早产儿晚发型败血症发病的相关因素研究

徐旻皓,罗 益,陈鲜威

(1.台州市妇女儿童医院新生儿科,浙江 台州 318000;2.台州市妇女儿童医院儿内科,浙江 台州 318000; 3.温州医科大学附属第二医院 育英儿童医院新生儿科,浙江 温州 325000)

新生儿败血症是新生儿出生后28天内发生的全身性感染性疾病,包括早发型败血症和晚发型败血症[1]。新生儿早发型败血症发生于生后72小时内,与宫内感染有关;晚发型败血症发生于生后72小时及之后,与环境、产后操作、胎儿自身状况有关,两种病型在发病率和死亡率方面均有显著的不同[2-3]。随着医学研究的不断深入,对败血症的认识已经从单纯的血液感染转变为任何无菌部位,包括血液、尿液、腹腔、脑脊液等的感染[4]。流行病学资料显示,败血症发病率在日本为7.4‰,在德国为10.1‰,在印度、墨西哥等发展中国家为43.17‰,全球每年约有300万新生儿死亡,因败血症死亡占重要因素[5]。由于早产儿需要在医院进行观察治疗,因此住院时间长,其晚发型败血症的发病率高于正常新生儿。尽管目前诊断技术及抗菌药物不断完善升级,使败血症死亡率显著下降,但是早产儿的病死率仍高达20%以上,成为临床上的难点问题之一[6]。本研究分析了早产儿晚发型败血症发病的相关危险因素,为降低其发病率提供临床依据。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2019年1月至2020年12月台州市妇女儿童医院新生儿科收治的94例晚发型败血症早产儿为观察组,选取同期102例未并发晚发型败血症的早产儿为对照组。

纳入标准:①胎龄为28~37周;②首次病发;③入院日龄≤3天,住院时间≥7天;④临床资料完整;⑤患儿家属均同意参与本次研究。排除标准:①合并遗传代谢性疾病;②合并严重先天性畸形;③染色体异常;④合并严重心血管疾病;⑤手术后的患儿。

1.2方法

1.2.1资料的收集

由3名专科医护人员组成调查小组,通过查阅病历的方式记录并统计两组患儿的一般资料(包括性别、日龄、体重、胎龄、分娩方式等)和临床资料(包括合并症、疾病史、治疗史、父母双方遗传病、留置胃管时间、机械通气时间、抗菌药物使用时间、胎膜早破时间)。

1.2.2临床指标的检测

各指标于患儿使用抗生素之前进行检测。①中性粒细胞百分比、平均血小板体积:采用无菌法收集患儿3mL外周静脉血,用SX-800i全自动血液分析仪(日本希森孟康公司)进行血常规检测;用BacT-ALERT 3D-120全自动血液培养系统(法国梅里埃公司)进行血培养检测,严格按说明书步骤进行检测。②动脉血乳酸、C反应蛋白、降钙素原:采用无菌法收集患儿3mL外周静脉血,用Gem3500血气分析仪通过电极法检测动脉血乳酸水平;用PA120全自动特定蛋白分析仪通过免疫比浊法检测C反应蛋白水平;用罗氏cobase601化学发光免疫分析法检测降钙素原水平,严格按说明书步骤进行检测。

1.3统计学方法

2结果

2.1两组患儿一般资料的比较

两组患儿的日龄、性别和分娩方式分布差异均无统计学意义(P>0.05),两组患儿的体重、胎龄分布差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿一般资料的比较结果Table 1 Comparison of demographic data between two groups of

2.2两组患儿临床资料的比较

两组患儿抗菌药物使用时间差异无统计学意义(P>0.05);观察组的留置胃管时间、机械通气时间、胎膜早破时间、中性粒细胞百分比、平均血小板体积、动脉血乳酸水平、C反应蛋白水平、降钙素原水平均显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿临床资料的比较结果Table 2 Comparison of clinical data between

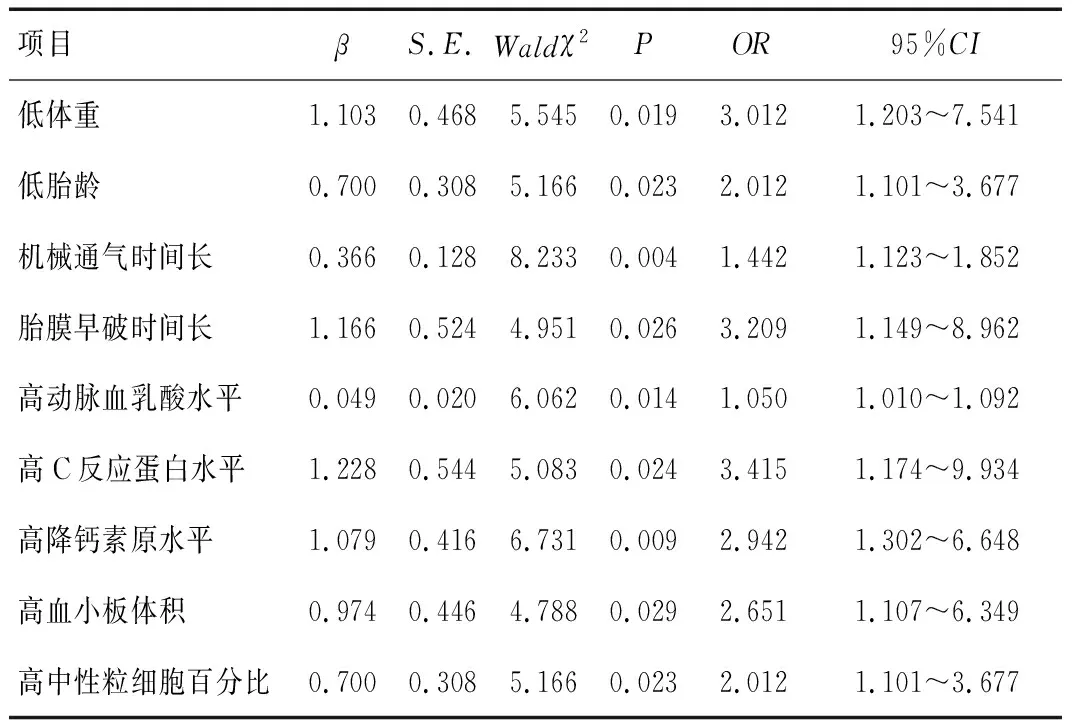

2.3多因素Logistic回归分析

将组间比较差异有统计学意义的指标纳入多因素Logistic回归分析模型,结果显示:低体重、低胎龄、有创治疗时间长、胎膜早破时间长、高动脉血乳酸水平、高C反应蛋白水平、高降钙素原水平、高血小板体积、高中性粒细胞百分比均是早产儿晚发型败血症发病的危险因素(P<0.05),见表3。

表3 多因素Logistic回归分析结果Table 3 Multirariate Logistic regression analysis of risk factors

3讨论

早产儿出生后往往会在重症监护室行经外周静脉穿刺中心静脉置管术(peripherally inserted central catheter,PICC)、置入胃管、机械通气等多种操作,导致患儿晚发型败血症的发病率升高,是早产儿死亡的重要原因之一[7]。因此,探讨早产儿晚发型败血症发病的危险因素具有重要的临床意义。

3.1早产儿晚发型败血症发病的临床特征分析

早产儿胎龄较小,在宫内发育不成熟,免疫系统不完善。在胎龄相同的情况下,低体重的早产儿往往营养状况较差,可能存在其他基础疾病,因此晚发型败血症的发病率更高[8]。Leante-Castellanos等[9]的研究发现,败血症发病的危险因素中包括胎膜早破;另外还发现,当羊水指数<3cm时,发病率明显升高,胎膜早破使羊膜腔与外界相通,胎膜早破时间越长,其与外界环境接触的时间越长,受病原菌侵袭的风险增加,导致发病率上升[10]。本研究显示,低体重、低胎龄、机械通气时间长、胎膜早破时间长是早产儿晚发型败血症发病的危险因素。但本研究未对羊水指数进行分析,因此需要进一步探究;对于早产儿而言,留置胃管、机械通气是必要的治疗手段,目的是保证抗生素、药物及营养的摄取,但一方面静脉营养在输注、储存、配置等多个环节可能被病原菌入侵,另一方面脂肪乳也为部分病原菌的生长提供了便利条件[11],随着时间的延长,伴随着晚发型败血症发病风险增加。

3.2早产儿晚发型败血症发病的实验室检查结果分析

动脉血乳酸是葡萄糖无氧代谢的最终产物,动脉血乳酸水平升高提示机体出现了大量炎性介质,病原体及毒素损伤血管内皮细胞,使新生儿循环系统出现障碍。C反应蛋白是急性时相反应蛋白,当机体出现组织损伤或感染后,肝脏内C反应蛋白在4~36小时内逐渐上升并达到峰值,属于迟发性炎症指标。降钙素原与内毒素具有相关性,当机体发生细菌感染后,降钙素原水平在3~48小时内逐渐上升并达到峰值[12-13]。本研究显示,高动脉血乳酸、高C反应蛋白、高降钙素原是早产儿晚发型败血症发病的危险因素,与赵万建等[14]的研究结果相似,但三者单项均不属于高灵敏度的感染检测指标,因此需要进行联合检测。

本研究显示,两组早产儿平均血小板体积、中性粒细胞百分比差异均有统计学意义(P<0.05),其原因为当败血症发病后,骨髓加速释放血小板,外周血小板破坏、消耗量增加,体积大的血小板数量增多,体积小的血小板数量下降,造成血小板体积上升[15],且两种指标检测均属于血常规中的常规检测项目,具有简便易行、经济便捷、可比性高、稳定性高的特点,有助于早期识别早产儿晚发型败血症[16]。本研究的不足之处是单中心数据及样本量较少,且未对相关危险因素进行分层分析,有待于后续进一步完善研究。

综上所述,早产儿晚发型败血症发病与低体重、低胎龄、机械通气时间长、胎膜早破时间长、高动脉血乳酸水平、高C反应蛋白水平、高降钙素原水平、高血小板体积、高中性粒细胞密切相关,临床上应加以重视。