置于艺术学、美学与哲学之间的音乐美学

文◎孙 月

音乐美学的学科定位问题,长期以来在我国音乐学界有着不同意见与争鸣。最普遍的认识与看法是:将音乐美学作为音乐学与美学两门学科的分支与交叉。随着我国艺术学学科体系的独立建制,上述普遍认识中的粗陋与不足愈益凸显。当前,我国艺术学即将完成独立后的第一个十年建设期,将音乐美学置于艺术学、美学与哲学三者之间来重新审视与取域定位,对于学科建设而言不仅必要,而且有十分重要的意义。

从现代学科发展史的角度来看,一方面,18 世纪中期从哲学中衍生出美学,19世纪末到20 世纪初又从美学中分离出艺术学;另一方面,19 世纪末在主要艺术门类中率先出现了针对特殊艺术门类深入研究的现代艺术学科——音乐学,在20 世纪初以西学东渐的方式引入中国,音乐美学在当时的“乐学”体系中以学科分支的形态出现。为此,本文将对美学、艺术学与音乐学三个学科的相关范畴及其历史脉络进行简要梳理,并在此基础上以时代视角与中国立场对音乐美学予以静置,使之处于三重学科拉力中心,以便进行反思、取域与定位。

一、相关学科的发展历程

(一)美学从哲学中的独立

美学作为一门独立的现代学科,虽已有260 年的历史,但其创立之初遇到的艰难情势,与它在当今繁盛的学科世界中所面临的窘迫处境无异,始终陷于“他者”的非难而饱受争议。18 世纪上半叶,德国哲学家鲍姆加通力排众议,为美学从哲学中的脱胎与独立,做出了不可估量的贡献,被尊为“美学之父”。在1735 年的博士论文《诗的感想:关于诗的哲学默想录》中,鲍姆加通首次提出“美学”(Aesthetica)这个学科名词,将它同逻辑学作了区分:“理性事物”应该凭高级认识能力作为逻辑学的对象去认识,而感性事物(应该凭低级认识能力去认识)则属于知觉的科学,或感性学。①范明生《西方美学通史·第三卷:十七十八世纪美学》,上海文艺出版社1999 年版,第787 页。

1750 年,鲍姆加通又以拉丁文方式出版了关于这门学科的纲领性论著,“Aesthetica”(《美学》)作为标题被印在了扉页上。②〔意〕克罗齐著,王天清译《美学的历史》,商务印书馆2015 年版,第61 页。在绪论开篇,鲍姆加通就将美学定义为“感性认知的科学”,并进一步指出它的主要论域:诸自由艺术之理论,低级认识论,以美的方式思维的艺术,类理性之艺术。③此句表述融合运用了多个不同中文译本,包括鲍姆加通《美学》(贾红雨译文,2018)、克罗齐《美学的历史》(王天清译本,2015)、朱光潜《美学》译文(1979)等。可见,鲍姆加通的定义,明确了美学的学科范围和研究方法:(1)把美学与逻辑学做了明确区分,将美学的对象限定在人的感性、知觉、审美的领域;(2)指出美学的主要研究对象是自由艺术(或美的艺术),即强调有别于自然物的人的艺术创造;(3)作为一种低级认识,感性活动本身虽有“混乱”“晦暗”和“不确定”的特征,但对感性认知而言仍有共同性的东西,即存在美的本质及其普遍规律,能够接受更为完整的高级认识论的理智把握和通过判断来揭示;(4)有别于逻辑学的理性认知方式,面对艺术相应地是一种类理性/感性认知方式,艺术是用美的方式去思维的认知对象。

鲍姆加通为“美学”作出力排众议的努力,在《美学》的绪论部分表露无遗。当时,他所面临的已有不少于十个方面的非难。④〔德〕鲍姆加通著,贾红雨译《美学》,《外国美学》第28 辑(2008 年9 月),第4—8 页。面对诸多非难,鲍姆加通不但逐一予以辩驳,而且驳辞既有明确的针对性又合乎逻辑,在此过程中奠定了美学的哲学基础,并为它建立起了重要的学科框架。美学不仅包含了修辞学和诗学的部分,更是延展到其他美的艺术领域,为各种艺术中共有的东西提供一种永久的基础,其中包括音乐。同时,美学是一种特殊的“逻辑的批评”,一般类型的批评只是美学中的组成部分,它们必须建立在美学的基本原则之上。美学是对作为低级能力的感性认识进行研究的科学,这些认识虽然既混乱又不明晰,但它们仍是哲学家研究中不容回避的客观存在,更是发现真理之必不可少的前提。他还预见到,相较于追求明晰性的理性认识,从感性认识中反而可能进一步发现“更完满的明晰性”,并能被当时和未来的科学所确证。在他看来,美学通过自然的方式统帅和掌控感性能力,使它们重新且合式地发挥起艺术家的先天禀赋。因此,鲍姆加通提出美学的目的是“感性认知本身的完满”,达到这种完满性就是美,也是美学目标任务的实现。

由此可见,美学不仅因为它的名称Aesthetics 的原意为“感性学”,而且从它自身的突破性创立也充分表明,它是一种以哲学方式对艺术和美进行思辨的理论,以理性方式对感性对象进行审判的科学研究,是以美的思维去研究艺术和美感经验的基础学科。它不仅关乎修辞学和诗学,关乎阐释和注释,也同样关乎文学和音乐,以及其他诸多美的艺术领域,并为批评实践提供不可或缺的理论基础。

尽管鲍姆加通为美学学科创立所做出的历史贡献及其影响不容置疑,然而,也让这个18 世纪中期的“新生儿”在孕育过程中就已经携带上了某些“先天不足”的基因。这种不足倒也并非像克罗齐在《美学的历史》中所指出的那样,他批评鲍姆加通仅仅提出了新名称而没有新内容,⑤同注②,第67—68 页。而在为感性认识研究努力正名与绘制学科版图的同时,他也照样深陷于认识论哲学的泥沼中,并暴露了这种哲学方法在直面艺术本身时所固有的隔阂与距离。

如上所述,最初的美学把主要研究领域设定为美的艺术领域,当面对拓展了边界之后的现代艺术,以及明显反美的艺术问题时,虽不至于束手无策,却也总显出些疲于应对的尴尬。鲍姆加通建立美学的初衷是为了让“感性认识”本身完满,相较于“理性认识”,它总被视作一种“低级认识”,其研究对象在诸学科领域中始终处于弱势地位,就连“美学之父”自己都未能及时纠正这种根深蒂固的旧有观念。或许,也正因为美学在这样一种严肃思辨的哲学与理性长期统辖之下被破立的事实,使它很大程度上禁锢了自身的学科论域与研究方法。⑥高建平《新感性与美学的转型》,《社会科学战线》2015 年第8 期。当原有的经典艺术范式被打破甚至行将终结之际,美学的这种难相适应的“先天不足”就暴露并凸显出来,导致美学与艺术学分离,出现新的学科格局。

(二)艺术学与美学的分离

艺术学与美学的分离,主要是在哲学美学“垄断”艺术问题研究的基础上被提出来并得到发展的。19 世纪下半叶,德国艺术史学家费德勒(Konrad Fiedler),明确指出艺术学与美学面对不同的研究对象:“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”⑦李心峰《国外艺术学:前史、诞生与发展》,《浙江社会科学》2009 年第4 期。,艺术学强调艺术的本质不在于美,而在于形象的塑造。因为他最早表述了这种艺术学的独立意识,所以被冠以“艺术学之父”的美称。与费德勒从研究对象角度进行辨析不同,德国艺术社会学家格罗塞(Ernst Grosse),从方法论上拓展了艺术问题研究的理论视域。他将这种不同于艺术哲学的理论研究称为“艺术科学”,并用社会学与民族学的方法为艺术史和原始艺术研究提供了解决问题的新维度。⑧〔德〕格罗塞著,蔡慕晖译《艺术的起源》,商务印书馆1984 年版。

真正创建起艺术学的是德国哲学家、心理学家玛克斯·德索(Max Dessoir)和德国哲学家埃米尔·乌提兹(Emil Utitz)。德索最早提出“一般艺术学”的概念(Allgemeine Kunstwissenschaft),明确指出了艺术学的学科任务。他所倡导的艺术学,首先与美学做了重要区分,强调艺术学是与美学并立的不同学科。在他看来,美学虽然在范围上超越了艺术,但却没能将丰富的人类艺术实践活动包容进去,审美目的以外,艺术还有更广泛的社会功能,这些应该是艺术学所要重点研究的对象。另一方面是,针对探讨各门类艺术特性而言的特殊艺术学,德索认为一般艺术学应该对分门别类的特殊艺术学作出总体归纳与理论提升,而不是同门类艺术学那样对每一种艺术的形式与规律作纯粹的理论探讨。乌提兹则进一步在理论上深化了一般艺术学的问题,为一般艺术学提供了学科的核心基础,这个基础就是去回答“艺术是什么”的本质问题,也是一般艺术学的最终目标。此外,乌提兹认为艺术学的学科论域在于由艺术的一般事实中产生的所有问题,而面对各种问题就需要以美学、文化哲学、心理学、现象学、历史学、价值论等其他学科方法作为辅助。⑨同注⑦。

与美学初创时相比,最初的艺术学不但明确和聚焦了研究对象,同时引入和拓展了其他研究视角和方法,更重要的是,把艺术实践和艺术活动也作为关注的重要问题,弥补了哲学美学中艺术实体的长期缺席,以及面对具体艺术经验与工艺技术时无言以对的尴尬局面。对象的明确,即“由艺术的一般事实中产生的所有问题”,这不仅包括感性认识与理性认识等问题,也包括艺术创作、表演、鉴赏,以及与艺术品相关的理论与实践不同层面的各种问题。方法的拓展,主要由对象的变化而引起。面对不同层面上的艺术事实,可以相应地采取哲学美学的思辨方法,更可以综合运用民族学、社会学、心理学、现代哲学和历史学等有关自然科学和实证科学的方法手段,这本身也得益于19 世纪以来西方现代学科的整体发展。同时,当传统的艺术边界被拓展,美的艺术的经典范式面临严重危机的时候,艺术学对艺术对象进行重新审视与界定,为艺术理论的研究开拓出一片新疆界,不仅缓解了美学研究的时代性尴尬,还促发了美学自身的分裂与转型,甚至走向了原初界定的反面。例如,20 世纪30 年代在分析哲学基础上兴起并盛行于五六十年代的分析美学,不仅反对将“美”和“艺术”进行统一定义的做法,还否定对美学中术语的定义,甚至否定美学研究本身的可能性。⑩朱立元主编《美学大辞典》“分析美学”条,上海辞书出版社2010 年版,第518—519 页。又如,20 世纪中期由美国美学家托马斯·门罗(Thomas Munro)倡导的科学美学,就主张建立一种能应用于大众、同艺术实践紧密结合的美学,强调日常生活经验作为审美经验的来源,并要求对美学现象进行纯粹的观察并客观地加以描述。⑪〔美〕托马斯·门罗著,石天曙、滕守尧译《走向科学的美学》,中国文艺联合出版公司1984 年版。这种美学自身的分裂,不仅与20 世纪现代学科整体的发展有关,更与科学技术和商品经济全面渗透及统摄人类生活的情势密不可分。

问题是,这门在20 世纪初才被真正建立起来的艺术学,对于特殊艺术的美学研究来说,究竟有怎样的意义?笔者认为主要在三方面。

首先,是学科地位的纵向提升。就像美学最初从哲学中脱胎,或者说与逻辑学分离一样,学科的独立昭示着学科对象的合法地位。感性认识是美学的对象,但它仍被视作一种低级认识的观念使得传统美学始终隶属于思辨哲学,成为哲学的一个分支。艺术学以艺术本身为学科对象,围绕艺术本质的界定而展开多维视角的探进,为特殊艺术美学的研究打破了哲学的单一化禁锢,尤其注重艺术实践中的事实与艺术作品的史实;有效弥合了艺术中的形而上学意义,艺术作品的形式结构本身,与形而下的艺术感性经验之间的沟壑;同时,也让长期处于整个知识体系中弱势地位的感性认识,跃升为艺术研究中至关重要的核心对象,其地位得到前所未有的彰显与合法化。

其次,是学科间性的横向拓展。这种拓展,一方面是不同艺术之间打通的门类间性,使得某一门类同其他门类艺术之间的对话成为可能;另一方面是美学与其他学科手段方法的学科间性,通过共同规律的探讨和多重手段的运用,发展出有关艺术总体的进阶理论。⑫王一川《何谓艺术学理论?——兼论艺术门类间性》,《南国学术》2019 年第3 期,第390—402 页。

再次,是学科内涵的反思自省。在新的理论参照体系加入的学科格局中,对于特殊艺术的美学研究而言,不仅能共享上述两方面的诸多益处,还应当在多元的参照体系中,重新审视并修正制订学科的目标、任务、范畴、论域、主要方法和学科语言,为自身的新一轮发展提供稳固而扎实的理论根基。不过,这种反思自省中始终不变的是以门类艺术的特殊性为基本前提。

二、三重学科视域中心的音乐美学

(一)艺术学视域中音乐学的美学

1885 年,奥地利音乐学家圭多·阿德勒发表《音乐学的范围、方法和目的》,为音乐学奠定了重要的理论基础,标志着以学科形态呈现的音乐学研究(Musikwissenschaft/musicology)正式载入史册。如果以代表性论著的发表时间为标志,音乐学的创建则更早于一般艺术学,⑬玛克斯·德索《美学与一般艺术学》出版于1906 年。在众艺术门类中遥遥领先。原因正如阿德勒对学科前史进行溯源时所说:“音乐学与组织乐音的艺术同时产生。”⑭圭多·阿德勒等著,秦思译《〈音乐学的范围、方法及目的〉(1885):英译本暨历史分析性之评论》,《大音》2016 年第2 期,第297 页。的确,音乐早在古希腊时期作为缪斯艺术之一,在艺术实践和科学理论两方面同步发展,而且音乐理论的地位远高于实践,已经具有一定的“学术”意义。

美学的高度,被阿德勒视作音乐学研究的终极目标,是“真理的发现”和“美的提升”。⑮同注⑭,第290—313 页。显然,这种观念同鲍姆加通以“感性认识的完善”和探求“美的本质与普遍规律”来创建美学学科的自觉表述,是一脉相承的。音乐美学在阿德勒的音乐学体系中,也有一定程度的思考与初步定位。在历史音乐学和系统音乐学的两大分部中,音乐美学同音乐理论⑯不同于现在所谓的音乐理论,阿德勒称之为极具思辨性的音乐理论,是对各音乐组织要素的高度抽象概括的理论,包括和声学、节奏学与旋律学。、音乐教育学和比较音乐学⑰阿德勒在此称为音乐学的部分,德语为Musikologie,即根据民族志和民俗学进行的比较研究,后来发展成为民族音乐学(Ethnomusicology)。相并列,而共同构成了系统音乐学的部分,它们都是以历史音乐学为基础的进阶理论。从用词来看,阿德勒不用“音乐美学”而用“乐音艺术美学”⑱德文Aesthetik der Tonkunst;英文Aesthetics of tonal art。,表明它的研究对象是有明确特指并限定范围的。他将一切非定性、非定量的音乐排除在外,“只有当乐音基于其音高被量化和比较的时候——这首先由耳朵进行,然后是乐器——当人们意识到连结为一个统一整体的几个音和乐汇之间的有机关系,并可以被认为是基于原始审美规范的想象对他们的产品进行组织时,人们才可能讨论音乐的知识以及使用乐音材料的艺术。”⑲同注⑭。可见,阿德勒所指的是具有音高精确化、有序组织化的音乐艺术,主要针对达到纯粹形式化高度的器乐艺术。那么,基于这种音乐艺术的美学研究,是在对作品及其历史的研究之后,进一步引发的更高层次艺术规律和原理法则的探索与归纳:“艺术最高法则的形成和建立必然导致个体规范的比较,而这些评价和比较又导向了美学领域。将特殊的原则和规则提升到上述高度,要求研究者一方面专注于艺术作品中,另一方面专注于各感知主体的思想。因此,研究者要同时面对两个目标,通过深究它们之间的相互关系是美学的终极目标。”⑳同注⑭,第304 页。也就是说,这种音乐美学所要解决的问题主要是,作品本身及其与感知者之间深入而又错综复杂的主客体关系,并且需要在最高层面上为音乐艺术立法。有了最高立法,就有了艺术价值评判的尺度:“只有那些本身具有艺术中美的标准的产品,才被称为艺术作品。”[21]同注⑭,第304 页。为此,他设定了音乐美学中最基本也最核心的问题:什么是音乐中的美?以及,这种音乐美是如何与艺术中美的一般概念相联系的?[22]同注⑭。这就是对音乐美本体的追问。

由此可见,阿德勒在绘制音乐学学科蓝图的过程中,对音乐美学的初步定位不仅明确,还使其在音乐学体系中享有卓越地位,并与美学、艺术学及音乐学其他分支学科形成了充分有效的关联:(1)将音乐美学设置为系统音乐学的一个部门,并将其视为音乐学研究的最终目标——“真理的发现”和“美的提升”;(2)以作品研究为开端,并积淀编织生成历史研究,最终升达美学研究,是一种自下而上的方法路径:由个别具体到普遍一般规律的归纳,再抽象提炼出艺术的最高法则;(3)通过音乐的最高范式——乐音艺术,追问音乐的美并将其与艺术中的一般美的概念相联系,是由特殊艺术向普遍艺术的美学拓展;(4)将作品中的感性内涵(aesthetic content)称为“情绪实体”(des Stimmungsgehaltes/mood-substance),将其视作批评与分析自始至终的唯一标准,为批评实践与作品研究提供了美学基础与理论范式。至此,本文认为,作为艺术学视域中的音乐学的美学,音乐美学应当以音乐艺术作品为中心,探讨音乐中作为特殊艺术形式的美的规律与法则。

(二)美学范畴中的特殊艺术感性学

音乐在艺术中有它自身的特殊性。在这个问题上,爱德华·汉斯立克对音乐艺术特殊性的思考颇为典型,他将音乐视作一种本质上与自身之外的事物无关,独立自足的纯粹艺术形式。音乐这种无关他者的特殊性,主要在两方面:(1)与自然界无关;(2)与人的情感无关。两者共同构成了汉斯立克对音乐艺术本质的重要论断,即音乐的纯精神性与纯形式性,从而进一步对音乐美学的研究对象和研究方法有所设定。

音乐在性质上与自然界无关,因为自然界中没有音乐现象的原型(Urbild),音乐家也没有可供音乐作样本的自然美的事物。所以,音乐只能是人类精神活动的产物。自然界的声音与人类的音乐艺术是两个不同的领域,从自然的声音到人类的音乐,必须经过“数学”的途径,即通过精确量化的乐音,并以纯粹的乐音形成体系。因此,可测量的乐音和有规律的乐音体系,才是作曲家创作的材料。相比而言,绘画、雕塑及诗歌等其他艺术,在自然界中就有太多原型可供参照。显然,汉斯立克所谈论的“音乐艺术”与阿德勒音乐学体系中的“乐音艺术”几乎一致,并都有所特指。这种特殊范畴的音乐艺术,没有其他艺术那样能够承载与表现自然界现实事物为“内容”的原型,它的内容就是它的形式自身。针对这种艺术的美学研究,它的对象就是它的形式美,一种特殊而独有的艺术美,具有无目的自律的客观性。

音乐在本质上与人的情感无关,一方面由于音乐美的客观性,另一方面始于汉斯立克对情感论音乐美学的批判。情感论美学在很大程度上深受黑格尔艺术哲学思想的影响。因此,汉斯立克首先反对的是黑格尔有关音乐的研究方法,明确指出黑格尔谈到音乐艺术时,“常使人迷失道路,他把自己的主要是艺术史的观点不知不觉地与纯粹美学的观点混淆起来,他把一些根本不属于音乐本身的条件算在音乐名下。”[23]〔奥〕爱德华·汉斯立克著,杨业治译《论音乐的美——音乐美学的修改刍议》,人民音乐出版社1980年版,第62 页。在汉斯立克看来,艺术史和美学这两门科学“必须保持各自的特质而不任意混淆”,明确指出那种将音乐的特性同其创作者性格联系的研究,仅仅在史学范围内才有意义,却无关它的美学研究。针对因长期忽视感性事物而造成的观念论/情感美学偏见,汉斯立克强调任何艺术“都从感性的东西出发,并且生息在其中”。由此,他将音乐美学的任务限定在“只听见也只相信作品本身的表现”[24]同注[23],第51、62、94 页。。在这种“注意倾听”的一系列复杂活动中,虽然会同时引发理智与情感领域的其他活动,但都无关美感的价值判断。从这个角度而言,汉斯立克的潜在意图是将音乐美学的研究目标设定为对音乐作品的美感价值判断,并且由此申明它的研究对象的特殊性在于音乐艺术本身的特殊性,即以作品中的实际音响结构与听觉感性经验为基本对象,并充分肯定它们在形式与意义建构中所起的决定性作用。

波兰音乐美学家卓菲娅·丽莎从马克思主义哲学立场出发,反对自律论音乐美学的基本观念,认为音乐虽然有着不同于其他艺术的特殊性,但它同自身之外的现实世界的关系是不容忽视的。丽莎从音乐的物质材料、精神因素等多个方面,来论述音乐的特殊性问题,对音乐物质材料的非现成性与音乐形式的非语义性、非概念性等方面的思考,尽管哲学立场不同,却始终无法绕过汉斯立克。

音乐物质材料的特殊性方面,丽莎首先强调,音乐的声音材料本身是经过特定的方法从自然界物质中选择出来的,是经过了某种概括而构成的,在不同文化中心发展起来的许多体系中的一种。音乐只诉诸听觉,但有别于自然界噪声和人类语言,音乐既不是在它之外独立存在着的某种东西的符号,也不是它的相关体。音乐作品中各个单独的音,除了它自身之外,不是任何客体的标志。当各个单独的音成为具有一定含义的音乐整体的一个组成部分时,它便可以表现或反映不同于它自身的某种东西。音乐的特殊性在于,作为一种社会存在,音乐在其自身之外不是一个独立的社会范畴。[25]〔波兰〕卓菲娅·丽莎著,于润洋译《卓菲娅·丽莎音乐美学译著新编》,中央音乐学院出版社2003 年版,第15 页。因此,在丽莎看来,声音材料本身没有独立意义,但经过组织化之后生成了意义。

音乐中精神因素的特殊性方面,丽莎分别从感情因素、与感情相适应的观念,以及认识因素三个方面逐步论述。首先,丽莎认为音乐不能直接反映感情,而是需要借助其他方面。在纯音乐中,这种情况更加明显,人们面对的是一种客体的表象,它们非常概括、不明确,而且在不同的听者那里是很不相同的。“为了使这种表象趋于完善,就必须注入丰富的联想,而这种联想在每一个听者那里又都是不尽相同的。”[26]同注[25],第30—31 页。其次,观念的因素,丽莎认为其相比感情因素就更难直接表现,“音乐在表现感情、情绪、意志行为等方面,胜过于表现在不同意识形态领域中与上述感情、情绪等相适应的观念。在音乐中,如果不同音乐之外的因素结合,是无法表现的。”[27]同注[25],第32—33 页。再次,音乐中逻辑、概念等认识因素,同其他艺术相比,是最微弱的。如果不借助于伴随音乐作品并与之相综合的非音乐因素,就不可能获得概念、判断、结论这类意义上的逻辑认识。[28]同注[25],第47—49 页。

有趣的是,无论从物质材料还是从精神内涵角度,丽莎的论辩中时时处处表明着音乐具有独立的“自成一体”的特殊性。音乐既无法直接表现感情因素,也不善于表现与之相应的观念,更难于表现逻辑、概念等内容,却又要从艺术反映社会现实的角度,借助大量其他手段来帮助解释与理解这些非音乐因素,这看似让丽莎自限于某种矛盾之中。但是,倘若我们按照艺术的非美学目的去思考这种论辩的意义,也就不难理解了。对此,于润洋采取的是一种辩证地调和形式主义音乐美学与马克思主义音乐美学的做法,提出“音乐作品的二重存在方式”的命题,主张音乐的美既不存在于音乐作品声音客体的种种属性之中,也不存在于接受者主体的主观意识之中,而是存在于“两者之间微妙的‘关系’之中”,并且强调这种“主客体关系”才是认识作为价值的音乐美的主要研究对象。[29]于润洋《论音乐作品的二重存在方式》,《文艺研究》1996 年第4 期。反观之,倘若将这种研究音乐的主客体关系拓展至一切艺术领域,似乎亦无不妥。也就是说,这种“主客体关系”的概括,恰恰是略过了音乐的特殊性进而面对一切艺术的普遍性层面上的美学方式。此外,至于这个关系是如何微妙?微妙到什么程度?应当怎样去把握和处理这种微妙关系?或许才是真正值得进一步探讨并有可能发现音乐艺术特殊性的美学方法。

自20 世纪90 年代初起,韩锺恩提出一系列有关音乐美学学科界定的命题,将主要研究对象限定于人的音乐感性经验,正是一种持续变化但又坚定不移地聚焦音乐艺术特殊性的美学研究思路。近二十年来,这种界定始终基于音乐美学与音乐哲学之间有着对象的明确区别之上,认为两者既有关联,又有明显不同。这种不同主要在于对象不同,并引发相应方法的不同。最近,他又进一步概括与整合了两者的关系,大意如下:

音乐哲学是人用理论方式研究人如何通过观念方式把握音乐世界的理论现象。这种把握主要是通过人的理性统觉观念,强调围绕概念对音乐的艺术本性进行研究。

音乐美学是人用理论方式研究人如何通过经验方式把握音乐世界的实践现象。这种把握主要是通过人的感性直觉经验,强调围绕经验对研究音乐的艺术特性进行研究。

音乐哲学与音乐美学都是通过哲学、心理学、社会学的路径切入,依托音乐本身的结构形态,针对并围绕由音乐本身的结构形态而形成的经验与概念,去切中音乐及其感性本体。[30]参见王次炤、韩锺恩、罗艺峰、宋瑾、黄汉华《一次关于音乐美学和音乐哲学的讨论》,《音乐研究》2020年第1 期,第137 页。

具体而言,音乐美学的核心对象是音乐作品的美学问题、与音乐直接相关的感性经验,以及由此而生成的学术概念体系。明确对象之后的研究路径先是选择若干作品体裁寻找音乐审美发生点,再依据不同类别形成感性区域;再进一步明确研究方法与研究目标,即切中音乐感性经验并给出相应的感性经验表述,再以相关史料为辅证,作出学术概念诠释。[31]同注[30]。

由此可见,韩锺恩将音乐美学的主要研究对象设定为音乐作品的美学问题、与音乐直接相关的感性经验,不仅紧扣鲍姆加通创建美学时明确指向以感性经验为对象的学科起点,又同阿德勒体系关于音乐学的美学的定义相一致,即从对音乐艺术的美的追问开始,通过作品的研究与史料的辅佐旁证,将作品中的感性内涵视作分析研究与价值评判的重要标准。

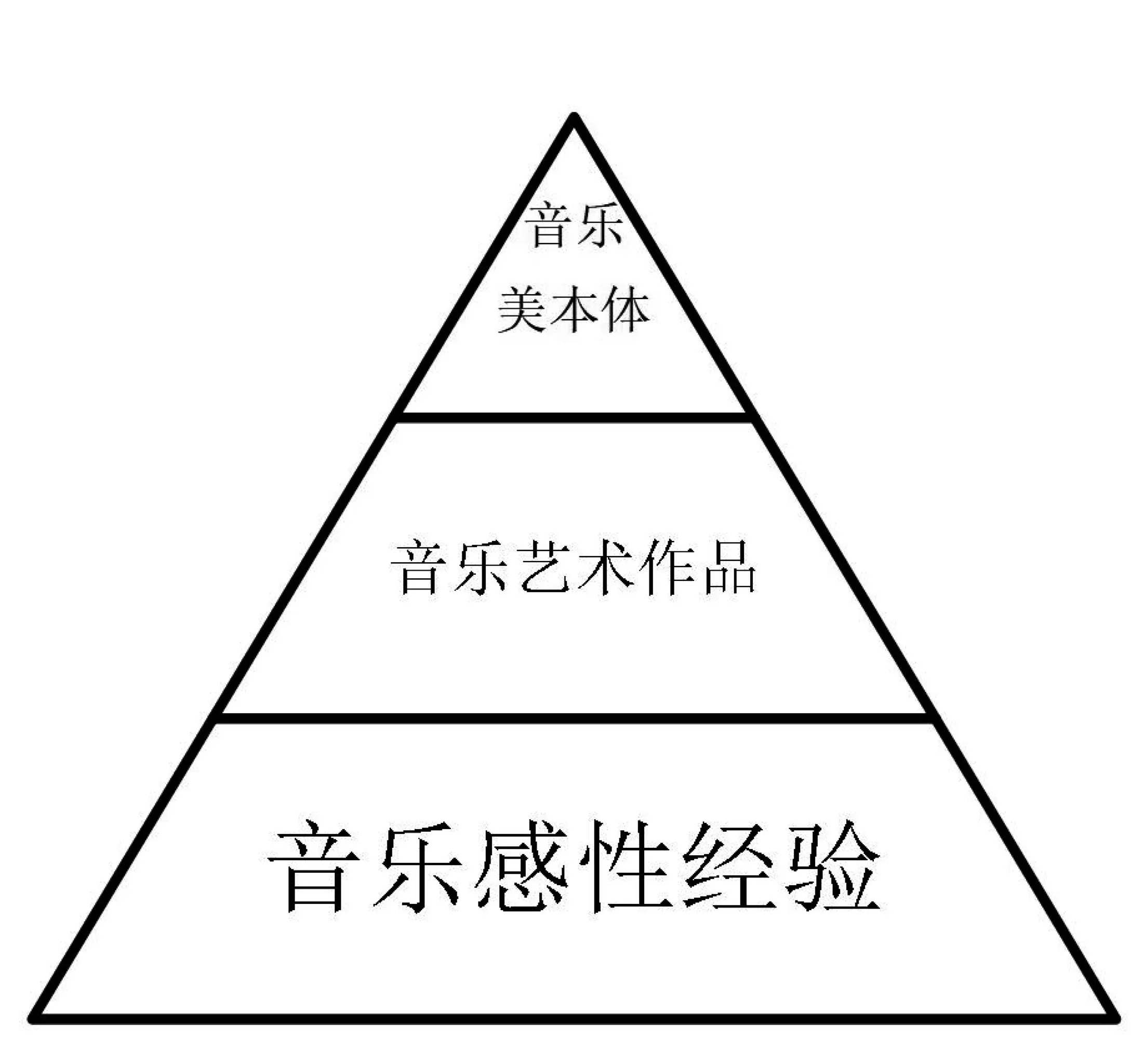

至此,本文认为,作为美学范畴中的特殊艺术感性学,音乐美学应当以音乐的特殊性为中心,以人面对音乐的特殊感性经验为边界,探讨作为特殊艺术的音乐与人的音乐感性经验的特殊性之间的微妙关系为主要论域,并以此形成学科体系。其中,音乐的特殊性相对稳定而明确,人的音乐感性经验相对宽泛而多变,由此生成多重微妙关系,大致涉及音乐的感知、感觉;情绪、情感;联想、想象;直觉、意向等一系列感性问题。此外,应对盘根错节的微妙关系,一种较为有效适宜的治学方式,即以音乐作品的形式实体为基准,形而下探至感性经验之音乐审美发生点,形而上达先验场域之音乐美本体。

(三)哲学归属下的音乐美本体形而上学

音乐特殊性之纯精神性与纯形式性,是音乐有别于其他艺术而率先直达形而上先验场域的艺术本质。为何要探讨先验场域的音乐艺术本质?简而言之,经验层面的音乐感性结构是音乐美的个别存在,先验层面的音乐美本体才是音乐美的普遍存在。

1820 年之后,黑格尔说:“美是理念的感性显现。”这个理念,又叫“绝对理念”或“绝对精神”,是世界万物的本源。美本身作为一种客观存在的理念,是无限的、自由的。[32]黑格尔著,朱光潜译《美学》,商务印书馆1981年版,第142—143 页。相比哲学表现绝对精神的间接性,艺术是对绝对精神的直接显现,并使其绽放光辉。[33]朱光潜《西方美学史》,商务印书馆2011 年版,第519 页。相应地,作为艺术的音乐,理念在音乐中的感性显现就是音乐美。

1844 年,叔本华宣称音乐超越了理念,在诸艺术中享有卓越地位。在他看来,“音乐乃是全部意志的直接客体化和写照”。因为音乐跳过了理念,也不依赖甚至无视现象世界。在某种意义上,即便世界不存在,音乐却还存在。音乐是意志自身的写照,而其他艺术是理念(理型/理式)的写照。其他艺术说的只是阴影,音乐所说的却是本质。在音乐和理念之间必然有一种平行的关系,有一种类比的可能性。[34]叔本华著,石冲白译《作为意志和表象的世界》,商务印书馆2017 年版,第340 页。

1846 年,瓦格纳针对贝多芬《第九交响曲》提出“绝对音乐”这个名词,指一种相对于“整体艺术作品”而言,因分立于“整体艺术”而有局限的、抽象的纯粹音乐。[35]达尔豪斯著,刘丹霓译《绝对音乐观念》,华东师范大学出版社2019 年版,第21 页。

1854 年,汉斯立克提出音乐是“最精神化的艺术”,也是最感性的艺术,因为它是一种没有对象的形式游戏。[36]同注[23],第76 页。

1888 年,英国文艺评论家佩特(Walter Pater)强调:“所有艺术通常渴望达于音乐的状态”[37]佩特著,张岩冰译《文艺复兴:艺术与诗的研究》,广西师范大学出版社2002 年版,第171—172 页。,因为,形式本身就是艺术的目的,就是精神。

1935 年,海德格尔说:“艺术是真理自行置入作品。”当真理自行设置入作品,美就显现了出来,美属于真理的自行发生。[38]马丁·海德格尔著,孙周兴译《林中路》(修订本),上海译文出版社2008 年版,第60 页。进而,音乐作为真理的声音存在,意义作为真理的意向存在,真理作为音乐美的本质之源,它自行置入音乐作品。[39]孙月《音乐意义存在方式并及真理自行置入艺术作品的形而上学研究》,上海音乐学院2012 年博士学位论文。

2013 年,于润洋说:“音乐是抽象的纯粹的形式语言。”就此命题,韩锺恩从更深层的哲学范畴作出考掘式追问:“在认识论范畴上,音乐作为之所以是的抽象形式语言,是否仅仅表达出音乐与它所表现的对象或者音乐与它所反映的对象不是同一的?在本体论范畴上,音乐作为之所以是的纯粹形式语言,除了表达音乐自身具备结构驱动之外,是否还存在音乐自身结构驱动中究竟有没有先验性的问题?”认识论范畴的问题,即追问音乐的内容与音乐形式是否有别,以及由此引发的“同一性”问题。本体论范畴的问题,即追问先验结构驱动的存在,以及先验结构驱动作为音乐艺术第一动因的可能性。为此,韩锺恩作出结论:形而上的意义与形而下的作品之间的不同在最初,然而,它们之间的同一一定在最后:人的本质力量与其对象性的存在的互向确证——一种先验存在(通过意向)的感性显现。进而,在音乐中通过美学释证与哲学论证去确证这样一种以其存在自身名义存在着的存在?[40]韩锺恩《于润洋音乐学本体论思想钩沉并及相关研究钩链》,《中国音乐学》2016 年第3 期。

至此,笔者认为,作为哲学归属下的音乐美本体形而上学,音乐美学应当以音乐美本体及人的本质力量及其对象性的音乐存在为中心,探讨作为音乐艺术经典范式的绝对音乐与作为人的音乐先验驱动本能的绝对临响之间的自由关系为主要论域,并以此形成学科体系。其中,音乐美本体,是音乐之所以是的先验声音形式,是人之所以能凭其经验并发现/揭示音乐美的本质之源。人的本质力量及其对象性的音乐存在,即由人凭其音乐先验本能的驱动创作出的音乐美艺术作品,并由人面对音乐美艺术作品时所自行显现出来的真理本身。由此在诸者间勾连起无限的自由关系,大致涉及:音乐美本体;绝对音乐(及其观念);音乐的意义、意蕴、意境;共通感、幻想力;凝神倾听、绝对临响、内在谛听等一系列先验问题。此外,应对无限的自由关系,一种有限但合式的治学方式,即以音乐作品的形式实体为基准,以音乐美学的基本问题为依托,去追问音乐美本体的形而上学存在。

结论:回归感性学,还原音乐艺术经验并追问美本体

从现代学科的历史演变来看,音乐美学源于从哲学衍生而出的美学,又同先于艺术学的音乐学相属并成为其研究的最高目标。因此,在一百多年的发展中,音乐美学与哲学、美学、音乐学、艺术学都有不同程度的相关,在不同时期呈现出变化的动态关系。

虽然1750 年鲍姆加通创建了美学,1806 年舒巴尔特提出了音乐美学名称,但真正理论和学科意义上的音乐美学则要归功于1854 年的汉斯立克与1885 年的阿德勒。1920 年,萧友梅在引进德国学术经验时几乎沿用了阿德勒对音乐美学的界定,称其为推理的音乐理论,有别于狭义的音乐理论与运用自然科学方法研究的音响声学与音乐生理学/心理学,既将音乐美学视作美学的一部分,为音乐实践提供最高立法,又强调对音乐艺术特殊性的研究。[41]萧友梅《乐学研究法》,载《萧友梅全集》第一卷,上海音乐学院出版社2004 年版,第148—152 页。

20 世纪初一般艺术学创建到21 世纪中国的艺术学升门成为独立学科,音乐美学作为艺术学理论的下属学科,又与音乐与舞蹈学充分关联,可谓在包揽元艺术学的宽度与深度的同时,又专注于特殊艺术学的精度与纯度。

然而,就在艺术学介入学科大局之后的当下,我国的音乐美学学科建设与发展中呈现集中而又突出的问题,导致处于三重学科中心的音乐美学失去平衡、偏离本位:有抛弃哲学追问与思辨的传统,进而转向科学实证分析;有忽视美学的感性与经验,进而偷换为历史学考证与社会学统计;有模糊艺术学的对象与本质,进而泛化成文化研究等。它们共同造成音乐美学研究的性质模糊、定位不准、边界游移、概念混乱、方法失当等学科危机。其中,既有音乐学学科分支自身的独立与发展,[42]如从音乐美学中分离出来的音乐心理学与音乐社会学等。又有跨学科倡议带来的混乱与模糊,但根本原因还在于,对美学的误读与滥用。本文认为,相应而有效的对策是:追溯学科的历史轨迹,回归美学的感性学初衷,还原艺术的“艺术”、音乐的“音乐”,并追问“艺术之为艺术”与“音乐之为音乐”的本质之源。

图1 三重学科视域中的音乐美学

图2 音乐美学:从“形而下”到“形”再到“形而上”

——读伍国栋《民族音乐学概论》有感