基于“对分课堂”的“大学生心理健康教育”课程改革

魏 萍

(南阳师范学院 心理健康教育与咨询中心,河南 南阳 473061)

2018年7月由教育部印发的《高等学校学生心理健康教育指导纲要》明确要求:对新生开设心理健康教育公共必修课,实现大学生心理健康教育全覆盖.心理健康教育课堂重视理论知识系统、准确的传递,在理解与感悟的基础上,教会学生客观评价自己的心理状况、情绪行为,以便自我调适或寻求帮助.因此,教师在传授心理健康知识的同时,要积极鼓励学生主动参与、自我探索,使每位学生成为自己的“心理咨询师”[1].

复旦大学张学新教授2014年提出了一种新型教学模式——对分课堂,其核心理念是把课堂时间对分为两个部分,一半分配给教师进行讲授,另一半分配给学生以讨论的形式进行交互式学习[2].在讲授和讨论之间加入一个内化吸收环节,让学生对讲授内容理解和消化后,有目的地参与讨论.师生“对分”理念倡导课堂是“我们的”,出发点是调动学生的学习积极性,授之以渔,鼓励学以致用.

大学生心理健康教育学科特点与“对分课堂”教学模式契合之处在于心理健康教育既重理论又有较强的实操性,通过启发学生思考、探索、行动,建立正确的心理健康观,帮助他们妥善处理学习、生活、人际关系、情绪情感等方面的心理问题,提高自我认知能力,培养理性平和的心态.基于“对分课堂”的教学模式,我们对传统教学进行了改革.在本科新生“大学生心理健康教育”课堂尝试运用“对分课堂”,重新设计教学内容,精简授课环节,注重过程考核,期末运用问卷星让试点班在网上作答,并通过抽样对部分学生进行深度访谈,了解学生对这种教学模式的满意度和改进建议,为下一步推广“对分课堂”奠定基础.

1 课程改革的思路

1.1 存在的问题

1.1.1 重讲授轻体验.教师全程操控,事无巨细,全面覆盖;学生被动听课,学习动机不强,玩手机、看视频,游离于课堂之外.

1.1.2 考评不规范.实践性作业要求不统一,量化评分不规范,课堂讨论流于形式,学生为了拿到成绩应付作业.

1.1.3 师生互动交流少.人数多,课时紧,教师上课一讲到底,与学生的交流和互动很少,甚至有些学生自始至终都没有参与过任何讨论和交流[3].

1.2 改革的思路

1.2.1 在教学理念方面,将传统教学模式中的教师“独角戏”改为师生“唱双簧”,实现了师生互动和生生互动[4].结合授课主题,由学生组成团队分工合作就关注的小课题制作PPT进行讲解和展示,帮助学生掌握解决心理问题的知识和技能.

1.2.2 革新教学方式,提高学生的参与度.运用团体心理游戏作为新的教学方式,注重学生的参与、体验和领悟,让心理健康知识真正被学生掌握和吸收.

1.2.3 优化考评制度,建立科学的考评体系.考评制度为:期末总评= 60%平时成绩 + 40%期末成绩,增加平时成绩的比重,60%平时成绩中考勤和课堂表现占10%,选题讲授占20%,课堂作业占20%,团体游戏占10%.

2 课程改革的实施过程

2.1 准备阶段

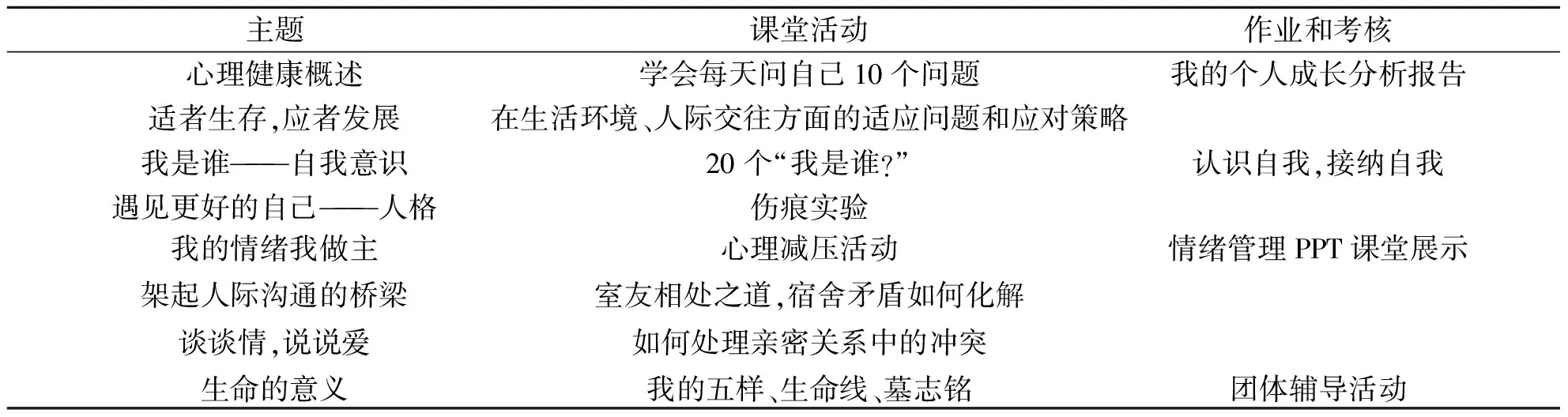

基于“对分课堂”进行课堂活动的特色化设计,根据主题内容设计课堂活动(见表1),一半的时间精讲课程的知识框架、教学重点难点,一半时间用于“对分课堂”的独学、讨论、分享、总结.

表1 “心理健康教育”课堂活动特色化设计

2.2 分组和问卷收集

为方便“对分课堂”讨论,第一次课首先组建团队,按学号座位,前后两排组成4人小组.最后一次“生命的意义”团体辅导活动,随机分成6组,每组8人,男女生相对平均分配.课程结束时运用问卷星网上作答,并通过抽样对部分学生进行深度访谈.

2.3 实施阶段

“对分课堂”基本操作把教学划分为讲授、内化和讨论3个过程,教学环节具体分为讲授、独学、讨论及对话四个步骤,通过师生分享权利,共担责任,实现学生心理健康的个性发展.

2.3.1 精讲和留白

“对分课堂”的讲授原则是精讲和留白.精讲主要讲解学习目标、章节内容的逻辑结构等.在教授中,运用我国传统艺术中的重要表现手法——留白.教师画出一棵树的枝干,让学生去添枝加叶,留给他们主动探索的空间,让学生带着任务去“填空”[5].

2.3.2 独学和讨论

采用当堂对分,在讲授和讨论之间加入独学,根据教材章节和补充阅读材料,为讨论做好铺垫.每一个主题设定相关讨论问题,鼓励学生畅所欲言,高度参与,充分讨论,相互质疑和辩论.在讨论中,可以是不同小组推选主动发言者,也可以由授课教师随机抽取发言者,主动发言者记入平时课堂表现考核.

2.4 作业和考核

注重过程考核,通过作业、网络和小组三种评价方式来实现.

书面作业布置在“我是谁——自我意识”后的“认识自我,接纳自我”,通过“真实的我、理想的我、别人眼中的我”,引导学生客观看待自我,接纳不完美的我.网络考核将“学习通APP”的课堂签到、课堂讨论和课堂抢答等环节计入平时成绩.小组考核在“我的情绪我做主”后,要求学生运用情绪管理ABCDE技术以PPT课件形式展示一次成功调整负性情绪事件.4人小组分工合作,在下节课堂上展示,并提交电子版,按小组计分.

3 实施效果

笔者2020年春期授课班级为4个,总人数148人,均为理科专业,期末通过问卷星对教学成效进行了调研,回收有效问卷142份,有效率为95.95%.

3.1 学生的学习态度积极

“学习通”平台的数据显示,签到率为98.8%,有90.2%的学生不同程度地参与了小组讨论及全班交流.学生的学习态度总体是积极和主动的.

3.2 学生接纳度较高

问卷调查结果显示,“与传统课堂相比,你对本门课程采用“对分课堂”的总体评价如何?”的回答中,选择对分很好、对分较好、保持中立、传统较好、传统很好的人数比例依次为31.15%、36.89%、19.67%、4.92%、7.38%;“你认为“对分课堂”可否推广到其他课程?”的回答中,选择非常可行、比较可行、保持中立、不很可行、很不可行的人数比例依次为27.05%、40.98%、21.31%、5.74%、4.92%.这说明,大多数学生比较适应“对分课堂”教学模式,认为“对分课堂”具有可推广性.

3.3 学生的课堂获得感增强

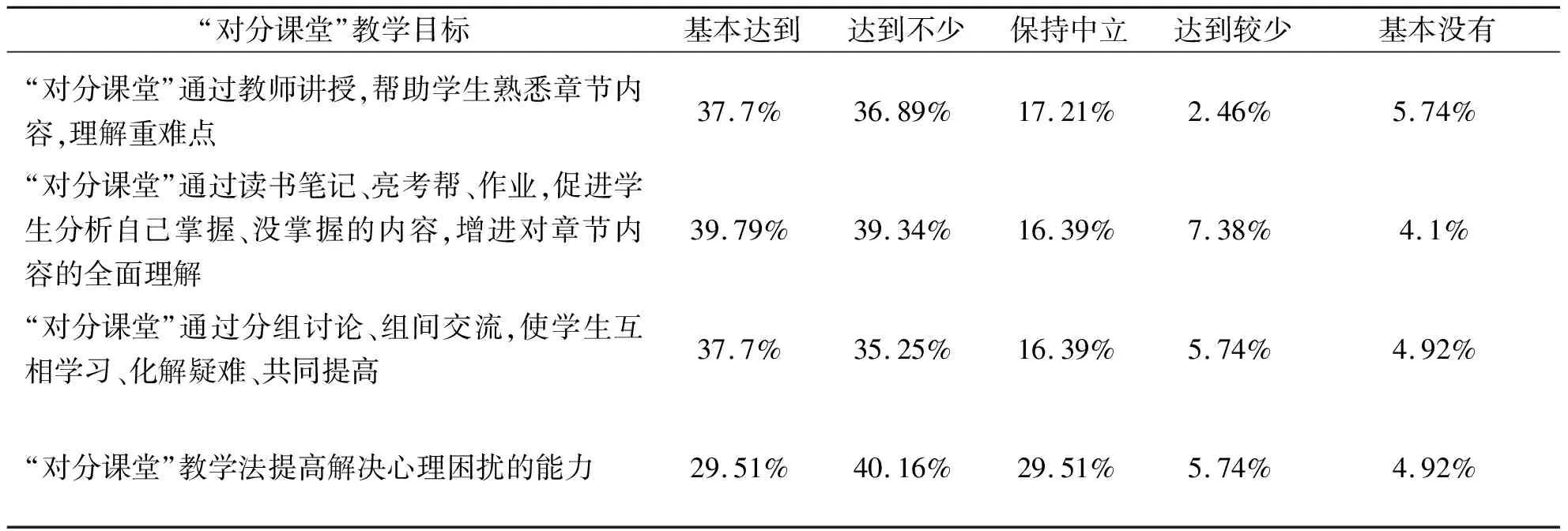

将学生课堂获得感分为5个维度:1.基本达到;2.达到不少;3.保持中立;4达到较少;5基本没有.结果见表2.

表2 “对分课堂”教学模式的获得感

3.4 学生的学习效果和负担

问卷调查结果显示,“你认为本门课程采用对分,你本人的学习效果是否满意?”的回答中,认为非常满意为27.05%,比较满意为37.7%,保持中立为25.41%,不很满意为6.56%,很不满意为3.28%.“你认为对分课堂教学模式的学习负担如何?”的回答中,选择很重、较重、比较合适、较轻、很轻的人数比例依次为14.75%、16.39%、55.74%、4.1%、9.02%.总体上,学习效果较好,课业负担比较合适.

总的来说,“对分课堂”在“大学生心理健康教育”课程应用的显著成效是学生的学习态度积极,课堂获得感增强,过程化的学习方式令“对分”的每个环节都任务明确,目标清晰,可操作性强.讨论和分享,碰撞和共鸣,让学生自己寻找解决问题的答案,比教师讲解理论更深入人心,更有价值.

通过对问卷调查中开放性问题“对分课堂”教学法的收获的回答归纳整理,发现学生主要收获有如下几点:(1)师生共同参与,学习效果更好;(2)学习过程很开心,很快乐;(3)增强同学之间交流解决问题的能力.

4 总结和反思

在“大学生心理健康教育”课程中实施“对分课堂”课堂改革,目的是调动学生的学习自主性,创设互动学习氛围,切实获得心灵成长,转变学生过去“要我学”的习惯为“我要学”的学习,使学生真正成为课堂的主角.笔者在课堂教学中,也感受到学生积极参与的热情,特别是讨论环节,书面作业和课堂展示也比之前传统授课模式下完成得更加认真.

4.1 提升教学设计能力

对分课堂上,教师利用有限的时间精讲的前提是充分备课,画龙点睛式的提纲挈领,根据每个章节重点和难点问题设计课堂独学内容和讨论主题,对教师的课堂驾驭能力提出更高的要求.教师合理控制讲授时间,根据课程的内容和学生的表现,灵活安排二者的时间比例.比如,课堂比较活跃的班级可以适当增加讨论和分享的时间,比较沉默和倾向个人学习的班级,讲授时长适当增加.

4.2 提高学生参与程度

部分学生在课堂上比较被动,讨论和分享环节参与的积极性不高,完成任务敷衍.用怎样的方式促进所有学生积极主动参与其中,也成了教学改革的新困境.“对分课堂”教学效果与学生观念、学习能力、学习风格紧密相关.对于受传统教学影响较深的学生,引导学生意识到小组讨论、课后作业并非负担,团体活动、课堂展示是人际关系沟通的桥梁,进而有意识地适应并融入“对分课堂”.

4.3 进一步优化考评制度

如何科学合理地对学生的学习予以量化评分,历来是课程的难点[6].“对分课堂”的课程评价平时考核占60%,其中团体游戏和PPT课堂展示占一半比重,新颖的形式提高了学生参与活动的积极性,同时也检验了学习心理健康知识帮助解决实际问题的效果.在平时作业的要求上精心设计,关注学生个性特点和心理需求,随时根据学生反馈的知识掌握程度调整进度.

在课程改革的实践中,我们也遇到一些现实的困难.合班上课人数太多,分组讨论相互干扰,团体活动顾此失彼,课堂展示无法全覆盖,对课堂效果均产生一定的影响.在后续的课程改革中,我们将继续以学生为中心,提高教师教学技能,推动大学生心理健康课程的创新.