身份困境与对冲的扩展:中美战略竞争下日本对华政策的新动向*

王广涛 俞佳儒

受到日本单方面“国有化”钓鱼岛以及历史认识等问题的影响,中日关系在进入21世纪第二个十年之后一直低空徘徊。自2018年起,伴随着两国领导人的互访,中日关系企稳向好,主要表现为经济上的相互接近——不仅体现在双边经贸关系的发展上,也体现在日本对“一带一路”倡议的态度变化、对地区经济合作的推进等多边层面。日本外务省在2019年发布的《外交蓝皮书》中用“重回正轨”来概括2018年的中日关系,而在2020年的蓝皮书中称2019年迎来了“日中新时代”。

在经历了低谷期后,日本开始新一轮对华关系的调整。当前一些关于日本对华政策调整的研究虽然注意到两国关系改善大背景下的冲突因素,但缺少理论框架来阐释。(1)吕耀东:《日本对华政策取向对中日关系的影响》,《东北亚学刊》2018年第4期,第29—34页;杨伯江:《从尼克松到特朗普:国际战略视角下的两场“冲击”的历史比较与日本因应路径分析》,《日本学刊》2019年第4期,第5—10页。此外,有研究引入“对冲战略”这一分析框架,但是这些研究或是只关注某一领域,而非日本对华政策的整体布局;(2)包霞琴、黄贝:《日本南海政策中的“对冲战略”及其评估——以安倍内阁的对华政策为视角》,《日本学刊》2017年第3期,第42—64页;顾全:《再论日本的“南海政策”——基于对近年〈外交蓝皮书〉的解读和评析》,《亚太安全与海洋研究》2019年第5期,第76—92页;沈海涛、刘玉丽:《日本在南海问题上的对华政策新调整》,《东北亚论坛》2020年第2期,第84—100页。或是将“对冲”作单一化理解,没有深入分析各种不同性质的对冲及其在对华政策中所扮演的角色。(3)刘洪宇、吴兵:《两面下注:新形势下日本对华政策的变化》,《战略决策研究》2019年第1期,第43—62页。

基于此,本文首先从理论视角对国际关系中的“对冲”进行批判性回顾,并在此基础上,从新古典现实主义的角度出发提出一种新的对冲理论,最后导入比较案例分析,重点考察日本对华政策的新动向。

一、国际关系中的“对冲”

“对冲战略”是日本战后外交布局中长期采用的一种战略。塞缪尔斯认为,“双重对冲”一开始就是“吉田路线”(Yoshida Doctrine)的核心要素。(4)理查德·J·塞缪尔斯:《日本大战略与东亚的未来》,刘铁娃译,上海:上海人民出版社2010年版,第266页。在日本对华政策的研究中,学界逐渐抛弃了传统的“制衡(balancing)——追随(bandwagoning)”的二分法,开始转向“对冲战略”(hedging strategy)的视角。学界普遍认为 “对冲战略”是国家为了规避风险而采取的一种介于“制衡”和“追随”之间的战略选择。但是,对于“对冲战略”的具体内涵,学界并没有达成一致。

郭清水(Cheng-Chwee Kuik)认为“对冲”是“制衡——追随”光谱中的点,相对小国接受相对大国时会选择“追随”,反之则会选择“制衡”。“对冲”则是介于两者之间的战略选择,并可以根据接受程度的高低细分为“约束性接触”和“软制衡”。(5)Cheng-Chwee Kuik,“The Essence of Hedging:Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”,Contemporary Southeast Asia:A Journal of International and Strategic Affairs,Vol.30,No.2,2008,pp.159-185;包霞琴、黄贝:《日本南海政策中的“对冲战略”及其评估》。刘丰和陈志瑞将对冲定义为“合作程度大于接触、小于绥靖,且对抗程度大于约束、小于防范之间的一种行为”,而“合作程度”和“对抗程度”的端点则是“制衡”和“追随”。(6)刘丰、陈志瑞:《东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释》,《当代亚太》2015年第4期,第4—25页。

基于上述认知/划分谱系,一些学者以“软制衡”来概括日本近年来的对华政策。(7)包霞琴、黄贝:《日本南海政策中的“对冲战略”及其评估——以安倍内阁的对华政策为视角》;T. V. 保罗:《软制衡:从帝国到全球化时代》,刘丰译,上海:上海人民出版社2020年版,第138—139页。但是,面对近两年日本海上自卫队军舰赴南海与美军展开联合演习的新趋势,这种解释框架只能将其归为从“软制衡”向“硬制衡”(严格意义上的制衡)的可能移动倾向。同样,顾全在分析日本的南海政策时指出,日本处理南海问题的方法是以软制衡为主导,辅以硬制衡的手段。(8)顾全:《再论日本的“南海政策”——基于对近年〈外交蓝皮书〉的解读和评析》,《亚太安全与海洋研究》2019年第5期,第76—92页。然而,日本是否会脱离“对冲”而走向“硬制衡”还有待商榷。正如下文将要指出的,日本的对华政策是复杂的,且往往包含矛盾性。因此,上述解释框架由于无法把握日本对华政策的复杂性,其解释力也受到了挑战。

有学者打开对冲战略的黑箱,将对冲战略理解为一种策略组合(portfolio),(9)王栋:《国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例》,《世界经济与政治》2018年第10期,第21—49页;沈海涛、刘玉丽:《日本在南海问题上的对华政策新调整》,《东北亚论坛》2020年第2期,第84—100页。郭清水后来的研究具体化了原本抽象的对冲战略,将对冲的具体策略分为偏向追随的“收益最大化策略”(包括经济实用主义、约束性接触和有限追随)和偏向制衡的“风险应急策略”(包括经济多样化、否认主导和间接制衡);而对冲战略则意味着同时采取相反的策略,以应对未来的风险。(10)Cheng-Chwee Kuik,“How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China”, Journal of Contemporary China,Vol.25,No.100,2016,pp.500-514.王栋则认为“根据国家在对冲过程中对外政策的合作和对抗程度,可以把对冲策略集合中的战略频谱分为下面依次递进的五种类型:接触、束缚、防范、牵制和制衡”。具体的“对冲战略”是这五种工具的组合,且“为了将不确定性带来的风险最小化,国家行为体在进行对冲时将组合运用分布在光谱不同位置、从接触直到制衡的多种战略手段”。(11)王栋:《国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例》,《世界经济与政治》2018年第10期,第21—49页。

这样的分析框架将一部分“软制衡”纳入对冲的范围内,而将具有公开或默认的敌意的“硬制衡”留在对冲之外。(12)同上,第33页注释⑤。软制衡被纳入“对冲”的框架下,“制衡”还能够作为一个独立的策略存在吗?如此一来必然会陷入表述上的困境。王栋采取的对策是抛弃“软制衡—硬制衡”的分类,而转向“内部制衡—外部制衡”的分类,从而规避了由此造成的歧义。(13)同上。但这样的处理方式依旧没有解决“制衡”这一工具横跨“对冲”与“制衡”两端的问题。

二、体系对抗性、身份匹配与双层对冲

(一)双层对冲模型

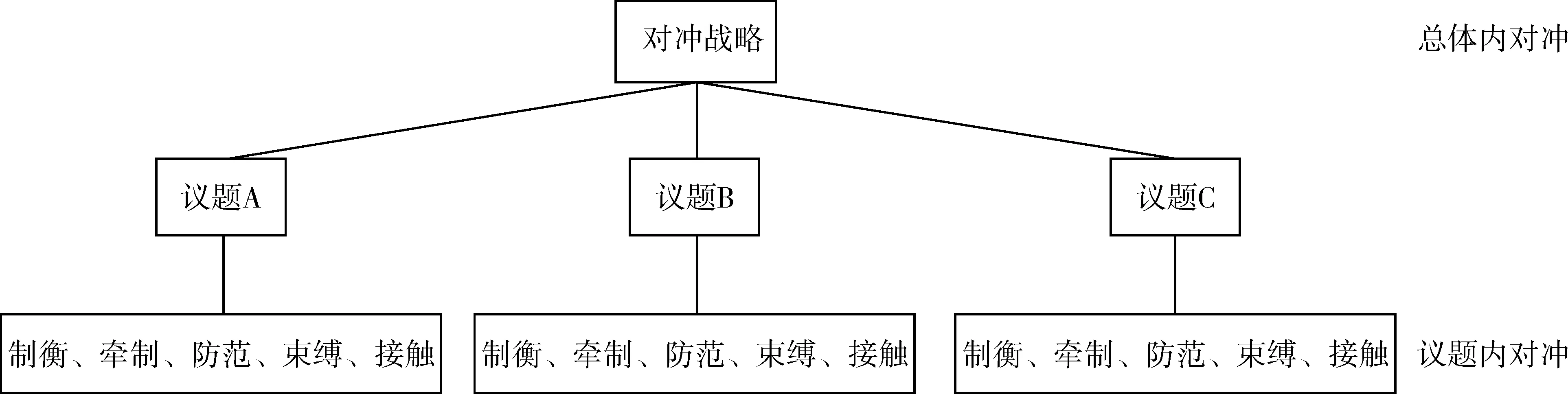

我们认为,双层对冲模型可以弥补上述理论的缺憾。双层对冲模型将一国的对冲战略视为两个层次的集合:“议题内对冲”和“总体性对冲”。

首先需要明确的是“对冲”的内涵。本文认为“对冲”是国家采取的介于极端选择之间的战略。传统的对冲理论将制衡与对冲分开,或是将其界限暧昧化,造成了一定的困惑。通过延长光谱的宽度,纳入“敌对”这一状态,能在一定程度上使对冲理论明确化。可以看到,所谓的“硬制衡”与“对冲”之间的界限并不在于是否使用军事手段,也不在于是否加入同盟,而是在于是否属于有敌意的对抗。即使一国对另一国没有明显的敌对意识,也可能采取参加不针对第三方的同盟和某些军事手段来实现制衡。因而,可以将整个谱系定义为“敌对——追随”。“敌对”意味着一国对另一国存在着公开或默认的敌意,对其完全不接受,而“追随”则意味着一国完全追随另一国(绥靖或追随)。在两端之间是对冲战略。其中,无论制衡策略多么强硬,只要没有明显的敌对意图,都属于对冲策略中的制衡。也就是说,追随和对冲,与敌对之间是严格二分的。同样,对冲和敌对,与追随之间的差别也是绝对的:如果该国的政策并非完全遵照其他国家,无论是被迫还是自愿,只要有一定的自主空间,便不是追随。(见图1)

图 1 “对冲”的内涵出处:笔者自制

其次,正如郭清水所指出的那样,“对冲”必须包括相反的行动。(14)Cheng-Chwee Kuik,“How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China”.这样的定义也更接近金融学中对冲的含义。具体而言,对冲不仅是敌对和追随之间的一种行为,而是既包含偏向对抗性的政策又包含偏向合作性政策的一种策略组合。对冲中的相反策略投射了一种信号,使得本国与大国间的共同利益蒙上了模糊性(ambiguity),正是模糊性使得国家的战略处于极端选择之间。(15)Darrent J. Lim and Zack Cooper,“Reassessing hedging:The logic of alignment in East Asia”,Security Studies,Vol.24,No.4,2015,pp.696-727.

最后,对冲的目的是规避风险。(16)张望在最新的研究中使用“战略避险”来讨论日本的对华政策选择,参见张望:《安倍治下的日本对华政策:从战略制衡到战术避险》,《国际安全研究》2021年第2期,第86—106页。对于国家而言,风险往往来自于大国的不确定性,包括崛起中的大国。因此,对冲的客体往往是大国。对大国采取敌对或追随的战略是有风险的,因为一旦敌对大国成为国际体系中的单极,或追随的大国跌落神坛,这一国家便会满盘皆输。因此,国家往往会避免追随或敌对,而采用对冲的战略。

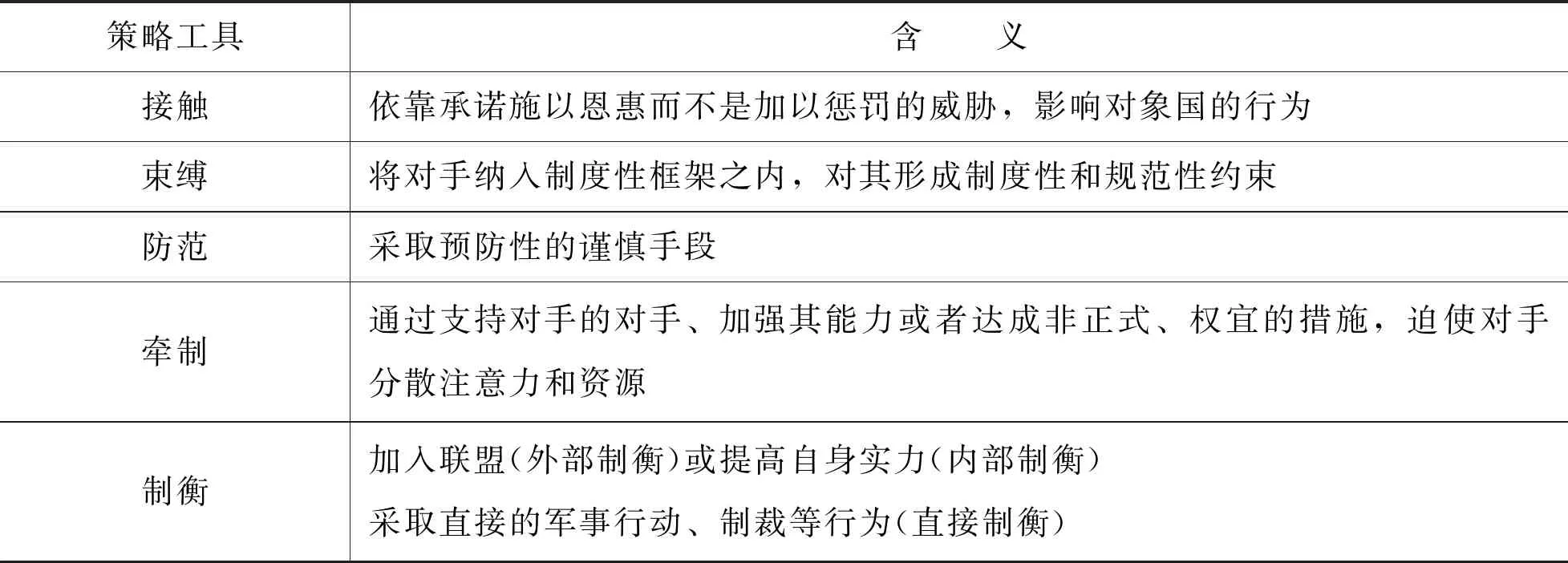

在这种认识的基础上,可以把“议题内对冲”看作是一国在某一议题内对他国进行对冲所采用的策略组合,包括接触、束缚、防范、牵制和制衡(见表1)。其中,制衡是最具对抗性的工具,而接触则最具合作性。总体而言,制衡、牵制是对抗性工具;防范和束缚较为中立;而接触则是合作工具。正如上文所述,制衡作为对冲战略中的一种策略工具,其特征是“没有敌意”而非“是否采取行动”,因而制衡不仅指“加入联盟或提高自身实力”,也可以是采取直接的军事行动、制裁行为。提升我方实力的制衡方式可以被称为“间接制衡”,采取行动的方式可以被认为是“直接制衡”。后者相较于前者更具对抗性。过去关于对冲的研究往往集中于政治领域,尤其是安全领域内的国家行为,其实经济领域的重要性也不容忽视。(17)Cheng-Chwee Kuik,“How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China”.因此,制衡不仅是军事领域的,也可以是经济领域的,例如经济制裁、加入排他性的经济联盟、拒绝参与对方主导的合作等。需要指出的是,制衡只是偏向对抗性的政策中的一种,如果一国对另一国采取制衡行为的同时,又与之进行一定的合作和接触,那么这也可以被认为是对冲。

表1 对冲的5种策略工具

将不同议题的不同对冲策略组合聚合来看便是“总体性对冲”。一国可能在议题A采用更具对抗性的策略组合的同时,在议题B采用更具合作性的策略组合。例如,日本、韩国、东南亚等国家在经济上靠近中国,但在政治安全等领域与中国保持一定距离;德国在安全上警惕俄罗斯,但在能源问题上采取带有合作色彩的态度。相较于议题内对冲,总体性对冲更多反映了战略性而非策略性。综合以上论述,我们可以将双层对冲模型总结如下(图2):

图2 双层对冲模型出处:笔者自制

需要指出的是,理论上总体性对冲和议题内对冲并不总是同时存在的。一国可能在议题A领域中追随另一国,并同时在议题B领域内与之水火不容。这样,便不存在议题内对冲,但却存在总体性对冲。但是,由于议题间往往会有关联性,上述极端情况的可能性很低。反之,如果存在议题内对冲,那么必然存在相反的策略,因此也必然存在总体性的对冲。

(二)体系对抗性、身份匹配与日本的对冲行为

双层对冲模型提供了一种定位对冲行为的框架。那么,国家为何会以及会选择何种形态的对冲策略?过去的研究往往将解释置于体系层次或单位层次。(18)从体系层次出发的研究可参见,Brock F. Tessman,“System Structure and State Strategy:Adding Hedging to the Menu”,Security Studies, Vol.21,No.2,2012,pp.192-231; 周方银:《中国崛起、东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向》,《当代亚太》2012年第5期,第4—32页等。从单位层次出发的研究可参见,Cheng-Chwee Kuik,“The Essence of Hedging:Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”; T. V. 保罗:《软制衡:从帝国到全球化时代》。也有学者从新古典现实主义的角度出发,同时从体系层次和单位层次寻找解释,即在结构压力增强,或在强对抗体系下,国家会倾向于追随,而不是对冲。(19)杨美姣:《后冷战时期对冲战略探究:以菲律宾、马来西亚和老挝为例》,《国际政治研究》2020年第6期,第105—126页;王栋:《国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例》;刘丰、陈志瑞:《东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释》。但是,在中美战略竞争明确化,东亚国家的结构压力增强,进入强对抗体系后,一些国家并没有进行站队式的追随。正如后文中将会看到的,日本在体系对抗性增强的情况下,对华战略的对冲性质不仅没有减弱,反而增强了。当然也有国家在进入强对抗体系后,整体上更加靠近美国,例如澳大利亚等。因此,仅仅从体系层次出发不足以完全解释国家的战略选择,还需要单位层次的变量作为中介变量。

国家利益是研究日本对外政策时经常被使用的一个单元层次变量。(20)刘江永:《日本的国家利益观:对外战略与对华政策》,《外交评论》2012年第5期,第13—29页;吕耀东:《日本对外战略:国家利益视域下的战略机制与政策取向》,《日本学刊》2018年第5期,第18—34页;小原雅博:《日本的选择》,王广涛、丛琬晶译,上海:上海人民出版社2019年版。有学者认为,改善中日关系是日本应对“特朗普冲击”,减轻本国损失的一系列策略的一环,是为本国的利益服务的。(21)蔡亮:《“特朗普冲击”下日本的韧性角色定位与对华政策调整》,《复旦国际关系评论》2019年第1期,第141—155页。但国家利益这一概念往往是物质性的,而目前的中美战略竞争也有其非物质性的一面。也就是说,研究中美战略竞争背景下的日本对华政策,需要同时兼顾物质性要素和观念性要素。国际关系研究中的“身份”概念可以成为结合物质性要素和观念性要素的工具。

在建构主义国际关系理论中,“身份”是观念性的。国家对某些问题具有较为稳定的规范取向,这些观念性质的“规范”聚合为国家的“身份”,它体现了国家的自我认同和与其他国家的差异性,并且可以产生国家的动机和行为特征。(22)亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2000年版,第282页;贺平:《国家身份与贸易战略:21世纪的日本贸易战略的变迁》,《日本学刊》2019年第1期,第71—93页。身份不仅形成于国家对自我的认知,也形成于国家与他者的互动,因而是一个社会性和关系性的概念。(23)Kuniko Ashizawa,“Why Identity Matters:State Identity,Regional-institution Building,and Japanese Foreign Policy”,International Studies Review,Vol.10,No.3,2008,pp.571-598.国家间的互动发生在多个领域,在不同领域内,国家对自身的认知可能不同,国家间的互动亦可能不同,因而国家在不同议题领域内可能有不同的身份。

身份意味着国家稳定的规范取向,而这些规范取向塑造了国家利益或国家偏好,从而影响了其对外政策和行为。(24)Kuniko Ashizawa,“Why Identity Matters:State Identity,Regional-institution Building,and Japanese Foreign Policy”.许多研究已经从国家身份的视角讨论了日本对外政策的制定,涉及同盟、海洋、贸易等诸多议题。(25)Thomas Berger,“Norms,Identity,and National Security in Germany and Japan”,in Peter J. Katzenstein (eds.),The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics,New York:Columbia University Press,1996,pp.317-356; Gilbert Rozman,“A National Identity Approach to Japan’s Late 2013 Foreign Policy Thinking”,in Gilbert Rozman (ed.),Asia’s Alliance Triangle:US-Japan-South Korea Relations at a Tumultuous Time,London and New York:Palgrave Macmillan,2015,pp.219-232;初晓波:《身份与权力:冷战后日本的海洋战略》,《国际政治研究》2007年第4期,第90—103页;陆伟:《荣誉偏执、身份迷思与日本战略偏好的转向》,《当代亚太》2016年第4期,第87—122页;苗吉:《“他者”的中国与日本海洋国家身份的建构》,《外交评论》2017年第3期,第77—108页;贺平:《国家身份与贸易战略:21世纪的日本贸易战略的变迁》,《日本学刊》2019年第1期,第71—93页;栗硕:《战后日本国家身份的转换与“专守防卫”政策的演变》,《近现代国际关系史研究》2020年第1期,第68—101页。但是这些研究虽然从互动的角度探讨了日本国家身份的形成,但是在讨论国家身份对对外政策的影响上,却忽略了互动的因素。由于身份本身就具有关系性的特点,因此在讨论身份对对外政策的影响时,不能将身份视作孤立的要素,而是要将其放回互动的视角下,关注日本的国家身份与其他国家的身份之间的关系。如果两国拥有相同或相近规范取向,即两国拥有相近的身份,那么它们之间存在更大的合作空间,反之则更可能发生竞争和冲突。相近的国家身份即“身份匹配”,反之则是“身份不匹配”。“身份匹配”可以作为单位层次的变量,体系对抗性会透过身份匹配作用到日本在不同领域内的对冲行为。

(三)假设与案例选择

在此基础上可以提出假设:(1)在体系对抗性增强的情况下,国家面临更大的选边站的压力;(2)选边站发生在具体的议题领域内,在这一领域内,国家会偏向身份匹配的一方;(3)与某一大国身份越匹配,总体性对冲越不明显,反之,与两大国身份都有相当程度的匹配,则总体性对冲越明显。因此,在双层对冲模型中,国家在某一领域内身份匹配会反映该国在这一领域内的战略选择;而国家在不同领域内身份匹配的冲突,则会反映该国的总体性对冲。

本文聚焦日本面临体系对抗性增强的情况下的战略选择,并关注两个最为重要的议题领域:政治安全领域和经济合作领域。(26)这也是考察对冲战略时最重要的两个议题领域,参见Ji Yun Lee,“Hedging Strategies of the Middle Powers in East Asian Security:The Cases of South Korea and Malaysia”,East Asia,Vol.34,No.1,2017,pp.23-37。政治安全领域的考察将以日本的南海政策为中心。日本向来关注海洋安全问题,尤其南海问题是日本近年来《防卫白皮书》的焦点之一。同时,美国也积极介入南海问题。因此考察日本南海政策的新变化,可以反映日本在面临中美战略竞争时的身份匹配和对冲选择。

在经济领域将关注日本对中国倡议的区域合作的态度,尤其是日本对“一带一路”倡议的态度变化。中美战略竞争的一个主要问题就是贸易和投资问题,中美贸易战就是中美战略竞争最初的表现之一。因此,考察日本在这一问题上的对冲选择也十分重要。

三、走向对抗:日本南海政策的变化

(一)2017年之前日本的南海政策

2017年以后日本的南海政策发生了新的变化,而理解其最新变化需要与过去的政策相参照。在冷战时期,日本对南海问题采取了置身事外的态度。首先,虽然一些出版物承认中国对南海的主权,但官方避免就南海的归属权问题表态。(27)杨光海:《日本南海政策的历史演变及其启示》,《亚太安全与海洋研究》2015年第6期,第17—36页。其次,对于各当事国在南海发生的冲突,日本也采取了不介入、不干预、不表态的立场。(28)郭渊:《冷战初期日本南海政策及东南亚战略取向》,《日本问题研究》2014 年第1期,第50—60页。总之,在冷战时期日本并未积极参与南海问题的讨论,而且有意避免谈论南海问题。

从冷战结束到2012年间,日本逐渐开始介入南海问题,但总体仍然保持克制。日本开始在参加南海周边尤其是东南亚的双边与多边机制(例如东盟地区论坛)时积极讨论南海问题,以此约束中国。此外,日本还积极开展与东南亚国家的非传统安全合作。多边层面,时任日本首相小泉纯一郎在东盟“10+3”会议上提出《亚洲地区反海盗和武装劫船合作协定》的构想。双边层面,日本通过政府开发援助(ODA)的形式与菲律宾等国开展海上力量建设的交流与合作。(29)包霞琴、黄贝:《日本南海政策中的“对冲战略”及其评估——以安倍内阁的对华政策为视角》,《日本学刊》2017年第3期,第42—64页。

2012年安倍晋三执政以后,日本强化了对南海问题的介入。首先,日本不仅延续了在多边场合谈论南海问题的策略,还不断强调“海洋法治”,在价值观层面向中国施压。(30)日本有意塑造“守护海洋国家”的形象,习惯于在海洋问题上强调价值观问题。参见王旭:《日本参与全球海洋治理的理念、政策与实践》,《边界与海洋研究》2020年第1期,第57—71页。其次,日本以“海洋安全”和“中国威胁”为抓手,加强了与东南亚国家的安全外交。2015年日本通过了新的“开发合作大纲”,扩展了ODA的安全功能,为深化与东南亚国家的海上防务合作铺路。(31)包霞琴、李文悦:《日本对东南亚ODA外交中的海上防务合作——以2015年版“开发合作大纲”为例》,《复旦国际关系评论》2018年第1期,第109—123页。再次,除了自身作为域外国家积极介入南海问题,日本还积极深化日美同盟体系,以《国家安全保障战略》为依据,为美国在南海的行动提供后勤保障。(32)李聆群:《日本的南海政策及其发展演变》,《和平与发展》2015年第1期,第96—112页。以日美同盟为基础,日本还积极将印度、澳大利亚等域外国家拉入南海问题的讨论。安倍提出日美澳印四国可形成所谓“亚洲民主安全菱形”,这一菱形将南海包含其中。(33)Paul Midford,“Japan’s Approach to Maritime Security in the South China Sea”,Asian Security,Vol.55,No.3,2015,pp.525-547.

总之,在体系的对抗性增强、中美战略竞争明确化之前,日本在南海问题上的对华政策主要是束缚(在多边场合推进讨论南海问题)和牵制(与东南亚国家展开海上防务合作),并辅以一定的间接制衡(引入印度、澳大利亚等域外国家),具有较强的对抗性,但仍未发展到直接制衡的程度。

(二)南海问题上的身份匹配

日本在南海问题上态度与其身份有关。在海洋安全问题上,日本将自己的身份定位为“公海自由原则”的坚定守护者。强调“公海自由原则”是日本《防卫白皮书》和《外交蓝皮书》在论及海洋问题时的一贯做法。2015年的《防卫白皮书》首次将海洋问题列入国际社会的课题。(34)「平成27年版防衛白書」防衛省、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2015/w2015_00.html、登录时间:2020年6月17日。此后,“关于‘公海自由原则’的动向”一直是海洋问题中的重要环节。虽然以“关于‘公海自由原则’的动向”为题,但其内容绝大部分是论及中国在东海和南海的动向。东海是中日两国存在巨大争议的海域,因此常年位于日本安全问题的核心圈内;南海是日本与欧洲、南亚、中东和非洲沟通的重要节点,日本在该海域也同样以“公海自由原则”的坚定守护者的身份自居。而中国被定位为“改变现状国家”和“公海自由原则”的破坏者。以2019年的《防卫白皮书》为例,这一版白皮书关于海洋安全的章节由三部分内容组成:东海问题、南海问题和为避免不测事态而采取的措施。前两者直接指向中国,第三部分也直接论及为避免与中国的不测事态而做出的努力。因而,虽然该章节总论部分仅仅指出“某些国家”正在破坏“公海自由的原则”,但事实上日本所称的“某些国家”直接指向了中国。(35)「令和元年版防衛白書」防衛省、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2019/w2019_00.html、登录时间:2020年6月17日。通过批评中国对“公海自由原则”的破坏,日本将自己打造为该原则的守护者,这表现出其在政治安全领域的身份是自由国际秩序的受益者和维护者,是美国的同盟国。(36)中国社会科学院日本研究所课题组:《日本与国际秩序变革:观念与应对》,《日本学刊》2021年第1期,第1—32页。在近年的《防卫白皮书》有关日美同盟的内容中,常常会记录日本防相和美国国防部长的会见,在这些会见中南海问题始终是一个焦点话题。

日本认为中国是自由国际秩序的挑战者,是企图改变现状的国家。2017—2019年的《外交蓝皮书》时常论及“中国缺乏透明性的军备扩张及其单方面改变现状的尝试”,并认为这是“东亚安保环境日益严峻”的一大原因。(37)「外交青書2017」外務省、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2017/html/index.html、登录时间:2020年6月17日;「外交青書2018」外務省、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2018/html/index.html、登录时间:2020年6月17日;「外交青書2019」外務省https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2019/html/index.html、登录时间:2021年1月17日。

具体到南海问题上,2017—2018年的《防卫白皮书》在第一卷第一章的“亚太地区的安全保障环境”部分,明确将南海问题同朝鲜半岛问题、台湾问题等一起列为影响亚太地区安全的问题。(38)「平成29年版防衛白書」防衛省、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2017/w2017_00.html 、登录时间:2020年6月17日;「平成30年版防衛白書」防衛省、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2018/w2018_00.html、登录时间:2020年6月17日。2019—2020年的《防卫白皮书》没有延续之前的表达方式,但是它将“海上交通”问题列在“当今安全保障环境的特征”之中。从其表述来看,该版白皮书所关注的海上交通问题主要分为三方面:挑战国际秩序的单方面主张、公海航行自由问题和海盗问题。前两点与日本对东海以及南海问题的表述一致。(39)「令和元年版防衛白書」防衛省;「令和2年版防衛白書」防衛省、https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/w2020_00.html、登录时间:2021年2月10日。除此之外,2019年的《防卫白皮书》首次将南海问题列为中美关系中的焦点问题。(40)同上。可见日本已经将南海问题看作是中美战略竞争中的重要部分。

日本认为南海之所以成为问题,是因为中国单方面挑战现状。在近年的白皮书中,日本对中国在南海行动的基本判断是:中国在南海的活动日益活跃,而南海存在中国与东盟相关国家之间的领土争议。(41)「平成29年版防衛白書」防衛省;「平成30年版防衛白書」防衛省;「令和元年版防衛白書」防衛省。日本对中国在南海行动的性质也有自己明确的主张,这一主张体现在其关于所谓“南海仲裁案”的表述上。日本认为2016年的“仲裁裁决”否定了作为中国主张“九段线”根据的“历史权利”,并认为中国的“填埋”等活动 “违法”。(42)值得注意的是,日本外交官、时任国际仲裁法院庭长的柳井俊二在组建临时仲裁庭过程中扮演了关键角色。2018年起,《防卫白皮书》中新增了对中国可能设立“南海防空识别区”的担忧,并在2019—2020年的白皮书中得到延续。(43)「平成30年版防衛白書」防衛省;「令和元年版防衛白書」防衛省。

总之,透过日本的南海政策可以看到,在政治安全领域,日本的身份认同是“现状维护者”,而中国在其眼中是“现状改变者”,因此在这一问题上两国身份匹配较低。

(三)2017年以后日本南海政策的变化

在以上背景下,2017年以后日本在南海问题上延续了原有的牵制和束缚政策,而变化的核心在于其开始直接参与在南海的军事行动。在奥巴马政府时期,日美两国并未对南海联合演练达成一致。然而,2017年以来日本海上自卫队多次参与美国在南海的相关军事演练。综合近年《防卫白皮书》和媒体报道来看,日本主要参与了南海相关海域的以下行动(见表2):

表2 2017年以来日本参与的南海军事行动

如上文所述,2017年以前日本对美国在南海行动的支持仅限于提供后勤保障;而直接参与南海联合演习是2017年才开始的。从这几次行动的性质来看,这些行动是对美军行动的配合。从舰船类型来看,日本派出了直升机驱逐舰(准航母)级别的大型舰船,足见日本对演习的重视程度和配合程度。从时间上来看,共同巡航主要集中于夏季,且连年未中断,在未来有常态化的可能性。

从联合演习的路径来看,日本参加共同巡航演习不仅意在日美双边合作,而且有意加强与东南亚国家的防务交流。以2017年日美共同巡航演习为例,“出云号”不仅参加了日美共同巡航,而且访问了新加坡、越南金兰湾等地,还参加了美印的“马拉巴尔”演习。(44)归永涛:《“灰色地带”之争:美日对华博弈的新态势》,《日本学刊》2019年第1期,第45—70页。据《朝日新闻》报道,与“加贺号”直升机驱逐舰共同进行反潜训练的潜艇在训练结束后也访问了越南金兰湾。(45)「海自潜水艦、南シナ海で訓練中を牽制、初の派遣」『朝日新聞』2018 年9 月17 日、https://digital.asahi.com/articles/DA3S13682467.html、登录时间:2021年2月21日。借助联合演习开展与南海周边国家的防务交流,是近年来日本南海政策的一个新特点。海上自卫队舰船频繁访问越南也体现了日本打造“支点国家”的意图。

日本还开始跳出“日美+X”南海联合演习的模式,试图拉拢印度尼西亚等南海周边国家,展开“日+X”的联合演习。2021年3月28日,日本防卫大臣岸信夫在东京与来访的印尼国防部长普拉博沃展开会谈,双方就反对中国单方面改变现状和在日—印尼南海联合演习达成了一致。(46)「南シナ海で自衛隊共同訓練へ インドネシア防衛相と一致」『朝日新聞』、2021年3月29日、https://digital.asahi.com/articles/ASP3X6S0MP3XUTFK007.html、登录时间:2021年6月30日。

(四)小结

中美战略竞争明确化,体系对抗性增强,使得日本面临更大的选边站压力。这种情况下,在政治安全领域日本选择偏向身份匹配更高的美国。可以看到,日本的南海政策延续了原有的牵制、束缚和间接制衡,且新增了参与南海行动这一最具对抗性的直接制衡手段。因此可以认为日本在以南海问题为代表的政治安全领域,对中国的政策更加偏向于对抗。

在偏向与中国对抗的大方向下,日本还在安全问题上采取了防范的措施。2018年5月9日的中日首脑会谈中,中日两国对以避免双方舰船、飞机间发生不测事态为目的的“中日海空联络机制”的使用正式达成一致。(47)「令和元年版防衛白書」防衛省。这种机制很明显是一种防范措施。此外,2018年日本邀请中国人民解放军海军舰船访日,虽然不是实质性领域的接触,但毕竟是中日军事交流活动中断多年后的再续,是一种善意的信号。另外,日本虽然支持美国在南海的所谓“航行自由行动”,但是日本政府已经表明不会派遣自卫队参与,从中也可以看出日本在南海政策上与美国的区别。(48)「航行の自由作戦、首相「日本の参加ない」 南シナ海問題」『日本経済新聞』、2015年11月22日、https://www.nikkei.com/article/DGXLASFK22H3H_S5A121C1000000/、登录时间:2021年2月22日。

可见,在中美战略竞争的新形势下,日本在政治安全领域的对华政策中依旧保持了相反的策略(偏向对抗性的制衡和牵制,中间性质的束缚和防范,偏向合作性质的接触),可以认为仍然是对冲,但是对冲正在往对抗性质偏移。

四、走向合作:日本对“一带一路”倡议的认知变化

(一)2017年以前日本对“一带一路”倡议的态度

从2013年中国提出“一带一路”倡议至2017年,日本对“一带一路”的态度主要经历了“忽略与轻视期”“关注与消极抗拒期”“局外观望与对策布局期”。(49)卢昊:《日本对“一带一路”倡议的政策:变化、特征与动因分析》,《日本学刊》2018年第3期,第63—81页。在这段时间,日本对“一带一路”合作倡议的态度总体上是消极的,这一消极态度来自于政治、经济、安全等多方面的考虑。(50)王广涛:《当TPP遭遇“一带一路”:日本的战略困境与政策选择》,《国际关系研究》2017第3期,第129—145页。

以日本对“一带一路”倡议的核心,即亚洲基础设施投资银行(AIIB,以下简称亚投行)的态度为例,在亚投行申请截止日2015年3月31日,时任日本副首相兼财务大臣麻生太郎表达了日本对加入亚投行“极其慎重”的态度。4月时任首相安倍晋三访美时又表达了在亚投行问题上与美国保持一致的态度。面对亚投行不断扩大的影响力和国内的压力,日本政府虽然在态度上不再排斥“一带一路”合作倡议和亚投行,但是在实际行动上仍然没有作为。

日本不仅选择不参与“一带一路”倡议和亚投行,还试图与之展开竞争,夺取相关地区基础设施建设的主导权。2015年,日本依托自己主导的亚洲开发银行(ADB,以下简称亚开行)等平台,提出在亚洲构建“高质量基础设施合作伙伴关系”。(51)「第21回国際交流会議『アジアの未来』晩餐会 安倍内閣総理大臣スピーチ」外務省、https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/dapc/page1_000106.html 、登录时间:2021年2月22日。有日本政府相关人士表示,针对中国的“低价基础设施”,日本将以“高质量”与之对抗。(52)「安倍晋三首相、12カ国と“マラソン会談” 中国に対抗、個別に支援策示し連携強化」『産経ニュース』、https://www.sankei.com/politics/news/160829/plt1608290003-n2.html 、登录时间:2021年2月22日。在“高质量基础设施合作伙伴关系”框架下,日本推动落地的项目分布于蒙古、菲律宾、越南、印尼、孟加拉国、缅甸和非洲等国;这些国家正是“一带一路”沿线国家,表明了日本在基础设施出口上与中国“一带一路”倡议对抗的意图。(53)陈言:《日本在“一带一路”沿线国家推介高铁项目,强化与中国竞争》,张季风主编:《日本经济与中日经贸关系研究报告(2016)》,北京:社会科学文献出版社2016年版,第127—136页;孟晓旭:《日本高质量基础设施合作伙伴关系构建及与中国的竞争合作》,《现代日本经济》2018年第6期,第69—80页。

总之,2017年以前,在关键的“一带一路”倡议问题上,日本选择不参与甚至制衡中国,可被视为偏向对抗性质。

(二)在经济问题上的身份匹配

日本在经贸和投资问题上的身份认同是“自由贸易和投资的引领者”。(54)贺平:《国家身份与贸易战略:21世纪的日本贸易战略的变迁》,《日本学刊》2019年第1期,第71—93页。2017年和2018年两份《未来投资战略》都将日本表述为“自由贸易的旗手”。(55)参见首相官邸未来投资会议网站,http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/,登录时间:2021年2月21日。这一身份包含了两方面的内容:第一,日本坚定支持自由贸易和投资,积极推动全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、日本与欧盟的经济合作协定(EPA)等大型、高水平的经济安排;第二,日本需要引导自由贸易的发展和亚洲范围内基础设施建设的投资。因此,日本积极参与世界贸易组织的改革,并主导亚开行等亚洲基础设施建设的投资平台。

然而,特朗普上台后,美国开始“向内转”。首先,美国宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP),而日本却希望能够达成这类高水平的自由贸易协定(FTA)。其次,特朗普呼吁“美国优先”,开始在贸易问题上对日本施压。2018年11月,时任美国副总统彭斯访日期间向安倍晋三表示:“美日之间的贸易不平衡持续太长时间了。”并向日本施压,希望减少对日本的贸易赤字。(56)「ペンス副大統領、首相に『貿易不均衡はあまりにも長い』」『朝日新聞』、https://www.asahi.com/articles/ASLCF3W2TLCFUTFK00C.html?iref=pc_photo_gallery_bottom、登录时间:2021年2月22日。可以看出,日美两国在贸易问题上已经走向了身份不匹配。

面对美国的“向内转”,中国坚持了“自由贸易的维护者”的身份。2017年6月,第十一届夏季达沃斯论坛在大连开幕,李克强总理发表特别致辞,表达了中国对多边贸易体制和自由贸易的支持。(57)《李克强:推动包容性增长必须坚定维护经济全球化》,新华网,http://www.xinhuanet.com/fortune/2017-06/27/c_129641847.htm,登录时间:2021年2月23日。近年来全国人大各次会议上的政府工作报告中,也都表明了中国愿做自由贸易维护者的立场。

在这种情况下,日本与中国的身份匹配更高。但是,中日之间的身份并非完全一致。尤其在基础设施建设的领导上,中日两国仍然是竞争的关系。尽管如此,中日之间的身份匹配仍然高于日美之间的身份匹配。

(三)2017年以后日本对“一带一路”态度的变化

在以上身份匹配的背景下,2017年中美战略竞争明确化后,日本改变了对中国“一带一路”倡议的态度。以2017年5月自民党干事长二阶俊博以首相特使的身份来华参加第一届“一带一路”国际合作高峰论坛为起点,日本开始参与“一带一路”倡议的相关讨论。2017年6月5日,时任首相安倍晋三在第23届“亚洲的未来”国际交流会议的开幕式演讲中肯定了日本参与“一带一路”合作的可能性,并展望了“一带一路”倡议与TPP等“自由且公平”的经济圈的良好融合。(58)「第23回国際交流会議『アジアの未来』晩餐会」首相官邸、https://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201706/05bansankai.html、登录时间:2021年2月20日。2017年8月,在“中日执政党交流机制第六次会议”上,确定了两国日后将就在“一带一路”框架下的具体合作方式进行讨论。(59)《中日执政党交流机制第六次会议在日举行》,新华网,http://www.xinhuanet.com/world/2017-08/09/c_1121456400.htm,登录时间:2021年2月20日。2017年12月4日,安倍晋三在“中日CEO峰会”上致辞,继续表明日本对参与“一带一路”合作的积极态度,并提出“一带一路”与日本的“印太战略”共存的可能性。(60)「第三国進出、中国企業が協力 『一帯一路で連携』 日中CEOサミット」『朝日新聞』、https://www.asahi.com/articles/DA3S13260897.html?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb、登录时间:2021年2月20日;《安倍就“一带一路”倡议表态,称“可大力合作”》,观察者网,https://www.guancha.cn/Neighbors/2017_12_04_437772.shtml,登录时间:2021年2月20日。2018年1月10日,安倍晋三在会见二阶俊博和公明党干事长井上义久时表示,要对具体的合作项目逐一进行研究,只要可能,日本就会参与。(61)《安倍表示日本将就“一带一路”个案合作进行应对》,新华网,http://www.xinhuanet.com/world/2018-01/10/c_129787817.htm,登录时间:2021年2月20日。

此后,中日两国就在“一带一路”框架下进行第三方市场合作展开讨论。2018年5月,国务院总理李克强出席第七次中日韩领导人会议并对日本进行正式访问,期间中日两国达成共识,“共同开拓第三方市场”。(62)《李克强同日本首相安倍晋三举行会谈》,中国政府网,http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-05/10/content_5289722.htm,登录时间:2021年2月20日。5月9日,中日两国签署了《第三方市场合作备忘录》,同意建立推进中日第三方市场合作工作机制,设立并举办中日第三方市场合作论坛,推动第三方项目合作与两国企业间交流。(63)《国家发展改革委签署中日第三方市场合作备忘录》,国家发改委网站,https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/wzs/sjjdt/201805/t20180510_1037725.html,登录时间:2021年2月20日。

2018年10月,中日两国在“一带一路”框架下的第三方市场合作开始落地。10月26日,在中日第三方市场合作论坛上,中日两国企业家签署了50余份总金额超过180亿美元的合作协议,涉及基础设施、物流、IT、健康医疗、能源、金融等多个领域。(64)《前所未有!中日180亿美元第三国合作协议清单来了》,观察者网,https://www.guancha.cn/economy/2018_10_26_477089.shtml,登录时间:2021年2月20日。此后,两国还就泰国东部经济走廊等项目展开了讨论。

可见,在中美战略竞争明确化的2017年之后,日本对于“一带一路”倡议开始采取接触政策,积极参与“一带一路”框架下的第三方市场合作,并且已经有诸多项目开始落地。

但是,日本对“一带一路”的参与仍然附加了许多限制,有学者将其概括为“有限度对接”。(65)卢昊:《日本对“一带一路”倡议的政策:变化、特征与动因分析》。例如,安倍晋三在第23届“亚洲的未来”国际交流会议的开幕式演讲中提出,日本参与“一带一路”合作的前提是项目全面开放、具有透明且公平的采购程序、确保项目具有经济效益、不损害借款国家的财政安全。(66)「第23回国際交流会議『アジアの未来』晩餐会」首相官邸、https://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201706/05bansankai.html、登录时间:2021年2月20日。其言下之意是中国的“一带一路”倡议仍有不符合现行国际规范之处。(67)蔡亮:《“一带一路”框架下日本对华合作的特征》,《东北亚学刊》2018年第4期,第50—54页。此外,日本还表示,港口、机场等可作军事用途的项目,是日方不考虑参与的。(68)卢昊:《日本对“一带一路”倡议的政策:变化、特征与动因分析》;王竞超:《中日第三方市场合作:日本的考量与阻力》,《国际问题研究》2019第3期,第81—93页。除了对“一带一路”框架下的合作做出限制,日本还在继续推进对其他平台的参与,例如继续进行“高质量基础设施出口战略”以保持自身领导者的地位,试图以CPTPP、印太战略等融合“一带一路”,以此推行自己的价值观等。

(四)小结

可以认为,2017年以后,日本保持了对“一带一路”倡议一定程度上的制衡。与此同时,通过对自由主义国际秩序倡导的开放、透明、自由等价值观的坚持,对中国进行一定程度的束缚。但是日本对“一带一路”倡议的主旋律已经从对抗转向合作,开始接触“一带一路”倡议,并以第三方市场合作为基点与中国进行广泛的合作。

这源于在经济领域日本与中国的身份匹配——同是自由贸易的维护者。虽然在亚洲基础设施建设的引领者问题上存在竞争,但总体来说两国在经济领域的身份是相对匹配的。身份匹配为两国合作开辟了空间和可能性,因而走向了“竞争者的合作”。(69)孙忆:《竞争者的合作:中日加强经济外交合作的原因与可能》,《日本学刊》2019年第4期,第44—65页。总而言之,在经济领域日本依旧采用了相反的策略,但在总趋势上更加偏向合作。

五、比较与总结:日本的身份困境与对冲的未来

2017年中美战略竞争明确化以后,在政治安全领域和经济领域内日本对华政策发生了新变化。虽然在两个领域内日本仍然保持了对中国的对冲,但在对冲的具体选择上发生了明显的转变:在政治安全领域加强了对华对冲的对抗性质;在经济领域加强了对华对冲的合作性质。总之,日本的对华政策同时向“对抗—合作”频谱两端扩展,在开始采用直接制衡的同时,与中国展开了更广泛的接触。这使得日本的对冲战略同时在相反的方向上走得更远,对冲更加明显。

这在一定程度上验证了前文提出的假设。但仅聚焦2017年以后日本对华政策的变化是不够的,还需要简单考察其他国家面对体系对抗性上升的战略选择。英国在政治安全领域与美国的身份匹配较高,因此近年来不断在政治上对中国施压,积极介入南海问题;在经贸问题上,由于英国依旧反对贸易保护,与中国的身份维持了一定的匹配,至少没有在经贸问题上对中国施压。因此中英关系“黄金期”结束并不断下滑,主要体现在政治安全领域,而不是经贸领域。(70)傅聪聪、李明泽:《“黄金时代”结束:后疫情时期中英关系将继续下滑》,《国际政治科学》2021年第1期,第167—176页。与之类似的还有澳大利亚,但是由于澳大利亚将一些贸易问题安全化,因此中澳之间发生了贸易摩擦事件。(71)澳大利亚外交部长佩恩(Payne)称中国出于政治原因企图对澳大利亚进行经济胁迫(economic coercion),参见 “Australia rejects Chinese ‘economic coercion’ threat amid planned coronavirus probe”,Reuters,https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-china-idUSKCN2290Z6,登录时间:2021年2月20日。在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等问题上,澳大利亚并没有因为与中国关系的下滑而进行阻挠。总之,体系对抗性的变化需要透过身份匹配才能作用到各个国家具体的战略调整。

回到日本的对华政策,可以看出,在经历了2012年以来中日关系低谷期后,面临中美战略竞争,日本一方面在政治安全领域强化了对华政策的对抗性,一方面在经济领域强化了对华政策的合作性。这一矛盾体现了日本的身份难题。过去,学者曾关注过日本“亚洲身份”的困境,认为“亚洲身份”是日本依循自己的利益诉求,时而拾起、时而抛弃的一个工具,这体现了日本的“蝙蝠性格”。(72)田庆立:《日本“亚洲身份”构建的困境及其抉择》,《日本学刊》2009年第1期,第51—62页。通过案例分析可以发现,日本面临着另一种身份难题,在政治安全问题上的身份更接近美国,而在经贸等问题上的身份更接近中国。事实上,这也反映了日本对中国身份认知的难题——在政治安全领域是“挑战者”,在自由贸易问题上又是“维护者”。这使得日本不得不加强自己对华战略的对冲性质。

从长期来看,“亚洲身份”对于日本来说具有工具性,“亚洲身份”困境更多地产生于日本本身的文化和民族性,属于内部问题。而本文所述的日本的身份难题,则源自外部——作为国际秩序领导者的美国偏离了现行国际秩序所推崇的规范和理念。在一些问题上,所谓崛起国家反而比现行国际秩序的领导者更加支持现行规范,使得许多中小国家需要在不同的议题领域内考虑自己的身份匹配问题,并调整与中国和美国的关系。

拜登执政后,美国总体对外政策对现行国际秩序有了一定程度的回归。具体而言,拜登治下的美国开始回归民主、回归多边主义、回归盟友等。(73)杨文静、孙立鹏、李峥:《拜登百日新政评析》,《现代国际关系》2021年第5期,第1—8页。以2021年的G7峰会为标志,美国重新聚集了传统盟友,重新开始强调自由民主的价值。在这一背景下,无论是在政治、安全还是经济贸易领域,日美两国的身份匹配都重新回升。于是,在政治、安全领域,日本开始不断提起台海问题,在台海问题上跟随美国的脚步,并频繁就新疆和香港的人权问题向中国发难。在经济领域,G7峰会就全球基础设施倡议达成一致,以此对抗中国的“一带一路”合作倡议。(74)「(経済安保 米中のはざまで)データのルール作り、混迷 G7でも議論、中国を意識」『朝日新聞』、2021年6月23日、https://digital.asahi.com/articles/DA3S14948106.html?iref=pc_ss_date_article、登录时间:2021年6月24日。G7峰会结束不久,日本在基础设施建设问题上对抗中国的具体态度尚不明朗。但是,日本同样没有在峰会上明确表达反对。从拜登执政后日本的表现来看,可以预计,如果拜登政府延续已有的“回归路线”,日本对中国的对冲可能会向对抗的方向调整。

总之,在“百年未有之大变局”下,会有更多的国家不断调整自己的对冲战略,同时也会给中国带来更多的机遇和挑战。拜登执政后,美国调整了特朗普时期的内外政策,以日本为代表的一些国家可能会增强对华对冲的对抗性。但是无论如何,中国都应当加强自由贸易和经济全球化坚守者的身份,同时在政治安全领域寻求与其他国家的共同点,积极管控身份不匹配可能带来的风险。值得注意的是,国际社会中各个国家都有复杂的身份,完全的身份匹配几乎是不可能的。一味追求匹配的身份政治已经给当代政治生活带来了巨大的割裂与冲突,在国际政治中绝不能重蹈覆辙。中国外交思想中的“求同存异”可以成为避免这一问题的关键。