从《书学》看祝嘉寓居南京时期的书法教学理念

⊙ 李旺

祝嘉先生出生于1899年,从小便爱好书法篆刻,但由于缺乏名师教导,走了不少弯路,并且因有人说其“笔性”不佳、缺乏天赋而放弃学书数年。自从于新加坡结识了康有为的入室弟子张叔仁后,祝嘉才重新提起了搁置十余年的毛笔。由于张先生力斥“笔性”之说,于北碑成就很高,受其影响,祝氏“又鼓起勇气,下决心去深研书学,但已经三十岁了”[1]。可见祝氏正式深研书学开始于1929年。“不久,回国在广州、南京,大购书学书及碑帖,写字倦了就读书,读书倦了又写字。”[2]可知,祝氏寓居南京时期(1933年秋至1937年11月)[3]正是其书法理论与实践突飞猛进的时期。作为祝氏的第一部书法理论著作,脱稿于1934年的《书学》无疑是其早期书法理论与实践经验的双重结晶。本文就是从这一著作入手,探讨祝氏早期书法教学的基本理念。由于受包世臣、康有为理论影响颇深,祝嘉的理论成果大都立足于碑学,这是其书法教学观念的一大特点所在。本文的探讨正基于此。

一、“将金针度与人”—— 撰写《书学》的初衷

《书学》开篇即言:“我国艺术界,自古多是染着一种不把金针度与人的坏习惯。”[4]或许是担心出现“教会徒弟,饿死师父”的尴尬局面,这一并不优良的传统一直延续着。书法作为中国传统艺术的一种,也没能例外。我们从汉代著名书法家锺繇的学书经历中可知一二:“繇乃问蔡伯喈笔法于韦诞,诞惜不与,乃自捶胸呕血,太祖以五灵丹救之,得活。及诞死,繇令人盗掘其墓,遂得之,由是繇笔更妙。”[5]而祝氏在《书学•自序》中把这一现象更是讲得透彻,主旨可归为两点。首先,前辈高人不愿将核心技艺传授给他人,上述的蔡伯喈就是如此。诸如此类的例子还有很多,如:

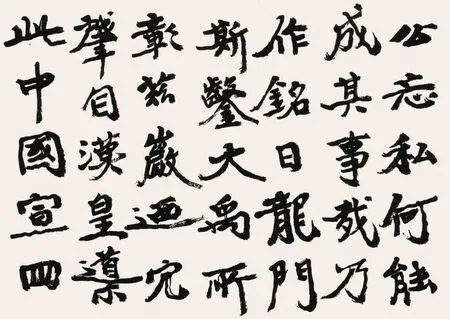

诸城作书,无论大小,其使笔如舞滚龙,左右盘辟,管随指转,转之甚者,管或坠地……对客作书,则用“龙睛法”。[6]

横云山人每见其甥张得天之书辄呵斥,得天请笔法,山人曰“苦学古人,则自得之”。得天因匿山人作书之楼上三日,见山人先使人研磨盈盘,即出研墨者而键其门;乃启箧出绳,系于阁枋,以架右肘,乃作之。[7]

暂且不论刘墉的“管随指转”法和王鸿绪的“绳系于阁枋,以架右肘”是否为高明的方法,但他们本人肯定认为颇得奥秘,不然不会严守秘密至此,连外甥也不告知。

其次,祝氏认为古人的一些论述虽然颇为高明,但不够通俗,无益于初学者。“高论者,则又超超玄著,或穷年而不得其解。”[8]他对包世臣的《艺舟双楫》和康有为的《广艺舟双楫》评价极高,认为:“后学者能熟研两书,于书学可谓五岳归来,可不再读其余了。”[9]但紧接着又认为这两部著作太古典化了,不够通俗易懂。这一点我们只要略观包、康二氏对各家书风的描述就能发现,如“永兴如白鹤翔云,人仰丹顶;河南如孔雀皈佛,花散金屏”[10];“《爨龙颜》若轩辕古圣,端冕垂裳;《石门铭》若瑶岛散仙,骖鸾跨鹤”[11]。20世纪三四十年代,民众的受教育程度普遍不高,诸如此类感悟式的表述岂能为广大书法初学者所接受?其实,不止祝氏对前辈论书的感悟式语言导致的意义模糊提出过批评,早在宋代,米芾就讲:

祝嘉 楷书 临石门铭横幅 祝嘉书学院藏

历观前贤论书,征引迂远,比况奇巧,如“龙跳天门,虎卧凤阁”,是何等语?或遣辞求工,去法逾远,无益学者。故吾所论,要在入人,不为溢辞。[12]

米芾认为,论书不能“遣辞求工”,这样无益于学者,论书的目的在于“入人”。可见,祝氏认为某些古代书论“古典化”“无补于初学”等观念与此或一脉相承,或不谋而合。

前辈书家故将秘技隐藏和古典书论之令人超超玄著正是祝氏认为书学一道未能将金针度人的原因。撰写《书学》的初衷正是在他论述前人之不足中得以表明。其撰写的目的是把前人的遗著,经过筛选和亲身实践的检验后,将其认为确实可靠的部分“力求通俗化”地介绍出来,从而将金针度与人。我们从这本书朴实的文字和精美的双钩插图中就可见到祝氏的一番苦心。

二、“全身力到”—— 强调执笔与运笔的最终目的

在执笔、运笔、结构、章法、墨法等书法要素中,祝氏尤其注重前两者,且多次强调“书学一道,执笔最为重要”[13],“书学当然以执笔为基本问题,运笔之出入收缩的方法,也至重要”[14],“执笔为学书的基础”[15],而 “字的结构,本是一个很紧要的问题,但我以为不必专从结构上另下一番工夫。像张怀瓘之偃仰向背,阴阳相应,鳞爪参差……蒋善和之左垂右缩,上仰下覆……结果必失之呆板”[16]。由此可见,祝氏反对口诀式的结构规律,认为这样会“失之呆板”,提倡“吾人多临古碑,于无意中自得古人结构之法”[17]。更值得一提的是,祝氏在一定程度上否决了许多学书者十分看重的“笔性”。他认为:

笔性好的,不过是带有鲜秀的气,不善用之,反容易走入直滑稚弱之一途。即使笔性极钝,一解执笔,则自能全身力到,不论作何种书,皆能逆入平出,再加研究其转折停顿收缩之法,以多临碑,则筋骨备具,血肉丰满,自无困弱枯燥之弊,又何患于笔性之拙呢?[18]

上文提到祝氏幼年被“笔性”不佳所误,放弃学书十余年。这一见解正是其柳暗花明又一村后所提出的良言。他虽不否认“笔性”的重要性,但过分夸大其作用,则只是疏于临池者为自己的懒惰所找的借口。甚至“笔性”不好,也是一项优势,可免“走入直滑稚弱一途”,只要执笔正确,加上勤奋刻苦,自有所成。

康有为讲:“始知向不能书,皆由不解执笔。”[19]论述执笔的文字占据了中国古代书论的巨大篇幅,其重要性不言自明。由于重视,祝氏对于执笔有着独到的要求,他在《书学格言•执笔》中讲:

执笔主浅而坚,实指虚掌竖掌。肘挺向前,则腕开而得横势。再参以仲瞿之法,使管向左迤后稍偃,笔锋向上右,即笔贵绕左,若指鼻准,以取逆势。执笔宜近下,力乃沈劲。腕肘虚悬,取钱鲁斯之指腕皆不动,以肘来去。两足著地,挺胸端坐,左肘用力据案,作翼如之势,使气势匀称。虽点画若丝发,皆须全身力到。[20]

这段文字将执笔与运笔都做了较为精详的论述。再结合《书学》中执笔一章,可知,他对执笔之指、掌、腕、肘、左肘、胸背腰、两足皆做了具体要求。

祝氏对于执笔的这些要求,并非空想而来。首先,他大量借鉴了包世臣、康有为对于执笔的论述,又参照王仲瞿、钱鲁斯等人的执笔方法。并且,祝氏借鉴前人不是囫囵吞枣式的迷信,而是经过实践检验的、批评式的接受,正如他起初对于包、康的理论并不十分相信,是在做了大量的实践之后,才渐渐有些明白,渐渐也由怀疑而转至笃信。即便如此,他对于包氏的“管随指转”一说,始终是持批判态度的。

再者,祝氏的一系列执笔动作都是为其运笔服务的,看其对于运笔的要求可知:

第一,强调“指腕皆不动,以肘来去”的运笔动作。这一运笔动作需要相应的执笔姿势配合,笔者经亲身实践知,“掌竖、提肘并横于胸前”,可在一定程度上“锁定”指与腕,避免运指、腕带来的力怯。

第二,强调逆入平出、中锋涩行的运笔过程。而这一运笔过程对起笔、行笔、收笔及执笔都有相应的要求。首先,“依横直之势由画之近中起画,收亦收到近中处”[21],这是对起、收笔的要求。其次,要强调笔画行进中的停顿,“不论作方笔,作圆笔,一点一画至少都要有三次的转折”[22]。再者,就执笔要求来谈,五指齐力(五指力量相当)目的是使笔管垂直于纸面,不使管斜,便于运用中锋。而另一种为祝氏所接受的姿势则是笔管稍后偃左斜,笔锋略指向东北。因为这样行笔,笔尖始终处于笔画的前端控制着笔画行进方向,更加便于取逆势。

第三,强调全身力到的运笔效果。这也是祝氏如此执笔、运笔所要达到的内在要求和最终目标。“全身力到”一词用于论书最先出现在包世臣的《艺舟双楫》中:“余既心仪遒丽之旨,知点画细如丝发,皆须全身力到。”[23]而祝氏尤其重视这一点,他担心别人对“全身力到”有所误解,多次写专文解释:“所谓‘全身力到’并不是像大力士举重一样,把所有的力都拿出来。在书法上不过是做到全身总动员,拿全副精神去写字,以使‘笔力惊绝’‘力透纸背’。”[24]可见,毛笔是软的,不能使多大的力,书写者要做的只是充分调动笔毛的积极性,将这一“巧力”发挥到极致。达到这一目标的要求甚多,主要包括“脚要着地,要用力,然后全身之力才出”[25];“要提肘悬腕,不可放在案上,也是要用全身力的缘故”[26]。另外还有,“坐要端正,直腰挺胸,但胸部勿贴于案”[27],这一标准的坐姿,能使精神奋起,做到目到、手到、心到(全身力到)。可见,祝氏从执笔到运笔,再到想要表现的书写效果,是一个由此及彼、环环相扣的过程。

三、从六朝碑到行草——学书的一种科学顺序

祝嘉 楷书 临霍扬碑轴 祝 嘉书学院藏

“人们学书,每欲问其笔性之所近,我亦不大赞成;因为既未曾用过功夫,则当然不能和那一种碑相近,必要从头顺序做起。”[28]祝氏反对初学者根据所谓“笔性之所近”来选择合适的碑帖。细想来,颇有道理,因为初学者没有一定的审美素养与辨别能力。而大众几乎都是喜欢妍美的作品,正所谓“爱妍而薄质,人之情也”[29],但没有相当的控笔能力,从妍美一路的作品入手将举步维艰。与大部分书家所提倡的从唐楷入门不同,祝氏坚持从六朝碑入手。“本书为初学计,主张专学六朝书,而且目可勿看唐以后书——尤忌见苏东坡、米元章、赵子昂、董香光等之书。”[30]六朝碑笔力雄强,适合初学,而其中列举的几位不可学者——苏、米、赵、董,正是妍美的帖学家代表,祝氏反对初学从此入手,以免习染“剽佼靡弱之病”。

对于学书的顺序,祝氏所讲远不止这些,在先学六朝碑的大前提下,又有一套系统的要求。具体可概括为三点。

第一,要求先方后圆的笔法顺序。他说:“据康长素的主张,学书要从方笔入手,此是很有理由的。”[31]其实,《广艺舟双楫》中是说:“学书行草宜从何始?宜从方笔始。”[32]祝氏将其用来指导初学者临碑,却也十分合理,他解释道:“因为初学书的人,苦于不知用力,圆笔用提,很容易马虎过去,方笔用顿,非用力不能成画。”[33]这是他一贯坚持的观点,直到后来在《书学论集》中也还对此反复强调。的确,方笔要求起收明显,毛笔空中取势,垂直下顿,铺开笔毫即可行笔,给人一种刚强、坚劲的感觉,技术动作也稍微简单一些,适合初学者练习笔力。圆笔给人一种含蓄、优雅的美感,同时用笔动作也稍显模糊,逆锋的动作如果不到位,写出的线条即为败笔,在临帖时,没有经验的初学者照葫芦画瓢,很容易马虎过去。所以 “先习方笔,使知用力顿挫为基础,而后无靡弱之病,无论临何碑都能成功”[34]。

第二,要求先平正再变化的结体顺序。祝氏虽然反对学习法度森严的唐楷,但不是要求初学者一开始就学习结构动荡、姿态奇异的北碑,依然要求从平正一类碑刻入手。他尤其推荐初学者临习张猛龙碑额,认为它“众美皆备”。可能是由于《张猛龙》碑额“魏鲁郡太守张府君清颂之碑”12字笔画清晰、方起方收、结构平稳,正符合祝氏的要求。值得一提的是,此时的祝嘉也正在力学《张猛龙碑》来解决“字的枯干和结构的松疏”问题[35],上述正是其实践过后的经验之谈,更能使人信服。祝氏继而推荐初学者临习《龙门二十品》,但介绍到《慈香造像》时却说:“慈香造像,康氏谓为‘章法之绝轨’,但初学宜从平正入手,亦非所宜!”[36]可见,《慈香造像》虽然章法妙,但不适合作为初学范本,就是因为其不符合平正的要求。

第三,要求从楷到草的书体顺序。正如他在《书学论集》中回忆:“此间有一位‘书家’教人写字,要从行草入手,不要学楷书,浪费时间。天下宁有这种道理?”[37]祝氏对于学书者直接从草书入手的行为是十分反对的,“惟行草字,初学者宜少习之!一则因不熟而欲快,其病常在忙;一则不知顿挫,骤学行笔如飞,其病常在滑”[38]。祝氏将初学者不可多学行草书的原因解释为易生两病,一则“忙”,一则“滑”。值得注意的是,此二者并不是行草书本身具有的弊病,而是初学者主观原因所致。与正书相比而言,行草书(尤其是草书)是具有很强速度感的书体,这对作书者的控笔能力和经验要求更高,而初学书者徒画其形,不知曲折停顿之处,不得气息调换之法,才会导致忙乱、直滑之弊。如果将行草书归入“帖”的范畴,需要说明的是,祝氏并不是排斥“帖”,他所认为的“帖不可学”仅限于初学阶段,即“学碑有成,而后学帖,帖虽失真,而笔意可推矣”[39]。虽然“帖”(应专指《淳化阁帖》一类的刻帖)屡经翻刻,早已失真,但是相较于六朝碑版,其笔意还是更加明晰的。这一看法是十分客观的。相比于行草书,祝氏更加鼓励初学者临习篆隶,“所以此二者(《龙门二十品》与《张猛龙碑》),尤当习至极熟,此后还要多习篆隶,因为篆隶为诸碑之源,但亦可于习各碑时兼习之,因为六朝碑时多隶意”[40]。可见,初学者通过学习北碑,有了一定的基础之后,再去学帖,以增强笔意。同时其注重学书的追源溯流,看重对篆隶的学习。

四、博而精深—— 祝氏对“专”的独特理解

博与专这对看似矛盾的概念,在书法学习中可初步解释为遍临百家与专学一家。前者几乎是每一位成功书家的必经之路。后者可能由于冠以“专”“一”二字,使许多眼界狭窄的书学迷途者也将之奉为圣经。传王羲之《题卫夫人笔阵图后》说:

予少学卫夫人书,将谓大能,及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书,又之许下,见锺繇、梁鹄书,又之洛下……始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,仍于众碑学习焉。[41]

可见书圣王羲之的成功与其认识到专学本师的不足从而博学各家的过程是分不开的。祝氏也深谙此理,提出“凡碑帖宜多临,不宜专学一家”[42],但他并不是否定在一家上多下功夫,而是对“专”有独到的理解。

首先,我认为,祝氏所理解并赞扬的“专”,是深入钻研与学习,而绝非一般意义上的“专学一家”。祝氏批评了学何绍基而故战其手、学赵㧑叔专以偏锋出之、学康有为则专学其掠磔两笔之翘起等现象,认为“无论学何体书,但得其皮毛,愈似愈俗”[43]!这正是强调深入钻研的另一种说法。那么祝氏认为何种程度才算深入学习呢?从可考之量上论,就是“习至极熟”——闭目凝神可将碑中之字放至极大或缩至极小。这需要配合其独特的“背临”法,其强调临书时不能看一笔写一笔,甚至不赞成看一字写一字,觉得这样会导致“气不贯”。他认为最好的临帖方法是“写前熟玩,写时不看,写后再比较玩之”,这样久而久之自然极熟。从形而上的角度来看,就是要得其精神,得何绍基之笔力、赵㧑叔之婉丽与康有为之气魄。至此,我们才能认识祝氏所论之“博”。

他强调要博学诸碑帖,并认为此能“医病”。他讲每学一碑一帖都易得一种病,如专学习《龙门二十品》,结构容易呆板而缺乏疏荡的韵致,专学《石门铭》,结构容易散漫,而多习各碑则能去其弊而得其长。学古只是方法与手段,取各家之所长为我所用从而自成一家才是目的,但要得各碑之长而非其弊病,必须建立在祝氏理解的“专”之上——对所学的每一碑帖都要深入研习而非浅尝辄止。

五、“从根本上用功”——取法乎上的一种解读

严羽在《沧浪诗话》中讲:“学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣。”[44]此语于书法学习同样适用。那么,“取法乎上”的“上”到底是指时间维度的历史久远,还是实践层面的技艺高超,都很难有一个定论,而且在多数时候,技艺是否精湛、高超,是难以做出客观评判的主观界定。祝氏的见解于烦冗的书法取法问题中为初学者辟出了一条光明大道。

祝氏在批评学书者学近现代书家时,揭示出了人们“易邀时誉”的心理动机:“近代及现代书家,以声名显赫之故,人多争学之,于短期间内,可似其面貌;有识者少,易邀时誉。”[45]由于近现代书家的书法风格特征明显,所以易学其面貌,如李瑞清用笔之战其手、吴昌硕结体之斜其肩,学书走这种“捷径”,最后只能“为广告书壁”,难有大成,学书者对这一现象应该刻意避免而不能趋之若鹜。由此可见,不学近现代人书(勿专攻于此),为祝氏“取法乎上”的要义之一。

又,上文第三部分讲到,祝氏建议初学书者专学六朝碑,勿看唐以后书(包括唐代之书),并在《书学•自序》中详细讲述了原因。归纳如下:其一,自咸丰同治时期碑学理论萌芽(或许更早,此处据祝氏说)到今日(撰写《书学》之时),碑学已经有了成熟的理论基础,这是所有学书者不能规避的;其二,六朝碑有茂密雄强之长,唐以后之书有凋疏靡弱之短(站在碑学的审美立场),需学长避短;其三,唐以后书,也是学六朝(及之前)的,如再去学唐,就是取法乎中,每况愈下了。前二者从理论和实践的角度分析了宜学六朝的原因,而第三点则说明,取法乎上就是要学六朝碑,即学唐及唐以前人之所学。其后又讲:“近代郑板桥、何子贞、赵撝叔、康长素诸名家,以声名显赫之故,人每喜仿之,而未能从根本上用功,专学皮毛,这就是不揣其本而齐其末。”[46]此处的“不揣其本而齐其末”与前述之“取法乎中,每况愈下”几乎为同一意思。可见,祝氏心中的取法乎上的第二层要义同于“从根本上用功”,其具体要求则为:学前人,不如学前人之所学。这样则“不难与古人争一席地也”[47]。

余论

在《书学》一书中,祝氏不仅将自己对书法教与学的一些基本观念和盘托出,而且对于将学书放在人生何种位置,也有独到的见解。首先,他十分肯定学书的益处,认为人在学书过程中,可以使精神得到宁静,宁静的状态利于人的思考。而“大学问都是从宁静中悟入的”[48],学书之益处不言自明。但是,又建议“不可太过”,以免陷入玩物丧志的泥淖。笔者认为,祝氏此处更深层次的意思是,书艺并非简单的写字,而是有关于人的综合学养,整日沉溺于写字而忽视人的修为是不能有大成就的。祝氏在其著作中,反复引用陆游的“功夫在诗外”来强调书外功夫的重要性,正如姜寿田所说:“书法不是唯技论的,而是由‘技’上升到艺术本体——即生命的境界。”[49]祝氏虽然以振兴书法为一生奋斗的目标,却从未以书法家自居,他对书法的认识是超越大多数同代人的。只有理解到这一点,我们才能站在更高的层面来看待上面几点,才能看见一个更加立体化的祝嘉先生。

注释:

[1][2][35]祝嘉.学书自述[N].中国书画报,1987(56):1.

[3]叶叙玄.祝嘉年表[J].中华书画家,2015(1):62—77.据叶氏所载:1933年秋,祝嘉经友人介绍至南京谋生。1937年11月30日,先生离开南京到武昌。

[4][9][13][14][15][18][28][30][42][48]祝嘉.书学•自序[M].南京:南京正中书局,1947:1,2,4,4,5,6,8,6,10,10.

[5]冯梦龙评纂[G]//庄葳,郭群,一校点.太平广记钞:卷四十八·书.郑州:中州书画出版社,1983:1187.

[6][7][10][23]包世臣.艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:679,679,655,641.

[8]祝嘉.书学史•自序[M].成都:成都古籍书店,1984:1.

[11][19][32] 康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:832,838,849.

[12]米芾.海岳名言[M]//韩雅慧,点校.宝章待访录•外五种.杭州:浙江人民美术出版社,2018:107.

[16][17][21][22][25][26][27][31][33][34][36][38][40][43][45][46]祝嘉.书学[M].南京:南京正中书局,1947:17,17,6,5,3,3,2,19,18,18,19,23,23,9,32,24.

[20][39][47]祝嘉.书学格言[M].成都:成都古籍书店,1987:13,22,“自序”.

[24]祝嘉.书法罪言[M].香港:中华文化出版社,1995:38.

[29]虞龢.论书表[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:50.

[37]祝嘉.书学论集[M].南京:金陵书画社,1982:372.

[41]王羲之.题卫夫人笔阵图后[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:27.

[44]严羽,著;郭绍虞,校释.沧浪诗话校释[M].北京:人民文学出版社,1983:1.

[49]姜寿田.书法随感[J].大学书法,2020(5):110—111.