和风细雨育禾稼 一代宗师泽后学

——缅怀恩师于安澜先生

⊙ 祝仲铨

恩师于安澜先生离开我们22年了。二十多年来,他和蔼、慈祥的笑貌常常在眼前闪现,他循循善诱、不倦教诲的话语时时在耳边响起。他一生为弘扬中华传统文化不懈努力的精神一直在激励着我;他淡薄名利、安贫乐道、朴实无华、谦恭低调的人生态度与操守和做人、做事、做学问的行为风范极大地影响着我。从小学开蒙到进入社会,教导我的老师百余位,其中,于先生是我最为亲近的老师,虽然在汉语言文学专业4年的学习时间里,于先生没有给我们年级上过一次课,甚至连一次讲座或辅导也不曾有过。但是,我几乎从入学开始,就不断受到于先生的教诲。而且,他对我的教导长达三十多个年头。

踏入大学校门之后,我便去拜见了于先生,向他表示崇敬之情和求学之意。于先生很高兴地表示:“欢迎常来。”

那时候,开封北土街南头路东,有一排门进很浅的临街房,除一间刻字店外,其余全是古董铺。小摊上、简易的货架上,摆着各式杂项小件,多为书房、闺房用品和条几、博古架上的摆件。我花了一两元钱,买了一方貔貅纽的寿山石印,磨掉了印面上原刻的文字后,兴高采烈地去见于先生,想请他给我刻一方姓名印。

于先生拿过印,看了看,微笑的脸立刻变得严肃起来。他指着印石一侧尚有的文字,问:“你知道这个人是谁吗?”我支支吾吾地说:“不知道。”于先生说:“小松,就是西泠八家中著名的黄易,这方印就是他刻的。你胆子好大,居然把黄易的印磨了。”我有些害怕,不敢吱声。于先生说:“我们可以从一些印谱中看到黄易的作品,但印谱中有一些印拓得不十分完美。有机会看到原印,可以直接地、清晰地看到他的刀法以及藏在原印中更多、更细微的艺术手段。可惜,他的印存世不多了。现在,你把黄易的印磨了(文字),让我来刻,我哪敢这么做啊!”于先生的话,显现出十分的遗憾和不安。末了,于先生语重心长地教导我说:“黄易是篆刻大家,你得到了他刻的印却没有珍惜,说明你不了解黄易和他的作品。你不妨找来一些资料,学习一下。之后,你会为你的磨印感到后悔的。你记住,不论是黄易刻的印还是朋友刻的印,都不能随便磨掉。刻印的人付出了心血,我们得尊重人家的劳动。”

祝仲铨印与黄小松边款

这是我认识于先生以来,第一次受到的批评。短短的几句话,虽不很严厉,却让我铭记至今。于先生还把告诫我的话,讲给师兄王启贤和师弟王海,让他们也引以为戒。

之前,我在北书店街路西的新华书店古旧书门市部,买到一册旧版的《汉碑范》和新版线装毛边纸的《吴昌硕印谱》,很高兴地拿给于先生看。于先生说,《汉碑范》当然不错。不过,你正在学篆刻,不如先多读印谱、临秦汉玺印,练写小篆。可临《说文》上的小篆、王福庵的《说文部首》和一些篆书碑帖。于先生还拿出他珍藏的《士一居印存》,让我学习张樾丞先生(1883—1961,篆刻家)精美的印作。

我学篆刻缺乏灵性,虽然给朋友们刻了不少书画印和闲章,但都一直得不到于先生好评。他喜欢工整、细致的元朱文、铁筯篆,尤喜王福庵和今人陈巨来(安持)、方介堪、茅大容等人的作品。后来我在读了几遍明清印谱和西泠八家个人印谱(如《赵之谦印谱》),试着摹刻一些浙派、皖派作品之后,自以为大有长进,便拿着新刻的“鲁枢元藏书”“单卫东藏书”和“×××藏金石书画”“周到藏金石文字”给于先生看,想听他说几句“有进步”之类的话。不料,于先生细细看了一遍,竟放在一边,不予置评,却给我讲起了王福庵。他又让我读王福庵印谱,临王福庵的印,希望我有更大的进步。终于有一天,我把给北京电影制片厂导演谢添先生刻的“自得其乐”白文印给他看,他高兴了,连声说好。但他还是认真地问我,印中四个字的篆法是否都有所本。我说,都查了工具书,不会错。于先生还是再次拿起印拓,又看了一遍。在后来写给我的信中,于先生称赞这方印是我篆刻学习中里程碑式的作品。不久,我去见于先生的时候,他拿出一方印给我,说是专为我刻的。这方印的印文是“安澜篆刻弟子”6个字。我高兴极了。先生承认我是篆刻弟子,等于给我发了篆刻学习的毕业证啊!后来,我了解了一下,跟于先生学习篆刻的众弟子中,还没人得此殊荣。这时,我已经在开封地区文化局和文联工作了七八年,离开母校也都十多年了。

当代书坛善写小篆的书法家中,于先生的小篆有着自己的风格。在琳琅满目的篆书作品中,一眼便可看出他那清秀、洒脱、丰润、典雅的篆书。他的书法非常受人欢迎。许多认识于先生的人,无论学者、官员、商贾、工人、农民、市民甚至市井小贩,只要求字,他统统是有求必应,统统是认真书写,无一敷衍,而且统统是不收钱物的。

有一个游街卖菜的小贩,找到于先生,说孩子要结婚了,希望求得一幅于教授的字。于先生满口应承,如期给小贩一幅认真书写的字,没要小贩一分钱,所用宣纸也都是自己买的。

有个例外,不是求于先生的字,而是请于先生为其书法集子作序,于先生却没有满足。

那时候,于先生还在花井街住。一次,他叫我去见他,说是商议一件事。我匆匆赶到他家,见于先生正在西屋(上房)门口,伏在方凳上刻蜡版,刻的是《诗学类编》的书稿。于先生停下手里的活,从一旁的书中翻出两封信给我看。一封是外省一位有名气的教授写来的,说是一位青年书法家将已展出的作品集结成集,付梓前,想请书坛名望极高的于安澜教授写一序言。因不认识于先生,特请他说项。另一封信,是那位青年书法家写给于先生的。这位青年书法家作品展出时,京城某报曾做了宣传,用整版篇幅选刊了部分作品。我看过这版宣传,不明白这种一般般的书法怎么会值得大肆宣扬。待看了这封毛笔写的信,更是对这位青年书法家的作品没有好感。因为那封信写得实在不像样子,谁看了都会认为那毛笔字缺乏最基本的训练,或者说得再不客气些,他还不会使用毛笔。

我直率地对于先生说:“您常给我说,无论搞艺术还是做学问,都要把基础做扎实。您看这位,毛笔字的信写成这样,还要出版书法作品集。我建议,不给这个人作序,否则就会误导更多的青年人,助长书坛不正之风。”于先生说:“你看,他还托了一位朋友相求,也不能驳了朋友的情面啊!我就是找你来,想一个两全之法。”

于先生慈善、随和、宽容,又一向关爱、扶持青年人,听他这么一说,我想,于先生可能抗不住友人情面,这回怕是要妥协了。孰料,于先生转身回屋拿出几页纸给我看——那是他写的几句关于书法的诗和“未能如命、表示歉意”的回信。于先生坚持原则、把守底线的为人处世准则,令我感动。

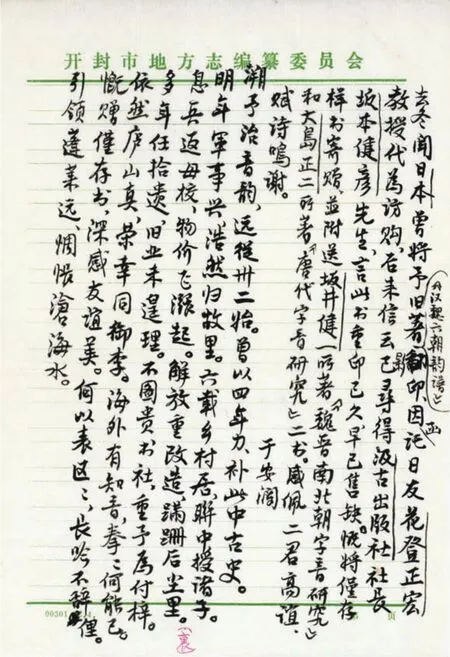

于安澜 行书 感谢日本友人赋诗手稿(致祝仲铨札附件)

一次全省书法大赛之后,固始的雷云霆先生和新乡的李先生来开封拜会于先生。于先生叫家里人准备几个菜款待,命我作陪。雷先生写得一手小楷,李先生善长魏碑,但是在这次大赛中却都与奖项无缘,二人都显得有些沮丧,好像连说话都提不起精神来。于先生说:“他们(大赛组委会)来信,叫我写书法作品,我就写了寄去,不问结果。我是只讲耕耘,不问收获啊!”说完哈哈一笑,频频敬酒。于先生勉励他们继续努力,创作出更好的作品。他说:“两位的作品我看了,我觉得很不错。这次无缘红榜,下次再来。两位在小楷、魏碑方面都有扎实的功底,这是难得的雄厚资本。现在有一种不好的风气,有一些年轻人,书法功底不深,甚至笔墨还没有掌握,就大着胆子去写草书,还居然被一些人赞赏,被评了奖。这种风气,对青年人的书法学习很不利。所以我相信,这种风气不会持续太久。我主张书法比赛无论参赛者所书何体,属何风格,都要同时附一件楷书作品。我当然不是把楷书作为书法的唯一基础,但至少从其楷书作品能够看出他运笔用墨的基本功来。”

于先生一番劝勉的话,说得雷先生、李先生振奋起来,连酒桌上的气氛也跟着活跃了。两位先生开封之行受到鼓舞,摩拳擦掌,表示要继续努力,创作出好的书法作品来。雷先生回到固始不久,便寄一纸横幅竖题的小楷《劝学篇》送我。我拿给于先生看,于先生说:“雷先生的楷书就是有功夫,我写不出来。”此后年余,一次和几位朋友喝茶,有位朋友说他在郑州某展览馆看到一幅楷书作品,写得太棒了,吸引好几个人在那儿拍照片。我说:“河南楷书书家不多,固始雷云霆先生是为数不多中的一位。”那位朋友一拍桌子,说:“嗨,就是他写的!”我又将此事报告给于先生,于先生很为雷先生高兴。他说:“这就是人们常说的,是金子,总是会闪光的。”我看于先生兴奋不已的状态,好像是他的作品在展厅受到了人们的赞赏。

20世纪70年代,于先生和开封市老一辈书法家武慕姚、陈玉璋、牛光甫等先生倡导成立了“书法研究会”,旨在继承弘扬书法艺术、联络并培训青年书法爱好者。于先生亲自到书法研究会讲授书法。那时候,书法研究会所在的开封市文化馆设在相国寺内,讲课时间多在晚上,年逾古稀的于先生从家步行三四十分钟去讲课,不收任何课时费用,也不接受学员的馈赠。他把讲课当作自己的责任,当作分内的事。不仅如此,为了提高书法爱好者的理论水平,于先生精选了历代书法理论20余种,汇编成册,书名定为《书学名著选》,以开封市书法研究会的名义印行。后来又编印了《书法源流表》,方便学员的学习。开封书法研究会的系列活动,引发了开封市青年学习书法的热情,一大批青年书法爱好者在这里受到书法艺术的滋养与熏陶,从此步入书坛。

于安澜 1985年夏

“文化大革命”开始,于先生受到运动的冲击,被打入“反动学术权威”队伍,接受改造。一天,我和于先生在学校东西工字楼间的路上相遇。于先生戴一顶草帽,拉着一辆架子车。我急忙上前招呼他,他却低着头,打手势不要我靠近。看着年近古稀的于先生以瘦弱的身躯拖着半车砖土,我一阵心酸。于先生左右看了一下,压低声音对我说:“你要的字,我昨天写好了。哪天晚上得空,你来家拿。”说完,拉着车,匆匆离去。

于先生送我不少墨宝,但是像这样身处逆境仍不忘为我挥毫的,还没有过。我觉得,这并非“受人之托,忠人之事”之类的“有求必应”的践诺之举,而是先生临危不惊、淡定坦然的人生态度。

于先生常说,要想写一手好字,只要坚持临帖摹碑就能如愿。但要想成为一个名副其实的书法家,就不是很容易了。于先生有一枚自刻的朱文方印,常用于落款处押角,印文是“金石刻画臣能为”,颇能从一个侧面反映出于先生博大、宽广的艺术爱好和素养。

书法之外,于先生的篆刻也有很深的造诣。他的印作很受同好喜爱,周围不乏一些追随他学习篆刻的学生。精湛的篆书是他治印的优越基础,熟读秦玺汉印和明清浙皖各流派印谱,欣赏借鉴近人篆刻佳作,使他在章法和刀法方面显现出独具的圆熟而平稳、工细而浑厚、古朴而典雅的风格。

绘画也是于先生的专长。他自幼喜爱绘画,曾跟表哥学画扇面,后来,又亲近诸美术大师,如齐白石、郑午昌、萧谦中、黄宾虹、胡佩衡、陶冷月等先生,得到过他们的指导。他也常和同辈美术家李剑晨、方介堪、魏紫熙等进行绘事交流,所以,他的绘画艺术超凡脱俗、别具风采。他擅画山水,兼及人物、花卉。他画赠李嘉言教授的扇子上,一幅设色山水,构图饱满,笔法简练,林木山石染色自然,尽显扎实功力和娴熟的传统技法。我看到过他中年时期的一张竖幅自画像,笔墨洗练简洁,形象生动,神态逼真,把自己坚毅、慈善、沉稳的性格栩栩如生地描绘在纸上。

20世纪70年代以后,于先生主要忙于学术研究和著述,有暇则顾及一下各方求字的应酬,疏于篆刻,而绘画几乎止笔了,唯一坚持下来的爱好,便是古典诗词的创作。

幼时接受的良好国学教育,使于先生具备一定的古诗文写作能力。课余,他常把古典诗词作品拿来与学友切磋,也时常受到老师和学友们的称赞。在大学学习时,他和班上写诗的同学参加了开封的“衡门诗社”,每月都将自己的诗词新作拿到社里,与大家交流。他的诗词作品多次被选入诗社编印的诗集中。

大学毕业后(1930年),他受聘到信阳教书。在登临信阳城楼后,于先生触景生情,发出忧国忧民的感慨:“画角荒城动客哀,百无聊赖强登台。世成蛮触多戎马,运入红羊遍劫灾。”

于先生考入燕京大学研究院国学研究所后,为有机会在如此幽雅的环境里学习深造感到高兴,很快便创作出《燕京竹枝词》30首,发表在校刊上。

20世纪七八十年代,我在期刊社做编辑时,多次收到于先生寄来的诗作,有他为春节民俗有感而发的若干竹枝词,有为国际友人赠书的感言,还有为老友入党致贺,赴洛阳、登封等地参观的感怀。

于先生对戏曲也非常喜爱。大学期间,他曾和学校其他喜好戏曲的同学发起成立业余剧团,任京剧团、豫剧团常务委员,甚至在排演豫剧时还扮演过角色。

除了欣赏、出演戏曲剧目,于先生还动笔编写戏曲剧本。20世纪70年代,于先生曾把他编写的《胭脂》剧本交给我看,给我分析剧情、人物性格和人物关系。他有些幽默地说,剧中三位官员,知县、知府、学台对案件都分别进行了调查。但是,调查时,三个人深入的程度不同,掌握的与案情攸关的实证不同,对案情的分析判断也大有不同。最后,调查研究不够深入、对案情分析不够全面的知府,在学台老师的启发下,对案情做了进一步的调查和分析,最终理清了案件,抓住了主凶,为受害者报了冤仇。

于安澜 从狮子林望黄山北海宾馆轴

我喜欢戏剧,特别喜欢京剧、昆曲和越剧。刚参加工作时,岗位在省广播电台文艺部戏曲组,后来从下放的兰考调回开封地区革委会时,岗位在地区的戏剧工作室,与戏剧有不浅的缘分。借助工作,看过不少剧种的不少剧目,有演出,也有剧本,可是从来没有像于先生这样导演一般的深刻剖析一部戏及剧中各个层面。我把这些感慨说给于先生,还说,这个剧本讲了深入调查的重要性。于先生说,学术研究也是这样。做学问,搞研究,必须对研究对象做周密的、深入的调查研究,详尽地掌握相关资料。不做调查,或调查肤浅、不深入,不掌握详尽的资料,没有对研究对象进行认真透彻的分析、比较,没有把与研究对象相关联的事物弄清楚就动笔、就发言,怎么可以做好学问,怎么可能让你的著作真正留于身后、受益后人呢!

于先生热爱生活、热爱大自然、热爱绿色的植物和花卉。张如法老师很想给于先生照张相,但于先生不想在书房里照,便选了个背景有花草的地方,站在绿植丛中,微笑着让张老师拍了下来。这幅充满生气的半身照,是他最喜欢的留影。

于先生也很喜欢养兰花。师弟王海珍存一幅于先生读报的照片。照片上,于先生坐在椅子上,聚精会神地看着报纸,右侧的桌子上,靠近他的身旁,摆放着一盆兰花。看那花型,应该是一盆春兰。兰花在桌子的边缘摆着,从构图来看,还在照片的显著位置,先生爱兰花的心境可以想见。

对“四雅”之首的琴,于先生也很喜爱。他喜欢欣赏古琴、筝等民族乐器的演奏。师弟王海弹得一手古筝,和于先生我们三人聊天时,他俩一起聊古琴、筝和笛、箫。于先生说,他喜欢欣赏琴(古琴)箫合奏的曲子,如《阳关三叠》《春江花月夜》,等等。在花井街住的时候,于先生多次请住在附近的丁承运先生(当时在河大艺术系任教,后调武汉音乐学院,为古琴项目国家级非遗传承人)、马杰先生来家“交流艺事”、弹奏古琴和筝,还让家人把院子里的邻居也请来,一起享受流传几千年的传统乐器奏出的天籁之音。(因版面所限,本文系节选)

——王明亚篆刻作品