米芾《李太师帖》递藏考

⊙ 黄浩 于有东

米芾是北宋著名的书画家、书画理论家及鉴藏家,为“宋四家”之一。其书初学周越、李邕等,后承东坡之教,始专学晋人,人谓“集古字”,终化古出新,自成一派。其书风奇崛险怪,风樯阵马,为后世之典范。米芾一生临池甚勤,尝言“一日不书,便觉思涩,想古人未尝半刻废书也”[1],因此也为后人留下了大量的作品,《李太师帖》即是其中最著名者之一。此作为墨迹纸本行书,书于北宋元祐二年(1087),纵25.8厘米,横31.3厘米,五行30字,现藏日本东京国立博物馆,与《叔晦帖》《张季明帖》合装为一卷,并称为米芾“真迹三帖”。关于此帖,目前的研究多从其用笔技法与章法布局分析等入手,鲜有论及其文本内容者,对其递藏过程记载更是模棱两可、含糊不清。本文拟从帖上的收藏印鉴着手,并结合现有史料,以期能大致廓清此帖的递藏脉络,为该艺术珍品的鉴赏提供更多的背景线索。

一、国内的递藏情况

(一)明代递藏

米芾《太师行寄王太史彦舟》一诗云:“王郎十八魁天下,招我同延贵客星。末出东晋十三帖,此第十一石蕴琼。”[2]此“贵客星”即是指驸马都尉李玮。李玮,字公炤,外戚李用和之子,尚仁宗之女兖国公主,死后追赠检校太师。元祐中,米芾经由太史王涣之的引见,得以在李太师的环天源河而建的驸马园中“阅书画尽日”,并见到了其为之心折的晋贤十四帖。《李太师帖》所言即是此次阅书画后的感受,当写于造访驸马园之后不久。此帖最早钤有的印鉴是“楚国米芾”“米斋”二印,此后未见宋元诸家著录,目前能追溯到的最早与此帖递藏相关者是明代的都穆。明汪砢玉《珊瑚网》在米元章行草四段(即《叔晦帖》《李太师帖》《张季明帖》《倒念揭谛咒》)后记载:

右米帖自都玄敬跋后为吾乡项少溪公所藏,至崇祯己巳二月归于盛念修,今年辛未季春复逸出,因得录此四段,馆刻中所不载也。[3]

都穆(1458—1525),字玄敬,为明代大臣,著名的金石家、藏书家,郡人称南濠先生。著有金石考订之作《金薤琳琅》20卷,《寓意编》一卷,载其所见书画名迹,体例仿米海岳《书史》《画史》。《寓意编》中记有“蔡、苏、黄、米真迹一卷”[4],不知此卷真迹中是否包含《李太师帖》,又因汪砢玉未记都穆跋文,不知此行草四段是否为都穆自身所藏,故未将其列入《李太师帖》递藏中的一环。

所以现今见诸记载最早藏有《李太师帖》的就是项笃寿。项笃寿(1521—1586),字子长,号少溪,为明代著名藏书家,亦兼及书画收藏,藏品宏富,筑有“万卷楼”。除此行草四段外,米元章行草《易说》、大行楷书《天马赋》等亦曾归其所有。《李太师帖》除有米芾自身的两方印之外,最早的为项元汴之印,项元汴为项笃寿胞弟,因此《李太师帖》在他们昆仲间的递藏次序比较难考。但有一点可以明确,《李太师帖》上既无同期收藏家印鉴,亦未查到相关文献记载有同期收藏家收藏,所以他们之间存有直接递藏关系的可能性比较大。

盛念修,其人不详,仅知其为汪砢玉好友,据《珊瑚网》卷五黄涪翁正书法语真迹后的汪砢玉长跋知两人多有书画交易来往,应当也是一位书画收藏家。另据《佩文斋书画谱》卷九十四可知,上文提到的项笃寿所藏米芾真迹,后均归其所有。

汪砢玉,生于万历十五年(1587),约卒于顺治三年(1646),初名国润,字源崑,号玉水、乐卿等,为晚明嘉兴地区重要的书画收藏家,其父汪继美与项元汴、李日华、董其昌等皆为好友。汪砢玉虽不像项元汴、李日华等具有精到的鉴赏眼光,但在他们的影响下,其收藏也相当宏富且多精品。所著《珊瑚网》48卷,书法、绘画题跋各24卷,体例成熟,为研究明代书画重要的文献资料。汪跋云崇祯辛未(1629)季春始获藏此米芾行草四段,可知在此时,《李太师帖》即与其他三帖合成一卷了,那么此卷系由何人何时集成?汪氏收藏后此卷是否还与米芾其他帖再合卷?而后这些帖又是何时分离,最终变成现今所见的三帖卷样的?笔者在清吴其贞《书画记》中找到了部分答案,此书卷四在米元章翰墨七则合卷后写道:

一为《东山帖》,二为《尊候帖》,三为《淡墨深秋画远山绝句》一首,四为《兴公帖》,五为《太师帖》,六为《张季明帖》,七为《倒念揭》,各自得体入妙……此卷后四则系项墨林集成,前三则乃曹秋岳先生所集也。[5]

由此可知,《珊瑚网》所记米芾行草四段,实为项元汴所集。明陈继儒《妮古录》卷二曾载“后见老米迹一帖,云:‘吾子鳌儿、洞阳、三雄’”[6],陈继儒为项元汴同时期人,其所见仅为《叔晦帖》一帖,亦可推知在项元汴之前,此四帖确实尚未集成一卷。四帖卷经曹秋岳递藏后,其另在帖前增米临右军《东山帖》《箧中帖》和《淡墨秋山诗》三帖,集合而成七帖卷。

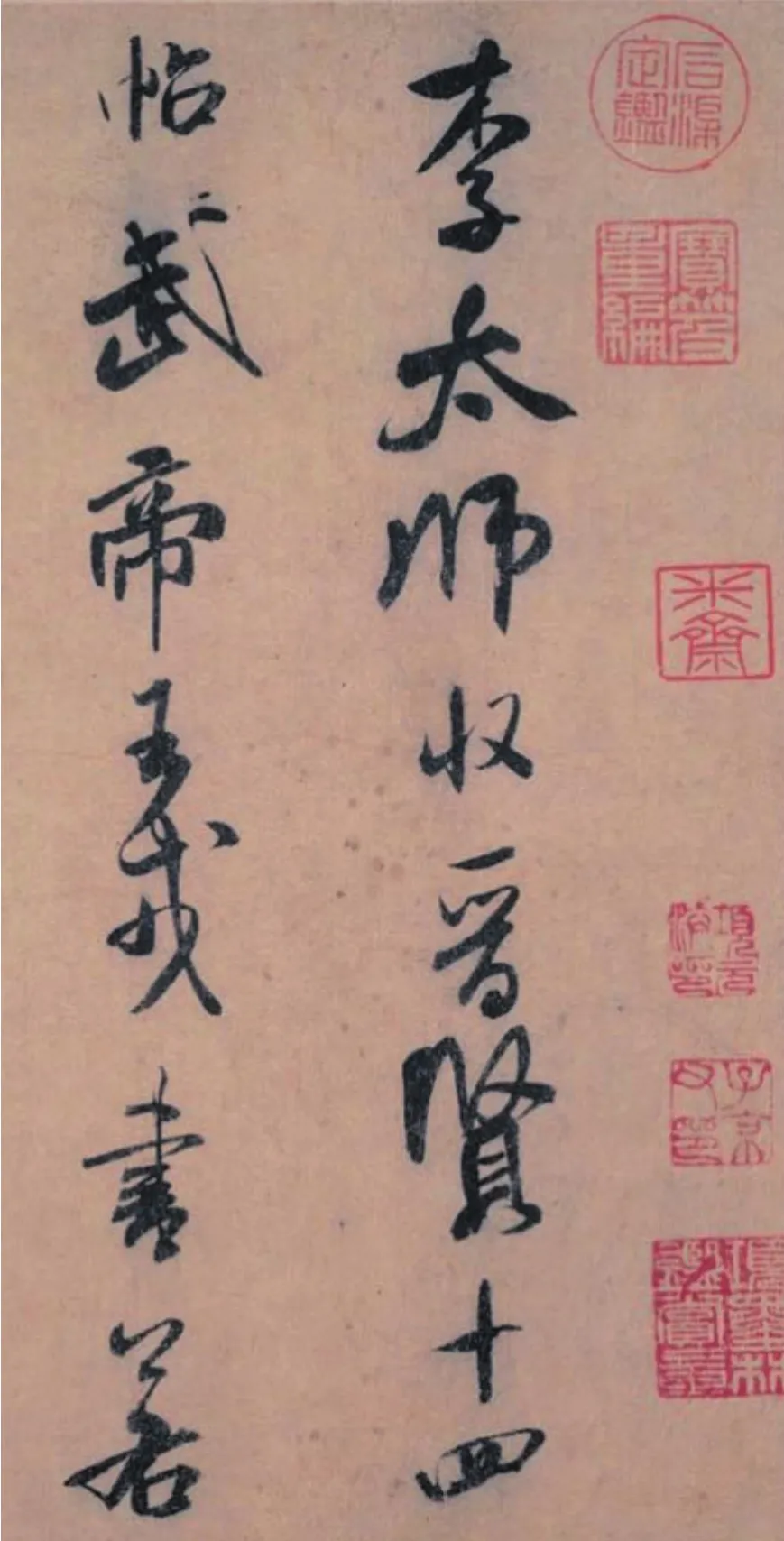

李太师帖(局部) 选自中国书店《历代名家书法经典—— 米芾》

曹溶(1613—1685年),字秋岳,一字洁躬或鉴躬,号倦圃,工诗词,为明末清初重要的收藏家。据《南画北渡》一书附录的《曹溶书画藏品辑佚目录》可知,除上述米芾七则合卷外,其还收有杨凝式《夏热帖》、张旭《古诗四帖》、蔡襄《自书诗札卷》、黄庭坚草书《廉颇蔺相如传》、小字《墓志稿》二合装一卷、米芾《虹县诗卷》和《吴江舟中诗卷》等重要藏品。汪砢玉家后期经济陷入困境,在崇祯元年(1628)汪继美去世后,其不得不出售大量珍贵藏品用以处理丧葬事宜,曹溶即有可能在此时收得汪氏原藏的米芾行草四段。

清张廷济《清仪阁题跋》载孙承泽曾将曹溶所藏的《李太师帖》等刻入《知止阁帖》,孙承泽《庚子销夏记》卷一亦云:

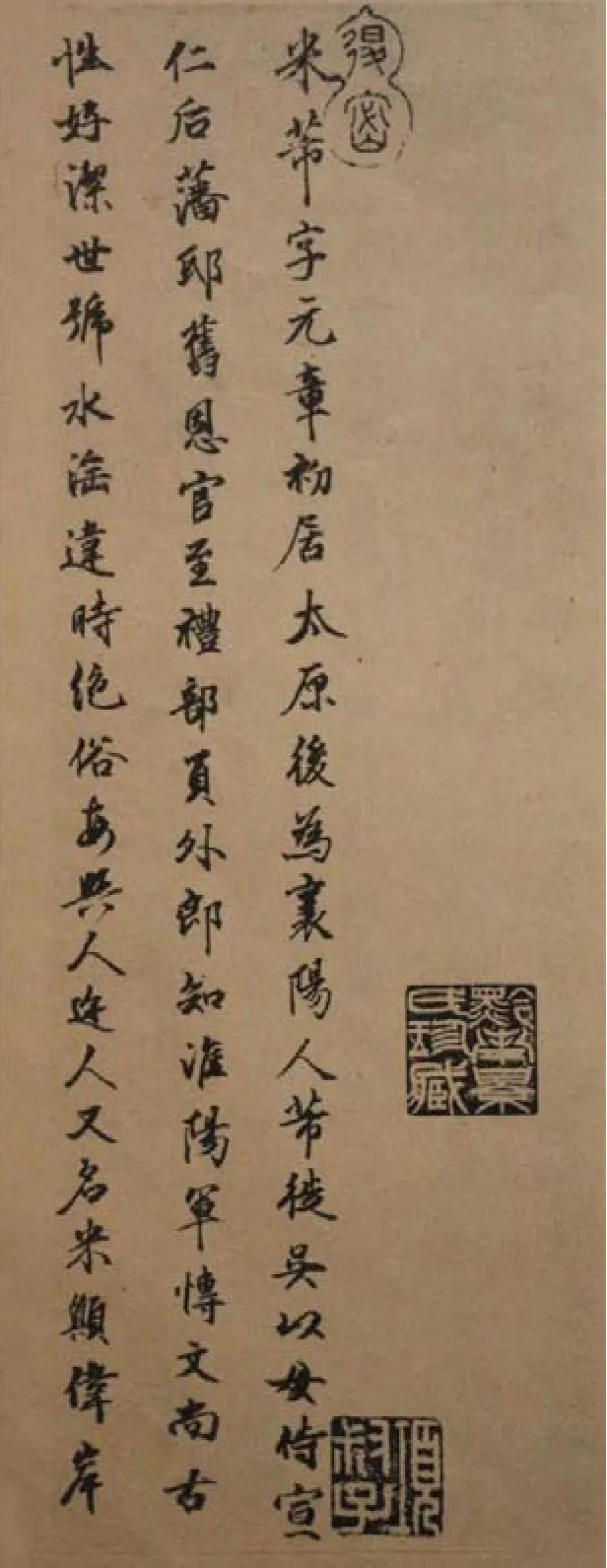

项元汴题跋(局部) 日本东京国立博物馆藏

真迹三帖内页题签 日本东京国立博物馆藏

曹嘉禾溶有山谷小字墓志稿二合装一卷,董玄宰大书四字于后,曰“山谷墨宝”,真墨宝也。嘉禾与余好尚相若,其应征入京,尽以所携卷册送予斋,如米芾卷、君谟卷及此卷,俱累累千百言,世不多见之珍也。[7]

孙氏也是明末清初的一位鉴藏大家,其言曹溶“尽以所携卷册送予斋”,此“送”字语焉不详,是否曹溶所藏米芾此卷后面即归孙氏所有了呢?其实不然,《庚子销夏记》在苏米墨迹小册后尚有另一段跋文:

年来所见米迹如朱南昌徽之长卷《魏泰酬和诗稿》、曹嘉禾溶之长卷《叔晦帖》《淡墨秋山诗稿》,超逸绝伦未多有也,余借之上石,今卷与人杳,宁无遐思?[8]

孙氏因与曹溶 “好尚相若”,故在曹溶应清廷之征入京前,借其所藏之珍品偕以入石,由镌刻名手刘雨若摹入知止阁刻帖中。

(二)清代递藏

《李太师帖》经曹溶递藏后归清初鉴藏大家梁清标所有,在《南画北渡》一书后附录的《梁清标藏品辑佚目录》中可以看到原为曹溶所藏的蔡襄《自书诗札卷》,而曹溶所收米芾的七帖合卷,此时则变成了真迹三帖。现今能见到的米临《东山帖》《箧中帖》和《淡墨秋山诗》上,亦无梁清标的印鉴,可知此七帖合卷,在传递至梁清标前已被割离。至于割离原因,我们在安岐的《墨缘汇观》中可探知一二,其在米芾四帖册(即《元日帖》《吾友帖》《中秋登海岱楼二诗帖》《两三日帖》)后载:

考此册原系九帖,曾刻于《停云馆法帖》中,国初鉴家甚夥,宋之四家墨迹南北争购,吴门有一二于书画中取利者,往往将束册分拆,希获重利,使名迹分失如此,今幸存其四,余五帖并蒋祝董三公跋尾仍在天壤,不知归于何所……[9]

米芾七帖合卷的分割,应当也是“于书画中取利者”所为。

至梁清标后,《李太师帖》的递藏次序缺乏文献记载,所以接下来的递藏脉络须根据帖上的印鉴来着手分析。现藏东京国立博物馆的《李太师帖》,仍与《叔晦帖》《张季明帖》合卷,可知此真迹三帖从项元汴集成后,至今未再分离过,这意味着从项氏始,此三帖即有着相同的递藏轨迹,故可根据其他两帖上的印鉴,一同考察《李太师帖》的递藏过程。在剔除了钤在《叔晦帖》上的“司印”半印后,三帖其余印鉴从上到下,从右到左依次统计如下(此表所据底本为上海艺苑真赏社珂罗版影印本):

真迹三帖印鉴统计表

在此须说明剔除“司印”半印的原因。此印盖在《叔晦帖》“为僚宦”三字右侧,《珊瑚网》记为“修内司钤缝印”,《墨缘汇观》记为“稽察司半印”,此印曾多次出现在古代书画名迹中,如王维的《伏生授经图》、东坡的《寒食帖》、赵昌的《写生蛱蝶图》等。据故宫博物院原院长马衡先生考证,此印当属明代,全文为“典礼纪察司印”,六字三行,为骑缝章,一半钤在书画上,另一半钤在相应的账目上以便核查,在洪武二十八年(1395)前使用。关于此印更详细的考证,可参阅赵晶先生的《“司印”新考》一文。因为此印在洪武二十八年(1395)前使用,此时《叔晦帖》尚未与《李太师帖》合卷,故不能作为《李太师帖》递藏脉络的依据。

现根据上表所列次序继续讨论。项元汴“平生真赏”印下有一朱文小印,徐邦达先生在《古书画过眼要录·晋隋唐五代宋书法》卷中释读为“张镠”,那么此“张镠”系何人呢?查史料知张镠字黄美,扬州人,吴其贞《书画记》卷五云:“黄美善于裱褙,幼为通判王公装潢书画,目力日隆,近日游艺都门,得遇大司农梁公见爱,便为佳士。”[10]据此可知张镠为技艺精湛的装裱工,又有鉴定字画的眼光,因此很得大司农梁清标的赏识。梁清标曾有《送张黄美至广陵》和《丰城道中喜广陵张黄美至》二诗,可见二人交情匪浅,梁氏家中所藏书画,亦多由张黄美装裱。此外,张黄美还在江南充当梁氏的耳目,为其广搜明内府及明旧臣散落出的珍贵字画。《书画记》中所记其为梁氏收购的就有王维《林亭对弈图》、王叔明《云林图》、刘松年《秋江挂帆图》等,顾复《平生壮观》亦有张黄美为梁氏收购赵伯驹《桃花源图》的记载,所以梁氏旧藏书画上往往会有“张镠”“邗上张镠黄美拜观”等印鉴。梁氏所藏米芾真迹三帖卷,应当也是借张镠之手所购入的,故此“张镠”印当为鉴赏印而非收藏印。

梁清标之后,此真迹三帖归鉴藏家安岐。安岐藏有大量的历代书画珍品,据《文端公年谱》清康熙五十九年(1720)中记载:“麓村安氏精鉴赏,凡檇李项氏、河南卞氏、真定梁氏所蓄古迹,均倾赀收藏。图书名绘,甲于三辅。”[11]

安岐去世后家道中落,真迹三帖入乾隆内府,并刻入《三希堂法帖》中。此卷嘉庆三年(1798)尚在内府中,内页题签处可见“宋米芾真迹三帖,嘉庆三年端阳内赏”字样,只是不知为何此卷中未见“嘉庆御览之宝”“嘉庆御赏”等鉴赏章。道光、咸丰朝时此卷递藏次序失考,亦不知何时流出内府,至同治十年(1871)时归内阁大学士景其濬所有。真迹三帖封页上有成沂题签,其文为“米芾三札真墨,贵阳景侍郎珍赏,清道人成沂题笺”。项墨林跋文后有一竖排小字落款,为“辛未夏五月扬州清道人沂观于颍川试院”。景其濬,字剑泉,贵州兴义人,咸丰二年(1852)进士,为翁同龢好友,生年不详,据翁同龢日记光绪二年(1876)三月十六日记载:“是日景剑泉物故,家有老母,可伤可伤!”[12]知其卒于公历1876年4月10日,曾官至翰林院编修、内阁学士兼礼部侍郎、陕甘学政、河南学政等。其人工书法,精鉴藏,收有元、明、清名人书画多种,今绝大部分入藏上海博物馆。成沂,江苏兴化人,生卒年不详,字子清或芷青,晚号古顽,《民国续修兴化县志》有传,云其:

先习书法于何子贞,继乃力摹晋魏篆隶,一宗邓完白。精铁笔,间作山水,深得大米意,富搜藏,得旧拓《瘗鹤铭》,因以寿鹤名其堂……[13]

成沂题“观于颍川试院”,应当即是景氏1871年5月在河南学政任上。其时景氏还费五百金购得王原祁《九日适成卷》和《竹溪渔浦松岭云岩卷》,上面均有成沂题跋诗,并云“希剑泉先生阁学大人哂政”,知其二人多有书画鉴藏来往。

景其濬之后,此三帖真迹归庆郡王收藏。关于此庆郡王的考证,确实颇费周章,因为三帖卷上除了盖有四方相同的“庆郡王宝藏书画章”外,别无多余信息,而今能见到的盖有其收藏章的书画作品则少之又少。在庆王一脉上,共有五位郡王,第一代郡王永璘(1799年封),第二代郡王绵愍(1820年袭),第三代郡王奕彩(1836年袭),第四代郡王绵悌(1842年袭),第五代郡王奕劻(1872年封)。从时间上看他们都有可能是真迹三帖的收藏者,而又以奕劻的可能性为最大。宣统三年(1911),上海出版的《泰晤士报》曾刊登过一篇《庆亲王外传》的文章,说奕劻早年甚贫乏,“以其为中国绘画山水之能手,兼擅长书法,尝为人教读,且资书画以糊口,借以略增其收入”[14]。奕劻本人精于绘画与书法,发迹之后又贪婪成性,1911年10月10日,北京的报纸曾登载奕劻私有的金银珠宝衣饰详单,估计价值在现金一亿两以上。所以无论是在鉴藏眼光上,还是财富实力上,此庆郡王的可能性都指向奕劻。然而这也仅仅只是推测,如何才能确证呢?好在笔者查得在2017年4月2日中国嘉德公司拍卖的一幅沈周《山水画卷》上,即钤有“庆郡王”的藏印,还有一方印为“淡如斋鉴赏”,而此“淡如斋”,正是庆郡王奕劻的书斋名。据此可以肯定,此庆郡王,即是奕劻。1894年,奕劻封爵为庆亲王,所以此真迹三帖,应当在1872年到1894年间为其所藏。

二、日本的递藏情况

奕劻为现今可考的最后一位收藏真迹三帖的中国人,1911年辛亥革命爆发后,大量的国宝流入日本,此三帖亦未能幸免。三帖卷为人所熟知的日本收藏者为阿部房次郎。那么阿部氏是从何时何处购入此三帖卷的呢?阿部氏藏品来源主要有二:一为清末著名的鉴藏家完颜景贤旧藏;二为博文堂原田悟郎所售。据上文可知清末三帖卷为奕劻所有,完颜景贤《三虞堂书画目》中亦未载其曾收有三帖卷,故阿部氏应当是从原田手中购得,且时间不会早于昭和四年(1929)。因为此年博文堂曾出版了珂罗版印刷的《内府旧藏米南宫三帖》,说明此时三帖卷尚在原田手中,所以博文堂在同年为阿部氏出版的《爽籁馆欣赏》第一辑中未见此真迹三帖的身影。原田则可能在1928年9月以后收得此卷,因为卷后有1929年9月内藤虎的一则跋文,称“原田君持此卷来示,留斋中几乎周岁,今当完赵,依依有别故友之想也”[15]。原田不善鉴定,所以常请内藤虎、犬养毅、长尾甲、罗振玉等人帮忙,亦常常请他们给藏品题签以增其价(真迹三帖原帖封页及内页都有罗振玉的题签,1928年出版的《南画渊源》有内藤的题签)。1934年内藤患胃癌临终前,原田还请其帮忙鉴定元人龚开的《骏骨图卷》,所以笔者推测原田持此三帖卷拜访内藤,请内藤给予鉴定应该也是刚刚购入不久。而后此卷在内藤家中收藏近一年,1929年原田因出版需要,遂将此卷取回。

阿部氏于1937年去世,6年后,其子阿部孝次郎遵其遗愿,将其毕生所藏160多件书画捐赠给大阪市立美术馆,各种珍贵的玺印,则寄赠给东京国立博物馆。至于其所藏的黄庭坚《王史二氏墓志铭稿》、赵孟《三门记》、米芾的《虹县诗》及《真迹三帖》为何藏在东京国立博物馆,则未能考证,或为其所寄赠也未可知。

余论

长尾甲先生昭和四年(1929)在此三帖卷后有段长跋,提出了一个悬而未决的问题,笔者一直困扰于心,未得其解,其跋云:

米海岳行书《叔晦帖》《李太师帖》《张季明帖》三段详录于安麓村《墨缘汇观》,云此三帖经项氏墨林收后有墨林一跋,而汪砢玉《珊瑚网》录四段,即《张季明帖》后有《倒念揭谛咒》一段,且云右米帖自都玄敬跋后,为吾乡项少溪公所藏,至崇祯己巳二月归于盛念修,今年辛未季春复逸出,因得录此四段,馆刻中所不载也。卞令之《式古堂书画汇考》亦由《珊瑚网》移载,而二书均不录墨林跋,且言都玄敬跋,不录其文,《墨缘汇观》乃言后有墨林一跋。统而考之,墨林获时旧有四段,未有跋,及再传归安氏,已亡末一段,而跋记为三帖也,卷中印记,汪氏只记“修内司”钤缝印、“楚国米芾”朱文印,其余皆为后所加,但都玄敬跋何时割去并未可考也。安氏败后入乾隆内府,遂刻于《三希堂法帖》。人或言安氏书与汪、卞二书所录不符,然要是米书而为真迹,其余小异同则何足为此卷轻重哉,在具眼者必能审之矣。[16]

诚如长尾甲先生所言,汪砢玉《珊瑚网》中竟只字未提项墨林长跋与印鉴,故其推断“墨林获时旧有四段,未有跋”,即是汪氏所见四帖本,“及再传归安氏,已亡末一段,而跋记为三帖也”(由孙承泽所刻《知止阁帖》知《倒念揭谛咒》在传至曹溶时即已亡失),即是安岐所见三帖并增项跋本。关于印鉴,其推测除“修内司”与“楚国米芾”二印外,“其余皆为后所加”。在笔者看来,此推断实难成立,项墨林自跋为三帖(今珂罗版本尚存),缘何汪砢玉能见到四帖本?汪砢玉写作《珊瑚网》时,项墨林已作古多年,如果此时的四帖本上无项墨林印,那我们现今所见的,长尾甲先生推测“为后所加”的项墨林印,当是由谁钤入的呢?料长尾甲先生亦自知推断难以成立,故言“然要是米书而为真迹,其余小异同则何足为此卷轻重哉,在具眼者必能审之矣”,笔者也盼海内“具眼且能审之”之方家教我于不惑。

注释:

[1]米芾.海岳名言[M].明刻百川学海本.

[2]米芾.宝晋英光集[M].日本钞本.

[3]倪涛.六艺之一录[M].四库全书本.

[4]姚旸.晚明江南民间艺术收藏研究[M].天津:天津古籍出版社,2017:45.

[5]吴其贞.书画记[M].清乾隆写四库全书本.

[6]陈继儒.妮古录[M].明万历间绣水沈氏刻宝颜堂秘籍本.

[7][8]孙承泽.庚子销夏记[M].清乾隆二十五至二十六年鲍廷博、郑竺刻本.

[9]安歧.墨缘汇观[M].清光绪元年刻粤雅堂丛书本.

[10]吴其贞.书画记[M].清乾隆写四库全书本.

[11]尹沧海.天津书画艺术史[J].天津:天津人民美术出版社,2017:29.

[12]史岩松.《清代人物生卒年表》补正——以《翁同龢日记》为中心[J].社会科学论坛,2017(7):104—119.

[13]李恭简,修.民国续修兴化县志[M].民国三十三年铅印本.

[14]张必忠.什刹海的王公府邸[M].北京:当代中国出版社,2007:145—146.

[15][16]见日本东京博物馆藏真迹三帖尾跋。