集束化策略对外周血造血干细胞的采集效果

余正芝,陈寅初,叶文英,张 军,吴 俊,韦中玲

(皖南医学院第一附属医院 弋矶山医院 血液内科,安徽 芜湖 241001)

外周血造血干细胞移植(peripheral blood stem cell transplantation,PBSCT)是治疗多种恶性血液病的重要方法[1]。移植成功的前提在于采集到足够数量、具有细胞活力的外周血造血干细胞(peripheral blood hematopoietic stem cells,PBHSC)。目前影响采集效果的相关因素回顾性研究较多[2-3],但尚未有将一系列有循证依据的措施集合起来用于临床,观察采集效果和采集次数的研究。集束化策略是将一系列有循证基础的能够提高采集效果的观察措施集合在一起形成方案[4],应用到动员采集的全过程,目的是观察能否提高PBHSC采集效果,降低采集并发症。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取弋矶山医院2013年1月~2020年6月行PBHSC动员采集者89例。纳入标准:均符合PBHSC采集适应证,意识清楚,沟通能力正常,患者及家属签署知情同意书;排除标准:自行放弃再动员采集者,1例因采集一次失败后拒绝继续二次采集。2013年1月~2018年1月33例为常规组,2018年2月~2020年6月55例为观察组。观察组中男34例,女21例,自体采集者18例,健康供者37例。常规组中男21例,女12例,自体采集者12例,健康供者21例;使用血细胞分离机(COM.TEC,德国Fresenius KabiAG)的PBHSC采集程序单采;抗凝剂为ACD-A 液;设置参数:循环血量为患者总血容量的2.0~3.0倍,设定流速50~55 mL/min。CD34+细胞检测:细胞免疫学方法;检测仪器:三激光十色流式细胞仪(BD公司);抗体:CD34-PE、CD45-Percp(BD公司)。采集前后监测血常规、心肌酶谱、肌钙蛋白、电解质、心电图,床边备心电监护仪。

1.2 方法 常规组采用常规动员采集方法。自体采集者化疗联合重组人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)动员;健康供者采用单药G-CSF 10 μg/(kg·d)动员。自体患者大剂量化疗后第2天给予G-CSF皮下注射,每日监测血常规,当WBC>1×109/L、CD34+细胞在外周血细胞总数的占比>1%为采集时机;健康供者在G-CSF动员后第5天开始采集。采集前常规设置参数,离心转速1 500 r/min,采集过程中行并发症的预防和宣教。观察组在常规组基础上实施有循证基础的集束化策略。

1.2.1 监测血常规、选择最佳采集时机 健康供者和自体采集者动员过程中G-CSF 均予q12 h皮下注射[5],采集前2 h静脉滴注地塞米松10 mg[6]。

1.2.2 优化采集血管通路 采集时出血管路选择上肢贵要静脉、头静脉或下肢股静脉,使用管路套装一次性瘘针或股静脉置管[7];回血管路选择头静脉或桡静脉,使用一次性瘘针或18 G套管针置管。

1.2.3 采集参数设置 离心转速:自体采集者1 500~1 550 r/min,健康供者1 550~1 600 r/min[8];在白膜泵出量处理上,将管路从细胞监测器中取出,肉眼观察,当监测到粉红层手动停止白膜泵出。依据观察白膜层的变化和收集尾部的颜色变化,动态调整收集参数[9]。

1.2.4 改良葡萄糖酸钙输注方式 采集前给予口服和静脉输注葡萄糖酸钙,采集中密切观察病情变化,全程给予10%葡萄糖酸钙+5%葡萄糖溶液250 mL/h,60~100 mL/h持续泵入,预防低钙血症及枸橼酸盐中毒[10-11]。

1.3 集束化策略的具体实施 选择最佳采集时机;采集过程管路的管理和采集参数的设置;采集过程和采集后并发症的防治。

1.4 造血干细胞采集效果评价标准 根据意大利骨髓移植工作组标准评定采集结果[12-14]:CD34+细胞数≥2 × 106/kg 为采集成功;CD34+细胞数<2 × 106/kg 为采集失败。一次采集成功:一次采集达到此标准;多次采集成功:第1天采集未达到标准,多日采集CD34+细胞总数累计≥2 × 106/kg达标。

2 结果

2.1 两组采集前相关因素比较 观察组中健康供者年龄小于常规组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组中的自体采集者BMI高于常规组、PLT低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。其他详见表1、2。

表1 两组中健康供者采集前相关因素比较

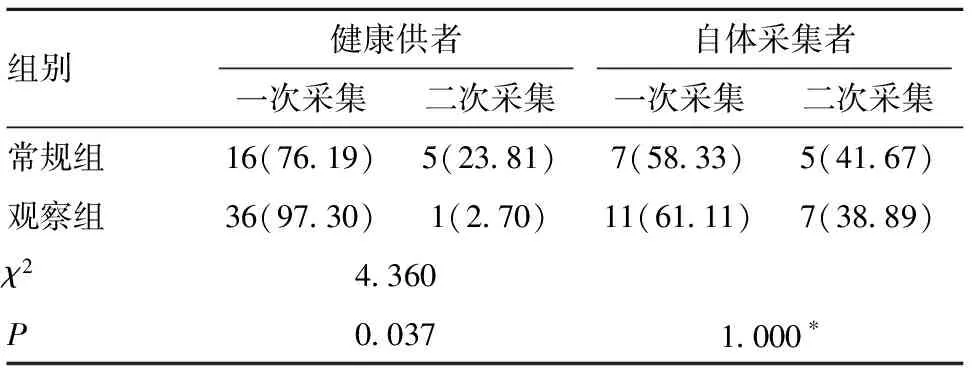

2.2 两组采集达标次数比较 入组者均在采集次数≤2次获得采集成功,成功率100%,未发生采集次数达3次及以上者。健康供者中观察组一次采集成功率高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05);而自体采集者中两组一次采集成功率差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组中健康供者采集达标次数比较[n(%)]

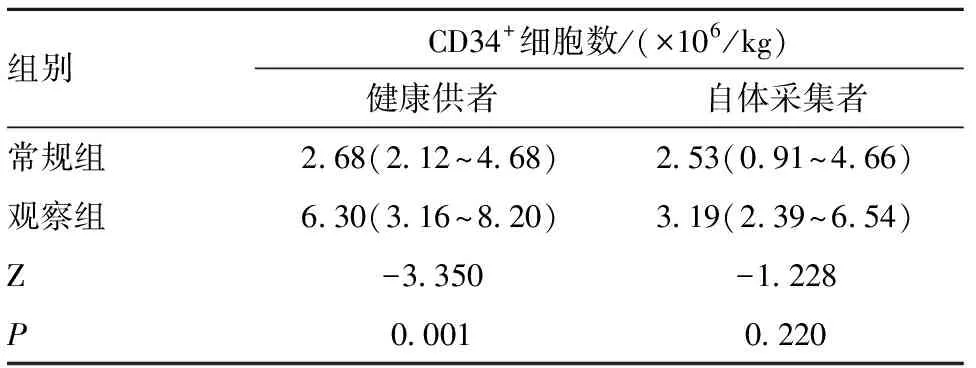

2.3 两组采集后CD34+细胞数比较 观察组健康供者CD34+细胞数高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05);而两组自体采集者CD34+细胞数差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组采集后CD34+ 细胞数比较

2.4 采集并发症发生率比较 入组采集者发生并发症者经处理后均好转。观察组发生率(5.45%)低于常规组(45.45%),差异有统计学意义(χ2=20.282,P=0.000)。见表5。

表5 两组采集并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

集束化策略是在循证的基础上集合一系列方案应用于全过程。本研究在观察组中采用上述集束化策略:观察组采集前2 h输注地塞米松,是为了将骨髓中的干细胞释放到外周血中,结果表2观察组中自体患者组采集前WBC计数高于常规组,在一定程度上可以提高采集效果[15]。固定时间注射GCS-F是因为CD34+细胞比例在注射rhG-CSF1h 开始升高,4 h 达到最高峰,即为最佳采集时机。健康供者中观察组年龄较常规组小,但相关研究表明采集成功率并不受年龄差异的影响[16],观察组一次采集达标次数高于常规组,说明集束化策略的应用可提高一次采集成功率,这不仅减少了对供者的身体和心理压力,也缩短了住院时间,减少了住院费用;同时,健康供者中观察组的CD34+细胞数高于常规组,采集效果较好(P<0.05)。自体供者中观察组采集一次达标次数及CD34+细胞数也高于观察组,但差异无统计学意义(P>0.05),可能与研究样本较少有关。

表2 两组中自体采集者采集前相关因素比较

精细化设置血细胞分离机的采集参数可以提高采集效果、降低并发症。自体采集时采用较低离心转速(1 500~1 550 r/min),为最大限度采集到干细胞;而健康供者采集,为降低红细胞混入量,则采用较高离心转速(1 550~1 600r/min)。对于自体患者血小板计数较低时,在白膜泵出量处理上,将管路从细胞监测器中取出,依据肉眼观察,当监测到粉红层手动停止白膜泵出[17],相比机器自动收集,减少了血小板误收,观察组中自体采集者采集前血小板计数较低,但仍然没有发生出血的并发症。

PBHSC采集技术安全性高,但是也有一些并发症的发生,如采集后血小板的减少、低钾血症、低钙血症、过敏、空气栓塞、心肌损害等[11]。采集后低血钾、低血钙表现为手足麻木,观察组在采集前后检测电解质、及时补钾和全程持续补钙,结果显示并发症的发生率低于常规组。本研究中常规组和观察组各有1例采集后心电图示I度房室传导阻滞,属于轻度心肌损害,患者休息后完全好转。

随着PBHSC采集的广泛应用,高效、低并发症的采集方案是临床所追求的,也是确保HSCT成功的关键,针对影响采集效果的众多因素和环节制定集束化采集策略,不仅提高了采集效果,而且减少了采集的并发症。