从“红大”到“抗大”

1936年是一个非凡的年份。中国工农红军经过二万五千里长征到达了陕北。日本侵略军加快了侵略中国的步伐,中华民族到了生死存亡的关键时刻:全国要求抗日的救国运动日益高涨而不可遏止。

抗日高潮即将来临,需要大批的干部去领导民族解放战争。因此,尽管内战还未停止,全国抗战还没有实现,红军还没有实现会师,中共中央就把培养干部问题提上了重要议事日程。1936年5月14日,毛泽东率东征红军回师陕北不久,就在延川县太相寺主持召开了团以上干部会议。会议决定恢复长征前创办的中国工农红军大学,并且定名为“中国抗日红军大学”(简称为“红大”)。因为当时红军尚未会合,所以它实际上是红一方面军的大学。

1936年6月1日,红大第一期在瓦窑堡正式开学。开学典礼在米粮山上一座旧庙堂门前的空地上举行。毛泽东、周恩来、张闻天亲临参加,毛泽东在会上发表了重要讲话:

我党创办抗日红军大学,是为准备迎接民族革命战争的到来。适应新情况,解决新问题,需要培训干部,提高干部。因此我们的干部需要重新学习,重新训练,以便将来出校后,能够独当一面地去工作……

第一次大革命时有一个黄埔,它的学生成为当时革命的主导力量,领导了北伐成功,但到现在它的革命任务还未完成。我们的红大就要继承着黄埔的精神,要完成黄埔未完成的任务,要在第二次大革命中也成为主导的力量,即是要争取中华民族的独立解放。

红大创立之初,专任教员只有3个人,在职干部仅14人,学校领导除毛泽东外,大多由学员兼任,林彪校长、罗瑞卿教育长同时又是学员。学员有1063人,多是参加过长征的干部。下设3个科,其中最引人注目的是第一科。第一科科长陈光,政委罗荣桓,学员均为团以上干部,共38人,平均年龄27岁,平均每人有8年战斗经验,有3处伤疤。林彪、罗瑞卿就在第一科学习,还有为人们熟知的彭雪枫、谭政、莫文骅、杨成武、陈士榘、刘亚楼、张爱萍、王平、贺晋年、谭冠三、苏振华、耿飚、黄永胜等。第二科主要训练营连干部,共225人。第三科训练班排干部和部分老战士,共800人。

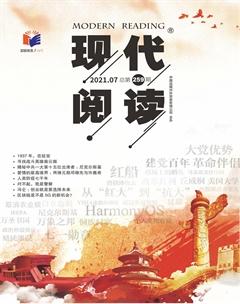

红大初设在瓦窑堡,不久迁到了保安。当时,保安只是一座贫穷的小镇,仅有几十户人家300多口人。学员们全体动手清理环境,把破石窑改造成校舍和讲堂,以石壁当黑板,以膝盖当课桌,开始了紧张的学习生活。

当时红大教员不足,就请兼职教员,毛泽东、张闻天、博古、王稼祥、徐特立、李维汉等都曾兼过课。

红大的管理、教学制度极其简单,没有成文的章程条规,但是确定了“少而精”“理论与实际联系”“理论与实际并重”“军事与政治并重”等教育原则。

1936年10月,三大主力红军甘肃会师后,三个方面军的红军大学也会合了。红四方面军红军大学高级指挥科编入了保安的红军大学,中央又决定在本钵成立了红军大学第二学校,刘伯承任校长兼政委,学员由原红军大学一部分、红二方面军红军大学、红四方面军红军大学一部分组成。这样,红大的教学员队伍得到空前发展壮大。

1936年12月12日,“西安事变”爆发,由于中国共产党坚持“停止内战、一致抗日”的立场,“国内和平”遂得以实现。抗日民族统一战线的形成和发展,迫切地需要大批干部去工作。因此,红大第一期的学生除了新编入的红二、四方面军学员外,于12月底结束了学习生活,分赴全国各地,担负起这一重大任务。

“西安事变”和平解决后,国内战争既已结束,统一战线既已形成,抗日战争开始酝酿,大量干部的需要就愈见迫切。毛泽东深知,在革命的重大历史转折关头,党和军队的任务、策略、斗争方式及其工作方法都将有所改变并复杂起来,这就需要干部重新学习并掌握党的路线、方针和政策,主动地适应这种战略转变,所以需要吸收大批新的干部,增加新的血液。

这时候,少数青年也已能进入边区,这些热血青年有的来自平津和东北沦陷区,有的来自上海,有的是来自东南亚的华侨,他们把延安看成一颗在沉沉黑夜里闪耀的北斗星。因此,“抗日红军大学”就接受了新的任务,除了培养红军干部之外,还要培养外来知识青年学生,使他们成为革命的抗日干部。

为了适应培养全国范围的抗日干部的新任务。中国抗日红军大学于1937年1月中旬改名为“中国人民抗日军事政治大学”(简称为“抗大”),并将校址迁设延安。校长林彪,副校长刘伯承,教育长罗瑞卿,政治部主任傅钟(后莫文骅),训练部长刘亚楼,校务部长杨立三。中革军委主席毛泽东兼抗大教育委员会主席。

1937年,1月21日,抗大举行开学典礼,毛泽东出席并讲话。他说:“抗大像一块磨刀石,把那些小资产阶级思想——感情冲动、粗暴浮躁、没有耐心等磨个精光,把自己变成一把雪亮的利刃,去打倒日本,去创造新社会。”

这一期的学员有1360多人,其中边区以外来的青年占1/3,还有张学良、杨虎城部队来的进步军官。学员有我军著名将领陈赓、杨得志、余秋里、胡耀邦、姬鹏飞、许世友、陈再道、洪学智等;女干部有贺子珍、康克清等;张学良将军的弟弟张学思,杨虎城将军的儿子杨拯民等也在其中。

抗大第一期极重要的一项,就是第一次把红军一、二、四方面军及西北红军的干部集中起来,互相交流十几年来的战争经验,并且在党中央领导下,开展了批判张国焘路线的斗争,从而促进了全党、全军的团结。

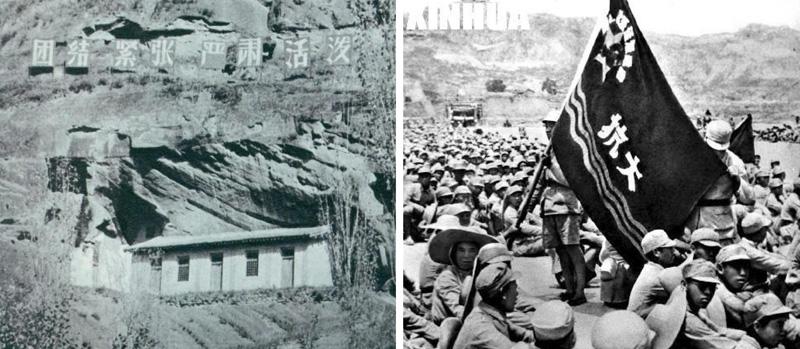

“七七”卢沟桥事变发生,抗战全面开始,这一期于8月间毕业的学员们迅速奔赴抗日民族革命战争的各个战场。

抗战开始后,国民党军队在正面战场失利,华北沦陷,京沪弃守。中国共产党所提出的持久抗战的方针,所指出的最后胜利的前途,越来越被全国人民所确信。而延安这所抗日军政大学,就成为爱国知识青年求道的目的地。此时,由于国共合作已经确定,西安通往延安的障碍大减,全国各地青年赴延安报考抗大者,日益增多。

1937年8月,抗大开始了第三期学员的培训工作。但开学以后,每月甚至每日,仍有不少新生涌来,学校便采取了随到随编队的方法。同时也有许多学生,尽管学期未满,但迫于日益发展的抗战工作的需要而调出学校。从这一期开始的这种流动性,在以后各期中,也一贯地存在着。

抗大第四期开始于1938年4月,毕业于同年8月至11月,为学校空前猛烈发展的一期。

此时,日寇已攻陷了山西全省,企图渡黄河进而窥西北;另一方面,则企图打通津浦,占领陇海、平汉两线路,配合逆长江而上之部队,进攻武汉。全国军民正在“争取中原大会战胜利”“保卫大武汉”“保卫大西北”口号之下,努力奮斗。

在这样的情况之下,各地的学生争先恐后地涌到延安,投考抗大。学员人数骤增,已非延安所能容纳,于是采取了校址分散的办法,除在延安附近设立4个大队外,并在瓦窑堡、庆阳、洛川、蟠龙,先后分设大队。

这一期教育的主要成绩,在于把大批小资产阶级知识分子,在数月的时间内,培养成为有组织性、纪律性、团结性,有“坚定的政治方向,艰苦的工作作风”的坚强抗日干部,其中的大部分加入了中国共产党。

这一期的工作经验,对于抗大此后的发展,也有非常重大的影响。抗大后来之所以在新老干部的团结,在“知识分子的工农化、工农分子的知识化”等方面,成绩表现得最好,是以这一期的经验为基础的。

为了使学校培养干部的事业与八路军、新四军以及敌后抗日根据地的斗争配合起来,抗大从第五期开始,即将校级领导机关以及一、二分校迁往华北敌后办学。这在全国抗战史上是个创举,对于坚持敌后抗战有重要的意义。

第六期,抗大又在山东成立了第一分校,在鲁豫皖边成立了第四分校,在皖东和苏北成立了第五分校,抗大不仅在陕北、晋察冀,而且在华中广大敌后根据地中,开始建立和繁荣起来。抗大校旗已经由黄河之滨飘扬到江海之滨。

(摘自华文出版社《生命线:能打胜仗的政治指挥大计》 作者:谈志兴)