从藤梯到钢梯

王新明

《山芽儿》透过彝族“悬崖村”阿土列尔村脱贫致富的故事,描绘了一幅童趣盎然、活色生香的彝族风情画卷,是第三届青铜葵花儿童小说奖“金葵花”获奖作品。

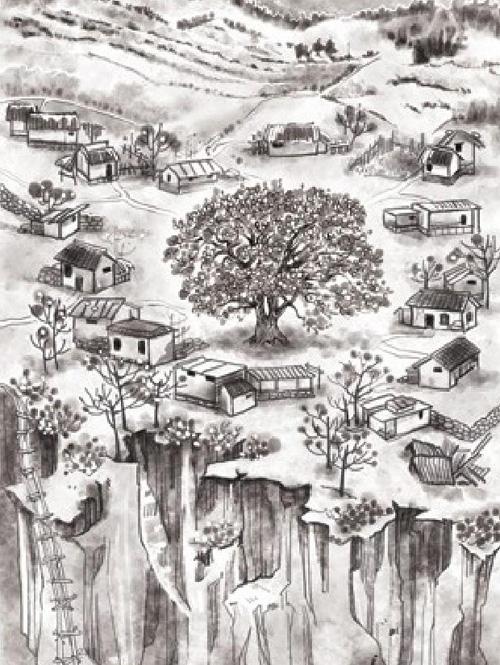

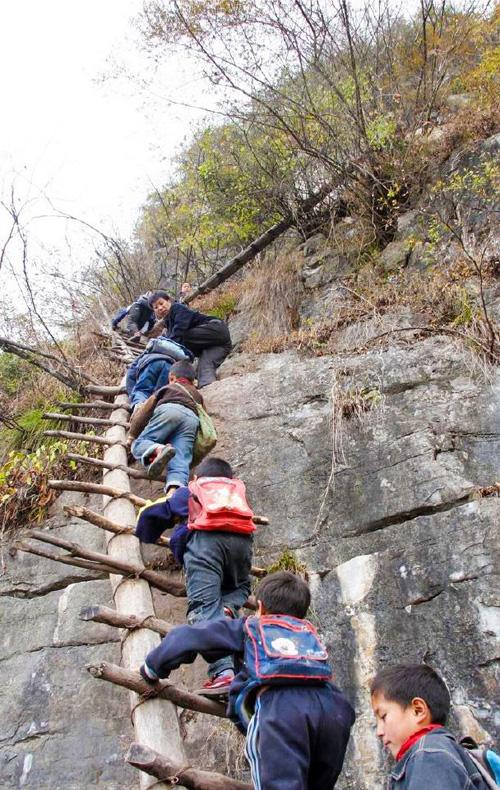

阿土列尔村是四川省凉山彝族自治州昭觉县支尔莫乡的一个自然村,因处悬崖峭壁,交通闭塞,村民出行极为不便,致使整个村子一直贫穷落后。悬崖村的村民出村進村,曾经要通过12条200多阶的藤梯爬落差800米的悬崖。自下而望,那藤梯就似悬挂于云端一般,令人望而生畏。

在“精准扶贫”“全面建成小康社会”的时代号角下,阿土村得到了外界的广泛关注。 2017年初“两会”上,四川代表团在审议会上将悬崖村的困境带到北京,引发习近平总书记关心。悬崖村在党和国家的帮助下,修建钢管天梯,取代曾经充满安全隐患的藤梯,打开从封闭到开放、从贫穷到富裕的生活之路、梦想之路。悬崖村长久以来封闭的大门,也正一点点向外界敞开。

2020年6月,悬崖村整体异地搬迁,搬下悬崖,到县城崭新的楼房定居。这是精准扶贫、全面建成小康社会汇报总结的圆满时刻,也是新生活开始的起点。作品至此完结,但悬崖村的孩子们,他们的幸福成长,他们的未来生活,却仍旧在作品外,继续延续。

山上布谷,

春来夏去,

路旁青草,

死而复生。

——彝族谚语

依呷正给大白鹅刷洗翅膀呢,院子外头来了几位年过花甲的老阿爹。

“阿土村的老毕摩(彝族传统宗教中的祭司),还活着哪?”原以为他们是外乡人,可是,一张嘴,满口乡音。

“活得好好的!昨天还在老龙树下训哭了两个光腚娃娃呢!”依呷自告奋勇在前头带路,“是找老毕摩不是?是的话,我领你们去。老毕摩的旧屋住不成人了,外头下大雨,他的屋子就下小雨,他被几个后生接去家里住了。大伙正琢磨是不是在老龙树旁边给老毕摩盖座新屋。要是远喽,老毕摩跟老龙树说话呀,不方便。”

“呵,这老家伙老了老了,还摆起谱来了。不能自己往老龙树那儿溜达?你们这些孙孙孝顺是好事,但也不能惯着他生出一身臭毛病。娃娃,你领道,先去看看老龙树。”

“十年没见啦……”

“我走时60岁,现在70岁喽。”

“小时候在老龙树下撒尿和泥,没少挨揍。这会儿想起那些事来,我的屁股还火辣辣地疼。”

依呷忍住不笑:这是什么老阿爹哟,简直就是一伙老顽童。

到了老龙树下,原本谈笑风生的老阿爹,全都失声痛哭。

他们哭逝去的岁月,也哭白发人终归故里。

老毕摩听说几位老朋友回来了,赶忙拄着拐杖,颤颤悠悠地跑了来……

火塘上跳跃着温暖的火光,几位老人边喝苞谷酒,边哼唱当年的老歌老调,边回忆旧事。说到趣事,他们就爽朗地笑;说到伤处,他们就抱头痛哭。他们庆幸自己能活到花甲之年、古稀之年、耄耋之年,也疼惜那些夭折、早逝的儿孙。

“那年深冬,是我记忆中最寒冷的一冬喽。风跟开了刃似的,所到之处,枝断叶落,割到人的脸皮子上,生疼生疼的。村子最里头那家的媳妇被一个生不出来的娃娃折磨得死去活来。接生阿婆早就传出话了,难产,娃娃屁股朝下,拍了多少巴掌了,就是转不过来。眼瞅着那家媳妇脸色苍白,连喊叫的气力都没有了。老毕摩发话:快往山下送……”

“老家伙,那年你就是毕摩了吧?”

“嗯,是了。那年我也发慌,没见过那么冷的天,也没见过生个娃娃遭了那么多罪的媳妇。现在想想,我真后悔。要是早点把人送下山,兴许那媳妇的命就保住了,娃娃阿爸的命也……

“谁能料到呢?生娃娃多平常的事啊,咋就能要人命?想都想不到。

“把那家媳妇包在棉被里,用绳子捆在窄门板上往山下送的时候,老天爷还跟着添乱,竟然下起雪来!那雪下得大着呢,跟鹅毛似的。

“当时,是我领着几个后生下的山。人命关天的事,可开不得玩笑。大伙玩了命似的,背着门板,喊着号子往山下跑,可那腿脚就跟不是自己的似的,就是不听使唤。踩到那藤梯上啊,就往下打滑,更别说站一站,稳一稳,歇一歇。一来根本没有那些时间,生着娃呢;二来,那雪就像故意跟人作对一样,拖着你的脚呀,直往山下滚。

“上山容易,下山难,何况天黑路陡,雪大风急啊。可真是走一步,就没半条命哟,多壮的汉子也吃不消。大伙只能轮换着背那沉重的门板,磕磕碰碰,跌跌撞撞,到半山腰时,个个都鼻青脸肿的,没啥人模样了。”

老毕摩今夜高兴,有生之年与故人重逢,是何等幸事呀。他多喝了几杯,话也跟着多喽。

“我们这些汉子摔青鼻子刮花脸算个啥,大伙都怕伤着那家媳妇和她肚子里的娃。有时候,实在躲不开了,就宁可蹭破自己的皮肉,也要护着她们娘俩周全。刚下山那会儿,还能听到那家媳妇的哭声。可到了半山腰,门板上就没声了。那可真让人心焦啊。能哭,说明那人还有精神头,那要不哭了……大家不敢想啊。我就使劲问:那家媳妇哎,你咋不哭了?要是疼,就大声哭。哭给天老爷看,哭给老祖宗看。

“可是,除了听到雪落——

“扑簌簌——

“扑簌簌——

“哪儿还有哭声哟。”

那年,依呷阿爸还是一个毛头小子,本来不让他跟着去送难产的媳妇下山,但他是爬藤梯的一把好手,最后就让他在前面开路,举着马灯给大伙照个亮。

他呀,有两次险些从藤梯上滚下去,要不是老毕摩发现了,死死拽住了他,他兴许就掉下悬崖,变成一座墓碑了。那么大个伙子,连急带怕,竟尿了裤。

常说,命要攥在自己的手心里头,自己说了算。可是,有时候,那命啊,怎么就咋也攥不住哦。

眼看着就到医院了,医院的灯光都瞅得真真的了。那家媳妇的男人已经背着门板爬到最后十几磴藤梯了。

就在那时——

藤梯,断了。

镇医院的走廊,怎么那么长啊。

阿土村的男人们,跑啊,跑啊。他们高高抬着那家媳妇,紧紧拖着那家媳妇的男人。

两台手术,一前一后开始。两台手术,一前一后结束。

两个被白床单盖住全身的人,一前一后被推了出來。

那对夫妻,终没抗争过命运的磨难,才结婚一年,一个难产而死,一个坠落悬崖,双双死在了那个凄冷的雪夜。

护士抱出一个小女婴。她“哇哇”大哭,好像在喊呢:冷哇,冷哇。

那个女娃就是依呷。

回到阿土村,依呷成了让人畏惧的讨命鬼。谁见了她都躲得远远的,摇头叹气。背地里,有人主张把她扔到荒山野岭,还给老天爷。

“那像什么话!一个吃奶的娃娃,能有多大的罪过?要不是那路……”老毕摩没将话说完,但是他下了死命令,这个阿土村的后代,就养在阿土村,谁要敢给扔喽,老毕摩就要用龙头拐杖敲碎他的脑壳。

从此,依呷就成了百家娃,吃着百家饭慢慢长大。

当她咿咿呀呀学说话,跌跌撞撞学走路时,见到阿土村的女人就叫阿妈,见到阿土村的男人就叫阿爸。

“这还得了!”老毕摩在老龙树下召开了紧急会议,要给依呷选个靠谱的养父养母。

可选来选去,都不合适。不是家里娃娃多,再养不起这一个;就是家里穷,恨不能一天喝点西北风就能管饱。

“我当她阿爸吧。”一个黝黑的小伙子一直蹲在老龙树下不吭声,直到老龙树的叶子“哗啦哗啦哗啦”响了三阵,他“腾”地站起来,拨开众人,站到老毕摩面前。他就是那天吓尿裤子的伙子。

老毕摩点点头。

全村人都说,这是命中注定的

缘分。

没人交代,老毕摩啥也没说,可从那以后,阿土村的人共同保守起这个秘密,绝口不提依呷悲惨的身世。

依呷一晃就长大了,当她敢和村里的男娃掐架时,当她像个小猴子似的在藤梯上爬上爬下时,当她叉着腰数落村里年长的懒汉不下地干活时,阿爸终于松了一口气。他守着这个可怜的孤儿,既当爹又当妈已经整整十年了。接下来,他终于可以为自己考虑考虑了。他想娶房媳妇,好好过剩下的日子。

十年,能收二十茬谷,二十茬稻;要是养羊,大羊生小羊,小羊长成大羊又生小羊,得有上千只了吧?能铺满整个阿土村的河谷了吧?多得足够阿土村人放了吧?

依呷的泪花“扑簌扑簌”地从她那对大眼睛里涌出来,怎么也止不住。原来阿爸是个假阿爸!可这个假阿爸哟,怎么比真阿爸对自己还疼啊。

依呷阿爸空闲时还做漆器。彝族传统土漆干得慢,有时一年半载也出不了几件,他有耐心等,村里却有人没耐心等,便偷偷使些小伎俩,换掉传统土漆,或者用高热灯接连烤上十天半月,让漆快点干。乍一看,那烤出来的漆器和自然阴干的没啥两样,可是内行人都知道,烤出来的漆器不耐用,用上个把年头漆就裂了,名声也坏了。

这要让老毕摩知道了还得了?他还不得把那几个偷奸耍滑的后生拉到老龙树下训上个三天三夜?

做手艺讲究工夫与耐性,心思不到,屁股也就坐不住。依呷阿爸挑了几个手艺相当的人结伴做漆器,其余的请示了老毕摩后,都分派出去做别的活计了。

怀胎十月,邻家布喜阿妈一天也没闲着,一直和阿嘎绣彝绣。彝绣算是上路了,她们不但把彝族上千年的故事绣成了长卷,还正琢磨着如何把彝族的爨文绣出来,传给彝族娃娃们呢。

布喜阿妈正想着一会儿去棉地里看看棉花打籽了没有,肚子里的娃娃提前发动了。哎哟,布喜阿妈疼得直哭,连忙到老龙树下找老毕摩求救。

老毕摩二话不说,一声令下,几个小伙子站出来,找篓的找篓,抬人的抬人。

阿土村全村出动了,老老小小几十口一起护送布喜阿妈下山生娃!

17道钢梯,犹如铁爪死死抠住悬崖,成为阿土村有史以来最通畅的路。

布喜阿妈从一个肩头传到另一个肩头,从一双手上传到另一双手上。阿土村的人都憋着一口气呢。跟谁?天老爷!这回一定要好好生个娃娃给老天爷看。

那天,阿嘎跟在人群后头,犹豫着,挣扎着,她的脚几次迈上钢梯,又几次像触了电似的收了回去。

“阿嘎,别把那当山!”布喜扶着背篓冲她喊。

一磴,两磴,三磴……

那是阿嘎人生中第一次走出阿土村。

(摘自天天出版社《山芽儿》)