变温干燥处理对红茶品质的影响

项 希

李 适1

徐洋洋2

肖文军1

龚志华1

(1. 湖南农业大学茶学教育部重点实验室,湖南 长沙 410128;2. 石门县茶祖印象太平茶业专业合作社,湖南 常德 415300)

红茶是中国六大茶类之一,因其具有“红汤红叶”的感官品质和预防肿瘤[1]、防治心血管疾病[2]、抗氧化[3]、降脂减肥[4]等多种生理功能而备受消费者喜爱。其加工主要包括萎凋、揉捻、发酵、干燥等工艺技术,其中,干燥工艺是终止发酵、散失水分、发展茶香等的一道重要工序。而茶叶香气物质为多种不同成分组成的混合物,常压下沸点一般为70~300 ℃,依据其沸点的不同,可分为高、中、低沸点3类成分[5]。不同干燥温度下,可产生不同的香气成分,并能影响红茶茶多酚、茶色素、可溶性糖等物质的含量[6]。研究发现,70 ℃干燥条件下的茶叶中低沸点的脂肪醇和醛类含量较高,90~110 ℃干燥条件下的茶叶中则含有较高的萜烯醇和芳香族醇类,而130 ℃干燥条件下的茶叶则出现吡嗪类、吡咯类物质[7];同时,糖苷类香气物质是茶鲜叶中的主要香气前体物质,其含量约为茶鲜叶总香气前体物质的77%[8],水解后表现出不同的香型风味。大部分茶叶香气物质以水溶性较好的结合态苷的形式存在于茶叶中[9]。此外,研究[10]表明,在足火干燥阶段适当高温也可提高红茶儿茶素、茶多酚等含量,并使红茶香气比例协调,进而提高红茶品质。综上,对干燥过程中的红茶进行变温处理,理论上不仅能够激发不同沸点香气物质的产生,而且能够提高红茶的某些滋味品质成分含量,但相关研究尚未见报道。研究拟在红茶加工工艺的基础上,以发酵叶为原料,对相对高温和相对低温条件下的干燥工艺分别进行毛火变温、足火变温及其组合处理,探究变温干燥处理对红茶品质的影响,以期为提高红茶的加工品质提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

茶树:品种碧香早夏秋季一芽二叶茶鲜叶,石门县茶祖印象太平茶厂;

儿茶素(C)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)、表没食子儿茶素(EGC)、表儿茶素(EC)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)、谷氨酸标准品:美国Sigma 公司;

甲酸、甲醇、甲酰胺:色谱纯,国药集团化学试剂有限公司;

甲酸乙腈:色谱纯,美国天地有限公司;

浓硫酸:优级纯,株洲市星空化玻有限责任公司;

其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

调速浪青机:6CWL-90型,福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司;

茶叶烘焙机:6CHZ-9B型,福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司;

揉捻机:40型,浙江上洋机械股份有限公司;

电热鼓风干燥箱:WGL-230B型,天津市泰斯特仪器有限公司;

台式低速离心机:TDZ4型,湖南赫西仪器装备有限公司;

可见分光光度计:722E型,上海光谱仪器有限公司;

高效液相色谱仪:LC-2010AHT型,日本岛津公司;

气质联用色谱仪:GC-MS-QP2010型,日本岛津公司。

1.3 方法

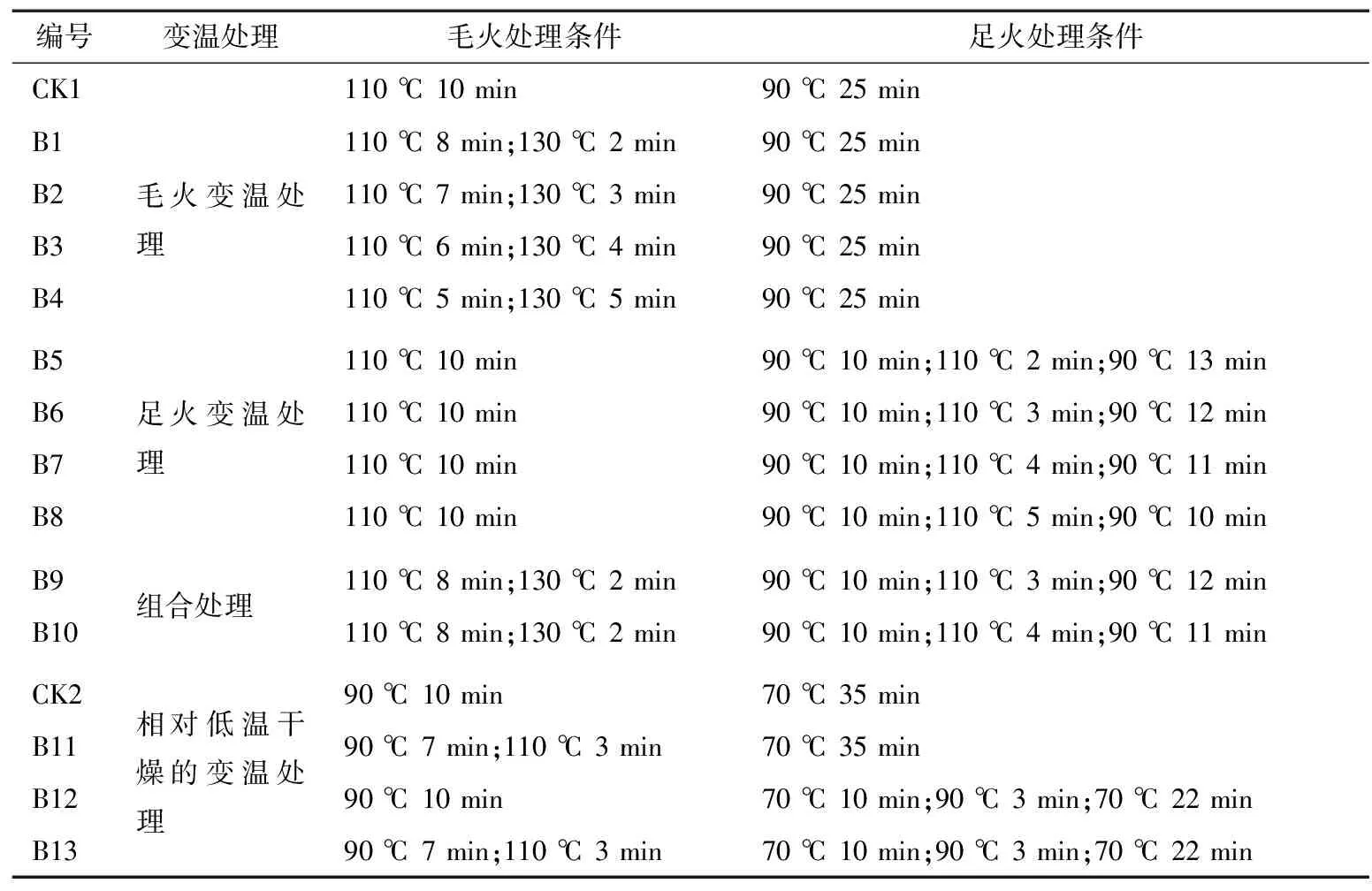

1.3.1 茶样加工工艺及参数控制 通过预试验及茶样感官审评,对相对高温和相对低温条件下的红茶干燥工艺分别进行毛火变温、足火变温及其组合处理,各变温处理的茶样制备工艺流程及技术参数如图1和表1所示。

1.3.2 感官品质评审 按GB/T 23776—2018《茶叶感官审评方法》执行。由5名副教授职称以上的茶学专业教师组成审评小组,采用3 g茶样、150 mL沸水、冲泡5 min、密码评审。评定汤色、香气、滋味和叶底,按每项满分100分计,由于所制红茶茶样外形差异不大,故外形统一评为100分,总分采用加权法,茶样综合评分=外形×0.25+汤色×0.10+香气×0.25+滋味×0.30+叶底×0.10。

1.3.3 滋味品质成分测定

(1) 水分:按GB/T 8304—2013《茶 水分测定》执行。

(2) 水浸出物含量:按GB/T 8305—2013《茶 水浸出物测定》执行。

(3) 茶多酚含量:按GB/T 8313—2018《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》执行。

(4) 氨基酸含量:按GB/T 8314—2013《茶 游离氨基酸总量的测定》执行。

(5) 可溶性糖含量:采用蒽酮比色法[11]。

(6) 茶黄素、茶红素及茶褐素含量:采用系统分析法[12]。

(7) 儿茶素、咖啡碱与茶黄素含量:采用高效液相色谱法[13]。

表1 红茶加工中变温干燥处理工艺技术参数

1.3.4 香气品质成分测定 根据文献[14-17]并修改。

(1) 顶空固相微萃取:称取各茶样2.00 g,分别转入10 mL萃取瓶中,垫片和封口膜密闭瓶口,80 ℃水浴平衡10 min,插入装有65 μm PDMS/DVB萃取头(试验前先将萃取头老化45 min)的手动进样器中顶空萃取60 min,取出后立即插入色谱仪进样口中解吸附5 min,同时启动仪器收集数据。

(2) GC条件:CD-WAX弹性石英毛细管柱(30 m英毛细管柱);进样口温度240 ℃;流速0.98 mL/min;升温程序:60 ℃保持2 min,以4 ℃/min升至180 ℃,保持10 min,以10 ℃/min升至220 ℃,保持5 min,以15 ℃/min升至240 ℃保持5 min;不分流进样;载气为He;EI源,电子能量70 eV;离子源温度200 ℃,界面温度220 ℃,核质比扫描范围45~500 (m/z)。

(3) 香气品质成分定性定量:由GC-MS分析得到的质谱数据经计算机在NIST98.L标准谱库中检索,并结合正构烷烃的保留时间确定其化学成分,同时采用峰面积归一化法定量,得到各组分的相对含量(组分峰面积占总峰面积的百分比);结合保留时间、质谱、实际成分和保留指数等参数进一步确定部分组分。

1.3.5 统计方法 茶样制备试验重复3次,所有茶样分析设置3个平行,结果以平均数±标准差表示,使用Excel软件进行数据处理,使用SPSS软件进行显著性分析;P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 对红茶感官品质的影响

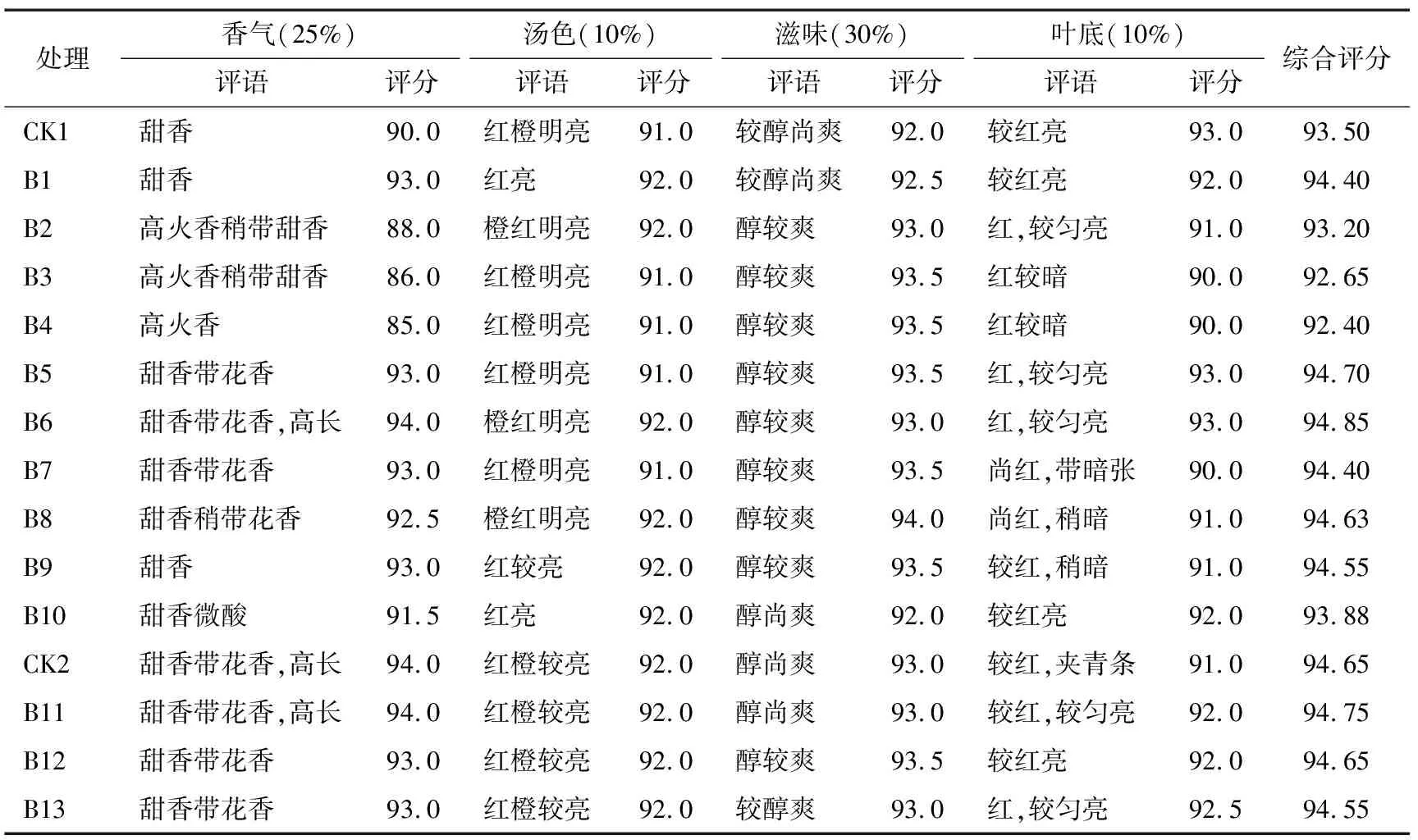

由表2可知,相对高温干燥条件下,与茶样CK1相比,变温处理对茶样B1及茶样B5~B10的香气和滋味品质有提升作用,其中茶样B6的感官品质综合评分最高,且随着足火变温干燥时间的增加,茶样的综合评分有所下降,但均优于CK1对照样,表明红茶加工过程中,变温干燥处理有利于促进红茶感官品质的提升。相对低温干燥条件下,茶样B11的感官品质综合评分最高,同时各变温处理茶样均带有花香,可能与制作工艺中“摇青”加“低温慢烘”而产生的花香有关[18]。此外,B2、B3、B4 3个茶样可能由于变温处理的温度过高或时间过长,香气不以甜香为主而出现了高火香,因此在后续生化成分分析中不再进行分析。

2.2 对红茶滋味品质成分的影响

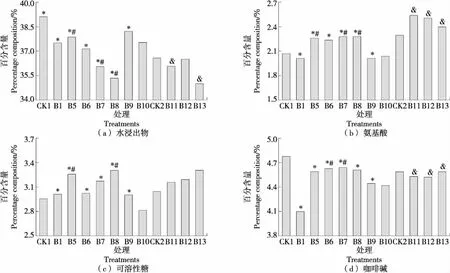

2.2.1 对水浸出物、氨基酸、可溶性糖以及咖啡碱含量的影响 由表3可知,不同变温干燥处理下的茶样水浸出物含量无显著差异。相对高温干燥条件下,随着足火变温时间的增加,氨基酸含量从2.07%增加至2.28%,同时茶样B5与茶样B8的可溶性糖含量分别增加了10.14%和11.82%(P<0.05);足火变温处理的茶样中咖啡碱含量均有所下降,其中茶样B1下降了12.39%(P<0.05)。相对低温干燥条件下,与茶样CK2相比,不同变温处理的茶样中氨基酸含量整体较高,茶样B11与茶样B12的氨基酸含量分别增加了10.43%,9.13%(P<0.05),可溶性糖含量增幅较小,咖啡碱含量有所增加但无显著差异。红茶干燥过程中,茶叶中的氧化酶变性失活,茶叶内的生化反应主要以非酶性热化学反应[19]为主,在热的作用下,部分蛋白质、糖胺化合物、淀粉裂解形成氨基酸和可溶性糖[20],含量增加,因此变温处理有利于提高茶叶氨基酸和可溶性糖含量。

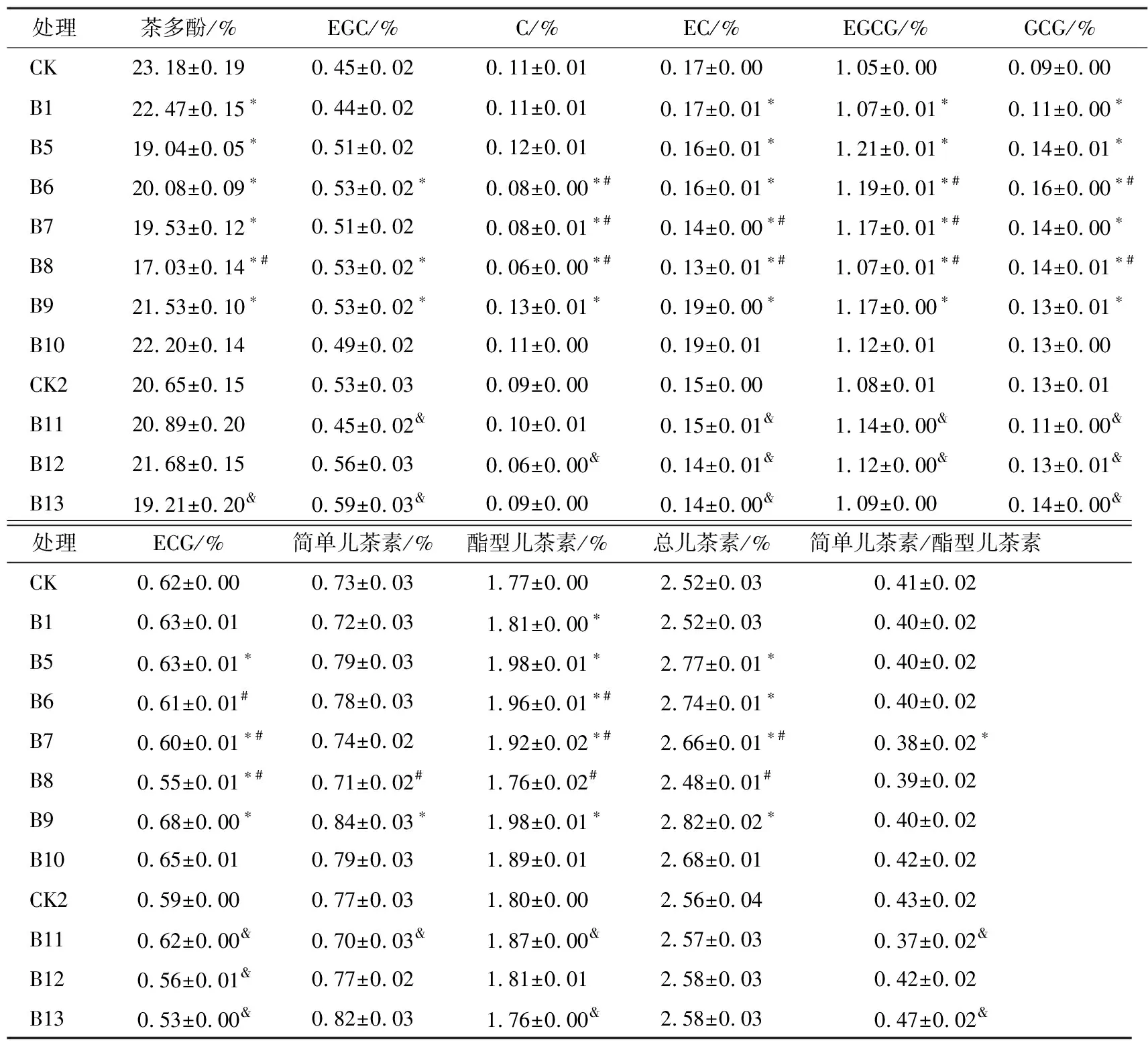

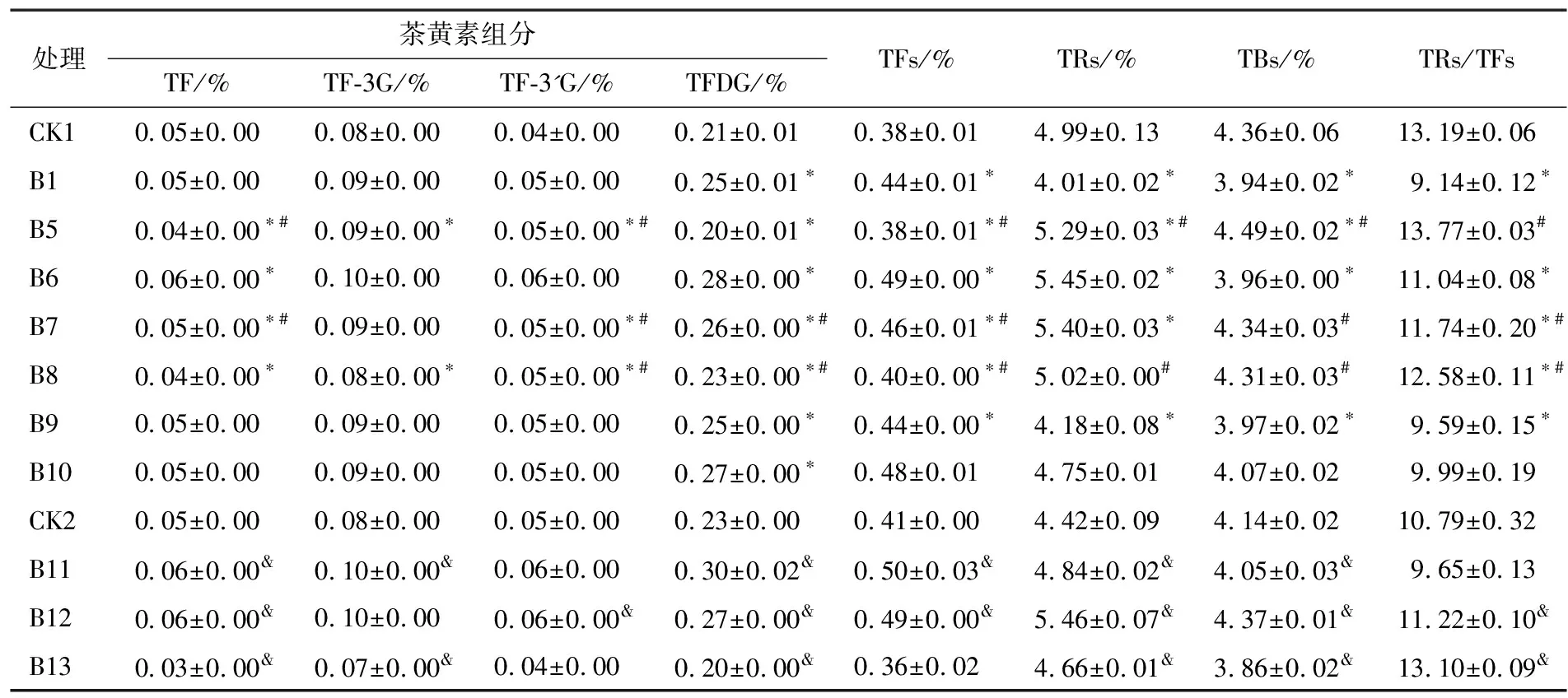

2.2.2 对茶多酚、儿茶素以及茶黄素、茶红素、茶褐素含量的影响 由表3、表4可知,相对高温干燥条件下,随着足火变温时间的增加,茶多酚含量显著下降(P<0.05);而与茶样CK1相比,不同变温处理茶样的总儿茶素及其儿茶素含量均显著增加(P<0.05),其中茶样B9的总儿茶素含量增加了11.90%,简单儿茶素和酯型儿茶素分别增加了12.00%,11.86%;同时各变温干燥处理茶样中茶黄素含量以及茶黄素(TF)、茶黄素-3’-单没食子酸酯(TF-3’G)、茶黄素-3-单没食子酸酯(TF-3G)、茶黄素双没食子酸酯(TFDG)4种茶黄素含量不同程度增加,其中TFDG含量最高。与CK1相比,茶样B6的茶黄素、茶红素含量分别增加了28.95%和9.22%(P<0.05),茶褐素含量降低了9.17%(P<0.05)。相对低温干燥条件下,与茶样CK2相比,不同变温处理的茶样中茶多酚含量下降幅度较小;各变温处理茶样中总儿茶素含量有所增加但无显著差异;茶样B11和茶样B12的茶黄素含量分别增加了21.95%和19.51%(P<0.05),且茶样B12的茶红素含量也增加了23.30%(P<0.05),而茶褐素含量无显著变化。

表2 变温干燥处理对红茶感官品质的影响

*表示与CK1相比,差异显著(P<0.05),#表示与B6组相比,差异显著(P<0.05);&表示与CK2相比,差异显著(P<0.05)

研究表明,红茶干燥过程中,茶叶内的生化反应主要是以非酶性热化学反应[19]为主,茶多酚在高温条件下降解[21-22],含量有所降低,同时变温处理在一定程度上升高了干燥温度,快速钝化了氧化酶活性,儿茶素的酶促氧化速率减慢,儿茶素含量有所增加,但随着变温时间的增加,儿茶素发生自动氧化、热解和异构等[23]反应而使其含量降低;变温处理一定程度上促进了儿茶素经过酶或非酶氧化形成醌类物质,儿茶素邻醌与没食子儿茶素邻醌配对,进行骈环反应形成TFs[24],儿茶素和茶黄素进一步氧化聚合等形成茶红素[25],而茶黄素(TFs)、茶红素(TRs)、茶褐素(TBs)是与红茶品质密切相关的3种茶色素物质[5],因此变温处理的茶样中茶黄素、茶红素含量有所增加,促进了红茶汤味浓度和强度的增加,进而在一定程度上增加了茶样醇爽的滋味。

表3 变温干燥处理对红茶儿茶素含量的影响†

表4 变温干燥处理对红茶茶黄素组分含量及总量的影响†

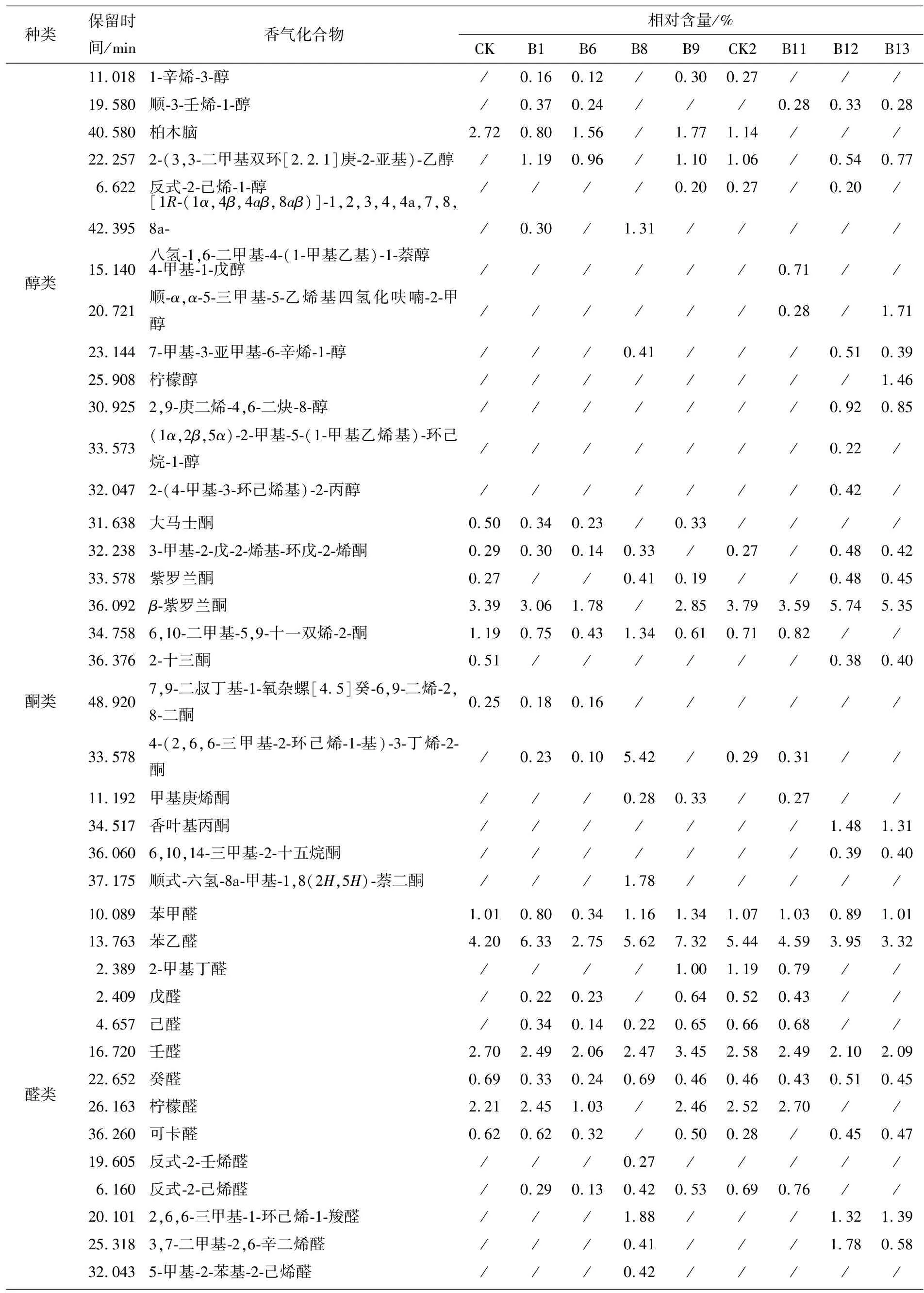

2.3 对红茶香气品质成分的影响

选择感官品质和滋味品质较好的B1、B6、B8、B9、B11、B12、B13 7个变温处理茶样和CK1、CK2两个对照样进行香气成分分析,结果如表5所示。由表5可知,茶样CK1检测出59种香气成分,茶样B1、B6、B8、B9分别检测出51,51,48,42种香气成分;变温处理下,茶样中的部分低、中沸点香气物质得以挥发或是转化,与任洪涛等[26]的研究相符;与茶样CK1相比,变温处理茶样新增加了1-辛烯-3-醇、顺-3-壬烯-1-醇、甲基庚烯酮、己烯醛、(-)-Alpha-荜澄茄油烯、α-炉甘草烯、丁香酚、2,4-二叔丁基苯酚、3,5-二叔丁基苯酚、立方酚等甜香、花香香气成分,而且苯乙醇、芳樟醇、α-松油醇、苯乙醛、水杨酸甲酯等具有花果香香气成分的相对含量有较大幅度的增加。

表5 变温干燥处理茶样主要香气品质成分相对含量比较

续表5

续表5

茶样CK2检测出46种香气成分,茶样B11、B12、B13则分别检测出49,55,50种香气成分,其原因可能是相对低温干燥条件的变温处理也能使茶样中的部分中、高沸点香气物质得以激发或形成[27]。与茶样CK2相比,变温处理茶样新产生了柠檬醇(清甜香)、香叶基丙酮(玫瑰香)、右旋萜二烯(柠檬香)、2-莰烯(樟香)等香气成分,但苯乙醇、芳樟醇、水杨酸甲酯等主要花果香香气成分的相对含量有所减少,茶样花香有不同程度的减弱。

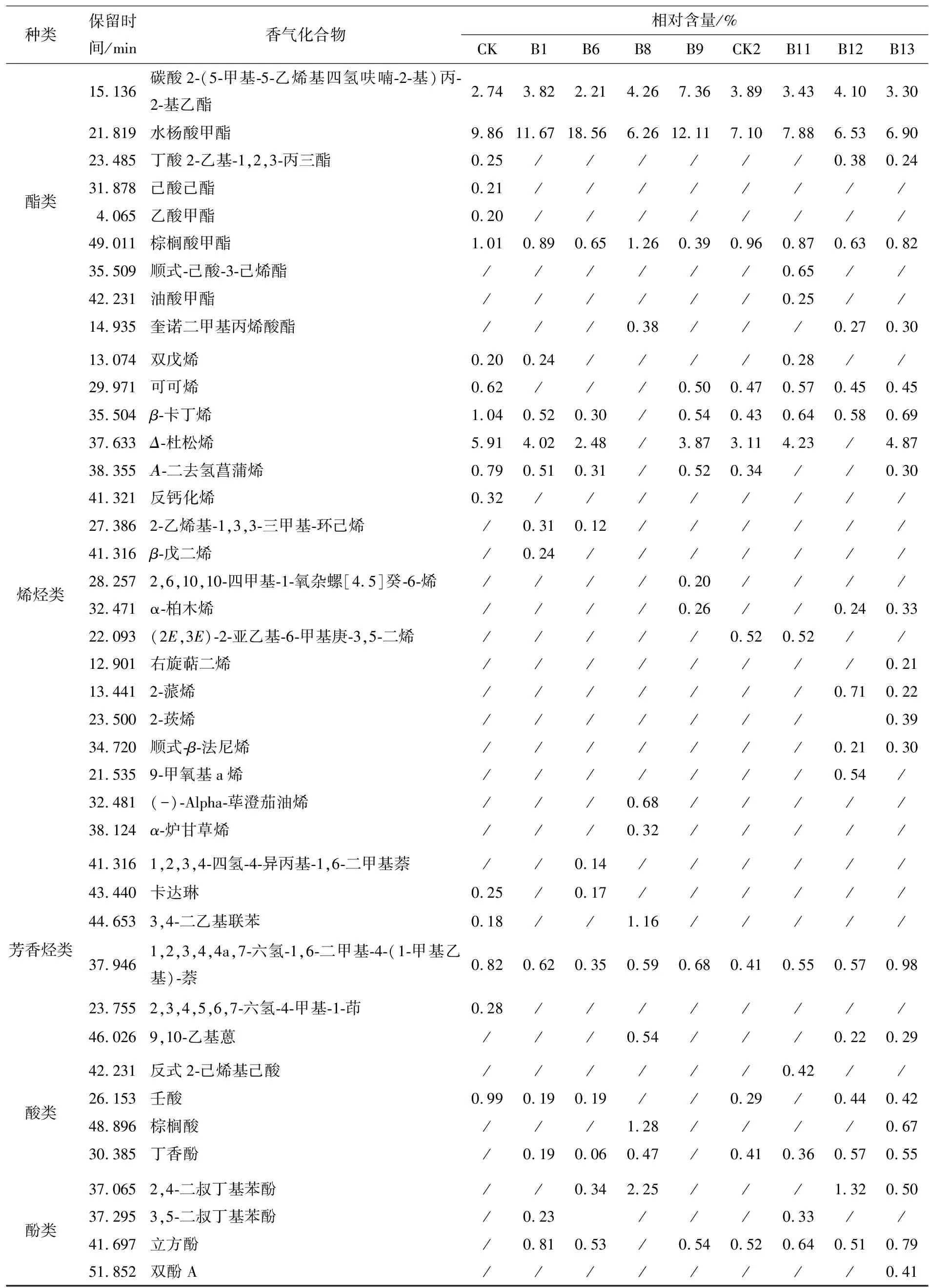

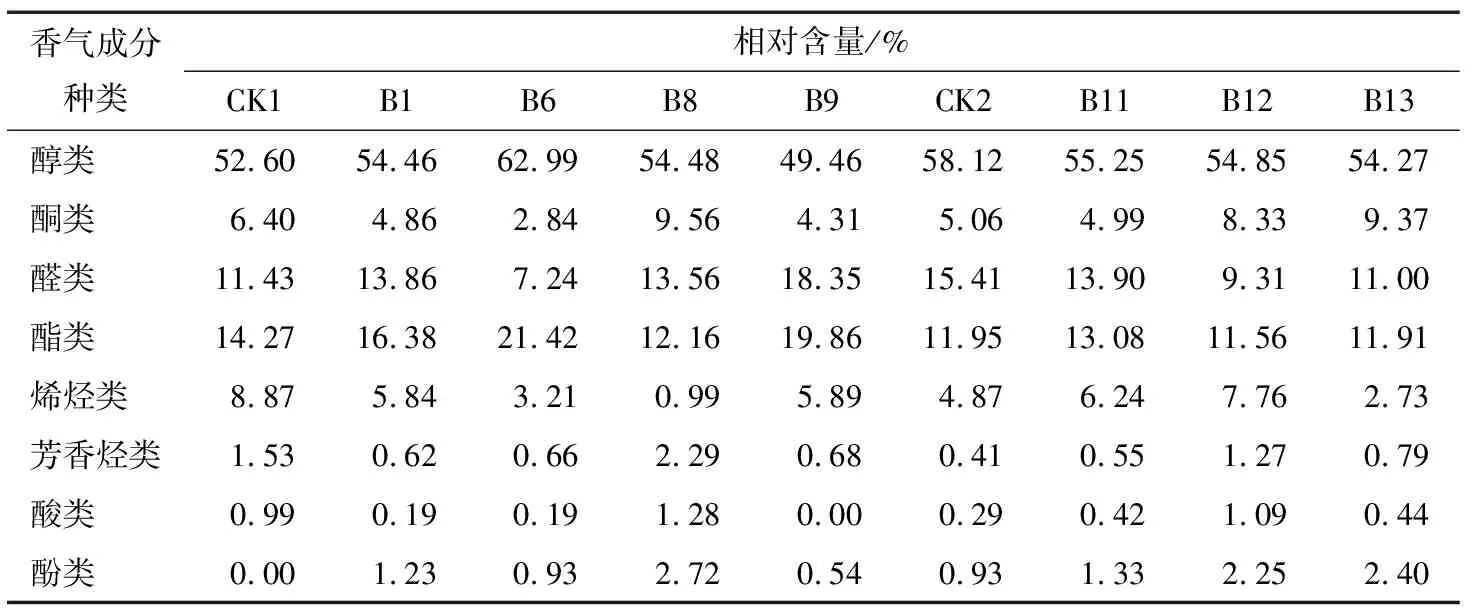

由表6可知,醇类物质是各茶样相对含量最高的一类香气物质,其中芳樟醇、香叶醇、苯乙醇、反式—橙花叔醇等含量较高;其次是酯类物质,其中相对含量较高的酯类物质为水杨酸甲酯;醛类物质中相对含量较高的是苯乙醛、柠檬醛等;其余香气物质相对含量较小或者未能检测出。与茶样CK1相比,毛火变温处理和足火变温处理对醇类、酯类香气成分的激发均有一定的促进作用,其中茶样B6的醇类、酯类相对含量远高于其他处理茶样的,且比对照茶样CK1分别增加了19.75%和50.11%,与感官审评结果一致;同时变温处理茶样中的醇类、酯类等香气物质的相对含量有不同程度的增加,其中芳樟醇和水杨酸甲酯的增幅最大,并且足火变温处理3 min的茶样处理效果更好,而芳樟醇与水杨酸甲酯的生成主要是糖苷类物质水解反应的结果[28],因此其原因可能是相对高温的干燥条件下,糖苷水解成醇类和酯类的反应有所增强,而相对低温的干燥条件下,变温处理对醇类、醛类等香气物质的相对含量有一定程度的消耗作用[27],使得如芳樟醇、苯乙醇等香气成分相对含量有所降低,对酯类的积累作用也不明显,进而使得茶样香气有所减弱,这与感官审评结果一致。

表6 变温干燥处理茶样主要香气物质相对含量的比较

3 结论

采用110 ℃毛火初干10 min以及90 ℃复干10 min、再升温至110 ℃恒温复干3 min、然后降温至90 ℃烘至足干的足火变温干燥处理工艺技术加工出的红茶品质最佳,与传统干燥工艺加工而成的对照红茶样相比,其感官品质综合评分增加,具有明显的甜香带花香的香气特征,其滋味品质成分茶黄素、茶红素含量分别增加了28.94%,9.22%,茶多酚、茶褐素含量分别降低了13.37%,9.17%;香气品质成分中苯乙醇、芳樟醇、α-松油醇、苯乙醛、水杨酸甲酯等具有花果香的香气物质的相对含量有较大幅度的增加,并产生了1-辛烯-3-醇(玫瑰香)、顺-3-壬烯-1-醇(清香)、己烯醛(清香)、丁香酚(丁香香气)等香气成分。综上,红茶干燥过程中,特别是足火干燥阶段,适当的变温处理有利于提高红茶品质,但其生化机制有待进一步探究。