都纲作为主体的藏式三段式殿堂平面形制探源

刘 腾韩 瑛

“都纲作为主体空间的藏式三段式形制”殿堂,是依据都纲及其和殿堂整体关系的特点,对内蒙古藏传佛教建筑的空间特点所划分而归类得出的一类殿堂。该类殿堂建筑,是内蒙古地区藏传佛教建筑诸多类型中的一种,其特点是:殿堂的平面形制是以规整的矩形平面为母,沿纵轴线依次布置了门廊、经堂和佛殿。从平面布局看,经堂空间面积很大,是整个殿堂平面的主导。经堂中央通常布置3×3间通高两层的吹拔天井,从而形成殿堂中都纲①空间。门廊和佛殿则为进深方向很短的横长矩形,布置在经堂的一前一后。

关于这类建筑,目前学界对于西藏,特别是拉萨地区的研究成果颇为丰富,主要集中在南京工业大学汪永平团队对于西藏藏传佛教建筑遗产的研究。除此之外,北京大学宿白先生领导的藏传佛教寺院遗产的考古研究,也为研究工作提供了大量的一手资料。对内蒙古地区藏式寺院建筑的研究,主要是张鹏举教授及其领导的内蒙古工业大学地域建筑团队的研究成果。其对于内蒙古地域范围内藏传佛教召庙和殿堂建筑的基础调查、形态研究以及背后深层的文化因素方面都很有建树。遗憾的是,以上成果均未对内蒙古藏式寺院殿堂建筑的形式源头及其传承脉络进行深层次的梳理。关于该类建筑的文脉大都只概括性的描述为“其形式来源于藏区”、“以藏式为母”之类。对于内蒙古地区的藏式殿堂平面是完全照搬西藏殿堂平面的形制还是有所发展和变化,以及具体有什么样的变化等均未深究。

藏传佛教是极富藏族色彩的宗教文化,其寺院是藏传佛教文化的物质载体,而殿堂建筑更是绚烂的藏传佛教文化在建筑范畴内集中的体现。藏传佛教的形成过程十分漫长,其在西藏地区殿堂建筑平面也在不同阶段有不同的特点。13世纪初,藏传佛教作为统治工具传入蒙古,并在清政府的推动下发挥了极其重要的政治作用。格鲁派形成后,殿堂的形式逐步发展并趋于固定,也影响到内蒙古地区的藏式殿堂的形式[1]。同时因为地域环境和文化背景的转变,内蒙古地区的藏式殿堂建筑有着新的变化和特征。所以本文试通过阐明内蒙古地区都纲作为主体的三段式殿堂平面形制的特点,依据梳理藏区三段式殿堂的形成和发展,找寻内蒙古该类殿堂建筑平面的原型,用数据分析等方法比较二者之间的不同,明确其整体的发展脉络。

1 内蒙古藏式三段式殿堂平面特点

内蒙古藏传佛教寺院建筑受到了众多强势文化的影响,诞生了许多西藏地区没有的建筑样式,是多元文化相互交融的用力证明。在诸多殿堂样式中,可以称之为三段式的殿堂平面形制有两种,除了本文所讨论的藏式三段式形制,还有一种汉藏混合的三段式形制[1]。其特点为经堂空间和佛殿空间的比例相当,且都为近似正方的空间,经堂和佛殿的顶部都以重檐歇山顶覆盖,形成了入口起始—都纲承接—佛殿高潮的汉藏混合三段式[1]。例如,呼和浩特大召的大雄宝殿和包头美岱召大雄宝殿、美力更召大雄宝殿。

16世纪后期,当藏传佛教再次传入蒙古之初期,阿拉坦汗以“法律”的形式颁布《十善福法规》[2]97-98,当地人接收到的只是蕴含碎片式藏传佛教文化的法律条文,对藏传佛教本身理解并不充分。加之当时蒙古地区涌入了大量汉人工匠,导致在藏传佛教建筑中融入了大量汉式的手法和形式。

康熙、雍正、乾隆三朝是内蒙古地区藏传佛教召庙建筑的辉煌时期,也是藏传佛教在蒙古传播的新阶段。与之前不同,此时藏传佛教文化已经较完整系统地渗透到蒙古地区,人们对藏传佛教的理解也更加深入。与此同时,达赖和班禅纷纷得到清朝皇帝的认可,藏传佛教格鲁派一步步得到满清政府的信赖,并鼓励大兴寺庙鼓励蒙人出家[3]86-88。在此背景下,藏区刚刚成熟不久的都纲作为主体的三段式殿堂平面形制被引入内蒙古[4]64[5]。在具有明确政治目的的优礼下,内蒙古境内的藏传佛教建筑直接或间接地以某一成熟的类型被植入[6]。而“都纲作为主体的藏式三段式”殿堂形制,应该就是来源于成熟的藏区的殿堂形制[1]。

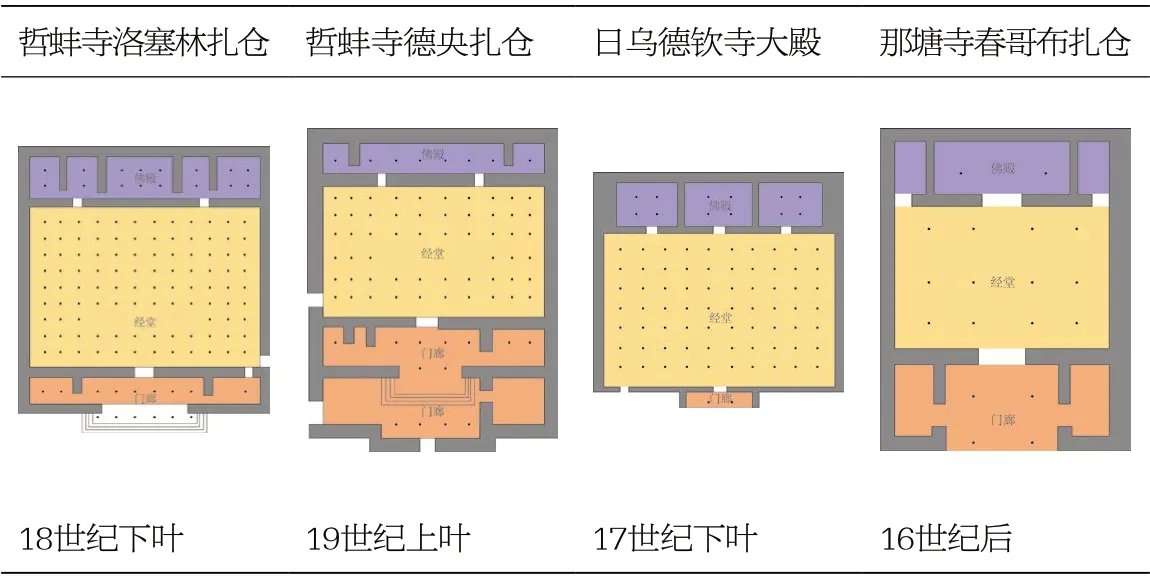

续表4 成熟期西藏殿堂平面形制

内蒙古范围内现存有五座拥有以都纲为主体的藏式三段式殿堂的寺院,均隶属于藏传佛教格鲁派,分别是巴彦淖尔乌拉特后公旗的善岱古庙、包头的武当召和昆都仑召、赤峰阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德庙以及位于乌兰察布四子王旗境内的希拉木仁庙。这五座寺庙,除了巴拉奇如得庙是皇家敕建的寺院外,其余全部是地方王公贵族为了迎合清政府“兴黄教”的政策,亦或是高僧为了弘法而修建的寺院,它们的共同点就是皇家没有直接参与到寺院的建造[6]。换句话说,内蒙古境内藏式殿堂建筑的形式受中央政府干预较少,能够比较充分地继承和展现西藏的风格特点。比如武当召,从其寺院的整体布局到殿堂建筑单体都是“以西藏扎什伦布寺为蓝本而建的……”[7],亦如昆都仑召“效仿西藏之召庙,逐年增建,规模宏大,建筑精美。……”[8]。

上述五座寺院中,除希拉木仁庙的措钦大殿已经不复存在外,其余寺庙措钦大殿的平面布局都符合“都纲为主体空间的藏式三段式”形制特点。但希拉木仁庙却仁殿和居德巴殿如今保存完好,且其平面形制也符合“都纲为主体空间的藏式三段式”(表1)。

表1 内蒙古藏式三段式殿堂平面

1.1 内蒙古都纲作为主体的藏式三段式殿堂的平面布局

对于内蒙古地域的该类建筑,不论其外观为何种风格,其建筑平面都具有一致性[4]70。即殿堂建筑平面为规整的矩形,并有着明确的纵向主轴线,建筑平面以此轴线中轴对称布置。轴线上依次布置为门廊、经堂和佛殿,三部分面阔一致。以上是内蒙古地域藏传佛教藏式三段式殿堂建筑普遍共同的平面形式母题。

此外,在构成殿堂平面的三部分中还有一些共同特点:门廊呈凹字型,一般为一跨进深,在门廊左右设置耳室,多用作佛仓和楼梯间。经堂面积很大,是整个建筑平面的主要部分,其进深和面阔方向的柱网均为双数。中央天井形制固定,为3×3的正方形空间。佛殿依据殿堂规模形成两至三跨的进深,多为面阔和经堂相等的单一佛殿(仅巴拉奇如德庙的大殿将佛殿一分为三,形成三室相互连通的横向三佛堂形制[9])。所有殿堂均不设置室内转经廊道。

1.2 内蒙古都纲作为主体的藏式三段式殿堂平面比例关系

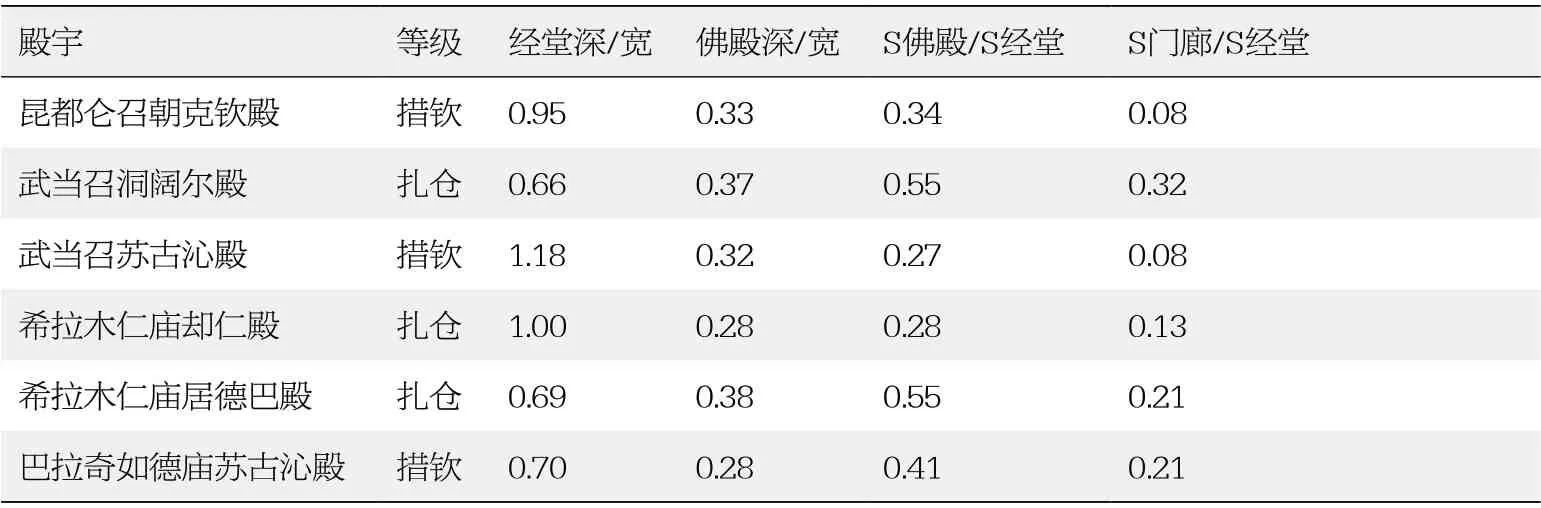

为了更深入的研究和分析,以及和西藏殿堂建筑平面的相互比较,利用数据统计和分析,对上述五座寺庙的都纲作为主体的藏式三段式殿堂建筑进行了细致的梳理(表2)。

表2 内蒙古都纲作为主体的藏式三段式殿堂各部分比值表

从表2中可以看出,内蒙古地区藏式三段式殿堂建筑平面的一些特点。①经堂多为进深略小于面阔的矩形,但武当召苏古沁大殿的进深大于面阔。②经堂确实是殿堂的最主要的部分,但出现了两个趋势:密宗殿堂和规模较小寺院的大殿经堂空间所占比重远不及其在显宗殿堂和大型寺院措钦大殿中的比例。比如武当召苏古沁大殿(措钦大殿)经堂是佛殿面积的近4倍,而希拉木仁庙居德巴殿(密宗殿)中经堂面积还不到佛殿的2倍。③门廊的进深非常小。整体而言,内蒙古地区藏式三段式殿堂平面有其共同的形式母题。但根据各寺院的不同情况,各殿堂又展现出各自的独特性。

2 西藏藏传佛教殿堂平面演变

从上面对内蒙古地区藏式三段式殿堂建筑平面的分析来看,其和西藏地区殿堂建筑有着很大的相似性。那么内蒙古地区藏式三段式殿堂平面的形制是否直接模仿了藏区殿堂,又模仿了西藏哪个时期的殿堂?出现在内蒙古殿堂平面上的特点是否也能在西藏殿堂中体现?带着这个问题,我们梳理一下西藏佛教殿堂平面的演变。

宿白先生曾在其著作《藏传佛教寺院考古》中,对藏区寺院的平面形制的演变进行阐述,并将其概括为五个阶段。近年来,也有学者对西藏地区寺院发展分期进行了新的论述。本文在这些前辈学者的基础上结合自己所学,对西藏地区殿堂平面演变进行了简单总结。

2.1 模仿阶段——以印度寺院和曼荼罗为原型

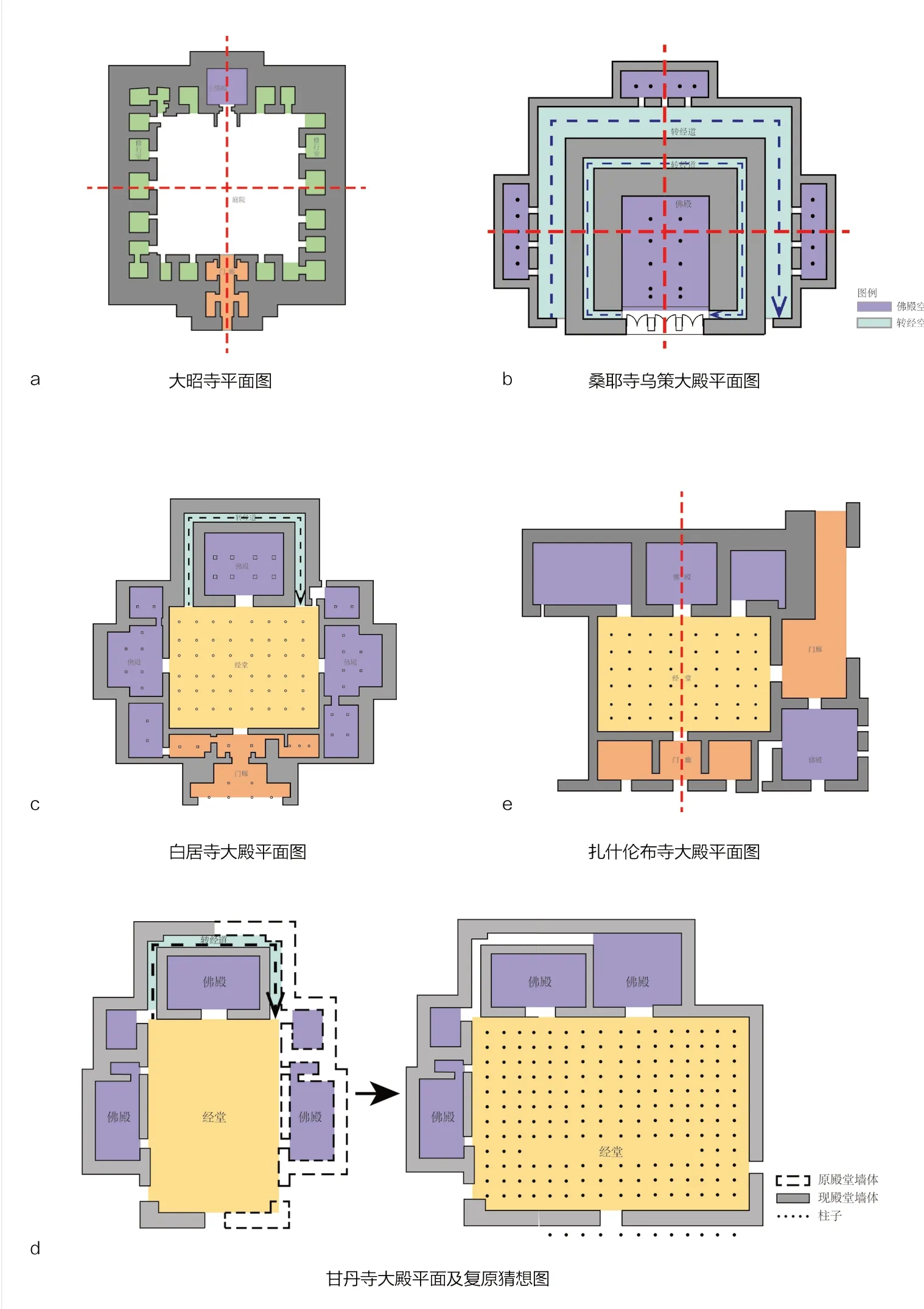

佛教传入之初,西藏所谓的寺院都是只供奉佛像的拉康[10]。缺乏本土形式做借鉴,以至照搬印度的建筑形式。以大昭寺为例,其平面形制和印度的那烂陀寺如出一辙,即在方形的院落中以庭院为中心,四面环绕布置以供僧人单独修行的小室,其中在一面的中央位置设置佛堂。这就是前一阶段西藏殿堂的典型形制。

公元779年,西藏第一座“佛、法、僧”齐全的寺院桑耶寺建立。桑耶寺的形制是模仿印度的欧丹达布梨寺[11],该寺将整个佛国的理想世界展现在人们眼前:以桑耶寺乌策大殿为例,大殿位于桑耶寺的正中心,象征着佛教宇宙中心的须弥山。在其周围分布着的十二座建筑,分别是象征佛教世界中四大洲和八小洲的四座大殿及其各自两座小殿[12]。而整座大殿的平面形式也是按照佛教坛城的形象设计的,在方形佛堂的四周环绕双层礼拜道,最后在除入口方向外的其余三面的中间位置设计了突出于方形边界的小室来体现坛城“十”字形型构图(图1a~1b)。

图1 不同阶段佛教殿堂平面图

殿堂对坛城形制的应用,最终目的还是向人们传递“寺院是佛祖在人间的住处[13]17”的思想,吸引人们来此祈福解惑。而且,这本身也符合佛教对坛城内涵意义②的限定。这一阶段殿堂典型的平面布局就是以佛殿为中心,围绕佛殿一周设置转经道。沿转经道会布置若干小佛堂,形成平面十字的形式。佛殿入口的门廊十分简洁。

2.2 创造阶段——不同形制的百花齐放

这一阶段启于公元10世纪末后弘期开始,止于公元15世纪上半叶初格鲁派初期。这一阶段殿堂已经开始摆脱前一阶段中对宗教观念具象化的束缚,各教派形成了自己不同于其他教派殿堂形制的特点,但是殿堂平面还未形成固定模式。

从表3所列举的后期未经大规模改扩建的后弘期代表教派的殿堂平面来看,此时殿堂的平面形制可谓五花八门。综合来看有几个比较明显的特点:第一,殿堂建筑已经逐渐开始重视门廊的建设,究其原因是应该为了应对教派之间频繁的武力冲突。第二,围绕佛殿设置室内转经道是较为普遍的做法,佛殿位置不固定,大多还以多佛殿形制呈并列或半围合的形式布置在经堂周围。第三,平面布局较为杂乱,各部分相对位置和布局方式,甚至大小、比例都没有统一规制。第四,到13世纪中后期,“前堂后殿”或“前堂侧殿”形制开始出现[10]。

表3 现存创造阶段殿堂平面形制

同时,这一阶段以很少出现前弘期围绕中心庭院的布局方式,室内空间逐渐取代了露天庭院,经堂逐渐作为殿堂建筑的一个重要组成部分,成为一个完整的独立空间。三段式的形制在个别殿堂平面中已略有体现,但表现并不明显。值得注意的是,这一阶段殿堂平面形制并没有完全摆脱曼荼罗的十字形式的束缚,仍有少数殿堂还存在比较明显的模仿现象,比如白居寺大殿。有趣的是,和白居寺同一时期修建的格鲁派哲蚌寺,其措钦大殿也存在模仿曼荼罗形式的痕迹。笔者依据白居寺大殿平面,大胆推测了哲蚌寺措钦大殿扩建之前的平面形制(图1c~1b)。

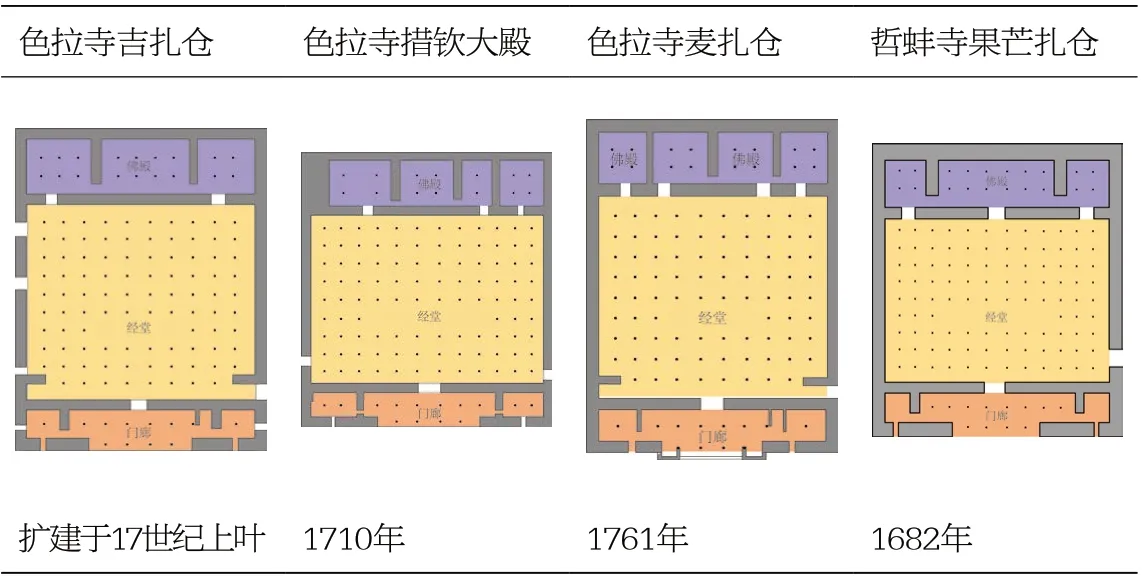

2.3 过渡阶段——纵向三段式平面的基本确立

创造阶段噶当殿堂在经堂的一侧或两侧还设有佛殿或护法堂,布局上有意无意地表现出十字平面纵横两根轴线得影子,没有明显地突出纵向轴线。

15世纪初格鲁派形成,殿堂的平面布局仍然比较混乱。等级不同的殿堂平面形制差别较大,尚未形成统一的规制,甚至等级相同的殿堂其形制也不尽相同。直到1447年扎什伦布寺措钦大殿的建成才奠定了纵向三段式平面的发展基础[13]197。从扎什伦布寺的平面可以看出,殿堂已经更加重视沿纵向轴线布置,横向轴线的作用已经消失(图1e)。

后弘期以来越发激烈的宗教斗争,直接导致了殿堂建筑对于门廊空间的重视,以及环绕佛堂的室内转经道的取消[13]197。门廊在整个殿堂平面中所占比重增大,门廊面阔和进深都有所增加。门廊已经不再向前一阶段那样偏于一隅,而是作为殿堂平面纵向轴线的开端置于殿堂正中。

由于佛殿取消了室内转经道,不再需要营造方便转经的近方形佛殿平面,同时为了使阳光能够透过佛殿南侧的高侧窗直接照射在佛像身上进而增加佛像的神圣感,佛殿的进深也进行了缩小,佛殿在整个殿堂的比重在逐步降低。这一时期流行在大殿末端设置多个并排佛堂,其中最为常见的是三佛堂[13]197。

过渡阶段是西藏殿堂平面形制,从十字轴线向单一纵向轴线过渡的阶段,也是平面组织从多样化向固定化过渡的阶段。

2.4 成熟阶段——都纲作为主体空间的三段式形成

随着甘丹颇章政权的建立以及17世纪五世达赖掌握西藏地方政权,并借由噶当派传承者的说法,格鲁派在西藏的发展逐步壮大。寺院建筑作为佛教传播的主要阵地,其作用越发重要。大规模的建设活动对殿堂形制走向标准化、固定化提出了需求。同时简洁几何的构图,更易于表现建筑的形象(表4)[14]。

表4 成熟期西藏殿堂平面形制

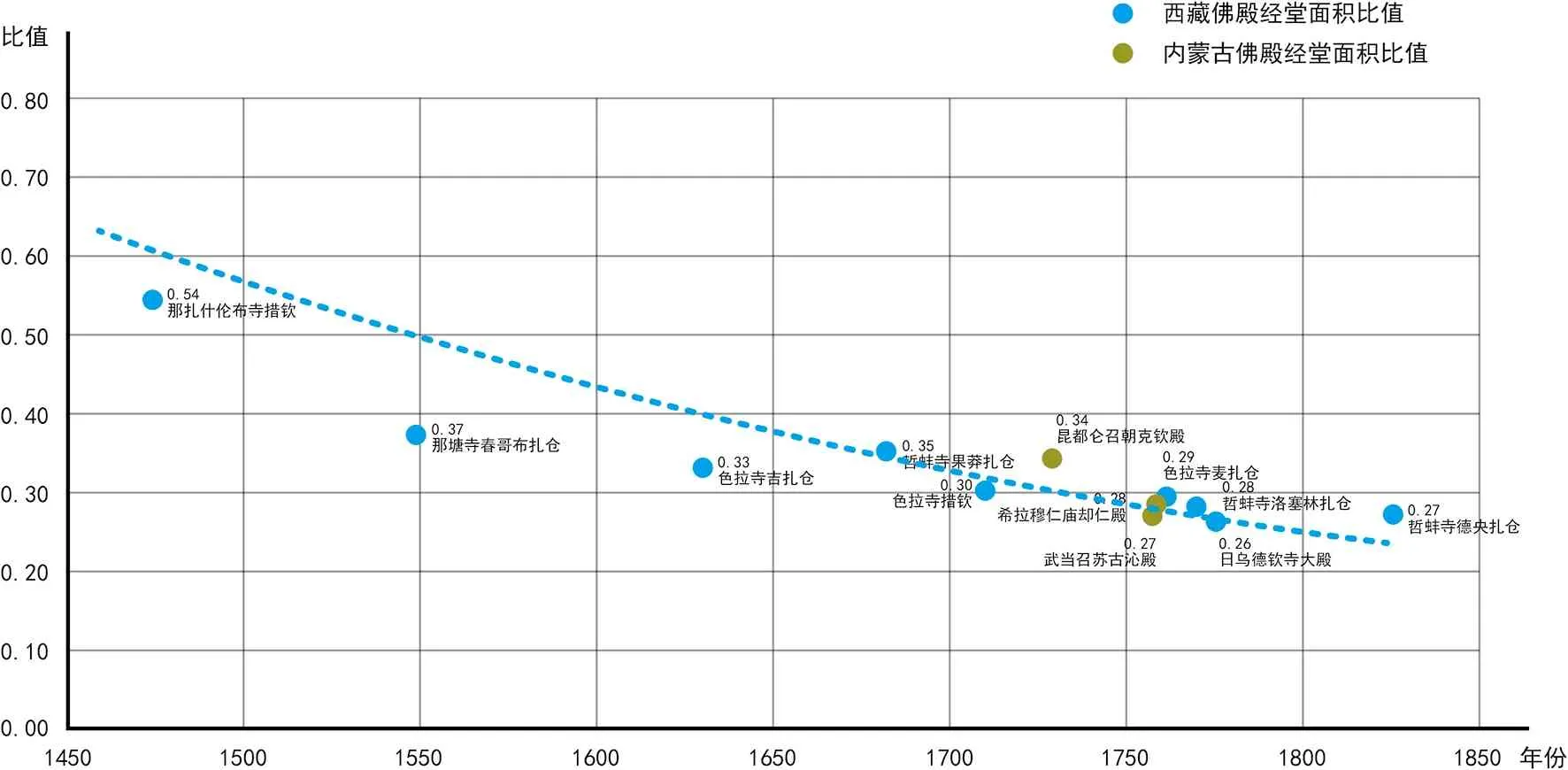

沿轴线在单一矩形内布置门廊、经堂和佛殿已经是这一时期最为常见的殿堂平面。经堂空间由于要能容纳众多僧人同时念经而面积最大,是成熟期殿堂中最为主要的空间。并且纷纷采取在经堂中央设置高出屋面的天井形式,使得整个经堂空间形成了简易曼荼罗的样貌的都纲空间[15],这种做法在15世纪之前并不常见[10]。经堂成为空间和平面布局的主体,其地位可以通过经堂所占的面积比得到(表5)。

表5 成熟期及其之前西藏殿堂佛殿经堂面积比

很多之前修建的殿堂在这一时期都进行了改扩建,一如上述哲蚌寺措钦大殿。同期新修建大殿的经堂面积也都很大,如色拉寺措钦大殿(1710年)的经堂有102(9×12-6)③柱;甘丹寺拉基大殿(约1720年)有102(9×12-6)柱。与之相比,建于1447年的扎什伦布寺措钦大殿也只有48(6×8)柱。

3 蒙藏两地藏式殿堂平面形制的比较分析

3.1 形制

内蒙古地区以都纲作为主体的藏式三段式殿堂平面,从形制上来讲,和西藏地区藏传佛教殿堂的成熟期平面形制极为相似。一是,二者都是沿着一条纵向轴线依次布置门廊、经堂和佛殿,和成熟期之前流行甚久的十字形布局非常不同。二是,大多数殿堂中三段的面阔相等,从整体上形成一个规整的矩形。三是,经堂在殿堂中的主体地位非常突出,并且都采用了都纲法式。

两地经堂部分在形制上并没有太多差异,但内蒙地区“都纲”的升起部分都是按照3×3的规格来做的,而这一点在藏区并没有统一的模数。而且西藏成熟期殿堂的升起部分的最靠近门廊一侧,往往采用减柱的做法,以此来保证室内光线的充足。内蒙古地区则没有这类做法。究其原因应该是西藏殿堂远大于内蒙,其室内更为昏暗,需要这样的做法保证室内采光。另外,内蒙古地区殿堂经堂,在进深方向的柱子都是双数,这可能是受到了北方抬梁式构造做法柱网排列的影响。而藏区并不一定如此,单双均有。

内蒙古殿堂中的佛殿,大多采用在经堂后设置单一佛堂的做法,而西藏地区更多的采用并列多佛堂的形制。宿白先生将这一现象归为格鲁派等级制度的结果,三佛堂殿堂的等级要高于单一佛堂[13]196-197。这一说法似乎在内蒙古地区也说得通,因为内蒙古现存的唯一一座设置三佛堂的巴拉奇如德大殿,也是五座四寺庙中唯一的皇家敕建寺庙。门廊也没有出现向哲蚌寺德央扎仓双层门廊的形式。

另外值得注意的是,在西藏地区寺院中的密宗扎仓的平面形制往往不符合上述规律[13]196,其佛殿往往呈多佛堂环绕经堂四周布置,甚至仍然有十字形构图[10]。但内蒙古地区并无这种做法,无论显密均是按照三段式的方式来布局。

3.2 比例

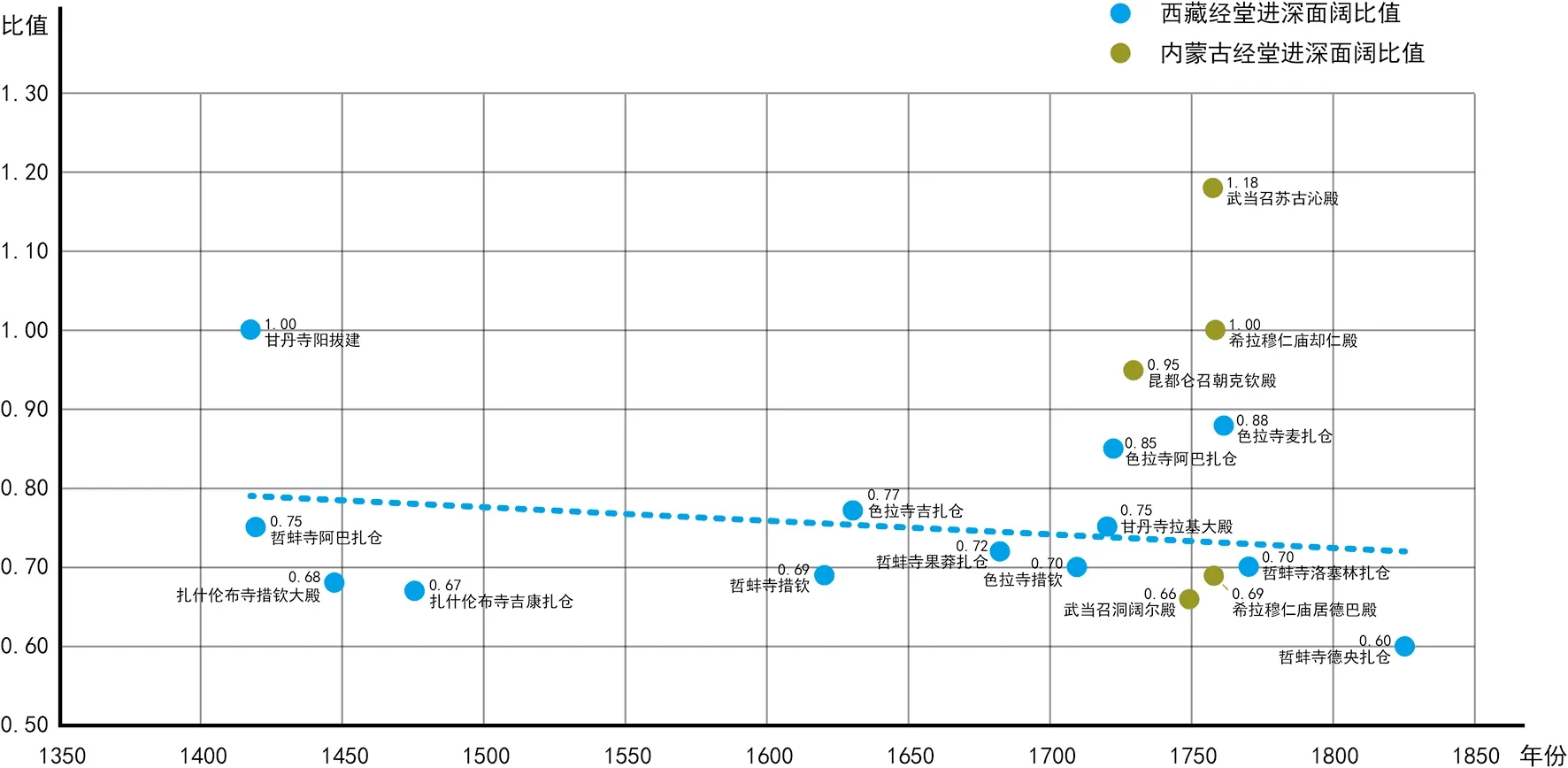

西藏成熟期殿堂平面中,其经堂进深略微小于面阔[10],二者比值在相对稳定的范围内。但是内蒙古地区则呈现出两个趋势。武当召的苏古沁殿为1.18,为内蒙古地区最大,希拉木仁庙的却仁殿约为1,昆都仑召朝克钦殿为0.95,这一数据明显高于藏区成熟期殿堂;而希拉木仁庙的居德巴殿仅为0.69,巴拉奇如德庙苏古沁为0.7,和藏区成熟期基本一致(表6)。

表6 西藏和内蒙古殿堂建筑经堂进深面阔比及变化趋势

除此之外,经堂所占面积的比重也呈现两个趋势。正如前文所说,内蒙古地区无论措钦大殿、显宗佛殿还是密宗佛殿都有按照“三段式”来布局的,而显密之分是经堂比重最大的影响因素。显宗佛殿和措钦大殿中经堂的比重和西藏基本一致(表7)。而密宗佛殿中经堂所占比重则要明显下降。

表7 西藏和内蒙古殿堂建筑佛殿经堂面积比及变化趋势

其次,内蒙古殿堂建筑的门廊空间和西藏地区的相比,其进深有着较为明显的缩小。西藏地区成熟期殿堂的门廊和经堂进深比稳定在0.18左右,而内蒙古地区的藏式殿堂的门廊空间在0.1左右,缩小了将近一半。当然,门廊比例的减小和经堂空间进深方向略有增加有所关系,但笔者考虑,这还可能是出于此类殿堂建筑传入内蒙古地区时,像藏区那种各教派相互斗争的环境不复存在的原因,门廊的防卫功能几乎丧失,所以进深方向有一定减小。

结语

西藏地区藏传佛教殿堂建筑的平面形制在经过了近千年的发展后,终于在16、17世纪走向成熟,沿纵轴线依次布置门廊、经堂和佛殿。其中经堂空间是殿堂的主体,形成了都纲空间作为殿堂主体部分的三段式形制。

根据现存内蒙古地区都纲作为主体的藏式三段式殿堂建筑,其建造时间集中在17世纪中叶到18世纪中叶,时间上正好吻合西藏三段式殿堂平面形制的成熟期。1642年,格鲁派联合固始汗建立了甘丹颇章政权,自此在藏区的政治环境中得以顺利发展。随后不久(1644年),五世达赖、四世班禅和固始汗又专门派遣使者赴北京恭贺顺治登基[16],联系起清朝政府统治下的蒙古和西藏。随后格鲁派在清政府政策推动下逐渐在蒙古兴盛,促进了完整的教理在蒙古地区传播发展,而西藏地区成熟的殿堂形制也随之传入蒙古。正如史料中记载昆都仑召是“乌拉特中旗的活佛、大喇嘛去西藏请经时,带回了召庙建筑的图样……”[17]。

内蒙古地区都纲为主体的藏式三段式殿堂平面形制是依照西藏地区成熟期的殿堂平面而建造的,延续了西藏地区的殿堂平面的布局和比例。同时也在内蒙古地区特殊的政治、文化和地理背景下,形成了不同于西藏地区殿堂平面的特征。比如内蒙地区经堂进深更长,平面更接近方形;而门廊和佛殿的进深则缩短;佛殿很少再设置并列多佛堂。总之,形成既来源于又区别于西藏成熟期殿堂的平面形制。

资料来源:

图1a,1b,1c,表3,表5:参考《拉萨藏传佛教建筑》;

表1~2:参考《内蒙古藏传佛教建筑1》、《内蒙古藏传佛教建筑2》、《巴拉奇如德庙(宝善寺)》[9];

表4:参考《拉萨藏传佛教建筑》《藏传佛教寺院考古》;

表6~7:参考《拉萨藏传佛教建筑》、《内蒙古藏传佛教建筑1》、《内蒙古藏传佛教建筑2》。

注释

① “都纲”为藏语音译,以为“聚集的房屋”,是喇嘛集会、诵经、祈祷的场所。其做法是在藏式方形平面中,外围一圈设二层或多层,中部通高并向上拔起,在高出顶层屋面的位置设高侧窗,平面呈回字。具体做法以不同寺院和不同地区而不同,但总的来讲,都纲空间是曼荼罗图形在宗教建筑中的体现。

② 僧徒在修行时,为了防止“魔众”入侵,便在修炼之处画一个圈或建造土坛。所以坛城本身的意义,就是一个经过限定的象征性空间。

③ 在成熟期殿堂中,通常会将经堂天井范围内最靠前(殿堂大门)一侧的柱子去掉,以保证采光充足,从而形成一种固定模式的减柱造。