中国作品在土耳其的译介回顾、反思与展望*

⊙ 龚颖元

(中国传媒大学外国语言文化学院,北京 100024)

引言

土耳其地跨亚欧大陆,既是古丝绸之路通往欧洲的门户,也是“一带一路”建设的积极参与方和实践者。2021年是中国和土耳其建交50周年,50年来两国在政治、经济、文化、科技、贸易等领域的交流与合作取得了长足发展,两国人民之间的传统友谊正在续写新的篇章。特别是“一带一路”倡议实施以来,两国不但积极致力于拓展在经贸、能源、基础设施等传统领域的深度合作,而且在人文交流方面也结出了丰硕的成果。本文阐释不同历史阶段中国作品在土耳其译介的基本脉络,梳理近年来中国重要的海外出版项目里土耳其文项目的基本信息,分析中国作品在土耳其译介的接受情况,介绍《土耳其人阅读习惯》报告,提出了对中国作品在土耳其传播的几点思考。

一、土耳其的汉学研究与早期中国作品的译介活动

中国作品在土耳其的译介始于土耳其的汉学研究。欧钢(Pulat Otkan)、胡振华、撒勒塔史(Eyüp Sarta)、杨晨、苗福光等国内外学者对土耳其的汉学研究史进行了较全面的梳理。其中,撒勒塔史对2010年之前中国作品在土耳其的译介进行了梳理,他指出,中国作品在土耳其的译介是伴随着二十世纪三四十年代汉学研究起步的。[1]1935年在土耳其国父凯末尔的倡议下,土耳其安卡拉大学成立文史地学院汉学系,为土耳其的汉学研究开创了新纪元。1937—1941年,安卡拉大学汉学系在德国汉学家爱博哈德(Wolfram Eberhard)的带领下完成了多部中国古典文籍中关于突厥文献的梳理和研究工作。爱博哈德开启的把语言作为工具、以梳理突厥历史文献为主要目标的汉学研究传统对土耳其的汉学研究产生了深远的影响。直到今天,以安卡拉大学汉语系为代表的土耳其汉学研究仍然延续了这一传统。

四十年代以后,土耳其汉学家开始陆续翻译中国文化方面的论著。1963年,安卡拉大学汉语系教授、土耳其第一代汉学家厄泽蒂姆(Muhaddere Nabi Özerdim)翻译并出版了《孔子语录》;此外,厄泽蒂姆还翻译了《诗经文集》和《中国诗歌荟萃》。1982年,安卡拉大学汉语系助理教授恰科马克(Tülay Çakmak)翻译了老舍的《茶馆》,这是土耳其第一部直接从汉语翻译到土语的中国戏剧。1983年,安卡拉大学汉语系教授欧钢翻译了《史记选·李将军列传》。从这一时期开始,中国文学作品陆续走进土耳其读者的视野,《金瓶梅》以及鲁迅、老舍、曹禺等作家的作品陆续被译成土耳其文。[2]恰科马克是高产的一位,如1991年翻译的《孔乙己》、1999年的《祝福》、2005年的《出关》、2006年的《聊斋志异》等。

总体上看,早期中国作品在土耳其的译介活动绝大部分都是通过英语、德语、法语等中介语言翻译到土耳其语的。因此,较长时间以来,土耳其的汉学研究一直受到西方中心论的影响,在看待中国作品时是借助西方的译介视角理解的,且大多数翻译活动是为历史学研究服务的。直到近10年前,这一现象才得到较大的改观,不但译介涉及的题材类型呈现多元化趋势,而且越来越多从汉语直接翻译到土耳其语的作品陆续进入图书市场。

二、重要的海外出版项目与中土行业合作项目

近10年来,特别是“一带一路”倡议实施以来,中土两国译介的互动日趋频繁,越来越多的中国作品通过各类项目在土耳其落地,特别是“中国图书对外推广计划”“经典中国国际出版工程”“丝路书香出版工程”等重大工程实施以来,中国作品在土耳其的版权贸易迅速增长。

1.“中国图书对外推广计划”

“中国图书对外推广计划”(以下简称“图书计划”)是2006年1月国务院新闻办公室与新闻出版总署正式实施的出版项目,国内外出版单位均可申报该项目。截至目前,“图书计划”已同46个国家246家出版社签订了资助出版协议,资助出版1350种(1910册)图书,涉及26个文版。2006年至2016年,由国务院新闻办先后启动的“图书计划”和“中国文化著作翻译出版工程”重点资助了能反映当代中国政治、经济、文化等主题的图书。10年间,“图书计划”资助的土耳其文版图书共87种,约占总数的2.9%,仅次于英文、韩文、法文、日文、俄文、西班牙文,位列第七。[4]

2.“经典中国国际出版工程项目”

“经典中国国际出版工程项目”(以下简称“经典中国”)由原新闻出版总署(2013年合并组建为国家新闻出版广电总局)于2009年正式启动,旨在鼓励和支持适合国外市场需求的外向型优秀图书选题的出版,推动中国图书“走出去”。自2013年以来,“经典中国”对“一带一路”沿线国家语种的资助项目不断增加,土耳其文就是其中较有代表性的语种。截止到2020年,《石榴花开:天山脚下脱贫攻坚手记》《走出森林的小红帽》《城乡中国》《成功之路顺利篇1》《成功之路顺利篇2》《古今中国系列——中国雕塑史》《中国为什么能》《民主决策:中国集体领导体制》《聆听史诗丛书:格萨尔》《聆听史诗丛书:江格尔》《聆听史诗丛书:玛纳斯》《中外文化交流故事丛书:郑和下西洋》《中外文化交流故事丛书:南海1号与海上丝绸之路》《中外文化交流故事丛书:马可波罗的中国传奇》《解密》《暗算》《风声》《云朵一样的八哥》等一大批中国作品的土耳其文版都获得了“经典中国”的资助。

3.“丝路书香工程”

“丝路书香工程”(以下简称“丝路工程”)是由原国家新闻出版广电总局实施、面向“一带一路”沿线国家的重大翻译项目,于2014年12月5日正式获得中宣部批准立项。在2015—2018年输出的图书中,土耳其排行第5,共69种,占比4.22%。[5]以2017—2020年“丝路工程”土耳其文的中标情况为例,包括《中国和平发展与构建和谐世界研究》《新疆文化的深度解读》《维吾尔族歌舞艺术研究》《中国读本》《别人的爱情》《另一种妇女生活》《墙上的父亲》《在细雨中呼喊》《空山》《穆斯林的葬礼》《隐身衣》《构建人类命运共同体》《乡土中国》《红楼梦》《平凡的世界》《中国文化的根本精神》《汉字史话》等在内的30余种中国作品的土耳其文版中标,其中文学类作品占比约45%。[6]

4.行业合作项目

除国家重大出版项目外,中国出版行业与土耳其出版行业的交流也十分活跃。2015年,译林出版社与土耳其卡努特国际出版公司合作了“中国当代作家走进土耳其”项目。2019年8月,译林出版社在第26届北京国际图书博览会上举行了余华、叶兆言、苏童、鲁敏作品的土耳其文版新书发布仪式,历时4年的合作项目结出硕果。余华的《在细雨中呼喊》、叶兆言的《花影》《别人的爱情》《我们的心多么顽固》、苏童的《另一种妇女生活》、鲁敏的《六人晚餐》《墙上的父亲》《此情无法投递》等8部作品的土耳其文版问世。[7]此外,译林出版社还与土耳其红猫出版社签署了战略合作协议,设立了土耳其第一家中土出版中心。这一中心的设立带动了更多文学、社会科学、经济、科技类的中国著作进入土耳其读者的视野。

三、近10年中国作品在土耳其的译介活动

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要传承优秀民族文化,创新文化“走出去”模式。中国文学是中国文化的重要组成部分,中国文学译介是“完成中国文化‘走出去’使命的重要途径之一”。[8]近10年来,随着中土两国出版社的积极推动,大量中国现当代文学作品版权得以成功输出,中国文学作品在土耳其译介空前繁荣,一批优秀的中国文学作品在土耳其落地。翻译中国文学的本质是跨文化传播,而非简单的翻译或文字转换,译者要在原作者、编辑、赞助人等关系中进行沟通协调,译入语的意识形态、诗学、赞助人等因素决定了译本的接受或拒斥,成功或失败[9],译介内容、译介主体、译介途径、译介受众等因素也决定了译介成效。

从中国作品在土耳其的译介活动发展脉络来看,以土耳其汉学界为主体的译界对西方中介语的依赖性较高。直到21世纪初,中国作品的译介活动才一改以往借助西方中介语翻译中文作品的路径,逐渐转变为直接从中文进行翻译。从译介内容来看,大致可以分为三类:第一类是具有世界影响力的莫言作品以及以余华为代表的在西方世界获得奖项的作家作品①;第二类是中国古典名著和国学经典;第三类是在国内获得文学大奖的作家作品。从译介主体来看,翻译界对中国文学作品外译的译介主体选择主要有三种探讨:其一是应该以中国人为主,理由是外国人的中文水平和对中国文化的了解没有中国人强;其二是应该以母语为目的语的外国人为主,理由是译文更地道,表达更符合目的语读者的阅读期待和习惯;三是中外译者合作方式,理由是既能弥补外国译者对中国语言和文化的低程度了解水平,又能对原著精神有更准确地理解和传达。[10]从笔者掌握的情况来看,包括文学作品在内的各类型中国作品在土耳其的译介活动主要是采用第二种模式,即以母语使用者为主,强调译文的地道,中土译者合作模式的翻译实践较为少见,中国译者的作品更是凤毛麟角。在译介途径方面,近年来中国作品在土耳其传播的渠道主要有三类:第一类是在土耳其的重要书展担任主宾国,如2013年中国担任了伊斯坦布尔国际书展主宾国,通过书展主宾国项目,土耳其积极引进了中国作品的版权,并在当地组织人员进行翻译、出版和发行;第二类是设立专门的政府项目②,面向土耳其当地出版机构招标,与中标的出版机构签订版权输出协议,运作方式一般是中方免费出让版权,土耳其出版机构负责翻译、出版、营销等后续事宜,以土耳其卡努特(Canut)出版社的“中国当代马克思主义研究”系列图书为例,有21本是在中国政府翻译资助的支持下出版的[11];第三类是通过社交媒体以及传统媒体平台等大众传播媒介进行推介。从译介受众来看,中土文化交流目前尚处于初级阶段,中国作品对土耳其的传播正在实现“以我为主”的模式向以“受众为中心”的模式的转变,从选择作品的环节尽量考虑到了包括普通读者(年轻人群体)、专家读者(政府机构人员、高校及科研机构人员等)在内的不同层次读者人群的阅读偏好。然而,总体而言,关注中国作品的受众群体占比很小,国内对中国文学在土耳其的译介情况缺乏全面的跟踪。③仅从图书的再版次数这一单项指标来评价译介的传播效果,也值得进一步探讨。

四、中国作品在土耳其译介的反思与对策

近年来,土耳其十分重视与中国的关系,积极响应“一带一路”倡议,中国和土耳其在各领域的交流与合作进入了黄金时代。在中国政府主导的各类版权输出项目中,土耳其也成为了近年来中国版权输出的大国。然而,版权的高密度输出与文化影响力的提升如何实现成比例的正相关、中国作品在土耳其的译介如何实现高质量的可持续发展是当下亟待解决的问题。

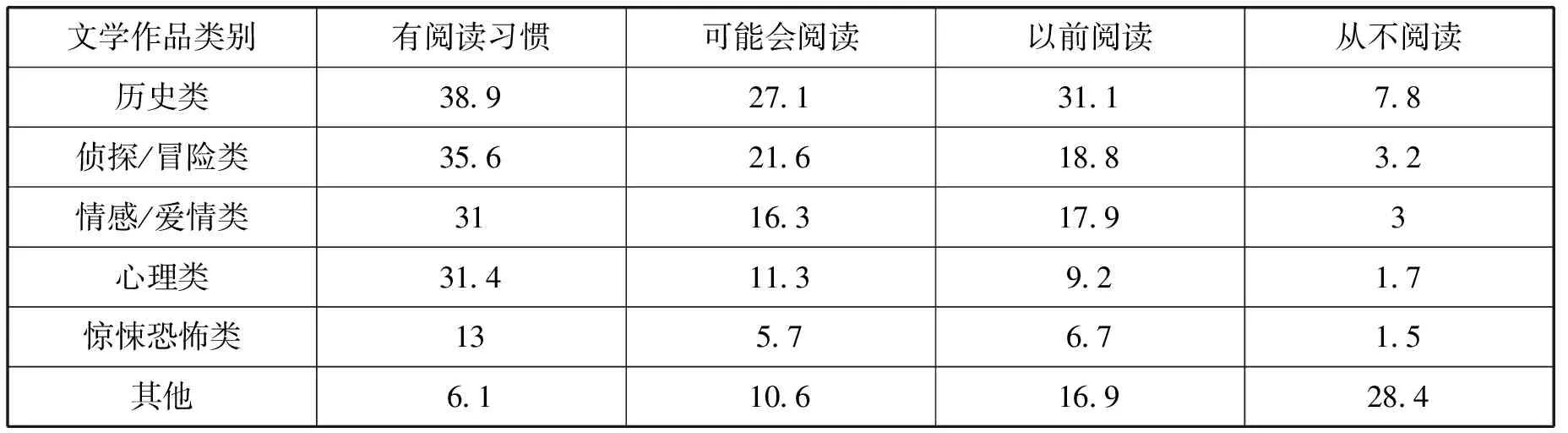

2019年9月,欧盟与土耳其文化与旅游部共同发布了题为《土耳其人阅读习惯》的调研报告,该份基于土耳其29个省、104个市和166个区/县/乡、共2929人参与的调研结果显示,受访者中有阅读习惯的人占到42%,在过去的三个月中,阅读习惯的人群人均阅读数目为4本。这个人群以生活在大都市的、受教育的、喜欢使用社交媒体的年轻人群体为主。还有10%的受访者表示完全不读书。与欧盟国家的平均水平相比,土耳其的阅读文化水平仍有不小的差距。不同年龄段、不同受教育程度、不同职业人群的阅读习惯、偏爱的作品主题以及不同文学类别的偏好程度详见表1、表2、表3、表4和表5。[12]

表1 不同年龄段人群的阅读习惯(单位:百分比)

表2 不同教育程度人群的阅读习惯(单位:百分比)

表3 不同职业人群的阅读习惯(单位:百分比)

表4 土耳其人对各类主题的偏好程度(单位:百分比)

表5 土耳其人对各类文学作品的偏好程度(单位:百分比)

此外,该报告的数据显示,有阅读习惯的群体最常看的新闻频道是Fox TV,且该群体中94.2%的人使用智能手机,93.2%的人使用社交媒体,其中Whatsapp、Instagram、Youtube的使用人群比例位列前三。52.8%的人阅读纸质书,阅读电子书的人仅占5%。在购买书籍的决定因素中,46.4%的人认为话题、领域是重要因素,35.5%的人认为口碑(朋友推荐)是重要因素,仅2.7%的人认为出版社的名气是重要因素。

结合中国作品在土耳其译介活动的历史脉络、两国出版行业合作现状以及土耳其受众的阅读习惯等情况,本文认为可以从以下五个方面着手,进一步探索提升中国作品对土耳其传播效果的有效途径:

第一,力争更多的中国作品入主流。近年来,“图书计划”和“中国文化著作翻译出版工程”资助项目的图书屡获国际大奖,以曹文轩的《青铜葵花》英文版和刘慈欣的《三体》多语种版为例。2015年和2017年,《青铜葵花》英文版分别获得英国笔会奖和麦石儿童文学翻译作品奖。刘慈欣的《三体》更是屡获各项国际奖项,如获得第73届雨果奖最佳长篇、2017年轨迹奖最佳长篇科幻小说奖、第51届日本星云奖海外长篇小说部门奖,2017年西班牙语版荣获伊格诺特斯奖最佳国外长篇小说奖,这也是继获得西班牙凯文奖之后,在西班牙语世界获得的第二项幻想文学大奖。此外,《三体》还获得了多项海外文学大奖的提名。因此,探索中国作品进入土耳其文学奖作品之列可以使更多中国作品被更多的国外读者看到。目前,土耳其专门设立的译作类奖项有塔拉特·赛义德·哈尔曼翻译奖(Talt Sait Halman Çeviri Ödülü),该奖项是以土耳其作家、翻译家、首任文化部长塔拉特·赛义德·哈尔曼命名的译作类奖项,由伊斯坦布尔文化艺术基金资助,从2015年至今,由作家、翻译家、文学评论家组成的专业评审团评选出年度最佳译者。2020年,以翻译莫言作品成名的土耳其译者库图尔度(Erdem Kurtuldu)凭借在阎连科作品《年月日》的出色表现获得了塔拉特·赛义德·哈尔曼翻译奖。这个奖项为土耳其读者了解中国作品提供了一扇重要的窗口,是土耳其文学界对中国作品的认可,也是土耳其译界对中文译作的肯定。2016年,中央全面深化改革领导小组第二十九次会议召开,审议通过了《关于进一步加强和改进中华文化走出去工作的指导意见》。会议强调,要加强和改进中华文化走出去工作,创新内容形式和体制机制,拓展渠道平台,[13]因此,推动更多的中国文学作品走入土耳其译作大奖的评选,对加强和改进中华文化走出工作,对有效提升中国文学的影响力具有十分重要的作用。

第二,建立和完善国内文学译介机制,倡导中土译者合作模式和中土出版社共审模式。从目前已出版的中国作品来看,绝大部分作品都是由土耳其的独立译者或汉学家独立完成,这一模式较好地满足了语言本地化的需求。然而,在译作质量的考察方面,目前对译作的审核主要由土耳其本土出版社完成。通常本土出版社的编辑团队会参照英文版本进行校对和审核,对于目的语和源语之间的“文化流失”现象无法辨析。翻译的作品一方面需要满足目的语读者的阅读期待,灵活处理文化差异,传递跨文化的共通性,另一方面也要保留原著的文化背景特色,展现本国文学魅力,实现两种文化的比较与“对话”,从而使中国文学真正“走进”目的语读者群体,保持长久的影响力。[14]因此,为了实现中华文化从“走出去”到“走进去”的目标,中方出版社有必要组建土耳其文的专家团队,重点对翻译文本中的文化现象进行审校。倡导中土译者合作的翻译模式,建立中土出版社共审的把关模式为中国作品和中华文化的传播保驾护航。

第三,中土译者共建、共享汉土对照平行语料库。目前,土耳其译介翻译出版了几十部中国作品,同时,也有一少部分由中国译者翻译的作品在土耳其出版发行。这些作品涵盖了中国古代哲学史、思想史、制度史、政治史、经济史等在内的方方面面,领域之广、术语之多不言而喻。因此,中土译者通力合作,取长补短,打造各领域的术语库,搭建共享的双语平行语料库,不但可以为高质、高效的译介活动提供参照的标准,而且有利于深化中土两国文化领域的交流与合作,为两国的民心相通架起桥梁。

第四,谨慎选择外译作品,打造典型的类型作品,形成文化作品传播符号,实现典型作品的增值。上海交通大学的中国形象研究中心研究发现,中国当代文学的外译作品越来越多,像莫言这样的作家在西方的影响力也越来越大,但是西方对其作品的接受,不但无助于提升当代中国形象,反而会产生一些副作用。[15]以余华的作品《活着》为例,虽然该作品在土耳其引起了当地读者的注意,但是笔者在土耳其的一些主流书评网站看到的评论往往比较负面,土耳其读者聚焦在小说中内战、“三反”“五反”“大跃进”“文化大革命”等社会变革和历史事件对人的摧残,而往往忽视了小说里彰显的人对苦难的承受能力以及对世界的乐观态度。此外,国内出版机构应该重点调研版权输出国家和地区的文化特征,深入研究读者阅读习惯,有针对性地推荐或创作类型作品,如跨语言、跨文化、跨国家、跨种族并反映当今时代精神的科幻作品。[16]再比如,可以结合土耳其读者对历史类、冒险类、心理类等文学作品类别的偏好打造一批类型作品。

第五,项目后期传播效果监测机制的建立。据笔者的不完全统计,近10年来,获得土耳其文版权的中国作品有近200部,截止到目前,土耳其图书市场出版发行的中国作品数量约50部,大部分作品还未问世出版。④组织专业化团队,对项目的规划、实施、管理、运营等各环节进行把关,特别是加强项目后期传播效果的监测,建立标准化的数据库和译介受众反馈机制及时掌握和跟进译介活动是中国文化输出实现长足发展的先决条件。

五、余论

中国是出版大国,更是文化大国。风物长宜放眼量,只有目光长远,精耕细作,稳扎稳打才能实现文化“走出去”向文化“走进去”的根本转变,才能真正实现扩大中国文化海外影响力的愿景。克服“走出去”的盲目性、功利性,注重“走出去”的实际效果和“走进去”的最终目标,就不能当撒手掌柜,弃守阵地。全方位做好前期调研、优化海外战略布局、完善本土化的产品开发、健全营销渠道,有重点地与国外出版机构和发行机构合作。

有学者基于WORDCAT书目数据库对中华书局版图书在全球馆藏的情况进行了统计,统计结果显示,馆藏中华书局图书最多的是美国,有183家图书馆;欧洲仅有英国、德国、法国、荷兰、瑞士5国的共计23家图书馆;亚洲国家只有日本、新加坡进入排名;阿拉伯国家无一入选。文章还提到,在对阿拉伯官员和阿拉伯学生进行的“关于中国你最想了解什么”的问卷调查中,选择最多的是“改革开放经验”“当代中国人的生活”“伊斯兰教在中国的发展”,而“儒家思想”“道家思想”几乎无人关注。有学者认为,阿拉伯人最关注的是中国现当代文化,而非精神层面的传统文化。[16]回答这份问卷调查的结果所暴露出来的问题,有待于长期深入的探讨和研究,但是这个问卷至少具有启发意义。

中外文化交流存在的“时间差”,西方社会对中国文学和文化的关注也不过是近二、三十年的事,当今西方各国的中国文学、文化作品的读者群体的接受水平较低[17],更不用说土耳其对中国文学、文化作品的接受水平和认知程度了。因此,如果对输入国的译介群体、受众认知、阅读习惯等情况缺乏深细致入的了解,只是简单的“打包式”输出和“一刀切”管理,那么我们的文化“走出去”向“走进去”的转变或将很难实现。

注 释:

①1994年,余华的长篇小说改编的电影《活着》获得第47届戛纳国际电影节评委会大奖;2002年,英文版小说集《往事与刑罚》获得澳大利亚詹姆斯·乔伊斯基金会颁发的年度悬念句子文学奖;2003年,兰登书屋推出的英文版《许三观卖血记》获美国巴恩斯·诺贝尔新发现图书奖;2008年,小说《兄弟》获得第一届法国国际信使外国小说奖。

②2018年3月,由中国国家新闻出版广电总局支持的“中国书架”项目落地伊斯坦布尔内齐赫书店。

③根据2010年的数据统计,从上世纪五十年代到本世纪,中国国家图书馆收藏的870余种外译图书中,土耳其语的仅占1席。

④由于没有正规渠道了解和掌握中国作品在土耳其的出版情况,笔者只能通过各大线上销售平台粗略统计已在土耳其正式出版发行的中国作品的数目。