高中学生物理运动学“迷思概念”的研究

——以高中物理必修1运动学为例

张昉璇

(东莞市东华高级中学 广东 东莞 523000)

1 引言

运动学是学生接触高中物理的开端,同时也是动力学学习的基础.在具体的学习过程中,大多数学生由于受到初中物理学习思维模式和习惯的影响,对概念理解不清导致运用和拓展方面存在极大困难,即存在“迷思概念”.“迷思概念”是指学习者头脑中局限的片面的、模糊不清的概念和错误概念[1],它的存在贯穿于学生学习系统科学知识前后.在学生学习过程中,这些“迷思概念”严重干扰学生对于概念的理解,进而影响物理核心素养的提升,所以转变学生头脑中的“迷思概念”势在必行[2].

国外已有FCI和CSEM等关于研究动力学和电磁学概念转变测试量表,但在运动学模块的研究相对来说比较少.而运动学在高中学习阶段的引领性和基础性决定了其重要地位.基于我国学生学习高中物理的实际情况,对运动学“迷思概念”的研究亟需深入探讨[3].

2 对学生在运动学学习中出现的“迷思概念”的研究

2.1 “迷思概念”出现原因

通过对学生课堂中的表现以及作业情况,总结出学生头脑中“迷思概念”形成的原因大致有以下几点:

(1)日常生活中的现象并非事物的本质特征.比如在自由落体运动的学习中,学生通过日常现象的观察,容易将现象总结为:物体越重下落越快.

(2)学生原有认知的思维惯性干扰其形成新的认知思维.比如惯性思维会让学生认为加速度如果是正值,物体做加速运动,相反加速度是负值,物体做减速运动.

(3)学生原有认知对科学概念的学习产生负迁移.比如之前学习过的路程-速度关系式,学生会有随着时间的变化,路程为零,速度也为零的印象,所以就会产生位移为零的想法,或速度为零,加速度为零的想法.

(4)数学中的惯性思维模式.比如在数学中学习的“平均”的概念,就会影响平均速度与速度的平均概念及公式之间的区分.

(5)易将概念名称理解成其表面的意思.例如加速度容易被理解成是使物体速度增加的物理量.

(6) 高中物理概念多数都很抽象,导致学生不易理解,且部分学生感觉到高中物理的难度,畏惧思考或不情愿独立思考,从而影响“迷思概念”的转变[4].

(7)一些学生注重物理多模型、多概念的认知,但是忽略了概念与概念之间的联系.

(8)学生不清楚一些概念引入的原因,从而影响了更深层次的思考.

(9)物理问题中隐含条件的忽视和多余条件的干扰.

(10)教师在课堂教学中过于注重教材中知识的讲解,忽略了各个方面资料的整合.

(11)教师对教学内容的错误理解、教学思路混乱或没有从学生的角度思考教学,影响教学效果,从而影响学生“迷思概念”的转变.

2.2 对运动学中出现的“迷思概念”的收集

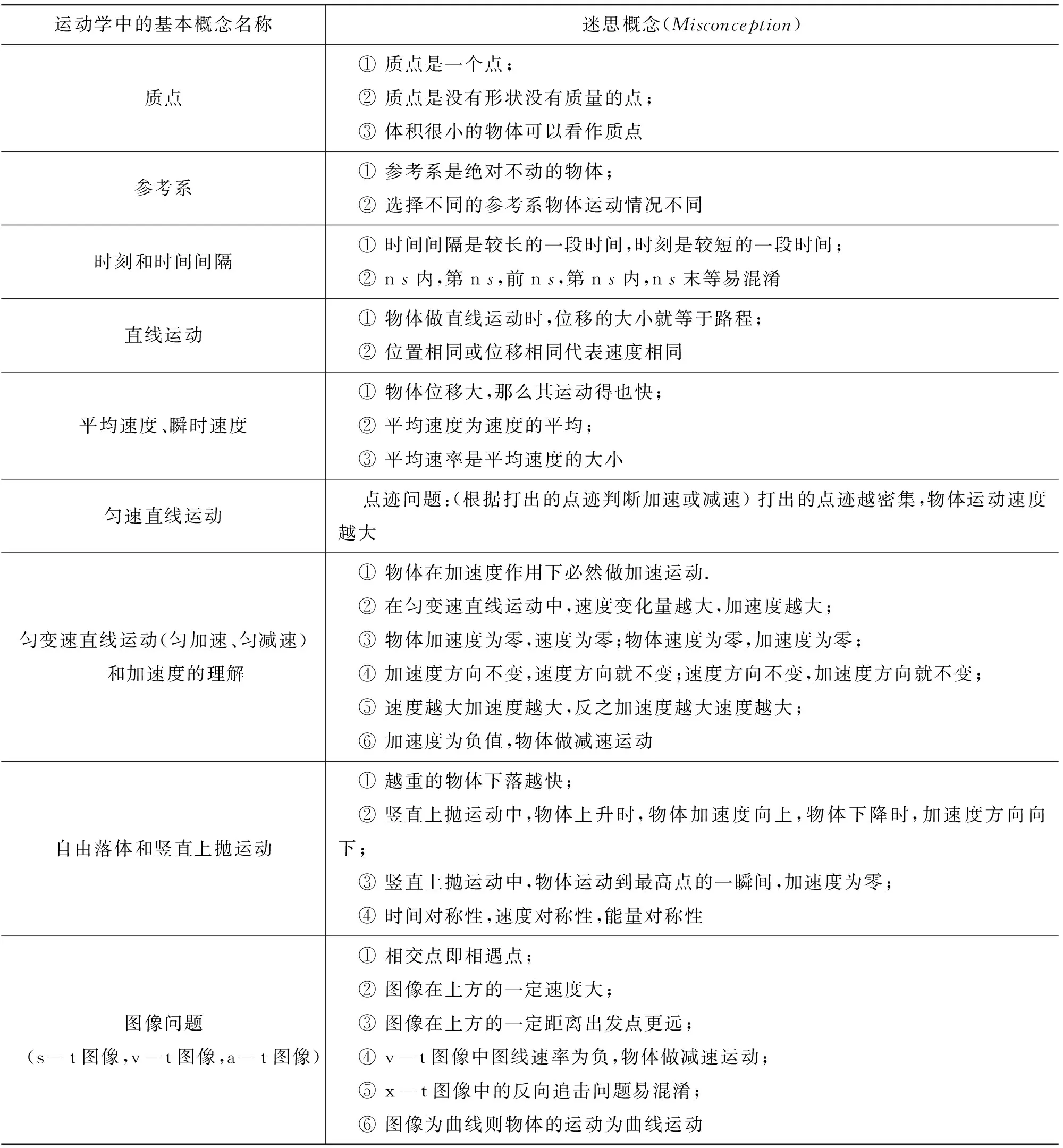

根据学生课堂表现、学生作业及学生测试情况,笔者整理以下对应知识点的高中物理必修1中运动学“迷思概念”,如表1所示.

表1 高中物理运动学“迷思概念”

由表1可见,学生对匀速直线运动、匀变速直线运动等方面的知识的理解存在误区,且大量、零散地存在于学生的头脑中.这些“迷思概念”严重影响着学生对于科学概念的理解和运用.运动学是高中物理的基础内容,与后续内容联系密切,因此,必须对学生的这些“迷思概念”及时纠正,为后续课程内容打好基础.

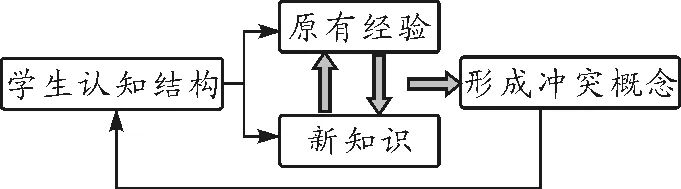

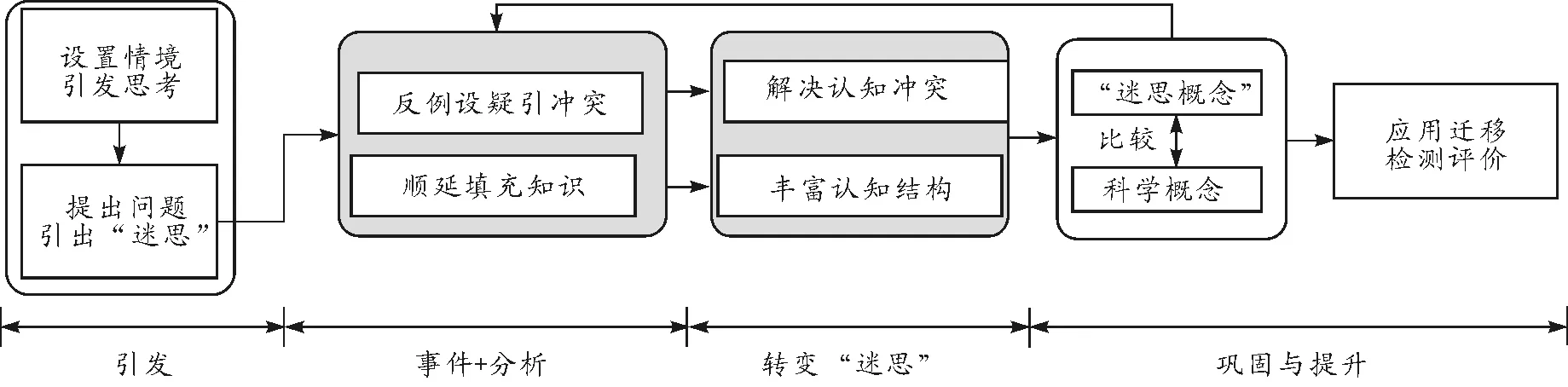

3 构建转变“迷思概念”模型

根据皮亚杰发生认知论、建构主义学习理论、奥苏泊尔有意义学习和概念转变理论综合分析,学生对于新知识的学习流程如图1所示.学生头脑中原有认知结构大多数是不完整、不系统的甚至是错误的,所以就前人经验来讲,行之有效的方案就是要让学生在学习过程中形成认知冲突,以此转变头脑中的“迷思概念”.如图2所示是“迷思概念转变模型”,其中包含四大环节要素:引发、事件+分析、转变、巩固与提升.

图1 学生认知结构变化过程图

图2 “迷思概念”转变模型

3.1 引发

每一堂课在引入新的物理知识概念前,首先要引领学生进入问题情境,教师在给出情境后提出与情境相符合的,能够引发学生思考并且与本堂课主要内容相关的问题,并让学生说出对问题或概念的个人解释,以引出学生在学习新知识前存在的“迷思概念”.为了实现这一目的,教师应在课前预设需引出学生怎样的“迷思概念”,而设置怎样的情境(此过程需教师对学生学情有所掌握,或咨询有经验教师或对学生进行访谈等).例如,在讲解“自由落体运动”一节时,需引出学生“重的物体下落快,轻的物体下落慢”的迷思概念,可以设置“石头和羽毛从同一高度自由下落的小实验”,通过教师的演示实验或学生自身的体验,从而提出问题.在讲解“加速度”这一节课时,需引出学生“速度越大,加速度越大”的迷思概念,可以设置“甲车由速度为零运动一段时间,速度达到100 km/h;乙车由速度为零经历同一段时间,速度达到80 km/h.”提出“哪个车的加速度更大?”的问题.教师在设置情境时应多联系日常生活实际采取逐步引导的方式,拒绝灌输式教学[5],能够比较有效地激发学生的潜在知识,即学习科学知识前的迷思概念,也比较符合学生从感性理解到理性分析的学习顺序[6].

3.2 事件+分析和转变

“事件+分析”环节中的事件是教师提前准备的,可以通过演示实验、实例分析、学生自主探究、小组讨论、逻辑推理等方式进行.所分析的事件必须和上一环节主题一致,其关键在于对事件的分析,需要教师提出一系列引导性问题,从而引发学生的认知冲突.引发认知冲突在一定程度上可以激发学生的学习兴趣以及求知欲,能够更加有效吸收内化新知识.在此过程中,教师需要注意每个学生对同一事物理解的不同性与学生的主观能动性,所以在教学的过程中切勿一概而论,要了解不同学生的不同情况,做到因材施教.

“转变”是概念转变教学的中心环节,也是能否达到预期教学目标的关键.转变是一个过程,是通过上一个环节的事件和分析逐步发生认知冲突,再通过对事物本质的重新认识而发生转变.

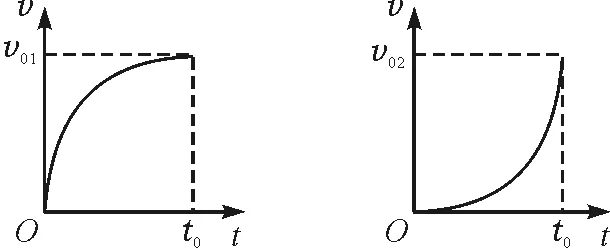

“事件+分析”和“转变”的过程是一个有机整体,这种整体在多数情况下是一个循环的过程.比如在学习完“速度与平均速度”概念之后,会对“平均速度和速度的平均”作区分讲解,对于这两个概念理解,绝大多数学生受数学中“平均”概念的影响,会认为平均速度就是速度的平均.教师可以在课堂上设置问题,让学生进行小组讨论来解决,使学生达到有深度的概念学习.“(1)平均速度是如何定义出来的?(2)平均速度能描述运动的什么性质?(为什么提出平均速度);(3)尝试通过图3中v-t图像分析平均速度与速度的平均的不同点.”事件的形式多种多样,教师可根据不同的实际情况灵活运用教学方法,有效刺激学生形成认知冲突,最终达到解决认知冲突的目的.

图3 比较两图平均速度与速度平均的异同点

3.3 巩固与提升

通过以上步骤,学生形成新的知识结构,但是这种新建构的知识体系并不稳固,需要通过重复记忆加深印象.而且构建复杂的知识结构网络仅依靠线性的教学过程往往是不够的.教师可以通过迷思概念和科学概念的举例比较,让学生反复辨析,或在解决具体问题过程当中应用学习的新概念,最后使学生能够运用新知识进行迁移.比如学生在学习过位移概念之后虽然能够说出“位移是有大小、有方向的,是能够表示物体位置变化的物理量”,但依然存在“位移的大小就是路程”这样的迷思概念.可以通过实例分析进行解决:提出“星期天当你乘坐出租车从家里回学校时,司机师傅是按照路程还是位移收费的?当你到学校时发现东西落在家里所以又赶回家,到家时整个过程的位移是多少?”等一系列问题让学生做小结“物体运动的位移大小和路程是什么关系?什么时候位移的大小才等于路程?”巩固与提升这一环节是任何教学过程中必不可少的一部分,一方面有助于巩固或调整学生的新知识结构,及时检测学习情况;另一方面有助于教师了解学生学习效果,及时进行相应的调整.

4 教学建议

根据对一些有经验教师的访谈、调查研究和对学生情况的了解,笔者提出以下几点建议供物理教师参考:转变学生头脑中的“迷思概念”应循序渐进;教师应合理利用学生头脑中的“迷思概念”,而不是想尽办法用科学概念取代它们;教师在帮助转变学生“迷思概念”的同时,注重学生认知结构的整合;在选择转变策略的同时应注重学生的情感动机,预测转变方法是否有效[7];教师在课堂教学中应注意一些内容讲解和操作,避免不当的内容与操作误导学生,使学生产生新的“迷思概念”;及时运用科学概念,做好教学反馈;在转变学生“迷思概念”教学中,教师有必要建立学习进阶的思想;注意课后的及时复习.