新生代海员职业认同感提升的一项随机对照试验

李婷婷 董 震 崔 凤

一、问题提出

2019年中国船员发展报告显示,持有适任证书的国际航行海船船员年龄在20-30岁的占比为28.6%①引自《2019中国船员发展报告》,中华人民共和国交通运输部新闻办公室,2020年6月。。这一年龄段的海员大部分出生于20世纪80年代末至90年代,属于海员队伍的新生力量和后备军。然而相关数据显示不少年轻海员在经历短暂的海员职业生涯后考研,在继续深造之后一般不会再从事海上工作;航海专业学生在校期间愿意上船工作的只占46.9%,将海员作为终身职业的更是少之又少(宗兴东、徐锋,2019)。党的十八大提出“建设海洋强国”的战略目标。海员队伍是建设海洋强国的基础力量。交通运输部积极推进海员队伍建设,服务国家战略实施。相关调查显示,20世纪50—60年代出生的海员陆续在办理退休手续,而20世纪80—90年代出生的海员中途离职、弃船登陆的现象愈演愈烈,严重影响航运业的长远发展和海洋强国战略的实施。表面看来,这是因为随着各行各业繁荣发展,年轻人有了更多的职业选择,通过辛苦跑船来获得高薪的意愿不断降低,但从现实情况来看,这与海员切身利益的不满足、海员职业认同感低、海员角色身份认知模糊、海员的社会地位与其工作贡献和价值不相适应、海员职业吸引力在逐渐降低等问题紧密相关。这种现状背后的深层次原因以及有效的应对方式,亟待系统的研究予以澄清。

大量研究显示职业认同感和工作满意度是离职意向的预测因子(Van Dick et al.,2004)。一旦职业认同感建立起来,个体会更加忠诚于他们的职业并呈现出更低的离职意向;如果跟其他职业相比发现不利因素,也很容易降低他们的职业认同感(Haslam,2004)。尤其在一些特殊职业群体中,很多原因导致离职现象发生,而低职业认同感是其中重要原因(Selma S.&Selma D.,2014)。由此,一些对职业认同感进行干预的项目出现,如护士职业认同感教育项目,针对护士职业自我形象设计十次课程,有效提高了职业承诺和工作满意度(Selma S.&Selma D.,2014);理疗医生职业认同感项目,采用集体回忆方式进行小组讨论来分享他们面临的道德困境,帮助他们重新解释职业自我概念(Hammond et al.,2016);教师职业认同感发展项目,使用专业对话来促进反思能力和职业认同感发展(Mantei&Kervin,2011)。这些研究较常见的切入点是心理干预或思想教育,侧重从个体层面出发解决问题,而社会工作是把助人当作社会互动系统,是在各种复杂的社会条件下协助受助者实现目标的过程;小组社会工作强调在互动过程中相互影响,使受助者借助小组的力量,通过内外资源的整合来获得行为改变,恢复与发展社会功能(王思斌、熊跃根,2013)。海洋环境的特殊性和风险性使得海员面临复杂的情境,在工作中承担着相比其他职业更高的精神和体力负荷,下船后也更容易出现社会互动失调,因此海员职业认同感的提升也更加复杂和困难。海员职业发展中的问题与船上社会环境、船下社会资源关联较大,因此从操作层面以社会工作作为具体介入形式更契合海员的工作环境。海事社会工作以海员为核心对象,在海洋强国战略背景下关怀海员发展,协调船上社会关系,整合船下社会资源(董震,2015)。海员发展包括职业发展规划和职业技能提升等;协调船上关系有助于确保船上工作的有序开展;船下社会资源整合有助于减缓社会失调、促进社会互动。海事社会工作将海员个体的问题置入宏观社会环境和中观船上环境来解决海员职业的复杂问题,从海事社会工作的学科视角推进海洋生态文明建设,助力海洋强国建设。

根据工作要求-资源模型(Van den Broeck et al.,2013),海员职业特性带来的工作压力容易导致职业倦怠,进而产生较低职业认同感。社会工作理论中的优势视角、增能理论将关注点放在个体的积极力量,关注促进案主改变的所有有利因素,如思维、美德、性格、资源等。其中希望、乐观、自我效能感这些可供开发的个体内部资源备受研究者关注,认为它们能够缓解压力带来的不利影响,进而提高职业认同感、幸福感,有效促进个体积极应对变化、抓住职业机会、增强对职业环境的适应性(Fugate&Kinicki,2008),提高个体在职业中的主观成功(Ashforth,2001;Hall,2001)。社会工作者的首要任务是帮助受助者扭转消极的前景和悲观的自我评价,因此在强调优势为本的社会工作实务领域,希望研究产生了重要影响。希望认知理论由Snyder提出,强调当希望被看作是一种认知元素的时候,它是一种目标导向的正向思维策略(Snyder,2002;Snyder et al.,2002)。近年来有关希望的特性、测量、作用及其应用等研究层出不穷,但大多应用于精神疾病和康复领域。从这些研究中可以发现,高希望感的个体明显具有更强的心理防御能力,表现出较少的心理疾病和较多的幸福感。因此,如何以Snyder等人的希望认知理论为基础,对个体的希望思维进行培养、干预就变成近年来一个重要话题。目前有多种形式的方法可以用来提高个体的希望感,主要包括独立系统的希望干预、融合希望增进策略的干预和普通群体的心理教育模式。已有研究主要集中在临床与实践中运用希望思维来改善个体身心症状(Sotodeh-Asl et al.,2010;Ho et al.,2012)、维护心理健康(McCrea,2014;Szramka-Pawlak et al.,2014)、促进个体适应(Woods et al.,2013),但相关研究在职业领域基于希望思维来关怀海员职业发展、协调船上社会关系、整合船下社会资源以促进海员对职业环境的适应和投入还少有研究涉及。这促使本研究做部分积极尝试,与案主一起探索通过灌注希望、发展目标思维和路径思维来扭转困境,从而实现力量和资源的积蓄,这也是对希望理论的新拓展。

综上,本研究根据希望理论(Snyder et al.,2006)、职业认同感理论(Meyer Allen&Smith,1993)、认知行为治疗模式、优势视角理论,结合理论分析和实证研究,探寻影响新生代海员职业认同感的希望干预模式,指导新生代海员职业认同感提升,在验证其干预效果的基础上,推广应用于海事社会工作学科体系建设,推动海员队伍建设。

二、研究方法

(一)研究对象

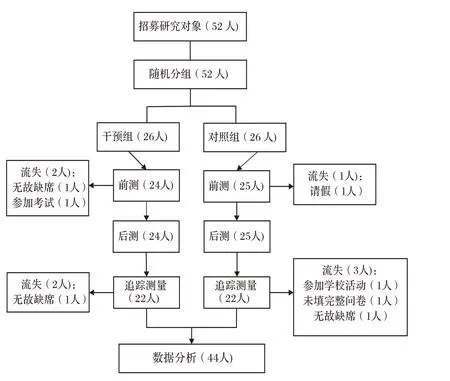

研究对象为某校海上专业学生52名,通过学校就业指导中心职业发展联盟发布的“生涯训练营”的通知自愿报名而来,此前未参加过类似活动。学生被随机分配到干预组和对照组。在活动过程中,有些学生因故缺席,有些学生没有完成三次测量,最终44名学生全程参与活动,其中干预组22人(Mage=20.50,SD=0.913),对照组22人(Mage=20.14,SD=0.774),两组被试在基线期各指标没有显著差异(见表1)。研究对象的招募、随机分组、干预等流程见图1.

图1 干预流程图

(二)研究程序

全部活动在某教学楼教室完成。活动共五次,每周一次,每次持续90分钟。干预组参与小组社会工作活动,对照组开展班级事务活动。第一周,所有学生在不知晓具体活动目的前完成希望量表、职业认同感量表、职业使命感量表的基线测量;之后每周参加一次活动。所有学生在五次活动结束后再次填写希望量表、职业认同感量表、职业使命感量表,完成后测;活动结束两周后填写上述量表完成追踪测量。

(三)干预方法

干预组接受的活动是在参考理论和实践依据,并结合新生代海员职业发展阶段特征和职业发展认知特征设计的五次小组活动。理论方面遵循希望干预的四个步骤,即灌输希望、设置目标、路径思维、动力思维(刘孟超、黄希庭,2013)。本研究设置了学习希望理论、思考职业发展目标、讨论实现目标的方法和策略,提升规范认同、情感认同和持续认同等内容。实践方面,通过对新生代海员访谈,总结其上船实习和下船后遇到的共性议题,如设置职业目标、制定职业发展计划、适应海上工作环境、应对船上工作压力、改善下船后的社会互动等,并将这些议题设计到干预方案中,使得希望干预的重点聚焦在职业领域,重点提升新生代海员在职业领域的希望水平。形式涉及知识讲授、小组讨论、课后练习、视频播放、读书沙龙等。

(四)干预过程

第一次小组活动主题“海上的灯塔”,目标是灌注希望,设定目标。第一阶段为建立合作信任关系(35min),包括活动介绍、小组契约、基线测量、自我介绍四个环节。第二阶段为生命回顾(30min)。向小组成员讲解希望的概念以及对工作、生活的影响;小组成员分享自己在职业发展中经历的希望产生和消退的过程;社会工作者协助小组成员分析阻碍希望实现的因素。第三阶段为展望未来(25min)。引导小组成员根据实际情况写出自己在今后上船实习及工作中的目标计划,绘制目标规划图;协助小组成员列出积极自我评价以及对职业目标的积极预期。

第二次小组活动主题“大国工匠”,目标是通过加强路径思维、动力思维来增加规范认同,主要针对职业发展。第一阶段为活动回顾(5min)。第二阶段为纪录片赏析(30min)。播放我国建设海洋强国以及先进航海人邓忠诚事迹纪录片;对纪录片所展现出的航海精神和职业规范进行分析,学习其所展现出来的希望元素。第三阶段为新丝路上的蓝色梦想(路径思维)(30min)。引导小组成员结合学习和实习经历,分享自己对航海精神和职业规范的理解和践行方法,绘制目标路线图。第四阶段为保持信念,坚持追求(动力思维)(25min)。引导小组成员分享自己在践行职业理想目标过程中如何保持信念,维持对预定目标的心理能量。

第三次小组活动主题“我的航海梦”,目标是通过加强路径思维、动力思维来增加情感认同,主要针对船上社会环境的积极应对。第一阶段为活动回顾(5min)。第二阶段为读书沙龙(20min)。社会工作者带领小组成员阅读《积极情绪的力量》一书中的重要章节。第三阶段为分享积极情感体验(动力思维)(35min)。引导小组成员回顾上船实习中的重要事件,分享自己如何排解压力,投入工作,促使其把注意力转向积极方面,看到自身的能量。第四阶段为学习提高积极情感的方法(路径思维)(30min)。向小组成员具体讲解化解船上同事间矛盾的方式方法,使其以良好的心态、稳定的情绪和意志,实现社会责任和自我价值。

第四次小组活动主题“向海而生,逐梦远航”,目标是通过加强路径思维、动力思维来增加持续认同,主要针对船下社会资源的整合。第一阶段为活动回顾(5min)。第二阶段为整合社会关系(路径思维)(35min)。针对海员下船后可能面临的社会化失调现象,引导小组成员对自己的社会互动情况绘制生态系统图,交流各自的困惑及想法,社会工作者通过关注其内外资源,帮助链接资源,拓宽社会关系网络。第三阶段为发展积极思维(动力思维)(50min)。视频连线已退休的优秀船长,以自身经历鼓励青年海员应增加社区参与,通过增加互动频率的方式减少船下社会脱节。

第五次小组活动主题“优势为本,激发希望”。目标是整合干预效果。第一阶段为活动回顾(5min)。第二阶段为情感回顾(25min)。引导小组成员列举并分享从第一次活动至今有关目标实现的情绪情感体验。第三阶段为经验回顾(35min)。引导小组成员梳理并分享希望思维对自己工作、生活、社交等方面的影响,尤其是对自己从事海员职业本身的意义和作用。第四阶段为一路成长(25min)。再次填写希望量表、职业认同感量表、职业使命感量表;社会工作者总结并结束整个活动。本研究在干预结束两周后开展并完成追踪测量。

(五)测量工具

希望量表(Adult Dispositional Hope Scale,ADHS)。包括路径思维(4个题项)和动力思维(4个题项)两个维度,以及4个关于目标的题项用来转移被试注意且不计分,共12题,采用4点计分(从非常不像我到非常像我),量表总分越高,希望水平越高。英文版的量表信度值为0.74到0.84,再测相关系数为0.80,并且具有良好的结构效度(Snyder,1995)。中文版的量表采用任俊(2006)翻译的成人希望量表,已有研究证明该量表具有良好的信效度和适应性并被广泛使用(陈灿锐、申荷永、李淅琮,2009)。本研究中,量表总分及两个因子的内部一致性系数均达到0.75以上。

职业认同感量表(Commitment to Organizations and Occupations)。由Meyer和Allen(1991)编制,最初应用于组织认同感,后经修订(Meye et al.,1993)适用于职业认同感。包括情感认同(6个题项)、规范认同(6个题项)、持续认同(6个题项)三个维度,共18题,采用7点计分(从非常不像我到非常像我),量表总分越高,职业认同感越高。本研究中,量表总分及三个因子的内部一致性系数均达到0.80以上。

职业使命感量表(Chinese Calling Scale,CCS)。由张春雨(2015)编制,包括利他贡献(4个题项)、导向力(4个题项)、意义和价值(3个题项)三个维度,共11题,采用5点计分(从非常不符合到非常符合),量表总分越高,职业使命感越高。量表具有良好的信效度,总量表的α系数为0.84,三个维度的α系数均为0.77(张春雨,2015)。本研究中,量表总分及三个因子的内部一致性系数均在0.75以上。

三、结果分析

(一)基线期测量

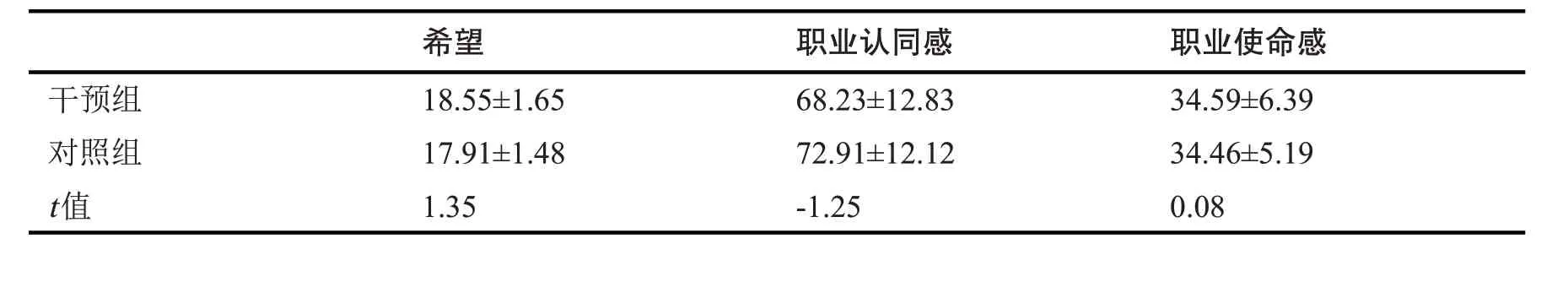

干预组和对照组成员的希望、职业认同感、职业使命感在基线期没有显著的组别差异(见表1)。

表1 干预组和对照组在基线期各指标的平均数、标准差和t值(N=44)

(二)操作检查

干预活动基于希望思维的四个步骤,作用于职业认同感的三个因素,这些活动着重强调提升海员职业领域的希望水平,且干预组在接受干预的同时间段对照组在开展日常班级事务活动。因此干预组的变化可以归结于干预产生的效果。

(三)后测期和追踪测量期

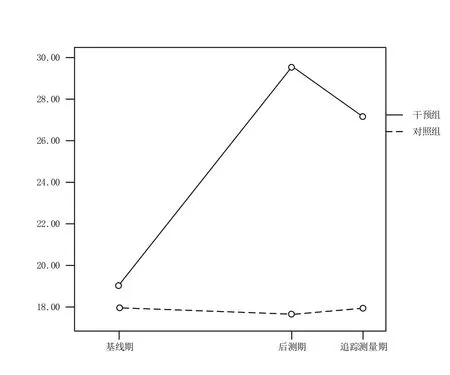

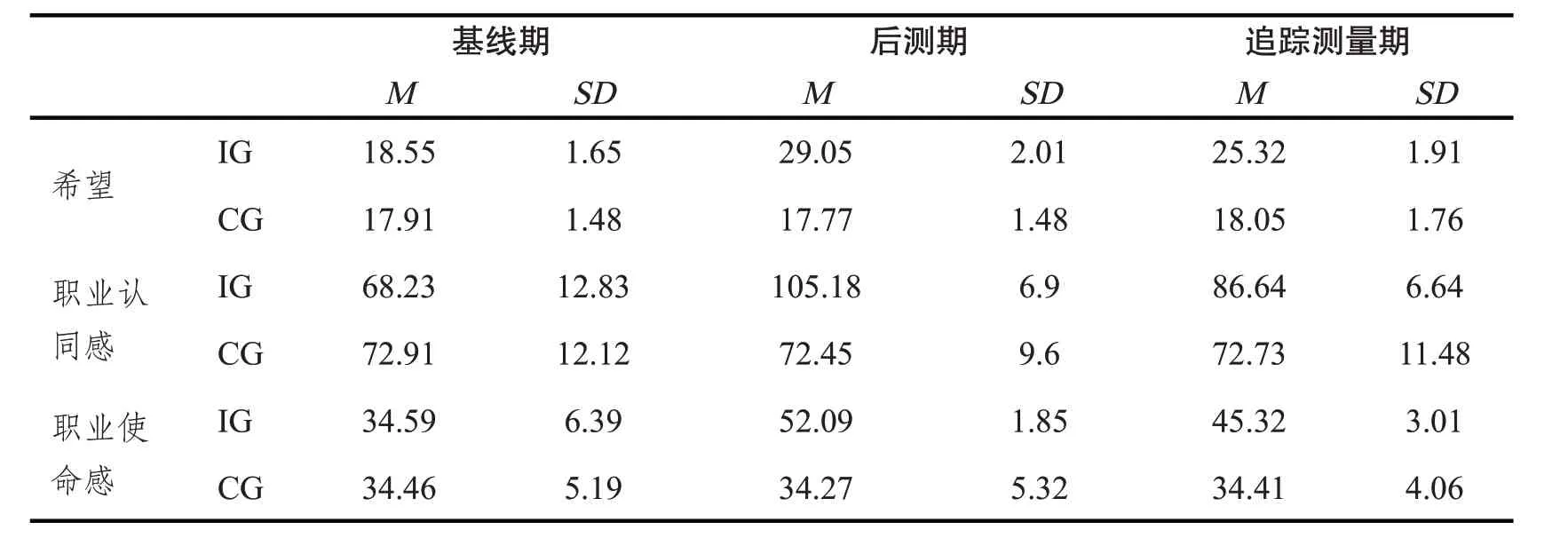

各变量在三个测量阶段的平均值、标准差统计结果见表2。以希望为因变量(见图2),时间和组别为自变量的重复测量方差分析结果发现,时间的主效应显著F(2,86)=130.106,p<0.001,η2=0.756;组别的主效应显著F(1,43)=318.224,p<0.001,η2=0.883;时间与组别的交互效应显著F(2,86)=134.856,p<0.001,η2=0.763。简单效应分析结果发现,干预组的希望水平在基线期、后测期、追踪测量期差异显著(p=0.000<0.001),对照组的希望水平的三次测量差异不显著(p=0.841>0.05)。后测期和追踪测量期,干预组的希望水平均显著高于对照组(p<0.001)。干预组在后测期(p<0.001)和追踪测量期(p<0.001)的希望水平与基线期相比均显著提高。

图2 三个测量时间点不同实验处理下的希望水平

表2 干预组和对照组在不同测量阶段的各指标统计(N=44)

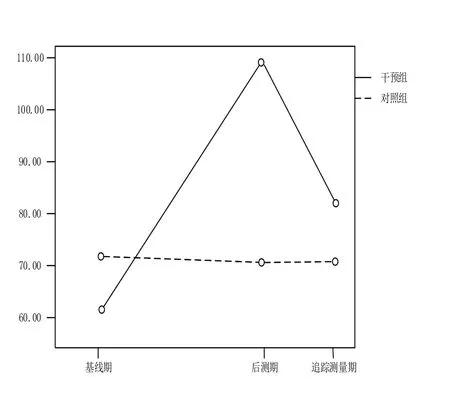

以职业认同感为因变量(图3),时间和组别为自变量的重复测量方差分析结果发现,时间的主效应显著F(2,86)=194.992,p<0.001,η2=0.823;组别的主效应显著F(1,43)=23.349,p<0.001,η2=0.357;时间与组别的交互效应显著F(2,86)=204.828,p<0.001,η2=0.830。简单效应分析结果发现,干预组的职业认同感在基线期、后测期、追踪测量期差异显著(p=0.000<0.001),且后测期(p<0.001)和追踪测量期(p<0.001)的职业认同感与基线期相比均显著提高。

图3 三个测量时间点不同实验处理下的职业认同感

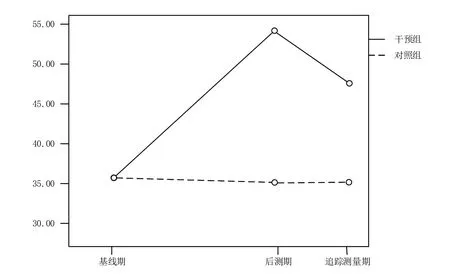

此外,实验还以职业使命感作为效标变量来考察干预效果。以职业使命感为因变量(图4),时间和组别为自变量的混合设计方差分析结果发现,时间的主效应显著F(2.86)=88.452,p<0.001,η2=0.678;组别的主效应显著F(1,43)=70.203,p<0.001,η2=0.626;时间与组别的交互效应显著F(2,86)=91.999,p<0.001,η2=0.687.简单效应分析结果发现,干预组的职业使命感在基线期、后测期、追踪测量期差异显著(p=0.000<0.001),且后测期(p<0.001)和追踪测量期(p<0.001)的职业使命感与基线期相比均显著提高。

图4 三个测量时间点不同实验处理下的职业使命感

四、讨论与结论

(一)希望与职业认同感之间的逻辑关系

希望是一种目标导向的正向思维策略,包括目标思维(个体构想出实现目标的有效途径的能力和信念)、动力思维(激励个体产生目标,维持沿着所设定路径达到预定目标的心理能量)(Snyder et al.,2002;Snyder et al,2006)。对身处高压环境下的个体,希望是应对问题的重要力量(Kirschman et al.,2010),且希望的作用突破减轻病痛扩展到促进个体的职业发展(谢丹、赵竹育、段文杰等,2016)。希望不仅有助于职业的认可和接纳,而且增加其积极行为(王钢、张大均、刘先强,2014)。拥有一支数量充足、结构合理、素质优良的海员队伍首先需要海员自身对航海事业的忠诚(规范认同),对所从事职业情感上的投入(情感认同),且愿意继续长久从事这一职业(持续认同)(Meyer&Allen,1993)。规范认同、情感认同、持续认同的提高需要具体的方法和过程,即发现并制定符合自身价值观、积极清晰的趋向目标(设立目标),目标设定后,为实现目标而努力,将宏大的目标分解,通过实现一个个小目标不断获得强化(动力思维),积累自信、增强信念,发展积极思维(增强动力)。以上这个“设立目标-找寻方法-增强动力”的过程,就是希望的三个步骤。在这个过程中,海员的自身价值和社会贡献融为一体,规范认同、情感认同、持续认同不断得到增强。

(二)希望干预改善新生代海员职业认同感的有效性

从研究结果可以看出,通过提升新生代海员的希望水平,能够显著提升其职业认同感。希望对职业认同感的影响作用可以从两方面来解释。(1)希望能直接激发个体在职业活动中的动力和积极性。当职业发展目标清晰且动力思维被调动时,就会唤起更多的关于职业活动的内在动力;当路径思维被提升时,会感知到更多实现目标的方法,从而激发职业活动动力。干预活动的不同主题对应职业认同感的不同维度,如“大国工匠”对应规范认同,“我的航海梦”对应情感认同,“向海而生,逐梦远航”对应持续认同。基于希望思维来提高职业认同感体现在干预活动的各个阶段,例如在提高情感认同阶段,社会工作者引导组员学习提高积极情感的方法,目的就是在增强其路径思维,组员间分享积极情感体验,目的就是在增强动力思维。每个阶段既包括对路径思维的培养又包括对动力思维的提升,且二者相互作用。这比单纯引导个体如何应对职业压力、克服职业发展困境更能够唤起对职业活动的热情、忠诚和动力。(2)希望能够缓解压力,帮助个体调动资源来适应职业环境。希望作为保护性资源能够缓解应激压力可能对个体造成的创伤,帮助个体更好地适应(Hobfoll et al.,1996;Yuen et al.,2013;刘旺、田丽丽、陆红,2014)。希望也会直接影响个体对应激源的评价和应对方式(Chang&DeSimone,2001)。干预组成员对特殊职业环境和工作任务的适应在接受希望干预后发生了显著持久的改善,希望一方面降低了新生代海员对海上作业环境和工作任务等压力的预设,另一方面以更加积极的应对方式面对工作中的应激源。

(三)社会工作干预研究应用

将希望的研究视角从减轻病痛的健康领域扩展到促进个体积极发展和社会适应的职业发展领域,不仅有助于开辟和拓展希望的研究领域和方向,更有助于深入理解职业认同感的内涵结构。“产生和维持希望”是“基于优势”的社会工作实践的重要组成部分,借助认知行为治疗模式、优势视角等理论模式为海员职业发展和船上社会关系协调、船下社会资源整合提供帮助,以多样的方式促进需求满足、问题解决,不仅可以帮助海员增强自我规划、自我调节的能力,更重要的是能够发掘出海事社会工作的作用,建立多元海员培养体系,为船上管理人员提供更有针对性的实训支持和技能保障,扩大社会工作理论应用范围。

目前社会工作领域的干预研究还较少,随机对照组研究证据较稀缺,而社会工作科学化发展需要对干预研究充分重视。干预研究具有完善项目、确定作用因素和形成理论三个目标(周晓春,2016),本研究运用随机对照组实验,收集实证证据,对项目设计中最核心的有效干预要素“希望思维”精准识别,为干预方案的制定和评估提供理论依据,拓展希望思维的理论应用范围,这对证据为本的社会工作实务而言具有重要意义,推进社会工作实现专业化与规范化并行并重的发展方向。此外,干预研究需要采用一定方法,尽可能提高项目实施与项目设计的符合度,即项目的保真度控制(彭瑾、李娜,2020),在本研究的项目设计阶段,注重对项目理论核心内容希望思维的探索;在项目实施阶段,干预人员严格按照项目要求的实施方式开展干预;在干预效果的评估证明阶段也严格对保真度进行控制。

基于希望思维的小组社会工作服务的优势体现在三个方面。(1)在互动中培养和增进希望思维。通过小组模式交流想法、分享经验,形成群体力量集思广益,在活动过程中通过模拟可能出现的困难和障碍,引导案主积极思考路径选择,采取积极的动力思维及目标重设来解决问题。(2)整合内外资源发掘和利用希望思维。在灌注希望、提升目标思维、动力思维的过程中,案主不是仅仅依靠个人力量进行认知调整或思想转变,而是紧密结合其工作生活情境中可以利用的资源系统,如小组活动内容模拟真实情境,引导案主分析工作情境中与其密切相关的人或组织系统、生活情境中与其产生互动的人或社区资源,协助案主更清楚地理解他们的处境,通过分析可利用的资源来培养路径思维。(3)激发希望思维的话语和叙事。社会工作者鼓励案主分享过去的经历,挖掘案主潜在的希望思维,予以识别和利用,赋予案主运用希望思维进行表达的机会,从而激发运用希望思维的自信和倾向。

本研究的干预方案经实验有效,且可以推广应用,但仍有以下几个方面需在未来研究、实践与应用中不断完善:样本量小且三次测量均是以自陈量表的方式收集数据,未来研究可扩大样本量且采用更加客观的测量方式;更长时间的持续效果有待进一步验证,本研究由于客观现实条件限制仅在干预结束两周后即进行追踪测量,干预的持续效果可能并未完全得以体现,所以建议未来研究可在干预结束五周或更长的时间后再进行追踪测量;安慰剂效应控制,虽然小组成员是在不知晓干预目的前提下参加活动,但招募通知主题是生涯训练营,所以有可能引起其无意识的正向反应,因为得到关注而改善。总而言之,在当前建设海洋强国战略背景下,海员在国家海防安全战略中的地位和作用应该予以充分重视,本研究在探寻影响新生代海员职业认同感的近端且可控的保护性因素过程中发现,社会工作相应的专业服务有助于塑造海员的高职业认同感,能够让其体验到海员职业带给自身的意义感和使命感,有利于推进海员队伍建设,服务国家战略实施。