疫情防控常态化下流动儿童抗逆力提升的小组干预:一项随机对照试验①

郑 玉 关 远 向德平

一、问题提出

在新冠疫情防控常态化的背景下,儿童群体的心理健康引起广泛关注(沈晓霜、李欣、闫军伟等,2020)。疫情之下,儿童群体表现出各种潜在的心理健康问题,例如焦虑、抑郁以及对疫情的恐惧等(刘玉娟,2020;沈晓霜、李欣、闫军伟等,2020)。作为儿童群体当中的弱势群体,流动儿童在成长过程中受到更多挑战(Wang et al.,2020),面临更多的环境压力(刘群、查贵芳,2020)和社会排斥问题(雷婷婷、顾善萍、蒋科星等,2019),更容易出现焦虑、抑郁和孤独等心理问题(王中会、Jin、蔺秀云,2014;周皓,2010)。21世纪以来,我国人口流动的一个特征是家庭化迁移趋势加强(韩嘉玲,2007;吴帆,2016):广州教育统计手册显示,2019年广州市在校小学生约110.47万,其中非广州市户籍(本地级市外)学生47.20万,占比高达42.7%①广州市教育局,2020,《2019年广州市教育统计手册》,jyj.gz.gov.cn/gkmlpt/content/6/6456/post_6456181.html#258.。如何帮助流动儿童群体应对环境中的不利因素,提升自身抗逆力水平,改善同辈关系,学会情绪调节,实现身心健康成长,成为当下我国现代化发展过程中的议题之一(李洁、罗柳芬、黄仁辉等,2018;刘群、查贵芳,2020;王景芝、陈段段、陈嘉妮,2019)。

抗逆力是指人在不利环境中利用自身优势以及所处环境中的资源,克服困境并积极适应的能力(Li et al.,2015;Masten et al.,2003;曾守锤,2011;何玲,2015;李冬卉、田国秀,2018;刘玉兰、彭华民,2016;向小平、田国秀、王曦影等,2014),是个人与环境互动的良性结果,且可以通过训练得到提高。有关流动儿童抗逆力的社会工作干预关注学生的心理潜能,充分挖掘学生内在心理力量,改善情绪状态;帮助学生优化成长环境,推动学生周边资源良性互动,减少社会排斥;实现心理状态的积极发展(曾守锤,2011;刘玉兰、彭华民,2014;田国秀,2007;张丽、田浩,2014)。疫情防控常态化背景下,如何提升作为弱势群体的流动儿童的抗逆力水平,帮助其克服疫情困难,成为学界关注的议题(刘斌志、赵茜,2021;阮敬、刘雅楠、任韬等,2020)。

流动儿童一般定义为随外来务工人员到本地生活的非本地户籍6-14岁儿童(高云娇、余艳萍,2012)。对于流动儿童抗逆力提升,高万红(2015)认为,可以运用抗逆力理论,帮助流动青少年儿童群体发现自身的优势和潜能,促进青少年儿童的社会参与,构建积极人格特质。对此,有国内学者开展了以提升抗逆力为主题的社会工作干预活动与研究。通过对北京市东城区打工子弟学校两个平行的四年级班级为研究对象,张丽敏、田浩(2014)采用二乘以二混合设计实验,发现抗逆力干预活动能显著提升流动儿童抗逆力水平,同时显著改善低分组的情绪控制,积极认知以及人际协助水平。有研究者通过对285名5年级的北京流动儿童整群随机抽样干预活动,设计以抗逆力提升为基础的介入活动,研究表明抗逆力提升活动能够显著提升实验组的抗逆力水平,提升幸福感(Tam et al.,2019)。近期,在全球新冠病毒蔓延的背景下,有学者开始关注疫情下流动儿童的健康问题。Feger等(2020)认为,对于原本就处于弱势地位的流动儿童群体,新冠疫情使得他们在社会中更加边缘化;疫情限制了儿童群体与同伴群体的社交活动与接触,增加了受到家庭暴力和虐待的可能性,因此面临大的心理健康风险。少量研究分析了疫情下流动儿童抗逆力问题。在疫情期间,Caqueo-Urízar等(2021)通过对智利北部移民儿童学生的调查显示,流动儿童抗逆力水平与社会整合及适应能力显著相关。Zainal和Dey(2020)通过在疫情期间的网络数据分析表明,儿童和青少年的抗逆力与社会阶层相关。总体看,疫情背景下流动儿童抗逆力提升的相关研究较少。流动儿童作为弱势群体(Wang et al.,2020),在疫情等不利环境下面临更大的挑战,相比一般儿童群体,更需要一定的抗逆力水平以应对困境。

关于青少年儿童抗逆力提升的介入理论,早期国内学者主要以儿童为干预主体展开活动。田国秀(2007)认为,应当转变传统的“问题视角”介入学生的心理健康问题,从优势视角出发,调动儿童自身内在心理力量,以提升学生的社会适应性与抗压性。随着国内儿童社会工作实务经验和理论的积累,流动儿童抗逆力提升理论从风险性因素与保护性因素出发,探讨流动儿童成长环境中的问题。吴帆、杨伟伟(2011)认为,流动儿童由于离开家乡,来到存在一定条件缺失的成长环境,需要在政策和制度上做整合,降低社区和学校环境中的风险因素,构建完整的流动儿童健康发展保护性因素,合理调配流动儿童的教育与发展资源。增强保护性因素的介入,抑制风险性因素,能有效缓解流动儿童的偏差行为以及适应性不良现象,表现出更好的应对能力(裴小茹,2012)。流动儿童的健康干预不应仅仅从流动儿童自身出发,也应关注校园环境层面。Henderson和Milstein(2003)提出,对于提升青少年儿童抗逆力,可以从以下六个维度展开:(1)增进亲社会连结。为儿童创造与老师、同学以及父母相互交流的机会。(2)让儿童明晰行为规范的界限。让儿童知道和他人互动时的社会规范,对于自身和他人的行为有明确的道德判断。(3)教导社会生活的基本技能。引导儿童学会与他人合作与沟通的基本技巧,在面对和同伴冲突时如何缓解矛盾,并学会调节自身情绪。(4)给予儿童关怀与支持。通过提升老师、家长以及社会工作者对儿童的关心与支持,让儿童有更高的社会归属感,更好地处理学习和生活中的困难。(5)给予儿童更高的期望与更多的信心。通过合理的方式,在学习和生活中给儿童更多的激励,使儿童在生活中更加自信。(6)给予儿童更多参与到社会活动中的机会。鼓励儿童在各种活动中自主决策,充分利用资源,鼓励儿童在学习与生活中的主动性。与此类似,张丽敏、田浩(2014)在开展流动儿童抗逆力干预的设计中,将介入活动分成七个主题,分别是:团体组建、优势品质挖掘、自信心提升、能力训练、情绪管理、目标搜索以及总结。疫情环境对于流动儿童来说,是额外的压力,譬如更多的家庭矛盾压力,以及更多的社交阻力(刘玉娟,2020)。在此背景下,更应当加大对流动儿童缺失环境条件的关注。疫情之下流动儿童群体抗逆力提升的介入,除了从个体出发,解构问题,激发儿童自身潜能,提升心理健康水平以外,还应当通过团体工作,重塑流动儿童群体中的社会支持,改善人际关系;更重要的是通过社会工作介入,整合家校资源,增加流动儿童的社会参与,提升流动儿童的社会连结。总之,对于疫情之下流动儿童的抗逆力干预,不仅要求提高其自身的抗逆力水平,更要求从儿童所处的环境出发,从社会层面、环境层面构建儿童抗逆力水平(周晓春、侯欣、王渭巍,2020),帮助流动儿童克服疫情困境。

虽然儿童抗逆力的研究已经受到学界的广泛关注,但当下国内针对疫情背景下流动儿童抗逆力干预的社会工作实务研究较少(张坤,2015),缺乏对疫情防控常态化下流动儿童抗逆力社会工作实务干预活动有效性的评估。本研究在疫情期间选取广州市白云区的一所农民工子弟学校为样本,开展小学生抗逆力提升主题小组工作,并对服务效果进行测量,以评估该小组活动的有效性。新冠疫情防控常态化背景下,如何在提升流动儿童群体抗逆力水平的同时,尝试从校园的整体层面构建流动儿童的抗逆力环境,是本研究的目的之一。

二、研究设计

(一)研究对象的选取

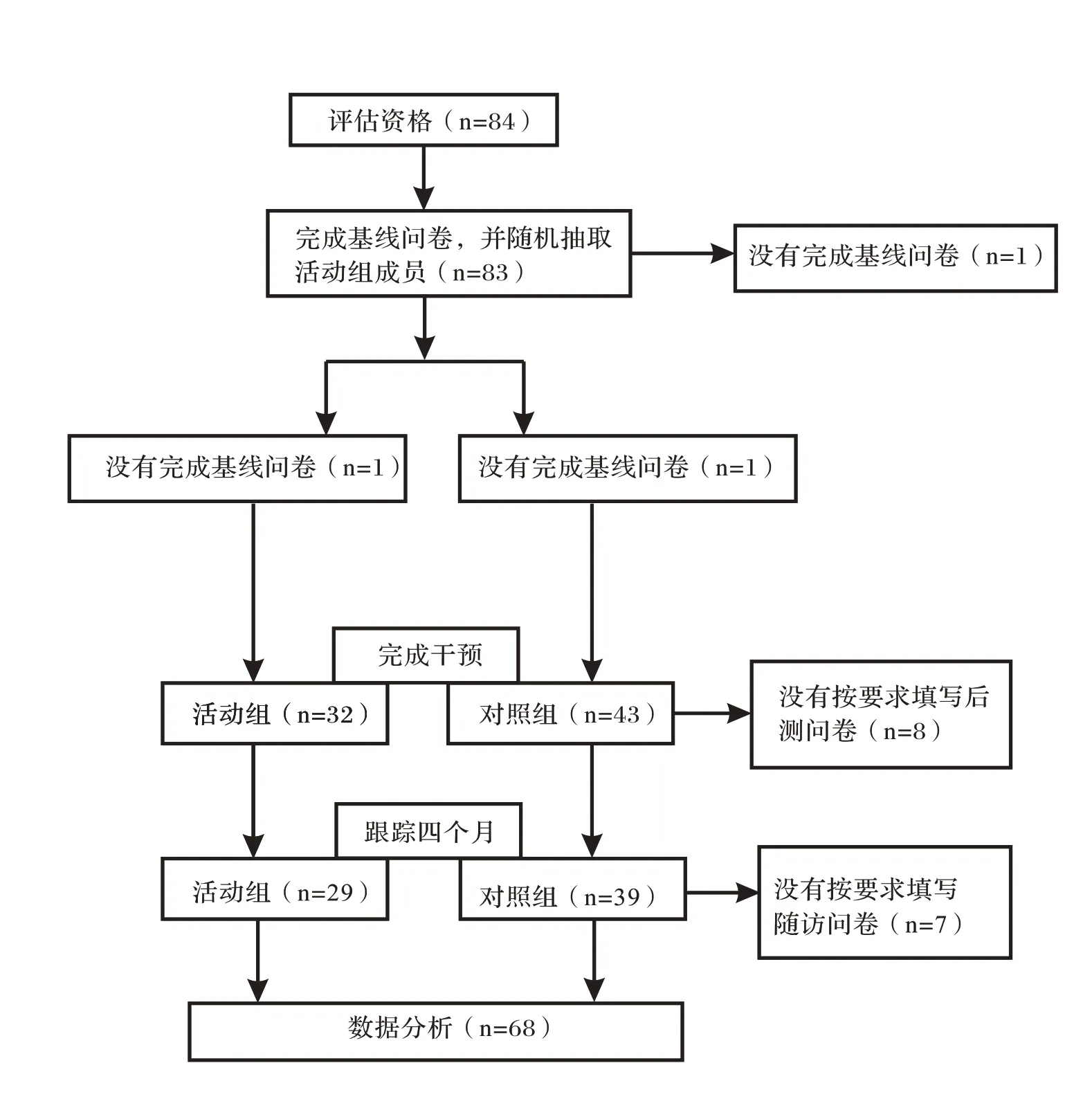

广东金融学院公共管理学院社会工作系师生在广州市白云区均禾街社会工作站的协助下,于2020年10月至2021年1月在JY小学开展主题为“逆风飞扬——小学生抗逆力提升”的小组活动,共有83位儿童参加,均来为小学3年级1班以及4年级1班的学生,全部为流动儿童。JY小学是一所成立于2009年的全日制民办小学,位于广州市白云区的城乡接合部。学校占地13000平方米,在校生约600人,绝大部分为流动儿童。活动在征得学校领导、老师以及同学们同意的前提下开展,同学们在活动过程中可以随时退出。活动开始前,通过随机数表随机抽取36位同学进入活动组。这36位同学分为3个小组,每个小组12人,每组由2位接受过专业训练的社会工作专业学生组织开展活动,同时由专业社会工作督导指导活动进程。剩下的同学进入候补对照组。所有参与活动的同学都填写了前测、后测以及四个月的跟踪调查纸质问卷。由于部分儿童没有完整或认真填写问卷,最后实际完成整个活动流程的儿童一共有68人。其中活动组29人,候补对照组39人(年龄范围8-11岁,均值为9.29,标准差0.79)。图1为整个抗逆力小组活动的流程图。

图1 抗逆力活动流程图

(二)抗逆力干预过程

本研究基于抗逆力理论的六个维度框架,运用优势视角与认知行为疗法的介入理念,结合疫情防控常态化背景,设计6节不同主题的小组活动,激发流动儿童以及环境系统当中的积极因素和保护性因素,规避危险因素与消极因素,以达到提升流动儿童抗逆力的效果。通过增进儿童亲社会连接,明晰社会规范,提升沟通技巧,学习情绪调节,增加教师关怀与支持以及鼓励儿童的社会活动参与,提升流动儿童的抗逆力水平(Henderson&Milstein,2003),以更好地应对疫情带来的困难。

活动组的具体干预内容如下:

1.“同窗有你更精彩”。本节小组活动首先向组员介绍小组目标和干预内容,邀请组员对小组内容设计提供意见和建议;然后开始相互认识游戏(大风吹),拉近组员与社会工作者以及组员与组员之间的信任关系;引导组员分享对目前同学关系现状的讨论和反思;协助组员讨论积极、正向和健康同窗关系的必备特征;最后,推动组员为建立小组内的健康朋辈关系制定契约。通过本节活动建立组员之间以及组员和组长之间的关系,为接下来活动中亲社会连接的促进打下基础。

2.“学会分享”。孩子们的互助支持和团结友爱有助于流动儿童规避疫情背景下的风险性因素。因此,本节小组活动由组长带领组员阅读绘本《石头汤》,分组讨论读后感,引导组员认识到分享和互助的价值和意义。并在此基础上,让孩子们了解和他人互动中的社会规范。

3.“非暴力沟通”。组长讲授非暴力沟通基本概念、相关理念和具体运用;邀请组员用短剧表演的形式还原自己在疫情下生活中遇到的冲突情景和自己的应对方式;引导组员学习运用非暴力沟通思维分析表演中的冲突实质,尝试运用非暴力沟通方式处理疫情下生活中遇到的冲突,并在大组中重新演绎新的剧本。

4.“情绪管理我能行”。疫情背景下,流动儿童面临比往常更多的负面因素,譬如家庭矛盾,社区支持受限等(刘玉娟,2020)。本节小组活动中,组长讲解艾利斯理性情绪理论,邀请小组组员分享疫情导致情绪失调的日常生活案例。引导组员分析引起他们消极情绪的事件,写下对这件事的信念和这个信念带来的结果;引导小组成员对自己产生的错误信念进行自我辩论来发现这个信念的不合理及行为效果;组长带领组员就上述非理性信念进行辨识,协助组员针对性发展积极思维和积极信念。

5.“正面管教教师茶话会”。疫情背景下,学校教师和领导面临更大的教育和管理压力(刘玉娟,2020)。教师可以通过关怀流动儿童,对学生表达积极期望,因材施教,为流动儿童提供更多的社会支持。因此,有必要开展针对学校教师的干预活动,以期增进老师对流动儿童的关心和帮助。本次活动邀请到了JY小学政教处主任、三年级和四年级的年级主任、班主任、任课教师等所有与小组组员有交集的老师,用参与式培训的方式开展了正面管教理念和技巧主题茶话会。通过提升学校教师的正面管教技巧,给予流动儿童更多的关怀与帮助,从积极的方面激励孩子,使流动儿童在疫情下的学习和生活中更好地树立信心。

6.“我为家庭/班级/社区做好事”。疫情背景下,由于保持社交距离的需要,流动儿童的正常社会交往与互动受到影响(刘玉娟,2020)。因此,本节活动中,社会工作者引导组员在当下环境中,如何为自己所在的家庭、班级以及所生活的社区做哪些力所能及的“好事”,引导组员主动担当,增进流动儿童在疫情下与周围环境系统的正向联结,鼓励儿童在学习和生活中主动和充分地利用资源。

第6次活动结束后,组织参加活动的流动儿童填写后测问卷(T2)。在第6次活动结束4个月后,组织参加活动的流动儿童填写跟踪调查问卷(T3)。

对照组的同学没有参加本期的抗逆力主题活动。仅在和活动组同样的时间,填写了基线问卷(T1)后测问卷(T2)以及跟踪调查问卷(T3)。并且研究者告诉对照组的同学,在接下来的学期中,他们同样有机会参加小组活动。整个干预小组的计划和执行皆在专业社会工作者的督导下进行。

(三)测量

由于被访者年龄较小,阅读能力较低,为减轻被访者的阅读负担,提高问卷效度,本研究使用相关量表的简表开展测量。

1.抗逆力量表

使用抗逆力量表CD-RISC-10简表测量流动儿童的抗逆力(Campbell-Sills&Stein,2007)。CDRISC-10是一个由十道题目组成的五分量表,主要测量被试在面对逆境和困难时的承受能力和应对能力(完全不符合=0,不太符合=1,一般=2,比较符合=3,完全符合=4),得分越高,被试的抗逆力水平越高。CD-RISC-10是27题原版的简版(Connor&Davidson,2003),目的是提升原量表的适用性。CDRISC量表适用于儿童的抗逆力测量(王景芝、陈段段、陈嘉妮,2019)。本样本中,该量表的信度系数为0.67,可以接受(George&Mallery,2003;Kline,2000)。

2.社会排斥量表

社会排斥感量表测量流动儿童的社会排斥感(Böhnke,2004)。社会排斥感量表是一个由4道题目组成的二分量表,主要问及被试在不同情境下,是否存在社会排斥感(0=不是,1=是),得分越高,被试的社会排斥感越高。

3.新冠恐惧量表

使用新冠恐惧量表测量流动儿童对新冠肺炎疾病的恐惧程度(Ahorsu et al.,2020)。新冠恐惧量表是一个由7道题目组成的五分量表,主要问及被访是否害怕新冠肺炎(1=完全不同意,5=完全同意),得分越高,被试的新冠恐惧水平越高。本研究中,该量表的信度系数为0.80,可以接受(George&Mallery,2003;Kline,2000)。

4.积极情绪和消极情绪量表

使用积极情绪和消极情绪量表(PANAS-10)测量流动儿童的积极情绪与消极情绪(Ebesutani et al.,2012),是积极情绪和消极情绪量表的简表(Ebesutani et al.,2011)。PANAS-10是一个由10道题目组成的五分量表(从不=1,总是=5)。其中包含积极情绪和消极情绪两个维度,每个维度5道题目。一个维度是测量流动儿童积极情绪(例如备受鼓舞、有活力),另一个维度测量流动儿童的消极情绪(譬如如坐立不安、害怕)。积极情绪维度总分越高,积极情绪水平越高;消极情绪总分越高,消极情绪水平越高。

(四)数据分析方法

基线问卷,后测和跟踪问卷通过纸质问卷向儿童发放和收集。使用SPSS以及JASP统计软件进行数据分析。通过均值和标准差对变量进行描述统计分析。通过重复测量方差分析检测干预效果。组别(试验组和对照组)作为自变量,抗逆力水平,积极情绪,新冠恐惧水平,消极情绪,社会排斥感作为因变量。比较组内因变量在不同时间点的差异,比较组间差异。重复测量方差分析中计算效应量和统计功效(1-β)以估计效应大小。通过简单效应分析检验活动组和对照组在不同时间点的各项心理健康指标是否存在显著差异。

三、实验结果

(一)描述统计与基线数据分析

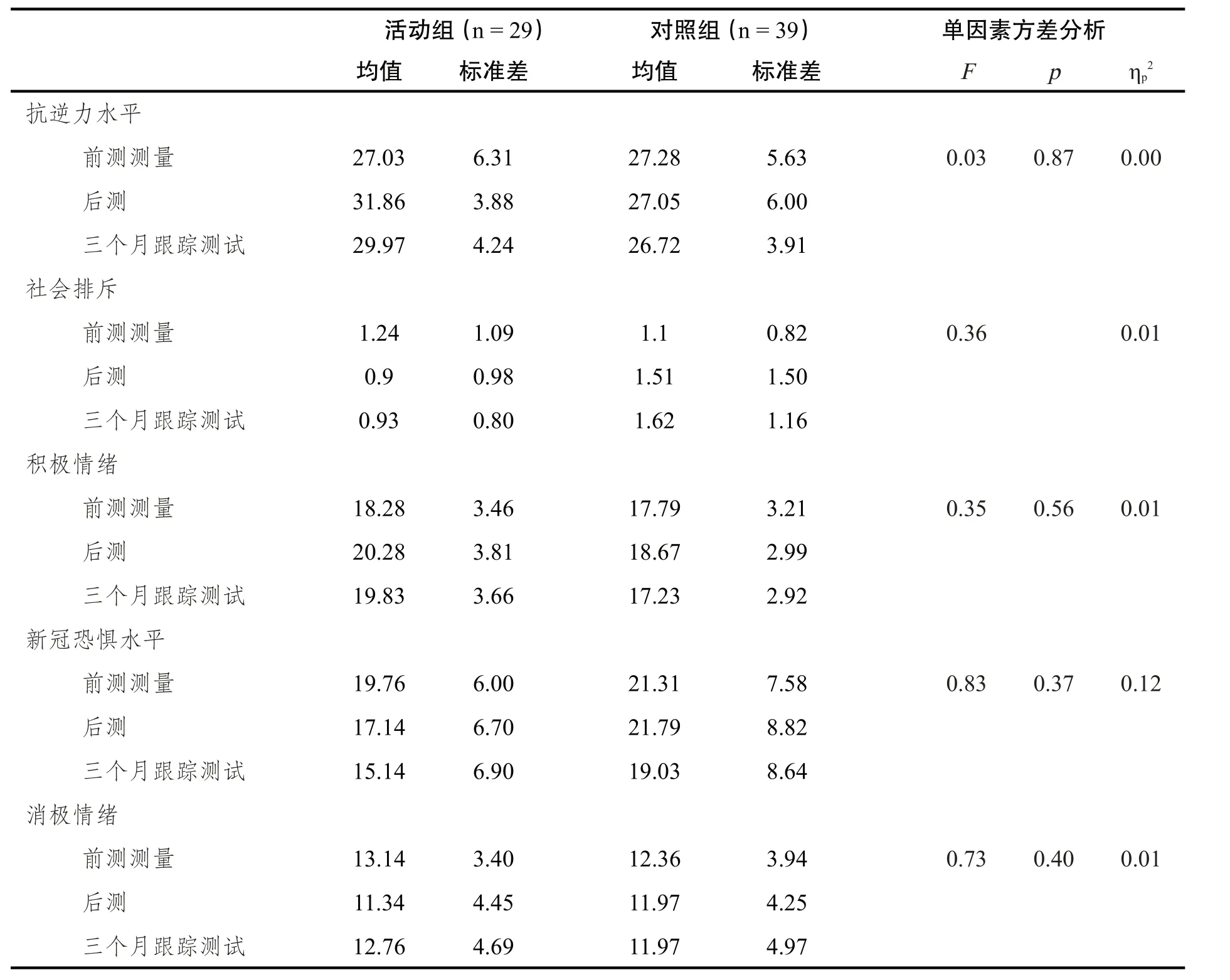

分组后,活动组和对照组在年龄[F(1,66)=1.16,p=.29]和性别[χ2(1,N=68)=0.89,p=.34]上无显著差异。如表1所示,单因素方差分析结果表明,活动组和对照组的因变量基线水平上无显著差异。

表1 描述性统计和单因素方差分析

(二)操作检查

干预活动尝试从抗逆力理论的六个方面,来提升抗逆力水平及其他心理健康因素,着重强调提升流动儿童的抗逆力水平。在活动组参加社会工作介入活动时的同一时间段,对照组正常参加学校的课程学习活动。因此活动组的变化可以归结于抗逆力小组活动产生的效果。

(三)活动效果分析

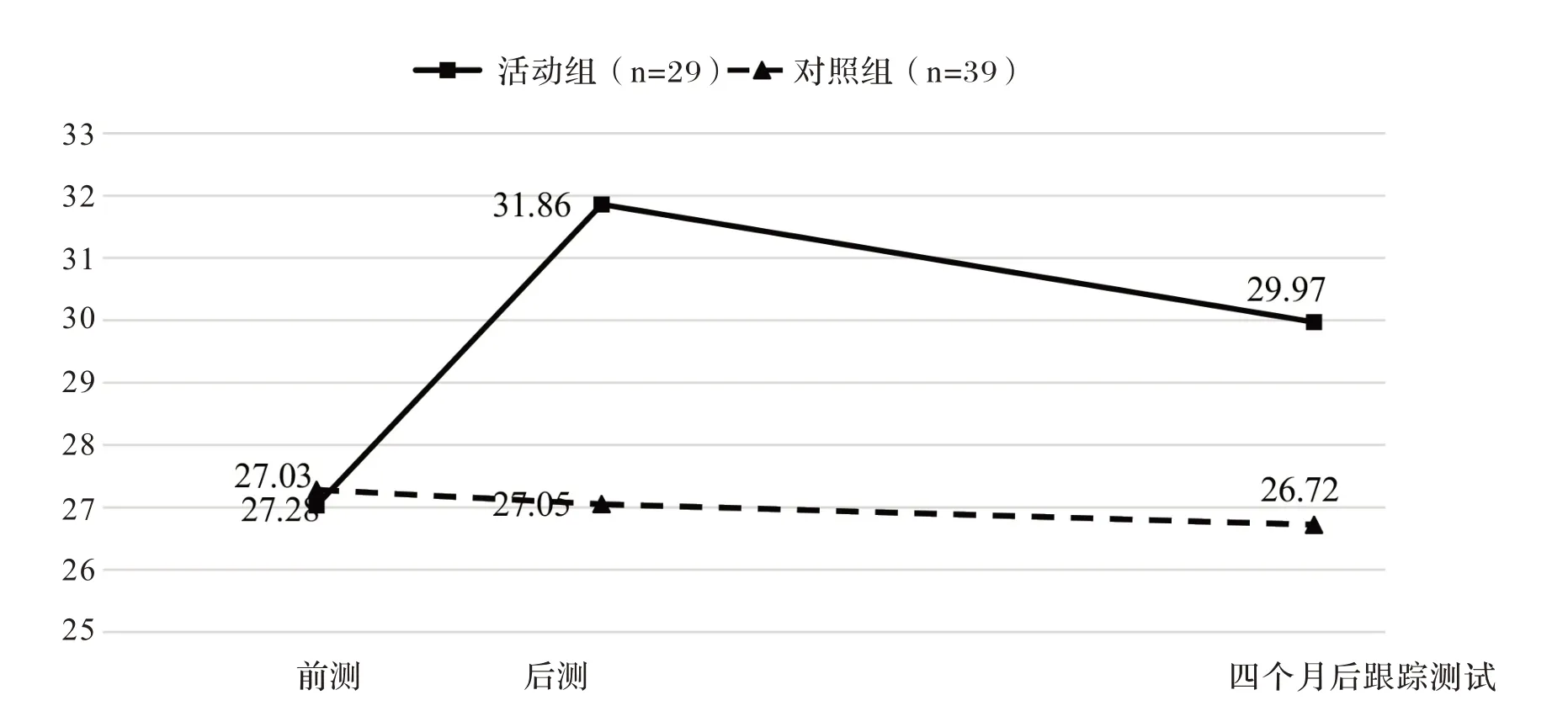

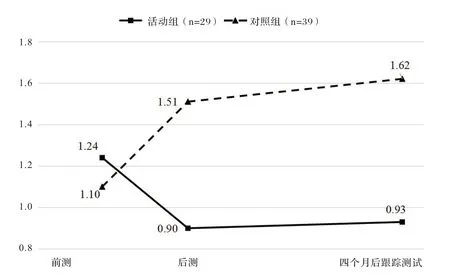

如表2所示,以抗逆力水平为因变量(图2),时间和组别为自变量的重复测量方差分析显示,时间的主效应显著F(2,132)=4.63,p=0.01,=0.07,组间主效应显著F(1,66)=8.31,p=0.01,ηp2=0.11,时间与组别的交互效应显著F(2,132)=5.88,p<.01,=0.08。简单效应分析表明,活动组的抗逆力水平在基线期与后测期和跟踪期存在显著差异(p<0.01),对照组的三次测量水平差异不显著(p=0.85);活动组在后测期(p<0.01)和跟踪期(p=0.01)的抗逆力水平与基线期相比显著提高。在后测期,活动组的抗逆力水平显著高于对照组(p<0.01);4个月后的跟踪期测试中,活动组和对照组没有显著差异(p=0.12)。

表2 抗逆力水平、社会排斥、积极情绪、新冠恐惧水平,消极情绪的重复测量方差分析

图2 活动组和对照组抗逆力水平的变化趋势

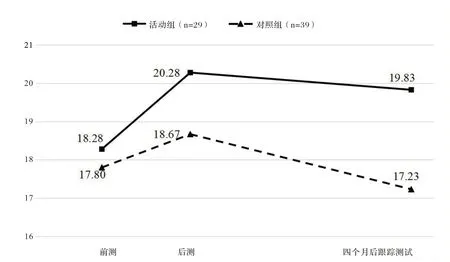

如表2所示,以社会排斥感为因变量(图3)时间和组别为自变量的重复测量方差分析显示,时间的主效应显著F(2,132)=0.20,p=0.81,<0.01,组间主效应显著F(1,66)=4.04,p=0.05,ηp2=0.06,时间与组别的交互效应显著F(2,132)=3.88,p=.03,=0.06。简单效应分析表明,活动组的社会排斥感在基线期与后测期和跟踪期差异不显著(p=0.22),对照组的三次测量水平存在显著差异(p=0.02)。在后测期,活动组的社会排斥感与对照组无显著差异(p=0.29);4个月后的跟踪期测试中,活动组和对照组没有显著差异(p=0.17)。

图3 活动组和对照组社会排斥感的变化趋势

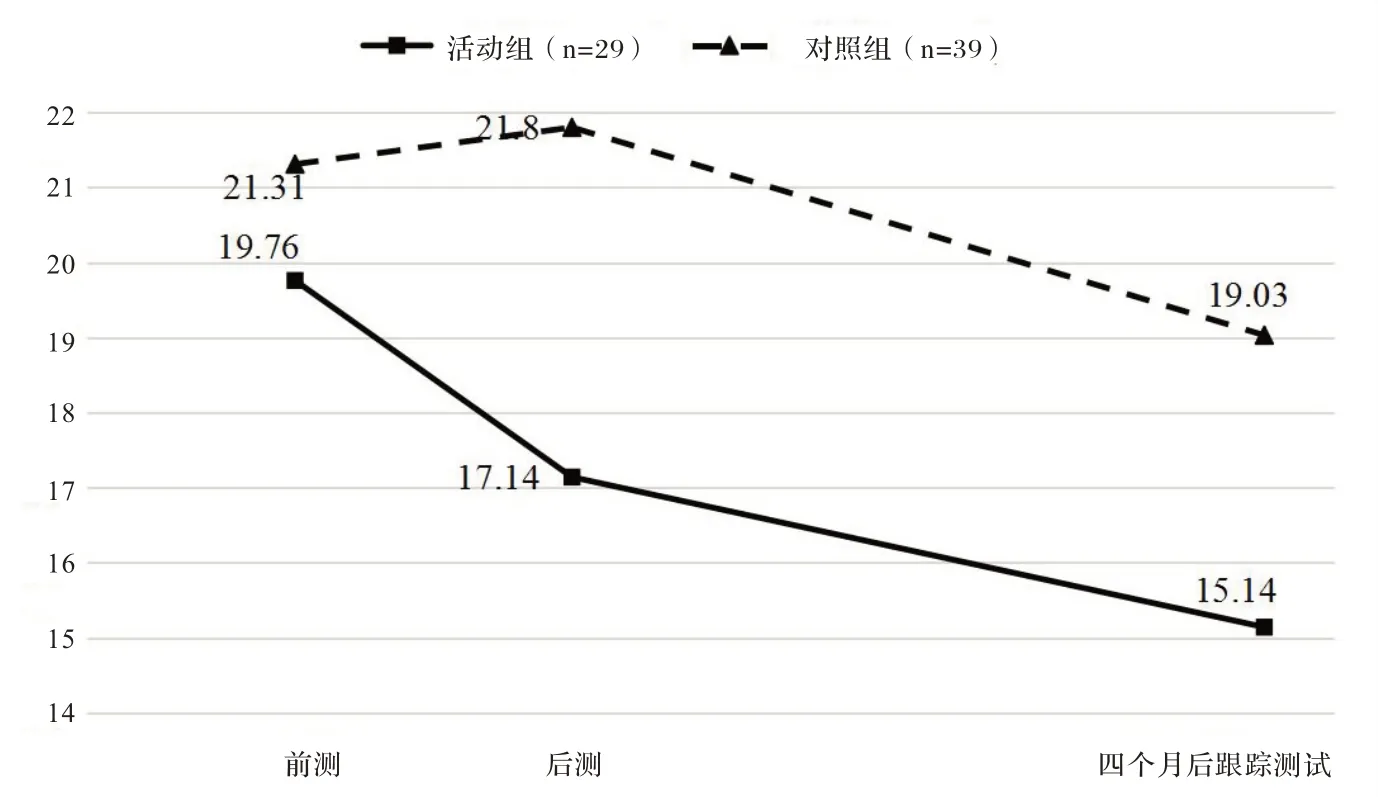

如表2所示,以积极情绪为因变量(图4)时间和组别为自变量的重复测量方差分析显示,时间的主效应显著F(2,132)=5.00,p=0.01,=0.07,组间主效应显著F(1,66)=6.51,p=0.01,=0.09,时间与组别的交互效应不显著F(2,132)=2.64,p=.08,=0.04。简单效应分析表明,活动组的积极情绪在基线期与后测期和跟踪期存在显著差异(p=0.01),对照组的三次测量水平差异不显著(p=0.07);活动组在后测期(p<0.01)和跟踪期(p=0.04)的积极情绪与基线期相比显著提高。在后测期,活动组的积极情绪与对照组无显著差异(p=0.39);跟踪期活动组和对照组存在显著差异(p=0.02)。

图4 活动组和对照组积极情绪的变化趋势

如表2所示,以新冠恐惧水平为因变量(图5)时间和组别为自变量的重复测量方差分析显示,时间的主效应显著F(2,132)=7.42,p<0.01,=0.10,组间主效应显著F(1,66)=4.74,p=0.03,=0.07,时间与组别的交互效应不显著F(2,132)=1.56,p=.21,=0.02。简单效应分析表明,活动组的新冠恐惧水平在基线期与后测期和跟踪期存在显著差异(p=0.01),对照组的三次测量水平差异不显著(p=0.07);活动组在后测期(p=0.04)和跟踪期(p<0.01)的新冠恐惧水平与基线期相比显著下降。在后测期,活动组的新冠恐惧水平与对照组无显著差异(p=0.14);跟踪期活动组和对照组差异不显著(p=0.30)。

图5 活动组和对照组新冠恐惧水平的变化趋势

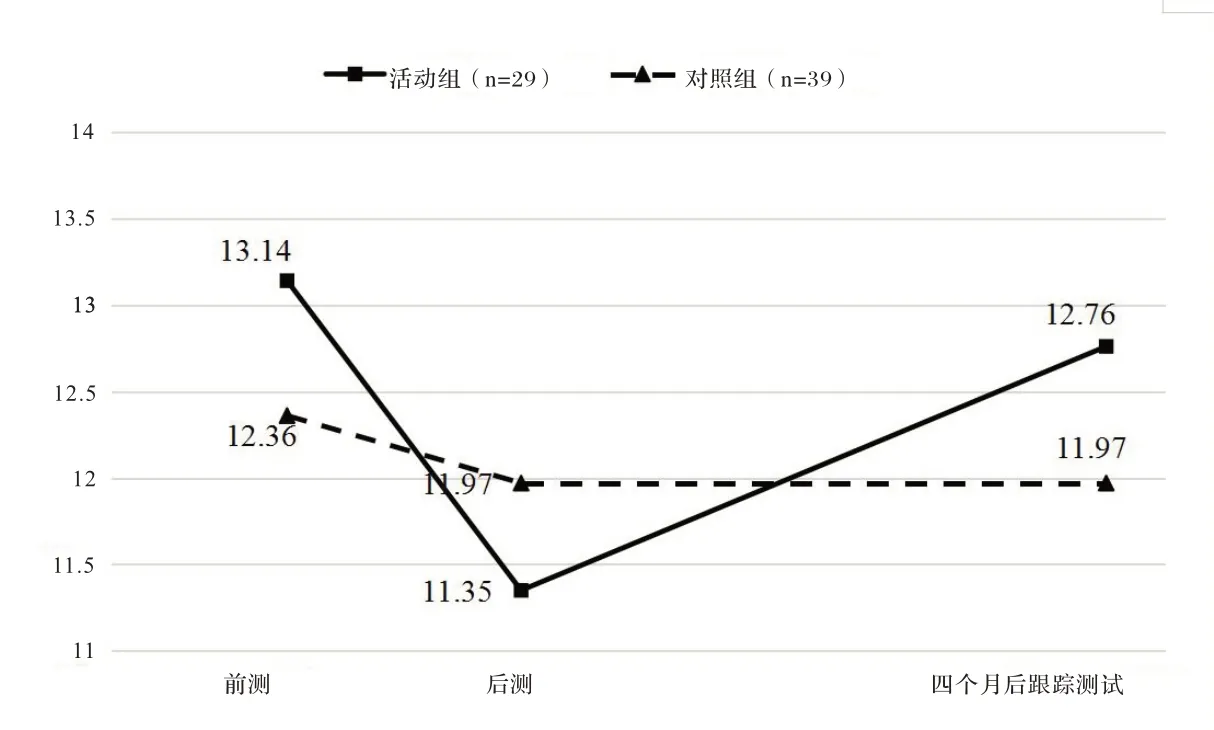

如表2所示,以消极情绪为因变量(图6)时间和组别为自变量的重复测量方差分析显示,时间的主效应不显著F(2,132)=1.77,p=0.18,ηp2=0.03,组间主效应不显著F(1,66)=0.15,p=0.70,ηp2<0.01,时间与组别的交互效应不显著F(2,132)=0.96,p=0.38,ηp2=0.01。简单效应分析表明,活动组的消极情绪在基线期与后测期和跟踪期的差异不显著(p=0.08),对照组的三次测量水平差异不显著(p=0.83);活动组在后测期(p=0.03)与基线期相比消极情绪显著下降,但跟踪期(p=0.13)的消极情绪与基线期相比无显著差异。在后测期,活动组的消极情绪与对照组无显著差异(p=0.99);跟踪期活动组和对照组差异不显著(p=0.98)。

图6 活动组和对照组消极情绪的变化趋势

四、结论与讨论

综上表明,疫情防控常态化背景下,以抗逆力提升为主题的小组活动显著提升流动儿童短期内的抗逆力以及积极情绪水平,显著降低儿童的社会排斥感和新冠恐惧水平。同时,活动组和对照组在消极情绪水平上在活动前后以及4个月的跟踪调查中并无显著差异。

本研究的分析显示,通过开展促进流动儿童抗逆力提升的小组干预活动,不仅提升了流动儿童的抗逆力水平,同时也提升了流动儿童的积极情绪,并降低了流动儿童的社会排斥感以及新冠恐惧水平。这与以往的研究有类似的结论(Tam et al.,2019;何玲,2015)。抗逆力水平的提升可以提升流动儿童的社会适应(王景芝、陈段段、陈嘉妮,2019),减少流动儿童的社会排斥(李洁、罗柳芬、黄仁辉等,2018)。同时,抗逆力水平的提升,可以增加儿童的积极情绪(张坤,2015)。本研究的特点之一是在新冠疫情背景下展开的流动儿童抗逆力干预活动。分析表明,流动儿童抗逆力的提升可以降低新冠恐惧水平。这说明抗逆力水平是流动儿童应对不利外部环境的有效保护因素(张坤,2015;周晓春、侯欣、王谓巍,2020)。疫情背景下的抗逆力干预是有益的和积极的(李泽、谢熠、罗教讲,2021)。对于疫情期间的抗逆力小组活动介入,可以尝试进一步开展与推广。需要留意的是,跟踪期活动组和对照组的新冠恐惧水平无显著差异。这可能因2021年4月份国内疫情得到控制后,儿童群体的新冠恐惧水平普遍下降所致。在干预结束后,流动儿童的消极情绪与对照组并无显著差异。这可能是由于学校教学周期的变化缓解了儿童群体的消极情绪(王晖、熊昱可、刘霞,2018):学校教学周期对儿童消极情绪的影响稀释了干预活动的效果。

本研究对于国内循证社会工作理念的推广也是一次积极的尝试。传统的社会工作实务一般从案主的需求出发,强调介入过程中对案主特点的针对性干预,通过社会工作介入服务解决案主的实际问题。在此过程中,如何科学地评估干预的过程是否合理,介入的效果是否有效,需要运用科学的方法论来指导社会工作的实务研究(何雪松,2004),即循证的研究思路。本研究中,尝试运用准试验研究的方式,设计随机对照试验,对疫情下的流动儿童抗逆力介入活动的效果进行评估,是较为精准的量化评估,遵循了循证社会工作研究的相关理念(谭磊,2021)。

由于条件限制,本研究存在以下不足:(1)在对流动儿童开展健康干预活动过程中,系统化的循证研究可能会影响对案主的价值关怀。如何“适度循证”“处境化实践”(郭伟和,2019),在实证主义与人文关怀中寻求平衡,是接下来的实务研究之关切(张昱、彭少峰,2015)。(2)在学校环境层面的干预活动中,协助本校教师释放压力并为学生提供“帮助与支持”层面的可持续服务仍需加强。在后续服务和研究中,笔者将尝试带领学生在开展小组工作的同时增设个案服务,将驻校社会工作服务常态化,探索可持续的行动研究模式,促进流动儿童校园抗逆力环境的逐步改善。