提升残疾人获得感的多阶段小组:一项随机对照试验

卜 禾 吴 桐 王晔安

残疾人服务是社会工作的重要领域。尊重残疾人的尊严、挖掘残疾人的潜能、发挥残疾人的主体作用、帮助残疾人创造幸福美好的新生活,提升残疾人的获得感,不仅是残疾人社会工作的重要内容,也是新时代残疾人事业发展的新要求(庆祖杰,2019)。获得感是一个含义丰富的概念,包含了“客观获得”和“主观感受”两个层面,是人民群众对客观获得的主观积极评价(曹现强、李烁,2017)。学界在讨论“获得感”的实现时,常常将其与“满足感”“幸福感”“相对剥夺感”相联系,以启发获得感的研究(曹现强、李烁,2017;冯帅帅、罗教讲,2018;王思斌,2018)。王思斌基于马斯洛需求层次,从宏观和制度的角度分析了获得感的层次结构,他指出困难群体(弱势群体)的物质和社会生活水平较低,应该把贫弱群体获得感的实现放在优先位置,促进贫弱群体实现获得感,需要考虑怎样使贫弱群体有获得、有获得感以及有持续的获得感(王思斌,2017b,2018)。当前,与精准扶贫紧密结合,促进残疾人物质层面“有获得”的工作取得了丰硕的成果,而促进残疾人主观层面“有获得感”的支持和服务仍有待发展(周沛,2019)。本文尝试借鉴需求层次和幸福感理论,对主观层面的获得感进行理论梳理,并设计提升残疾人获得感的小组工作服务方案,以期为残疾人支持和服务工作带来新的理念和方法。

一、残疾人获得感的实现路径

关于需求满足与幸福感的研究为促进残疾人实现更加充实和可持续的获得感提供了思路和实现路径。Winston(2016)整合了需求层次理论、幸福感理论和存在主义提出,人类寻求终极理想生活的动机与行为有三个递进的层次——追求愉悦、参与、意义。当个体的基本需求(如生存)满足时,层次结构中的相邻需求就会出现并将理想生活概念化为与之对应的愉悦感、参与感和意义感。这三个层次的满足是个体实现蓬勃发展、获得真正幸福和充实生活(full life)的基础(Peterson et al.,2005)。Şimşek(2009)从本体论出发,认为如果将个体的生命视为一个“工程”(Project),那么个体的主观幸福感应该是个体对该工程完成度的主观感受。因此,从时间尺度上看,主观幸福感是个体对其生活的整体评估,包含愉悦和满足(过去)、参与和幸福(现在)、希望和乐观(未来)(Seligman&Csikszentmihalyi,2000;Şimşek,2009)。作为一种有价值的主观体验,获得感真切地反映了人民群众对美好生活的强烈需求与价值表达(郑建君,2020),是幸福感和安全感之基本来源(金伟、陶砥,2018)。如果说追求真正的幸福和充实的生活是人类社会发展的终极价值目标,获得感则为增强积极体验与全面实现国民幸福提供了可行路径(邢占军、牛千,2017)。

基于研究脉络,笔者认为实现和维持“有获得感”这一目标是由简单拓展到复杂、由过去延伸到未来的过程。具体来说,获得感的实现分为三个阶段。首先,获得感最基本的形式和最直观的体现是“愉悦感”。愉悦感最早被定义为个体正面或负面的即时体验(Bradburn,1969),是个体对过去一段时间生活进行的情感评价(Şimşek,2009)。改善情绪是提升幸福感的首要目标(Diener,2000)。研究表明,情绪倾向与获得感(即是否已经在生活中得到想得到的重要东西)相关(冯帅帅、罗教讲,2018)。获得体验(即个体需要获得满足的内在积极情绪体验)是获得感的重要维度(董洪杰、谭旭运、豆雪姣等,2019)。然而仅仅促进愉悦感无法实现持续的获得感。当愉悦感满足时,获得感扩展为“参与感”——个体有意识地投入生活的各个方面以实现个体的潜能(Csikszentmihalyi,1988)。这一层次的获得感体现了个体在当下追求满足的过程中其自身的努力。对获得感心理结构的研究表明,个体能动地追求需求满足(即“获得途径”)和个体对自身与生活状态的认知评价(即“获得内容”)是获得感的重要来源(董洪杰、谭旭运、豆雪姣等,2019)。实现这一层次的获得感的重要领域包括人际互动、参与与发展、个人努力、成就水平等(董洪杰、谭旭运、豆雪姣等,2019;何小芹、曾韵熹、叶一舵,2017;周海涛、张墨涵、罗炜,2016)。最后,实现获得感是要让每个人有梦想、有追求(郑风田,陈思宇,2017)。生命意义是指个体知觉到超越自我的人生目标,并且能够有规划地稳步朝实现人生价值和意义的方向迈进(Seligman,2011;Steger et al.,2009)。幸福感来自不断累积的获得感,要实现持续的获得感,进而获得真正的幸福感和充实的生活,需要个体通过追寻人生意义加深对幸福感的理解(Winston,2016;王俊秀、刘晓柳,2019)。

鉴于此,本研究将多种理论和干预手法相结合,针对获得感的不同层次和时间序列设计一个多阶段的小组工作方案,并通过随机对照试验设计的研究方法,验证干预策略的有效性,以期为社会工作提升残疾人获得感提供更加科学的依据和建议。

二、提升残疾人获得感的多阶段小组干预

(一)研究对象

本研究于2018-2019年在云南省昆明市开展,与昆明市残疾人联合会和四川圆梦助残公益服务中心合作进行干预的招募和实施。招募的标准包括:(1)符合《中国残疾人实用评定标准》的身障人士;(2)18~65岁的成年人;(3)中文为母语。排除标准如下:(1)在过去一个月内接受过至少一次个案工作辅导、心理辅导等精神或社会心理治疗;(2)无法进行任何简单的体育活动或由于体育活动而可能加重病情,例如严重的慢性疼痛和肌肉退化性疾病;(3)其他类型的残障人士(即视力、听力、言语、智力和精神残疾)。

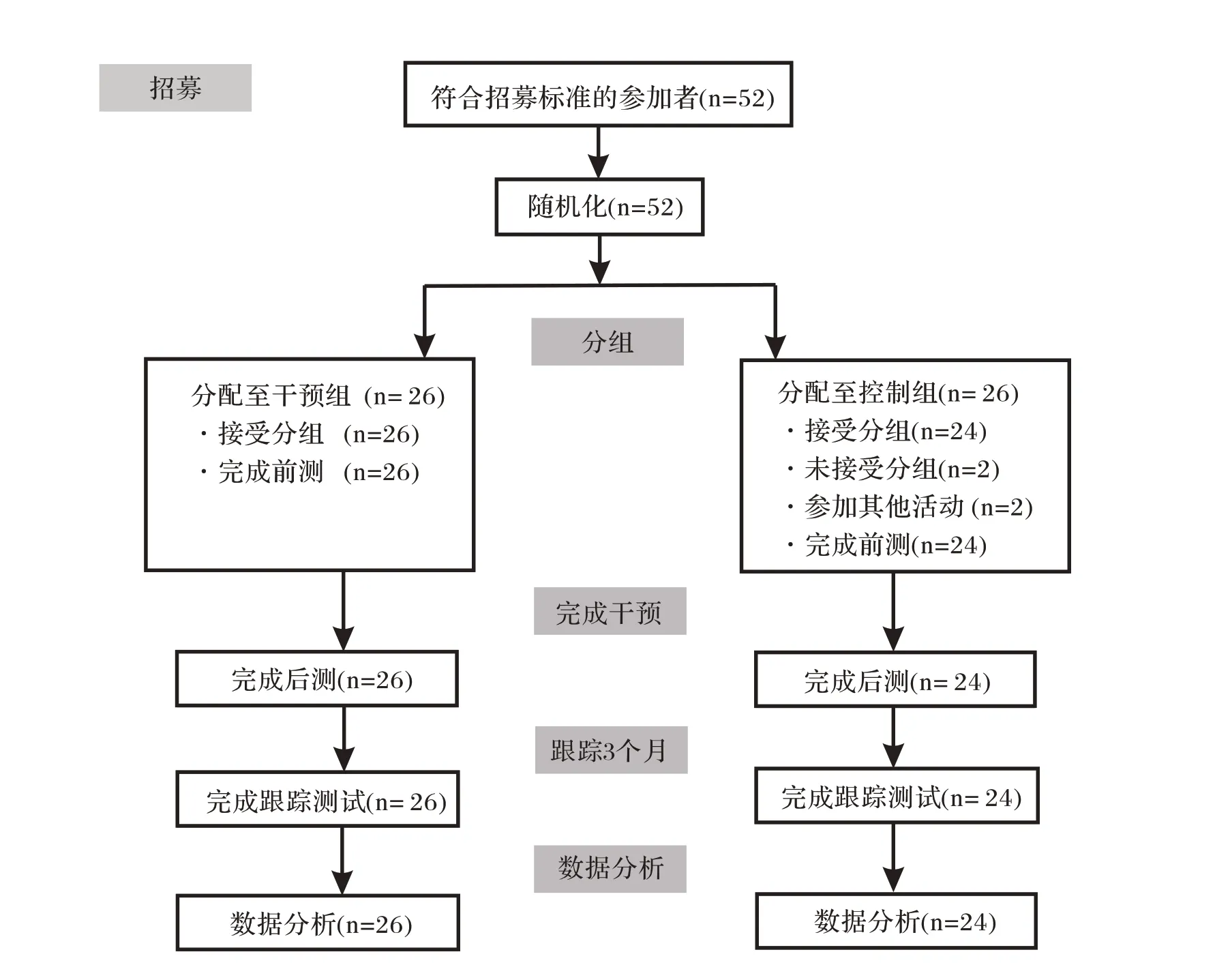

最终,本研究招募到52名符合标准的身障人士。将招募到的符合标准的参与对象随机分为控制组和干预组。共有50名参与者完成了干预前测、后测和三个月后的随访测试(M年龄=42.12,SD=8.68;干预组为26人,对照组为24人)。流失率为3.85%。

(二)研究假设

本研究提出如下假设:

1.与对照组相比,干预组的负面情绪水平降低并低于控制组;

2.与对照组相比,干预组的蓬勃发展水平上升并高于控制组;

3.与对照组相比,干预组的生命意义水平上升并高于控制组。

(三)干预内容与策略选择

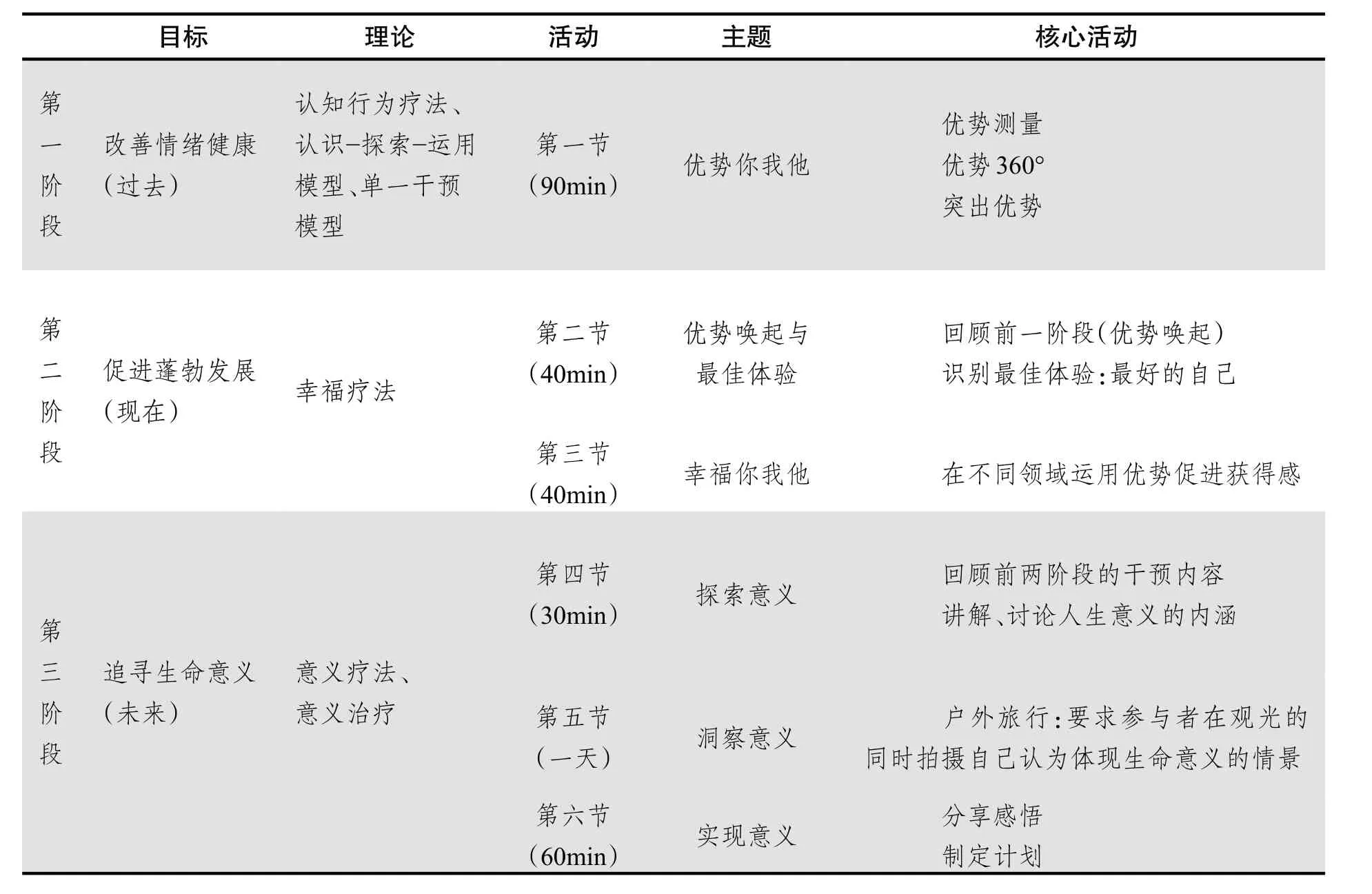

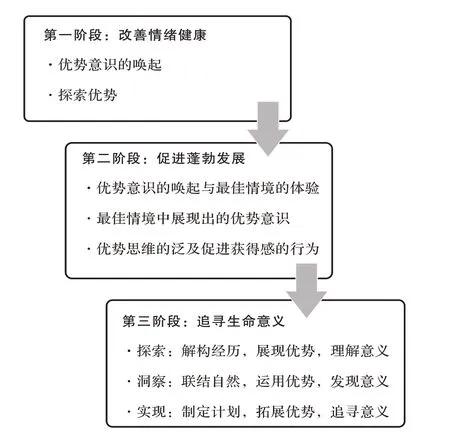

基于获得感的理论梳理,笔者将干预分为三个阶段,每个阶段针对获得感的不同层次,运用不同的理论和干预策略开展干预活动。图1和表1展示了多阶段获得感干预模型和活动内容。

表1 多阶段获得感干预模型的活动内容

图1 多阶段获得感干预模型

1.第一阶段:改善情绪健康(过去)

本研究第一阶段进行基于优势的认知干预(Strength-based Cognitive Intervention),共一节,90分钟,以帮助残疾人通过认识优势、探索优势,达到改善情绪健康的目的。当前,在关于残疾人的研究中,学者们已经将注意力从识别功能障碍(即问题视角)转向识别个人优势(即优势视角)(Niemiec et al.,2017;李祚山、齐卉、方力维,2018)。个人优势在干预中可以操作化为个体的性格优势,即个体的思想、感情和行为表现出来的积极品质(Peterson&Seligman,2004;段文杰、卜禾,2018b)。认识优势、探索优势、使用优势是最常见的优势干预模型和策略。基于以往的研究经验,性格优势干预策略(如“优势测量”“优势360”“突出优势”等活动)与认知行为理论、单一干预模型(开展一次90分钟的小组工作)相结合被证明能够有效提升个体对自身优势的认识和使用,降低压力、抑郁和焦虑(段文杰、卜禾,2018b)。

2.第二阶段:促进蓬勃发展(现在)

在第一个阶段认识和探索个人优势的基础上,研究者将性格优势与传统的幸福疗法(Wellbeing Therapy,WBT)相结合,发展出基于优势的幸福干预(Strength-based Flourishing Intervention)。本阶段进行了两节干预活动,每节40分钟。幸福疗法是以主观幸福感为干预内容发展起来的一种结构化、指导性、教育性的心理治疗模型,被广泛用于解决患有特定疾病(例如重度抑郁症和广泛性焦虑症)的患者的维持治疗和复发预防(Fava&Tomba,2009;Fava,2016;Fava et al.,2017)。以往的研究表明,残疾人可以通过有意识的活动来改善身心功能,例如提升希望感、善待他人、追求个人目标等(Dunn et al.,2009)。这些活动与蓬勃发展的概念有关,它意味着幸福感的八个领域(即能力、参与感、意义和目标、乐观、自我接纳、支持性关系、他人的幸福感以及受到尊重)(Diener et al.,2010)。传统的WBT强调患者对心理幸福感功能失调维度的认知重构,仍然是出于问题视角。而从优势视角来看,提升残疾人蓬勃发展的关键在于帮助挖掘其潜能,构建抗逆力,而不是纠正和消除错误的信念和行为。因此,本阶段干预的核心是帮助残疾人识别优势和最佳体验的情境,并探索如何在蓬勃发展的不同领域运用优势促进获得感。此外,传统的WBT较多被用于个体的治疗,而其在小组工作中应用的潜力没有被重视和研究(Fava&Tomba,2009;Fava,2016;Fava et al.,2017)。在小组工作中,组员间的互相支持、充分互动和分享,能够更好地激发组员的能力和潜能,改善组员的态度、行为,提升他们的社会功能性,以解决个人和群体的问题,促进个人和群体的成长和发展(王思斌,2013)。

3.第三阶段:追寻人生意义(未来)

本研究在第三阶段将意义疗法和基于优势的干预策略相结合,以户外拓展的形式进行干预,共进行三节活动,以提升参与者的意义感。Wong(2016)从积极心理学和存在心理学的角度总结和论述了增强意义感的积极干预措施,他指出,基于意义的疗法(Logotherapy and meaning therapy)的唯一关键在于,以适合参与者的独特困境、个人经历和个性的创造性方式来激发参与者的精神层面的追求。这种精神上的激活可以概括为三种提高意义的干预措施:(1)探索(exploration):在过去的经历或当下的情境中进行超越自我的探索,例如为他人无私奉献、从事某项挑战获得成功;(2)洞察(insight):通过体验人、物、事(如人的真善美、自然和文化之美、他人的独特性、去爱某人等)以洞察个人所表现出的自我超越的精神美德;(3)实现(fulfill):辩证看待人性的善恶、世界的好坏和人生的得失,唤醒个人在生活中追求意义的意愿(Frankl,2011;Wong,2016)。

基于以上三种路径,研究者在这一阶段设计了三节活动。

(1)探索:与参与者讲解生命意义的内涵,鼓励参与者表达自己过去的经历或当下的情境中自己做过的有意义的事情,这些事件中展现了个人的哪些性格优势。

(2)洞察:开展为期一天的联结意义和优势的户外之旅。对于身障人士而言,出行不便造成的孤独感和无助感是影响心理和社会功能的重要因素(兰继军、胡文婷、赵辉等,2015)。既往的研究表明,与自然的联结能够提升愉悦感、蓬勃发展和生命意义,接触自然的形式(如游览公园和自然保护区)可以被应用于提升身心健康和幸福感的干预中(Capaldi et al.,2015;Romagosa et al.,2015)。因此,在昆明市残联和四川圆梦助残公益服务中心的协助下,社会工作者带领参加者前往昆明市石林风景区,开展为期一天的户外之行。期间要求参与者在参观风景的同时拍摄自己认为体现生命意义的情景,思考三个问题:这张照片展示了什么?为什么它让你觉得你的生活是有意义的?什么性格优势帮助你体验到了意义?

(3)实现:邀请参与者分享照片和感悟,与参与者一起制定未来切实可行的行动计划(在未来如何使用优势以追求人生意义)。

(四)小组过程

本研究采用随机对照试验设计,将参加者随机分为两组(干预组vs控制组)。研究总共进行三次测量,分别在干预开展前(前测,T1)、干预活动结束后(后测,T2)以及干预活动结束三个月后(跟踪测试,T3)。完成前测后,干预组进入干预程序,控制组不采取任何干预措施。干预流程见图2。

图2 干预流程图

(五)测量工具

中文版优势知识(Strengths Knowledge Scale,SKS)和优势使用量表(Strengths Use Scale,SUS)被用来衡量参与者识别和使用性格优势的程度(Duan et al.,2019;Govindji&Linley,2007)。SKS和SUS为李克特七分式量表(1=完全不同意,7=完全同意),由8道题目的优势知识量表和14道题目的优势使用量表组成。总分越高,则优势知识和使用水平相应地也越高。本研究中使用这一量表作为操作检查的工具。中文版的SKS和SUS量表具有良好的信效度,并在优势为本的干预中广泛使用(Duan&Bu,2019)。本研究的3次测量中,SKS和SUS具有良好的内部一致性(Cronbach’sα>0.94)。

抑郁—焦虑—压力量表简体中文版(Depression Anxiety Stress Scale,DASS-21)被用来测量参与者的负面情绪的水平(Lovibond&Lovibond,1995)。该量表由3个子量表组成,分别对应抑郁、焦虑和压力,每个子量表包含7道题目,分值从0(根本不适用于我)到3(非常适用于我)。中文版DASS-21量表具有较高的信效度(Wang et al.,2015)。在本研究的3次测量中,问卷的内部一致性较高(Cronbach’sα>0.94)。

中文版蓬勃发展量表(Flourishing Scale,FS)被用来测量参与者的蓬勃发展的水平(Diener et al.,2010;Tang et al.,2016)。该量表为李克特七分式(1=完全不同意,7=完全同意)的自我报告量表,共8道题目。总分越高代表蓬勃发展的水平就越高。FS量表被广泛用于不同群体,包括身体功能障碍的人群(Perera et al.,2018;Strober,2017)。在本研究的3次测量中,该量表显示出良好的内部一致性(Cronbach’sα>0.96)。

生命意义问卷(Meaning in Life Questionnaire,MLQ)被用来测量参与者的生命意义水平(Chan,2014;Steger et al.,2006)。它是李克特七分式(1=完全不同意,7=完全同意)自我报告量表。本研究中生命意义水平由总分表示,分数越高,生命意义水平越高。中文版的生命意义问卷具有良好的信效度(Chan,2014)。在本研究的3次测量中,问卷的内部一致性较高(Cronbach’sα>0.84)。

(六)效果评估

前测、后测和跟踪测试的数据通过线上问卷的方式进行收集,使用统计软件JASP进行数据的分析。采用均值和标准差对变量进行描述统计分析。通过优势知识和优势使用水平进行操作检查。干预效果的检验通过重复测量方差分析进行处理。组别(干预组vs控制组)作为自变量,负面情绪、蓬勃发展、生命意义作为因变量。将因变量在多个时间点上的变化做组内比较,干预组和控制组做组间比较。重复测量方差分析中计算效应量和统计功效(1-β)以估计效应大小。根据Cohen(2013)的建议,0.01、0.06、0.14分别是小、中、大效应的分界点。通过事后检验(post hoc test)进行多重比较,进一步明确因变量在具体时间点上的组间差异和不同组别的组内差异,采用Bonferroni法对多重比较的p值进行校正,计算Cohen’s d以估计效应大小。根据Cohen(2013)的建议,0.2、0.5、0.8分别是小、中、大效应(d)的分界点。

1.操作检查

重复测量方差分析显示,干预有效提升了参与者的优势知识水平[时间×组别交互效应:F(2,96)=5.29,p=.01,η=0.10,1-β=0.83;组间主效应:F(1,48)=10.97,p=.02,=0.19,1-β=0.91;时间主效应:F(2,96)=0.84,p=.43,=0.02,1-β=0.22]。事后检验显示,干预组和控制组的优势知识在后测(干预组vs控制组:均值差=0.63,p=.01,d=0.84)和三个月后(干预组vs控制组:均值差=0.99,p<.001,d=1.07)呈现出差异;干预组的优势知识水平在干预后上升(前测vs后测:均值差=-0.43,p=.03,d=0.36;前测vs3个月跟踪测试:均值差=-0.51,p=.02,d=0.39)。

优势使用也呈现出相似的变化[时间×组别交互效应:F(2,96)=2.00,p=.14,=0.04,1-β=0.40;组间主效应:F(1,48)=3.98,p=.05,=0.08,1-β=0.52;时间主效应:F(2,96)=4.21,p=.02,=0.08,1-β=0.72]。事后检验显示,两组优势使用水平在干预后测(干预组vs控制组:均值差=0.71,p=.02,d=0.71)和3个月后(干预组vs控制组:均值差=0.56,p=.05,d=0.57)均呈现差异;干预组的优势使用水平在干预后上升(前测vs后测:均值差=-0.60,p=.01,d=0.49;前测vs3个月后跟踪测试:均值差=-0.56,p=.02,d=0.46)。

2.描述统计与前测分析

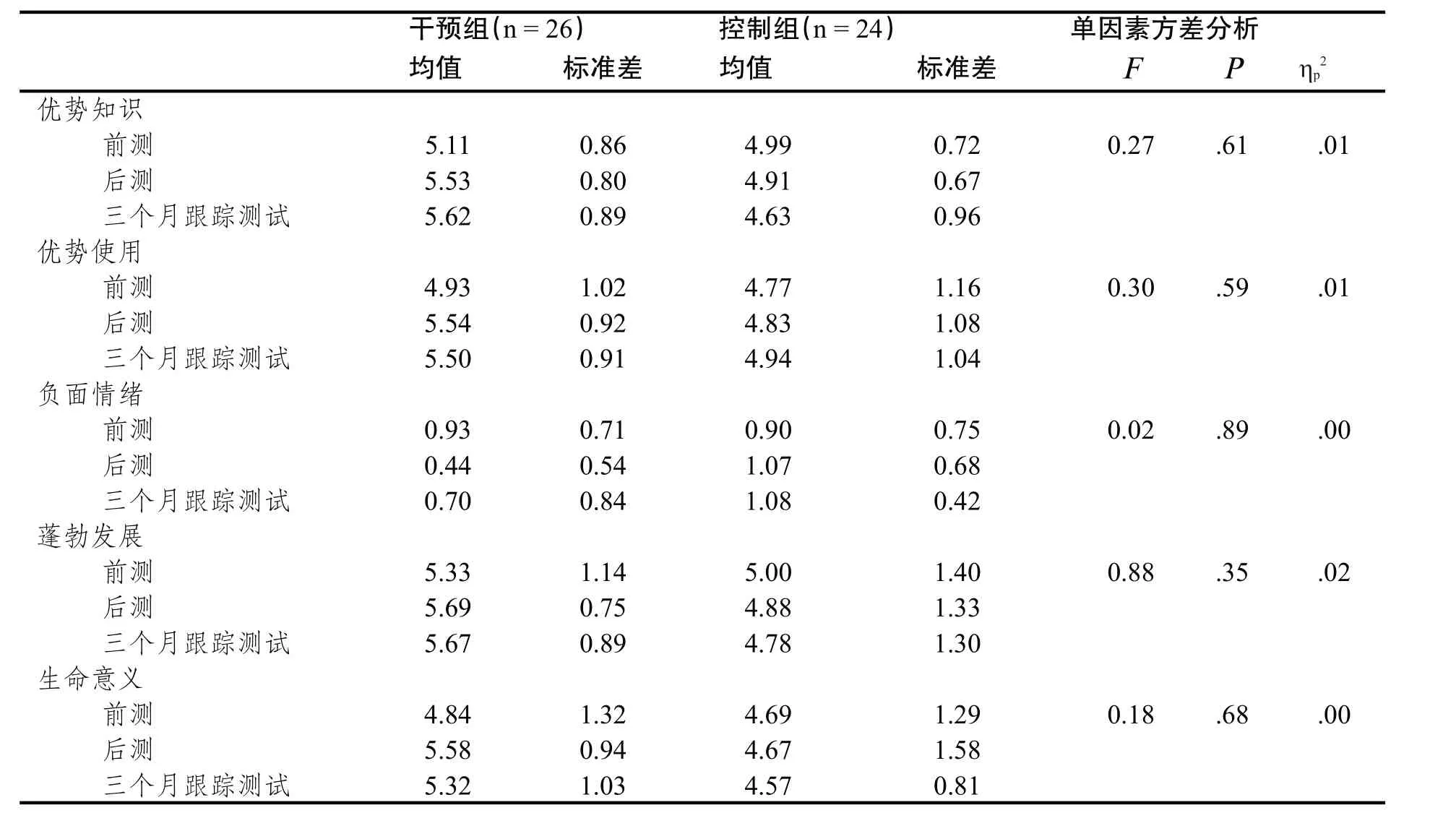

描述结果见表2。分组后,两组之间在年龄[F(1,48)=0.72,p=.40]和性别上[x2(1,N=50)=0.07,p=.79]无差异。单因素方差分析结果显示,干预组和控制组的因变量在前测水平上均无差异,说明两组参与对象在前测水平上具有同质性。

表2 描述性统计和单因素方差分析

3.干预即时效果及短期效果

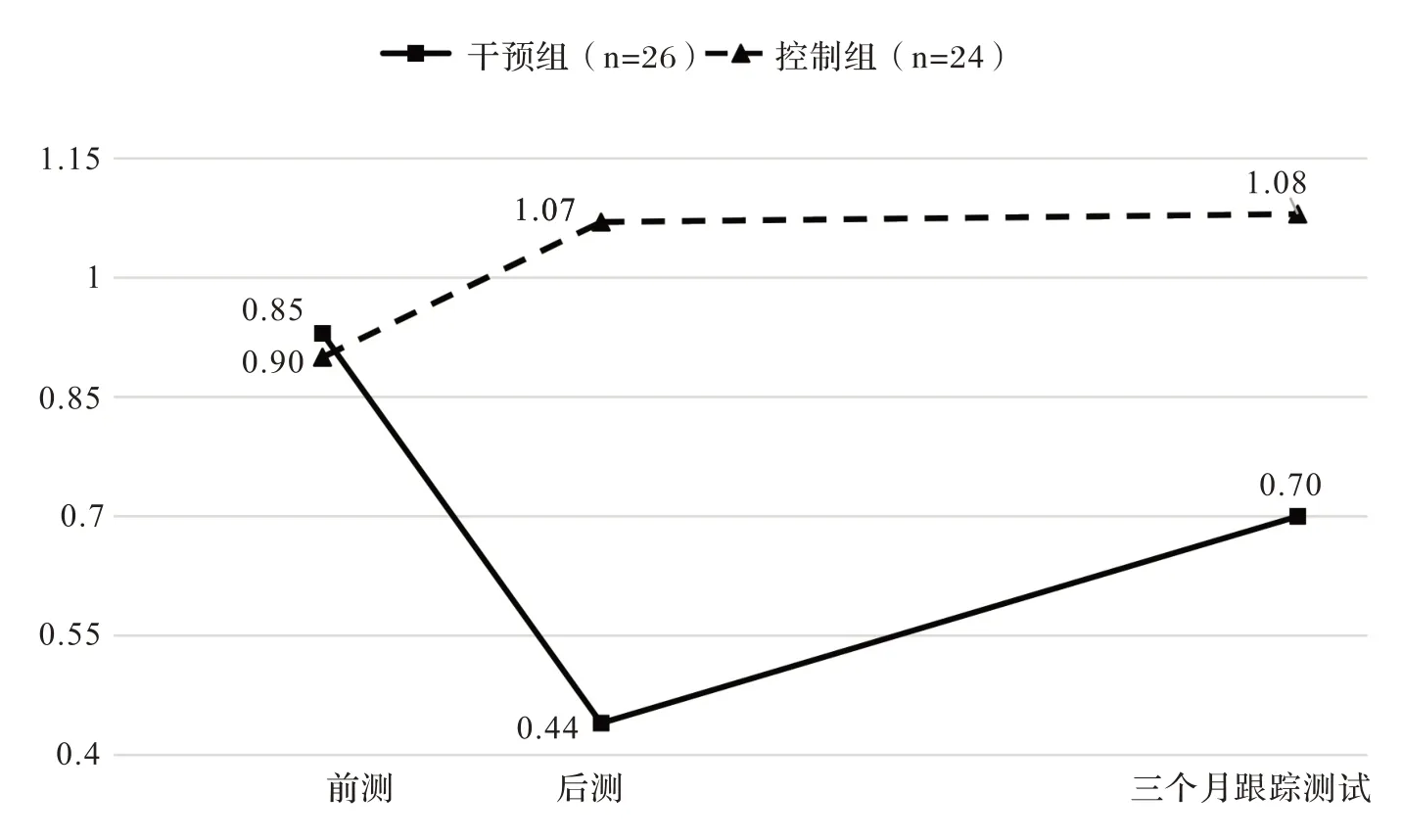

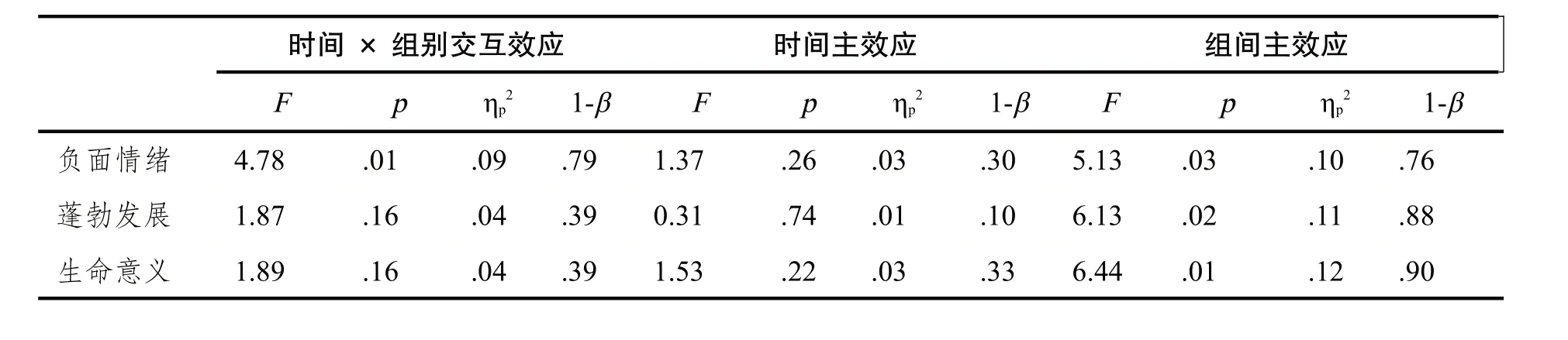

(1)负面情绪

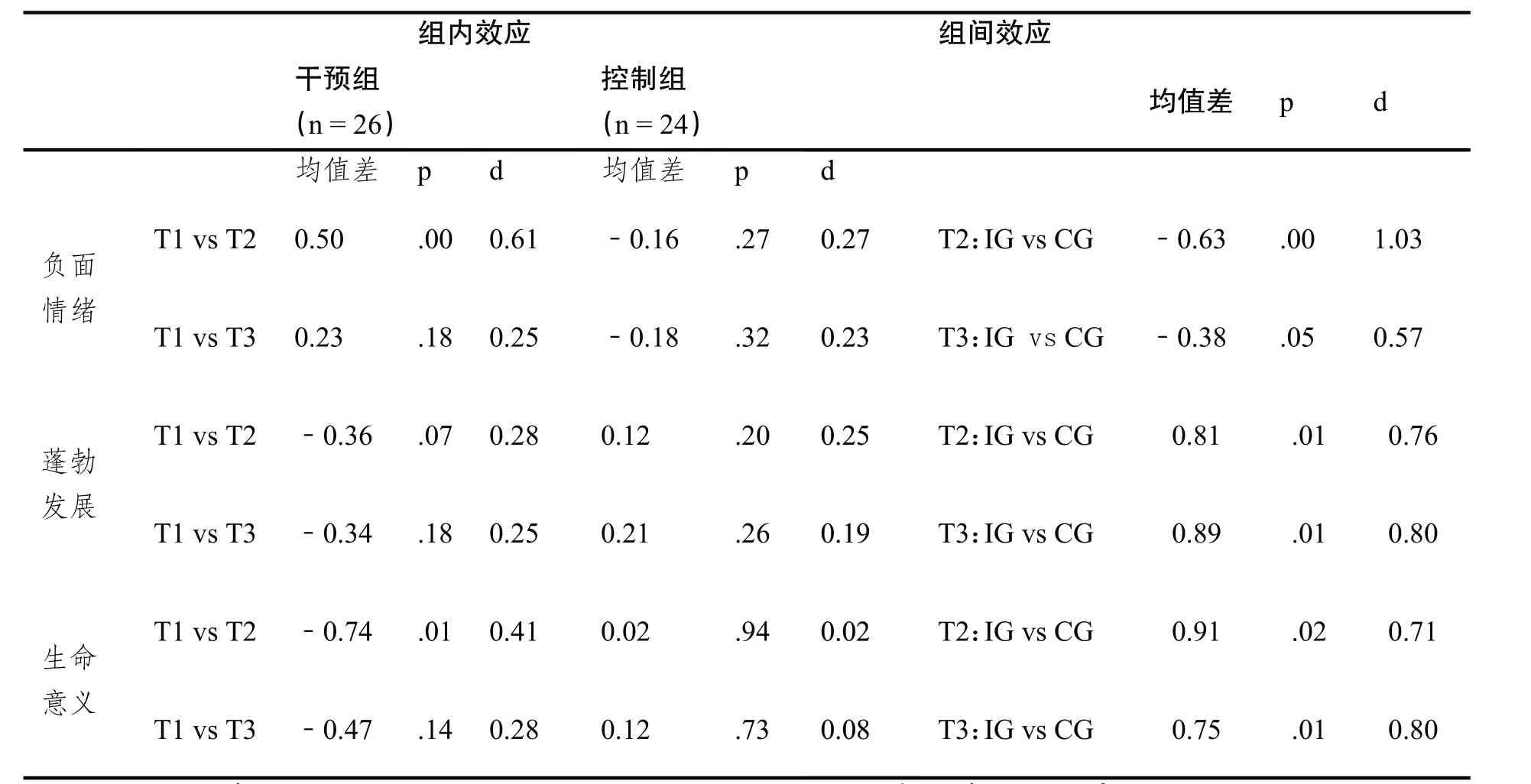

干预组和控制组的负面情绪变化趋势见图3。重复测量方差分析的结果显示(见表3),干预降低了干预组的负面情绪[时间×组别交互效应:F(2,96)=4.78,p=.01,=.09,1-β=.79;组间主效应:F(1,48)=5.13,p=.03,=.10,1-β=.76;时间主效应:F(2,96)=1.37,p=.26,=.03,1-β=.30]。两两比较(表4)可以看出,在干预后测时两组在负面情绪水平上的呈现组间差异(干预组vs控制组:均值差=0.63,p<.001,d=1.03);但三个月之后差异减小(干预组vs控制组:均值差=﹣0.38,p=.05,d=0.57)。干预组的负面情绪水平从前测到后测降低(均值差=﹣0.50,p<.001,d=0.61),而三个月后干预组的负面情绪水平有所回升,与前测之间的差异减小(均值差=0.23,p=.18,d=0.25)。

图3 干预组和控制组负面情绪的变化趋势

(2)蓬勃发展

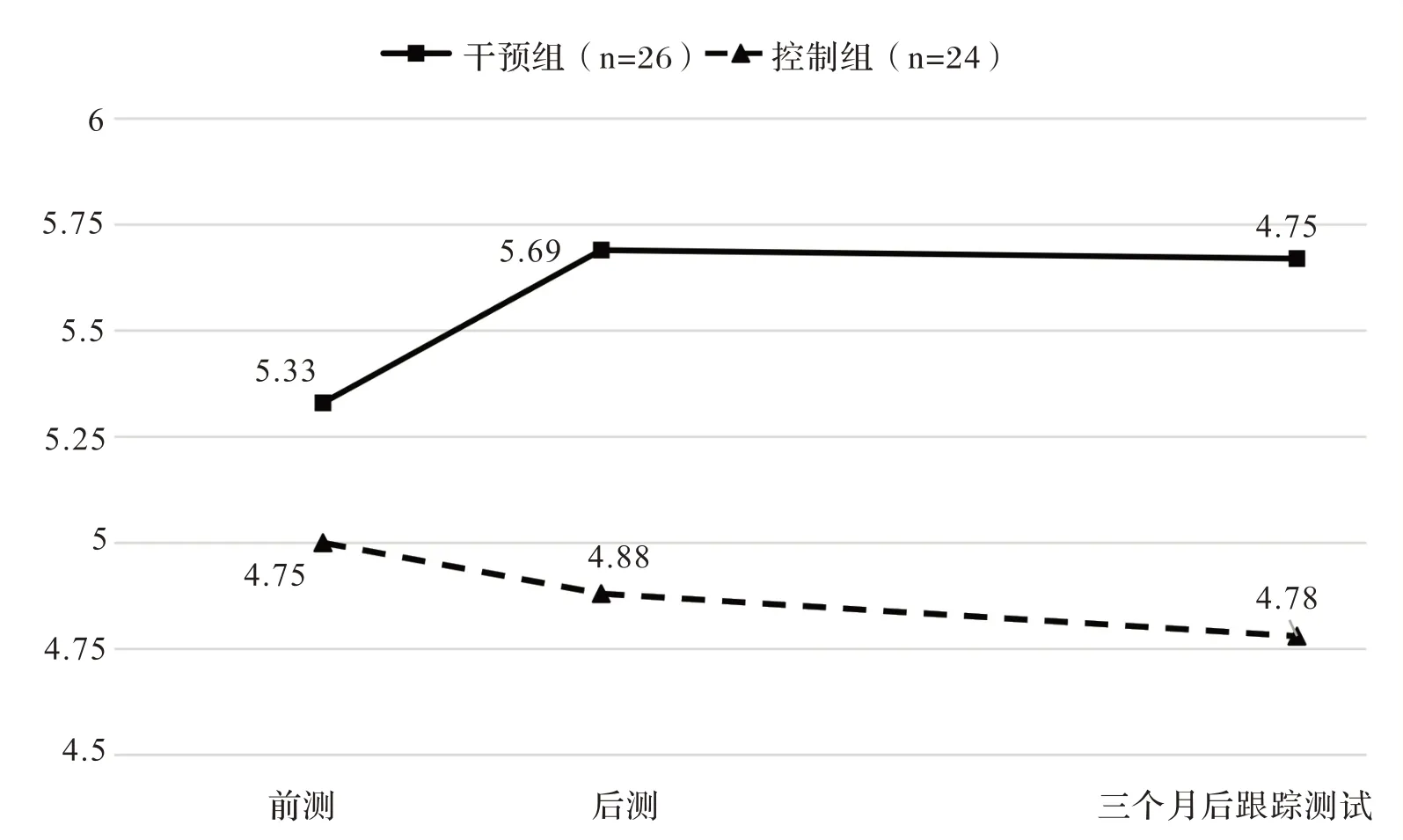

干预组和控制组的蓬勃发展变化趋势见图4。重复测量方差分析的结果显示(见表3),干预提升了干预组的蓬勃发展水平[时间×组别交互效应:F(2,96)=1.87,p=.16,=.04,1-β=.39;组间主效应:F(1,48)=6.13,p=.02,=0.11,1-β=.88;时间主效应:F(2,96)=0.31,p=.74,=.01,1-β=.10]。两两比较(表4)可以看出,两组在干预后测(干预组vs控制组:均值差=0.81,p=.01,d=0.76)和3个月后(干预组vs控制组:均值差=0.89,p=.01,d=0.80)的蓬勃发展水平上的呈现组间差异;干预组的蓬勃发展水平从前测到后测上升(均值差=﹣0.36,p=.07,d=0.28),而三个月后干预组的蓬勃发展仍维持在较高水平(均值差=﹣0.34,p=.18,d=0.25)。

图4 干预组和控制组蓬勃发展的变化趋势

表3 负面情绪、蓬勃发展和生命意义的重复测量方差分析

表4 负面情绪、蓬勃发展和生命意义的事后检验

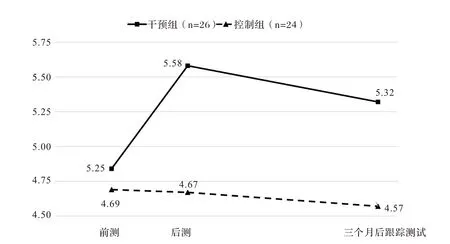

(3)生命意义

干预组和控制组的生命意义变化趋势见图5。重复测量方差分析的结果显示(见表3),干预提升了干预组的生命意义水平[组别×时间主效应:F(2,96)=1.89,p=.16,=0.04,1-β=.39;组间主效应:F(1,48)=6.44,p=.01,=0.12,1-β=.90;时间主效应:F(2,96)=1.53,p=.22,=0.03,1-β=.33]。事后检验(表4)可以看出,在干预后测(干预组vs控制组:均值差=0.91,p=.02,d=0.71)和3个月后(干预组vs控制组:均值差=0.75,p=.01,d=0.80)两组在生命意义水平上的呈现组间差异;干预组的生命意义水平从前测到后测上升(均值差=﹣0.74,p=.01,d=0.41),而三个月后有所下降(均值差=﹣0.47,p=.14,d=0.28)。

图5 干预组和控制组生命意义的变化趋势

三、讨论与总结

这项研究旨在评估基于优势的多阶段小组工作对促进残疾人获得感的效果。结果表明,多阶段小组工作是一种有效的干预措施。研究观察到负面情绪、蓬勃发展、生命意义在干预组和控制组之间呈现组间差异。相比于控制组,负面情绪的组间差异逐渐减小而蓬勃发展和生命意义组间差异逐渐增大。这一结果在一定程度上能够说明基于情绪的获得感并不能持久,而维持获得感的关键在于积极参与生活的各个方面,追寻生命的意义。

事后检验组内差异分析显示,干预组的负面情绪、生命意义具有即时效果,而3个月的短期效果有限。干预具有即时效果,而短期效果有限可能与参与对象物质层面“获得”不足有关。参加者在生活中自主运用干预策略对干预的持续效果至关重要(Duan et al.,2019;Seligman et al.,2005)。然而,由于本研究的参与对象来自西部地区且超过90%的参与对象报告月收入低于3000元,对于他们而言,提升获得感的干预活动的价值不及物质层面的支持。换言之,这些生活必需品相对比较缺乏的社会成员更迫切地希望“有获得”(王思斌,2018),因而,在生活中并没有强烈的动机以持续使用干预中所习得的策略来追求“有获得感”。另一方面,干预的频率、次数和时长也可能影响干预的效果(段文杰、卜禾,2018b)。例如标准的WBT由8-12节组成,对主观幸福感的每个维度进行讨论(Fava,2016),而本研究中仅在一节活动(第三节)中要求参与者针对体现自己最佳体验的获得感维度进行讨论。因此,未来干预在设计时需要考虑活动的特征(如干预的频率和时间点、干预内容的多样性和连续性)对干预效果的影响,以平衡效度原则与经济成本(段文杰、卜禾,2018b)。

值得注意的是,在蓬勃发展的干预效果上,观察到干预组蓬勃发展得分较前测有所升高,3个月后仍维持在较高水平,且组间差异不断增大;然而干预组组内的变化却并未达到统计上检验显著性的标准。这可能是由于样本量较小,统计效力低而没有检测到真实存在的效应(absence of evidence),但这并不等于效应不存在(evidence of absence)(王珺、宋琼雅、许岳培等,2021)。目前针对“不显著”结果的讨论逐渐增多,国内外的学者们呼吁不能仅仅以统计上的显著(不显著)作为参考进行二分决策,不应过度强调统计“显著”而忽视其他指标及现实意义,如果错误解读不显著结果,研究者可能错失潜在重要的效应(Hurlbert et al.,2019;Wasserstein et al.,2019;王珺、宋琼雅、许岳培等,2021)。除了从统计意义(statistical significance)的角度考虑干预的有效性之外,学者们也强调从现实意义(practical significance)和实际获益(practical benefit)的角度来衡量干预效果(Hurlbert et al.,2019;Wasserstein et al.,2019;Pogrow,2019)。

在本研究中,可以看到重复测量方差分析中负面情绪、蓬勃发展和生命意义组间主效应的效应量达到中等效应大小;在组内进行多重比较时,干预组组内均值变化的效应量大于控制组;在组间进行多重比较时,观察到中等到大效应量,因此,干预是有效的。此外,本研究在现实情境中进行干预试验无法做到与外界完全隔绝,从而严格控制干扰,因而在干预后至跟踪测试的测量间隔期间,可能出现风险因素(例如贫穷和缺乏社会支持等)(Banks,2017;Tough,2017)的干扰,使控制组的心理健康水平下降。而干预组在经过干预后,其内在的积极性(如积极个人特质)得到强化,从而缓冲风险因素的影响,使组间差异增加。因此,社会工作介入残疾人的支持和服务仍然是有必要的,残疾人的内在优势可能会作为积极适应的支点,在风险中促进获得感、幸福感和安全感的实现和维持(王思斌,2017a)。

本研究之所以具有初步成效,可以归因于以下几个方面。(1)本研究所采用的干预策略均是具有丰富实证基础的手段,既往的研究中也已经对一些干预内容(例如基于优势的认知干预、基于优势的幸福疗法)进行了随机对照试验以检验其有效性(Bu&Duan,2021;段文杰、卜禾,2018a)。在社会工作领域开展循证实践能够避免优势视角的应用流于形式或缺乏深度,从而提升社会工作的科学性(何雪松,2004)。(2)性格优势的应用可能会促进原本认知行为干预、幸福疗法和意义疗法的效果。康复医学的研究表明,在获得性脑损伤个体中,性格优势与个体对自身情绪、认知和身体功能的感知相关,这是促进治疗成功重要因素(Bertisch et al.,2014)。既往研究中也发现优势知识和优势使用对干预效果的中介作用(段文杰、卜禾,2018a)。(3)笔者开展的多阶段干预是专业社会工作与行政性社会工作融合性发展的一次尝试——社会工作者、非营利组织、事业团体、基层行政机构和学术团体密切合作、结成一体,各利益相关方参与到干预的整个流程中形成“工作共同体”(王思斌,2020)。一方面,有较强行政特点的团体或机构为专业社会工作者和学术团体提供了来自实践层面的考量和支持,例如参与者的需求、招募的要求、干预策略选择、干预时长和无障碍出行等,从而降低了参与者招募、数据收集、干预实施、结果反馈和成果转化等方面的阻碍;另一方面,专业社会工作者和学术团体进入行政社会工作领域,为社区服务提供了基于证据的经验支持,有效地将科学研究与社会服务相结合,在协助完成行政性社会工作的过程中传播专业社会工作的理念和方法(王思斌,2020)。

在残障社会工作领域的循证实践探索对于推动残障社会工作的本土化和中国特色残疾人事业的专业发展具有重要意义,然而目前在将循证实践引入残障社会工作的过程中,还存在着专业基础薄弱、缺乏研究证据等挑战(易艳阳,2019)。本研究以理论和实证证据为基础设计干预活动,采用随机对照试验的方式,在残疾人社会工作领域进行了一次探索性的循证实践尝试。理论和实证证据为干预策略的有效性提供了保障,随机对照试验有助于本研究达到科学性的要求,同时随机对照试验为各利益相关方提供了一个机会使其能够抽取总体人群的小部分作为先行者,在明确的目标导向下用相对较短的周期和更少的资金得到一个比较有效的结果,并且在这个过程中为后续大规模地开展工作提供有价值的证据(Lam et al.,2015)。

本研究还存在一些局限。(1)较小的样本量可能影响统计效力,进而影响干预结果的统计推论。同时,较小的样本对亚组比对的实现有所限制,因此本研究并未对性别、年龄、残疾原因、经济水平等进行亚组分析。(2)本研究选取的量表均为自我报告式量表,小组成员在进行量表的填写时,可能会因为问卷过长或对自身认知不到位,导致填写的内容与其实际情况有所偏差。(3)并不能排除安慰剂效应对实验结果的影响。虽然在干预过程中并未向小组成员透露干预目的,但是行政特色的主体作为项目发起和支持者,可能会引发小组成员自觉或不自觉的良性反馈。

总而言之,通过对主观层面获得感理论的梳理,本研究将多种理论、模型相结合,基于研究证据设计了多阶段的残疾人干预,并采用随机对照试验对干预的有效性进行了验证。尽管本研究是一个探索性的项目,仍存在诸多不足,但研究为发展社会工作服务以促进获得感提供了新思路和科学方案。