对mAPI阳性喘息婴幼儿实施PDCA模式干预后哮喘预防效果的评估*

李浩彬 梁燕清

近20年来,我国儿童哮喘的患病率呈明显上升趋势,我国3次城市儿童哮喘流行病学调查结果均显示,儿童哮喘患病率以每10年增加50%以上的速度持续上升[1-3]。究其原因,很大程度上与未能早期识别与治疗不规范有关。本课题旨在通过对改良哮喘预测指数(mAPI)阳性婴幼儿实施PDCA循环管理模式构建一个健康管理方案,探讨其在提高患儿的临床症状控制率,降低肺功能缺陷及发展成持续性哮喘的效果,为促进和完善儿童哮喘的防控策略提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年6月-2020年6月在广州市海珠区妇幼保健院经mAPI评估为阳性的喘息婴幼儿204例,纳入标准:(1)就诊时年龄≤3岁。(2)按标准评估为mAPI阳性[1年内咳喘发作≥4次或半年内咳喘发作3次,具有以下1项主要危险因素或2项次要危险因素则为阳性,①主要危险因素:父母被诊断出的哮喘;被诊断出的特应性皮炎(湿疹);至少一种空气过敏原检测阳性。②次要危险因素:喘息与感冒无关;外周血嗜酸性粒细胞≥4%;对牛奶、鸡蛋或花生过敏]。(3)愿意全程参与干预活动的家庭。排除标准:(1)已确诊喘息由其他疾病引起。(2)免疫缺陷。(3)因各种原因不能合作。按就诊顺序进行编号并采用随机数字表法分为试验组及对照组,各102例;试验组男55例,女47例;年龄6.8个月~3岁,平均(1.0±2.6)岁,对照组男57例,女45例;年龄6个月~3岁,平均(1.0±2.2)岁。两组性别及年龄比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

本研究属于互联网+临床+社区共同干预项目。参照中华医学会儿科学分会呼吸学组《中华儿科杂志》编辑委员会发布的《儿童支气管哮喘诊断与防治指南(2016年版)》哮喘教育方式一栏[2],根据海珠区目前咳喘儿童现状,结合笔者所在医院现有医疗资源及技术力量,试验组除了使用低剂量吸入性糖皮质激素(ICS)进行初始药物控制外,并按照PDCA模式进行健康教育,干预的主要内容包括哮喘早期预防宣教,哮喘的本质、发病机制,避免触发、诱发哮喘发作的各种因素的方法,哮喘加重的先兆、发作规律及相应家庭自我处理方法,制定哮喘行动计划,自我监测,了解各种长期控制及快速缓解药物的作用特点、药物吸入装置使用方法(特别是雾化吸入技术)及不良反应的预防和处理对策,哮喘发作的征象、应急措施和急诊指征,心理因素在儿童哮喘发病中的作用等。采用以下干预形式,(1)门诊教育:通过门诊的个体化教育,使患儿及其家属初步了解哮喘的基本知识,学会应用吸入药物;(2)集中教育:每半年利用医院讲堂开办一次哮喘专座,邀请研究对象家庭进行一次交流和宣教;(3)媒体宣传:通过医院公众号、医院网站进行哮喘防治知识宣传;(4)网络教育:每季度利用医院教育直播平台开办一次哮喘防治讲座;(5)电话探访:由护理成员每月一次电话随访,记录宝宝咳喘发作情况、用药情况、环境卫生情况并进行指导;(6)医护教育:每月检查一次参与课题小组成员哮喘知识掌握程度,防缺补漏;(7)由课题小组成员共同组建“宝宝不咳喘”微信群,将所有研究对象父母拉进群内,提供咨询、宣教、辅助、交流的平台。

对照组同样使用低剂量ICS进行初始控制,但仅进行每月1次的电话随访,共3个月。

实施3个月后进行第一次TRACK评估,控制良好者停止干预,试验组控制不良者重新评估,调整下一阶段PDCA干预方案。对照组控制不良者采用双倍低剂量ICS,继续普通电话随访,实施3个月后再次评估干预效果。

1.3 观察指标及评价标准

实施3个月后进行第1次TRACK评估(<80分为控制不良,≥80分为控制良好),对比两组控制良好及控制不良情况,进行统计分析,评估第一轮干预效果。

实施6个月后进行第2次TRACK评估,对比两组控制不良者潮气呼吸肺功能损害情况(以达峰时间比及达峰容积比来衡量:正常范围为28%~55%;轻度异常23%~27%;中度异常15%~22%;重度异常<15%)[4],总异常率=(轻度异常+中度异常+重度异常)/控制不良者×100%,综合评估干预效果。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 13.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿第一次TRACK检测控制率比较

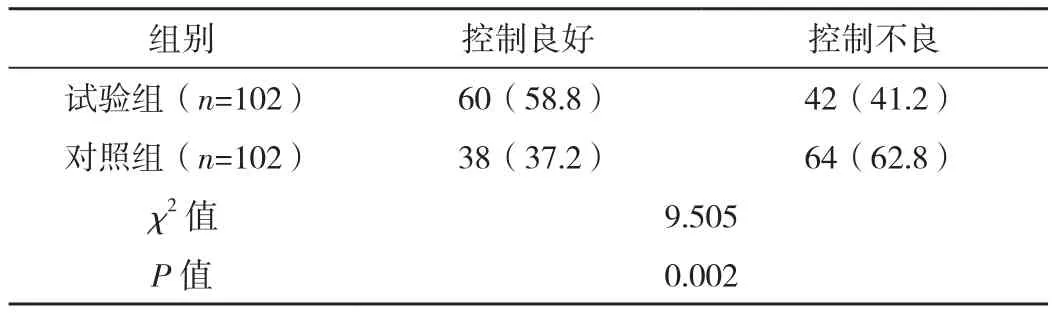

试验组控制良好率为58.8%,高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿第一次TRACK检测控制率比较 例(%)

2.2 两组控制不良患儿第二次TRACK检测控制率比较

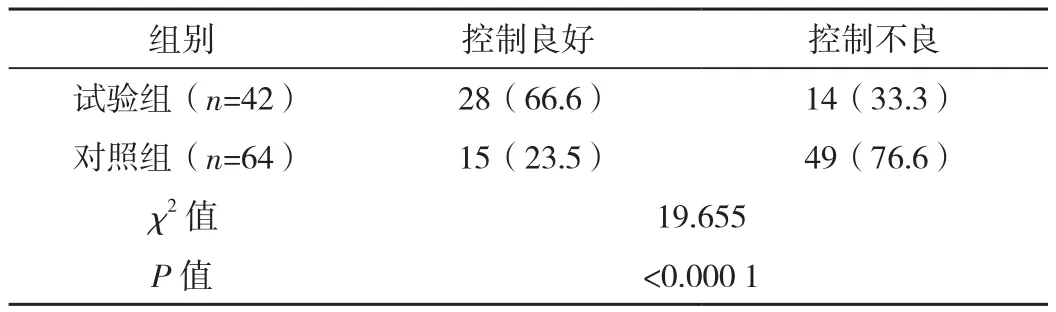

试验组控制良好率为66.6%,高于对照组的23.5%,差异有统计学意义(P<0.000 1),见表 2。

表2 两组控制不良患儿第二次TRACK检测控制率比较 例(%)

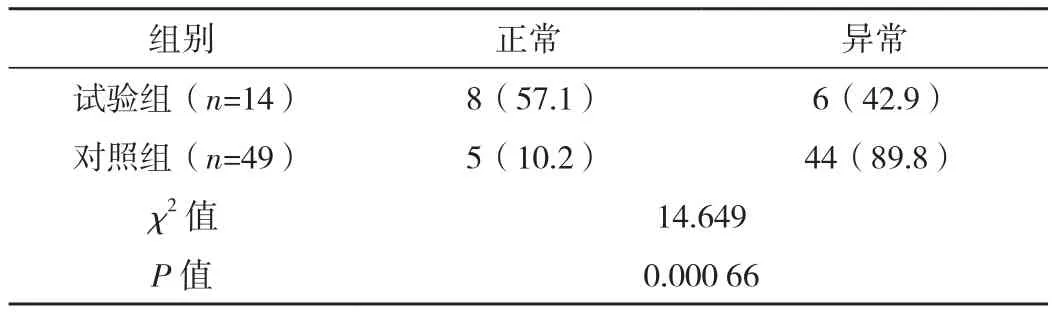

2.3 两组干预后6个月控制不良患儿潮气呼吸肺功能检查结果比较

试验组潮气呼吸肺功能检查有异常者6例(其中轻度异常5例,中度异常1例),总异常率为42.9%,明显低于对照组的89.8%(其中轻度异常28例,中度异常11例,重度异常者 5例),差异有统计学意义(χ2=14.649,P=0.000 66),见表3。

表3 两组干预后6个月控制不良患儿潮气呼吸肺功能检查结果比较例(%)

3 讨论

支气管哮喘是当今威胁全球公共健康最常见的慢性肺部疾病,估计全世界已有哮喘患者3亿人,其中70%以上的儿童哮喘症状首发于3岁内。在持续的哮喘中,最初的哮喘症状和肺功能丧失主要发生在生命的最初几年[5]。因此从喘息的学龄前儿童中识别出可能发展为持续性哮喘的患儿,并进行有效早期干预是必要的。每天吸入皮质激素似乎是治疗有临时症状或无症状的儿童反复喘息的最有效的治疗方法[6]。吸入式药物的使用和父母教育水平分别取决于当地的公共卫生策略和社会机遇。哮喘预测指数能有效地用于预测3岁内喘息儿童发展为持续性哮喘的危险性[3,7-8]。因此,预防哮喘的方案设计主要围绕于早期识别,积极控制阻断气道的慢性炎症、减少气道痉挛及规避刺激原,而达成这些目的不仅依赖于临床医生的临床方案,也依赖于医患间的密切合作、患儿对于预防方案的依从性、不间断的随访并进行评估及方案改良及持续的健康教育等等[9-10]。

PDCA模式更加重视对个体干预措施的制定与实施细节,本次试验的干预方案实施路径基本为:哮喘危险因素评估→针对性干预→再评估→干预方案调整→下一循环。在纳入试验组和对照组各102例的mAPI阳性婴幼儿中,试验组TRACK评估控制不良率41.2%,明显低于对照组的62.8%,差异有统计学意义(χ2=9.505,P=0.002)。对试验组第一次控制不良者再实施3个月的PDCA干预,检查干预对象咳喘发作情况并重新评估风险,对反馈信息进行处理,找出影响干预效果的相关因素,针对提出的问题加入新的检查、药物、环境控制、饮食调节、运动改善、中医中药等,通过持续改进干预方案,试验组控制不良率为33.3%,明显低于对照组的 76.6%,差异有统计学意义(χ2=19.655,P<0.000 1)。由此可见,随着PDCA循环模式的不断深入,家长能及时反映出治疗过程中遇到的问题,并且与医护人员一起不断地修订康复计划,增加患儿及家长战胜疾病的自信心,激发参与意识。此外,该模式同时能使患儿及家长形成良性循环,巩固自我管理行为,提高治疗的积极性,减少喘息的发作[11-12]。说明对mAPI阳性儿童实施PDCA循环管理模式对提高患儿的临床症状控制率效果显著,不失为一个高效的健康管理方案。

肺功能是一个评估肺康复效果的重要生物学指标,目前在国内及国际上儿童应用较为广泛的有常规通气法、潮气呼吸法、阻断法、体描法、脉冲振荡法、气道反应性测定等。对于不同的年龄,应选择不同的方式。由于研究对象年龄均≤3岁,潮气呼吸肺功能检查能敏感地反映婴幼儿呼吸系统疾病(小气道病变),尤其是哮喘引起的气道阻塞性病变,而且无须儿童配合,重复性好[4,13]。本项目对试验组已实施6个月的PDCA干预仍控制不良者行潮气肺功能检查,结果显示:试验组总异常率为42.9%,明显低于对照组89.8%,差异有统计学意义(χ2=14.649,P=0.000 66)。表明通过PDCA质量管理模式能达成降低mAPI阳性高危患儿发展为持续性哮喘、降低肺功能损失的效果。

综上所述,对于mAPI阳性婴幼儿应用PDCA管理模式采取相应措施,包括调整治疗方案、长期随访、哮喘教育、定期复查等,能有效提高患儿的临床症状控制率,减轻反复发作带来的治疗负担,降低肺功能缺陷及发展成持续性哮喘概率,为完善儿童哮喘的防控策略提供实证。