丧礼“双主体”仪式结构略说

——以“三礼”所载士丧礼为中心

关长龙

“以丧礼哀死亡”,这是《周礼》六官中春官大宗伯的职责之一。《说文》谓丧字是“从哭从亡”构形的会意兼形声字,意思是哭亡人。在以冠婚丧祭为代表的人生四礼中,丧礼以主体形态的“生死过渡”和生命的“形神分离”可谓是最为复杂的典礼。在这个典礼中,主体因其“非能动性”而听凭生者主人的仪式安排,从而实现自己“骨肉归复于土”“魂气无所不之”的终极安顿。

古今传载、研究士庶丧礼的文献甚多,其大者如以《仪礼》等为代表的礼制类文献,以《朱子家礼》等为代表的家礼类文献,以及散见于各种笔记小说中的礼俗类文献,除了这些践行载记外,还有以《仪礼经传通解》等为代表的学人汇纂整合的礼论类文献,凡此皆为其荦荦大者。至于当代研究的有关专著与论文,则更为繁富,尤非短文数语所能缕而尽。然而,从生命的主体视角和仪式的“过渡”理论看,传统传载、研究多从“哭亡”的视角杂糅主人和主体仪式,其甚者至于主次不分,颇不利于对不同群体的丧礼仪式进行比较和研究;而现代专论则重礼器而轻仪式,这或许与仪式行为属于“过去时”的特性有关,也与当代学界有意无意地回避对生命结构的理解有关。

本文拟以“三礼”(《仪礼》《礼记》《周礼》)经典中的丧礼记载为基础,利用现代理论的“过渡仪式”,把丧礼还原为单纯的人生礼仪之一,从而结合早期生命理解中的生死观,厘析出士丧礼的主体仪式结构,俾便全球化时代丧礼的比较、整合和当代仪式结构重建的思考。

一、丧礼“神圣时空”的仪式结构

“过渡仪式”理论认为:“人生的旅程是不连贯的,它有一个又一个的断点。在这些断点上,人们告别了旧有的‘自我’,嬗变为新的‘自我’。”[1]164也就是说,作为一个主体的人,他的一生要数次从“一确定的境地进渡到另一同样确定的境地”[2]3-4。在这两个“确定的境地”之间的“断点”阶段,就是一个“两可”或模糊的时刻,宗教学上称之为“不洁时刻”,人们需要为此时刻营造一个神圣的仪式时空,以确保主体安全地度过这一阶段。在这个神圣时空中,其仪式结构又可大分为阈限前礼仪(rites preliminaries,即分隔礼仪)、阈限礼仪(rites liminaires,即边缘礼仪)和阈限后礼仪(rites postiliminaires,即聚合礼仪),当然,在实践上这三组礼仪并非始终同样重要或同样地被强调细节[2]10。

在人生四礼中,丧礼的主体是非常特殊的,这与中国传统“慎终追远”的生命理解密切相关。《礼记·礼运》云:

故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。①

孔颖达疏较为复杂,概而言之,是谓天之阳神与地之阴鬼和合而生五行之精质,得其偏者为物,得其全者为人。故人死也要离析为天之阳神与地之阴鬼二体。《礼记·礼运》谓人死则“魂气归于天,形魄归于地”。又《礼记·檀弓下》记载被孔子誉为“吴之习于礼者”的延陵季子也说:“骨肉归复于土,命也;若魂气则无不之也,无不之也。”《礼记·问丧》亦有“送形而往,迎精而反”之语。也就是说,人死则作为自在本体的神魂与禁锢在骨肉中的本体精魄就分而为二,前者散归于无所不在的终极本体,后者则随骨肉入土为安,其最终亦将散归于无所不在的终极本体中。钱穆先生也曾指出:“就其与身体之关系言,灵魂与肉体对立,在肉体未成长以前,灵魂已存在,在肉体已破毁之后,灵魂依然存在。所以肉体与灵魂二者成为各自独立。”[3]9只不过在肉体未生成以前已存在的“灵魂”称为神(或称终极实在、终极本体),而在肉体已“破毁”之后的“灵魂”又转归于神而已。细论之,则肉体的“破毁”实又分为两个阶段,一是生命已逝,即灵魂已散归于神②,魄转化为鬼而存在于尸体之中;二是尸体消失,鬼最终也归复为神。

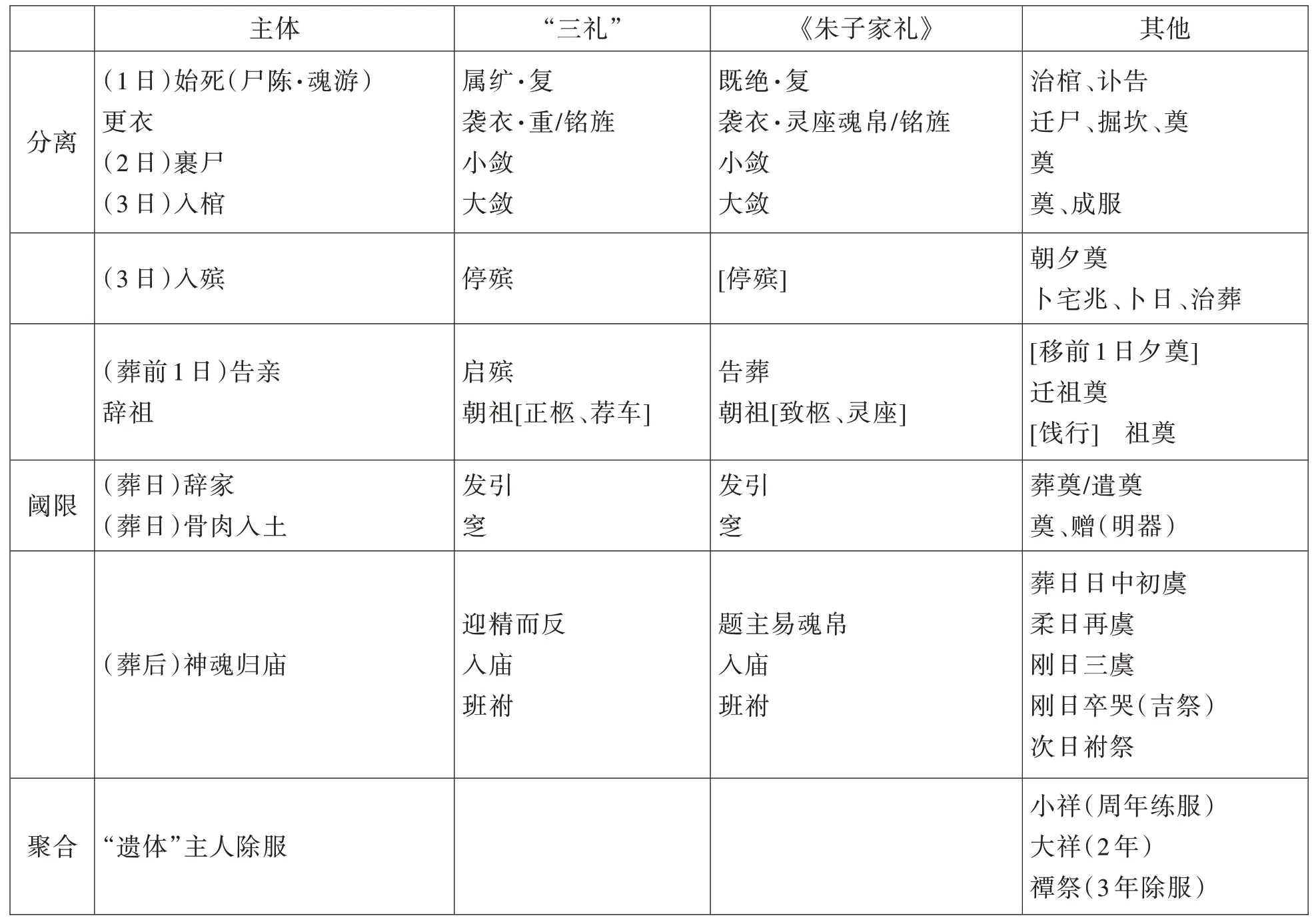

基于这一生命结构的理解,士丧礼“神圣时空”中主体的仪式结构略可表解如下③。

分离主体(1日)始死(尸陈·魂游)更衣(2日)裹尸(3日)入棺“三礼”属纩·复袭衣·重/铭旌小敛大敛《朱子家礼》既绝·复袭衣·灵座魂帛/铭旌小敛大敛(3日)入殡停殡[停殡](葬前1日)告亲辞祖启殡朝祖[正柩、荐车]告葬朝祖[致柩、灵座]阈限(葬日)辞家(葬日)骨肉入土发引窆发引窆(葬后)神魂归庙迎精而反入庙班祔题主易魂帛入庙班祔聚合“遗体”主人除服其他治棺、讣告迁尸、掘坎、奠奠奠、成服朝夕奠卜宅兆、卜日、治葬[移前1日夕奠]迁祖奠[饯行] 祖奠葬奠/遣奠奠、赠(明器)葬日日中初虞柔日再虞刚日三虞刚日卒哭(吉祭)次日祔祭小祥(周年练服)大祥(2年)禫祭(3年除服)

从仪式过程的“分隔—阈限—聚合”三段论视角来看,传统丧礼中的属纩、小敛至大敛为分隔礼仪,《礼记·王制》谓“大夫士庶人三日而殡”,《礼记·问丧》释此云:“三日而后敛者,以俟其生也。三日而不生,亦不生矣。”《白虎通·崩薨》:“一日之时,属纩于口上,以俟绝气。二日之时,尚冀其生。三日之时,魂气不返,终不可奈何。”[4]546在此三日中,虽然有“复而后行死事”之义(《礼记·丧大记》),然死者之尸被称为“终主”(《说文》“尸”),说明死者之尸是已经寿终待离世的主人。至三日仍不能复活,就被认定为已经离世,于是乃大敛为殡——“死去之宾”④,而不再被视为人间主人了。

从出殡至祔庙为阈限礼仪,在这一段“神圣时空”中,主体的形神由丧主安排而各归其所,“魂气归于天,形魄归于地”,归地者入土为安,归天者与终极本体合一而无所不在。至于“迎精而反”于庙主之上,则仅是生者为便于祭祀“系心”感通的一种方便而已。这里提到的“精”是与形体相对的广义概念,一般所谓的精神、魂魄、阴阳等,其中精、魄、阴义略同,代表锢存于骨肉中的本体;而神、魂、阳义略同,为自在于形体中的本体。汉代王充《论衡·论死》中提到当时流行的一个比喻,似可以帮助我们理解生命的这一转化关系:“气之生人,犹水之为冰也,水凝为冰,气凝为人。冰释为水,人死复神。其名为神也,犹冰释更名水也。”[5]873“形魄归于地”的魄就不再称为魄,而通称为鬼了,《说文》云:“鬼,人所归为鬼。”《礼记·祭义》云:“众生必死,死必归土,此之谓鬼。”所以“送形而往”当然也就是送骨肉以及骨肉中所锢存的本体而归其真宅了。至于神魂在“送形而往”后,也便开始了无所不往的归复本体进程,丧主的“迎精而反”只是通过某种隐喻符号(重、象人、魂帛、主等)以实现“系心”感召的方便而已。从仪式的结构来说,当然也需要为神魂的安顿设置一个完成的节点,则以“入庙”班祔作为标志无疑也是合适的。

以三年丧为聚合礼仪,盖因主体的形神既各有所安,则子女作为其“遗体”⑤,为父母之身体形态的生死转化行三年守护之责,与子女出生而父母为行三年负抱之责之义略同。《论语·阳货》载孔子曰:“子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也。”这也是“事死如事生”的一种表达吧⑥。又即主体而言,班祔后的神主四时祭究置于寝还是庙,也颇有争议,当然,对于寝庙合一的士人来说,可以不存在这个烦恼。要之三年丧后的时祭,要举行一个禘祭,以合祭祖神而告礼毕⑦。

“三礼”之后,历代对丧礼诸仪节的增删改易以及不同地区的创造性表达,皆可以在此“神圣时空”的仪式结构中加以比较理解,以明其对礼义表达的当否而决其是非高下。

二、“送形而往”,殡葬之际器行序的仪式结构

从考古发现可知,自仰韶文化(约公元前5000年至公元前3000年)时期开始,“成年和少儿流行土坑葬,且多有固定的公共墓地”[6]264。至汉代《白虎通·崩薨》已有总结说,人死之后要葬到城郭外面,以保证“死生别处,终始异居”[4]卷11,558。这虽然说的是城内“国人”的丧葬情况,但城外“野人”的死生异居也是生者的必然选择。并且随着城市人口的扩张和城乡墓地占用情况的发展,送葬的路程也必然有越来越远的趋势。

有关送葬器行的内容,在“三礼”特别是《仪礼》中的记载虽然不少,但其器行之序似不尽明晰。今以送葬启殡至下葬间的器行仪式分为三节,即由殡宫至庙堂的朝祖器行序、由庙门至墓地的送葬器行序和由墓地至墓室的下葬器行序。

首先是由殡宫至庙堂的朝祖器行序⑧,此节在《仪礼·既夕》中的记载最为简明:

重先,奠从,烛从,柩从,烛从,主人从。

祝及执事举奠,巾席从而降,柩从、序从如初,适祖。荐乘车,鹿浅幦,干、笮、革靾,载旜,载皮弁服,缨、辔、贝勒县于衡;道车,载朝服;稾车,载蓑笠。

重为始死当日,在尸体袭衣后所立的依魂之器,其形为高三尺的长脚“十字架”且上裹苇席之形⑨,横木两端悬挂二鬲,立于庭中靠南端三分之一处。在朝祖当日,从殡宫启行至庙堂时,殡棺抬出载于轴上后,重由人举而先行(启柩时已先移铭置于重上)。至庙中后,“置重如初”、“奠设如初”,皆指如在寝宫中的情形。随后又引进死者生前所用的三车(乘车、道车、稾车)至庙东檐下朝祖,郑玄注云:“象生时将行陈驾也,今时谓之魂车。”此时三车仅是备用,在送葬时乘车将代替重以载魂,道车、稿车共为标配副车,后世送葬器行中则无此副车之配。若庙寝同堂,则此器行仪式可以仅在同一庭中做一转圜即可。

其次是由庙门出发至墓地的送葬器行序。此节《仪礼·既夕》所载最为疏阔:

甸人抗重,出自道,道左倚之。

荐马,马出自道,车各从其马,驾于门外,西面而俟,南上。

彻者入,踊如初。彻巾,苞牲,取下体,不以鱼、腊。

行器,茵、苞、器序从。车从。

彻者出,踊如初。

主人之史请读赗,执算从。柩东,当前束,西面。……读书,释算则坐。……读遣,卒,命哭,灭烛,出。

商祝执功布以御柩。执披。主人袒。乃行。踊无算。出宫。

其中“行器”仅提及“茵、苞、器序从,车从”。茵是下棺入墓时置于棺下的粗布垫,其排序在前盖为及墓下棺时方便把它先行放入墓中。至于遣奠之苞牲等食物和明器则是放在棺椁之间的陪葬品,故皆从其后。但从前文朝祖后、祖道前所陈明器的记录中可知,这里有明显的省略,前文提到的送葬器共有一类葬具和五类明器:

陈明器于乘车之西。

折,横覆之。抗木,横三缩二。加抗席三。加茵,用疏布,缁翦,有幅,亦缩二横三。

苞二。筲三,黍、稷、麦。瓮三,酰、醢、屑,幂用疏布。甒二,醴、酒,幂用功布。皆木桁,久之。

用器,弓矢、耒耜、两敦、两杅、盘匜。匜实于盘中,南流。

无祭器,有燕乐器可也。

役器,甲、胄、干、笮。

燕器,杖、笠、翣。

折、抗木、抗席皆是墓中加于棺上的盖板、盖席,以承土石而避其侵棺。茵是加于棺下的垫布。在朝祖陈器时,折与抗木或并列摆放(亦或叠放),而抗席和茵是叠放在抗木上的。这些器物不属于狭义的为死者送礼的明器。故前文行器中提到“茵”时,当兼折、抗木、抗席等葬具而言。

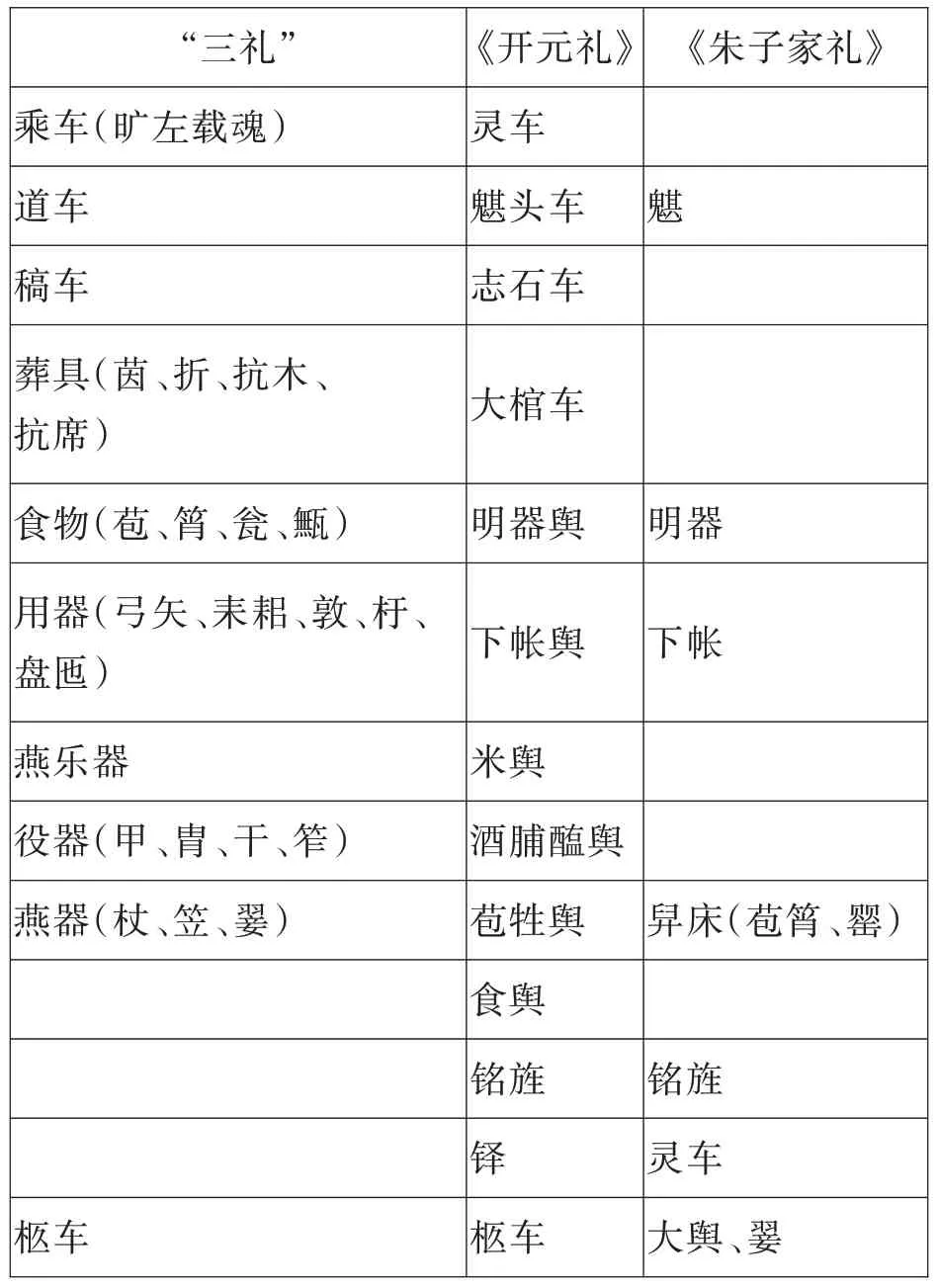

如此,可得“三礼”士礼送葬器行序的基本类型,下表同附《大唐开元礼》六品以下丧(庶民可摄盛用之)及《朱子家礼》器行序以为比较,俾可观其变化之概略。

“三礼”乘车(旷左载魂)道车稿车葬具(茵、折、抗木、抗席)食物(苞、筲、瓮、甒)用器(弓矢、耒耜、敦、杅、盘匜)燕乐器役器(甲、胄、干、笮)燕器(杖、笠、翣)柩车《开元礼》灵车魌头车志石车魌《朱子家礼》大棺车明器舆明器下帐舆下帐米舆酒脯醢舆苞牲舆食舆铭旌铎柩车舁床(苞筲、罂)铭旌灵车大舆、翣

《士丧礼》所载之“士”当是宗法传统中家国一体制下“最低级的王族”[7]20,故可与国君直接交往,且有国君赗赠助丧之仪。若更远支的庶士,其送葬明器或当更为简约。由比较可知,《开元礼》中的米舆、酒脯醢舆、苞牲舆、食舆即“三礼”中士礼的食物类明器,此在《朱子家礼》中则放在一个架子床上抬行。那么先秦时期乘车之后的道、稿二车是否可以分载葬具和明器呢?此虽未见有明确的文献说法,但从送葬的情实而言,似亦不排除有这种可能。若然,则士丧礼送葬器行序由四车即可成事。另外,从后世器行中皆有魌头的情况看,《士丧礼》中“商祝执功布以御柩”也略可当之,只不过商祝是行在柩车前而已。

最后,是由墓门至墓室的器行序。《仪礼·既夕》云:

至于圹,陈器于道东西,北上。茵先入,属引。……

乃窆……

藏器于旁,加见。

藏苞、筲于旁。加折,却之。

加抗席,覆之。

加抗木。实土三。

明器等陈于墓道东西两边,以为送葬器行序中排在最后的“柩车”让道,柩车前行至墓道口,下载。茵是“藉柩”之布,故先放到墓底。然后“属引于棺而悬之以窆”[8]1899。其次是载于柩车上置于棺侧的“制币玄束”等在棺入墓后,亦纳入棺侧放置。再后把明器放入棺侧,再加“见”(柩车上的棺饰)于棺上。然后再放苞等食物,最后加抗席、抗木。准此,似除“茵”外,明器等入墓次序与送葬器行序相反。而送葬器行序排在最前面的魂车三乘则别停墓道侧“观礼”,其所载三套衣服亦不入墓从葬。

三、“迎精而反”,重庙之际依魂的仪式结构

人死后作为丧礼之主体有两个“存在”形态——有形的尸体和无形的灵魂,在主体始死而招魂不得后,就开始了丧礼的“分离”进程,在尸体袭衣后,也要给灵魂立重以明其位所。在“阈限”进程中也同样要兼顾此两个主体的存在,在安顿尸体的同时也要安顿灵魂,尸体以入墓为安,灵魂以祔庙为安。故《礼记·问丧》云:“送形而往,迎精而反。”从传统士丧礼的仪式结构观察,关乎灵魂的安顿当有五个载体性象征符号。

(一)始死招魂的象征符号

《士丧礼》云:“复者一人,以爵弁服。”招魂后把象征依有灵魂的衣服覆在尸体上,孔颖达疏云:“复者,庶其生气复,既不苏,方始为死事耳。”这里用以依魂的象征符号是爵弁服。

按“三礼”所记先秦士人常用礼服之功能有些不很一致,盖因文献生成时代不同而或有变通所致,准《士冠礼》“三加弥尊,加有成也”之义,则士人常用礼服大致有三种:玄端、皮弁和爵弁。玄端为参与日常典礼的常礼服(亦称朝服),皮弁为“战伐田猎”的戎服,而爵弁则为个人主祭之服[4]卷10“绋冕”下所载“皮弁”“爵弁”条,第497、502 页。每种礼服又各有两套以供吉凶之用⑪。《士丧礼》仪式中有陈袭衣三套——爵弁服纯衣、皮弁服、褖衣,所用当即士人生前常用礼服中的凶服,其中褖衣即是玄端的凶服(吉服衣裳两分,凶服深衣形制)。《礼记·丧大记》云:“复衣不以衣尸,不以敛。不以衣尸,谓不以袭也。”盖招魂所用的复衣是爵弁服中的吉服,故与袭衣中所用的爵弁服中的凶服不同。又《士丧礼》“商祝袭祭服,褖衣次”郑注:“大蜡有皮弁素服而祭,送终之礼。”贾疏:“《郊特牲》文,引之者,证皮弁之服有二种,一者皮弁时白布衣积素为裳,是天子朝服,亦是诸侯及臣听朔之服,二者皮弁时衣裳皆素葛带榛杖,大蜡时送终之礼,凶服也,此士之袭及《士冠》所用,听朔者不用此素服,引者欲见《郊特牲》皮弁素服是大蜡送终之服,非此袭时所用者也。”此处贾疏文义前后似不一致,疑引文最后的“非”字为“即”之形讹,否则如袭衣用吉服,那么送葬魂车所载的皮弁服就只能用剩下的凶服,如此就与阴阳魂魄的礼义相违背了。

后世亦用死者生前所用衣服招魂,故具体衣服的选择和式样也各有时变。如《朱子家礼·丧礼》只用上衣,且解释说:“上服,谓有官则公服,无官则襕衫、皂衫、深衣;妇人大袖背子。”

(二)始死依魂的象征符号

据《士丧礼》载,在始死当天袭衣后,“置重于中庭,参分庭一在南”。重是用木头刊凿而成的,郑玄注云:“木也,县物焉曰重。刊,斫治。凿之,为县簪孔也。士重木长三尺。”按重是一个木制的三尺高的长脚十字架,其横木两端各挂有一个盛有煮过未熟的米的鬲,其“包扎”造型似暗示了一种“象人”的指向,《士丧礼》云:

幂用苇席,北面,左衽,带用靲,贺之,结于后。郑注:“以席覆重,辟屈而反,两端交于后,左衽,西端在上。贺,加也。”

也就是说,重的木架上是套了一个“象人”穿衣服而“左衽”的苇席。在招魂中所用的爵弁服与重之间是否有过渡仪式,则未见记载。疑助丧之祝或当有所呼号,以示魂可于此安栖之意。《礼记·杂记上》云:“重,既虞而埋之。”郑注谓“就所倚处埋之”,按送葬发引时重最先被举出而置于庙门外东侧。以葬毕当天的虞祭改用虞主,则重的使命已告完成。

(三)送葬依魂的象征符号

此在《仪礼》中所记最为含糊。在发引前,重从庙门中道举出,说明此时重仍负有依魂之任,故为发引之先导,但因为重送葬时不入器行之序,故出庙门后即在“道左倚之”,而不再排在器行序之首。然后送葬魂车即在庙门外重的旁边驾马待行,此时车在道上,已隐然成为即将发引的器行序之首。《既夕》记仅说走在器行序前面的三车中各装有皮弁服、朝服和蓑笠服,未及招魂所用的爵弁服,又《礼记·曲礼上》说“祥车旷左”(祥车即乘车),而没有说另外二车也旷左。因为传统车驾一般皆是尊者居左⑫,则此“旷左”自是为尊魂留位,但这里的“旷左”究竟是留空以为无形之魂座还是仅强调留空不坐人而置有依魂之物(如象人、魂帛等),则为后世礼家带来一些烦恼。

考《周礼·春官宗伯》冢人言“鸾车象人”,这里的鸾车就是载有用羽毛装饰的旗帜的魂车,当为天子所用,而《既夕》记提到士丧礼魂车所载的旗帜是“旃”,郑玄认为“旃”是孤卿生时所用的旗帜,士丧礼用之乃是“摄盛”而然,后世丧礼所用魂幡可能正是这个旗帜的变通结果。在这句话里与依魂最相关的是“象人”,郑玄注云:

郑司农云:“象人,谓以刍为人。……孔子谓为刍灵者善,谓为俑者不仁”,非作象人者,不殆用生乎?

郑玄虽不同意郑众把魂车上的“象人”解作以刍为人形,但仍愿意沿承“自古有之”的“束茅为人”以示魂位的做法,但事实上郑众的说法应该更符合东周以来以俑“象人”的行礼实际,而郑玄的主张符合孔子以来“备物而不可用”的儒家明器理念,也应当有践行的实例存在。只不过“以刍为人”“束茅”和“木俑”三说可能未必即是《周礼》“鸾车象人”的“象人”实情。

审汉代丧礼以“容衣”依魂⑬,并未提到用刍灵或木俑揭示魂位的做法,且以容衣依魂的仪式是在发引当天子夜祖奠时放入魂车的,说明重作为依魂的象征符号在此时已经易位给了容衣。此与《仪礼》所载士丧礼以三车载死者生前衣服送葬而以其中的乘车“旷左”为魂车的做法比较接近,只不过在士丧礼中重作为依魂的象征符号是在送葬当日发引前才易位给了乘车的“左位”(因为用了三车,每车有一套衣服,所以无法定为魂依于衣服)。但汉代“容衣”的说法却给我们留了一个想象的空间,那就是“容衣”也许应该折成像人“容貌”的样子,即与重上的“苇席”样式相近,而不是折成普通的收藏样式。如此,我们也可以推测,士丧礼乘车中的“左位”是否也有一个由招魂衣——爵弁服折成的“容衣”,而“容衣”正是“鸾车象人”的“象人”。在送柩既窆之后,此“象人”也就完成了使命。汉代天子丧礼在葬后“游容衣”而置之于陵寝,至于士人盖承早期乘车之载,至既窆后即把魂车等所载衣服放到柩车上带回,以示“不空之以归”⑭,带回的衣服就作为主体的遗物被收藏起来;那么士丧礼所用的魂车是否此时就空了呢?虽然关于《仪礼》士丧礼三车是否从葬有不同看法,但从汉以后魂车不从葬的传统看,当以不从葬说为更合于礼义,因为魂车还要“迎精而反”——载虞主而归,此固非轴载衣之所能完成的使命。

(四)虞祭依魂的象征符号

《礼记·檀弓下》云:“葬日虞,弗忍一日离也。是日也,以虞易奠。”虞属准吉祭,用献礼,故与凶祭用奠不同。《仪礼·士虞礼》郑玄题注云:“虞,犹安也。士既葬其父母,迎精而反,日中而祭之于殡宫以安之之礼。”孔颖达申之云:“以其虞、卒哭在寝,祔乃在庙,是以郑注《丧服小记》云‘虞于寝,祔于祖庙’是也。”

《公羊传·文公二年》:“虞主用桑,练主用栗。用栗者,藏主也。”何休注引《士虞》记云:“桑主不文,吉主皆刻而谥之。”⑮也就是说,虞祭是要用到主的,而虞祭又是在棺柩下葬的当日午间举行,那么此“虞主”就必然与送葬的魂车所载之“象人”或“容衣”有所交接转易。

许慎《五经异义》“卿大夫有主不”云:

主者,神象也,孝子既葬,心无所依,所以虞而立主以事之,惟天子、诸侯有主,卿大夫无主,尊卑之差也。卿大夫无主者,依神以几筵,故少牢之祭,但有尸无主。三王之代,小祥以前主用桑者,始死尚质,故不相变。既练易之,遂藏于庙,以为祭主。[9]68

郑玄于此附议说:“少牢馈食,大夫祭礼也,束帛依神;特牲馈食,士祭礼也,结茅为菆。”然既云“孝子既葬,心无所依,所以虞而立主以事之”,则不只天子、诸侯“心无所依”,士大夫亦然,许慎在这里的等差持论似乎不能尽合礼义,所以也未必尽合早期礼仪的践行实际,清陈寿祺疏证驳此甚明,且云:“《士虞礼》‘明日以其班祔’,无主则何所祔以班昭穆?束帛、茅菆,得无诞乎?”[9]71

士当有主,且主有虞主和藏主两种,应无疑义。那么这个虞主会是什么样子呢?《后汉书·礼仪下》载天子“桑木主尺二寸,不书谥”,刘昭注引《汉旧仪》提到汉高帝刘邦“崩三日,作栗木主”云云,然栗木主实为班祔时所用的藏主,又接云:“已葬,收主。……坐为五时衣、冠、履、几、杖、竹笼。为俑人,无头,坐起如生时。”[10]3148联系送葬依魂的象征符号,从践行的角度反思,我们似乎更倾向于送葬依魂的“容衣”中当置有“刍人”、“束茅”或“俑人”,在既窆之后,揭容衣而立之为“虞主”,如此就与先秦时期的“涂车刍灵”、“俑人”等传统有所衔接,也与前引郑玄所说的“少牢馈食,大夫祭礼也,束帛依神;特牲馈食,士祭礼也,结茅为菆”得以统一。只不过在送葬器行序中,“虞主”尚未赋神,故隐而不言,至既窆而立为虞主,则自当成为“迎精而反”的主体。其间的转接仪式或可从《朱子家礼》所载的“题主”中略见端倪:

执事者设卓子于灵座东南,西向,置砚笔墨,对卓置盥盆帨巾如前。主人立于其前,北向。祝盥手,出主,卧置卓上。使善书者盥手,西向立,先题陷中。父则曰“宋故某官某公讳某字某第几神主”,粉面曰“皇考某官封谥府君神主”,其下左旁曰“孝子某奉祀”;母则曰“宋故某封某氏讳某字某第几神主”,粉面曰“皇妣某封某氏神主”,旁亦如之。无官封则以生时所称为号。题毕,祝奉置灵座而藏魂帛于箱中,以置其后。⑯

这里的灵座其实就是《士丧礼》中“重”的变通形式,而魂帛就是重上的左衽“苇席”的变通,因为这里直到下葬前没再更换依魂符号,只是葬后在墓前通过“题主”改易一次依魂符号,并且这个神主也就是后来虞祭和班祔的神主。“三礼”时代士人所用的虞主却不是最终班祔祠庙的神主,而是为“无不之也”但尚未行远的神魂所立的一个过渡神主,以便孝子于此哀极之时的“系心”符号⑰,故尚质而用“茅菆”“桐俑”,至于改而为桑,似亦有原因。《仪礼·士丧礼》“笄用桑”郑注:“桑之为言丧也,用为笄,取其名也。”就是说,以桑木作为死者的笄,正是取桑谐音丧而与丧事之礼义相合。又《公羊传·文公二年》“虞主用桑”何休注:“用桑者,取其名与其粗觕,所以副孝子之心。”桑何以“粗觕”,何氏没有交代,审早期用“束茅”为虞主,而束茅似在战国以后已不再使用,故经学家论之多有犹豫。

考刍本义指“刈草”,“刍灵”用草当是选用割下来的茅草来捆束的,茅草有一个特点,即地上的草杆与地下的根茎是很坚牢地连在一起的,《周易·泰》有“拔茅茹以其汇”之语,王弼注云:“茅之为物,拔其根而相牵引者也。”故祭祀典礼用茅草“缩酒”以象地祇之就饮,宗法分封用茅草裹社土以象根荄之牵连,而丧礼用茅草捆束以象征与丧主相关联的亡灵,盖亦有取于其根茎绵蕞不绝的特点,并且,从死后归土的礼义考量,此“茅菆”所用更可能是取茅根为用,而由茅根转为桑根,亦很合于能近取譬之理。《本草纲目》木之三“桑”下集解云:“桑生黄衣,谓之金桑,其木必将槁矣。”[11]卷36,1385束桑根以为明器,在送葬器行序中载之于魂车备用,至既窆而赋神以为虞主,故魂车亦因有根车之名⑱。

虞主在卒哭班祔时即转易神位于栗主,而虞主也便完成了它的使命。《公羊传·文公二年》“练主用栗”何休注云:“谓期年练祭也,埋虞主于两阶之间。”⑲按《礼记·檀弓下》云:“卒哭曰成事。是日也,以吉祭易丧祭。明日,祔于祖父。其变而之吉祭也,比至于祔,必于是日也接,不忍一日未有所归也。殷练而祔,周卒哭而祔,孔子善殷。”似汉以来学者对虞主与栗主转易的时间多认同孔子之说,而民间或多取周以来的班祔易主为用,即礼义而言,似后者更合礼义。

(五)班祔依魂的象征符号

前已述虞祭用虞主,行礼于寝;班祔用栗主,行礼于庙。《仪礼·士虞礼》谓“始虞用柔日”,也就是说,葬日亦必择柔日(偶数日,阴数日)为用。再虞亦用柔日,三虞、卒哭皆用刚日,卒哭次日(计葬日为第七日)早晨,即用栗主引亡魂班祔于祖庙。此栗主为藏主,除服后四时祭皆用之。《白虎通》引《论语》谓“栗者,所以自战栗”⑳。虽然传统对虞祭后尚处丧期的丧主如何主祭仍颇有分歧㉑,要之以礼主别异之理约之,则当与除服后有别;然以班祔后时祭宜与众祖同礼言之,则似又当有所节哀,盖以祭服中的“凶服”主祭可也,至除服则易吉服祭之。若寝庙合一则只用祭服之吉凶示别就可以了。

虞主与栗主间如何转易所依灵魂的仪式,文献所载疏略,要之当亦有栗主赋灵之法。早期栗主形状不很清楚,吾妻重二先生《木主考——到朱子学为止》中说:“木主的形状在某种程度上得以了解是在汉代以后。证诸资料,中国古代的木主有三种主要类型。第一种是正方体,第二种是前方后圆型,第三种是长方体。”其大小所记亦颇有不同,要之如正方体多主天子所用,为一尺二寸。唐代“练主(栗主)与虞主(丧主)为同样形状”,“在朱熹生前,根据程颐及《家礼》而制作的新型木主即已开始普及”[12]。

要之,我们还应该注意到一个事实,即士丧礼依魂符号在春秋战国之际呈现的过渡形态,吉祭(包括虞祭)由三代唯用“尸”到秦汉以后唯用“主”的转换,在此转换过渡时期,文献记载与民间践行形成了紧张,学者的文献解读也由此紧张而形成了分歧。然作为一种生命信仰,丧礼依魂符号应然的仪式结构不当有缺,唯践行中的取用选择或有不同而已。

结 语

在传统的生命信仰中,人们认为个体的生命结构在死亡发生时即开始了双主体归隐的过程,其中骨肉由近及远而“归复于土”,《礼记·坊记》云:“浴于中溜,饭于牖下,小敛于户内,大敛于阼,殡于客位,祖于庭,葬于墓,所以示远也。”而亡魂则具体而微以至于“无不之也”,其归程由招魂衣、重、象人、虞主而至于栗主藏庙五个阶段而得以完成。死者子女作为丧主的义务就是协助死者骨肉与灵魂两者的归程安顿。在中国最早的丧礼仪式结构中,我们可以参考现代仪式学理论把它分为三个阶段:从始死到大殓为分离阶段,从入殡到骨肉入墓和神主班祔为阈限阶段,孝子守丧三年为聚合阶段。

《礼记·礼器》云:“礼,时为大,顺次之,体次之,宜次之,称次之。”这是说礼的践行是有经权之变的,礼义关乎人性,故为百世不变之经;礼仪、礼器皆为礼义的表达形式,故当因时空的分殊、人生的阶段、男女之不同、自然之节序、伦理的等差、物器的多少以及大小新旧等等而有所变化。积时既久,则践行的案例和学人的意见也越来越多,然而如果不能对其经权之变和仪式结构形成基本的共识,就无法对历代的践行案例和理论意见加以“判教”,从而只能在聚讼纷纭中作“累世不能通,当年不能究”之叹㉒。然而,作为大型社会群体的一种生活践行规则,冠婚丧祭诸人生典礼几乎每天都有需求并实际发生,故人们不会等待理论上的争论有了结果再加以践行,而只能在争论中且论且行。

士大夫阶层是传统社会核心家庭中的“中产阶级”和主流群体,故厘清士礼而以为“标尺”,且因时地人事而求变通,“则礼虽先王未之有,可以义起也”(《礼记·礼运》)。如此则上可以“推士礼以致天子之礼”㉓,下可以备庶民日用仪注之用,若《朱子家礼》“居丧杂仪”末云:“凡此皆古礼,今之贤孝君子必有能尽之者,自余相时量力而行之可也。”[13]第七册,930从礼仪的传统与重建角度来说,只有士礼的仪式结构清晰了,才可以作古今中外的比较,从而优选出适宜当下践行的礼仪“标尺”,而不至陷于饾饤琐碎。

即丧礼而言,如果我们能够对早期“三礼”文献所载的士丧礼主体仪式结构有所认识,那么也就能理解《朱子家礼》中的双主体仪式安顿的时变理路,从而有利于今日接续传统并重建新的丧礼仪式共识。

注释

①本文“三礼”文本所据为上海古籍出版社点校本的《礼记正义》2008年版、《周礼注疏》2010年版、《仪礼注疏》2008年版,其余经书皆据中华书局1980年影印《十三经注疏》本,为免繁琐,后不一一出注说明。②《左传·昭公七年》子产论伯有化厉事孔疏:“圣王缘生事死,制其祭祀,存亡既异,别为作名,改生之魂曰神,改生之魄曰鬼。”③为免烦琐,我们仅以“三礼”所载士丧礼文献为据,附以《朱子家礼》的安排,以见其结构与变化的概貌。④《白虎通疏证》卷11,崩薨,载:“夏后氏殡于阼阶,殷人殡于两楹之间,周人殡于西阶之上何?夏后氏教以忠,忠者厚也。曰:生吾亲也,死亦吾亲也,主人宜在阼阶。殷人教以敬,曰:死者将去,又不敢客也,故置之两楹之间,宾主共夹而敬之。周人教以文,曰:死者将去,不可又得,故宾客之也。”⑤《礼记·祭义》载曾子曰:“身也者,父母之遗体也。行父母之遗体,敢不敬乎?”⑥《礼记·中庸》载孔子曰:“事死如事生,事亡如事存,孝之至也。”⑦《左传·僖公三十三年》云:“凡君薨,卒哭而祔,祔而作主,特祀于主,烝、尝、禘于庙。”杜预注云:“冬祭曰烝,秋祭曰尝,新主既立,特祀于寝。则宗庙四时常祀自如旧也。三年礼毕,又大禘,乃皆同于吉。”⑧《仪礼·士丧礼》中提到士丧礼亦用椁,即筮宅后,在殡门外举行视椁礼,然后再送到墓穴中安装好以待葬柩。知椁虽亦为葬器,但因提前运送,故不在送葬当日的器行序中。⑨参见黄以周:《礼书通故》第四十九名物图,中华书局2007年版,第2694 页。按此造型与早期亚形墓、明堂造型等取义盖同,“以十字或十字外加框形的符号来表示宇宙的中心、终极本体(或曰上帝、神灵)之所在甚至终极本体本身,实为早期人类在无意识中的共同选择”。参见关长龙:《“鬼”字考源——兼论中国传统生命理解中的鬼神信仰》,《中国俗文化研究》第七辑,巴蜀书社2012年版。⑩丧礼所用明器,在西周以前或以死者生前用器为主,然春秋以后,盖转以“象器”为主,以明此是与人器有别的“鬼器”。《礼记·檀弓下》载:“孔子谓为明器者知丧道矣,备物而不可用也。”⑪《周礼·春官宗伯》司服:“掌王之吉凶之服。”这里的吉属阳,指与天、人有关的典礼活动;而凶属阴,指与丧亡及地、物有关的典礼活动。士人死时,凶服用为袭衣,从葬;吉服则用于招魂及从魂车往还,而藏于祠庙,其后祭祀时或亦用为奠服。《周礼·春官宗伯》司服:“大丧,共其复衣服、敛衣服、奠衣服、衣服,皆掌其陈序。”郑注:“奠衣服,今坐上魂衣也。……玄谓衣服,所载于椁中。”贾公彦疏申云:“案下守祧职云‘遗衣服藏焉’,郑云:‘大敛之余也,至祭祀之时,则出而陈于坐上。’则此奠衣服也。”按孙诒让《周礼正义》卷41 司服注论此云:“贾谓至祭祀之时,出而陈于坐上,盖亦专指丧祭言之。常時吉祭,当无奠衣坐上之事。”如此,则疑奠衣为送葬魂车所载三服至墓前观窆时的陈衣仪式。是复敛、奠四种礼服之用两两吉凶相对,而复衣至墓和用为奠衣,似亦当有可能。《礼记·丧大记》说丧礼近体袭衣先“毕主人之祭服”,然后再用亲友之襚,秦汉以后敛衣渐多别制新衣,宋代高承《事物纪原》卷9 吉凶典制部“明衣”:“三代以来,袭有明衣,唐改用生绢单衣,今但新衣而已。”中华书局1989年版,第478 页。⑫《汉书·文帝纪》“乃令宋昌骖乘”颜师古注:“乘车之法,尊者居左,御者居中,又有一人处车之右,以备倾侧。是以戎事则称车右,其余则曰骖乘。骖者,三也,盖取三人为名义耳。”中华书局1962年版,第107 页。然寻常士庶之家出行用车,固当以“小车”(如轺车、轩车、安车等)为主,此类车多只乘坐两人,其位序或左右,或前后,前后则驭者居前而主人居后;左右则驭者居左而主人居右,如有尊客,则驭者特为居右以示恭敬。⑬《后汉书·礼仪下》:“(登遐)以木为重……太常上祖奠,中黄门尚衣奉衣登容根车。东园战士载大行,……容车幄坐羡道西,南向,车当坐,南向,中黄门尚衣奉衣就幄坐。车少前,太祝进醴献如礼。司徒跪曰:‘大驾请舍。’……容根车游载容衣。司徒至便殿,并□骑皆从容车玉帐下。司徒跪曰:‘请就幄。’导登。尚衣奉衣,以次奉器衣物,藏于便殿。太祝进醴献。”中华书局1965年版,第3144-3148 页。⑭《仪礼·既夕》“柩至于圹,敛取载之”郑注云:“柩车至圹,祝说载除饰,乃敛乘车、道车、稾车之服载之,不空之以归。送形而往,迎精而反,亦礼之宜。”按《通典》卷86“凶礼八”引《大唐元陵仪注》云:“辒辌车、龙之属于柏城内庚地焚之。其通人臣用者则不焚。”中华书局1988年版,第2349 页。似以天子专用的柩车要在墓地焚掉,而可再利用的所谓“通人臣用者”则仍可回收再利用。⑮按此记文不见于今传本《礼记·士虞礼》记,盖为佚文。⑯参见朱杰人等主编《朱子全书》第7 册,上海古籍出版社、安徽教育出版社2002年版,第921 页。按魂帛之制朱子仅注云“结白绢为魂帛”,明邱浚《邱公家礼仪节·丧礼四卷》申之云:“用白绢一匹,为两端相向,交互穿结,上系其首,旁出两耳,下垂其余为两足,以肖人形。”乾隆庚寅重修本,第12 页。⑰《白虎通疏证》卷12 阙文:“祭所以有主者何?言神无所依据,孝子以主系心焉。”中华书局1994年版,第567 页。⑱根车在汉代又名容根车、金根容车、容车,为天子法驾之一。《后汉书·舆服上》:“秦并天下,阅三代之礼,或日殷瑞山车,金根之色。汉承秦制,御为乘舆,所谓孔子乘殷之路者也。”刘昭注:“殷人以为大路,于是始皇作金根之车。殷日桑根,秦改曰金根。《乘舆马赋》注曰:‘金根,以金为饰。’”追本溯源,金根车又名桑根车,其得名之由应该已经明了。中华书局1965年版,第3643-3644 页。⑲许慎《五经异义》“虞主所藏”条云:“《戴礼》及《公羊》说虞主埋于壁两楹之间,一说埋之于庙北墉下,《左氏》说虞主所藏无明文。”附载郑玄《驳五经异义》认为虞主当“如既虞埋重于道左”。似皆不如何休说为安。⑳《白虎通疏证》卷12 阙文。陈立注云:“按所引《论语》者,鲁《论语》也。”中华书局1994年版,第576 页。又所谓“战慄”云云,是与祭礼以终极关怀为目的的生命意义有关。㉑如以班祔易栗主还是以练祭易栗主,班祔后即庙祭还是至除服再庙祭,以及是否有实行一年祫祭、三年禘祭等等。㉒参见黄侃:《礼学略说》,收入《黄侃论学杂著》,中华书局1964年版,第444 页。《朱子语类》卷84“论考礼纲领”亦云:“礼学多不可考,盖其为书不全,考来考去,考得更没下梢,故学礼者多迂阔。一缘读书不广,兼亦无书可读。”中华书局1986年版,第2177 页。㉓《初学记》卷21文部经典第一叙事引佚名《三礼正义》:“《仪礼》,周衰,当战国之世,其书并亡。至汉高堂生所传十七篇,惟士礼存焉。后世推士礼以致天子之礼而行之。至马融、郑玄、王肃并为之注解。”中华书局1962年版,第498 页。

- 跨世纪的其它文章

- 浅谈陶寺文明的“美食政治”现象*