浅谈陶寺文明的“美食政治”现象*

何 努

龙山时代,中国境内多地文明化进程此起彼伏,多处国家起源中心都在进行着各种国家政治统治手段与意识形态的试验与探索。中原地区的相关试验与探索,开始异军突起。其中晋南的陶寺文化已经进入到“邦国”文明阶段,进行了诸多政治试验,也突显出一系列政治统治理念和制度的集成创新[1]。而较特别却意义深远的“美食政治”或“烹饪政治”理念,可以说在同时期诸多政治试验中独树一帜。李旻先生首倡此说[2],笔者赞同,并试图进一步作些申论。

所谓“美食政治”,既包括宴饮政治,也包括将烹调过程与烹调结果即美食和菜品本身进行政治化,并贴上“文明”生活方式的标签,从而形成一整套比较完备的美食烹饪文化,为政治统治与文明教化服务。当然,在中国上古时期,食与酒是密不可分的,所以美食政治里自然也包括美酒。美食政治大致反映在制备与烹饪、菜品和酒品本身、宴饮的排场与仪式感三大方面。

一、美食的制备与烹饪

陶寺宫城内中期核心建筑IFJT3 夯土基址西北部下叠压一座长方形坑式建筑,编号为IFJT2,时代为陶寺早期,面积约300 平方米,最深处约9 米,坑内有中央“池”、小栈桥、“之”字形坡道等建筑遗迹,笔者推测为“凌阴”建筑[3]。《周礼·天官冢宰·凌人》载:“凌人掌冰。岁十有二月,令斩冰,三其凌。春始治鉴。凡外内饔之膳羞,鉴焉。凡酒浆之酒醴亦如之。祭祀,共冰鉴。宾客共冰。大丧,共夷槃冰。夏,颁冰掌事。”这虽然是两周时期制度化的文献说法,但有其史前制度渊源。储冰除了大丧冰尸丧礼、祭祀供冰鉴与待客降温之用外,凡外内瓮之膳羞即冰酒、冰蔬菜瓜果等冷饮美食,都应属于美食烹饪的制备环节。

在陶寺宫城核心宫殿基址IFJT3 外侧的东南角,发现了一组陶寺中期的厨房建筑,可称之为“东厨”。北侧为一个200 多平方米的夯土建筑。该夯土建筑的南边有四至五个竖窑炉,其中保留最好的一个编号为IY7,分上下两层。上层为窑室,下层为火室。这些窑炉都烧烤少量的石块。通过仔细观察分析这些窑炉的遗存细节,笔者推测为“炮炙炉”。《礼记·礼运》“以炮以燔,以亨以炙”。郑玄注说“炮,裹烧之也”。这种异国风情的“馕坑肉”式美食烹调方式,被标榜为高等级的生活方式,作为文明的象征来炫耀,通过特殊的美食来诱导世俗社会的一致认同,作为天下之中的陶寺君王,才能享受到这样的美食。这种烹调方式后来经过礼制化,被中原后世文明所传承[4]55-77。

陶寺植物种子浮选分析结果显示当时人以粟黍为主食。虽然有少量稻米,但由于均为粳稻[5],口感好,不论用于祭祀还是贵族饮食,都应划入美食范畴,而不属于主食范畴。粳米还可以酿造酒醴。陶寺的粟黍和稻米,均以粒食为主,不论是早中期的釜灶和罐形斝,还是中晚期崛起的鬲、甗,基本上都是煮食的炊器。但是,陶寺遗址中经常会发现一些经过烧烤的红色砂岩板,通常一面被烧烤成黑色,一面保持干净的红砂岩页岩面,笔者怀疑是用于烙饼的石板。《襄汾陶寺(1978—1985年发掘报告第一册)》报告径直称之为“鏊子”,大理岩材质,紫褐色,圆饼状,上面中央微凸,下底面微向内凹,经长期烧烤已酥裂,复原直径35.2 厘米、厚1.6 厘米,推测为烙制食品的炊器[6]336。陶寺文化粮食作物中,硬黍子(硬糜子)和粳米,磨成粉经发酵,可以烙制饼,也是比较可口的美食。

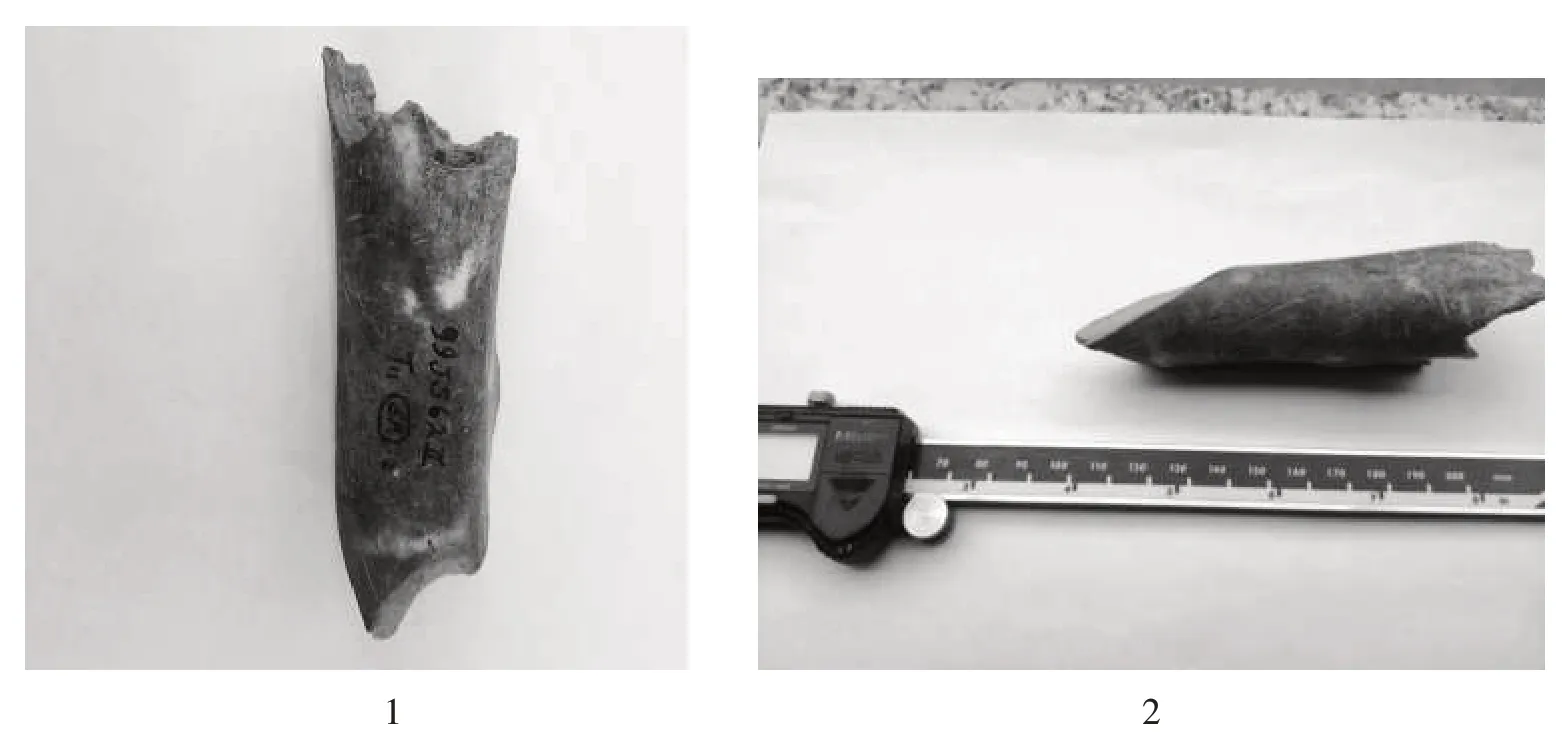

中国社会科学院大学研究生院考古系博士研究生白倩,在进行陶寺遗址1999—2001年动物考古发掘时,发现有较多猪的肢骨上,不仅有敲骨取髓现象,还有一些浅而细密的切割痕(图一),其痕迹明显不是敲骨吸髓、切割肉块和取骨料的工具痕。

我认为,这些浅而细密的切割痕(图一·2),很有可能是用燧石、黑曜岩或大崮堆山变质砂岩刮削器,将不易啃食的贴骨肉和筋腱丝剔下来时留下的工具痕。

图一 陶寺出土猪骨剔骨工具痕

剔骨肉,或许是下等人吃贵族剩下的残羹冷炙,但更可能是陶寺人充分利用肉食资源制作另类美食的烹饪行为。比如,将剔骨肉与筋腱碎屑,连同敲骨得到的生鲜骨髓合煮,或许再加上肉皮,掺以必要的作料(盐、花椒、香草等),熬制成类似肉皮冻之类的另类美食佳肴,也未可知。可暂称之为“剔骨筋肉冻”。

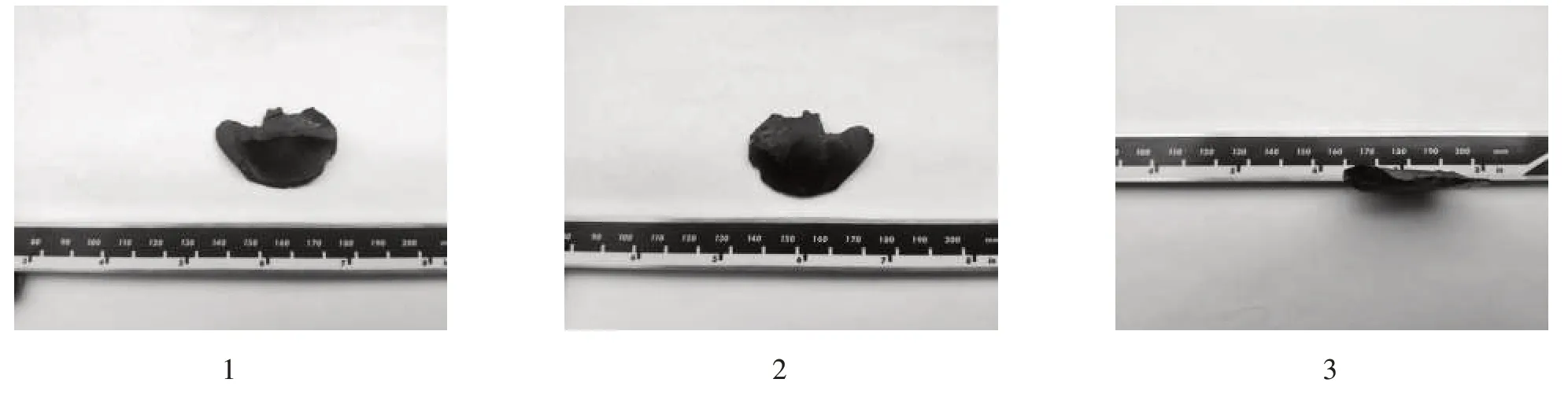

我曾经在陶寺遗址采集到过黑燧石打制刮削器,边刃极为薄而锋利(图二)。

图二 陶寺遗址采集黑燧石刮削器

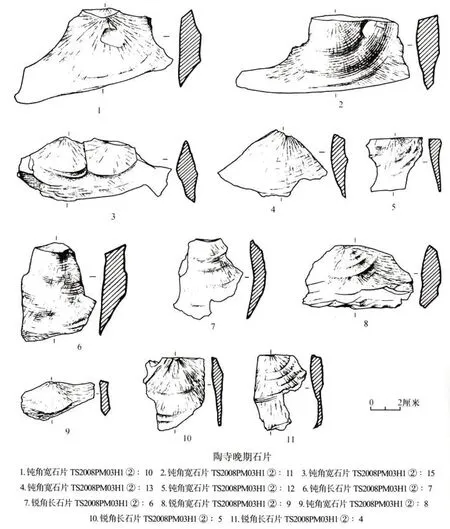

这样的燧石刮削器所造成的切割痕,应该与陶寺猪肢骨上留下的浅而细密的切割痕比较相符。当然,陶寺遗址石器工业常见的副产品即大崮堆山变质砂岩打制石片刮削器(图三),也完全能够胜任刮骨剔肉的工作,也同样会留下浅而细密的切割痕。从陶寺遗址发现来看,燧石刮削器出土量很少,变质砂岩石片刮削器可以说是唾手可得。据此我推测,陶寺猪肢骨上的细密切割痕,主要是变质砂岩石片刮削器剔骨肉时留下的,暗示陶寺文化很可能用剔骨肉和筋腱制作“剔骨筋肉冻”美食。

图三 陶寺遗址出土的变质砂岩打制石片刮削器

二、陶寺的美食与美酒

陶寺文化被推测为与酒有关的陶器大概包括煮酒器陶斝,盛酒器小口折肩罐、大木盆、木斗,饮酒器陶觚形杯、单耳或双耳小杯、双耳罐[7]542-661。尤其是单耳或双耳小陶杯,墓葬里基本不出,居址里发现量却很大,可复原数量也是陶器中最多的,显然是陶寺人最主要的饮器[6]275-277。

我们曾经分析过,陶寺早期王墓里出土的龙盘图案当中,龙嘴里衔着麻黄草。麻黄草就是文献中遮遮掩掩所谓的“郁金香”即“郁草”,用于煮制“郁鬯”。鬯是“秬鬯”的简称,是用黑黍子酿造的香酒,煮以麻黄草,等于融入麻黄碱,成为郁鬯,具有兴奋、致幻的“奇效”,在宗教礼仪中用以通神,日常饮用一定是广受欢迎并且上瘾的“美酒”[8]244-254。齐乌云博士曾在陶寺遗址孢粉分析中,辨别出麻黄草花粉,表明陶寺遗址当时是有野生麻黄的[9]334。陶寺乡在二十世纪五十年代、六十年代还种植黑黍子。《襄陵县志·物产略》云:“黍,苗、穗与稷同,有黄、白、赤、黑四种,米皆黄,俗呼为黄米。”①紫脖子糜子(别名紫脖子硬黍子)是襄汾县种植多年的农作物,分布于城关、汾城、陶寺等公社[10]112-115。2017年,美国加州斯坦福大学人类学系刘莉教授,曾对陶寺遗址酒器进行采样,做酒残留物检测分析,遗憾的是,由于样品器物均为二十世纪发掘品,经年累月已遭污染,难以判定。今后,我们还要继续做陶寺遗址酒残留物分析,力求用科学手段来敲定陶寺文化的“美酒”。

陶寺的美食除了“剔骨筋肉冻”“炮炙肉”之外,常见的肉食从动物考古分析结果中可见一斑。陶寺家畜里以猪、羊、狗、黄牛为主,其中猪的数量占首位,绵羊数量占第二位,狗占一定数量,黄牛数量较少。野生动物以鹿、野猪为主,还有少量的雉、野兔、竹鼠、淡水鱼等。取肉食动物主要是家畜猪。陶寺的绵羊偏重于羊毛、羊奶生产,黄牛偏重于祭祀用牲或负重运载[11]129-182。目前缺乏陶寺文化明确食狗的证据。野生鹿、野猪、雉、野兔、竹鼠和淡水鱼,均可成为肉食来源。陶寺文化肉类美食食谱中,应当包括家猪、绵羊、黄牛、鹿、野猪、雉、淡水鱼、野兔、竹鼠。虽然除了家猪外,其余动物的肉取食量均不大,但是都不妨碍它们成为以少为贵的“美食”。

值得一提的是,陶寺中期王墓IIM22 脚端摆放的20 片风干猪肉(疈辜),有可能是用盐腌制的“腊肉”[4]71。腌制风干猪肉,不仅可以解决长期保存猪肉的技术问题,同时也产生出一种别有风味的美食。

三、宴饮排场

李旻先生曾以陶寺早期王墓M2001 随葬品分布摆放为例,分析复原出作为陶寺贵族丧礼一部分的宴饮场景。他认为,陶寺宴饮家伙事儿和厨艺的细心陈列,引起丧礼参与者对美食文化的关注——陶寺贵族不仅在味觉上有较高的要求,而且还拥有相关的知识与厨艺。美食专业技能和知识,构成手工业生产一种特殊的样貌,加深已有的贵族与技术之间的联系。这种知识是夏商周三代贵族传统中最重要的组成部分,烹饪器物则是政治权威重要的象征。陶寺成为这一伟大传统发展过程里的重要一步[2]122-123。

我认为,陶寺王墓中的宴饮场景,不仅是丧礼宴饮场景“永恒瞬间的凝固”,更因“事死如事生”的原则,展现出王者生前的美食排场。

以保存状态较好的M2001 为例(图四),墓主头端的木高柄豆和木仓形器以及配伍的骨匕,与美食宴饮排场无关。头端木案上摆一件折腹斝,是美食排场引入祭祀礼仪——美食敬神。棺头端东侧的陶彩绘龙盘也是与祼禘礼有关的特殊器物,与宴饮无关。但是,叠压在龙盘之上的大木盆和2 件陶大口罐则与盛酒有关,可划分为“美酒陈列区”。棺东侧摆放两件圆木案。64 号圆木案上放置石厨刀1 件,猪排骨若干,猪蹄1 个。63 号圆木案上放置厨刀、猪排骨、骨镞各1 件。长方形木俎上放置厨刀1 件。圆木案和木俎显然都是肉食处理的陈设,可划归为“肉食处理陈列区”。“肉食处理陈列区”北侧,摆放盆形斝2 件、横耳圈形灶1 件,显然可以划归为“美食炊爨陈列区”。棺的脚端大约是将半片猪剁成6—7 块陈列,大致是鲜肉或疈辜“肉类原料陈列区”(图四·1)。

M2001 棺西侧,用85 号长条形木器隔出一片区域,从头端除了摆放仓形器及其骨匕外,摆放彩绘木豆9 件、彩绘陶豆13 件、彩绘高颈壶2件、陶尊1 件、大口罐2 件、陶盂1 件、小口折肩罐1 件、彩绘陶瓶1 件[7]458-461,显然是美食盛器和美酒盛器组合(图四·2),可以大致归为“饮食陈列区”(图四·1)。

图四 陶寺M2001平面图与器物组合图

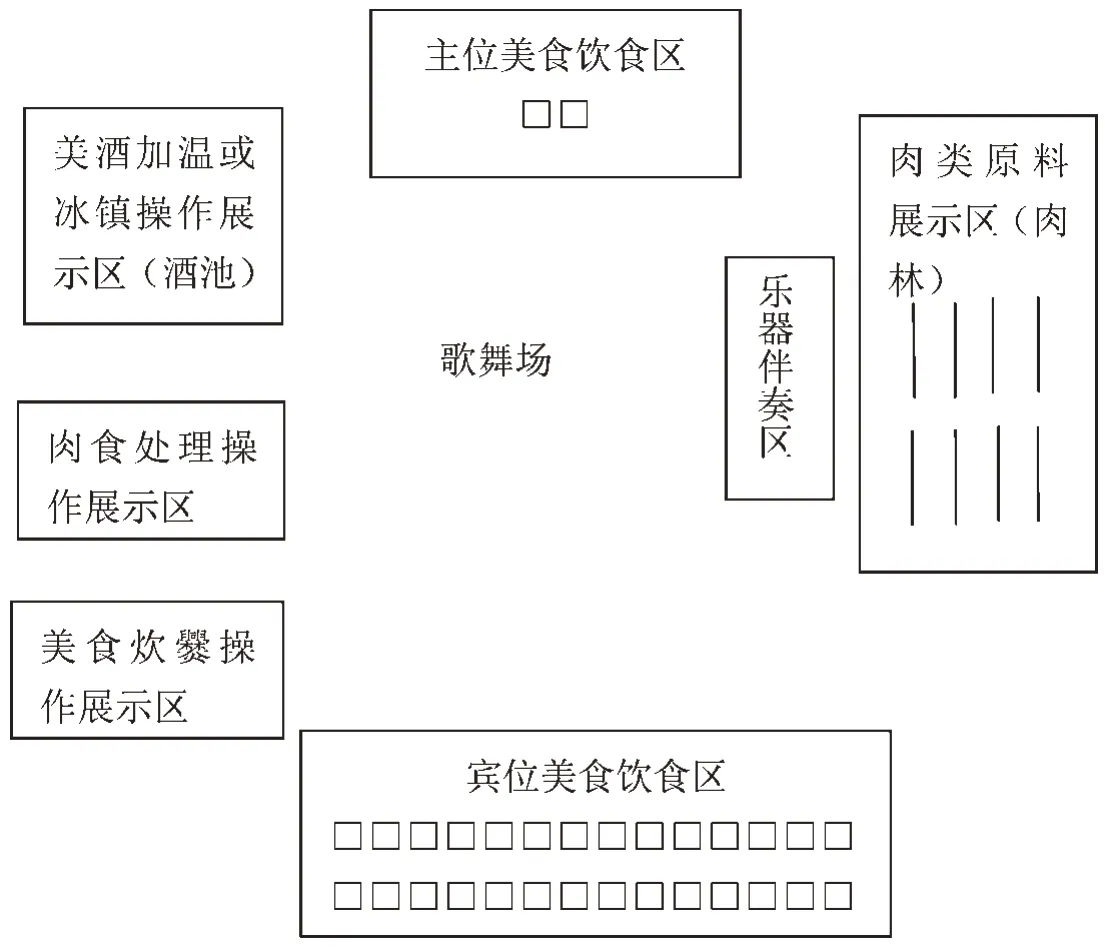

从M2001“美食陈列”分区,可以大致推测陶寺文化美食宴饮排场的基本构成:鲜肉或疈辜“肉类原料展示区”,“美食炊爨操作展示区”,“肉食处理操作展示区”,“美酒加温操作展示区”,以及最核心的“美食饮食区”。考虑到实际宴饮活动中,美食加工处理和炊爨操作的可观性,都具有可供“围观”的功能,所以美食炊爨和肉食处理展示区推测为操作展示区。实际宴饮时,郁鬯加热饮用效果更佳,夏季米酒(醴)则冰镇更爽,所以“美酒陈列区”也具有温酒或冰镇操作行为展示功能(图五)。

图五 陶寺文化美食宴饮排场分区推测示意图

陶寺宴饮的“美食饮食区”内,并非像“大排档”式的就餐方式,而应该是每人一案的“分餐制”。以陶寺二类墓M2018为例。头端摆放一件长方形木案,其上摆放舀酒木斗1 件、带鋬木杯2 件、木觚3 件,木案右侧放置彩绘陶折腹盆1 件[7]470-472。

而在实际美食宴饮场合,应该分宾主。因此,美食饮食区再分为“主位美食饮食区”和对面的“宾位美食饮食区”。“宾位美食饮食区”内,根据进餐人数,分餐制木案排列成阵,蔚为壮观(图五)。

陶寺中期王墓IIM22 脚端摆放的20片猪肉,发现时状态为西高东低斜向堆积,局部还发现有木棍痕迹,推测可能是陈列疈辜木架的残留。木架朽烂后,疈辜倒塌成西高东低的状态(图六)。据此推测,宴饮排场里肉类原料展示区内的肉类摆放也不会是随意堆积,而很可能是悬挂或摆放排架式陈列,给人以“肉林”的感觉。而相对地,美酒温酒和冰镇操作展示区,则给人以“酒池”的感觉。

图六 陶寺IIM22脚端疈辜西视(照片中木标尺的南侧为木棍灰痕)

根据陶寺一类王墓M3072、M3073、M3016、M3015、M3002 都随葬有礼乐器组合,包括陶鼓、鼍鼓、石磬[7]441-462,推测美食宴饮时必然“对酒当歌”,歌舞助兴。据此我复原陶寺文化美食宴饮排场的中央,为“歌舞场”以及“乐器伴奏区”。

如此美食宴饮排场场景,我们并不陌生,在东周青铜器“宴饮”场面图像和汉画像砖(石)宴饮、庖厨图像中屡见不鲜,资料甚多,本文不再一一引述。

陶寺文化的美食宴饮排场,根据规模可分为室内和室外举行。如果是大宴宾客,室内容纳不下,就必须将宴饮排场挪到室外广场上铺陈。我们以往在发掘清理陶寺宫城核心建筑基址IFJT3 的过程中,曾发现有室外的若干个烧土灶面,另发现了巨型灶圈,仅残留灶门圈足残段,复原底径在30 厘米以上,加粗砂灰陶,陶胎厚2.8—4.4 厘米,十分厚重,灶圈外壁经磨光处理,制作非常考究,部分残片内壁保留涂抹的细泥层,被烤成红色,厚约0.3 厘米[12]24-33。部分巨型灶圈残留有横耳的粘接痕迹,表明它们是可移动的。由此我推测陶寺宫殿基址上的室外灶面和巨型灶圈,都属于室外“美食炊爨操作展示区”的遗存。

通过对陶寺文化美食宴饮排场的复原,人们很容易感受到陶寺文化美食宴饮排场的奢华氛围,以及无处不在的仪式感。从肉食原料排架林立陈列“肉林”,到肉食美食处理、美食炊爨、美酒加温或冰镇陈列“酒池”,直至美食分餐享用,都充满了仪式感的可视性,由此营造出非同寻常的“文明”生活方式现场氛围,使所有参与宴饮的人,都能感受到陶寺文明的高大上,陶寺政治权威的“先进性”。

结 语

陶寺美食政治当中的美食制备与烹饪,从用器到厨艺,都具有高等级性。虽不敢肯定陶寺君王和大贵族本身“美食厨艺”高超,但是可以肯定,厨艺高超的美食“膳夫”,一定会成为君王的“禁脔”。陶寺美食注重独特性和稀有性,如“异域风情”的炮炙肉、风味独特的“剔骨筋肉冻”和疈辜、各种野味、郁鬯、冰酒等,在当时无不以新奇味觉,刺激人们的味蕾,使其心向往陶寺美食,向陶寺都城汇聚,通过美食“聚众”,聚拢人心,潜移默化地教化人们心向陶寺文明,崇拜陶寺文化,进而跪拜陶寺政治。就如同可口可乐、麦当劳、肯德基对美国文化宣扬与传播的作用。陶寺美食宴饮宏大奢华的排场与仪式感,味觉、视觉、嗅觉刺激叠加共振,将参与者对陶寺文明、文化、政治的崇拜感,烘托到极致,人们在巨大的崇拜敬仰感共情中,自觉或不自觉地把对陶寺政治理念的认同最大化。这正是陶寺“美食政治”要达到的目的。

陶寺文明在早期国家统治政治试验过程中,探索出一条独特的“美食政治”之路,无疑获得了成功,并深深植根于中国文明的政治基因当中。后继的夏商周三代,青铜礼器是政治的重要载体,其器物功能无非是美酒珍馐的炊器、盛储器和饮食器,仍然延续着陶寺美食政治当中制备与烹饪、菜品和酒品本身、宴饮的排场与仪式感这三大基本面。《史记·殷本纪》称帝纣“以酒为池,县(悬)肉为林,使男女倮相逐其间,为长夜之饮”。借鉴陶寺文化美食宴饮排场模式,或可理解为帝纣的“酒池”“肉林”,均为美食宴饮排场展示区的别称。帝纣沉溺于美食宴饮、狂欢淫乐或许是史实,却被夸张为“专门建造用于酒色昏庸淫乱的道场”,用以丑化帝纣。这也从一个侧面反映出创制于陶寺文明的“美食政治”宴饮排场套路,殷商时期依然沿用。

《史记·殷本纪》称:“伊尹名阿衡。阿衡欲奸汤而无由,乃为有莘氏媵臣,负鼎俎,以滋味说汤,致于王道。”讲的是伊尹扮作有莘氏媵臣接近商汤,背着鼎俎,以美食滋味对商汤解读和灌输治国的王道,直指“美食政治”的精髓。

宋人吴申甫《寿主簿》有句诗曰:“盐梅商鼎早调羹。”用盐梅调羹。《伪古文尚书·说命下》载:“王曰:‘来,汝说。台小子旧学于甘盘,既乃遁于荒野,入宅于河。自河徂亳,暨厥终罔显。尔惟训于朕志,若作酒醴,尔惟曲糵;若作和羹,尔惟盐梅。尔交修予,罔予弃,予惟克迈乃训。’”旧题汉代孔安国传:“盐咸梅醋,羹须咸醋以和之。”意思是殷高宗武丁视能人傅说为治国栋梁之才,如曲糵之于酒醴,盐梅之于和羹,不可或缺,间接隐喻着美食与治国政治之间的关系。由此后世用“盐梅调羹”比喻能臣宰相。

《韩非子·解老》篇说:“事大众而数摇之,则少成功;藏大器而数徙之,则多败伤;烹小鲜而数挠之,则贼其泽;治大国而数变法,则民苦之。是以有道之君贵静,不重变法。故曰:‘治大国者若烹小鲜。’”意思是说,小鱼很鲜美,但是烹调时不能频繁翻动,否则小鱼就碎了,鱼皮粘锅失去光泽,美食便毁了。烹小鲜之道变通为治国之道,则教导统治者少折腾政治,少苦国民,将美食政治用得出神入化。

众所周知,中国人特别注重吃,美食和饮食文化丰富多彩,历久弥新,这些都是世界罕见的。造成这一独特文化现象的原因,不仅因为中国地大物博,文化差异和文化交流与融合,造就了异彩纷呈的饮食文化,从根本上讲,更是陶寺文明探索出的“美食政治”影响,在中国传统文化中根深蒂固。“治大国如烹小鲜”,成为中国文明的基因之一,融入到中国人的血液中。即使在民间,美食文化脱离了政治,追求美食,“莫谈国事”,然美食精益求精的精神仍然经久不衰。

注释

①参见《襄陵县志》(民国版),1986年由襄汾县志编纂委员会重印,名为《襄陵县新志、太平县志合刊》,内部发行,第70 页。