美国两次“长期停滞”的比较:美联储如何漂亮地缩表?

邵宇 陈达飞

历史尚未终结,央行已经成了“最后的人”——“最后贷款人”、“最后交易商”。央行的“大包干”行为使其资产负债表变得尾大不掉。相对于GDP的规模而言,美联储总资产规模已经达到了创立以来的历史高点(35%),远超二战时期22.7%的峰值。随着通胀归来,经济滑向滞胀的可能性加大。这是美林时钟里最糟糕的象限,也是货币政策的盲区。当下矛盾的主要方面不再是滞,而是胀。物价上超预期的胀,或带来货币政策超预期的缩。

在4月的议息会议纪要中,美联储首提“缩减资产购买”(taper),引发市场对美联储何时退出非常规政策的关注。随着逆回购工具的重启(O/N RRP),最宽松的时期已经过去。非常规货币政策退出方式和时机的选择,不仅取决于宏观经济运行,还取决于不同政策工具的搭配,尤其是财政政策。如果财政政策维持宽松,或力度加大,货币政策退出的步伐就可以加快。在当前的宏观象限里——产出缺口和失业缺口为负,结构性失业尚存,通胀压力显著,财政政策保持积极,宽松的货币政策适时退出是合适的。

2008年金融危机之后的三轮量化宽松和2017-2019年的缩表为思考本轮宽松政策的退出提供了参照系,回顾一段更为久远的历史或许更有启发。首先需要问的是,我们更像历史上的哪个阶段?

美国经济的历史坐标

如果用一个词概括2008年以来全球宏观经济运行的特征,应该是:长期停滞(secular stagnation)。将其带回公众视野的是美国前财政部长、著名经济学家劳伦斯·萨默斯。故事还得从1929-1933年“大萧条”说起。

1933年初,羅斯福执政,美国经济开启了漫长的复苏进程。1933- 1936年,美国经济强势反弹。由于担心出超准备金会加剧通胀,从1936年7月到1937年7月,美联储连续3次提高法定准备金率,定期与活期存款准备金率均翻倍,导致美国经济在1937-1938年陷入衰退——1938年实际GDP增速-3.3%,相比1936年下降16个百分点。

在这个背景下,阿尔文·汉森(A.H. Hansen)在1938年美国经济学会(AEA)演讲中重提“长期停滞”(1934年首次提出),引发学者广泛讨论,在二战结束至50年代初达到峰值。汉森认为,导致经济长期停滞的结构性原因包括:经济趋于成熟,生产可能性边界不再外扩;人口增长速度下降;技术进步停滞和资本密集型创新的短缺导致投资需求不足以吸收储蓄。劳伦斯·克莱因(Lawrence Klein,1947)首次将“长期停滞”与维克赛尔意义的负自然利率联系起来:一旦自然利率变为负值,受零利率下线的限制,投资需求将面临长期不足的难题,货币政策也难有作为。50年代初开始,新一轮技术革命带领全球经济进入战后“黄金时代”,“长期停滞”问题也随之烟消云散,关注该问题的学术出版物数量持续下降,一直持续到2012年。

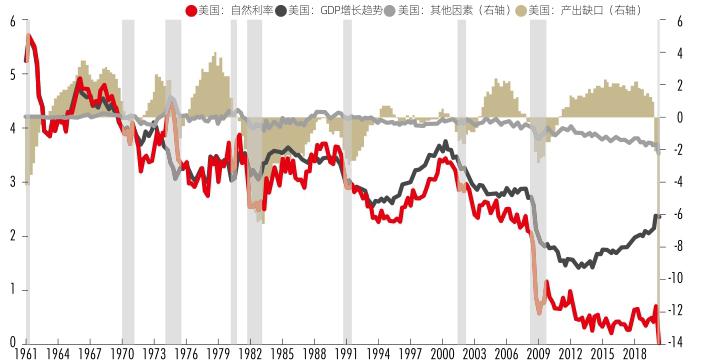

2013年11月8日,在IMF纪念斯坦利·费希尔(Stanley Fisher)的会议上,萨默斯重提“长期停滞”。针对2008年以来的超级宽松的货币政策未能提振美国经济的现象,萨默斯认为,自然利率可能已经变为负值,在任何大于零的利率水平,投资需求都不足以吸收储蓄。纽约联储的测算也表明,2008年金融危机之后,美国自然利率断崖式下跌,2013年之后持续位于低位,为20世纪60年代以来的最低值。2020年新冠疫情的冲击使其继续下行至零以下。那么,任何大于或等于零的利率水平都会产生紧缩效应。随着疫情期间临时性救济政策逐步退出,美国经济能否靠内生动能修复产出缺口?

美国历史上的第一次“长期停滞”

如果当前的美国仍处于2008年金融危机之后的复苏周期,而新冠疫情只是该进程中的又一次负面冲击,那么后危机时代的故事并不能提供“什么是长期停滞的出路”的答案,但“大萧条”之后的故事或许有启发。

图1:美联储资产负债表规模(1914年至今)

零利率是“长期停滞”的一个基本特征,除了2008年之后,“大萧条”是美国历史上另一次出现“低长期利率+零短期利率”组合的时期(图1、 2)。比较这两个时期会发现,美国货币市场的利率、美联储货币政策操作和资产负债表的扩张与银行等金融机构行为都表现出了相似的特征。

直到上世纪30年代早期,美联储仍然深陷于金本位和真实票据原则的窠臼,依旧凭借贴现率和借入准备金机制调节货币市场流动性。“大萧条”时期,实体经济部门融资需求极低,商业银行也在囤积准备金。1932年9月,3个月国库券利率首次触及零下限,其后一直维持低位震荡的格局。虽然贴现率已经降至低位,但仍高于货币市场短期利率,所以货币政策是偏紧的,又可以表现为货币供应量和商业银行信贷的收缩。

1932年《银行法》赋予了美联储用政府债券做担保,发行联邦储备券的权力——这在今天被称为QE。从1932年至二战爆发,美联储在公开市场买入国债方面一直非常谨慎,直到二战爆发。

1941年12月,日本突袭珍珠港,美国对日本宣战。在财政赤字扩大和通胀预期的作用下,美国国债价格应声下跌。美联储积极响应,加强了与财政部的合作,共同制定一项维护国债市场秩序的长期计划。1942年春,财政部与美联储达成了控制国债利率期限结构的折衷方案 :3个月国库券利率被固定在0.375%;1年期短期国债利率区间为0.875%-0.9%;7-9年期中期利率上限为2%,10年及以上长期国债利率上限为2.5%。从利率史来看,对战时经济来说,这个利率水平是偏低的。要想维持低利率,债务货币化是最直接的结果。

当国债利率的期限结构被固定为向上倾斜状态时,最优投资策略(之一)就是买入长期国债,持有一段时间后再将其卖出(riding the yield curve)。所以,投资者纷纷抛售国库券,换购中长期国债。所以,直到二战结束,美联储也不需要通过购买长期国债来将长端利率控制在2.5%以下。相反,为维护短期利率,美联储必须买进短期国债。

从1942年3月到1946年2月,美联储持有的国债余额增加了207亿美元,占总资产的比重高达53%,占流通国债总额的11.5%,但其持有的长期国债数量仅10亿美元,净减少了6亿美元。相反,持有的国库券则从战前的0增加到了130亿美元。从存量债券的期限结构看,美联储保有的3个月期的国库券占发行总量的比例高达76%,3个月到1年期的短期国债占20%,中期国债和长期国债占比仅为7%和0.8%。二战结束时,美联储资产负债表规模创历史新高,占GDP的比重高达22.7%。历史经验告诉美联储,“放水”一定会引起通胀。所以,如何从战时“非常规”的债务管理政策中退出是当务之急。

1946年2月,据说是因为家庭主妇们在货架上找不到汉堡之后的愤怒和抱怨,杜鲁门总统逐步放松物价管制。通货膨胀从二季度开始爬升,1947年3月达到了20%的高度。1947年8月,为抑制通货膨胀预期和调节不同期限国债实际收益率之间的背离,美联储与财政部达成新协议,同意国库券利率从0.375%上调至0.875%。此后一年多时间,美联储一直在争取更高的短期利率,但长期利率上限一直维持到1951年。这是美联储历史上首次进行“扭曲操作”。

随着短期利率的提高,期限利差收窄。市场预期长期利率也将上行,2.5%利率的长期国债不再具有吸引力。1947年末,投资者开始抛售长期国债,买入短期国债。长期利率逼近2.5%上限,美联储不得不被动购入长期国债。截至1948年底,美联储持有的长期国债增至110亿美元,占持有国债总额的近50%。期间大部分时间里,长短期国债呈现出此消彼长的态势,直到1948年3月以后,购买长期债券的大部分资金才是通过扩大资产负债表而获得的。2月、6月和9月,美联储连续3次提高法定准备金率,累计提高6个百分点,这才稳住了长期国债价格,部分对冲了购买国债对超额准备金的影响。1948年四季度开始,经济转弱,长债利率开始下行,美联储购债压力下降。

图2:美国自然利率和经济增长趋势持续下行

朝鲜半岛的战争打断了美联储渐进退出战时利率政策的节奏。1950年6月,FOMC投票决定提高一年期利率,但财政部拒绝了,当时的美联储必须执行。随着通胀预期的强化,美联储与财政部在1951年3月3日达成协议,美联储不再承担维持长期国债利率上限的任务。第二日,麦凯布主席和财政部部长斯奈德(Snyder)发表联合声明:财政部和美联储完全达成共识,认为应该进一步完善债务管理政策和金融政策,以使政府成功地调配资金,并实现债务最小货币化。长期国债利率随即突破2.5%,整个20世纪下半叶,长期美债收益率再也没有回到2.5%的水平。

整个50年代,美联储总资产及其持有的国债规模都没有增长,总资产相对于GDP的比例持续下行,于1961年降到10%以内,相比前期高点下降13个百分点,至80年代进一步降至5%的低位,堪称一次完美的缩表。功劳虽主要在分母——技术创新内生动能驱动的经济增长,但1951年“协议”之后美联储的“独立”也不可小觑。

美联储的“独立”与马丁的反思

1914年11月美联储正式成立时,总资产仅为2.5亿美元,占GNP的比重为0.66%,其中,黄金储备2亿美元,占總资产的84%。可见,建立初期,美联储调节经济的能力非常有限,从政治地位上讲,常听命于总统,被认为是财政部的附庸,并没有多少自主权,主要工作之一就是烫平黄金流动对流动性条件的干扰。大萧条和二战期间,美联储发行联邦储备券的条件有所放松,权力得到增强,但仍然受制于财政部。1951年“协议”之后,美联储才取得真正意义上的独立。故有观点将协议签订之日称为美联储的“独立日”,还有人认为它是现代美国货币和债务管理政策的“大宪章”。然而,这并非一蹴而就。1951年“协议”是打开了历史的新篇章,事态的发展源自对历史的反思。

战时债务管理政策并非毫无裨益。它提供了公开市场操作和收益率曲线管理的成功经验,美联储开始思考国债在货币政策中的重要性,以及美联储在国债市场中的角色:当贴现率和“借入准备金机制”失灵时,美联储如何向市场提供流动性?为更好地进行危机管理,还有哪些基础制度性工作需要做?针对这些问题,美联储开展了系统研究,为现代中央银行体系奠定了基础。围绕债务管理与货币政策的关系、公开市场操作的范围和合格交易商计划等问题,美联储主席马丁领衔的“特别委员会”和纽约联储主席艾伦·斯普劳尔(Allan Sproul)分别展开了研究。

在处理同财政部的关系问题上,纽约联储建议加深债务管理和货币政策的融合。“财政部不能只关注债务管理,美联储也不能只关注信贷政策。二者需要在地位平等的基础上加强合作,不可能通过一个机构隶属于另一个机构来解决问题。” 对于公开市场操作,纽约联储认为:“有效的信贷政策可能需要在长期和短期政府证券市场开展公开市场操作,以便影响政府证券相对于私人债务工具的吸引力。在这种情况下,维持长期可流通国债的供应对信贷政策至关重要。”

特别委员会提出了不同看法,一致认为:“FOMC应将其对市场的干预保持在绝对最低水平,以符合其信贷政策……由于FOMC时刻准备着进行干预,市场的正常秩序不可避免地受到削弱。在任何市场中,专门机构和制度的发展,目的在于以自发的力量和弹性保护市场,并使其具有广度和深度。这种构想往往受到官方‘母性的抑制,私人市场机构尤其容易受到随机出现的官方行动的干扰。按照市场标准,官方行动似乎总是反复无常的,导致个人或私人在预判市场前景时无法事先合理评估和预期这种行为风险。”

与纽约联储不同的是,FOMC认为,政府证券市场之所以缺乏弹性,深度与广度不够,不是因为美联储参与太少,而是太多。此后,呵护市场自由成为新的行为准则。当然,FOMC也强调,如果维护良序市场需要的话,美联储仍然会进行干预。特别委员会就限制美联储对政府证券市场的干预提出了两条建议。

第一,常态下,公开市场操作仅限于短期国债。委员会认为,当FOMC为执行货币政策而进行干预时,如果只是购买或出售非常短期的政府证券,会最小化对市场的干扰。唯一的例外是,当政府证券市场变得无序时,才干预长期和长期国债市场,且只限于纠正市场的无序,而非保持市场的有序。委员会对“无序”的定义是:卖出行为如此迅速、如此危险,阻碍了空头回补和通常寻求从疲弱市场购买中获利的投资者的新订单。简而言之,就是当时市场面临流动性冲击时的“减价抛售”(fire sale)行为,美联储需要果断行动,充当“救火队长”,也即“最后交易商”。

第二,放弃协助国债发行的政策,形成了此后偏好于国库券的公开市场操作风格。特别委员会认为,对财政部融资的支持代表着FOMC过度干预的倾向。特别委员会建议,在国债增发期间,不购买:任何即将到期的国债,任何新发行的国债,以及任何期限与待售债券期限相当的未偿债券。同时,也主张美联储应准备着,通过购买短期国债注入储备,支持陷入困境的发行。

由于马丁兼任美联储主席和FOMC主席,特别委员会的意见占据上风。马丁和斯普劳尔最终也取得了共识,二者均认可,在当时的条件下,将公开市场操作限定在短期国债是有益的,未来应根据货币政策目标动态调整。货币政策新范式的核心信条是:最小化对市场的干预,以及最小化对政府以市场化条件融资的干预。直到2008年之前,短期国债都是美联储公开市场操作的主体。此后,市场进入“无序”状态,美联储也启用了“例外”条款,只是假想的“例外”情况变成了常规操作。

2008年以来的历史,已经从“马丁时间”进入到“斯普劳尔时间”。如果通胀预期进一步升温,美联储或许会再次回到“马丁时间”。

以史为鉴:美联储如何漂亮地缩表?

二战前后收益率曲线控制政策之所以能落实,关键在于不同数量型货币政策工具的配合分离了物价上涨和通胀预期。后者对于稳定长端利率至关重要。那时,货币数量论仍能有效解释通胀(预期)波动。美联储在购买国债的同时,也提高了法定准备金率,前者增加基础货币,后者降低货币乘数,故M1、M2增速要显著低于基础货币增速。对于稳定长端利率而言,稳定通胀预期比直接购买长期国债更有效,也更加可持续。所以,整个二战期间,美联储10年期以上的长期国债保有率都在3%以下,1944-1947年连1%都不到。1947年后,形式发生了变化。随着物价控制的放松,通胀波动加剧,美联储不得不进行干预。

打破原有均衡关键变量是通胀预期。一旦通胀预期形成了,长期利率上限将面临压力。悖论在于,只有放松利率限制才能遏制通胀预期,但总有一方需要承担利率上行产生的损失,只是这一次轮到了财政部。通过债务互换计划,财政部以更高的成本冻结了长期国债市场的流动性,稳定了债券市场秩序。债权人要么降低了久期,要么收获了更高的风险溢价。美联储终于赢得了独立地制定货币政策的权力。这算得上是一个多赢的局面。只有通胀预期维持低位,债务管理和收益率曲线控制政策才可持续。值得强调的是,本阶段,即便是货币政策从属于债务管理,即便美联储依附于财政部和白宫,它也提高了准备金率来压制市场的通胀预期。再看今朝,不禁要问:现代货币理论(MMT)是一种历史的倒退,还是与时俱进?

通胀的持续性是美联储行为的重要约束。近30年多来,建立在美元信用本位下的全球化是理解通货膨胀率的背景。产业内中间品贸易的全球化、資本要素价格的下降、劳动力供给的增加和货币政策规则的变化,都是解释全球范围内去通胀和菲利普斯曲线平坦化的重要原因。然而,2008年金融危机之后的三大转变——全球化、人口结构、货币政策框架,以及政治-意识形态的左转,为中长期内美国通胀的上升埋下了伏笔。

2021年一季度,美国GDP同比增速首度恢复正值,GDP缺口持续收敛,但就业难题仍然存在,尤其是低收入阶层的就业人数相比疫情之前仍有接近30%的缺口。通胀是一头若隐若现的灰犀牛,充满着不确定性。4月,整体通胀达到4.2%,核心通胀触及3%,虽有基期的原因,但中长期内大于2%的通胀率已经成为一致预期。如果再叠加外生冲击,通胀还将上行。如此一来,信用收缩就是必选项,美国政府发行国债的成本也会提高,美国财政可持续性将不再是一个不容置疑的问题。

美联储要想漂亮地缩表,首先需要从支持国债价格的债务管理政策中独立出来;其次,需要站在美联储的交易对手方——交易商的角度来思考,由于中长期国债和MBS是美联储资产的重要组成,故需要问的问题是:中长期国债和MBS在什么情况下对交易商有吸引力,从而方便美联储“出货”?从二战期间的历史经验看,陡峭且相对稳定的利率期限结构或有所帮助。第三,以一种可持续的方式,维持相对积极的财政政策,这就需要在扩大税基、填补税收漏洞的同时增加支出,撬动私人部门的投资和消费需求,在经济增长中缓和贫富分化。这是拜登政府的“既要……又要……还要……”。拜登正重新制定进步主义方案,带领美国重回“罗斯福时代”。

归根到底,美联储能否再次漂亮地缩表,要看美国经济是否具备内生增长动能。历史观之,美国经济之所以能够挣脱“大萧条”,美联储之所以能够漂亮地缩表,二战只相当于一剂“强心针”,关键在于大萧条、二战期间和冷战时期的重要创新和高密度的研发投入,联邦政府在基础研发投入和推动军民融合方面都发挥着极其重要的作用。

美联储资产负债表相对规模的收缩,有且仅有一条途径:扩表速度低于经济增速,缺口越大,缩表进程越快,其它都是细节。当然,分子与分母并非割裂,一般而言,只有在分子的收缩是内生的——作为分母扩张的结果,美联储才能漂亮地缩表。