遗产的社会建构:话语、叙事与记忆

DOI:10.3969/j.issn.1674-9391.2021.04.006

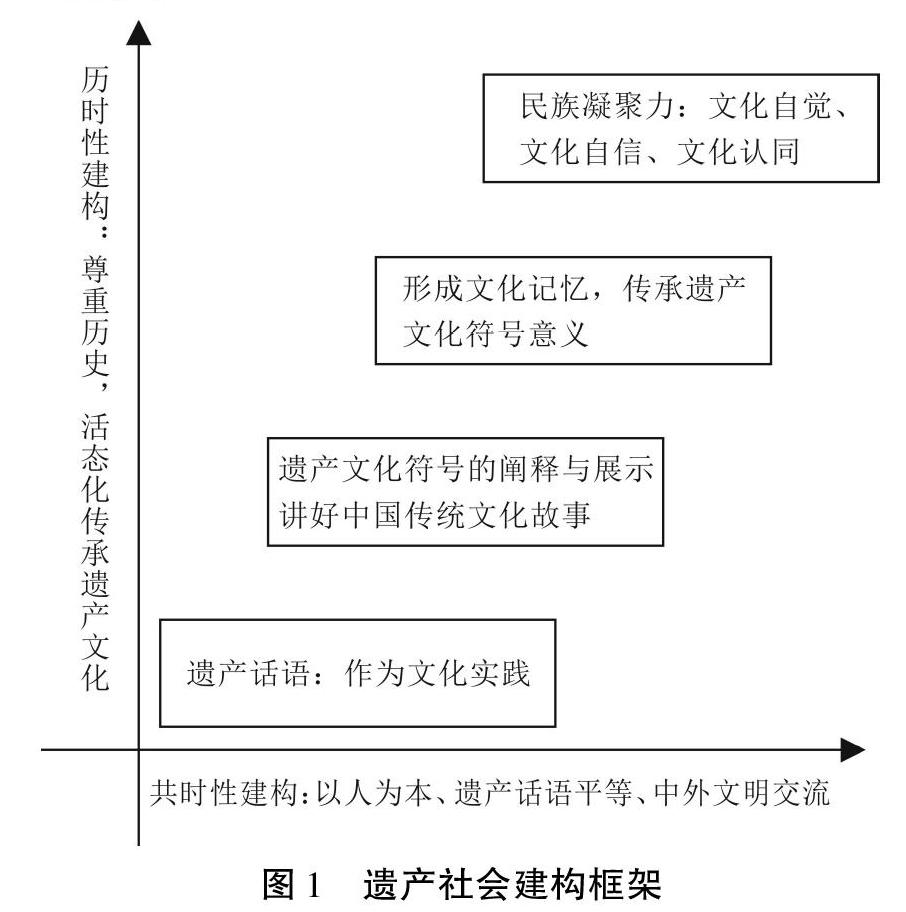

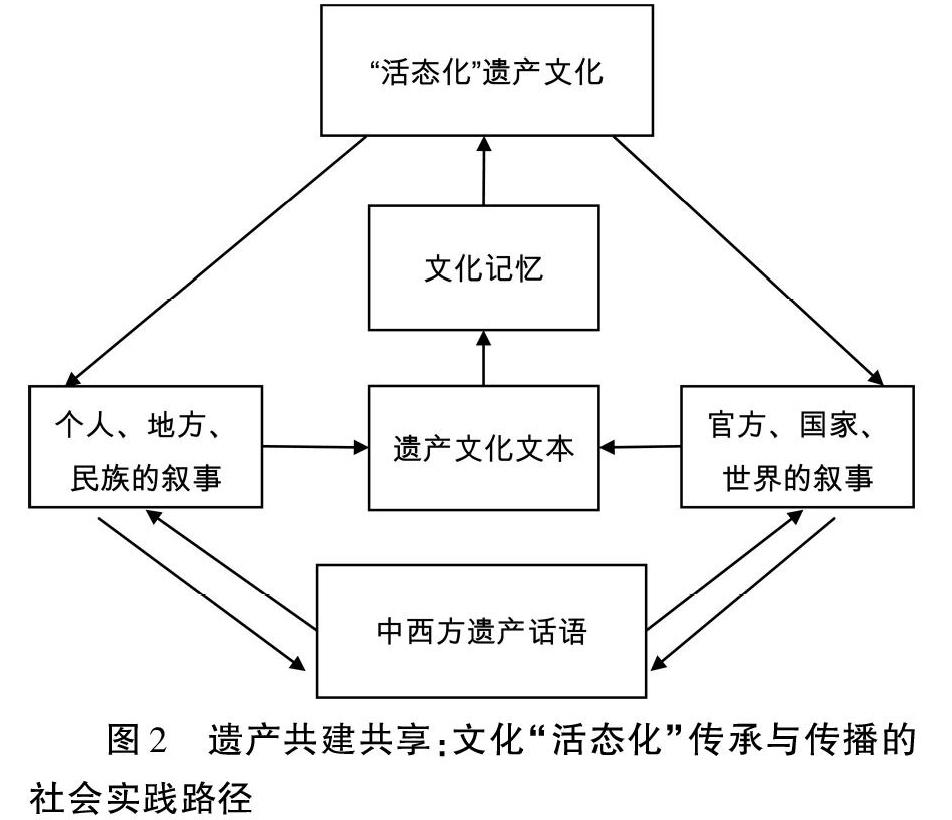

[摘要]“百年未有之大变局”下遗产话语与实践正面临危机,基于历史学、民族学、社会学、符号学、文化学等梳理并构建跨学科理论逻辑体系,用社会建构的视角探讨我国遗产话语横向共时性的中西方平等对话、纵向历时性的文化符号表征与文化记忆的形成,提出“遗产社会建构框架”与“遗产共建共享:文化‘活态化传承与传播的社会实践路径”,强调只有在对话与交流的基础上,以人为本、以文化为核心,对遗产文化符号进行“神圣化”“重复化”与“现时化”的阐释与展示,才能讲好中国传统文化故事,形成文化记忆,“活态化”传承与传播遗产文化,塑造民族文化自觉、文化自信与文化认同。

[关键词]社会建构;遗产话语;讲好中国故事;文化记忆;活态化传承与传播

中图分类号:G112文献标识码:A文章编号:1674-9391(2021)04-0041-11

作者简介:潘君瑶(1990-),汉族,四川成都人,四川大学历史文化学院博士研究生,成都信息工程大学管理学院讲师,研究方向:文化遗产保护与开发。四川 成都 610064联合国教科文组织1972年颁布的《保护世界文化和自然遗产公约》将“遗产”赋予了全世界范围内统一的“制度化与合法化”保护与管理的话语实践,增强了国家对于遗产的所有权与政治表述。因全球化进程人类文化多样性受到冲击,2003年联合国教科文组织又颁布了《保护非物质文化遗产公约》。西方遗产研究聚焦在文化遗产的实用问题[1],研究主题诸如:保护与管理、价值评估、文化体验、文化认同、遗产地社区等[2]。

1987年我国首批“世界遗产”载入《世界遗产名录》,2011年通过的《中华人民共和国非物质文化遗产法》是国家层面在文化领域的重要立法,体现了我国保护“非遗”的担当及对国际公约义务的履行。不少学者将视线投向遺产研究[3],主要以非物质文化遗产、世界遗产、工业遗产、农业与乡村遗产等对象为主,主题多为遗产价值属性、产业经济、保护管理[4]。

我国在开发遗产的过程中曾出现了重经济,轻保护;重观光,轻文化阐释;重申报,轻管理,一些地区遗产文化濒临消失的现象[5],但党的十八大以来,我国对遗产保护制度化与法治化,要求对中华民族传统文化内涵、历史渊源、发展脉络、基本走向进行有深度与广度的研究,强调梳理遗产文化的“过去”与“现在”时态的重要性,以更好地构建“未来”中国底蕴与特色的话语体系。根据《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,对挖掘遗产的历史背景、讲好中国传统文化故事、传承与传播优秀文化、彰显中华文化时代特征、融入大众生活的强调,对遗产文化的“推陈出新”“温故知新”与“自知之明”是每个当代中国人义不容辞的使命[6]。

世界正处于“百年未有之大变局”,主要体现在世界经济重心、政治格局、科技、产业、全球治理的“变”[7],在“新冠疫情”叠加的现实中全人类面临着经济、生态、人文、道德、精神与价值等多方面的剧烈震荡与危机,在“危”与“机”的变幻中不可逆转的是中国正在崛起。因为遗产问题的复杂且多元,跨学科研究成为其发展的一大趋势[8],虽然已有学者从社会学的角度论述中国叙事[9];从民俗学的角度探究“遗产化”困境[10]、民间信仰危机[11]与叙事实践转向[12];从“非遗”保护角度论述文化自觉的路径[13];从批判性遗产分析“非遗”保护的转型[14]等,但还未以当下中国与世界所面临的现实问题与挑战为背景,用遗产社会建构的视角去解释与探讨。如何在个人与官方、历史与当下、民族与世界的张力与博弈下进行跨学科与跨文化研究?如何在“人类命运共同体”的主旨下正视遗产主体的人民性与话语的平等性?如何带着批判性、反思性与辩证性的眼光去审视遗产建构过程,摆脱“西方中心主义”的权威遗产话语,建构中国社会主义特色的遗产文化符号与价值体系?如何“活态化”传承与传播遗产文化,树立民族文化自觉、文化自信与文化认同?如何在经历大变革的当下使遗产在中国与世界中实现共建与共享的社会实践?基于上述问题,本文将遗产视为一个民族去了解与观察世界的行为方式与思维模式,整合历史学、民族学、社会学、符号学、文化学的相关理论形成跨学科逻辑体系,以中西方遗产话语知识与权力的博弈为背景,用社会建构的视域探讨我国遗产话语横向共时性的跨文化平等对话、遗产纵向历时性的文化符号表征与文化记忆的形成、遗产共建共享中文化“活态化”传承与传播的框架与路径。

一、横向共时性:遗产的话语实践

(一)社会建构主义与批评话语分析

“建构”的哲学根基来源已久,早在苏格拉底“精神助产术”与柏拉图哲学理念中已经蕴含了人类思维建构着知识这一概念[15]。“知识社会学”(sociology of knowledge/ Wissenssoziologie)最早是由马克斯·谢勒(Max Scheler)提出,主要关注人类的思想和产生这些思想的社会、历史背景之间的关系。马克思主义、尼采哲学思想观、历史主义是知识社会学的近代源头,马克思主义给予知识社会学基本观点,即人的意识是由他所在的社会存在决定的(mans consciousness is determined by his social being)[16]16;尼采的反唯心论(anti-idealism)把人类的思想看成是为了生存和获得权力的一种工具[17];历史主义者的概念诸如“情境决定”(situational determination)和“生活场所”(seat in life)即为思想的“社会场域”(social location),因此思想所产生的社会背景与历史脉络对理解知识社会学至关重要[16]。

“话语”的概念强调的不是语言,而是人类社会的、个人的意义和知识是如何在不同历史与特定语境内被表征与生产出来的,涉及更多的是权力的关系。米歇尔·褔柯在《知识考古学》(The Archaeology of Knowledge)中指出话语是“社会实践,系统地建构其言说的对象与事物”(“practices which systematically form the objects of which they speak”)[18]49。因此不论是知识、价值观还是符号意义都是在话语中建构的,话语的建构不一定是连续性的,会在不同的历史社会语境中发生改变[19]。

彼得·伯格和托马斯·卢克曼在《现实的社会建构》(The Social Construction of Reality)中提出“社会建构”(social construction)概念[16]。“社会建构理论”深受埃米尔·涂尔干(mile Durkheim)与马克斯·韦伯(Max Weber)的思想影响,即涂尔干提出的“最重要且第一位的规则是将社会事实当做是事物”(“the first and most fundamental rule is :consider social facts as things)[20]14以及韦伯提出的“不管是对现在意义上的社会学还是历史学而言,认知的目的与对象都应该是行动的主观意义群”(“both for sociology in the present sense, and for history, the object for cognition is the subjective meaning-complex of action”)[21]101,因此社会具有主观与客观双重性,个体在社会互动、历史进程与文化语境中,与他人共同建构“社会现实”,并由此获得知识、体验、认同等感受,而社会和个人始终处于一种微妙的博弈与动态的平衡之中,人是社会的产物,社会亦是人的产物,人和社会是相互建构的。只有去洞察遗产文化在社会被建构的过程与方式才能去解答“主观意义是如何可能成为客观事实”的问题。

受褔柯“在话语以外,事物没有任何意义”[22]45的影响,话语研究应运而生并成为理论工具[23]。这种对权力与知识的讨论热潮,也是后现代主义“文化转向”的一个标志[24]。“批评话语分析”(Critical Discourse Analysis,CDA)成为了社会科学领域探讨话语的重要方法[25],诺曼·费尔克劳夫(Norman Fairclough)提出“话语分析三维度理论”,分别是:社会实践(social practice); 话语实践,即文本生产、传播与消费(discursive practice,i.e., text production, distribution and consumption); 文本本身(text),三者之间互相联系。作为社会实践的话语需要以具体文本作为载体,而文本的生产、传播与消费是话语进入并成为社会实践的桥梁,如他所说“实践不仅仅表征着世界,也意指着世界,建构并构成着意义的世界”(“a practice not just of representing the world, but of signifying the world,constituting the world in meaning”)[26]64,在批判性話语分析下,文字、声音、图片、视频等都可以被视为遗产文化文本。

(二)遗产是社会建构的

大卫·罗温索(David Lowenthal)的《过往即他乡》(The Past is a Foreign Country)[27]与《遗产的十字军东征与历史的破坏》(The Heritage Crusade and the Spoils of History)[28],前者被认为是遗产界的里程碑作品,标志着西方系统遗产研究的开端。Lowenthal引用莱斯利·波勒斯·哈特利(L.P.Hartley)代表作《送信人》(The Go-Between)[29]中的句子“过往即他乡,人们在那里过着不一样的生活”,认为对于历史的认知来源于人们当下的价值观;“十字军东征”则是对当代遗产运动与遗产热造成的地方文化遗产、非欧洲化主流文化遗产失去话语权的批判。拉斐尔·塞缪尔(Raphael Samuel)在《记忆剧场》(Theatres of Memory)[30]中指出遗产是记忆与制造意义的过程,遗产是社会建构的,同时也建构或重构社会文化价值。大卫·布雷特(David Brett)在《遗产的建构》(The Construction of Heritage)[31]中以社会建构主义为理论基础,对视觉表征的建构的规则和策略进行论述;凯文·沃尔什(Kevin Walsh)的《表征过去:后现代世界的博物馆与遗产》(The Representation of Past: Museums and Heritage in the Post-Modern World)[32]中指出是媒体选择性的建构使大众对被选择的遗产产生怀旧感与认同感,遗产被民族国家视为重要的公共文化资源的原因就在于其能够使人们共享民族认同感与民族记忆,使哪怕不曾谋面的人们共筑集体文化[33]。就遗产的当代社会建构而言主要涉及两个逻辑层面:一是表征与建构,研究遗产文化是如何在文本生产、传播与消费过程中被呈现的;二是权力与意识形态,研究遗产话语在社会实践背后的权力关系与意识形态运作[34]。

(三)批判与反思:遗产话语交流与平等

近年来“批判性遗产研究”/“文化遗产思辩研究”(Critical Heritage Studies)在“遗产研究”的基础上出现[35],有学者把critical译为“批判”,也有学者把critical与中文的“慎思明辨”对应起来,笔者采用“批判性遗产研究”的表述方式。“批判性遗产研究”带有后殖民主义色彩,以辩证角度为遗产研究提供新的视角,即以遗产为核心来研究当代文化与社会问题[14],其意义并非对权威遗产话语的否认,而是在于倡导遗产多元文化价值、底层文化价值体系的构建[36]。

罗德尼·哈里森(Rodney Harrison)[37]提出遗产话语的互构性,即文化的多样性、多元化与多主体,遗产的建构需要各方对话交流协商,往往知识与权力在遗产背后交织,被赋予当代意义则被传承,反之则被时代抛弃。劳拉简·史密斯(Laurajane Smith)在《遗产的利用》(Uses of Heritage)[38]中提出了“权威遗产话语”(Authorized Heritage Discourse)概念。她指出“遗产被人们用当代的一系列认同感、社会文化价值观与意义一起去建构、重构与协商”(“heritage is used to construct, reconstruct and negotiate a range of identities and social and cultural values and meanings in the present.”)[38]3;另外,她也认为遗产是一种话语(“heritage is also a discourse”)[38]4,涉及社会实践。

事实上,世界遗产权威机构一定程度上代表与捍卫的利益是欧洲国家、西方发达国家的遗产叙事与价值取向,关于遗产保护与遗产管理的文本是在西方遗产权威人士的语境下建构的[39],如《威尼斯宪章》中对历史文物建筑的定义,强调对建筑的保护以及管理成为了全球遗产保护的“常识”(common sense),甚至“正确的决策力”(good sense)。此外,该宪章提到的“文明”(civilization)一词,某种意义上折射出一种西方后启蒙运动的殖民主义与帝国主义影子,无形之中控制着世界遗产保护规章制度的权威话语[38]。又如《保护世界文化和自然遗产公约》虽然在唤醒全人类遗产保护意识与实践的贡献巨大,但其代表的遗产文化价值体系、知识与意识形态正在以遗产话语实践的方式引导着全球遗产的社会建构[38],并深刻影响着社会价值观。目前联合国教科文组织对遗产的保护,依然把“突出的普遍价值”(outstanding universal value)[40]作为判断标准与保护依据,“普遍价值”本身很难实现,因为不同群体、不同个体对遗产体验产生的理解不同,任何一项遗产皆不能代表所有人类的价值观与体验感[28]。在权威遗产话语之下,西方中心主义、欧洲中心主义、民族主义、精英主义等正在进行的是遗产政治话语实践[41]。换言之,作为话语实践的遗产一定程度上包含着中西方文明的冲突[42]。批判遗产研究实际是对所有关于遗产权威话语的一种当代警醒,当然批判的对象不仅仅是西方,还包括所有被默认为是理所应当的“遗产社会现实”,是一种跨学科与跨文化的思辨能力,是对地方文化、多元文化、民族文化利益的捍卫。

(四)马克思“人化自然”观

遗产社会建构中的人民性与国家性不应该是矛盾的,在“百年未有之大变局”的时代,探索中国社会主义特色遗产“活态化”传承与传播路径,使大众能够去平等交流并主动体验、认知、认同、传承与传播遗产文化的意义深远[43]。

对中国遗产社会建构的探究实际是在探析中华民族理解世界的方式、价值观的取舍以及符号化的思维模式与行为方式。根据马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出的“人化自然”的概念,将人、自然与社会视为三位一体去理解世界,“人化自然”是“被人类活动优选、改造过的那部分自然界,是我们人类社会生存的‘周围世界。”[44]无论是物质文化遗产或非物质文化遗产都或多或少蕴含着人与自然、社会的三角关系,在此关系中人是主体,自然是客体,人具有主观能动性,因此以符号化的方式去了解、解釋遗产的对象都是人类自己[21]。与此同时,马克思“人化自然”观也蕴含着批判性的视角,是对资本主义社会掠夺自然资源、转移生态问题至发展中国家、自私自利的道德等“自然的异化”现象危机的揭示[45],“人化自然”观倡导人与自然、人与人的有机和谐生命共同体,和我国传统文化与“人类命运共同体”价值观不谋而合[46]。

二、纵向历时性:遗产文化符号表征与文化记忆形成

(一)遗产文化符号:表征记忆与认同

现代符号学诞生于19世纪,费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)和查尔斯·桑德斯·皮尔斯(Charles Sanders Pierce)是该学派两位奠基人。符号学被看作是一种可以解释文化创造的理论与工具,主要用作于研究意义的生产[47]。罗兰·巴尔特(Roland Barthes)将索绪尔的语言学模型构建为了“文化符号”并广泛应用于文化研究,无论是电影、服饰、小说还是饮食等大众文化或媒介文化中都充满了表意策略和机制[48],“神话”可以理解为是一种意识形态功能的“隐蔽劝说者”[49],“神话”二字对应的英文是“myth”,法语为“mythe”[50],国内有学者将myth译为迷思[51],不管myth被译为什么,它都不是我们惯常认为的神话故事,而是一种有着意指作用的方式(mode of signification)[52],“myth是一个奇特的系统,它从一个比它早存在的符号学链上被建构:它是一个第二秩序的符号系统。”[50]173文化符号学是对资本主义社会中被认为毋庸置疑的“优势文化”的反思与批判,是对马克思意识形态论的丰富[53],也是对文本权势与垄断的反对,这一点与褔柯的“话语权力”相似[54],即从“文化批评研究”上升为“社会文化话语的分析批判”[55]。

斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)吸收索绪尔、巴尔特以及福柯的理论后,结合自己的观点形成了“文化表征理论”,即文化是通过表征和意指实践构造出来的,文化的本质是借助符号来表达与传达意义的人类行为[22],因此作为符号的动物(animal symbolicum),符号化的思维与符号化的行为是人类生活中最有代表性的特征[56]。格尔茨也认同人类是一种符号化、概念化、运用象征寻求意义的动物[57],因此,“文化符号”的研究在语言学之外找到符号学的价值,同样有着后现代主义文化研究转向的特征。作为符号系统的遗产以隐喻和转喻的方式进行表征[58],表征着记忆与民族文化认同[59],正因如此1994年世界遗产委员会对《保护世界遗产公约实施指南》进行了修改与编订,强调遗产文化符号的价值[60]。

(二)文化记忆:遗产文化符号意义的传承机制

古往今来,遗产与记忆总是相关联的,对于“历史感”(historischer Sinn)的追求是人类本能之一,将过去的重要事件与人物以某种方式固定留存下来,方便集体去回忆与记忆是人类的共性[61],而“符号的记忆乃是一种过程,靠着这个过程,人不仅重复他以往的经验而且重建这种经验”[56]87-88。“记忆术”(memorativa)概念可追溯至公元前六世纪古希腊诗人西莫尼德斯(Simonides),“记忆术”被罗马人视为修辞学的组成部分,马库斯·图留斯·西塞罗(Marcus Tullius Cicero)在其《修辞学》(Rhetorica ad Herennium)中将“人为的”与“自然的”记忆区分开来,记忆术是将“人为的记忆”作为基础的个人培养能力[62],因此人类社会的记忆始终是以人作为载体而存在的。

莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)[63]的“集体记忆”(mémoire collective)概念强调人的记忆是社会建构形成的。扬·阿斯曼(Jan Assmann)[62]基于“集体记忆”提出了“文化记忆”的概念,“文化记忆”是对遗产符号意义的传承,文化记忆构建了一个文化空间,产生“凝聚性结构”(KonnektiveStruktur)将社会中的“我们”连接起来,在社会与时间层面有着连接与联系的作用——构建一个“象征意义体系”,因此遗产文化记忆不是天生形成的,而是与历史、社会、文化框架紧密相关。由于“解释”与“重复”这两种方法能够促使文化的一致性,因此通过引导,群体以文字、节日、仪式、舞蹈、图像等为表征载体,“重复化”“现时化”与“神圣化”地建构遗产文化符号,形成文化记忆传递着遗产文化符号的意义,确保文化符号意义上的再生产,同时也巩固着集体成员的身份认同,能够将遗产文化传承下去。

值得一提的是,文化记忆关注的并不是“完全的过去”,而是关于过去的一些“焦点”,以及在历史长河中凝聚成的可以被人们回忆的那些符号化的“象征物”。不同社会的遗产文化符号不同,因而“把人群凝聚成整体的记忆”也不同,这也恰好是民族文化自觉、文化自信与文化认同的塑造力量,正是文化创造了人们当下对意义的需求及其参照框架。

(三)遗产:当代重要的文化实践

因此,遗产本质上是一种文化生产与再生产的过程,遗产文化符号具有意义与价值,随着社会建构而不断变化[38]。不同的文化背景与历史语境孕育着不同的遗产“地方性知识”,应将遗产视为一种体验(experience)、认同(identity)、无形性(intangibility)、记忆与回忆(memory and remembering)、展演(performance)、场所(place)和不和谐(dissonance),只有被人们选择记住的遗产才能以文化记忆为延续的动力,即只有被当代人们生产、传播与消费的遗产文化符号才能够被传承至未来。不少民族面临的遗产文化实践困境在于:地方性与少数族群遗产无法在世界遗产机构、组织、协会的话语框架下“走出去”,得到世界其他地区不同文化价值观人群的理解与认可;另一方面很难在全球遗产话语实践趋同下保留本民族遗产特有的历史性、地方性与多元性文化符号。

面对困境1999年由国际古迹遗址理事会(ICOMOS)第三次修订《巴拉宪章》(Burra Charter)提出了“文化意义”(cultural significance),将文化意义定义为对过去、现在与未来的人们有美学、历史、科学、社会与精神的价值[64]。“过去”“现在”与“未来”三者是三位一体构成的整体[56],任何传承至“现在”的遗产文化在“过去”的历史中都经历了被社会建构并形成文化记忆的过程,在当代经历着中西方跨文化遗产话语实践与社会实践,如何在实践中形成文化记忆传承遗产文化符号的意义至“未来”则尤为重要。综上,遗产作为当代重要的文化实践需要“活态化”传承,恰如贝奈戴托·克罗齐(Benedetto Croce)所言:“一切历史当其不再是思想而只是用抽象的字句记录下来时,它就变成了编年史;当生活的发展需要它们时,死历史就会复活,过去的就会再变成现在的。”[65]12

三、遗产共建共享:文化“活态化”传承与传播的社会实践

(一)叙事:阐释与展示遗产文化符号

遗产作为民族乃至世界的公共文化资源,是具有符号化的社会共享文化空间,能够作为话语被实践的,霍尔在《谁的遗产?变动的遗产,重塑后民族》(Whose Heritage?Un-settling ‘The Heritage, Re-imagining the Post-nation)中指出应该将遗产视为话语实践,是被社会建构的,至于“谁的遗产”其背后是知识与权力的协商,核心问题是:遗产故事由谁来讲?怎么讲?讲的什么?[66]将叙事学引入遗产是一种社会建构主义视角、具有后现代主义的批判性与反思性的策略[67],叙事并不是简单地对“过去”进行还原,而是在“现在”的语境与话语之中基于对“未来”的期望而选择“过去”进行的建构与重构[12]。叙事与身份认同、社会互动、秩序建构息息相关[68],从遗产文本到话语再到社会实践是叙事的二次转向,将社会建构下遗产文化的体验、符号、记忆与叙事交织在了一起[69]。

在后现代思潮影响下,遗产的保护与传承中“阐释与展示”而非“利用”的观点得到了关注与重视[70],并意识到过去强调对所有遗产物质化形态的“保存”,是对遗产建构主体——“行动的主观意义群”[21]101的忽视,遗产生命力的焕发关键在于人类后代不断的强化[71]。阐释与展示遗产文化可以凝聚社会、构建民族认同、给予人类怀旧感、提升科学教育、普及大众审美、约束伦理道德、倡导文化多样性以及创造巨大的经济价值[72]。对遗产的“展示”(presentation)在1972年的《世界遺产公约》就出现了,公约要求缔约国有对国家遗产进行保护、保存与展示的责任[73]。1990年由国际古迹遗址理事会颁布的《考古遗产保护与管理宪章》中第一次提到:“阐释”(interpretation)是对遗产地信息的展示,对于遗产的阐释应该是与时俱进的,便于提供给“现在”的人们形式多样的渠道对“过去”进行了解[74]。1994年国际古迹遗址理事会通过《奈良真实性文件》,对保护遗产文化符号的多样性进行了强调,遗产保护最重要的前提是:培养与引导公众对遗产的理解、认识与体验。2008年国际古迹遗址理事会第十六届大会第一次通过了关于遗产“阐释与展示”的国际宪章,即《文化遗产地阐释与展示宪章》,强调遗产的价值在于全人类的“共赏”,通过阐释与展示遗产文化符号的方式提高公众对遗产的认识、理解与体验[75]。

正所谓“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”[76]203。通过遗产文化符号与时俱进的阐释与展示,可以“活态化”传承与传播中华民族的价值观与世界观,使民族文化符号融入当代的社会语境与社会实践之中,有利于构建中国文明起源、演变的遗产话语体系,为中外文明的对话、包容、互鉴、融合创造条件。因此,凝练与打造遗产的“象征物”,积极对遗产文化符号进行具有时代意义的阐释与展示,意味着国家与地方讲述好“国家遗产故事”与“地方遗产故事”至关重要[77]。

(二)遗产的当代叙事:讲好中国传统文化故事

人类对于世界和自身的认识是建立在最古老的神话故事模式之上,内容充满着自然与人力的情感化碰撞[56],因此,爱听故事、爱讲故事是人类的天性。对于记忆的延续往往是通过个体体验的阐释性叙事铺展开来,这里的“叙事”指的是一种知识结构即“讲故事”(story-telling),有着开头,情节与结尾[78],通过叙事能够传递与传播知识与文化[79]。“讲故事”还能够影响并形成遗产文化记忆[80],倾听者在获得体验后也能成为遗产故事讲述者,由于遗产只有唤醒人们的情感,激发行动,才能成为一种“具有社会文化意义的行动模式”[81],因此我国遗产的保护、传承与创新迫切需要当代人去主动“故事化”,将遗产文化符号中提炼、设计、创造出的能够体现中国特色遗产逻辑化表达的“故事性”故事与能够体现中国特色遗产情感表达的“主题性”故事进行讲述。

“讲故事”属于遗产文化符号阐释与展示的一种方式,也是遗产社会建构的重要途径,当代人通过整合文化资源与理解社会生活进行“讲故事”时就是在赋予遗产文化“新生的”价值与生命力,塑造群体历史感与地方感,构筑群体认同感与归属感,通过相似的符号化思维规范与指导着群体的行为模式。正如霍尔所言:“应该把遗产看作是一种话语实践,是国家慢慢建构集体社会记忆的方式之一,这种方式类似于个人或家族通过‘故事化建构认同感,把偶然事件与随机的转折点建构成单一的、连续的叙事事件。国家也是如此,把选择值得记忆的成就组合起来呈现为‘国家故事用以建构认同感,这种故事称为‘传统”[66]5。

因此,讲好中国传统文化故事正是新时代对中国遗产阐释与展示的“转型升级”,也是“活态化”传承与传播遗产的必由之路,是将普通人的情感体验的“生命之流”与国家宏大叙事的“历史之流”力量联系起来,将每个个体的记忆与中华文明、共产主义文明的记忆相结合形成文化记忆,融入遗产话语与社会实践之中。因为通过情感化的故事叙述可以促进遗产文化情感价值的形成与民族遗产文化意识的传播[82],所以以更生动化与主题化的“中国故事”来阐释与展示中华民族遗产文化符号与价值体系,有利于形成文化记忆作为凝聚结构塑造民族文化自觉、文化自信与文化认同,还能积极构建以人为本的、多元的、对话的中国特色遗产话语体系,通过讲好中国传统文化故事传播与传承民族世界观与价值观[9]。

如何讲好中国传统文化故事?具体而言,以大众更乐于接受的、富有逻辑与情感的故事和主题为依据,运用遗产文化符号的象征、人类共同的想象力以及语言系统,通过“讲故事”的手法赋予“神圣化”的表征,为当代“朝圣者”创造“现代迷思”(contemporary myths)[83],这也有助于构建民族认同感与归属感。运用现代科技、节庆活动、新媒体、自媒体等便利条件“重复化”地传播与传递遗产文化符号,加深文化记忆印象并扩大影响。与时代接轨“现时化”满足人民需求,充分运用电影、小说、电视剧、文创产品等遗产文化符号表征的载体“讲故事”,在当下数字化时代下不仅局限于面对面的叙事,还有通过互联网的线上叙事,社交媒体、短视频大大缩短传播路径,每个人都可能同时成为故事的倾听者与讲述者。

(三)遗产建构:话语、叙事与记忆结合的框架与路径

中国遗产的社会建构涉及文化表征问题、权力与意识形态问题,关系到如何讲好中国传统文化故事,形成文化记忆,以及如何塑造民族文化自觉、文化自信与文化认同。在“百年未有之大变局”中唯有减少或消除权威化遗产话语的影响,正视世界并不存在唯一正确的价值观与评价标准,摆脱西方中心化与权威化的束缚。基于前文所述,筆者构建了“遗产社会建构框架”,如图1所示,首先理解遗产建构共时性的横向坐标,认清中西方话语的不平等性,对曾经“毋容置疑”的遗产话语进行批判性、辩证性思考,努力构建平等的、对话的、多元的中国特色遗产话语体系,尊重遗产的“人民性”,即遗产文化“从群众中来,到群众中去”,唤醒每一位被动的“倾听者”成为中国传统文化故事主动的“讲述者”,实现遗产社会实践中的共建与共享。同时,理解遗产建构历时性的纵向坐标,作为文化实践的遗产,其文化记忆不仅连接、重构着“过去”,也建构着“现在”与“未来”,以“过去”“现在”“未来”因文化记忆而三位一体“凝聚”的整体观去审视遗产文化符号的历史文脉与构成,对曾经在现代化浪潮与西方文化影响下被“祛魅”的遗产文化符号意义进行“复魅”,使遗产文化随着当代社会语境焕发生机并“活态化”传承与传播。

基于前文论述,笔者在参考Chronis[84]的“遗产文化共建模型”后构建了图2“遗产共建共享:文化‘活态化传承与传播的社会实践路径”。如图所示,首先,该路径强调了遗产话语的平等性:尽量避免单一化的权威遗产话语影响是遗产社会建构的前提,中西方遗产话语实践应该是在积极的跨文化平等对话与协商交流的基础上进行,讲好中国传统文化故事对于中西方遗产话语的平等有积极促进作用;其次,该路径凸显了遗产叙事主体张力的博弈性:在不同历史与社会语境中需要保持遗产话语实践的动态平衡性,无论是个人、地方、民族,还是官方、国家与世界对于遗产文化的叙事也许会有矛盾,但应该遵循多元、共享与互动,作为社会建构而成的一种“观看方式”或“审视方式”[85],无论是个人还是官方,国内还是国外的故事叙述者都应该积极参与遗产的话语实践,阐释与展示遗产文化,讲好中国传统文化故事;第三,该路径呈现了遗产时态的整体性:遗产的过去、现在与未来并非孤立的,遗产正是在对立与统一、共时与历时之中被可持续地共建与共享的;第四,该模型指出了遗产社会建构中人的主体性与文化的重要性:受社会建构影响的人们正是在“凝视”与理解遗产文化后通过符号化的思维与行为叙事形成遗产文化文本,通过“神圣化”“重复化”与“现时化”的建构,讲好中国传统文化故事,形成文化记忆作为中介传递着遗产文化文本意义,进行“活态化”传承与传播遗产文化的社会实践,达到全人类遗产的共同建构与共同分享,民族的文化自觉、自信与认同自然也能实现。

四、結语

本文并非聚焦于遗产的物质性或非物质性概念与特征,而是将所有遗产视为“社会现实”,是当代社会的人们依据价值观与目的对过往的历史进行选择性的社会建构。因此对于遗产文化符号的阐释与展示的策略就在于如何“重复化”“现时化”与“神圣化”地建构遗产文化符号,讲好中国传统文化故事,形成文化记忆后产生“凝聚性结构”,在共时性的社会实践与历时性的时间进程中作为遗产“活态化”传承与传播的动力,这也是形成民族凝聚力,塑造民族文化自觉、文化自信与文化认同的必由之路。

本文结合历史学、民族学、符号学、文化学等跨学科构建了“遗产社会建构框架”与“遗产共建共享:文化‘活态化传承与传播的社会实践路径”,体现了遗产社会建构历时与共时的整体性特征。只有摆脱“西方中心主义”,遵循遗产社会建构中西方话语的跨文化平等性,遵循遗产社会建构的可持续性与遗产社会建构主体的人民性,才能更好地阐释与展示遗产文化符号、讲好中国传统文化故事,以史为鉴与以人为本相结合凝聚文化记忆,“活态化”传承与传播遗产文化至“未来”。本文亦是在“百年未有之大变局”下以人类命运共同体的视角,以批判性与辩证性的思维为我国特色遗产保护、传承与传播乃至全世界遗产的共建与共享提供理论框架与实践路径。

就下一步遗产社会建构研究而言,可以选择具有“地方性知识”的非物质文化遗产进行剖析;关注少数族群与偏远地区“失语”弱势群体;关注扎根于大众的民间信仰、口头文学等濒临被遗忘的民间传统文化等,在人类命运共同体构想下加强跨文化对比研究,对中外遗产文化文本、遗产话语实践、遗产社会实践进行对比研究,也许在不远的将来,每一位世界公民都能听到甚至讲好中国传统文化故事。

参考文献:

[1]Harvey D C. Heritage pasts and heritage presents: temporality, meaning and the scope of heritage studies[J]. International Journal of Heritage Studies, 2001, 7(4): 319-338.

[2]Olsen D H, Timothy D J. Contested religious heritage: differing views of Mormon heritage[J]. Tourism Recreation Research, 2002,27(2):7-15.

[3]向岚麟. 近22年世界遗产地研究进展——基于13种中文期刊的考察[J]. 旅游学刊, 2009, 24(4): 85-91.

[4]戴湘毅, 唐承财,刘家明,朱爱琴. 中国遗产旅游的研究态势——基于核心期刊的文献计量分析[J]. 旅游学刊, 2014,29(11): 52-61.

[5]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2013.

[6]费孝通. 关于“文化自觉”的一些自白[J].学术研究. 2003,7:18-21.

[7]张新宁.把握百年大变局中的“变”与“不变”需要深入研究的几个问题——学术界对百年未有之大变局研究成果述评[J].毛泽东邓小平理论研究,2020,1:89-95.

[8]范佳翎.第四届文化遗产思辨研究国际会议热点观察[N].中国文物报,2018-09-14(005).

[9]刘子曦.故事与讲故事:叙事社会学何以可能——兼谈如何讲述中国故事[J].社会学研究,2018,2:164-188.

[10]王杰文.论民俗传统的“遗产化”过程——以土家族的“毛谷斯”为个案[J].北京师范大学学报,2016(4):20-33.

[11]周星.民间信仰与文化遗产[J].文化遗产,2013(2):1-10.

[12]李向振.重回叙事传统:当代民俗研究的生活实践转向[J].民俗研究,2019(1):43-57.

[13]高丙中.文化自觉的技术路径:非物质文化遗产保护的中国意义[J].中南民族大学学报,2014,34(3):1-6.

[14]龚浩群,姚畅. 迈向批判性遗产研究:文化遗产保护中的知识困惑与范式转型[J].文化遗产,2018(5);70-78.

[15]邢怀滨,陈凡.社会建构论的思想演变及其本质意含[J].科学技术与辩证法,2002,19(5):70-73.

[16]Berger P L, Luckmann T. The social construction of reality: A treaties in the sociology of knowledge[M]. London: Penguin Books, 1966.

[17]Kaufmmann W A. Nietzsche[M]. New York: Meridian Books, 1956.

[18]Foucault M. The archaeology of knowledge[M]. A.M. Sheridan (trans.), London: Tavistock Publications, 1972.

[19]Burr V. An introduction to social construction (Second Edition) [M]. New York: Routledge, 2003.

[20]Durkheim E. The rules of Sociological method[M]. Chicago: Free Press, 1950.

[21]Weber M. The theory of social and economic organization[M]. New York: Oxford University Press, 1947.

[22][英]斯图尔特·霍尔.表征:文化表象与意指实践[M].徐亮,陆兴华,译.北京:商务印书馆,2003.

[23]Barnes T, Duncan J. Writing world: discourse, text and metaphor in the representation of Landscape[M]. London: Routledge, 1992.

[24]Chaney D. The cultural turn[M]. London: Routledge, 1994.

[25]Chouliaraki L, Fairclough N. Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

[26]Fairclough N. Discourse and social change[M]. Cambridge: Polity Press, 1992.

[27]Lowenthal D. The past is a foreign country[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1985.

[28]Lowenthal D. The heritage crusade and the spoils of history [M]. Cambridge: Cambridge University Press,1998.

[29][英]L.P.哈特利.送信人[M].姜焕文,严钰,译.桂林:漓江出版社,2018.

[30]Samuel R. Theatres of memory. Volume 1: past and present in contemporary culture[M]. London: Verso,1994.

[31]Brett D. The construction of heritage[M]. Cork: Cork University Press, 1996.

[32]Walsh K. The representation of the past: museums and heritage in the post-modern world[M]. London: Routledge,1992.

[33]Anderson B. Imagined Communities[M]. London: Verso,1991.

[34]侯松,吴宗杰.遗产研究的话语视角:理论·方法·展望[J]东南论坛,2013(3):6-13.

[35]K Gentry,L Smith. Critical heritage studies and the legacies of the late-twentieth century heritage cannon[J]. International Journal of Heritage Studies, 2019,25(11):1148-1168.

[36]张朝枝,蒋钦宇.批判遗产研究的回顾与反思[J].自然与文化遗产研究,2021,6(1):81-91.

[37]Herzfeld M. Heritage and corruption:the two faces of the nation-state[J]. International Journal of Heritage Studies, 2015, 21(6):531-544.

[38]Smith L. Uses of heritage[M]. London and New York: Routledge, 2006.

[39]Bauman Z. Legislators and Interpreters[M]. Cambridge: Policy Press, 1987.

[40]UNESCO. The criteria for selection. [EB/OL]. [2019-03-12]. http://whc.unesco.org/en/criteria/.

[41]Wateron E. Politics, policy and the discourse of heritage in Britain[M]. Basingstoke: Palgrave Macmullan,2010.

[42]李軍. 什么是文化遗产——对一个当代观念的知识考古[J]. 文艺研究,2005,4:123-131.

[43]项飚.普通人的“国家”理论[J].厦门大学学报,2011(5).

[44]姚顺良,刘怀玉.自在自然、人化自然与历史自然——马克思哲学的唯物主义基础概念发生逻辑研究[J].河北学刊,2007(5).

[45]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[46]周海生,吴秀荣,刘希刚.马克思人化自然观的思想内涵与当代价值[J].当代世界与社会主义,2019(1):58-64.

[47]Hopkins J. Signs of the post-rural: marketing myths of symbolic countryside[J]. GeografiskaAnnaler: Series B, Human Geography,1998,80(2): 65-81.

[48]肖偉胜.罗兰·巴尔特的《神话学》:从符号学到意识形态批评[J].广东社会科学,2016(4):175-184.

[49]王青. 能指的狂欢:罗兰·巴尔特的意义[J].江淮论坛,2006(3):98-101.

[50][法]罗兰·巴尔特.神话——大众文化诠释[M].许蔷蔷,许绮玲,译.上海:上海人民出版社,1999.

[51]彭丹. 旅游迷思研究述评[J].旅游学刊,2015,30(9):119-126.

[52]Barthes R. Mythologies[M]. London: Paladin, 1973.

[53]靳瑜辰.罗兰·巴特《今日神话》解神秘化的探究[J]. 东南传播,2016(12):72-74.

[54][法]罗兰·巴尔特.写作的零度[M].李幼烝,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[55]孙柏.神话学的完整图景:重读罗兰·巴尔特[J].外国文学评论,2016,2:148-159.

[56][德]恩斯特·卡西尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,2018.

[57][美]克利福德·格尔茨.文化的解释[M]. 纳日碧力戈,等,译.上海:上海人民出版社,1999.

[58]Urry J. The tourist gaze—Leisure and travel in contemporary societies[M].London:SAGE(2nd ed), 2002.

[59]Park H Y. Heritage tourism: emotional journals into nationhood[J]. Annals of Tourism Research, 2010,37(1): 119.

[60]丛桂芹. 价值建构与阐释——基于传播理念的文化遗产保护[D].北京:清华大学,2013.

[61][德]罗特哈克.历史意识[J].德国研究期刊,1931:45.

[62][德]扬·阿斯曼.文化记忆,早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2018.

[63]Halbwachs M.DasGedchtnis und seine sozialenBedingungen[M]. Frankfurt, 1985a.(Original: Les cadres sociaux de la memoire, Paris,1925).

[64]国际古迹遗址理事会西安国际保护中心.国际古迹遗址理事会澳大利亚国家委员会“巴拉宪章”(全文)[EB/OL].(2010-07-22)[2019-03-22].http://www.iicc.org.cn/Info.aspx?ModelId=1&Id=328.

[65][意]贝奈戴托·克罗齐.历史学的理论和实际[M].傅任敢,译.北京:商务印书馆,1982.

[66]Hall S. Whose heritage? un-settling ‘theheritage re-imagining the post-nation[J]. Third Text, 1999, 13(49):3-13.

[67]成伯清.走出现代性——当代西方社会科学理论的重新定向[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[68]Giddens A. Modernity and self-identity: self and society in the late modern age[M]. California:Stanford University Press, 1991.

[69]Spiegel G M. Practicing history:new directions in historical writing after the linguistic turn[M]. New York and London:Routledge,2005.

[70]张朝枝,郑艳芬. 文化遗产保护与利用关系的国际规则演变[J]. 旅游学刊,2011,26(1):81-88.

[71]Lowenthal D. Stewarding the past in a perplexing present[M]. The Getty Conservation Institute,2008.

[72]Timothy D J, Boyd S W, Heritage tourism[M].Harlow:Prentice Hall,2005.

[73]United National Educational, Scientific and Cultural Organization. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage[Z]. 1972.

[74]International Council on Monuments and Sites. Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage[Z]. 1990.

[75]International Council on Monuments and Sites.The ICOMOS Charter for the Interpretation and Preservation of Cultural Heritage Sites[Z].2008.

[76]习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)[M].北京:学习出版社,人民出版社,2016.

[77]Edensor T. National Identity,popular culture and everyday life[M]. Oxford and New York:Berg,2002.

[78]Adaval R, Wyer R S Jr. The role of narratives in consumer information process[J]. Journal of Consumer Psychology, 1998,7(3):207-245.

[79][美]戴安娜·埃倫·戈德斯坦.民间话语转向:叙事、地方性知识和民俗学的新语境[J].李明洁,译.民俗研究,2016(3).

[80]McGregor I, Holmes J G. How storytelling shapes memory and impression of relationship events over time[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999,76(3):403-419.

[81][美]阿龙·康菲诺.记忆研究的方法问题[J].张旭鹏,译.史学理论研究,2012(3):9-12.

[82]景怀斌.中华文化的终极情感价值及其共同体意识传播[J].民族学刊,2021(1):57-65.

[83]Selwyn T. Tourist brochures as post-modern myths[J]. Problems of Tourism, 1989, 13: 13-26.

[84]Chronis A. Coconstructing heritage at the Gettysburg storyscape[J]. Annals of Tourism Research,2005,32(2):386-406.

[85][英]约翰·厄里,乔纳斯·拉森.游客的凝视[M].黄宛瑜,译.上海:格致出版社,上海人民出版社,2016.

收稿日期:2021-02-25责任编辑:许瑶丽