环境资源案件的恢复性司法探索

——以平武法院审理滥伐林木案为例

蒋志如,李辉,唐红

(1.兰州大学 甘肃兰州 730000 2.四川久远环保安全咨询有限公司 四川绵阳 621000 3.平武县人民法院 四川平武 622550)

一、提出问题、研究进路

(一)基本问题

从2015 年1 月最高人民法院试点设立第一、第二巡回法庭,到2016 年底全国陆续成立第三到第六巡回法庭,至此,最高人民法院的巡回法庭从建制上看全面完成。除了最高人民法院外,各省高级人民法院也积极探索巡回法庭的实践。四川省高级人民法院成立环境资源审判庭,同时要求所属两级法院积极探索有特色的涉及环境资源的审判庭或者巡回审判法庭。平武县法院对此作出积极响应并展开了积极探求,于2017年6月设立平武法院环境资源、旅游审判巡回法庭。

该巡回审判法庭正式审案后,平武法院成立了一个课题组对其作调研、跟踪,其前期成果即课题组的第一篇调研文章《环境资源保护巡回审判法庭建设的“平武模式”》[1]讨论了平武法院建设巡回审判法庭的必要性、基本条件和运行该巡回法庭所需要的专业知识、物质技术条件①。从平武法院与平武检察院联合出台的内部规则《关于印发<平武县环境资源、旅游审判巡回法庭工作制度(试行)>的通知》可以看出,该巡回审判法庭的审理范围为县域内环境资源、旅游类的民事、行政与刑事案件。但根据平武巡回审判法庭一年以来运行实践,法庭审理的案件均为刑事案件,而且只与环境资源类案件相关,与旅游相关的案件为零。因此,我们以该巡回审判法庭审理的环境资源刑事案件为范围考察其运行情况或模式,探求平武法院巡回审判法庭审理案件、解决纠纷的基本模式。

(二)理论基础

纠纷解决模式,就刑事案件而言,一般为公力救济方式,即由国家代表被害人(及其家属)一方向法院提起诉讼。经过近代工业革命、资产阶级政治革命后,现代国家均奉行起诉法定主义[2],体现国家倡导、坚持的报应主义刑罚观(确定责任、要求报应、对犯罪人施加痛苦)[3]47-64。

“二战”以后,被害人运动兴起,被害人应当在刑事诉讼程序中有显示度、有能见度,应当保障他们的权利与利益[4]1-25;[5],为了回应该运动,国家不仅仅在既有的刑事诉讼程序内确定、增加和提升被害人之诉讼地位和诉讼权利,还采取其他的方式,如恢复性司法的方式增强被害人的参与。这一模式,如果申言之可以如下:所谓恢复性司法,简单地说,是将控辩双方主导诉讼进程转变为由第三方主持,被告人(或加害人)、被害人主导、其他主体参与的纠纷解决过程的司法模式,它强调加害人与被害人在纠纷解决过程中的互动,要求有实际的物质补偿,亦有情感诉求(倾诉、道歉),更需要达成和解协议,法官承认参与方取得成果、成就[6]6-22。

因此,现代社会有两种关于刑事案件的纠纷解决模式,即报应刑司法(传统意义上的通过严格刑事诉讼程序展开的司法模式)与恢复性司法。

本文即在该框架下审视平武法院涉及环境资源刑事案件的纠纷解决方式,或者说探求其解决之基本模式,探求巡回法院践行恢复性司法的基本情况和中国特点,并积极探求中国纠纷解决方式的新特点。

(三)研究方法与研究进路

基于此,我们将以实证研究的方式展开本文的论述,申言之:

首先,梳理系列的环境资源刑事案件、简单的环境资源刑事案件,以展示巡回审判法庭的刑事诉讼运行程序。通过案件,我们的主旨不在于描绘控辩双方的诉讼主张、事实、证据和法院判决之结果,而在于描绘在该诉讼程序中巡回审判法庭法官审判案件过程中的程序与司法过程。

其次,借助数据统计、访谈等方法,我们从宏观、微观两个层面考察环境资源案刑事案件的运行程序,并得出结论:平武法院巡回审判法庭审理环境资源刑事案件的司法模式与西方恢复性司法是同一司法模式,是恢复性司法模式在中国的创新性运用,但其与传统司法模式有本质差异,更与具有中国特色的刑事和解制度(程序)有差异,其司法模式具有自身特点。

最后,还需要做一点说明,平武巡回审判法庭涉及环境资源的主要有滥伐林木、非法猎捕珍贵、濒危野生动物、非法收购国家重点保护植物、非法运输国家重点保护植物、非法捕捞水产品等犯罪案件。有两类典型案件,占环境案件的90%[1],一类是滥伐林木罪案件,另一类是非法捕捞水产品罪案件,而且前一类案件占据主导地位。因此,本文主要以系列滥伐林木罪案件为中心,讨论平武法院巡回审判法庭的运行模式。

二、平武县滥伐林木罪案件的宏观现状

(一)统计数据

1.县情。平武县位于四川盆地西北部,人口18.6 万人(截止到2018年12月),幅员面积5974平方公里,在绵阳市境内,是一个属于人少地多的资源大县。县境内有王朗国家自然保护区、雪宝顶国家自然保护区,森林覆盖率达到74%,是一个生态资源、旅游资源丰富的山区县,生活着汉、羌、藏等20 余个民族。但辖区内市场经济并不发达,而且诸多居民常年在外打工,常住人口更少。因此,境内刑事案件的确不多。根据该县法院的统计,每年仅100件左右,与绵阳市的城区法院、农业大县,市外的其他经济发达地区的刑事案件比较而言,相对偏少,而且类型也比较简单。

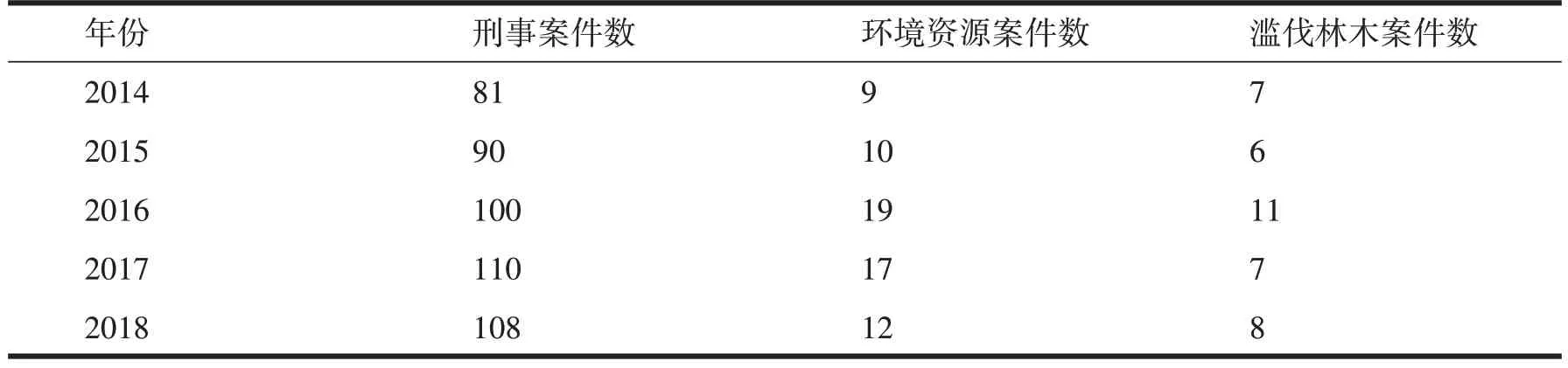

2.环境资源案件的基本情况。如果对2014—2018年四年审理的破坏环境资源保护罪类型、数量做统计:2014 年有9件,2015年有10件,2016年有19件,2017年有17件,2018年有件,在整体上呈一种上升趋势。这与平武县地处于山区,经济文化水平相对落后有关,尤其与村民的法律意识较为淡薄,在“靠山吃山,我种我砍”的传统观念影响和经济利益的驱使的观念密切相关。不仅如此,在前述涉及的环境资源案件中,偷伐、滥伐林木的现象也越来越多,且呈蔓延趋势,可以下表表示:

表1 平武县滥伐林木罪案件的基本情况

根据上表,我们可以作出如下基本判断:(1)平武县法院刑事案件一直保持平稳状态。(2)环境资源案件却占据相当重要的位置(已达10%以上,到2018 年达15%以上)。(3)滥伐林木类案件更是在环境资源类刑事案件中占据绝对主导地位。因此,对滥伐林木案的考察相当于对平武县法院环境资源刑事案件的深层次考察。

(二)基于访谈的描绘

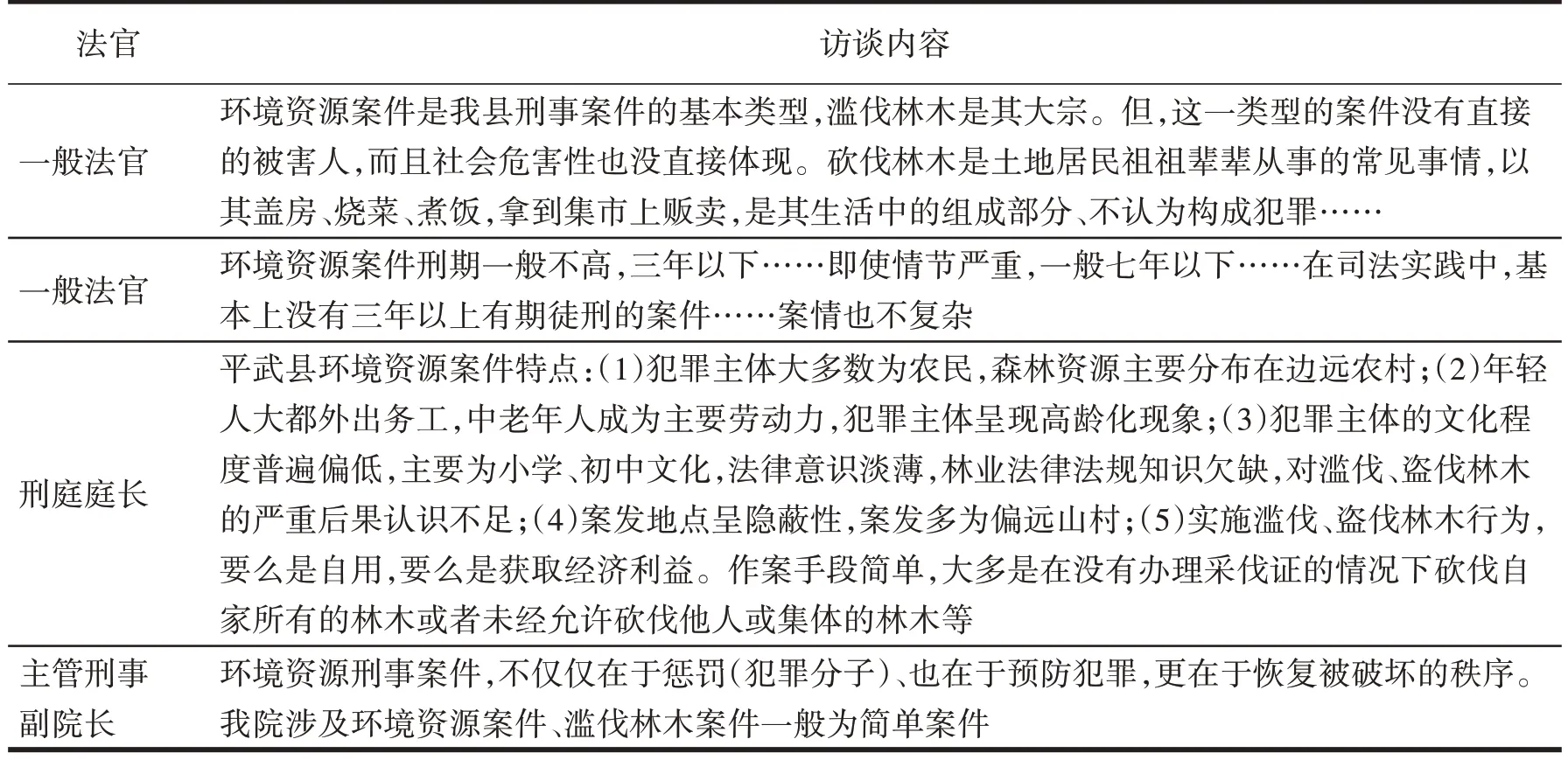

在调研中,课题组针对滥伐林木案对平武县法院法官进行访谈,基本情况整理如下:

表2 基于滥发林木案基本情况的法官访谈

结合前述表格和我们的前期调研[1],我们可以归纳、概括平武县法院环境资源刑事案件的基本特征:

1.在平武县法院,环境资源案件是非常有特色的刑事案件,不仅仅在平武法院有特色,在与绵阳市其他县市法院审理的该类案件比较也相当有特色,在四川法院地区负责的该类案件对照也非常有特色。

2.另一方面,它也是简单案件,被告人一般为农民、最终适用的刑罚也低。进而,该类案件容易受到县法院、县检察院、县政法委、县政府等同级国家机关和部门的高度重视,上级法院对此也相当重视。因为其为简单案件,刑罚执行方式可以更灵活,当事人也特别重视并积极参与,以影响案件。

3.法院该类案件重视不仅仅因为其涉及环境资源的基本特色,更在于该类案件虽然简单但其司法过程颇具特色,体现了中国司法机关对西方恢复性司法的创造性运用,达到惩罚了犯罪分子、通过宣传预防犯罪和恢复被破坏的社会、自然秩序三者的高度统一②。

三、平武县滥伐林木罪案件的微观运行现状

(一)基本案例

【案例1】2016 年12 月3 日,被告人张某金以6 000 元购买了同村村民陈某杨自留山林木,并于2016 年11 月办理了采伐树种为青杠树、采伐蓄积为4.50 立方米的采伐证。2016 年12 月被告人张某金雇请他人对其购买的自留山林木实施采伐。经林业技术人员鉴定,共计采伐青杠树蓄积33.01 立方米,实际超砍林木28.51 立方米。法院认为,被告人张某金违反国家森林管理法规,未按采伐许可证规定数量砍伐林木,数量较大,其行为已构成滥伐林木罪,公诉机关指控被告人张某金犯滥伐林木罪的事实和罪名成立,予以支持。被告人张某金犯罪后如实供述其罪行,属坦白,依法可以从轻处罚。另外,被告人张某金已在滥伐林木的林地内补栽林木且成活率较高,依法可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关之规定判决被告人张某金犯滥伐林木罪,处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金5000元。

【案例2】2014年期间,被告人陈贵某、张X 斌合伙购买了平武县某镇某Z 村村民付X 华的自留山林木,并于2016 年11 月办理了采伐树种为桤木树和杉树,出材量为45.6 立方米的采伐许可证。2016年11月至12月期间,被告人陈贵某、张X斌雇请他人在平武县某镇某银安村XX组大火地(小地名),未按采伐许可证规定树种采伐桦树原木248件、杂原木54件,共计为34.8立方米。2017年3月19日,两名被告人经电话通知到案并如实供述了上述犯罪事实。法院认为,被告人陈贵某、张X斌违反国家森林管理法规,未按采伐许可证规定树种砍伐林木,数量较大,其行为已构成滥伐林木罪,公诉机关指控被告人陈贵某、张X 斌犯滥伐林木罪的事实和罪名成立,予以支持。被告人陈贵某、张X 斌接电话通知后到案并如实供述自己罪行,属自首,依法可以从轻或减轻处罚,其滥伐林木的林地内已补栽林木,依法可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第345 条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定,判决:被告人陈贵某犯滥伐林木罪,处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金5000元;被告人张X斌犯滥伐林木罪,处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金5000元。

(二)滥伐林木案审判程序与其他案件的异同:以纠纷解决的过程为中心

前述两个案例,法院巡回审判法庭均以独任庭的方式进行审理。如果对平武县2014 年-2018年所有滥伐林木案进行考察的话③,也有相当部分案例依照合议庭的方式进行审理,但均由一名审判员(通常是承办法官)和两名人民陪审员组成的(巡回审判)合议庭。根据中国刑事合议庭运行的基本特点[7],刑事独任庭与合议庭的运行模式基本一致、法庭审理之过程更是大同小异,可以简单描绘如下:

就事实认定而言,调研组收集的滥发林木的其他案件与前述两个案例基本类似,案情非常简单,或者没有砍伐证,或者超出政府许可之范围。法官根据行政许可证书、实际砍伐的数目、被告人的口供(自承其罪)即可确定犯罪行为与犯罪结果之间的因果关系。如前面第二个案例判决书所叙述的:书证《受案登记表》《立案决定书》《常住人口基本信息》《到案经过》《四川省林木采伐许可证》《林权证》《扣押决定书》《扣押清单》《木材检验码单》,证人付某某、彭某某、王某甲、林某甲、王某乙、杨某某、张某某、冷某、何某某、肖某、林某乙、李某某的证言,两名被告人的供述及鉴定意见《关于李志贵、张颜斌滥伐林木案涉案木材的鉴定报告》,以及现场勘查笔录、现场方位图及平面示意图、现场照片等,依据这些证据法官足以作出该认定。

就法律适用而言:简单案件的法律适用也非常简单,对法律条文毋庸解释,更确切地说,所适用的法律条文之法律文义没有歧义、只有共识,更不可能有超出条文涵盖范围的可能,法官直接适用即可。在这里,滥伐林木罪所涉及的条文亦非常简单,因为其中林木所涉及的均为普通林木,不需要专门、专业地认定,更多只有数量的考量,是否有许可等事项的确定。这些根据常识法官即可作出明确的判断,做到适用法律准确。

仅仅观察案例的事实认定和法律适用本身并不够。这只是一个狭隘的司法过程,而且这一过程显得太简单、太枯燥,简单地让法官有些自动化地完成该项司法工作。只有当我们注重巡回审判庭的司法过程,法官司法过程中的其他因素将会得到呈现。让我们从一个细节开始:案例1之判决书有如是文字,“被告人张某金犯罪后如实供述其罪行,属坦白,依法可以从轻处罚;被告人已在滥伐林木的林地内补栽林木且成活率较高,依法可酌定从轻处罚”。案例1 判决书的文字为“被告人陈贵某、张X 斌经电话通知后到案并如实供述自己罪行,属自首,依法可以从轻或减轻处罚;滥伐林木的林地内已补栽林木,依法可酌定从轻处罚”。

为什么被告人在砍伐林地内补栽林木的行为可以成为法官酌定减轻的情节并对最后量刑产生影响,该细节对法官的司法过程有哪些影响(与其他案件比较而言)?对此的回答,可以简述如下:

首先,当分配到涉及滥伐林木案件时,承办法官一般应当咨询林业局等相关部门的专业人士,向其学习或了解相关林业知识、自然资源知识,或者邀请他们进入合议庭。

其次,在开庭前,审判法官、检察官、林业局等部门专业人士到就近被告人的巡回法庭巡回办案点,传唤(或押解)被告人到案并邀请被告人附近的村民、村委等成员出席,召开一个关于环境资源方面的会议,由法官主持,或者由法官或者由林业相关人士宣讲保护环境的环境领域知识,宣讲没有行政许可或者说不在政府许可的范围内砍伐林木是犯罪行为等法律知识。

再次,在庭审过程中,法官将仔细审查被告人的悔罪态度、在判决前是否修复被破坏的林木等反映被破坏秩序的恢复情况。如果认定被告人是初犯、刑期三年以下,法官将告知被告人,他可与林业部门、检察院等部门协议补植林木的面积、数量等事项,最后完成的补植林木情况将作为量刑(及其执行方式)的重要基础,即作为法官量刑酌定减轻的情节。

审判程序通过前述环节,法庭审理不仅仅意味着被告人之定罪量刑之事项,更在于检察院、林业局等部门与被告人协议,即被告人通过补植林木并由相关部门监督执行的方式减轻被破坏的自然环境秩序;另外,还有当地村委会、镇等政府机关和部分当地居民参与,进而审判程序成为了对国家保护环境资源国策的一种宣讲。

从纠纷解决的这一过程看,我们可以探求其蕴含诸多基本因素,申言之:

首先,更多主体参与诉讼程序:在涉及滥伐林木、环境资源这一类型的刑事案件中,我们丰富的该领域的专业知识是审判的前提。因此,求助相关部门、组织、专业人士是法官司法正义的必然要求。当相关部门、组织、专业人士介入审判程序时,既有的控、辩、审三方诉讼结构已不能完全容纳,一种多元主体参与诉讼程序的新的诉讼模式诞生:专业人士既不是站在被告人一方,为被告人服务,也不与检察官结成统一战线,而是以中立的角色,为诉讼程序服务、提供相关的专业知识(在这里,主要是环境资源相关的法律知识、专业知识)以引导诉讼程序的各类主体。

其次,尽量恢复被破坏的自然环境秩序成为诉讼程序关注的焦点:在这类案件中,法官司法的目的不仅仅在于惩罚犯罪,更在于恢复被破坏的自然环境,以期达到人与自然、经济发展的和谐统一。除了国家、政府在日常生活中倡导、引导之外,更需要在被破坏的范围内及时恢复被破坏的秩序(这是一个既成事实),补植林木对于惩治滥伐林木犯罪来说是最好的惩罚措施,更有利于森林资源的恢复和保护,司法机关、法院可以从这一方面入手,以积极手段、刑事政策方式通过刑事审判达到引导被告人修复之的目的。

再次,更低的刑罚。在审判程序中,更多主体的参与、有更多被破坏秩序的恢复,进而降低、减少了犯罪行为人在刑法上的社会危害性。这为减轻被告人刑罚,或者采取更灵活的执行方式(如以缓刑代替实刑)提供了量刑酌定从轻或者减轻的情节。或者说被告人的修复行为、通过更多主体参与(以达到宣传环保、预防犯罪的目的)与从轻或者减轻、甚至免除刑罚的情况呈正相关关系。

最后,在审判程序中,法院法官居于主导地位。在涉及环境资源案件的司法过程中,法官的主导地位体现在:其一,是否邀请林业局等相关部门、专业人士参与诉讼程序由法官主导;其二,是否巡回审判在设立巡回审判法庭前之前,由法官主导;其三,即使在设置巡回审判法庭后,在巡回点开庭邀请哪些人参加,是否允许以被告人补植、林业局等监督等事实作为法官减轻其刑罚或者改变刑罚执行方式的酌定情节,由法官主导。

(三)滥伐林木案之司法过程:基于访谈的考察

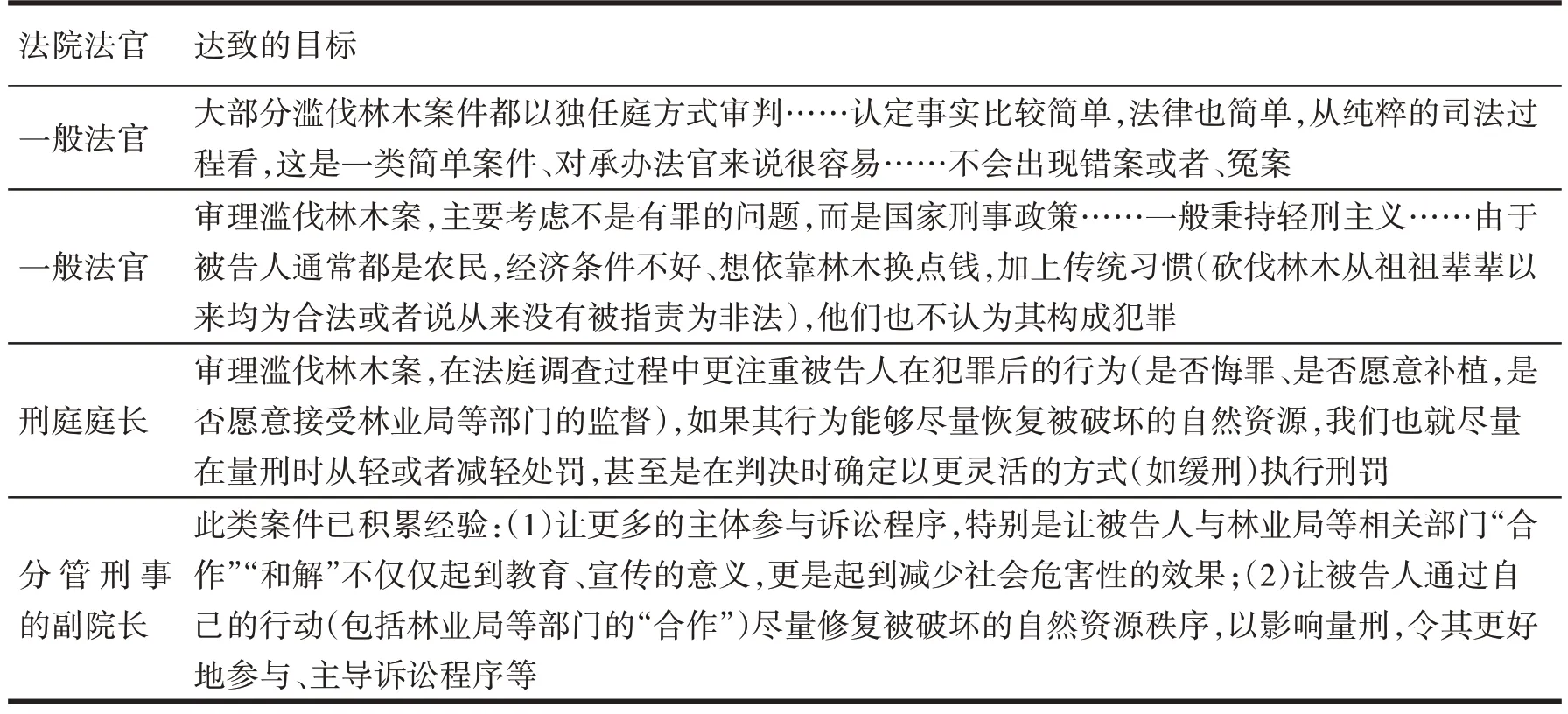

表3 对滥发林木案司法过程的法官访谈

根据访谈作出以下判断:

首先,该类案件在刑事案件中属于简单案件,认定事实、适用法律均比较简单,很难有错案、冤案出现的可能。

其次,以法院为中心的国家机关对涉及滥伐林木等环境资源案件非常重视,与对待传统常规的盗窃、抢劫等类型案件对照呈现出迥异的态度。

再次,在该类案件的审理中,法官(代表法院)邀请更多主体(如林业局、环保局及相关部门)参与诉讼程序,让被告人通过积极悔罪行为减轻既有的社会危害性以影响可能的量刑。在审判程序中,被告人与林业局等部门通过自己的诉讼行为可以发挥更多的作用以推动诉讼程序的运行。

最后,法官愿意发挥主观能动性亦即以法律赋予的自由裁量权提供一个“和解”“合作”的平台,实现了环境资源秩序的恢复、被告人刑罚(及其执行方式)、国家刑事政策的有效统一。

在涉及环境资源刑事案件中,诉讼程序参与者可以达致共赢,更确切地说,在既有损害的事实基础上达致共赢:被告人通过诉讼行为减少既有犯罪行为的社会危害性、尽量恢复了被破坏的自然、社会秩序;作为权力行使者的检察院、法院通过审理环境资源案件实现了刑罚、实现了司法正义;作为社会治理者组成部分的环保局、林业局等政府部门(还可能包括环保专业人士),他们利用专业知识服务了司法诉讼、提高了司法正义的质量,他们还在诉讼程序中宣传了环保理念、和谐社会的观念,为未来治理自然环境、整治自然环境提供了更好的人文理念和社会环境。因为在环境资源案件当中,将被损坏的环境资源恢复到破坏前的状态,实现对生态环境的修复,保护被损害的环境利益,从根本贯彻“谁破坏、谁治理”原则,远比追究破坏人、犯罪行为人刑事责任更为重要。

四、环境资源刑事案件恢复性司法的理论基础及可行性

滥伐林木案、环境资源刑事案件在平武法院的前述状态和运行方式与传统司法对照,是一种迥异的司法模式,主要表现在秉持的基本理念、参与者、诉讼主体的行为方式的差异。如果要深层观察和审视该司法模式,我们可以从西方恢复性司法角度观察,或者更确切地说,通过对该司法模式与恢复性司法(包括中国的刑事和解制度、程序)对照以明晰平武法院在审理环境资源案件时的基本原理和理念。

关于西方恢复性司法,在2000 年左右,学界通过翻译、引介等方式进入到中国学界,到目前为止已接近20年。该制度已成为学界能耳熟能详的外来制度、理念和司法模式[8]。现在我们即对其作一个初步描绘④:概而言之,根据前述,一方面,在涉及滥伐林木案、环境资源类案件时,法官之司法与传统司法有很大的差异——这是一种新的司法模式。另一方面,它与西方恢复性司法有很多相似的地方,与中国刑事和解制度(程序)也有共同的理念、但也有不同。

首先,与西方恢复性司法对照[3]31-43;[6]。西方恢复性司法之主旨可以简单描绘如下:被害人与加害人之间的和解,通过一定的平台(或者是志愿者提供的平台,或者是社区、相关组织提供平台)实现,亦即让当事人双方通过圆桌会议互动(就谅解、赔偿、心理安慰等事项)达成系列共识,法院法官最终确认这些共识。在该程序中,有一些关键词或者基础要素值得关注:第一,通过具体行为(包括真诚忏悔、心理抚慰、交流、互动等完成忏悔和谅解两项具体事项)进行和解;第二,赔偿(加害人对被害人进行一定的物质补偿);第三,更轻的刑罚;第四,更多主体(比如说社区、志愿者等个人或组织参与到纠纷解决)参与纠纷解决;第五,当事人主导纠纷的解决,国家权力(法官、检察官的司法权)处于边缘地位。

根据上述对恢复性司法的描绘和对平武法院巡回审判法庭审理的滥伐林木案件、环境资源类刑事案件的叙述,我们可以作出得出两点差异:第一,这里没有具体的刑事被害人,与抢劫、盗窃等普通刑事案件有具体被害人迥异;第二,法官的司法权力一直处于纠纷解决的中心地位。就第一点而言,我们可以作进一步阐述:在“二战”以后、福利国家兴起之际,国家逐渐承担更主动的角色,通过公益的方式参与诸多领域的事项,如检察官参加公益诉讼,民政局代表没有监护人的主体参与某些诉讼。就这里的指涉而言,林业局、环保局或者国土资源等部门则代表自然资源的基本利益,当犯罪行为人实施的犯罪行为侵害作为客体的国家环境资源秩序时,国家即被害人,并由具体的负责部门承担被害人的角色。因此,这一点与恢复性司法比较而言,两者应当是形异而实同。就第二点而言,这的确是中国特色:在中国境内的纠纷解决中,司法权一直处于主导地位。虽然有表现形式上的差异,它们的共同因素、权力主导才是本质;或者说这是恢复性司法在中国的实际发展,或者更确切地说中国语境下的创造性发展,即司法权主导诉讼程序始终并决定着判决之结果,属于法官自由裁量权之范围。

其次,与当事人和解公诉案件诉讼程序的对照。两者之间在实践运行上有本质差异,当事人和解公诉案件诉讼程序一般可以简单称为“刑事和解制度(程序)”,其基本意旨可以作如下简单描绘。第一,和解。在中国的司法实践中,法官常常居中(甚至通过“背靠背”的方式)调解,一方赔礼道歉、赔偿,另一方谅解,最终达成共识并以书面谅解书体现。第二,物质赔偿。在谅解书中,赔偿是最基础的事项,也是当事人和解过程中的最重要的事项。第三,通过赔偿和谅解,可能更低的刑罚(及其更灵活的刑罚执行方式)是自然而然的结果,也是当事人影响诉讼程序的结果。第四,虽然在刑事和解程序中,法官、检察官和侦查机关仍然居于主导地位[8]。

对照前述恢复性司法和本文涉及的司法模式,两者有很大差异。第一,没有一个可供双方(被害人与加害人,或者被告人与林业局等相关部门、人士)互动的平台(通过该平台,一方真诚忏悔,一方真诚谅解),而更多是双方自行和解、达成协议。而且,刑事和解谅解协议书的主要事项是就赔偿数额达成一致。而恢复性司法迥异的地方在于:双方就犯罪原因、过程等事项通过交流、互动达成精神上的共鸣、物质赔偿达成一致而形成书面的协议书、谅解书。第二,刑事和解程序的参与者更少,而恢复性司法或者平武法院审理环境资源案件的司法模式的参与者众多,而且在诸多的参与者当中,有些主体起着不仅仅是帮助解决纠纷的角色,更有预防未来犯罪和在更宏观上实现更多目的的司法效果(即有精神上理念的追求,恢复性司法追求加害人与被害人在精神上的和解、社区人际秩序的恢复,平武法院巡回审判法庭追求法院、林业局、环保局、被告人共同尽量恢复被破坏的环境资源秩序,追求人与自然秩序的和谐)。

综上所述,平武法院巡回审判法庭对滥伐林木案件、环境资源刑事案件的审理模式、司法模式在本质上与西方恢复性司法有异曲同工之妙,而与中国的刑事和解制度(程序)反而有本质差异,与传统司法更是一种迥异的司法模式。在该司法模式中,虽然法官居于主导地位,他们也邀请更多主体参与审判程序,并由诸多主体与被告人通过他们的诉讼行为影响诉讼结果(更轻的刑罚及其更灵活的刑罚执行方式),本质在于保护环境、贯彻国家的基本国策和刑事政策,实现人与自然的和谐相处。

五、结语:审理环境资源刑事案件的未来发展趋势

根据前述,我们可以对巡回审判法庭审理环境资源刑事案件之司法模式作如下总结:

首先,环境资源案件、滥伐林木案件是一类非常特别的刑事案件,它蕴含的价值更多,不仅仅需要惩罚犯罪、也要预防未来犯罪,还要在审理刑事案件中最大化地实现人与自然的和谐相处。但是该类案件,如果从历史角度看,一直不被认为是犯罪,而是生活其中的居民依靠的经济来源之一。

其次,巡回审判法庭在审理环境资源刑事案件时,诸多主体(如林业局、环保局及相关部门、专业人士)实质上参与了刑事诉讼程序。他们可以对已经展开的诉讼程序产生积极影响,这是一种进步,更是对法官仍然主导刑事审判程序的一种修正、改进。

再次,诸多主体在巡回审判法庭提供的平台,或者参与开庭之前的准备程序,或者参与法庭中的调查程序,甚至参与庭审后的一些会议。在该平台,被告人与其他主体积极互动,并通过宣讲环保及相关法律、合作(即补植和监督)等形式和活动实现修复被破坏环境资源秩序的目的。进而言之,在这里,各类主体(包括法官)互动频繁,并在互动中实现了在第一点提及的所有目的。

最后,我们同时也应当注意到该模式在中国实践中部分创新的一些风险:一方面,法官仍然在该司法模式中占据主导地位,他们仍然可以决定哪些主体进入程序、哪些主体有影响力;另一方面,由环保部门等主体与被告人之互动占据主导地位并决定案件之进程、结果,法官主要是承担一种角色,即确认他们通过互动达成的“和解协议”“补植复绿”方式和内容的共识。

基于这些判断,我们可以对平武法院的司法模式(甚至可以说中国式的“恢复性司法”)的未来发展作些展望。在我们看来,未来的发展还应当考量如下因素:

首先,环境资源案件本身涉及的事项、因素诸多,更涉及到人与自然的和谐发展、现代生态文明建设,进而需要更多主体参与此类刑事案件,特别是环保行政部门、当地社区、环保专家等主体的参与。国家和司法机关应当积极主动(亦即需要花费更多时间、精力和司法成本)邀请他们参与,并“令”其在诉讼程序中发挥主导性作用。

其次,被告人应当通过刑事诉讼程序(不限于刑事诉讼程序)不仅仅认识到自己的行为是犯罪行为,更应当意识到这些行为破坏了生态环境,亦不能认为其还是自己经济收入正当来源之一。还有,作为当地社区的一份子,作为现代工业社会(亦即环境问题已是现代社会必须解决的基础问题)公民的一份子的被告人应当承当其应尽的基本义务(即保护环境)。

最后,作为刑事诉讼程序的控制者法官角色的微调:在中国传统司法语境中,法官与检察官、侦查机关有共同的义务,以“流水线作业”方式追究犯罪,司法权力居于绝对主导地位。随着中国司法改革的纵深发展,虽然法官在诉讼程序中的主导地位并未得到彻底改变,但已有相当变化:法官基于中立立场作出判断越来越频繁,司法权也表现出越来越多谦抑性来,其他参与者的权利和利益得到了更多尊重。但环境资源案件不是传统类型的案件,它需要更多力量参与、更多因素得到考量,进而法官的谦抑性应当得到程度更高的体现,亦即要求法官尊重参与者各方的权利和利益,更应当尽量尊重他们在诉讼程序中达成的共识和相关协议。

总之,平武法院这一司法模式与西方恢复性司法的确异曲同工,或者更确切地说,随着审判经验的积累,未来审理环境资源刑事案件的审判程序需要实践更多恢复性司法的基本理念和行为方式,其中之一即淡化法官对该程序的主导权,虽然绝不可能取消、也不需要取消。所以,平武法院对环境资源刑事案件的审理模式才具有中国特色、具有中国关怀。

[注释]:

①同时,平武法院与平武检察院联合出台了内部规则《关于印发<平武县环境资源、旅游审判巡回法庭工作制度(试行)>的通知》,以规范巡回法庭的审判案件行为。

②也因此,平武法院的该特色成为绵阳市中级人民法院、甚至四川省高级人民法院宣传法制、司法创新的典型,常常得到嘉奖,也持续有上级法院和兄弟法院到该院考察和学习。

③根据表1:这五年中,共发生31件滥伐林木案,每年大约7~8件,除了个别年份外,占据环境资源刑事案件的60%以上。

④在这里,详细描绘和分析恢复性司法是不可能的事情,更是没有必要的事情,但我们仍然需要把握、洞悉恢复性司法的基本内容和基本精神;但我们不仅仅单纯就事论事,而是将其放置在相关制度(中国的刑事和解制度或程序)的比较中展示。