犯罪恐惧的解释模型与指标体系探究

邵奇聪

(中国人民公安大学 北京 100038)

一、研究的现实背景

2021年全国“两会”期间,“平安中国”首次单独作为核心关键词出现,增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要性被提升至新高度。然而,随着我国社会安全感逐年提高,公众对犯罪问题也越来越敏感,有时甚至表现为群体性的被害焦虑乃至恐惧,对我国在保障人民群众“内心安宁”层面的治理能力提出了新挑战。比如2018 年的两起“顺风车司机强奸杀人案”持续发酵演变为重大舆情事件,引发公众对网约车安全性的普遍担忧,迫使滴滴顺风车业务在全国范围内下线。该现象并非我国独有,其破坏力有时会超出预料,甚至成为社会不稳定因素。比如2020 年12 月韩国“素媛”案主犯赵斗淳刑满出狱后在当地造成严重恐慌,引发大规模抗议、游行示威与集体情愿。传统理论不仅难以解释这种社会心理现象,反而可能从犯罪率、被害几率、社会防控力度、社会安全感指数等角度论证其非理性。但若将其置于犯罪恐惧的理论视域中,则该现象不仅能得到解释,而且可以被控制和防范。

犯罪恐惧(fear of crime)是犯罪危险意识刺激下的情绪反应与行为改变。犯罪恐惧不同于社会安全感:安全感是民众对社会治安总体状况的主观感受和评价,其涉及的时空间跨度通常较大、涵盖的客体较广,其评价结论也往往较为宏观和稳定;而犯罪恐惧是对犯罪威胁的情绪反应,其客体范围较窄且因犯罪类型而异,其评价结论通常会因特定案事件的发生而呈现出波动性、实时性和不稳定性。犯罪恐惧的解释模型包含了大量的预测因子,能从多角度观测和分析犯罪恐惧现象的成因、特点及发展规律,为治理犯罪恐惧提供策略。以“顺风车司机强奸杀人案”为例,使用社会安全感的评价体系不易观测到该案的具体影响,但用犯罪恐惧的解释模型可作出如下分析。第一,网约车是高速移动的狭小密闭空间,会使乘客陷入脆弱状态,容易诱发对暴力类犯罪的恐惧。第二,网约车的客户数量与使用频率决定了受犯罪恐惧影响的人群基数较大,而血腥的案件细节在网络上的传播广度与热度,决定了次生犯罪被害的范围与受影响程度也将较大。第三,在不考虑网络传播的情况下,脆弱群体的地理分布将以案发区域为中心向外扩散;脆弱群体的人口学特征为青年女性,该群体的亲友等关系人亦会受到影响。第四,犯罪恐惧随案件的曝光迅速达到峰值并缓慢衰弱,但连续两次发案将引发叠加效应。第五,控制犯罪恐惧的方法包括:改善网约车运营模式以降低人的脆弱性,限制某些敏感信息的传播,增强公众对警察工作决心、效率与力度的感知等。

20 世纪70 年代以前,西方普遍认为犯罪恐惧只是高犯罪率的副产品,对其并不重视。但因社区警务革命的兴起,以及在英、美等国“安慰差距”(reassurance gap)问题的出现,即犯罪率下降时,犯罪恐惧却保持稳定乃至上升态势,犯罪恐惧问题逐渐进入了公众视野。我国自1980年代起就将安全感作为社会治安的考察指标,但直到近十余年来才逐渐将犯罪恐惧列为单独的研究对象。目前,我国对犯罪恐惧的测量指标较为粗糙,构念效度偏低,且深受安全感评估的影响,以至于二者的调查问卷经常混用,严重影响测量结果的科学性。不仅如此,由于缺乏对犯罪恐惧解释模型的研究,我国对观测数据的使用长期停留在描述统计层面,无法从形成机理、发展规律等角度作出解释和预测,不能为社会治理提供参考意见。鉴于此,本文将从犯罪恐惧的解释模型导入,分析当前研究存在的问题,结合近年来西方在改良犯罪恐惧测量指标方面所取得的成果,尝试构建更利于准确地反映犯罪恐惧本质特征的指标体系,为应对我国犯罪恐惧问题与促进社会治理能力现代化提供基础理论上的支持。

二、犯罪恐惧的三种解释模型

犯罪恐惧的解释模型原本只是理论假设,但经过大量实证研究的检验与修正后,逐渐成为学者们测量、分析、解释和预测犯罪恐惧的基本框架,即犯罪被害模型(the victimization model)、治安失序模型(the disorder model)、社区关注模型(the community concern model)。不同的模型结构各异,但彼此关联,本质上是研究犯罪恐惧的三个维度,实践中经常并用。

(一)犯罪被害模型

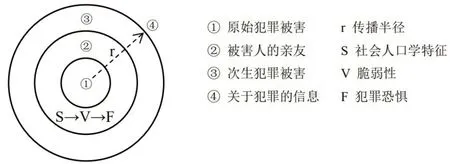

犯罪被害模型是以被害人为中心,以对犯罪事件的观察、描述、记录为内容,以社会关系网和网络媒体为信息传输路径,将关于犯罪的信息传播给具有不同社会人口学特征之人,并造成不同程度犯罪恐惧的扩散模型。其核心构成要素有四:第一,原始犯罪被害,即犯罪行为的直接受害者。第二,间接犯罪被害,又称次生犯罪被害,包括原始犯罪被害的关系人,如亲人、朋友、邻居等,也包括除关系人以外的社会公众。第三,关于犯罪的信息,包括罪犯现场的图片,录音录像,犯罪行为人、被害人、证人的陈述,也包括对案件信息的转述,还包括源自真实案件或虚构的影视、文学作品,甚至是任何有关犯罪的材料。第四,信息的传播方式,包括但不限于目击、口述、新闻报道、网络传播等。见图1:

图1 犯罪被害模型

就有关犯罪的信息为何会使未受犯罪侵害的人感到恐惧,犯罪被害模型给出的解释是:犯罪信息会使人们对犯罪威胁进行评估,主要包括对被害可能性的认识、对被害结果的预期、对潜在犯罪的控制力和自我效能感等的评估[1]。若评价结果较低,就会使人产生恐惧体验(experience of feeling fearful),进而表现为对犯罪的恐惧情绪或回避行为。

就不同人在接收相同的犯罪信息后表现出差异化的恐惧程度,犯罪被害模型提出了“脆弱性分析框架”(analytical framework of vulnerability)[2]。脆弱性是主客观相结合的概念,其反映的是个体抵御犯罪的客观能力与主观自我评价。而脆弱性主要受社会人口学特征的影响——在生理条件、社会资源等方面处于劣势的群体,比如女性[3]、老人[4]、病人[5]、低收入者、少数族裔等群体等,其在面对犯罪威胁时会更加脆弱、无力和敏感,因而也更容易产生犯罪恐惧。同理,曾受犯罪侵害的人更为脆弱,或者说,其被害经历就已经反映了其本身的脆弱性,因而也更容易产生犯罪恐惧[6]。由脆弱性引出的另一个问题是:各类群体在面对不同的犯罪类型时,其脆弱程度不同。比如男性和女性在面对暴力犯罪时,女性显然更为脆弱;但在面对网络诈骗等非暴力犯罪时,生理条件的差异对犯罪恐惧的影响便不复存在。目前,在研究犯罪恐惧时区分犯罪类型已逐渐成为学界共识。

有关犯罪的信息会给其接收者造成负面影响。犯罪问题常在新闻报道中占据大幅版面,民众接收此类信息后容易形成“社会不太安宁”的认知并感到恐惧。不仅如此,信息内容越血腥暴力、犯罪结果越骇人听闻,民众观看新闻的次数越多,其负面影响就越明显[7]。不少媒体为博人眼球,倾向于扭曲关于犯罪的报道,强调犯罪行为人的变态人格,进而再次加剧了人们的犯罪恐惧。与之关联的话题是信息的传播方式:一方面,信息在传播过程中可能变得模糊、失真;另一方面,传播方式也会影响信息传播的广度和密度,进而决定犯罪恐惧的波及面与强度。在现代社会,极端的信息扩散有时甚至会引发全球性的犯罪恐惧,比如恐怖袭击事件[8]。

(二)治安失序模型

治安失序模型脱胎于破窗理论,认为犯罪恐惧源自混乱所引发的失序感。该模型常用于解释为何人们观察、感受到的混乱度与犯罪恐惧之间呈正相关[9]。从理论上看,混乱可细分为两类:一是物理性混乱(pyhsical disorder),诸如房屋破旧、随意涂鸦、车辆废弃、公园杂草丛生、荒地等[10];二是社会性混乱(social disorder),诸如醉汉、游民、青少年集结游荡、飙车、抢夺、骚扰、帮派活动、在公共场所酗酒、贩毒和吸毒等。见图2:

图2 治安失序模型

混乱引发失序感的路径有两种。一是直接的影响路径:当人们目睹混乱现象,就会产生缺乏法治、无人管理、警察失职和社区价值观堕落的感受,自然会联想到潜在的犯罪威胁,进而产生恐惧。二是间接的影响路径,即因为混乱的连锁反应与恶性循环带来的犯罪恐惧:首先,混乱的外部环境会使人们避免外出[11],相应的社交活动则随之减少,进而导致社会纽带弱化、社会资本减少、社区凝聚力涣散,因而容易滋生犯罪恐惧;其次,混乱还会迫使居民陆续搬离社区,进而强化了失序感[12];第三,居民迁出会弱化社会控制的强度,尤其是弱化了非正式社会控制对潜在违法犯罪的制约,因此犯罪恐惧随之上升;最后,迁居会使原本就较为混乱的社区加速演变为贫民窟,乃至成为犯罪洼地,最终引发更强烈的恐惧感。

治安失序模型混合使用了“恐惧情绪”“安全感”和“感知风险”这三个概念,导致该模型及衍生结论的科学性曾遭到质疑[13]。而质疑所涉及的核心争点为犯罪恐惧概念的操作化与测量指标的统一化。从理论上看,犯罪恐惧的本质是一种情绪反应,原则上应使用情绪层面的操作化定义,但这在实践中面临许多困难,比如难以排除其他事物引发恐惧所造成的干扰,因此许多研究者更倾向于使用安全感、感知风险等认知层面的指标。平心而论,对犯罪恐惧概念的操作化与标准化并非某个理论模型所能解决。相反,治安失序模型能够为研究者提供较好的测试环境,去检验因使用不同检测指标而对研究结论产生的影响[14]。

(三)社区关注模型

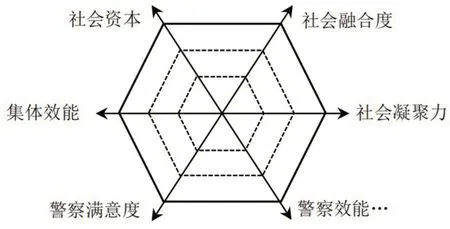

社区关注模型又称“邻里支持模型”(the neighborhood support model),其核心内涵是:强化“社区控制”(community control)能降低犯罪恐惧。该模型着眼于“社会互动”(social interaction)和“社区过程”(community processes),其主要的衡量指标为社会资本、集体效能、社会凝聚力与融合度。上述指标实际反映的是居民内部、居民与社区之间的联系密切度、信任度、忠诚度、依赖度乃至价值观与目标的一致度,而这些内容往往又决定了非正式社会控制的强度与社区监督系统的活力,进而影响着社区共同体在抑制违法犯罪、安抚人心方面的效果。对此,许多实证研究显示:社会资本增加能显著降低犯罪恐惧[15];集体效能与犯罪恐惧呈显著负相关[16];社会凝聚力[17]、融合度[18]、社会纽带[19]等因素也能降低恐惧。见图3:

图3 社区关注模型

值得一提的是,社区关注模型将社会互动等指标作为自变量,将犯罪恐惧作为因变量,但两组指标间的作用关系其实并不明确。有许多研究表明,犯罪恐惧既可能会抑制社交意愿,也可能会促进社会互动。引发该悖论的原因或许是:犯罪作为一种集体威胁,会激发社会凝聚力与公共事务参与度以抵御外部威胁,其某种程度上类似于生物体的应激反应。对此,Hawdon 等人的观察研究能为此提供佐证:犯罪发生后社会凝聚力会显著增强,并在六个月内保持较高水平,此后逐渐下降[20]。这种社会凝聚力从突增到维持,再到逐渐消退的过程与生理应激过程颇为相似。此外,还有研究表明,犯罪恐惧会促使个体主动加强与邻里间的互动联系[21]。其背后动机或许是,个体试图以融合与同化的方式向集体寻求保护。

社区关注模型也使社区警务受到了前所未有的关注。研究显示,社会支持网络与犯罪恐惧存在关联,而居民对警察存在的感知是集体效能的重要预测因素[22]。这意味着,国家可以通过积极有效的警务活动强化社会支持网络、增强集体效能,从而降低居民的犯罪恐惧。不仅如此,一些研究表明,警察服务的社区满意度、警察效能与居民的犯罪恐惧之间也呈现出负相关性[23]。同样值得思考的是自变量与因变量的关系:究竟是对警察服务的不满滋长了犯罪恐惧,还是居民因为受到犯罪恐惧的困扰而对警察服务不满?相关研究仍有待深入。

三、当前研究存在的问题

仅仅了解西方犯罪恐惧的解释模型不足以指导我国的实践,我国在对犯罪恐惧进行研究的过程中暴露出了一系列的问题,其中最显著的是:第一,采用调查问卷的形式测量犯罪恐惧情绪具有天然的局限性;第二,问卷提问方式存在忽视犯罪类型、未排除干扰因素、未考虑犯罪恐惧的频率及强度、滥用单一指标等严重缺陷;第三,犯罪恐惧的构念效度不足。

(一)用问卷调查情绪具有局限性

犯罪恐惧的本质是一种情绪反应,具体包括生理唤醒、行为反应、面部行为或姿势、主观体验等成分,而相应的情绪测量方法有自我报告法、自主神经系统测量、惊跳反应测量、脑测量及行为测量等[24]。不同的测量方法各有得失,其中自我报告法是最简单易行的,却也是测量偏差较大的一种方式。其中,犯罪恐惧调查问卷就属于典型的自我报告法。常见的问题有“您是否害怕自己或亲友成为犯罪的受害者?”,又比如“在过去的12个月里,您是否曾担心过汽车被盗?”这种以问卷调查犯罪恐惧情绪的研究方法主要存在四方面缺陷:第一,受访者对于情绪概念的理解存在偏差;第二,被调查对象难以从混杂的日常情绪中准确识别、区分和表达其恐惧情绪;第三,受访者未必会真实报告个体情绪,尤其是一些社会期许性较高的个体往往不愿意真实报告其消极情绪,比如男性希望向外界表现出沉着、冷静、勇敢的品质,而倾向于掩饰其恐惧、悲伤等消极情绪反应;第四,受访者很少在研究过程中带有特定的情绪,因此问卷中往往会设置问题情境以唤醒受访者的情绪。而这种实验环境下的情绪并非受访者日常生活中真实经历过的情绪,已然偏离该研究了解社会现状的本意。

(二)问卷提问方式存在严重缺陷

目前,我国犯罪恐惧调查中使用频率最高的问题,基本都改编自美国1972 年第一次全国犯罪被害调查(NCVS)中的两道测量题目:1.白天时,你会害怕一个人在住所附近的街道行走吗?2.夜晚时,你会害怕一个人在住所附近的街道行走吗?(您晚上独自在小区走路时感到安全吗?)“走夜路”问题曾多次进入我国官方调查社会安全感的问卷中,其作为考察居民安全感的指标是较为巧妙的,但作为犯罪恐惧的调查问题就不太合理。第一,忽视了犯罪类型对犯罪恐惧的影响[25]。对此,犯罪被害模型已经提供了清晰的例证:犯罪类型与社会人口学特征共同决定脆弱性,进而影响犯罪恐惧程度。当然,“走夜路”问题也能在一定程度上反映犯罪恐惧,但仅仅是针对侵犯人身的暴力犯罪,而无法包含全部的犯罪类型。第二,未能排除干扰因素。居民不敢走夜路的原因很多,比如天生怕黑、担心光线不足走路摔跤、害怕受到动物侵袭等,而担心受到犯罪侵害只是其中之一。如果误测了上述因素的总和,必然导致犯罪恐惧的测量结果畸高。第三,只考虑了是否存在犯罪恐惧,但漏未考虑其频率与强度。在现有的提问方式之下,一个经常感到强烈恐惧的受访者,与几年才有一次轻微恐惧体验的受访者,在统计数据上毫无差异,那么该研究的效度显然值得怀疑。

此外,实践中还有一种较为常见的提问方式是直接询问“您对犯罪的恐惧程度如何?”其试图以单一指标测量复杂问题的做法似乎沿袭了传统的社会安全感调查。然而,这种测量方法无异于把对犯罪恐惧的存在、频率、强度、持续时间等指标的分析评估工作全部交由受访者完成,而被调查对象显然是没有能力对上述复杂信息进行综合处理的。

(三)犯罪恐惧的构念效度不足

学界虽然对于犯罪恐惧的概念还未达成共识,但普遍承认犯罪恐惧包含三个构成要素:即认知要素(cognitive component),对犯罪危险的认知;情绪要素(emotive component),对犯罪的危险感与焦虑感;行为要素(behavioral component),为免于被害而表现出的回避或防御行为[26]。其中认识要素是基础,易于测量,但是与犯罪恐惧没有必然的对应关系。因为人们通常能理性认识到潜在的被害风险,但是并非所有人都会为此心生恐惧。换言之,从认知层面间接测量犯罪恐惧并不准确。这意味着,当前使用的认知测量方式,比如对犯罪问题的关注程度、对犯罪率的认识、对个人将来犯罪被害风险的认识等问题[27],均偏离了犯罪恐惧的本质特征。

同理,行为要素的外部表征最明显,也容易测量,但同样会偏离犯罪恐惧的本质特征。许多动机都可能促成对犯罪风险的预防和规避行为,而真正感到恐惧的被调查对象又未必会出现问卷中所列举的行为。比如根据居民防卫用品、设施购买情况来推测犯罪恐惧等。

情绪要素似乎最能反映犯罪恐惧的本质特征,但一方面,目前尚无精确的恐惧情绪理论模型;另一方面,要将引起恐惧情绪的原因限制在犯罪威胁的范围内,研究设计的难度更大。不仅如此,恐惧未必是公众面对犯罪威胁时最常见的情绪,相反,愤怒或许比恐惧更频繁,不安可能比恐惧更普遍。随之而来的问题是,如何以问卷形式帮助受访者区分自身情绪?现有指标体系几乎从未认真考虑过这些事项。加之用问卷调查情绪的天然局限性,目前的情绪测量方法无疑是漏洞较大且效度不足的。

四、犯罪恐惧指标体系的构建

犯罪恐惧的本质是情绪,不论“风险感知”“安全感”“对犯罪的担忧”等指标体系设计得多么精密,终究无法准确反应构念的关键特征。本文认为,犯罪恐惧的指标体系应围绕恐惧情绪测量这一核心命题建立,以不同类型的犯罪为基本框架,以要求受访者回忆而非代入问题情境为主要的提问方式,通过设置情绪的识别与过滤性问题,调查受访者在相对狭窄的时间范围内的恐惧频率、恐惧强度、恐惧持续性、恐惧紧张度等指标。受篇幅所限,本文仅以构建群众对暴力犯罪的犯罪恐惧指标体系为例。

(一)设置情绪的识别与过滤性问题

人类情绪通常是叠加而非单一存在的,因此在针对犯罪恐惧的调查中,首先就应帮助受访者识别自身情绪,并过滤不属于本研究的调查对象。对此,本文根据Izard的情绪理论,建议设计这样的问题:对于暴力犯罪的威胁,您的感受是什么?并提供十种基本情绪类型作为多选题的选项:悲伤、快乐、愤怒、恐惧、厌恶、惊讶、兴趣、害羞、自责、蔑视、(无)。其意义在于,通过提示可能的情绪类型引导受访者识别自身情绪。同时,让受访者在阅读选项的过程中注意到不同情绪间的差异,以减少常见相关情绪的干扰,如愤怒、厌恶、惊讶、悲伤等。如果受访者勾选的情绪类型中包含了“恐惧”,则要求继续回答第二个问题:在过去的12个月内,您是否曾因暴力犯罪而感到恐惧?并提供“是”和“否”两个选项。只有回答了“是”的受访者才算通过了过滤性问题,可正式接受犯罪恐惧调查。反之,若受访者在情绪识别的问题中并未勾选“恐惧”,或者在第二个问题中选择了“否”,则都应停止调查或切换至其他犯罪类型的调查模块。值得一提的是,第二个问题中时间范围的设置不宜过宽,否则受访者可能会因记忆模糊而无法准确作答。

(二)增加评估犯罪恐惧频率的指标

“是否曾感受到犯罪恐惧”属于定性指标,其统计数据只能反映曾感受过犯罪恐惧的人数和比例,但无法准确描述犯罪恐惧对民众的影响程度,因此必须增加恐惧频率指标。在英格兰和威尔士的一项研究显示,有37%的受访者都表示其在过去一年内曾害怕成为犯罪的受害者[28]。若仅从定性指标来看,当地的犯罪恐惧问题似乎颇为严重,因为超过三分之一的人口都活在恐惧之中。然而,该研究在添加了频率指标后发现,只有13%的人在过去一年内感到恐惧的频率超过五次。换言之,剩下87%的受访者只经历了发生频率尚不足每两月一次的偶发性恐惧,虽然这确属犯罪恐惧,但并非重点——只有那些恐惧程度达到了无法控制的程度以致于对生活造成困扰,并呈现出心理学上广泛性焦虑乃至更严重的功能性失调、破坏性忧虑等情绪反应[29],才是国家迫切要解决的问题。回到指标的设计上,本文建议这样提问:在过去的12个月内,您曾因暴力犯罪而感到恐惧的频率是多少?并设置以下几个选项:一次或两次、三到五次、每两个月一次、每月一次、每月一次以上。

(三)增加评估恐惧情绪状态的指标

心理学上根据情绪发生的强度、持续性和紧张度,将情绪状态分为心境、激情和应激。其中,情绪的强度、持续性、紧张度就是描述情绪状态的指标。对犯罪恐惧而言,上述指标同样有利于准确描述该情绪的具体状态。

1.情绪强度指标。设置情绪强度指标有两方面意义:一是掌握受访者犯罪恐惧的详细情况;二是作为测谎题,因为恐惧的基本内涵就是“强烈的情绪反应”,如果受访者反映其情绪强度非常轻微,就应谨慎考虑该回答的真实性。同时,考虑到保证受访者记忆的新鲜度与准确性,宜询问其最近一次感到恐惧时的状态,具体问卷可以这样设计:您最近一次因暴力犯罪而感到恐惧时,这种感觉的强度如何?并提供如下选项:非常微弱、较弱、一般、强烈、非常强烈。

2.情绪持续性指标。在某种程度上,情绪可能是对犯罪的自然反应,而不都是紧迫的社会问题。同理,犯罪恐惧也有轻重缓急之分,那些持续时间长的、带有弥漫性的情绪状态才是犯罪恐惧研究更为关注和急于解决的。在目前国内外的研究中,尚无使用犯罪恐惧情绪持续性指标的先例,因此没有初步的统计数据为选项的设计提供参考。虽然已经有学者测出了常见情绪的持续时间,但这些数据只是实验环境下,受试者脱离刺激源后的情绪停留时间,与现实生活中部分受访者长期生活和暴露在危险环境下的状态截然不同,因此参考价值不大。

3.情绪紧张度指标。紧张度高且持续时间长的应激可能会导致个体的休克甚至死亡,因此紧张度也是衡量犯罪恐惧情绪状态的重要指标。与情绪持续性指标相似,目前尚无学者在犯罪恐惧问题的研究中使用过紧张度指标,自然也缺少相关的基础数据作为参考。对此,本文建议这样提问:您最近一次因暴力犯罪而感到恐惧时,这种感觉的紧张度(兴奋度、亢奋度)如何?并提供如下选项:非常松弛、较为松弛、一般、较为紧张、非常紧张。值得一提的是,紧张度指标也能起到测谎和检验的作用,因为松弛状态与犯罪恐惧通常是无法并存的。