跨语言视角下田坝苗族的植物分类和命名理据

陶文武

跨语言视角下田坝苗族的植物分类和命名理据

陶文武

(中央民族大学 中国少数民族语言文学学院,北京 海淀 100081)

田坝苗族的植物分类系统有生活型、中间类型、属类层、种类层、变种层五个层级,与科学的植物分类体系有对应关系。田坝苗族赋予植物名称主要采取赋予专名和根据植物本身具有本质属性、功能用途等方式进行命名。跨语言的研究发现,不同民族给植物命名遵循的理据由多到少为:性状、颜色、气味、味道>功用>生长环境或习性、动物>借自汉语或其他语言>收获时节或生长阶段>质地>植物外部附属物。不同民族对植物命名存在理据共性,这些理据共性是植物本身具有的属性共性和人类认知具有一致性的相互作用。

植物分类; 命名理据; 苗族; 跨语言

一、引言

人类的所有文化、社会和经济,最终都依赖于植物[1]。人类在长期的社会发展过程中,从认识植物、研究植物到利用植物的实践过程中,总结出了一套关于植物的知识。而“人们要认识植物、研究和利用植物,要对其进行分门别类,首要的任务是给予其名称,即命名”[2]。由于植物的分布和人类的分布有地域性的差异,因此,不同民族对植物的认识有区域性和地方性特点,表征在对植物的分类和命名上。因为所处地域的植物分布和语言文化的差异,不同民族形成了独具民族特色的植物分类体系和植物民间名称的民族植物学知识。因此,形成了以“研究人与植物之间相互作用[3]246”的民族植物学学科。

民族植物学的形成与发展,同“植物学、民族学(文化人类学)、生态学、语言学、药物学、社会学、经济学等学科密切相关[4]246”,因此,其跨学科的性质是显著的。植物学家Peter Raven和人类学家Brent Berlin(1966,1973,1974)就曾合作对墨西哥Tzeltal玛雅人的植物词汇结构和Tzeltal玛雅人的植物分类体系进行深入研究,成就了民间植物分类学的经典。我国对植物的民间名称和分类研究主要以南方民族为主,如傣族(许再富等,1991;许再富,2015;龙浩海,2017)、壮族(班弨,2000;黄玉绿等,2013;蒙元耀,2016)、侗族(王俊芳,2015;石艳萍等,2015;石林等,2017)、水族(韦荣平等,2016)、布依族(蔡吉燕等,2019)、彝族(曲木铁西,1993)、哈尼族(李泽然,2004)、傈僳族(刘禹,2014)等。这些研究的侧重点各有不同,具体可以概括为三类:一是,以研究植物的命名和分类为主;二是,以研究植物名词的语义为主;三是,以研究植物名词的文化内涵为主。苗族的民间植物命名和分类研究主要体现在方言上,吴才勇[5]、王丹等[6]主要研究操黔东苗语的苗族植物命名和分类。古红梅等,则以贵州川黔滇苗语、川黔滇次方言苗语的苗族植物命名和分类为研究对象[7]。

田坝植物资源较为丰富,居住在此的苗族深受丰富的植物资源影响,在与植物的长期相互作用中,形成了一套独特的苗族植物知识体系。本文拟从跨语言的视角,研究田坝苗族①的植物分类和命名规律,力求解释田坝苗族的民间植物分类方法、命名规律,最后探讨田坝苗族与其他民族的植物民间命名理据,以求了解不同民族对植物的认知规律。

二、田坝苗族的植物分类系统

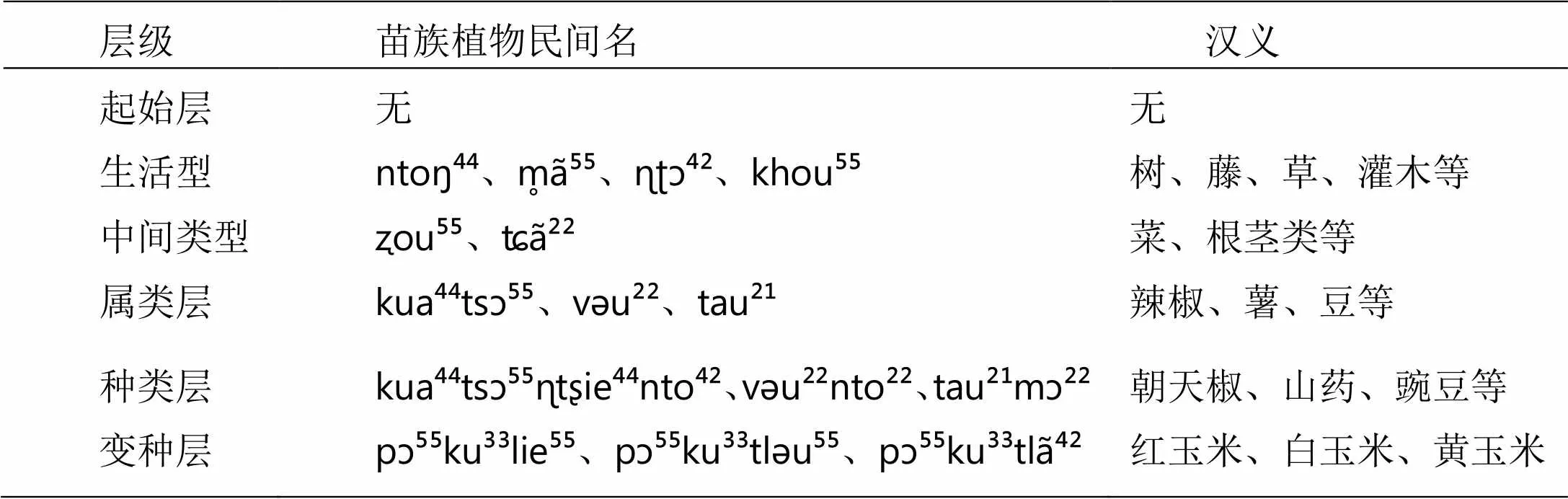

民族生物学家对民族的生物分类系统已提出过许多方法,但被大多数民族生物学家所接受和被证明符合不同民族的植物分类的方法还是Berlin et al.(1973)设计的民族民间植物分类系统。Berlin et al.提出民族生物分类有6个层级,分为起始层、生活型、中间类型、属类层、种类层、变种层等[8]。田坝苗族对植物的分类系统只有5个层级,如表1所示:

表1 田坝苗族的民间植物分类系统

根据表1分析,在苗语的民间植物分类系统中没有起始层。起始层相当于生物分类学七大阶元系统中的“界”,即植物界。苗语中没有一个对植物进行总称的抽象上位概念专有名词。虽然苗语中有诸如ɕoŋ⁵⁵(竹子)ntoŋ⁴⁴(树)“林木”、m̥a⁵⁵(藤)ntoŋ⁴⁴(木)“藤木”这样的并列复合词,来表示植物界的木本植物或藤本植物,但其所指远不及“植物”的范围广。

生活型是“根据植物的生活习性、在特定的生态带上分布、用途或根据这些因子的综合特征来划分的明显区别的等级[9]243。”在田坝苗族的植物分类系统中,除了像果类等经济型植物或少部分野生植物(一般是可结果或果实可食用类),之外的其他植物的分类都在生活型之中。田坝苗族的生活型植物分类主要分为四类:ntoŋ⁴⁴(乔木)、m̥ã⁵⁵(藤本植物)、ɳʈɔ⁴²(草本植物)、khou⁵⁵(灌木)。田坝苗族区分木本植物中的乔木和灌木,但二者的界线不是绝对的;在乔木尚未成年较为低矮时,khou⁵⁵可以用来称呼乔木,但是ntoŋ⁴⁴不可以称呼灌木。

中间类型是“由几个在某些方面相似的几个属组成的小群生活型和属之间的在某些具有相似特征的一类植物,介于生活型和属之间[9]243。”田坝苗族根据植物的植株或部分可食用的特征,将不同的植物分类至中间类型中,如ʐou⁵⁵l̥ei⁵⁵“莴笋”、ʐou⁵⁵ʑu²²“香椿”、ʐou⁵⁵ɳtʂua⁵⁵“青菜”等。

属“是民间植物学中最突出的类型,每一个属形成一个形态明显的按单位。”[9]243属是民间植物分类系统中的基本单位,民间根据植物具有的相同形态分类到同一范畴内。种和变种则往往“是以植物器官的颜色、大小或形状等一些形态特征区别的”[9]243。

(一)田坝苗族的民间植物分类和科学分类的对应关系

按照国际植物命名法规ICBN(The International Code Of Botanical Nomenclature)的规定,植物的分类体系层级主要有“界、门、纲、目、科、属、种”等7个基本等级。种是科学分类的基本单位,而民间植物分类的基本单位是属。与科学的植物分类方法不同的是,民间对植物的分类远不及科学分类层级丰富,即便如此,二者对植物的分类并不是毫无关系的。Berlin等(1966)在考察Tzeltal玛雅人对民间植物的分类时发现,Tzeltal玛雅人的“民间属与科学种常表现出一一对应的关系、粗分和细分的关系[10]。”许再富等对西双版纳傣族民间植物的考察,也说明了傣族的民间植物分类和植物科学分类有对应关系[11]。

田坝苗族的植物分类体系和科学的分类系统有对应关系,表现在民间属和科学种的对应方式。田坝苗族的民间属与科学种的对应关系与Tzeltal玛雅人对植物的分类一样,也存在一一对应、细分、粗分三种关系。一一对应关系的如:(L.) Lam.(红薯)与vəu²²lie⁵⁵(红薯)的对应;细分的往往在苗族社会里具有一定的文化意义,如Linn.(玉米)在苗族中就被细分为pɔ⁵⁵ku³³tləu⁵⁵(白玉米)、pɔ⁵⁵ku³³tlã⁴²(黄玉米)、pɔ⁵⁵ku³³lie⁵⁵(红玉米)。在田坝苗族社会中,白玉米被认为是口感最好,最适宜人吃的;黄玉米则主要是给牲畜吃的,红玉米的功用主要是用来驱邪。粗分的往往是那些在文化上不重要的,具有相同特征的野生植物,一般是禾本科杂草类,如(L.) Beauv.(狗尾草)、(L.) Gaertn.(牛筋草)、(Thunb.)Makino(荩草)、(L. ) Scop.(马唐)、L.(碎米莎草)等则粗分为ȵɔ²¹“指食草类家畜可食用的野生禾草”。这种对植物进行粗分的民间分类方式“不失为处理丰富的植物多样性,尤其是复杂类群的一种有效方式[12]。”

(二)田坝苗族的植物种类

田坝苗族按照植物的联系或存在的共同特征划分出不同的种类,这些种类包含生活型、中间类型、属类层等。田坝苗族常见植物种类有11类,如:

1.tou²¹“豆”,指所有栽培的豆类植物。如tou²¹tləu⁵⁵“黄豆”、tou²¹ɴqi⁴²“蚕豆”、tou²¹mɔ²²“豌豆”、tou²¹pua⁵⁵ʂã⁵⁵“巴山豆”、tou²¹tlai³³“扁豆”、tou²¹mple⁴²“米豆”等等。

2.ʐou⁵⁵“菜”,指人和动物可食用的栽培或野生蔬菜,如ʐou⁵⁵ɳtʂua⁵⁵“青菜”ʐou⁵⁵tləu⁵⁵“白菜”、ʐou⁵⁵l̥e⁵⁵“莴笋”、ʐou⁵⁵qou⁵⁵“酸浆菜”、ʐou⁵⁵kã⁵⁵tʂou³³“鱼腥草”、ʐou⁵⁵pɔ⁵⁵“卷心菜”、ʐou⁵⁵tsi²²tle³⁵“薄荷”、ʐou⁵⁵ʑo²²“香椿”等。

3.vəu²²,指块根或块茎可食用的植物,薯类的归类和植物分类学上的属和种也不等同。如:vəu²² lie⁵⁵“红薯”、vəu²²tləu⁵⁵“山药”、vəu²²tʂəu⁵⁵“美人蕉”、vəu²²tlɔ⁴⁴“芋头”、vəu²² ʑã⁴² ʑu²¹“马铃薯”、vəu²² ntoŋ⁴⁴“木薯”等。

4.tsi³⁵“果树和果实”,指可结果实的树类,但不区分可食用和不可食用,也指果实。如:tsi³⁵ khəu⁵⁵“李子”、tsi³⁵ tlua⁴²“桃子”、tsi³⁵plou⁴²“草莓”、tsi³⁵ŋã⁵⁵“桑葚”、tsi³⁵hua⁵⁵poŋ⁵⁵“樱桃”、tsi³⁵ʐua⁴²“梨”、tsi³⁵mplou²¹mplua⁵⁵“柿子”等等。

5.tou⁵⁵“瓜、南瓜”,指葫芦科植物,有草质或木质藤本植物,如:tou⁵⁵lie⁵⁵“西瓜”、tou⁵⁵ʔie⁵⁵“苦瓜”、tou⁵⁵xu⁵⁵“葫芦”、tou⁵⁵ʑã⁴²“佛手瓜”等。

6.pã⁴²,指植物的整体而非单指花的那部分,如: pã⁴²m̥ã⁵⁵“金银花”、pã⁴²qe⁴⁴tʂua⁴⁴“百合花”、pã⁴²tʂhã⁴⁴ɳtʂu²²“野菊花”、pã⁴²vou²¹“杜鹃花”、pã⁴²noŋ⁵⁵l̥i³³“向日葵”等等。

7.tlɔ³³,指葱类,如:tlɔ³³ ɳʈã⁴²“大葱”、tlɔ³³ʨu³⁵“韭菜”、tlɔ³³sua⁴⁴“胡葱”等。

8.ȵã⁵⁵ʂua⁵⁵“蕨类”,指所有的蕨类,如ȵã⁵⁵ʂua⁵⁵ɳʈha³³“盲萁”、tsi³⁵qɔ³³ʂua⁵⁵“肾蕨”、ȵã⁵⁵ʂua⁵⁵tləu⁵⁵“蕨,别名蕨菜”等。

9.m̥a⁵⁵“藤”,指藤本和蔓生植物,如m̥ã⁵⁵lou²¹lie⁵⁵“何首乌”、m̥ã⁵⁵tʂu⁴⁴qua³⁵“鸡屎藤”、m̥ã⁵⁵tsi³⁵tu⁴²“八月瓜”、m̥ã⁵⁵tləu⁵⁵“白藤”等等。

10.ȵʨe⁵⁵“菌”,指所有菌类,不区分可食用和不可食用。如ȵʨe⁵⁵kua⁴⁴mi³³“奶浆菌”、ȵʨe⁵⁵lie⁵⁵“红头菌”、ȵʨe⁵⁵lu²²“鸡枞菌”、ȵʨe⁵⁵sie⁴⁴“青头菌”、ȵʨe⁵⁵ɳtʂu²¹“木耳”、ȵʨe⁵⁵ qua³⁵ku³³“灰花纹鹅膏菌”等。

11.pɔ³³“刺”,指本身带有刺的低矮灌木植物,如pɔ³³tʂhou³⁵“华北覆盆子”是蔷薇科悬钩子属植物,植株有刺;pɔ³³tou⁵⁵ʑã⁴²“覆盆莓”,蔷薇科悬钩子属植物;pɔ³³tlã⁴² “栽秧泡”,植株带刺,果实成熟后呈黄色。

三、田坝苗族的植物命名方式

田坝苗族对周边地理环境的植物都能叫出苗语名字,其对植物的命名方式主要有两种:一种是植物拥有专有名称,另一种是根据植物本身具有的内在或外在属性、功能用途等赋予其名称。

(一)植物拥有专有名称

植物专有名称是指每类植物拥有自己的专属名称。该类植物命名的特点,是从植物名称无法获悉植物本身具有的属性。这类植物在苗族的思维认知里无法将其进行分门别类,但是,在苗族的生活中却扮演着重要角色或较为常见。植物拥有专有名称主要以单纯词居多。如:

tou⁴²“芭茅草”,在苗族巫文化中,专门用于驱鬼仪式的植物之一;ɕoŋ⁵⁵“竹子”、ʑua⁴²“楠竹”,其笋子苗族用来食用,成年竹子或楠竹用来编楼板、篱笆等;qoŋ³⁵“洋荷”和qhie³⁵“姜”,主要是食用和药用;ʨie⁵⁵“杉树”,在田坝苗族家里会根据自己家的田地种植相应的杉树,杉树在苗族的房屋建筑中至关重要,不论是过去的茅草屋、土屋,还是现在的砖房,都需要杉树;tshai³³“漆树”,有的人对漆树过敏,而有的则不会,苗族的文化里认为出生在漆树未发芽的季节时,年龄大于漆树,不会过敏;反之则会过敏。

(二)根据植物本身具有的属性进行命名

田坝苗族根据植物本身具有的属性,对植物进行命名的命名法与瑞典植物学家林奈(1753)提出的植物命名“双名法”类似。双名法是指植物的学名由两个拉丁词或词组组成。第一个词表示植物的属名,第二个词表示植物的种加名,在种加名后面加上命名者,构成“属+种+命名者”的植物学名。田坝苗族的植物名能够反映出植物的属、种概念,也就是说,我们从植物名称中可知悉植物的属和种。除了能够反映植物的属、种概念外,田坝苗族的植物名还能区分同一类型植物的内在或外在属性、功能用途等。这是苗族在长期的生产生活中对植物认知的结果。田坝苗族主要根据植物的性状、颜色、气味、味道、功能、用途或取象于动物等方式来赋予植物名称。

1.以植物的性状为理据进行命名

以植物的性状为理据赋予植物名称,是依据植物本身所具有的性状进行命名的一种方式。如:

ȵʨe⁵⁵(菌子)kua⁴⁴(汤)mi³³(奶)“奶浆菌”,一种菌类,其菌体被破坏后会产生大量的如奶类的乳白色液体;

mple⁴²(米)mplou²¹(糯)“糯稻”,根据其“糯”的性质进行命名;

pɔ⁵⁵ku³³(玉米)mplou²¹(糯)“糯玉米”,根据其“糯”的性质进行命名;

tou²¹(豆)mple⁴²(米)“米豆”,根据其与大米的形状相似而进行命名;

tsi³⁵(果类)mplou²¹(糯)mplua⁵⁵(囗)“野柿子”,其成熟后果实有粘性,因此而得名。

ɳʈhã⁵⁵(粘莲子)koŋ⁵⁵(针)“鬼针草”,其果实成熟后形似针,因此而得名。

ʐou⁵⁵(菜)qo³³(囗)ʈɔ⁴²(油)“油菜”,主要根据其果实可榨油的性质而命名。

2.以植物的颜色进行命名

田坝苗族根据植物的整体或某一部位所凸显的颜色对植物进行命名,从植物的名称可以直观地联想到植物本身整体或某一部位的颜色。如:

vəu²²(薯)lie⁵⁵(红)“红薯”,主要根据“红薯”的外表皮颜色对其进行命名;

vəu²²(薯)tləu⁵⁵(白)“山药”,主要根据“山药”的可食用部分的颜色进行命名;

ʐou⁵⁵(菜)ɳtʂua⁵⁵(绿)“青菜”,根据“青菜”本身的整体性颜色进行命名;

ʐou⁵⁵(菜)tləu⁵⁵(白)“白菜”,主要根据“白菜”的菜帮颜色进行命名;

ȵʨe⁵⁵(白)lie⁵⁵(红)“红头菌”,主要根据“红头菌”的菌伞颜色来进行命名,其菌杆是白色。

tsi³⁵(果类)khəu⁵⁵(囗)ɳtʂã³⁵(血)mpua⁴⁴(猪)“杏李,别名鸡血李”,根据成熟后其颜色如猪血一样而命名。

在这类以颜色对植物命名的方式中,以植物本身凸显的某一部位颜色进行命名的最多,以植物的整体颜色进行命名的方式较少。

3.以植物的气味进行命名

植物本身具有一定气味,有些浓郁,有些清淡。在苗族的以植物的气味进行命名的植物命名法中,主要根据的是植物本身具有的浓烈臭味的气味进行命名的。如:

m̥ã⁵⁵(藤)tʂu⁴⁴(臭)qua³⁵(屎)“鸡屎藤”,其气味与鸡屎气味相似;

ʐou⁵⁵(菜)kã⁵⁵tʂou³³(臭屁虫)“鱼腥草”,因植物本身的气味如同臭屁虫的气味,故此得名;

4.以植物的味道进行命名

苗族在长期的生产活动中,向大自然索取植物,从而对这些食物的味道形成了记忆,因此,根据植物的味道进行命名。这类命名法主要体现人的味觉中能感知到的酸、甜、苦、辣。如:

tsi³⁵(果类)qou⁵⁵(酸)西红柿 ʐou⁵⁵(菜)qou⁵⁵(酸)酸浆菜

tou⁵⁵(瓜)ʔie⁵⁵(苦) 苦瓜 tsi³⁵(果类)ʐi⁵⁵(甜) 大枣

ʂo³⁵(蒿子)ɳtʂi²¹(辣)艾草 ʐou⁵⁵(菜类)ʔie⁵⁵(苦)苦苣菜

5.以植物的功能来命名

苗族人民根据植物的功能用途来对植物进行命名,一般通过植物名称,即可知道植物的功能,是苗族在长期的社会实践中对植物的使用得到的经验总结。如:

kua⁵⁵(药)kɔ⁴⁴(把手)tʂi⁴⁴(秤)“重楼”,对重楼的命名,既体现了其药用的价值,也体现了形状。

tʂhua⁴²(药)mpou⁴⁴ʂua³⁵(做梦)“结香”,是一种瑞香科、结香属植物,灌木,其根茎、花、叶子均可做药用。

6.以动物来命名植物

苗族人民在对植物命名时,取象于自己所熟知的动物,提取被命名植物和取象动物之间的相似性,或相关性对植物进行命名。从这些植物的名称,我们可以知道该植物与取象动物之间的相似性或相关性。如:

tsi³⁵(果类)qua³⁵(屎)qai⁵⁵(鸡)“野梨”,野梨成熟后颜色呈现出形似鸡屎色;

tsi³⁵(果类)ɳʈou²¹(肾)mpua⁴⁴(猪)“芒果”,因芒果形似猪肾而因此命名;

lu²²(囗)ʐã⁴²(龙)“柳树”,因植物本身喜水性,其枝条又如同对龙的描述,因此得名;

tsi³⁵(果类)plou⁴²(囗)nã⁵⁵(蛇)“蛇莓”,因蛇喜欢吃而得名;

tsi³⁵(果类)qua³⁵(屎)nen³³(马)“野山楂”,因形似马屎而得名。

7.以植物的生长环境和习性进行命名

这类植物主要是因生长环境和习性而得名,可以通过植物名而得知其生长环境。如:mple⁴²(稻谷)te⁵⁵(地)“旱稻”,是指栽种在旱地里的稻子;mple⁴²(稻谷)lie⁴²(田)“水稻”是指栽种在水田里的稻子。

8.专名借自汉语

这类植物通常是在苗族居住的地方没有,且具有一定经济效益,通过引进后苗族直接采用汉语名。这类借自汉语植物名的特点有两种:直接借用汉语的名称:po⁵⁵lo⁴²“菠萝”、li²¹tʂi⁴⁴“荔枝”、loŋ⁴²ʑin³³“龙眼”、tʂhua⁴²ʑe⁴²“茶叶”、tu²¹tʂoŋ²¹“杜仲”等。采用半音译半注解的方式,即一半借自汉语的名称,一半根据苗族的认知方式将其归入苗族的植物种类之中。如:tsi³⁵(果类)kã⁵⁵ntsu³⁵(柑橘)“橘子”、tsi³⁵(果类)tʂhua⁴²(茶)“山茶”、vəu²²(薯类)ʑã⁴²ʑu²¹(洋芋)“马铃薯”等。

四、跨语言视角下民族民间植物命名理据的特点

在植物的命名方面,不同的民族对于植物有不同的名称,即植物的民间名。因民族语言和传统文化的差异,人类传统命名植物的词汇及其表现形式和内容也多种多样,形成了世界上不同民族各具特色的植物民间名称[13]。不同民族从认识植物、研究植物和利用植物的实践中,总结出了一套有别于其他民族的植物用途,形成了具有本民族文化特征的民族医药学。如被人们熟知的藏药、维药、苗药、傣药、蒙药等民族医药,就是在认识和利用植物的实践过程中,总结规律得到的方法论。

人类的分布和植物的分布有地域性差异。不同民族赋予植物名称时,往往“富有很浓的文化色彩,能显示出某一地域某一时期人类的文化、心理以及社会生活特征[14]”。田坝苗族给植物命名的方式主要有给植物赋予专有名称、根据植物的内在或外在属性、功能和用途等来命名的方式。植物拥有专有名称主要以单纯词为主,根据植物的内在或外在属性和植物的功用命名等方式命名的主要采用复合词。徐烈炯认为,“任何一种语言的词汇系统在任何历史时期都有两部分词:一部分是有理据的;一部分是无理据的[15]。”植物名词的理据性可以“从词的内部构成形式上辨认,无理据性的植物名多以单纯词的形式出现,有理据性的植物名多以复合词的形式出现[16]。”

(一)植物命名的理据共性

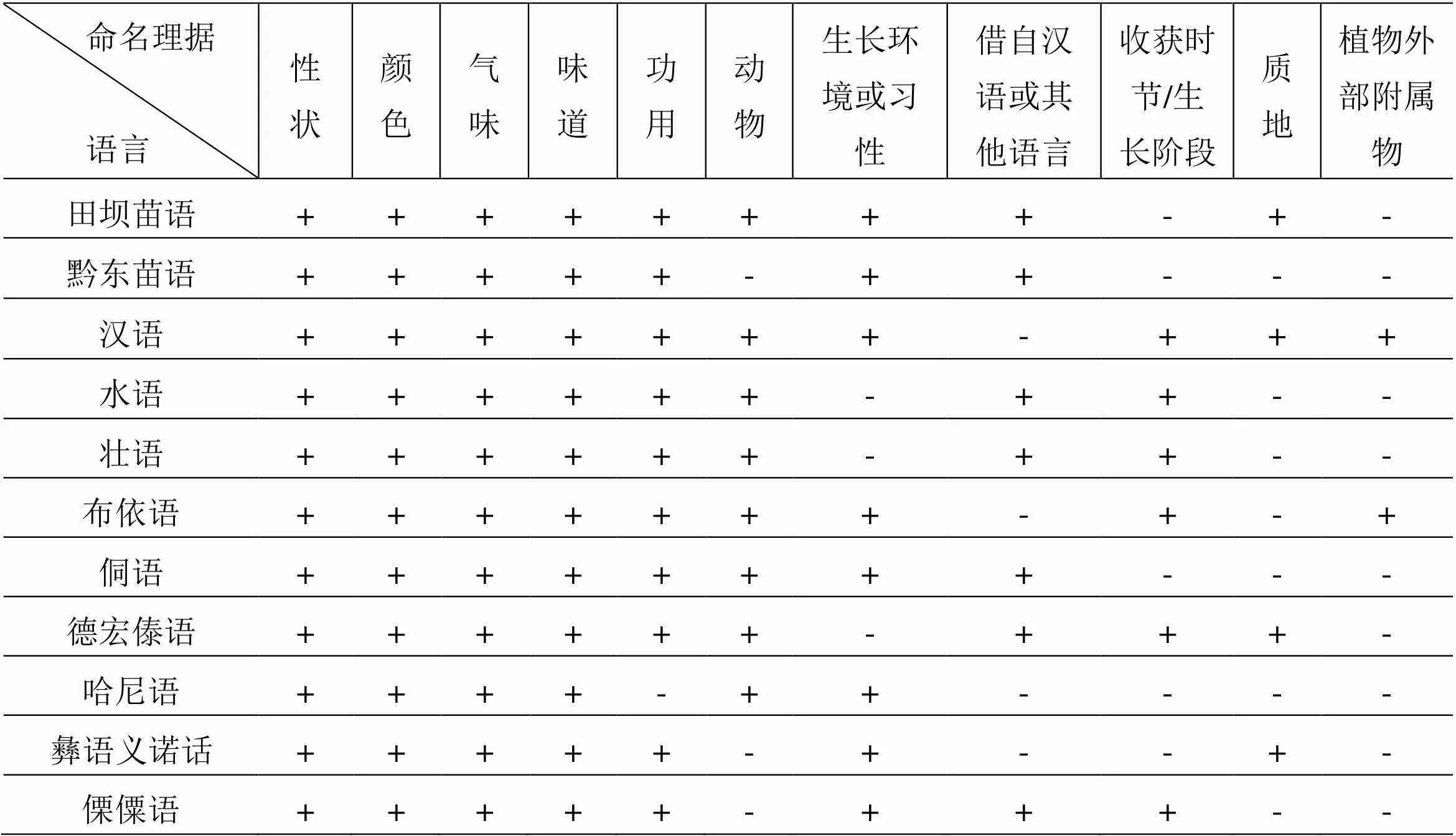

跨语言统计表明,不同民族的植物名词主要以单纯词和复合词为主。那么,不同民族基于所处地域或植被分布的差异性对植物进行命名时的理据是否存在规律性呢?我们尝试从跨语言的视角,去解答这个疑问。通过已有研究,我们统计了不同民族对植物命名时的理据,如表2所示:

表2 不同民族的植物命名理据

(“+”表示有这类命名理据,“-”表示没有这类命名理据)

通过表2,我们发现不同民族给植物进行命名时的理据有共性和个性之分。共性表现在不同民族在赋予植物名称时,都会从植物的性状、颜色、气味、味道、功能或用途等几方面进行。也就是说,虽然各民族的分布和植物的分布存在区域差异性,但不同民族在给植物命名时,都倾向从植物本身所具有的性状、颜色、气味、味道、功用等属性中提取特征进行命名。根据上表,我们可以得出不同民族在给植物进行命名时的理据等级排列如下:

性状、颜色、气味、味道>功用>生长环境或习性、动物>借自汉语或其他语言>收获时节或生长阶段>质地>植物外部附属物。

从上面的这个等级排列我们可以看出,不同民族赋予植物名称时,都倾向于从植物本身具有的性状、颜色、气味、功能等属性中提取特征进行命名。“抓住事物的特征并给予描述,这是人类认识纷繁世界并为万物命名的一个重要途径[17]”,植物的性状、颜色、气味、味道等特征是人类认识植物和利用植物时,植物提供给人类的最直观感受,即人类对植物反映出的视觉、嗅觉、味觉等方面的生理感知。因此,生理感知优先是不同民族在给植物命名时的共同规律。同时,提取植物的特征并赋予植物名称也反映了不同民族“亲近植物、观察生物、了解自然、尊重自然的相似生态观[16]”。

功用命名次于生理感知命名,说明早期植物对人类生活的重要性和人类对植物的依赖性。现代科学证明了植物对人类的重要性和人类对植物的依赖性,如考古学家发现距今170万年前的元谋人主要“采集森林里多种植物的果实、块根、种子、鲜枝和嫩芽[18]3。”经济学研究发现“采集与渔猎的混同经济是人类最早的一种经济类型存在”,“采集经济的基本特点是直接依赖于自然生物周期的循环[19]。”人类对植物更深层次的认识还表现在医学上。在中国最古老的典籍之一《山海经》中,“提及植物 160 种,其中具有药食两用价值的植物有54处50种(4处为同种)[20]。”这些证据不仅证明了植物对早期人类的重要性,也说明了早期人类对植物的认识不仅表现在生理感知上,还进一步认识到了植物的药用功能。

生长环境或习性的命名理据与“人们比较关注植物生长在时间、空间以及自身表现出来的一些生态特点有很大的关系[21]87”,也说明人们在认识植物和利用植物时,善于观察植物的生长环境和了解植物的习性。如布依语:pjak³⁵(菜)zeŋ³¹(干旱)“旱菜”、xau³⁵(稻)zeŋ³¹(干旱)“旱稻”[22];傈僳语:mɑ⁴⁴(竹)be³¹(旧、破烂)“猪苓(破竹菌,因长生于竹及其它植物根部或腐木旁而得名)”,hɛ̃³⁵(鼠)nɑ⁵⁵po⁴⁴(耳朵)de³¹(树干)“麻栎木(老鼠耳朵树,生长木耳的树)”等[23]40。

以动物命名的理据性则与人类“观物取象的具象性思维、动物崇拜意识[24]”有关。具象性思维是人类根据已有的经验认识,通过类比不同对象,根据类比对象之间存在的相似性特征或相关性特征来命名客观事物。如黔东苗语:jab(药)nangb(蛇)“魔芋,因魔芋的茎很像蛇,又因魔芋全株有毒、不可生吃,因此而得名[5]。”;壮语:maːk⁷ ȵaːu³ kai⁵“北枳椇,又称鸡爪果。壮语因其果柄弯曲开叉,形如鸡爪,故以此命名[25]。”

借用汉语或其他民族语来称呼植物往往主要与植物的分布区域差异性和语言接触有关。植物分布区域的差异性表现在不同植物对水资源、气候的需求不一,因此形成了植物分布的区域性特点。植物的分布和人类的分布都有区域性特点,因此,人们常常对自己不熟悉的植物缺乏认知。随着社会的发展,过去封闭的空间得以打开,各民族的接触变得频繁,植物名称作为名词属于开放式词类,容易被借用到本族语中,“主要是因为名词是命名各种事物、概念的词类且容易融入到借入语的语法结构中[26]。”如田坝苗语中借入汉语的po⁵⁵lo⁴²“菠萝”、vəu²²ʑã⁴²ʑu²¹“洋芋”等;德宏傣语中即有借自汉语的植物名称词,如mak¹¹thuŋ⁵³jeu⁵³“桐油果”,也有借缅甸语的植物名称词,如mak¹¹saŋ⁵⁵pho⁵⁵“番木瓜”、koi³¹lam¹¹sa¹¹“檀香蕉”[27]。

总之,田坝苗族对植物的命名与其他民族对植物命名的理据共性主要表现在采用“异中求同,同中分异”的方法对植物进行命名,即对植物的命名都选取植物的本质属性特征和功用等进行命名。以动物进行命名的植物名称和采用借词等方式的命名理据又和人类的思维认知和所处社会等因素有关。

(二)植物命名理据的差异性

民族民间对植物的命名和分类,主要基于千百年来民族的生产实践、风俗习惯、民间传说及文化信仰[28],也就是说,生产实践、风俗习惯、民间传说及文化信仰这些因素反映到不同民族对植物命名采取的理据差异性上。

侗台民族的稻作文化就反映在对植物命名中,如“侗语中关于禾谷类的词汇特别丰富,如oux megx/jiml(籼米)、oux lail/jos(糯稻)、oux megx(麦子)、oux jedc(稗子)、oux biangs(小米)、oux xul(玉米)、oux dongc saent(茭白)、oux maot(扁米)等[29]”。“布依族稻作文化历史悠久。时至今日,布依语植物名词中稻类名词仍然十分丰富,我们从与稻米或糯食有关的名词中可见一斑:xau³⁵xun²⁴tɐm²⁴(矮脚稻)、xau³⁵xun²⁴xaːu²⁴(白糯米)、xau³⁵ɕut³³(糯米)、xau³⁵sɯŋ⁵³xaːu²⁴(白米稻)、xau³⁵ɕut³⁵foːn³¹(黑糯米)、xau³⁵ɕut³³ʔdiŋ²⁴(红糯米)、xau³⁵ɕut⁴⁴xeːn⁵³(黄糯米)、xau³⁵ɕi³³(糍粑)、xau³⁵vɐŋ²⁴(稗子)、xau³⁵(秕谷)、xau³⁵ɕam²⁴(籼米)等等[22]”。

傈僳族的植物命名理据中,有情感理据和宗教信仰与祖先崇拜的传说理据。如情感理据:ni³⁵bɯ⁴⁴(讨厌,恨)+ʣɿ⁴⁴(树、草,表类别)=ni³⁵bɯ⁴⁴ʣɿ⁴⁴讨厌树(因为这种树作为柴火不易燃烧,所以人们觉得没有用,不想看到)(木紫珠);宗教信仰与祖先崇拜的传说理据:ni³¹(鬼)+lo⁴⁴(打)+ʧe⁴⁴(根)= ni³¹lo⁴⁴ʧe⁴⁴龟背竹(打鬼根。傈僳族人结婚前,新人要用龟背竹相互投掷,做到既不伤害对方,又能驱赶鬼神)[23]。

古汉语对植物的命名中就有取象于质地的理据,“包括植物体有刺、毛等,也包括木性的轻重、刚柔等。如:旄(冬桃或泽柳),有毛;荎、刺榆、梗榆,木有针刺;楢,此木性刚”[21]。田坝苗族的植物命名理据也有取象于质地的理据,如tsi³⁵khəu⁵⁵(李子)plau⁵⁵(毛)“一种野生的李子,其叶有毛”;pɔ³³(刺)tou⁵⁵ʑã⁴²(囗)“覆盆莓,其植株有刺”等。

综上,我们发现不同民族在给植物命名时,选取的理据性有差异。这些差异表征在不同民族的民族文化、民族宗教信仰、民族生活实践等方面,正是这些差异构成了不同民族独特的民族植物文化。

五、结语

田坝苗族在长期与植物的相互作用中形成了自己独特的民族植物文化。这是苗族发现植物,研究植物,利用植物的独特民族植物文化知识结晶,也是苗族文化的重要组成部分。这些知识反映在田坝苗族对植物的分类和命名理据上。田坝苗族的植物分类层级有五个,分别是生活型、中间类型、属类层、种类层、变种层,没有起始层。也就是说,在田坝苗族的语言中,没有一个对植物进行总称的抽象上位概念专有名词。田坝苗族的植物分类系统和科学植物分类系统有一一对应、粗分、细分的对应关系。在赋予植物名称时,田坝苗族主要有赋予植物专名和根据植物的内在或外在属性、功能用途等特征进行命名的方式。

从跨语言的考察说明,不同民族因为语言文化、宗教信仰等差异产生了独具一格的民族植物文化;但从对植物的命名理据来看,又存在一些共性特点;表现为主要遵循性状肌理、颜色描述、气味识别、功能等理据。这些共性的表现是植物本身具有的属性共性和人类认知具有一致性的相互作用而形成。

① 田坝苗族是指分布在云南省富宁县木央镇田坝村委会的苗族,所操苗语属于苗语川黔滇方言川黔滇次方言第一土语。

②kua⁵⁵(药)与毕节大南山苗语(川黔滇方言标准音点)同源,tʂhua⁴²(药)据相关学者讨论是彝语借词,但尚未考证,本文不做探讨。

③数据主要来源于各类研究文献,引用整理出错概由笔者负责。

[1] Oliver L. Phillips Brien A. Meelleur. Usefulness and Economic potential of the Rare Plants of the United States: A statistical Survey[J]. Economic Botany, 1998,52(1):57-67.

[2] 刘龙昌.关于栽培植物的命名问题(Nomeclature on cultivated plant)[J].生物学通报,2010(4):13-17.

[3] 安托尼•B•坎宁安(Anthony B. Cunningham)著;裴盛基,淮虎银编译.应用民族植物学(人与野生植物利用和保护)[M].昆明:云南科学技术出版社,2004:246.

[4] 安托尼•B•坎宁安(Anthony B.Cunningham).应用民族植物学:人与野生植物利用和保护[M].裴盛基,淮虎银,编译.昆明:云南科学技术出版社,2004:246.

[5] 吴才勇,龙宇晓.黔东南苗语植物名物探析[J].凯里学院学报,2015(2):43-46.

[6] 王丹,吴文君.野洞河苗语植物名称探析[J].凯里学院学报,2015(5):72-74.

[7] 古红梅,龙宇晓.苗语西部方言植物命名与分类初析[J].中国山地民族研究集刊,2016(2):131-144.

[8] Berlin B, Raven B P H. General Principles of Classification and Nomenclature in Folk Biology[J]. American Anthropologist, 1973:214-242.

[9] 盖利•J•马丁.民族植物学手册[M].裴盛基,贺善安,编译.昆明:云南科技出版社,1998:243.

[10] Berlin B, Breedlove D E, Raven P H. Folk Taxonomies and Biological Classification[J].Science,1966(154): 273-275.

[11] 许再富,黄玉林.西双版纳傣傣族民间植物命名与分类系统研究[J].云南植物研究,1991(4):383-390.

[12] 崔明昆,杨雪吟.植物与思维——认知人类学视野中的民间植物分类[J].广西民族研究,2008(2):56-63.

[13] 黄玉绿,郭志永,等.广西靖西县壮族民间对植物的命名[J].植物分类与资源学报,2013(4):443-452.

[14] 刘辰诞.英语植物俗名略论[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),1995(2):101-104.

[15] 徐烈炯.概念的命名和词义的理据[J].外国语,1981(4):10-14.

[16] 陈晦.英汉植物名理据及生态观对比分析[J].西安外国语大学学报,2014(3):1-4,25.

[17] 严修鸿.也谈“蝴蝶”命名的理据[J].中国语文,2002(2):153-155.

[18] 李昆声,编著.云南文物古迹[M].昆明:云南人民出版社,1984:3.

[19] 杜星梅,陈庆德.经济人类学视野中的采集经济——来自独龙江峡谷的调查与分析[J].民族研究,2016(1):75-85.

[20] 胡亮.《山海经》药食两用植物考证[J].中国中药杂志,2008(10):1226-1230.

[21] 谭红娇.古汉语植物命名研究[D].杭州:浙江大学,2004:87.

[22] 蔡吉燕,邵选林.布依语植物名词构词特征及文化内涵研究[J].贵州民族研究,2019(11):168-173.

[23] 刘禹.傈僳语植物名词研究[D].昆明:云南民族大学,2014:40.

[24] 李润桃.以动物为原型的植物名词研究[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2008(5):145-147.

[25] 蒙元耀.壮语植物名称的结构与分类特点[J].中国山地民族研究集刊,2016(01):95-108.

[26] 吴刚,周莹.从跨文化交流看语际词汇借用[J].河北理工大学学报(社会科学版),2009(1):122-124.

[27] 龙浩海.德宏傣语植物名词研究[D].北京:中央民族大学,2017.

[28] 王慷林,陈三阳,裴盛基,许建初.竹类与民族植物学:传统知识系统的应用研究[J].竹子研究汇刊,2000(2):1-8.

[29] 王俊芳,石林,龙宇晓.侗语植物命名与分类初探[J].原生态民族文化学刊,2015(1):95-98.

A Cross-Linguistic Perspective on Plant Classification and Nomenclature of The Hmong in Tianba

TAO Wenwu

( School of Chinese Minority Languages and Literatures, Minzu University of China, Beijing 100081, China

The plant classification system of Tianba Hmong has five levels: lifeforms, covert categories, generics, specific and varietal, which corresponds to the part of the scientific plant classification system. The plant names given by the Tianba Hmong are mainly given proper names and named according to the internal or external attributes, functions and uses of the plants themselves. Cross-linguistic studies have found that the reasons for naming plants by different ethnic groups are from character, color, smell, taste > function > growth environment or behaviour, animal > borrowed from Chinese or other languages > harvest season or growth stage > texture > plant external appendages. The rationale commonness of plant nomenclature among different nationalities is the interaction between the attribute commonness of plants and the identity of human cognition.

plant classification, naming motivation, Hmong, cross-linguistic

H216

A

1673-9639 (2021) 03-0101-09

2021-04-11

陶文武(1994-),男,苗族,云南富宁人,中央民族大学博士研究生,研究方向:苗族语言与文化。

(责任编辑 印有家)(责任校对 张凤祥)(英文编辑 田兴斌)