上肢力量训练对脑瘫患儿手功能和日常生活活动能力的影响

何小辉,张娜,陆莹,苏敏

脑性瘫痪(Cerebral Palsy,CP)简称脑瘫,被定义为持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致[1]。痉挛型偏瘫是脑瘫中最常见的一种类型,约占44%[2],患侧肌力、感觉不同程度减退,并伴手部精细活动及协调障碍[3]。婴儿期可见到患侧手常呈握拳状态,主动抓物困难,正中位指向发育障碍[4];后来可出现单纯运用健侧上肢,而不使用患侧上肢的情况[5-6]。因此不同程度地影响了患儿的精细运动、日常生活活动能力。目前上肢及手功能障碍的康复仍是以作业疗法作为主要的干预手段。本研究旨在探讨在常规作业疗法的基础上加强上肢力量训练对痉挛型偏瘫患儿的康复疗效。报道如下。

1 资料与方法

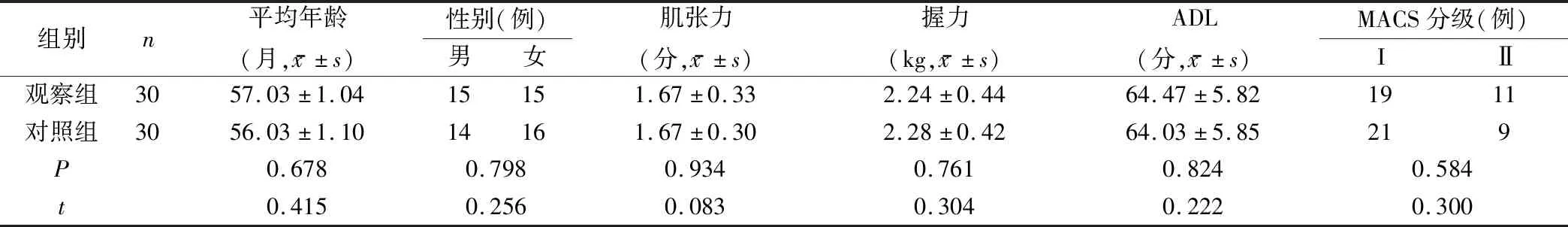

1.1 一般资料 选取2018年6月~2019年6月在无锡市儿童医院康复科就诊的痉挛型偏瘫患儿60例,诊断符合2015年《中国脑性瘫痪康复治疗指南》编写委员会最新修订的脑瘫诊断标准[1]。纳入标准:年龄4~6岁;手功能分级系统(Manual ability classification system,MACS)评定为I级或Ⅱ级;患侧上肢肌张力评定为I级~Ⅱ级;能听懂并配合指令;患儿家属知情同意。排除标准:伴有心、肝、肾等重要脏器疾病;伴有癫痫、脑电图异常、颅内压增高者;上肢因外伤等其他原因导致功能异常者;有视觉或听觉障碍。根据就诊顺序采用随机数字表法分成2组各30例。2组一般资料比较差异无统计学意义。见表1。

表1 2组患儿一般资料比较

1.2 方法 对照组采用常规的作业疗法,每次作业治疗30min,每日1次,每周5d,疗程6个月。主要包括姿势控制、精细运动功能训练、书写前准备和书写技巧训练、日常生活活动能力训练、游戏活动训练、感知觉训练等[7]。观察组在对照组的基础上增加上肢力量训练,方法如下:①俯卧撑训练:患儿俯卧位,进行俯卧撑训练,每次完成5个动作为一组,每次2组,每日1次。②体操棒训练:患儿站立位,双手握体操棒,体操棒上负重沙袋,进行前平举,上举以及屈伸肘动作。第1~2个月予0.5kg沙袋,第3~4个月予1.0kg沙袋,第5~6个月予1.5kg沙袋。每个动作完成5次为一组,每次2组,每日1次。③拉重锤训练:患儿站立位,患侧手拉重锤。第1~2个月予重锤200g,第3~4个月予重锤400g,第5~6个月予重锤600g。每完成10次动作为一组,每次2组,每日1次。以上训练大约20min,每日1次。

1.3 评定标准 于治疗前和治疗后2、4、6个月后分别进行如下评定:①上肢屈肌肌张力:采用改良的Ashworth(modified Ashworth scale,MAS)量表对上肢肱二头肌肌张力进行评定,为方便数据分析,将评定等级0、I、I+、Ⅱ级分别量化为0、1、1.5、2分。②手指握力:采用电子握力计进行手指握力评定,握力计型号为EH101。具体评定方法:坐位,双足自然置于地面,屈膝屈髋90°,肩关节内收中立位,肘关节屈曲90°,前臂腕关节呈0~30°背伸,采用握力计第二把手位置,患手以最大力量抓握握力计3次,取平均值。两次评定间隔时间60s。③上肢及手功能:采用Carroll手功能评定,又称上肢功能测试(upper extremities functional test,UEFT),在痉挛型偏瘫患儿中信度较高[8]。将与日常生活活动有关的上肢动作分成抓、握、侧捏、捏、放置、旋前和旋后六类,共33项。分值范围0~99分,分值越高运动功能越好。④日常生活活动能力(activity of daily living,ADL):采用ADL评定量表评估日常生活能力改善情况,包括个人卫生动作、进食动作、更衣动作、排便动作、器具使用、认识交流动作、床上动作、移动动作、步行动作共9个部分,50项内容。满分100分,分数越高提示日常生活能力越强。

2 结果

2.1 肌张力比较 组内比较:观察组治疗2个月较治疗前无明显改善,治疗4及6个月时评分较治疗前均降低(均P<0.05);治疗4及6个月后各评分均低于前一时间点(均P<0.05);对照组治疗2个月后评分较治疗前无变化,治疗4及6个月时评分较治疗前均降低(均P<0.05);治疗4个月后评分低于2个月后(P<0.05),治疗6个月与治疗4个月比较,差异无统计学意义。组间比较:2组间各时间点肌张力比较差异均无统计学意义。见表2。

表2 2组治疗前后肌张力评分比较 分,

2.2 握力比较 组内比较:2组治疗2、4及6个月后评分较治疗前均增高(均P<0.05),2组各时间点评分均高于前一时间点(均P<0.05)。组间比较:2组间治疗前、治疗2及4个月的握力评分比较,差异均无统计学意义,治疗6个月的握力比较,观察组明显高于对照组(均P<0.05)。

表3 2组握力评分治疗前后比较

2.3 上肢及手功能比较 组内比较:2组治疗2、4及6个月后评分较治疗前均明显增高(均P<0.05);2组各时间点评分均优于前一时间点(均P<0.05)。组间比较:2组间治疗前、治疗2及4个月时的手功能评分比较,差异均无统计学意义,治疗6个月后手功能比较,观察组明显高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组患儿手功能评分治疗前后比较 分,

2.4 日常生活活动能力比较 组内比较:2组治疗2、4及6个月后评分较治疗前均增高(均P<0.05);2组各时间点评分均高于前一时间点(均P<0.05)。组间比较:2组间治疗前、治疗2及4个月的ADL评分比较,差异均无统计学意义,治疗6个月后ADL比较,观察组明显高于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 2组患儿ADL评分治疗前后比较 分,

3 讨论

脑瘫患儿脑部的非进行性损伤,可能引起中枢神经失去对下位神经元的抑制和传导功能。抑制功能损失会导致痉挛、牵张反射、腱反射亢进、阵挛等,传导功能受损会表现为肌肉无力,运动的选择性控制能力下降、感觉障碍等[9]。临床上偏瘫患儿在治疗的过程中,早期着重关注粗大运动的发育,而忽略了上肢及手功能的康复。随着患儿年龄的逐渐增大,上肢的功能障碍加重,严重影响了手的精细功能和日常生活活动能力。患儿患侧上肢和手功能的障碍还会影响其他功能的发挥,例如:上肢的屈肌痉挛会影响平衡反应的建立,影响步行能力。

痉挛是偏瘫患儿临床康复治疗中首先需要重视和解决的问题,同时,肌力问题也不容忽视。痉挛型偏瘫患儿患侧力量减弱的原因主要有两点:①偏瘫患儿由于运动发育和姿势异常,主动随意运动能力降低,缺乏肌肉锻炼,导致上肢肌肉力量低下;②偏瘫患儿中枢神经系统损伤影响了上肢力量的生成,原因可能是因为中枢神经系统损伤中断了皮质脊髓和皮质延髓的投射,减少了ɑ运动神经元的数量,造成运动单位激活数量的降低,目标肌肉募集的减少[10]。而运动单位募集的数量是肌肉产生力量过程中的决定性因素,从而导致肌肉力量下降。

近年来脑瘫儿童的肌力研究主要针对下肢[11-13]、腹肌等核心肌群[14-15],有学者研究得出:对痉挛型双瘫儿童进行力量训练时,应该注意提高下肢所有肌群的肌力,同时应该随着年龄的增长而持续训练[9];偏瘫患儿肌肉力量的训练应该适当增加[16];对脑瘫儿童加强肌力训练,可以有效提高脑瘫儿童的站立和步行能力、改善步态,而且不会导致痉挛增加[17-19]。借鉴脑卒中患者的康复训练,Nascimento等[20]研究发现脑卒中患者经过等速肌力训练,偏瘫侧肩部上抬峰力矩增加,可提高肩关节稳定性;有学者验证了上肢力量训练对脑卒中患者上肢及手指功能的恢复有积极作用[21]。

本研究在常规作业治疗的基础上,适时介入上肢力量训练,观察其对肌张力、手指握力、上肢及手功能、ADL能力的影响。本研究发现:在加入了上肢力量训练治疗6个月后,观察组在手指握力、上肢及手功能、ADL能力方面均优于对照组,表明上肢力量训练对观察组偏瘫患儿上肢及手功能的康复疗效确切。偏瘫患儿肘部、腕部和手指肌肉力量决定了自我护理的独立性,应该在康复治疗中处于优先地位[22]。通过加强力量训练,可以更好地提高患儿的肢体控制能力,增强肌群之间的协调能力,改善患儿身体的运动平衡感与身体协调性[23]。观察组在介入力量训练后,Carroll手功能评定量表中的抓握能力评分得到提升,ADL量表进食动作中,用勺叉进食、端碗、用茶杯喝水三项;更衣动作中穿脱鞋;以及器具使用中的电器开关使用、开关水龙头项目评分有提高。另外,观察组治疗6个月后痉挛程度较治疗前也有改善,表明适度的力量训练不会增加患侧肢体的痉挛。在本次的临床研究中,我们选取手功能分级系统评定为I级或Ⅱ级的偏瘫患儿,通过体重负荷、抗阻训练等方法,循序渐进地增强患儿的上肢及手指力量,取得了不错的效果,改善了患儿的上肢及手功能,提高了患儿的日常生活活动能力。在以后的临床工作中,我们会扩大样本量的范围,延长观察时间,更加深入地观察并研究上肢力量训练对于偏瘫患儿上肢及手功能的影响,同时也期望专家学者们能研制出新的可供偏瘫儿童力量训练的器械,更好地服务于患儿,提升康复疗效。