巴曲酶对分泌性中耳炎大鼠炎症的抑制作用及机制

刘蓓,任良宏

武汉市第六医院耳鼻喉科,武汉430000

分泌性中耳炎(SOM)是以中耳积液(MEE)及听力下降为主要特征的咽鼓管机械性阻塞和功能障碍性疾病[1],常见于儿童。目前对于SOM的病因及发病机制的研究尚未完善,中耳非化脓性炎性病变、咽鼓管感染及免疫功能异常等都被认为与SOM的发病相关[2]。SOM早期症状不明显,常导致误诊,晚期发展为粘连性中耳炎并发听力减退等;临床常采用鼓膜置管术等进行治疗,保守治疗则采用鼻腔收缩剂、抗生素或口服糖皮质激素类药物[3]。虽然治疗方法众多,但治疗过程中患者依从性差,手术风险及药物不良反应较大。巴曲酶是一类降纤类凝血酶原类似物,提取自中南美洲响尾蛇毒液[4],其对内皮细胞代谢及细胞因子的表达有调控作用,已被普遍用于急性脑梗死、脑缺血及深静脉血栓等疾病的治疗[5]。近年来巴曲酶也用于突发性耳聋、闭塞性血栓性脉管炎等机体炎症的治疗[6],但尚未见巴曲酶治疗SOM的相关报道。本研究于2019年10月通过建立SOM大鼠模型,探究巴曲酶对SOM大鼠的治疗效果及作用机制,旨在为临床治疗SOM提供新思路。

1 材料与方法

1.1 动物、试剂及仪器 雄性SD大鼠30只,体质量(150.0±10.0)g,由江汉大学医学动物实验中心提供。巴曲酶注射液购自北京托毕西药业有限公司。本研究获得本院动物护理和使用委员会批准审核(审批号:20190517-06),严格遵守《实验动物管理条例》,遵循3R原则。内毒素(1 mg/mL,加生理盐水配置)购自美国Sigma-Aldrich生物公司;生理盐水购自四川科伦药业股份有限公司;白细胞介素4(IL-4)、干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)酶联免疫吸附(ELISA)检测试剂盒购自杭州联科生物技术股份有限公司;anti-TNF-α及HRP标记的山羊抗兔 IgG 购自 Santa Cruz;TRIzol(Invitrogen);反转录试剂盒及荧光定量PCR试剂盒购自日本TAKARA公司;qRT-PCR所用引物委托通用生物科技有限公司设计并合成。T100型PCR仪购自美国伯乐生命医学产品公司;酶标仪购自上海寰熙医疗器械有限公司。

1.2 动物分组及模型制备 采用随机数字表法将大鼠分为对照组、模型组、巴曲酶组,每组10只,分笼饲养。适应性喂养1周,期间检测大鼠耳廓灵敏反应,显微镜下观察大鼠双侧鼓膜形态结构并排除中耳感染。大鼠SOM模型建立参照文献[7],0.4%戊巴比妥钠完全麻醉大鼠(0.1 ml/10 g),固定大鼠,模型组、巴曲酶组经右侧中耳用微量注射器(hamilton 80565)注射200 ng/mL内毒素溶液50μL,对照组给予相同位置等量生理盐水注射。造模后光学显微镜下(×50)观察大鼠鼓膜混浊内陷、膨出并分泌积液等作为造模成功标准。造模后隔日开始给予巴曲酶组1.0 BU/kg巴曲酶注射液腹腔注射,同时对照组、模型组注射等量生理盐水,每日1次,共14 d。

1.3 MEE中TNF-α、IFN-γ、IL-4检测及IFN-γ/IL-4计算 末次给药后隔日处死大鼠,剥离暴露右耳听泡,用PBS 50 mL反复冲洗3次,收集灌洗液,3 000 r/min低速离心10 min(离心半径13.5 cm),收集灌洗液上清,用ELISA法检测MEE中TNF-α、IFN-γ、IL-4水平,并计算IFN-γ/IL-4。严格按照试剂盒说明书进行操作。每组样本设置8个副本,实验重复3次。

1.4 中耳黏膜组织病理变化观察 将听泡置于滤纸上干燥,于显微镜下剥离中耳黏膜组织,加入4%多聚甲醛室温固定24 h,脱水后浸蜡包埋,上冷冻切片机制得5μm厚度切片。切片经苏木素-伊红(HE)染色后置于光学显微镜(×100)下观察中耳黏膜组织病理变化。

1.5 中耳黏膜组织中TNF-α、IFN-γ、IL-4 mRNA表达检测 采用qRT-PCR。取各组右耳黏膜样本20 mg,充分剪碎后加入液氮碾磨成粉末,参照TRIzol试剂盒说明书提取组织总RNA。将总RNA逆转录合成cDNA,经核酸定量仪检测cDNA纯度及浓度,取cDNA 100 ng用于qRT-PCR扩增。PCR反应条件及参数:预变性95℃5 min;扩增循环95℃1 min,55 ℃ 2 min,72 ℃ 1 min,共40次循环;溶解曲线95℃ 15 s,60℃ 1 min,95℃ 15 s。以GAPDH为内参引物,每组样品设置3个副本。GAPDH正向引物5′-CTATGACAGAAACCAGACTCA-3′,反向引物5′-CAGCAGATCAAAGGTGCCGA-3′;TNF-α正向引物 5′-CTGCGCATTTTCCGAGAGATAG-3′,反 向 引物 5′-TGAATTCGTTACAGCTGAGCAG-3′;IFN-γ 正向引物 5′-CCACGCACAGGTTGGAAGCA-3′,反向引物5′-GATTGCGATACAGTATCCTCGC-3′;IL-4正向引物 5′-TGTTCTCGAGTCTGGCTATCA-3′,反向引物 5′-CCGTGATGAGGATGCCCTA-3′。用 2-ΔΔCt法计算mRNA表达。

1.6 统计学方法 采用SPSS19.0统计软件。正态分布计量资料用±s表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用LSD-t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组鼓膜形态及中耳黏膜病理变化 大鼠鼓膜形态结构变化:对照组鼓膜结构清晰、形态正常,未见黏性组织积液分泌,局部呈现规则放射状血管纹;模型组耳膜肿胀、局部有明显内陷及组织积液积聚,耳道粘连;巴曲酶组较模型组耳膜肿胀程度明显减弱,个别大鼠可见积液及气泡存在,膨出现象显著减少。大鼠中耳黏膜病理变化:对照组中耳内组织上皮排列规则,纤毛结构正常,黏膜组织无病理变化;模型组中耳内组织上皮明显肿胀,组织间隙紊乱并伴随大量炎性细胞浸润,黏膜下层肥大细胞明显增多,组织结构异常;巴曲酶组中耳内组织上皮组织形态结构未见明显改善,组织炎性浸润较模型组减轻。

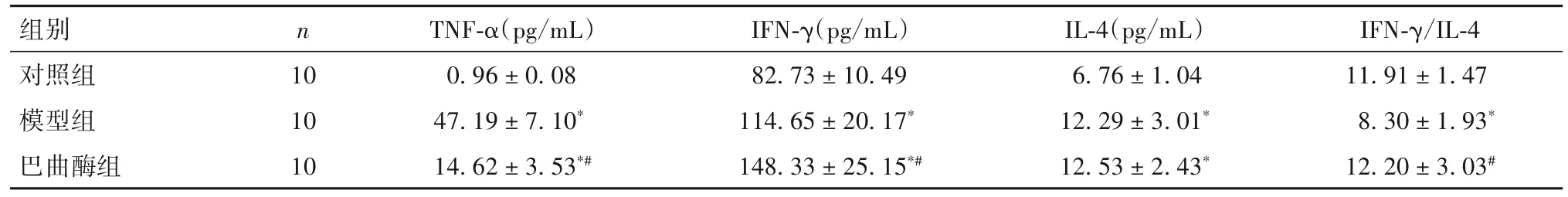

2.2 各组MEE中TNF-α、IFN-γ、IL-4水平及IFNγ/IL-4比较 与对照组比较,模型组MEE中TNF-α、IFN-γ、IL-4水平高,IFN-γ/IL-4低(P均<0.05)。与模型组比较,巴曲酶组MEE中TNF-α水平低、IFN-γ水平及IFN-γ/IL-4高(P均<0.05);而两组MEE中IL-4水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 各组MEE中TNF-α、IFN-γ、IL-4水平比较(-x± s)

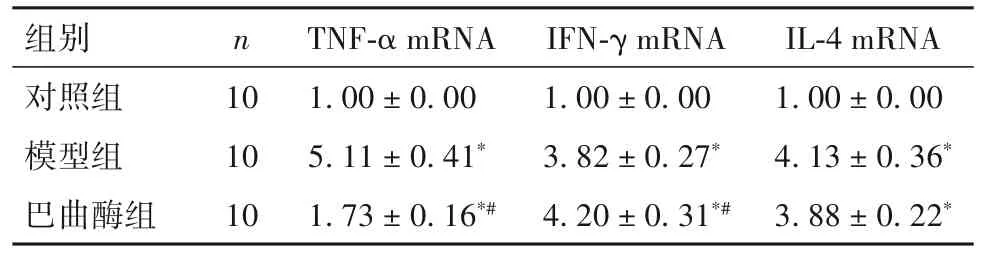

2.3 各组中耳黏膜组织中TNF-α、IFN-γ、IL-4 mRNA表达比较 与对照组比较,模型组中耳黏膜组织中TNF-α、IFN-γ、IL-4 mRNA表达高(P均<0.05)。与模型组比较,巴曲酶组中耳黏膜组织中TNF-αmRNA表达低,IFN-γmRNA表达高(P均<0.05);而两组中耳黏膜组织中IL-4 mRNA表达比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 各组中耳黏膜组织中TNF-α、IFN-γ、IL-4 mRNA表达比较(-x± s)

3 讨论

中耳炎是多种原因引起的中耳全部或部分结构炎症性病变,临床主要分为化脓性和非化脓性中耳炎。其中非化脓性中耳炎又分为SOM及气压损伤性中耳炎。近年来研究认为,SOM是临床中常见的导致儿童听力损伤及语言功能障碍的疾病,同时慢性鼻窦炎等多种机械性阻塞、细菌病毒感染引起的功能性通气障碍等疾病是SOM发病的主要原因。

近年来越来越多的学者对SOM的病因及发病机制提出了假说,其中“中耳负压学说”“免疫学说”“Th1/Th2失衡假说”等尤为受到关注[8-10]。相应的,黏蛋白、细胞因子及自身免疫调节等靶向不同机制的治疗手段成为现阶段治疗SOM的研究热点。而巴曲酶作为一种可能的免疫调节因子对SOM发生过程中的分子调控和炎症抑制机制未见研究。本研究通过构建大鼠SOM模型,首次探究了其对包括TNF-α在内的细胞因子的调节作用,为阐明巴曲酶治疗SOM的机制提供依据。

本研究通过采用中耳注射内毒素溶液法建立分泌性中耳炎大鼠模型,研究巴曲酶对于分泌性中耳炎大鼠的作用及机制。首先通过耳镜观察大鼠鼓膜外部形态及组织切片HE染色表征巴曲酶对SOM大鼠的治疗作用,结果显示巴曲酶能够显著抑制中耳黏膜组织炎性细胞浸润、改善模型大鼠耳膜肿胀及组织积液分泌异常等病理变化,同时结果显示巴曲酶能够对中耳组织上皮形态结构恢复起到一定的治疗作用,提示巴曲酶能够显著改善SOM大鼠中耳组织病理改变,抑制组织结构病理性进展,进而发挥对SOM的治疗作用。

近年来研究发现,TNF-α参与分泌性中耳炎的疾病进展。李欣等[11]临床研究表明,TNF-α参与SOM发病及迁延过程,并与MEE的清除有关;曾祥悦等[12]通过研究发现,SOM模型豚鼠耳泡灌洗液TNF-α水平及中耳黏膜TNF-α表达均显著升高,通过抑制TNF-α表达则能够减轻黏膜厚度和中性粒细胞浸润程度,进而改善SOM疾病进展,可见TNF-α在SOM进展及疾病转归中发挥着关键作用。本研究通过ELISA检测炎性因子TNF-α表达,结果表明,与对照组比较,模型组MEE及中耳黏膜组织TNF-α表达高;与模型组比较,巴曲酶组MEE及中耳黏膜组织TNF-α表达低。提示巴曲酶能够通过调控TNF-α表达抑制中耳上皮细胞或成纤维细胞表面黏附分子的表达,调控胞质及组织间隙炎性细胞分泌,发挥对SOM炎症的抑制作用。

“Th1/Th2失衡假说”认为,Th1和Th2细胞作为CD4+T细胞激活后的两种效应细胞,二者在机体内的动态平衡共同维系着机体的免疫系统[13],而IFN-γ和IL-4的表达水平则分别代表着两种细胞在体内的活化状态[14]。前期研究表明,中耳在受到各种局部刺激后体内会发生Th细胞的分化偏移[15],这种偏移会导致黏膜上皮损伤和组织积液产生[16],进而诱导并加重SOM的发生发展。所以在SOM的治疗过程中,对于IFN-γ和IL-4水平的调控是SOM能够得到有效控制的关键。本研究结果显示,与对照组比较,模型组MEE中IFN-γ、IL-4水平高,而IFN-γ/IL-4却呈现降低趋势,给予巴曲酶注射治疗后IFN-γ表达持续增加,与模型组存在显著性差异,IL-4表达趋于稳定,与模型组间无差异。巴曲酶组IFN-γ/IL-4值较模型组显著升高,同时IFN-γ、IL-4 mRNA的表达变化也与上述检测结果一致。提示在SOM的发病早期会促进体内IFN-γ的表达,而IFN-γ表达增加则进一步促进了巨噬细胞活化,进而激活细胞免疫应答的发生,但给予SOM大鼠巴曲酶后其组织病理变化缓解的同时IFN-γ水平则进一步升高。这表明早期SOM发病过程中IFN-γ水平的略微升高反而会刺激炎症进一步加剧,而给予大鼠巴曲酶后能够促进IFN-γ水平进一步升高至能够发挥炎症抑制作用的水平,进而激活机体对炎症细胞分泌的抑制作用;同时巴曲酶对IL-4分泌的抑制作用则提示巴曲酶可能通过抑制Th2细胞激活介导的Ⅰ型自身免疫反应,进而抑制炎性细胞分泌、浸润及积聚。

综上所述,本研究首次证明了巴曲酶对SOM大鼠具有一定的治疗作用,其作用机制可能与抑制TNF-α表达并调控IFN-γ/IL-4失衡有关,对SOM的治疗有一定的参考意义。