为时代存像 为历史留影

——纪录片《2020我们的脱贫故事》叙事特色探析

张步中,宋燕灵

(华南理工大学 新闻与传播学院视听传播系,广东 广州 510640)

2020年是我国决战脱贫攻坚,决胜全面小康的关键一年。8月,由中央电视台制作的10集纪录片《2020我们的脱贫故事》在央视纪录频道播出。该片聚焦我国最偏远、艰险之地的脱贫之路,在数年观察和长期跟踪下记录了多个感人深切的脱贫故事。纪录片全面展现了脱贫攻坚的艰难与成就,为伟大的事业立传,为辉煌的成就留影。

1 叙事策略:独具匠心的创作思考

面对脱贫攻坚这样一个宏大的主题,拍什么、如何拍、表达什么成为最初的创作难题。创作者选择从小处入手,聚焦奋战在脱贫一线的人物。他们是最普通却也是最具代表性的群体,通过纵向长时段的跟踪与横向多维度的展现,绘制了一幅脱贫攻坚的全景图。

1.1 大与小的主题融合

面对脱贫攻坚这样的宏大题材,作品创作容易朝着歌功颂德、过分拔高及神化的方向发展,会使作品变得空洞乏味。《2020我们的脱贫故事》中,创作者没有刻意夸耀这一壮举,而是从小处着眼,关注身处脱贫攻坚一线的微小存在。此时,一个人、一个家庭、一个村庄都成了拍摄对象,镜头将最鲜活、最生动的画面呈现出来。

我们看到了许多丰满动人的形象:如年过半百的赵家洼奶奶深陷贫困,却始终坚持照顾年迈的婆婆和智障的孙儿、孙女;扶贫工作队队员李梅,在丈夫因公殉职后,含泪肩负起两个人的梦想,继续奔走;世代以船为家的渔民刘培启终于离湖上岸,与家人开始全新的生活;与世隔绝的沙瓦村盼来了勾连外部世界的第一条公路……

尽管镜头记录的都是身处社会边缘的群体,但创作者没有一味地渲染他们奇观化的生活,而是把这些微小的存在与时代的发展相勾连,实现了小人物与大时代的融合。正如《山路弯弯》的导演郭东升在片中谈到,“脱贫是解决世界难题的大事,村里都是鸡毛蒜皮的小事,三年当中,我们看到他帮助村民把一件一件小事做好了,最终成就了村庄脱贫这样一件大事”。创作者也将镜头对准这些勤劳坚韧的微小人物和他们所做的微小的事情,借用小切口展现大事业,成就了脱贫攻坚这一举世伟业。

1.2 普通与特殊的人物统一

历史唯物主义认为,人类历史是由人民群众创造的。不可否认,历史的前进依靠每一个个体的推动。但在史册中留名的往往是改变世界、推动时代的英雄人物,而大多数普通个体只是历史浪潮中的沧海一粟,几场风雨后就难寻踪迹。在脱贫攻坚战役里,片中的人物只是万千脱贫人口中毫不起眼的数字,在举世瞩目的脱贫壮举里,这些边缘故事也容易被光芒掩盖。该纪录片一反常态,选中这些普通的人物和故事,用影像为他们留史。他们虽然是最平凡的人物,却也是最特殊、最典型的存在。有的身居海拔5 000米之上的西藏墨脱,那是最艰苦的地方;有的年事已高而无力走出贫困,这切中最广泛人群的命运痛点;有的奔走在山间、林中,竭尽全力推动扶贫工作,那是基层一线最真实的写照。在脱贫攻坚的路上,他们是万千人群中的最普通个体,也是最特殊的存在,他们面临着前所未有的困难,却实现了难以置信的成功。

1.3 纵与横的结构交织

线性叙事更加符合人们的认知习惯,以时间为轴,纵向叙述,清晰明了的讲述事件的来龙去脉。在每一个分集中,创作者都以顺叙的方式来谋划全篇,展现一个个脱贫故事的变化与发展。这样的结构方式也更加符合客观记录、真实再现的创作初衷。如第5集《山路弯弯》讲述扶贫干部谈永刚带领虎峪村村民通过种植梨树、开展梨树认养活动、举办采摘节、建立示范园等一系列努力,让种梨成为虎峪村脱贫致富的主导产业,为全村实现整体脱贫打下坚实基础。

“通过时间顺序来推进一个故事向前发展并不意味着乏味的叙事……一部完整优秀的影片既有编年体的因素,也有非编年体的因素,两种因素交织在一起推动影片的发展。”[1]每一个分集往往聚焦多个人物和故事,这些人物和故事并非严苛地按照时间顺序展开,它们有的相互交织,混剪在一起,有的互相独立,分属不同段落,却共同构成整集内容。

纵观整部作品,每集都选择独特角度,从不同侧面切入,全景展现脱贫攻坚。纪录片既聚焦脱贫攻坚的受益贫困户,也关注参与扶贫工作的基层干部,讲述易地搬迁、生态移民、产业扶贫、就业扶贫、教育等多个话题。该纪录片分别由8位导演进行单元化创作,10集节目构成一个整体。每集内容看似相互独立,但又彼此联结,相互照应。时间顺叙的纵向勾勒与多维展开的横向铺陈相互交织,全面展现脱贫攻坚的生动画卷,将脱贫攻坚之难与脱贫事业之伟大表现得更加真实立体。

2 叙事技巧:直抵人心的故事铺陈

历时多年的跟踪拍摄,许多感人深切的细节得以记录;创作者还巧用视听元素,将人物的心绪与情感表达得节制而到位;纪实的创作手法更使人物与事件还原到最真实的模样。

2.1 巧用视听元素

较之于其他形式的作品,画面与声音是视听作品的独特优势,它能再现语言或文字难以描绘的场景,将抽象的概念转化为影像实体。“纪录片用声音与画面相结合的感官体验来打动我们:它们激发感觉与情绪,汲取价值与信仰,并且通过这种方式获得与文字相当的甚至更强的表现力。”[2]

在遵循真实客观原则下,《2020我们的脱贫故事》对视听语言进行创造性运用,带来别样的感染力与冲击力。首先体现在黑白影像塑造往昔旧貌。作品片头,一张张质朴的面孔带着微笑,或直视镜头,或目视前方,在黑白影调的衬托下,这些淳朴的面庞令人动容。此外,在导演自述体悟的部分不时穿插贫困地区的黑白影像,导演的讲述与黯淡的景象相互配合,更凸显了贫困之深、脱贫之难。

其次是善于运用音乐渲染情绪。比起解说词和文字,音乐在抽象叙事和抒情方面有着独特的作用,它能够准确传达人物的情感、故事的情绪与创作者的意图,还能达到“润物细无声”的效果。如第6集《茶林故事》中,茶林合伙人们围坐一桌,女人哭诉着种茶之难,“吃了多少苦,受了多少罪,却还是难关重重,好像是老天在捉弄自己”。此时的背景音乐运用低沉的钢琴曲,缓慢敲打出一个个音符,如泣如诉,应和着女人的失意与落魄,观者难免悲从中来。又如第9集《落地生根(下)》中,除夕夜,沙瓦村村民们齐聚院中,共同观看春晚,观赏烟花,每个人脸上都洋溢着笑容与幸福,这是沙瓦村公路修通后的第一个年。“月光洒满了月的村庄,思念的歌儿哟唱了又唱,等到山风传来的口弦笙箫,达比亚弹不落天边的月亮。”清亮的嗓音配上怒族古老的乐器达比亚,既唱出了村民质朴的品性,也唱出了他们的幸福与向往。

2.2 呈现动人细节

常言道“细节决定成败”,对纪录片来说,细节刻画得成功与否也将决定人物形象的成败。细节不仅能丰富事实内容、增加信息量,也能将叙事变得有血有肉、生动鲜活,细节还是最容易打动人心、实现情感共鸣的地方。致广大而尽精微,要使观众对脱贫攻坚这一宏大主题产生亲近感,细节的刻画必不可少。第1集《从赵家洼到广惠园》中,杨娥子奶奶即将告别故土搬进县城,看着这片朝夕相处了几十年的土地,即便是破房子也依依不舍,奶奶把小猫往自己的脸上蹭了又蹭,亲了又亲,说着“咪虎,家也拆了,以后你回哪里呀”。这样的动人细节难免令人落泪,勾起观众思念故土的悲伤情绪。同样在结尾处,杨娥子奶奶看着电视机里的习近平,又想起多年前习主席造访赵家洼村的场景,忍不住搓着手问:“你看见习主席和以前一样不一样……习主席瘦了,咱们是吃肉(胖)了。”这样的场景既体现了奶奶对习主席的挂念和感恩,又巧妙展现易地搬迁后她的生活水平得到显著改善。

2.3 大胆的纪实手法

学者比尔·尼科尔斯将纪录片分为说明模式、诗意模式、参与模式、反身模式和述行模式。他认为观察型纪录片“是伴随着20世纪60年代影视技术发展下出现的,这种类型的纪录片隐匿影片创作者的存在,排斥画外解说,主张充分运用运动长镜头、同步录音、连贯剪辑等技术手段,以一种透明的、无中介的风格,纪录片导演成了‘墙壁上的苍蝇’,试图以一种冷静旁观的态度,对现实事件进行完整的复制”[3]。尽管《2020我们的脱贫故事》没有完全摒弃配乐、字幕和场面构成,但创作者也同样秉持这种“观察精神”,不干预、不介入。全片没有使用一句画外解说,主要依靠画面叙事,并巧妙运用电视机、乡村大喇叭等环境音响完成辅助性的背景叙事,仅在必要之时用字幕交代相关信息。这样大胆的纪实方式能够最大程度回归纪录片的本质美学,即真实感与现场感。作品能够成功摒弃解说词得益于创作者的长期努力,8位导演都进行了两年以上的跟踪记录,最长达到4年。第6集《茶林故事》的创作团队更是冒着疫情的风险,持续记录至2020年6月。

这种长期观察,不干预、不介入的坚守更是反映了一种纪录片的创作理念。电影大师阿尔伯特·梅索斯曾在一次访谈中谈道:“我很喜欢希区柯克的一句话‘在虚构的影片中,导演是上帝;在非虚构的影片里,上帝是导演。’既然你选择了纪录片,你就不应该去导演。既然上帝创造了现实社会,因此他便是现实的导演。所以我认为拍摄纪录片就是观察,你可以看,可以听,但不要控制、不要指导、不要做导演做的事情,这样外在世界就是他本来的面貌,你就会知道什么是真的,什么是对的。”[4]保持距离的观察,客观长期的记录,无需渲染、真实呈现就是对脱贫攻坚最大的尊重。

3 叙事层次与视点:独具匠心的精巧构思

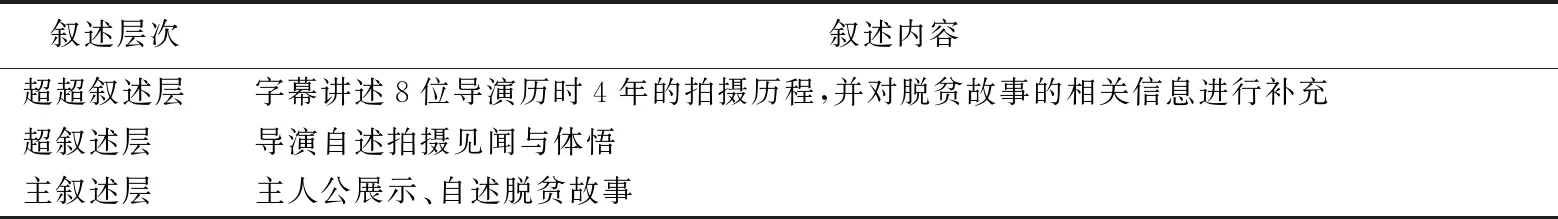

“叙述层次是指小说叙述与被叙述这两个不同范畴之间的关系。由于后者在小说中实际上是由叙述者话语(也即叙事)构成的,因此,叙述层次所要讨论的,就是叙述与叙述之间的层次关系。”[5]叙述层次不仅可以运用于文学作品的研究中,它也同样可以分析影视作品等非文字媒介。学者热奈特将叙述层次分为超故事层、元故事层和元—元故事层。学者赵毅衡对热奈特的分层进行了修正,“叙述的分层是相对的,假定一部叙述作品中有三个层次,如果我们称中间这层次为主叙述层,那么上一层次就是超叙述,下一层次就是次叙述;如果我们称最上面的层次为主叙述,那么下面两个层次就是次叙述层次与次次叙述层次”。[6]59在《2020我们的脱贫故事》中,承担主要叙述功能的是导演和拍摄对象,由于没有解说词,字幕这一不具备人格化特征的叙述者也承担起辅助性叙述功能。在既有理论的基础上,笔者将《2020我们的脱贫故事》中占据主要篇幅的部分,即拍摄对象自述脱贫故事的部分视为主叙述层,将导演讲述拍摄体悟的部分视为超叙述层,将介绍背景与创作、补充脱贫故事相关信息的字幕视为超超叙述层。上述三层关系可以总结成表1。

表1

3.1 主叙述层:展示与自述赋予作品灵魂

尽管叙述性话语能够较好地将内容进行概括和升华,但对于拥有视听优势的影视作品来说,展示性话语往往更具吸引力。纪录片《2020我们的脱贫故事》运用大量展示性话语来讲述主人公的脱贫故事,没有一句解说词,让画面直接说话,这正是其独特魅力。

内聚焦视角是指让叙述者说出自己知道的事情。纪录片《2020我们的脱贫故事》交叉使用变化的内聚焦和多重的内聚焦。“变化的内聚焦是指焦点人物随小说的进展而发生改变……多重的内聚焦,同一事件根据不同的人物视点被多次地提及。”[7]如第2集《工作队里的年轻人》,随着搬迁工作不断推进,叙述视点也在不停变化。从青年扶贫工作队,到坚守在基层的扶贫干部李梅,再到不愿搬迁的村民张天良。而多重的内聚焦视角则体现在扶贫干部征询村民关于易地搬迁的意愿时,天生塘村的村民分别发表自己的看法和顾虑,多重的内聚焦视角在这一场景中体现得淋漓尽致。画面的直观展示与主人公的自述还原了脱贫攻坚最真实、最原生态的面貌,这样的呈现方式和叙事视角还与纪录片片名的第一人称视角相互呼应,使得作品更具亲近性与真实感。

3.2 超叙述层:隐退者重现收获意外效果

“自19世纪中叶起,很多作家就开始认识到评论干预是应当尽可能避免的东西……福斯特在其名著《小说面面观》中指出作者不应该向读者说关于人物的知心话……因为这种亲密关系是以丢失幻想和崇高性为代价的。”[6]40以真实自居的纪录片更是忌讳创作者的过分干预,哪怕创作者仍要表达自己的价值判断与情感好恶,也会避免直接评论,而是将之暗藏于拍摄与剪辑中,或是通过全知的画外解说来传达。但是这样的方式难免生出居高临下的俯视感,使观众感受到创作者与拍摄对象间不平等的话语地位。

纪录片《2020我们的脱贫故事》中,创作者并没有回避自己的情感抒发,以往退居幕后的导演索性走向台前,直面摄像机讲述自己的见闻与体悟。原本全知全能的创作者此时也成了纪录片中被叙述的一部分,居于叙述层次的第二层。尽管导演对下一层内容也作了评论与判断,但是由于他们自身也处于被叙述的部分,并不是观众能感受到的最高一级全知叙述者(即字幕),于是导演此时的讲述不容易引起观者的排斥。导演一反常态,由幕后走向台前,以第一人称讲述亲历感受,直接吐露观点,反而赋予作品真实性与感染力。

3.3 超超叙述层:合理而节制填补内容血肉

“在小说叙事中,叙述者不一定都具有人格化特征;即便叙述者人格化,其程度也存在很大差异。因此,不能简单地把叙述者界定为‘一个人’。”[8]同样,在影视作品中,除了人称叙事,还有非人称叙事,字幕往往会承担部分叙事功能。与画面相比,“字幕可以表现一些画面和声音不易表现的内容,以增加一些声画之外的新内容,能对画面和声音进行有益的补充,在有限的时空内表达更多的信息”。[9]纪录片《2020我们的脱贫故事》没有使用解说词,许多信息难以用画面展现,此时字幕承担了辅助性叙事功能,在交代时间地点、人物身份、背景信息、事件发展等方面发挥着不可替代的作用。如第10集《黄河之水》的开头处,字幕交代了耿山口村地处黄河下游、易发洪涝的恶劣环境,介绍了村子的贫困程度及脱贫规划等背景信息,还讲述了村里组织村民参观社区、重阳节为贫困老人发补助等事情。字幕能够补充画面叙事的不足,交代相关信息,并且简洁凝练。

纪录片《2020我们的脱贫故事》历经多年拍摄,扎根乡村,从细微之处着手全面展现脱贫攻坚的宏伟事业,秉持观察精神,坚守纪实手法,捕捉了许多动人细节,将脱贫攻坚这一人类壮举表现得温情而细腻,它成功做到了为时代留像,为历史存影。然而,作品在播出后并未引发应有的关注,究其原因主要是在作品传播环节出现问题。在信息碎片化、传播飞沫化的时代,只有抓准传播媒介,打造矩阵传播,做好传受互动,才能实现同频共振,让精品之作焕发璀璨光芒。