乡村振兴背景下互联网使用与农村居民生活福祉

——基于CFPS面板数据的实证研究

赵一凡

(中国人民大学 劳动人事学院,北京100872)

一、引 言

推动乡村发展,使农村居民摆脱贫困进而生活得更加幸福是“三农”工作的重点,也是学界长期关注的焦点问题。2015年11月,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》提出,到2020年要确保我国现行标准下农村贫困人口脱贫,实现“两不愁,三保障”,解决区域性整体贫困问题。2018年中央一号文件明确提出乡村振兴战略的实施意见,旨在推动农业现代化发展和新农村的建设,使农村居民生活更加美好、幸福。近年来,国家增大对于农村发展的投入力度,2020年所有贫困村已全部实现摘帽。自2013年国家统计局采用新口径,农村居民人均可支配收入由2013年的9430元提高到了2019年的16021元,平均每年保持在1000元左右的增长①。

在数字增长的背后,互联网、大数据等新技术的运用发挥着关键的作用。近年来农村地区互联网覆盖率和使用率与日俱增,根据2021年中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国农村地区网民规模达到3.09亿人,占到全体网民的31.3%。互联网的普及一方面推动了乡村振兴战略的实施,将各部分农业产业链组成有机的整体,另一方面也有助于实现信息资源的共享,促进精准扶贫相关政策的有效实施。但同时,互联网在农村的普及也面临诸多挑战,发展较为落后地区基础设施建设相对薄弱,人们思想较为保守,由此产生“数字鸿沟”问题。基于此背景,本文着重研究互联网的普及对农村居民生活福祉的影响程度以及其主要的影响渠道。

二、相关文献回顾

经济学研究将生活福祉分为主客观两方面,传统的客观福祉为个人生活质量的客观评价,不受心理状况的影响,多以收入水平进行刻画,通过人均GDP、人均可支配收入等指标度量;主观福祉则表示个人对生活质量的主观评价,主要通过主观幸福感、生活满意度、对未来生活的信心等指标表示(MacCulloch,等,2001)[1],近似刻画为个人的效用。Easterlin开创性地构建了幸福经济学研究领域,将个人收入与主观幸福感有机结合起来,并发现了著名的伊斯特林悖论——个人的收入与其幸福感在一个截面时间上高度正相关,但在较长的时间序列上,幸福感并不随着收入增加而提升[2]。此后,多位学者针对不同国家展开相关研究,得出结论不尽相同。其中,Easterlin等(2017)认为伊斯特林悖论产生的背后,相对收入对个人主观幸福感起着重要的作用[3];幸福感的变化主要由参照对象的变化而改变,同时也会受到外部环境等诸多因素的影响(周广肃、孙浦阳,2017)[4]。因此,主客观福祉往往需结合起来,才能更加全面刻画个体的生活质量。

随着新技术革命的到来,世界进入了信息化时代,互联网作为主要的信息媒介在推动经济与社会发展过程中发挥着重要的作用(Czernich,等,2011)[5]。近年来学界有关互联网影响人们日常生活的研究日益增加,主要包括互联网的普及促进了就业(Acemoglu,2002;毛宇飞,等,2019)[6-7];改变收入差距(Acemoglu、Restrepo,2017)[8];提高企业研发与创新能力(Kafouros,2006)等[9]。有关互联网与生活福祉的研究随着互联网技术的普及而越来越多。本文主要通过收入和幸福感作为生活福祉的刻画,总结已有文献中有关互联网使用对其影响的研究及其不足之处,为实证分析打下基础。

首先,针对互联网与个人收入的研究主要包括两部分。第一部分文献探究互联网对个人收入水平的影响。作为新技术发展的代表,互联网在一定程度上可以提高个人生产效率,进而提升工资收入水平(Krueger,1993)[10]。这一点在农村地区尤为明显,互联网的普及可以有效降低信息搜寻成本(Svensson、Yanagizawa,2009)[11],带动农业生产技术升级,促进农村居民做出相应的生产决策,从而提高个人收入(Goss、Phillips,2002)[12]。第二部分文献研究互联网的普及对于不同群体收入差距的影响。一方面,技能偏向性的存在会导致企业对于不同技能工人需求量不同,在影响劳动力就业的同时也会产生技能工资差距(李雅楠、谢倩芸,2017;雷钦礼、李粤麟,2020)[13-14]。另一方面,互联网的使用会受到不同地区经济发展、基础设施建设、文化环境等一系列因素的影响,技术发展较为落后的地区与发达地区之间会出现较为明显的“数字鸿沟”,加剧区域间收入不平等问题(何宗樾,2016)[15]。随着乡村振兴战略的实施,农村地区互联网覆盖率逐年提升,在一定程度上推动乡村产业发展(安晓明,2020)[16],同时有助于缩小贫富差距(朱梦冰、李实,2017)[17]。

纵观互联网对于个人主观福祉影响的研究,国内外学者由于研究对象、所选取的数据不同,研究结果也存在一定争议。周广肃和孙浦阳(2017)[5]基于2010年中国家庭追踪调查数据发现互联网使用对于农村居民的幸福感总体产生正向影响,同时间接降低了对于收入的偏好程度。冷晨昕、祝仲坤(2018)[18]基于2015年中国社会状况综合调查数据发现,互联网技能在一定程度上丰富了农村居民的休闲娱乐活动,进而提升其主观幸福感,这与马军旗、乐章(2019)[19]采用2014年中国家庭追踪调查数据得出结论较为相似。与此相悖,早期的国外学者研究互联网与人的主观幸福感时发现不同的结论。Kraut等(1998)[20]研究发现互联网的使用弱化了人际间的交流,使人们感到强烈的孤独和失落。在此基础上,Kraut等(2002)[21]采用随机实验方法进一步指出,互联网的使用在社会资本较为丰富的群体中对其主观福祉起到促进作用,而对于社会网络较少的人群来说则起到抑制作用。

通过对已有文献的回顾,我们发现学界对于互联网的使用影响个人收入与幸福感单一维度的研究较为普遍,但在同一时间段内从主客观两个角度分析互联网给生活福祉带来影响的文章则较为少见,且针对农村居民群体的相关研究也比较有限。其次,以往研究多采用一期截面数据展开实证分析,难以刻画个体生活福祉随时间改变而发生变化的动态过程,也难体现随着脱贫攻坚战略的全面实施给农村发展带来的变化,同时存在诸如遗漏变量的内生性问题。此外,已有文献中对于互联网影响农村居民生活福祉的渠道分析也相对有限。基于此,本研究旨在聚焦于脱贫攻坚战略全面实施以来这一时期农村地区发展状况,选取的2014年和2018年两期中国家庭追踪调查数据契合脱贫攻坚和乡村振兴战略实施的重要时间节点,在一定程度上可以体现近年来乡村数字化发展的实际情况,使研究结果更加具有代表性和时效性。研究视角方面,本文从农村居民收入水平和主观幸福感两个维度度量个人生活福祉,以探究同一时间段内互联网使用对于主客观福祉影响的异同,并基于互联网技术的主要特点分析其影响渠道,从而辩证看待互联网对于农村居民生活质量的影响。此外,我们也尝试探究随着农村居民收入水平的提升,食品支出与互联网使用频率会发生何种变化,验证恩格尔定理的存在,深化相关政策启示。在实证分析中,本文通过构建面板数据固定效应模型,在一定程度上可以克服由于遗漏难以观测变量带来的内生性问题。进一步采用互联网对于获取信息重要程度作为工具变量,克服潜在的反向因果内生性问题,使估计结果更为精确。

三、研究设计

(一)数据来源

本文实证分析所选取的数据来源于北京大学中国社会科学调查中心实施的中国家庭追踪调查(CFPS)。该调查于2010年开始,在全国范围内长期追踪收集个体和家庭的生活状况,反映中国经济发展、社会变迁等现实问题。本文所采用的是CFPS2014、2018两期面板数据,主要有以下考虑:首先,在时间节点上反映2015年脱贫攻坚战略实施前和2018年初中央一号文件提出乡村振兴战略后农村地区的发展状况,契合相关政策背景,体现这一时期农村数字化的快速发展和政策实施成效。其次,相比较当前国内学界针对相关问题的研究普遍采用截面数据,本文通过面板数据分析可以在一定程度上克服诸如遗漏地区层面影响互联网使用的变量而产生的内生性问题,从而更加准确地反映出农村居民生活水平的变化。最后,CFPS2018数据也是CFPS项目组当前公开的最新一期数据,分析结果具有一定的时效性。本文筛选出居住地为农村的居民有效样本10849个,在两期数据中均有所出现②。

(二)变量选取与描述

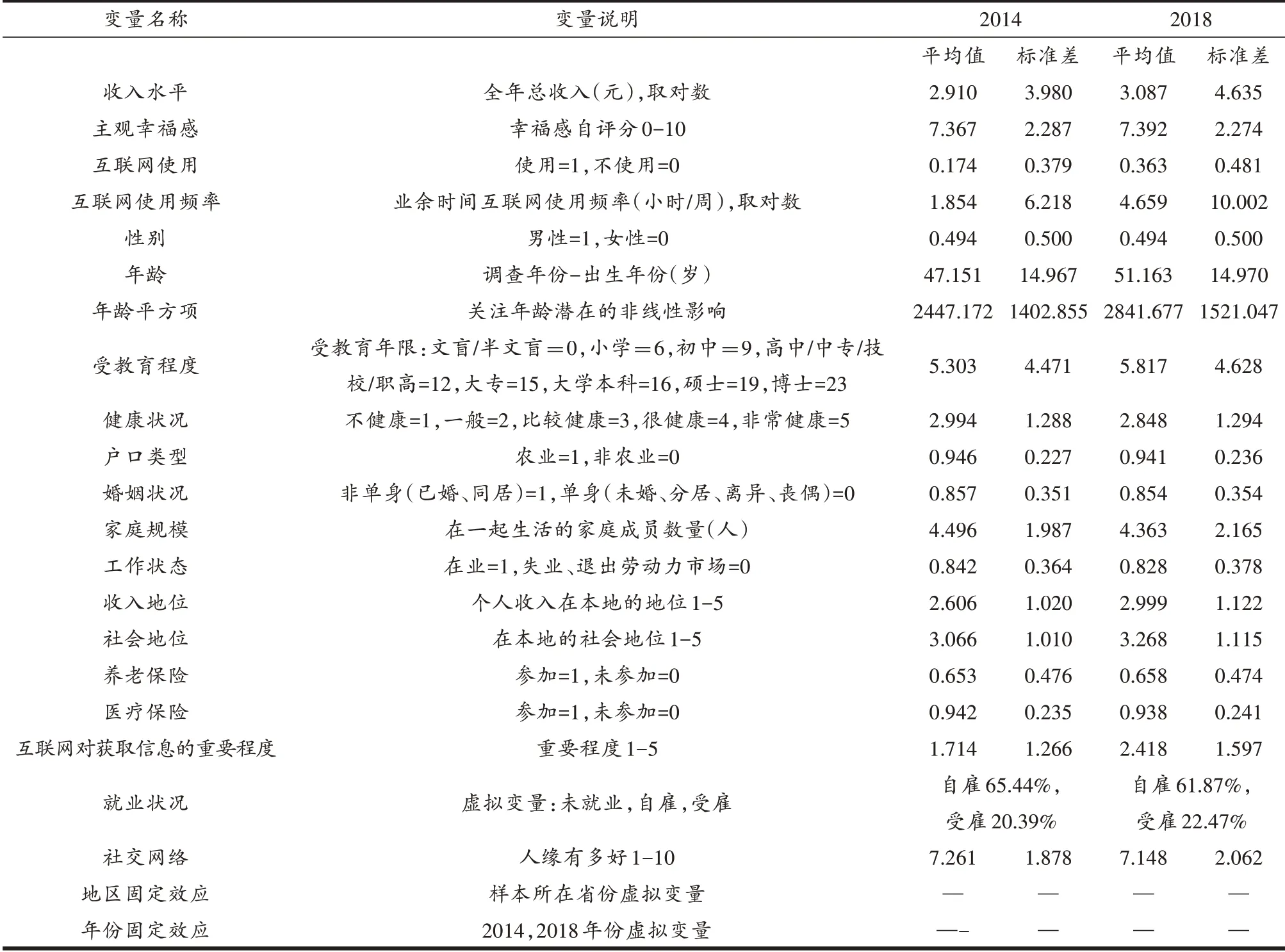

本文的因变量为农村居民的生活福祉,客观福祉采用较为常用的个人全年总收入的对数来表示,主观福祉采用主观幸福感来衡量(Morgan、Wang,2018)[22]。核心自变量为互联网的使用,依据样本个体是否使用互联网赋值为0—1虚拟变量。需要说明的是,CFPS2018问卷中有关个人是否上网的提问细分为使用手机上网和电脑上网,我们在此将二者合并,采用其中一种方式即视为上网。此外,在稳健性分析中也将个人上网时间作为使用互联网频率的度量。

对于其他控制变量的选取,参考相关文献,同时结合两期CFPS数据的可获得性,本文从个人特征、家庭状况和地区发展状况几个方面进行控制,包括:性别、年龄及其平方项、受教育程度、健康状况、户口类型、婚姻状况、家庭规模、工作状态、收入地位、社会地位、养老和医疗保险参与。考虑到不同地区发展程度和互联网的普及率有所差异,且不同年份之间也存在一定差别,故采用虚拟变量形式对于年份和地区进行控制。此外,为探究互联网的主要影响渠道,我们进一步选取了互联网对获取信息的重要程度、就业类型、社交网络作为代理变量进行度量。

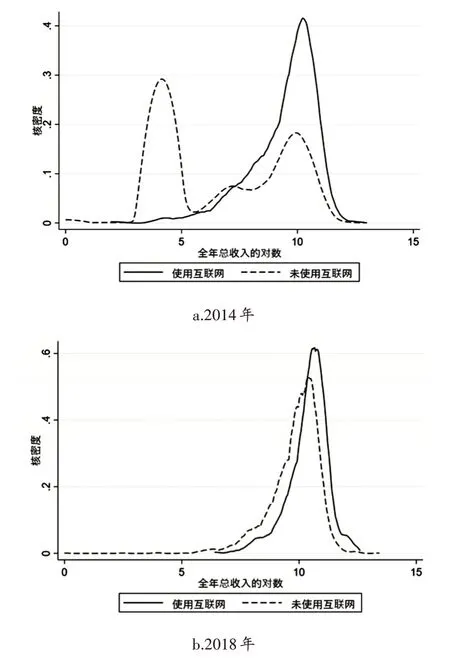

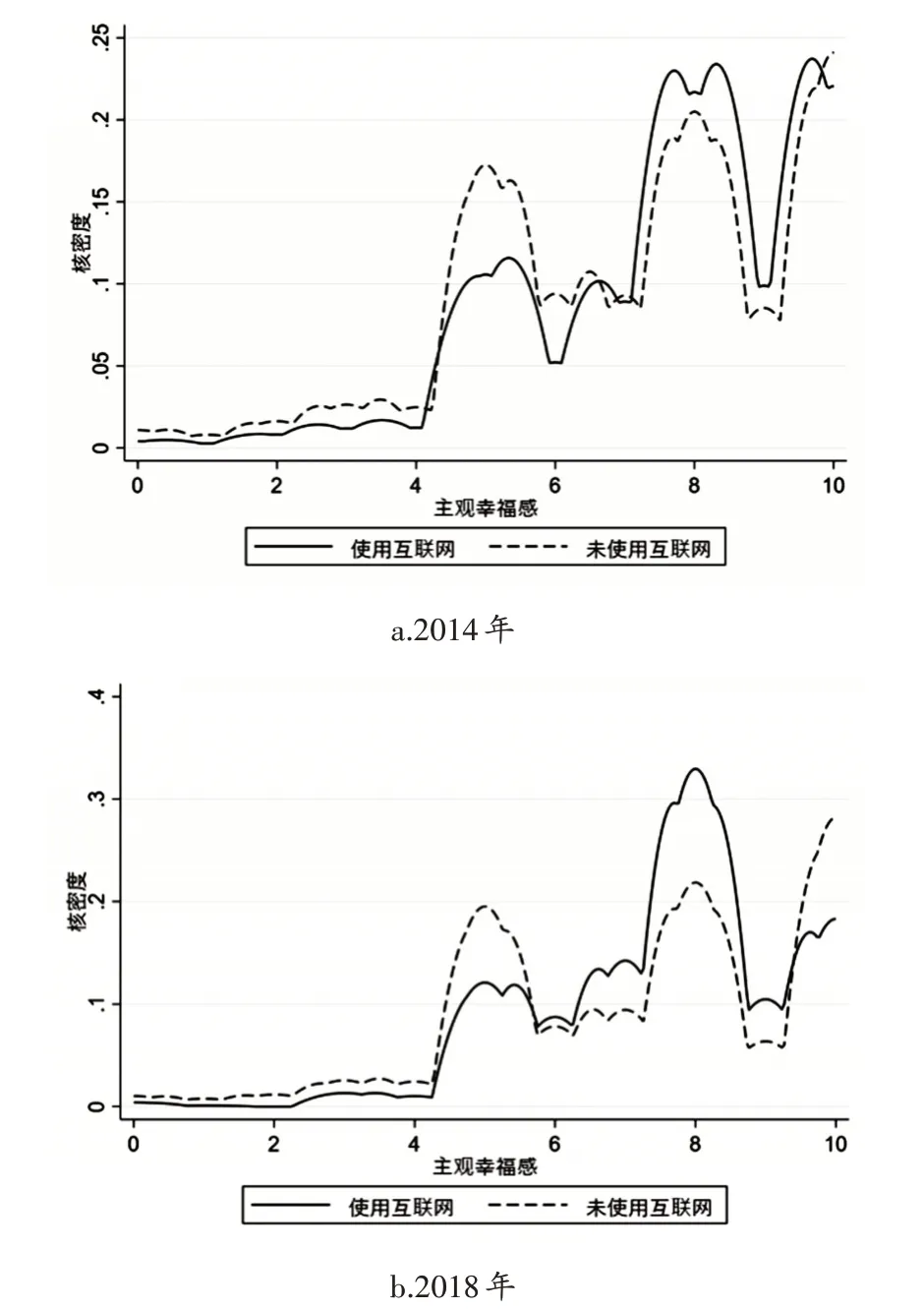

首先对农村居民样本的年收入状况和主观幸福感进行描述性分析,探究样本的分布特征。2014—2018年间,农村居民使用互联网占比从17.4%提升到36.3%,这也体现了互联网在农村地区逐渐普及,但整体数量仍较为有限。根据表2,两年中使用互联网群体的个人年收入和主观幸福感均显著大于未使用互联网的群体。与此同时,相比较2014年的调查结果,在2018年,无论是否使用互联网,农村居民的年收入普遍有所提升,但使用互联网群体的主观幸福感有所下降,未使用互联网群体的主观幸福感提升幅度也较为有限。这也在一定程度上印证了伊斯特林悖论。

表2 互联网使用与农村居民生活福祉

进一步绘制收入和主观幸福感分布的核密度图(图1,图2)。相比较未使用互联网群体,使用互联网的农村居民收入分布整体相对集中在右侧;主观幸福感在8分左右的较多于未使用互联网的群体,而选择6分以下和10分的占比则相对较少。由此,我们初步认为互联网使用可以较为显著地提升农村居民的收入水平,而对于主观幸福感的影响并不十分明显。

图1 农村居民年收入分布

图2 农村居民主观幸福感分布

表1 变量的选取与描述

(三)计量模型

本文基准回归采用固定效应模型(Fixed Effect,FE)。其中将使用互联网的农村居民设为处理组,不使用互联网作为对照组。相比较混合截面数据OLS模型,固定效应模型可以通过差分的方法消除不随时间变化的不可观测变量对因变量带来的影响,同时也是克服潜在遗漏变量内生性问题的一种方法③。核心方程如下:

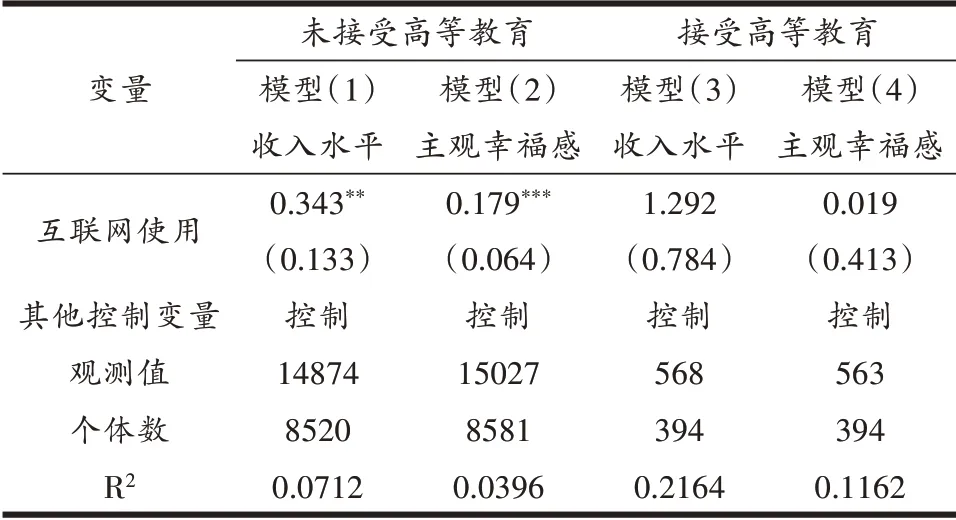

其中,ln Incomeit表示个体i在t时期年收入的对数值,Hap pinessit表示个体i在t时期的主观幸福感,Internetit为个体i是否使用互联网虚拟变量,Xit为其他控制变量。ui为不随时间而变化的个体异质性截距项,εt为不随个体而变化的时间异质性截距项,μit为随机扰动项。需要说明的是,对于主观幸福感,我们依据其自评分进行赋值,属于排序变量。根据Ferrer-I-Carbonell、Frijters(2004)和Angrist、Pischke(2008)的研究,在模型设定正确前提下,OLS模型和Ordered Logit模型之间并无优劣之分。因此,本文基准回归采用OLS模型将主观幸福感当作个人的基数效用[23],同时采用Ordered Logit模型进行稳健性检验。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表3报告了全部样本基准回归结果,模型(1)和模型(4)将两期样本当作混合截面数据采用OLS方法进行估计,发现互联网的使用显著提高农村居民年收入水平和主观幸福感。模型(2)和模型(5)采用面板数据固定效应模型,发现使用互联网可以提高农村居民36.1%的年收入,并提高幸福感自评分0.178,且均在1%水平下显著。此外采用随机效应模型进行对比,发现互联网使用同样提高了生活福祉。但模型(2)和(3)之间的Hausman检验统计量为160.14,模型(5)和(6)之间的Hausman检验统计量为153.31,均在1%水平下拒绝两种方法得到的参数没有显著性差异这一原假设,即认为固定效应模型估计效果更好。通过主客观指标,我们可以认为互联网的使用可以有效提升农村居民的生活福祉,其中对以收入为代表的客观福祉提升作用更为明显。究其原因,互联网的普及有助于信息技术在农村的发展,一方面可以促进农民在生产过程中优化生产决策、调整生产结构,进而提高农产品质量,促进农民增收;另一方面有助于外界增加对农村产业的认知,培育农村电子商务新业态。其次,互联网的使用在一定程度上有助于缓解数字鸿沟问题,足不出户便可了解更多信息,拓宽农村居民的视野,助力社会主义新农村的构建。此外,互联网的使用降低了工作搜寻成本,有助于更多的农村居民实现就业与创业,这也在一定程度上提升了农户的收入水平。

其他控制变量在混合截面数据的OLS模型中大多会对农村居民福祉产生一定影响。如受教育程度越高、健康状况越好的个体,人力资本积累越高,相应的收入水平和主观幸福感会有一定提升。家庭因素方面,非单身群体和在一起生活的家庭成员数较多的个体,其市场劳动时间会随着家庭分工而有所降低,收入水平随之受到一定影响,但同时家庭生活会给其带来一定积极效用,提升主观幸福感。收入地位较高的群体其主观幸福感水平较高,这同样印证了相比较绝对收入,相对收入对于个人主观福祉影响更为显著。需要说明的是,在采用固定效应模型分析时,较多控制变量对农民居民生活福祉的影响不显著,可能的原因是这些因素在一定时间内在众多农村居民群体中变化程度非常有限,在回归时会被家庭固定效应吸收(张勋,等,2019)[24]。

(二)稳健性检验

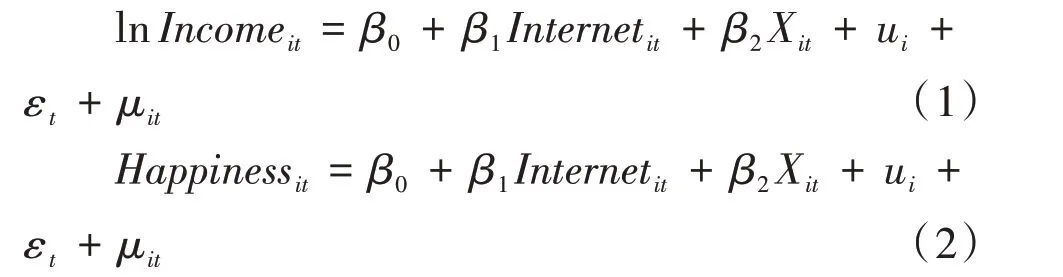

进一步检验上述模型设定的稳健性,我们依次将方法替换为Ordered Logit模型,替换核心自变量为互联网使用频率,以及采用工具变量法克服潜在的内生性问题。

表4的模型(1)和模型(2)中,我们将主观幸福感看作排序变量,采用Ordered Logit模型方法,根据生成的OR值可以看出互联网使用对于农村居民主观幸福感起到促进作用。模型(3)—(6)将核心自变量替换为互联网使用频率,即样本个体每周使用互联网时间的对数,发现其同样对于农村居民收入水平和主观幸福感起到显著促进作用。由此,我们可以认为互联网使用对农村居民生活福祉带来的积极影响是稳健的。

表4 稳健性检验结果

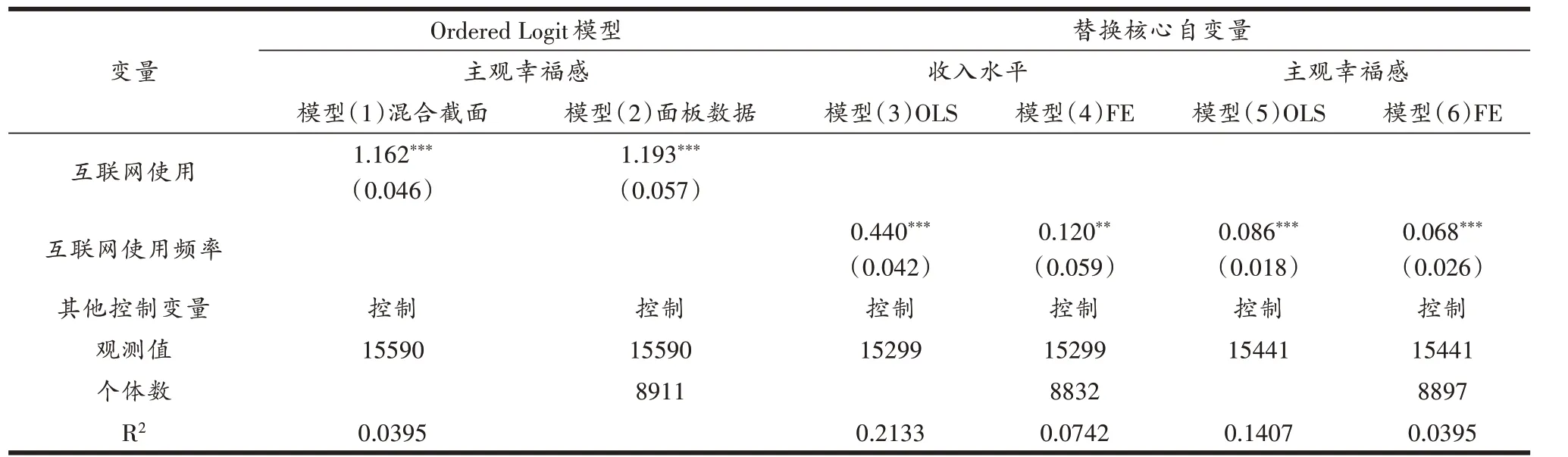

考虑到收入水平较低的个体可能难以购买手机和电脑,以及难以应对更多的上网开支,由此导致模型具有潜在的反向因果内生性问题。作为重要的信息媒介,互联网通过信息传递这一主要用途给人们生活带来重要影响,本文选取“互联网对您获取信息的重要程度”作为工具变量,依据其重要程度由低到高赋值为1—5。一方面,互联网对于个人获取信息的重要程度与其是否使用互联网的行为高度相关。另一方面,互联网获取信息的重要性不会对个人收入和主观幸福感带来直接影响,符合工具变量的外生性条件。

根据表5的结果,农村居民使用互联网仍对其收入和主观幸福感具有显著的促进作用,同时工具变量通过不可识别检验和弱工具变量检验,可以认为工具变量选取较好,上述基准模型设定较为稳健。需要说明的是,工具变量估计结果相比较基准回归模型均有不同程度的增大,也在一定程度上印证了反向因果问题的存在。

表5 工具变量估计结果

(三)异质性分析

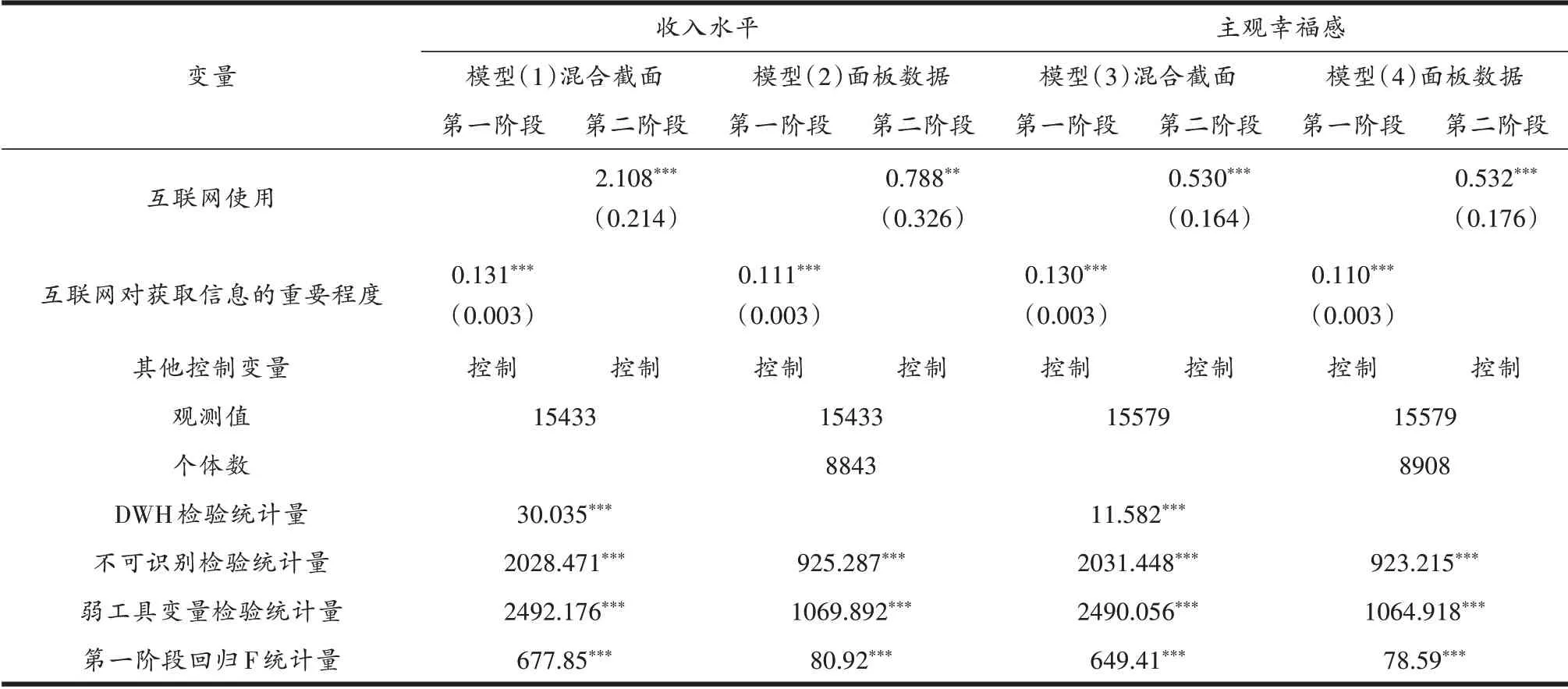

通过上述分析,农村居民使用互联网可以有效提高其生活福祉。作为一种新技术,互联网在农村地区普及的过程中伴随着一定的技能偏向性,即学历较高,认知水平较高的个体往往越倾向使用互联网(吕明阳,等,2020)[25],由此导致不同受教育水平的农村居民使用互联网带来的效用可能存在差异。从宏观角度来看,我国不同地区经济发展程度存在差异,作为能给农村居民带来积极效用的新技术,由于外部发展状况而导致互联网在农村覆盖程度也存在区域差异,进而导致不同地区农村居民使用互联网的频率及其带来的福祉也会有所不同。本部分我们将样本分别按照受教育程度和所在地区进行分组,探究其异质性,以期进一步深化本文的结论和相关政策启示。

根据Acemoglu(2003)等学者的研究,个人技能水平可以通过其受教育程度进行近似划分[26]。我们依据农村居民是否接受过大专及以上的高等教育,将样本划分为高低学历两部分,一方面探究不同人力资本水平的农村居民使用互联网对其生活福祉带来的影响,另一方面可以间接探究互联网使用的效果是否在不同技能人群间存在差异。根据表6展示的结果,互联网的使用显著提升了未受过高等教育农村居民的收入水平和主观幸福感,但对于接受过高等教育群体影响并不显著。一个可能的解释是对于低学历群体而言,掌握互联网使用技能相当于增加其技能禀赋,同时能够降低职业搜寻成本,有助于找到更加理想的工作。而对于高技能群体,这一技能禀赋较为普遍,同时信息获取能力也相对更强,因此使用互联网带来的边际效应较为有限。当前,互联网的发展催生以平台就业为代表的新就业形态,有利于推动农村受教育程度较低的劳动力实现就业,切实改善其民生福祉。此外值得说明的一点是,样本中未接受高等教育的农村居民占比超过九成,可以看出农村居民受教育程度仍普遍偏低。在此背景下,普及互联网使用相关知识,使其对农村居民生活产生积极影响,是我们需要重视的问题。

表6 互联网对不同受教育程度农村居民生活福祉的影响

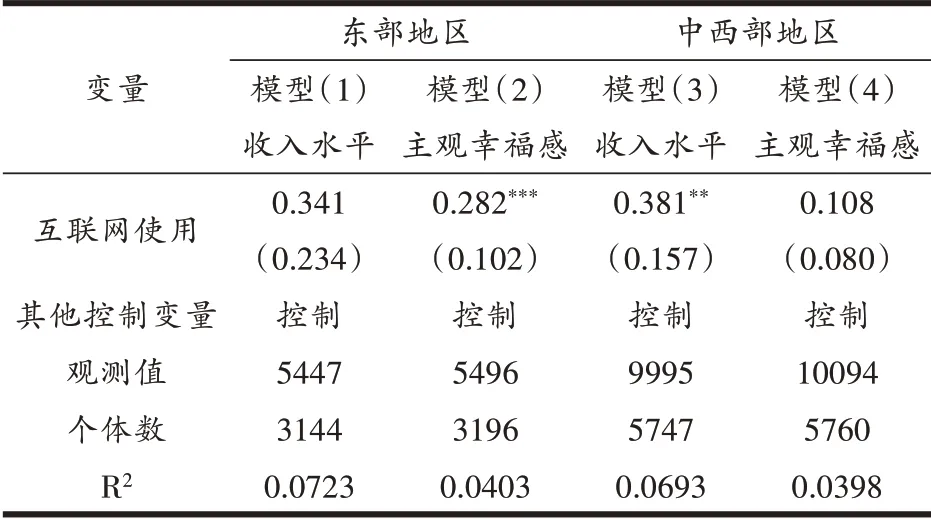

经济基础决定上层建筑,我国不同地区之间经济发展水平仍存在较大差异,互联网普及率也有所不同。根据表7的结果,互联网使用显著提升了东部地区农村居民的主观幸福感和中西部地区农村居民的收入水平。可能的解释在于东部地区经济发展水平较高,城乡一体化进程较快,互联网的规模效应能够更好实施,促进农村居民生活质量提升。但考虑东部地区整体收入水平在国内相对较高,由互联网发展带动的边际效应较为有限。相比之下,中西部地区基础设施建设仍较为薄弱,互联网发展起步较晚,且农村居民整体收入水平较低,因而使用互联网带动收入增长的边际效应更为显著。考虑到中西部地区农村居民相对收入水平较为接近,主观福祉变化并不明显。党的十九大报告提出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”当前在一些经济发展较为落后地区仍存在着较为明显的“数字鸿沟”,如何有效地提升这部分人群的生活水平,使其生活更加美好幸福,需要实施相关政策以提供更多支持,并适当与乡村教育相结合(王善平、孙正欣,2021)[27]。

表7 互联网对不同地区农村居民生活福祉的影响

(四)相关问题的进一步分析

1.互联网对农村居民生活福祉影响的渠道分析

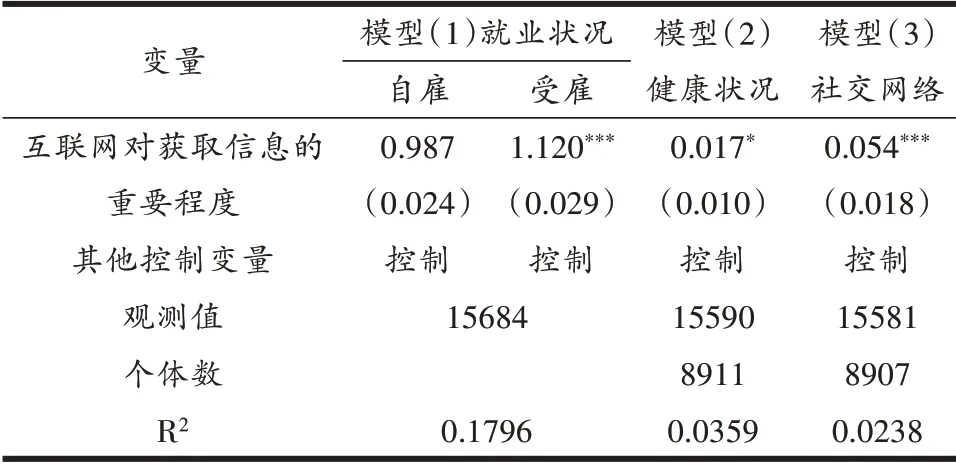

基准回归结果发现,互联网的使用有助于农村居民更加快捷地获取有效信息,促进其实现就业,推动农村产业发展,进而提高其生活福祉。本部分我们结合CFPS问卷中的相关问题,进一步探究主要影响渠道。首先,互联网作为一种资本节约型技术进步,创造了平台就业新模式,引领了电子商务在农村发展,带动更多农村劳动力实现就业脱贫。其次,互联网作为一种重要的信息传播媒介能够拓宽农村居民的视野,一方面有助于了解到更多的健康知识,提高其健康素养,营造良好的身心状态,进而有助于参加更多社会经济活动,提高生活质量;另一方面拉近了村民间的距离,不断拓宽社交网络与社会资本,同样可以提高农村居民的就业水平与主观幸福感。

基于上述分析,我们选取CFPS问卷中的就业、健康和社交状况作为主要渠道变量进行验证。考虑到互联网最主要的功能在于方便获取和传递信息,本部分采用互联网对获取信息的重要程度作为核心自变量。根据表8展示的结果,通过互联网获取到更多重要的信息,可以显著提高农村居民受雇型就业的概率和健康状况,改善社交网络,即验证了上述分析中的几条影响渠道。这对于互联网在农村的普及,发挥信息传递作用具有重要的现实意义。此外需要说明的是,表8中对于就业影响程度最为明显,同时健康状况和社交网络也会在一定程度上通过个体就业提高其生活福祉。这体现了互联网在稳就业,保民生中发挥的重要作用,对于构建以互联网为代表的平台就业新形态具有一定的借鉴意义。

表8 影响渠道分析

2.恩格尔定理的检验

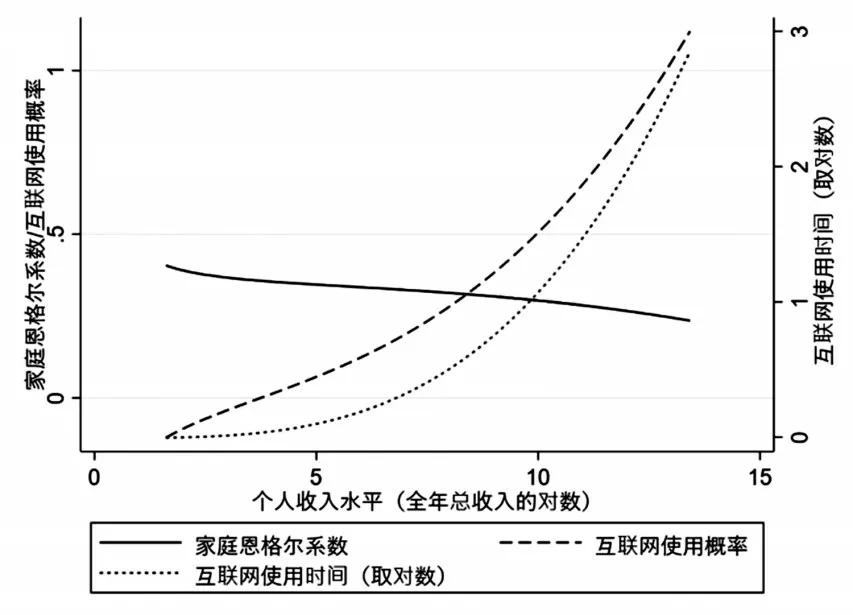

农村居民使用互联网频率与其自身收入水平有关,根据恩格尔定理,随着收入水平的提高,食品支出所占比例会逐渐下降,用于互联网等提高生活质量的开支会随之提升。本部分基于CFPS数据对恩格尔定理进行验证,探究不同收入水平的群体互联网使用频率及其所在家庭消费结构的变化。通过图3发现随着个人收入水平的上升,家庭恩格尔系数呈现小幅下降趋势,而个人使用互联网概率与使用时间均有较为明显提升。这在一定程度上验证了恩格尔定理的存在。结合本文的研究发现,在农村数字化进程中需要重点关注低收入人群的民生福祉,适当给予相应的政策补贴支持,鼓励其更多地使用互联网,从而充分发挥互联网在提高生活福祉方面的积极效用,切实改善生活质量,引领乡村振兴战略的实施。

图3 恩格尔定理的检验

五、研究结论和相关讨论

随着乡村振兴战略的全面实施,乡村数字化的进程逐步加快,越来越多的农村居民能够使用互联网。在此背景下,本文基于2014年和2018年两期中国家庭追踪调查数据,实证分析了互联网使用对于农村居民生活福祉的影响。研究结果表明互联网使用可以提高农村居民的生活福祉,通过面板数据固定效应发现使用互联网可以提高农村居民36.1%的年收入,并提高幸福感自评分0.178。在使用工具变量法克服潜在的内生性问题后,这一结果同样稳健。在异质性分析部分发现使用互联网可以显著提升农村未接受过高等教育群体的生活福祉,提高了东部地区群体的主观幸福感和中西部地区群体的收入水平,这主要与互联网创造平台就业吸纳更多低技能劳动力,以及不同地区互联网普及率存在差异等因素有一定关联。最后,互联网影响农村居民生活福祉的主要渠道在于创造了更多就业机会,以及通过信息传递作用改善了健康状况和社交网络。

“小康不小康,关键看老乡”。新技术的发展在社会主义新农村建设中发挥着重要作用,2019年中央一号文件提出的数字乡村战略,明确强调了“互联网+农业”的实施,同时指出“全面推进信息进村入户,依托‘互联网+’推动公共服务向农村延伸。”本文的研究结果在一定程度上表明互联网在农村的普及可以增加农村居民的收入水平,提升其主观幸福感,使其生活更加美好、富裕。因此,在农村发展建设过程中,应加大对于互联网等信息技术的普及力度,尤其是在最为贫困的地区,弥补“数字鸿沟”问题,做到区域间协调发展。对于农村居民而言,还应对其加强互联网教育工作,一方面通过互联网技术助力于乡村振兴战略的实施;另一方面使农户摆脱大数据时代下的负面信息,切实提高其生活质量。

需要指出的是,本文的研究内容仍有待进一步完善。本文回归分析体现的是平均化的结果,在当前农村发展重点由全面脱贫逐渐过渡到乡村振兴以实现共同富裕的目标背景下,深入到农村地区展开有针对性的调研,可以讨论定量研究中难以度量的极端情况的案例,这值得在今后研究中进一步完善。其次,本研究基于CFPS数据尝试探究互联网与农村居民生活福祉的影响渠道,但其背后可能仍存在较为复杂的逻辑链条,现有数据尚难以进行充分的论证。这在今后同样值得深入探讨,以便打开这一“黑箱”。

注释:

① 数据来源于中华人民共和国国家统计局。

② CFPS2014、2018两期数据中各有部分样本仅在一年中出现,本文通过平衡面板数据探究同一部分农村居民群体的生活福祉,不考虑仅在一年中出现的样本。

③ 本文也报告混合截面数据OLS模型和随机效应模型(Random Effect,RE)的估计结果进行对比。