例析地理原因(成因)类综合题的解题策略

湖北 陈在国 鄢木银

地理原因(成因)类综合题是高考地理每年必考的题型之一。以2020年全国卷为例,

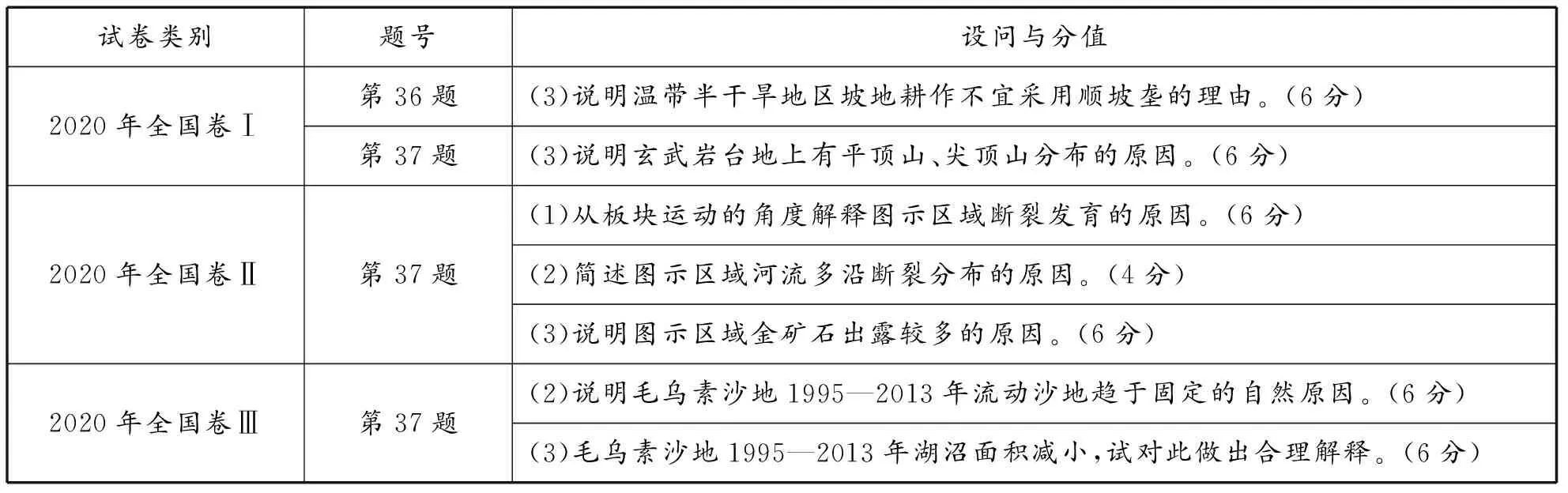

试卷类别题号设问与分值2020年全国卷Ⅰ第36题(3)说明温带半干旱地区坡地耕作不宜采用顺坡垄的理由。(6分)第37题(3)说明玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的原因。(6分)2020年全国卷Ⅱ第37题(1)从板块运动的角度解释图示区域断裂发育的原因。(6分)(2)简述图示区域河流多沿断裂分布的原因。(4分)(3)说明图示区域金矿石出露较多的原因。(6分)2020年全国卷Ⅲ第37题(2)说明毛乌素沙地1995—2013年流动沙地趋于固定的自然原因。(6分)(3)毛乌素沙地1995—2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。(6分)

可见出现的频率之高,所占分值之大。从高考地理答题来看,很多学生不善于结合材料进行分析,存在因果矛盾、答非所问、答案要点不全等现象,导致失分严重。地理事物和现象的产生、变化和发展的原因(成因)是地理学科的核心内容之一,即常说的“为什么”。厘清“为什么”,有助于培养学生的地理学科素养,提高其地理的思维能力。因而在高考备考中,地理原因(成因)类综合题的解题策略应引起我们高度重视。

那么,如何解答好地理原因(成因)类综合题呢?

一、明确试题设问的命题形式

高考地理试题中原因(成因)类综合题其常见的命题形式有三种:说明(简述、分析、解释)××地理事物或现象的原因(成因)(这种形式可能有三种情况存在,即自然原因或人为原因或自然原因加人为原因,具体是哪种情况,则要根据地理事物和现象的状况来进行选择,如火山、构造地震的形成是自然原因,环境污染、生态破坏是人为原因,水土流失严重是自然原因加人为原因)、说明(简述、分析、解释)××地理事物或现象的自然原因(形成的自然原因)、说明(简述、分析、解释)××地理事物或现象的人为原因(形成的人为原因)。

二、构建答题的思维模式

哲学的因果原理告诉我们:事物之间的因果联系既是先行后续的关系,又是引起和被引起的关系。原因总是伴随一定的结果,结果总是由一定的原因引起的。任何事物都处于因果联系的连接之中,因果联系是普遍存在的,它不以人的意志为转移。任何事物的产生、变化和发展都有其内在或外在的原因。分析地理事物和现象的产生、变化和发展的原因(成因),就是“由果溯因”——通过结果往前推出原因。这就要求学生在高考备考的过程中,养成探究“为什么”的习惯,收集、归纳整理一些具有代表性的案例,构建答题的思维模式,以期达到“举一反三、触类旁通”之效。地理事物和现象的产生、变化和发展的原因(成因)在宏观上可分为两大类,即自然原因和人为原因。自然原因一般可从地形与地质、气候与天气、水文、土壤、生物等要素进行分析;人为原因一般可从人口、人类生产生活活动(工业、农业、服务业、商贸、工程建设、聚落等)要素进行分析。而这些要素又可细分一系列次一级因子,如气候的形成因子包括纬度位置、大气环流、地形、洋流等;影响农业生产活动的自然因子包括地形、气候、土壤、水源,人为因子包括市场、交通、劳动力、科技、政策、历史条件等。在解题时要理解这些要素与地理事物和现象之间的因果联系,从上面的诸因素中选择作答。见下表中列举的案例所示。

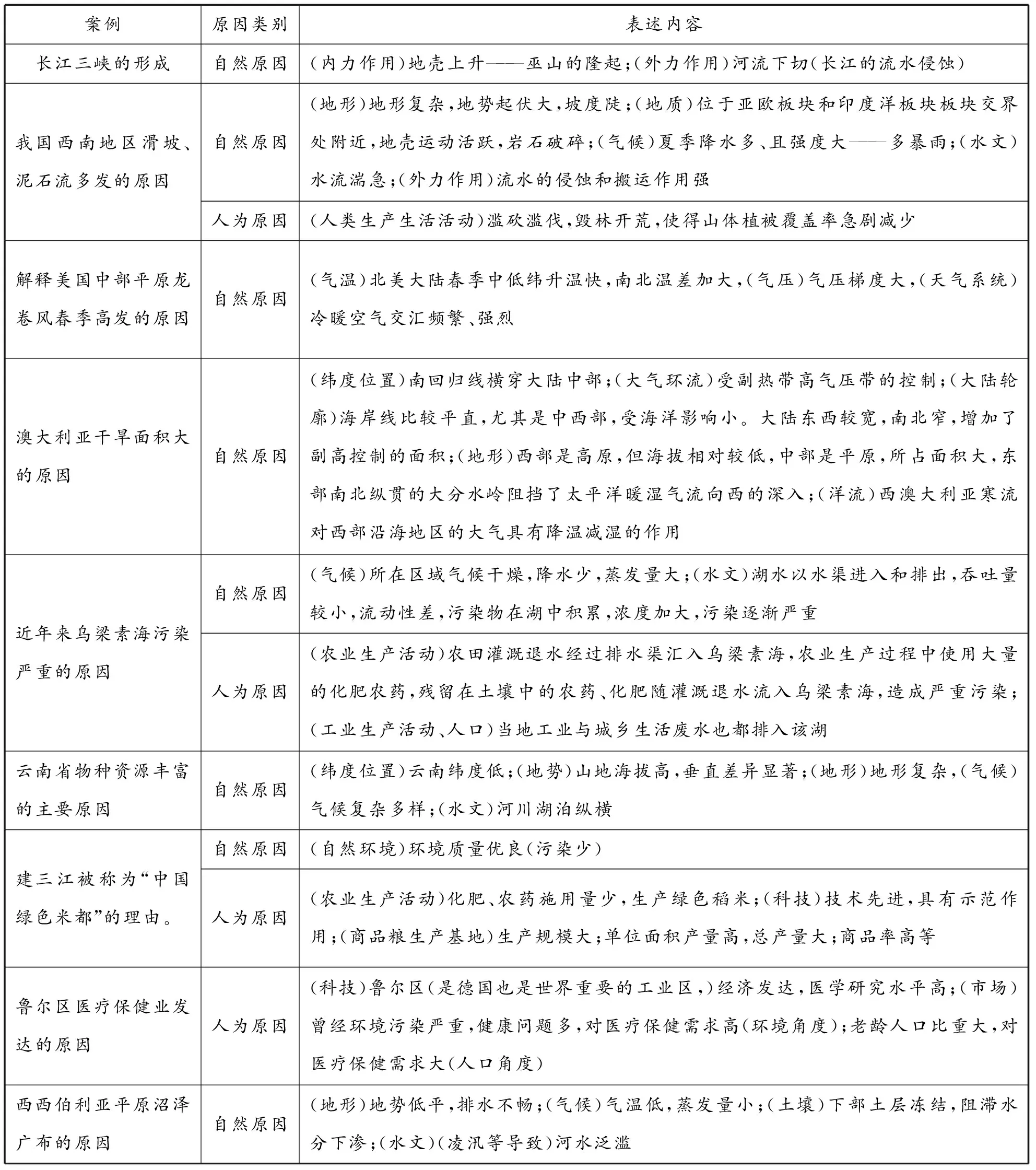

案例原因类别表述内容长江三峡的形成自然原因(内力作用)地壳上升———巫山的隆起;(外力作用)河流下切(长江的流水侵蚀)我国西南地区滑坡、泥石流多发的原因自然原因(地形)地形复杂,地势起伏大,坡度陡;(地质)位于亚欧板块和印度洋板块板块交界处附近,地壳运动活跃,岩石破碎;(气候)夏季降水多、且强度大———多暴雨;(水文)水流湍急;(外力作用)流水的侵蚀和搬运作用强人为原因(人类生产生活活动)滥砍滥伐,毁林开荒,使得山体植被覆盖率急剧减少解释美国中部平原龙卷风春季高发的原因自然原因(气温)北美大陆春季中低纬升温快,南北温差加大,(气压)气压梯度大,(天气系统)冷暖空气交汇频繁、强烈澳大利亚干旱面积大的原因自然原因(纬度位置)南回归线横穿大陆中部;(大气环流)受副热带高气压带的控制;(大陆轮廓)海岸线比较平直,尤其是中西部,受海洋影响小。大陆东西较宽,南北窄,增加了副高控制的面积;(地形)西部是高原,但海拔相对较低,中部是平原,所占面积大,东部南北纵贯的大分水岭阻挡了太平洋暖湿气流向西的深入;(洋流)西澳大利亚寒流对西部沿海地区的大气具有降温减湿的作用近年来乌梁素海污染严重的原因自然原因(气候)所在区域气候干燥,降水少,蒸发量大;(水文)湖水以水渠进入和排出,吞吐量较小,流动性差,污染物在湖中积累,浓度加大,污染逐渐严重人为原因(农业生产活动)农田灌溉退水经过排水渠汇入乌梁素海,农业生产过程中使用大量的化肥农药,残留在土壤中的农药、化肥随灌溉退水流入乌梁素海,造成严重污染;(工业生产活动、人口)当地工业与城乡生活废水也都排入该湖云南省物种资源丰富的主要原因自然原因(纬度位置)云南纬度低;(地势)山地海拔高,垂直差异显著;(地形)地形复杂,(气候)气候复杂多样;(水文)河川湖泊纵横建三江被称为“中国绿色米都”的理由。自然原因(自然环境)环境质量优良(污染少)人为原因(农业生产活动)化肥、农药施用量少,生产绿色稻米;(科技)技术先进,具有示范作用;(商品粮生产基地)生产规模大;单位面积产量高,总产量大;商品率高等鲁尔区医疗保健业发达的原因人为原因(科技)鲁尔区(是德国也是世界重要的工业区,)经济发达,医学研究水平高;(市场)曾经环境污染严重,健康问题多,对医疗保健需求高(环境角度);老龄人口比重大,对医疗保健需求大(人口角度)西西伯利亚平原沼泽广布的原因自然原因(地形)地势低平,排水不畅;(气候)气温低,蒸发量小;(土壤)下部土层冻结,阻滞水分下渗;(水文)(凌汛等导致)河水泛滥

三、运用科学的解题方法

解题时要针对设问,根据材料所提供的信息进行分析,切不可摒弃材料,凭借答题模式“想当然”。找出与设问相关的材料,对材料进行分析,厘清材料与设问是否存在因果联系,存在怎样的因果联系(直接的联系,可将材料中的明示信息可直接用于解题;间接的联系,则要根据明示信息推理出与试题设问相关的隐性信息,再进行解题)。地理事物和现象的发生、变化和发展的原因(成因)有些是自然原因,有些是人为原因,但也有很多是自然原因和人为原因共同作用,由于地理事物和现象多种多样,而自然原因和人为原因涉及的因子多,且不同的地理事物和现象形成因子又存在差异,因而在解题时要结合材料,运用由果溯因法进行综合分析,罗列出与特定的地理事物和现象密切相关的因子,避免因遗漏要点而导致失分。

四、确定严谨的表述方式

答案要点条理化(先主后次,条理分明);说理过程严谨化(因果对应,逻辑顺畅);语言描述规范化(用地理术语来描述);表述内容具体化(影响因子要具体,如日本多地震的原因是因为日本处于亚欧板块和太平洋板块交汇处,构造运动活跃。对于有“分析”、“说明”要求的一般要作详细的叙述,不能泛泛而谈)

【例1】(2020年全国卷Ⅱ,37题)阅读图文材料,完成下列要求。(节选)

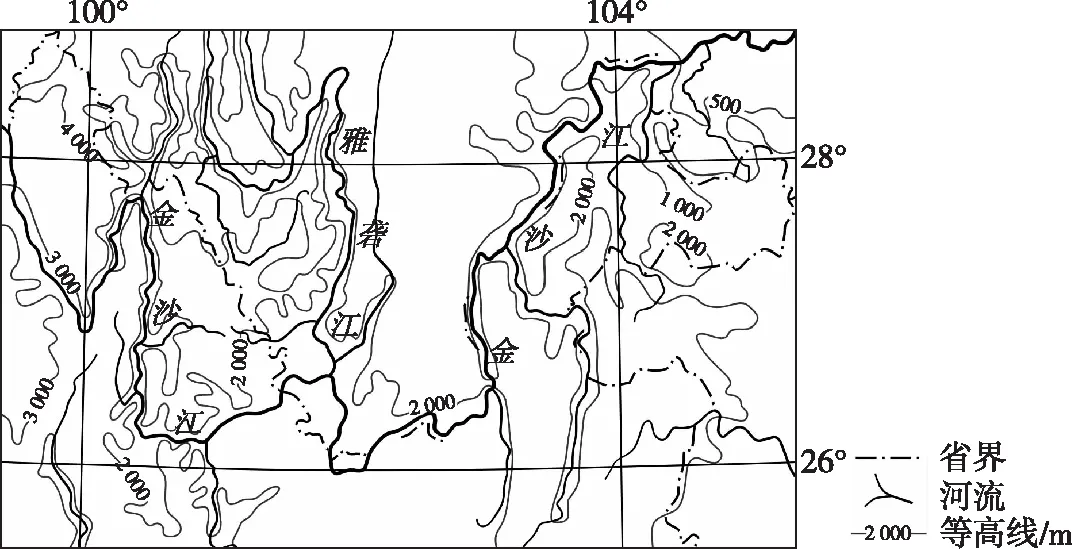

研究表明,金沙江流域金矿较多,多呈带状分布并与断裂的空间分布一致。金沙江因河中有大量沙金(河床沉积物中的金)而得名。下图示意金沙江云南段。

(1)从板块运动的角度解释图示区域断裂发育的原因。

【解析】本问考查断裂发育的原因,即自然原因,条件是从板块运动的角度。解答本问,要弄清两个问题:一什么是断裂?二是板块运动与断裂之间存在怎样的联系?

所谓断裂是指岩石在受力作用后,当所受的压力超过岩石的强度极限时,岩石就要发生破裂。沿破裂面两侧的岩块往往会发生显著相对位移,称为断层。规模大的断层称为断裂带。

断裂的形成与板块运动息息相关,也就是说,致使岩层发生断裂的主要力量是来自于地球内部。解题时要从图示区域所处板块的位置及板块运动的原理两个角度加以分析。从图中的经纬度和河流名称可看出,该区域位于我国的横断山脉(山河相间,纵列分布,山高谷深),是我国地势第一级阶梯与第二级阶梯的分界线。从板块的位置分布而言,该区域地处印度洋板块和亚欧板块的交界处(消亡边界)。

根据板块运动的原理:板块内部的地壳相对稳定,板块与板块的交界处地壳运动活跃。岩石能承受一定的板块(地壳)运动的压力,当板块与板块的碰撞挤压所产生的压力过大,超过岩石所承受的能力时,岩石就会出现断裂,导致岩层破碎;断裂发育的地带往往是地震多发的地带,地震会进一步加剧岩石的断裂。

【答案】受到印度洋板块向亚欧板块挤压的影响。图示区域处于从青藏高原(我国地势第一级阶梯)向云贵高原、四川盆地(第二级阶梯)的过渡地带,构造运动活跃。板块(地壳)运动的压力超过这里岩石的承受能力,断裂发育。

(2)简述图示区域河流多沿断裂分布的原因。

【解析】本问考查河流多沿断裂分布的原因,即自然原因。一般来说,形成一条河流必须具备两个条件:①有经常不断地流动着的水,②水在其中流动的“槽”。由第(1)问可知,该区域岩层破碎,断裂发育,沿破裂面两侧岩块发生显著相对位移,岩层下降的一侧往往地势相对较低。横断山区降水较多且降水的强度大,雨水汇集于地势相对较低地段(断裂带),由于岩石破碎,流水的侵蚀和搬运作用强烈,容易形成河谷,利于河流的发育。

【答案】断裂沿线岩石破碎,易受流水侵蚀,发育河流。

【例2】(2020年全国卷Ⅲ,37题)阅读图文材料,完成下列要求。(节选)

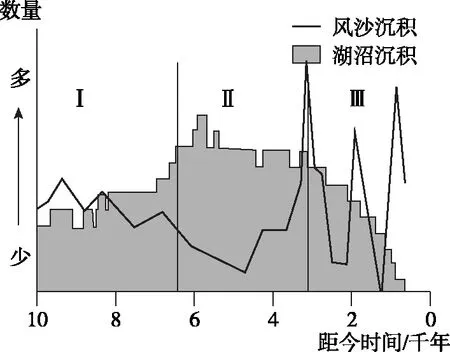

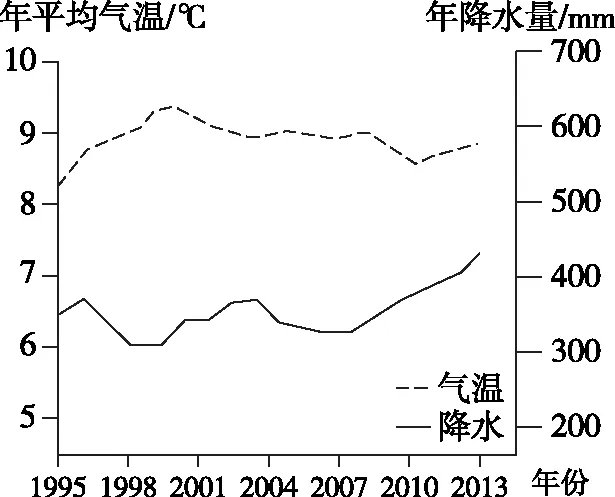

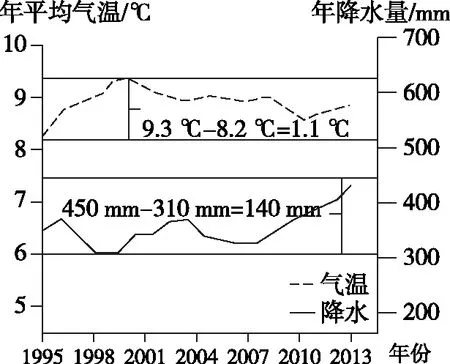

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995—2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图1所示。图2示意毛乌素沙地1995—2013年气温、降水的变化。

图1

图2

(2)说明毛乌素沙地1995~2013年流动沙地趋于固定的自然原因。

【解析】本问考查流动沙地趋于固定的自然原因。流动沙地是指植被盖度小于10%的沙地,流动沙地形成的自然原因主要是因为当地气候干旱,降水少,地表疏松物多,植被稀疏,大风日数多,导致风沙活动强等。固定沙地是指植被盖度大于30%,风沙活动不明显,地表稳定或者基本稳定的沙地。由此可看出,固定沙地与流动沙地相比,植被盖度大大增加。由材料提供的信息可知,该地“1995—2013年流动沙地趋于固定”,表明其自然原因主要是植被逐渐恢复。植物具有固沙的作用,而固沙植物的生长则与气温和降水有着密切的联系(蒸发和降水影响土壤中的水分含量即干燥度)。在图2中作辅助线,如图所示。

从上图可看出:1995—2013年气温虽然有一定的波动变化(最大值为约9.3 ℃,最小值约8.2 ℃,两者相差约1.1 ℃),但无明显变化趋势,表明蒸发量变化不大;而降水则呈明显地波动增加(最大值450 mm,最小值310 mm,两者相差约140 mm),表明土壤水分含量增加,有利于当地植被生长,植被覆盖度的增加,导致其固沙的能力提高,流动沙地逐渐被固定下来,于是形成固定沙地。

【答案】气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

(3)毛乌素沙地1995—2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。

【解析】本问考查湖沼面积减小的原因。一般而言,湖沼面积的减小既与自然原因有关,也与人为原因有关。从图2中可以看出,该地1995—2013年降水量呈明显增加的趋势,从自然条件上讲应有利于湖沼面积的增加,但毛乌素沙地1995—2013年湖沼的面积不仅没有增加,反而减小,由此可排除自然原因的影响,应该是人为原因造成的。其人为原因主要是人口数量的增多,人类生活活动消耗的水量(生活用水)增加,人类生产活动强度增加,生产消耗的水量(生产用水)增加,导致蒸发(腾)到大气中的水汽增加,即实际蒸发(腾)量增大,地表水减少,汇入湖沼的水减少,因而造成湖沼面积的减小。