载人航天领域决策研究方法初探

石玉生黄伟芬江 源王焰磊吴 昊秦海波

(中国航天员科研训练中心,北京 100094)

1 引言

中国载人航天事业已经突破了在轨驻留、出舱活动和交会对接等三大关键技术,目前已开启空间站建设时代。中国空间站建成后,航天员在轨需要执行设备维护、科学实验、物资管理等复杂任务;且随着在轨驻留时长的增加,航天员面临突发情况的可能性也大大增加。这对航天员的决策能力提出了更高要求,需要加强决策的相关研究。

决策一直是心理学领域的研究热点,研究者进行了包括认知过程、风险偏好、影响因素等多方面的研究。现实生活中的决策往往较为复杂、影响因素较多,为了满足控制变量等实验室研究的要求,研究者们发展了各种各样的实验任务作为考察受试者决策行为的指标。这些实验任务虽然与实际生活中的决策存在较大差异,但易于实施、便于控制,对受试者的知识背景技能等无特殊要求,在决策类的研究中得到了广泛的应用。

由于实验室任务与现实生活中的决策存在较大差异,自上世纪90年代以来,以自然决策理论为指导,研究者使用访谈、调查等研究方法探究不同领域专家的共有决策流程和影响因素等,取得了不同于实验室研究的结果。

本文总结梳理不同的决策研究方法和研究任务,结合各种方法的优点,针对失重、密闭、噪音等航天特因环境,开展适用于长期在轨任务飞行的决策研究与决策支持,为空间站时代航天员长期在轨提供支撑。

2 实验室决策研究的常见任务

2.1 文字情景类任务

这类任务以文字形式呈现,首先描述某一个特定的决策场景,可能涉及到财产、生命安全等问题,要求受试者从给定的两个或多个选项中选择一个。例如受试者进行赌博选择,A选项肯定(100%概率)输掉50元,B选项25%的概率输掉200元,75%的概率没有损失等。研究者使用这种决策任务进行了风险偏好、框架效应、沉没成本、后悔厌恶、锚定效应等各种决策效应的研究。这些选项往往数学期望值相同,受试者选择不同的选项体现了他们的不同决策效应的大小。李虹等也使用这种方法研究了模拟逃生情景下决策风格对信源采纳偏向的影响。

2.2 风险游戏类任务

与文字类任务不同,风险游戏类任务中受试者往往需要作出数十次决策,每次决策都有可能带来收益或者损失,以最终的收益数作为衡量受试者风险偏好的指标,使用较多的风险游戏类任务包括掷骰子任务、剑桥博弈任务、气球模拟风险测试以及模糊决策中的爱荷华博弈任务。

掷骰子任务中受试者需要猜出骰子掷出的点数(1~6),每次可以猜1~4个数字,分别对应猜对赢或者猜错输1000、500、200和100元(数字可以变化),猜的点数越少,正确的概率越低,同时也是赢钱和输钱多的选项。剑桥博弈任务中受试者首先选择下注的概率,之后在给定的输赢概率中进行下注,下注完毕后系统反馈受试者当前下注的结果,以受试者的最终收益作为风险偏好的指标。这两种任务受试者可以明确知道当前决策的预期收益,称之为确定性风险决策。

气球模拟风险测试任务和爱荷华博弈任务中,受试者需要经过一定的决策次数才知道当前决策的收益期望,这种决策任务称为不确定决策或模糊决策。气球模拟风险测试任务中,受试者可以选择给气球充气,以获得更多的受益,但是充气越多则气球的爆炸概率越高,一旦爆炸则当前气球的受益归零;也可以选择停止充气保存当前收益进入到下一个气球,以受试者在给定数量的气球中所获得的累积收益作为风险偏好的指标。爱荷华博弈任务中被试可以在4种给定的选项中选择一个作为当前选项,选择完毕后系统会告知受试者的损失或者收益。4种选项中有2个选项长期收益较低,一个收益高但是损失也高,另一个收益低但是损失也低;另外两个选项长期收益较高,也满足收益高损失高、收益低损失低的特点。这类决策任务需要受试者首先学习不同选项的收益概率分布,之后再进行最优化的选择,一般认为前期的学习过程为模糊决策,后期的决策过程为风险决策。

2.3 信息板类任务

信息板类任务为了探究受试者在不同的情境下所采取的选项比较策略和搜索策略的不同,观察的是受试者在时间压力下进行选项比较的行为。常见的信息板任务会给出多个选项以及多个选项属性,不同的属性具有不同的权重值,要求受试者通过比较不同选项的属性值选出一个最合适的选项。例如,针对选购商品设置有品牌、价格、好评度、包装、购买便利性等5个维度,每个维度具有不同的权重值,给被试呈现6种商品,6种商品在5个维度上具有不同的得分,要求受试者综合商品的维度得分以及维度权重选择出一个最合适的商品。受试者选择的难点在于商品的维度得分均需要点击之后才能查看,并且决策时间有限,因此无法计算所有选项的维度加权和。实验过程中记录受试者查看选项的顺序以及总查看数量等信息,分析得到受试者采用的不同策略。已有研究表明不同时间压力下受试者选择的搜索策略也存在差异。

2.4 社会关系决策类任务

上述的决策任务均为单人决策任务,受试者的决策不会对他人造成影响,但是在实际生活中人们的决策除了影响自己之外还会涉及到他人。社会关系类决策任务研究的是不同因素对受试者进行社会类决策的影响。使用较为广泛的社会决策任务为最后通牒博弈任务以及在此基础上发展而来的独裁者任务。最后通牒博弈任务中分为分配者与接受者两个角色,在奖金总额固定的情况下,由分配者提出分配方案,接受者如果选择接受方案则双方按照分配者的方案获取奖金,如果拒绝则双方均无法获得本次分配的奖金。按照理性人假设,无论分配者提出何种方案,接受者均应接受以获取收益,但是实际上如果接受者知晓分配者为人类被试,则往往拒绝明显不公平的分配方案。这个任务也成为了证明社会关系公平原则的经典任务。在决策的研究中,通过让受试者扮演分配者或者接受者等方法,可以探究不同个性、不同情境下的受试者决策行为上的差异。

2.5 小结

从目前使用广泛的4类任务来看,实验室研究中使用的决策任务具有以下特点:

1)决策情景简单。受试者在实验室决策过程中情景简单直接,决策选项往往是不同偏好之间的差异;

2)决策信息完备。决策任务本身能够给受试者提供充足的决策信息,受试者不需要进行额外的信息搜索和分析处理过程,利用当前信息即可作出决策;

3)决策结果无连锁影响。决策任务往往是即时任务,受试者当前决策结果并不会对后续的决策任务造成影响。

4)决策者无专业背景要求。由于绝大部分实验室研究均在大学、研究机构等场所开展,参与实验的被试往往是在校学生,实验任务也基本以文字阅读的形式开展,对受试者的专业背景、个人经历、技能水平等均没有额外要求。

相比之下,现实生活中的决策场景往往是情景复杂、信息缺失、决策结果环环相扣的,尤其在紧急状态下许多决策结果会造成重大影响;此外,许多执行复杂决策的人员都是该领域中的专业人员。实验室任务与现实生活决策任务之间的不同也让目前的决策研究成果很难直接应用于实际生活中。

3 自然决策理论指导下的研究方法

目前研究大多集中在条件控制严格、场景设置较为简单的实验室研究,其研究结果的外部效度受到了部分研究者的质疑,许多研究结论无法直接在复杂的日常生活中进行应用。为此,部分研究者提出了自然决策理论,利用对经历过应急状态的专家进行关键事件访谈的方法,分析复杂的、高压力情景下专家的实际认知加工流程,试图以此来提高应急状态下新手的决策能力。

自然决策理论的研究主要为满足民航、军队等特殊环境下的决策需求而开展,主要目的是研究人们在困难情况下如何决策,这些困难情况的典型特征有高时间压力、高不确定性、高风险以及任务目标不固定等。在1989年的第一届自然决策理论学术会议上,研究者提出了自然决策理论,认为专家在应急状态下的决策主要以匹配、可用为主,而不是传统决策中的评估和选择。随后这个研究主题受到越来越多的研究者的关注,在1994年召开的第二届自然决策理论学术会议时有更多的研究者加入到这个领域的研究当中(与会人员由30余名增加至接近100名)。自然决策理论还激发了研究者关于情境意识、团队情境意识、团队共享心智模型等领域的研究,开创了一个全新的研究领域。

3.1 自然决策理论介绍

传统决策模型从人的认知加工过程出发,将决策看作是一个输入—处理—输出的过程,关注的是人们如何在给定条件下做出理性的决策,评价标准通常是观察被试做出的决策与数学上的最优解是否相符。实验室条件决定了传统决策无法模拟实际情景中较为复杂、动态的场景。

为了解决传统决策研究中存在的问题,同时结合决策研究的现实需求,研究者提出了新的自然决策理论。该理论认为在现实的、复杂的动态环境中,面临不确定的、高压力的场景,决策者并不是遵从传统的输入—处理—输出过程进行决策,而是对情景进行评估后选择已有的处理模式进行反应。一般而言有3种反应模式:①如果当下情境与经验中的某些情境匹配,则直接采取对应的决策流程和决策行为;②如果当下情境与经验中的情境存在一定的差异,则主要寻找这种差异存在的原因,评估这些差异带来的可能影响并对决策方案进行对应的修改,然后实施该方案;③如果当下情境无法与经验中的决策情景匹配,则根据当前情景的特征、结合过去的经验构建出新的处理方法,并且依据这种处理方法对当下情景的发展做出预测,如果预测结果能够接受则按照当前的方法进行处理,否则对当前方法进行一定的修改。其决策的核心是多种形式的匹配,而不是选择。

3.2 关键决策访谈法

为了获得专家在应急状态下的决策认知过程,自然决策理论的研究者们开发了关键决策访谈法来获取专家决策的全流程、关键决策点、决策依据等信息,并且随着实践不断发展完善。关键决策法是一套半结构化的访谈流程,通过对经历过紧急事件的专家进行访谈,获取专家在该种情况下的决策过程,主要包括情景分析(信息收集和评估)、决策点辨别(当前处于何种场景、该采取如何行动)以及行动评估(采取了这种行动是否可行)等。在关键决策法的访谈中,如何获取专家们的认知线索是一个非常重要的过程,为了更好地获取专家们的认知线索,研究者们积累了不同决策方向的问题作为认知探针,通过对认知探针回答的整理来分析专家的决策依据[41]。

一般而言,访谈过程需要全程录音,并且每次访谈持续时间不低于1 h,不高于2 h,但是在某些情况下也可以采取快速访谈方法(一般在15 min内结束)。访谈结束后需要整理录音的文字稿,让两名或者以上的编码者对访谈者提到的信息和决策点进行编码,然后分析受访者的决策流程和决策的关键点,为后续的研究或者信息显示提供决策依据。

3.3 自然决策理论的应用

作为一种主要使用专家访谈方法进行研究的决策理论,自然决策理论受到了许多传统决策研究者的质疑,他们认为自然决策理论的观点无法在实验室环境中得到验证,并且利用访谈方式得到的结论一致性较差。

为了应对这些质疑,自然决策理论的研究者们对包括消防员、坦克组组长、海上平台的项目管理经理等各种人群进行了访谈和回访,发现熟练的决策者在超过80%的情况下使用的是自然决策理论总结提炼的方法,并且其回访的结论一致性信度也较高。自然决策理论提出之后在美军的训练中得到了广泛应用;Wong等在救护团队的研究中使用了自然决策理论对决策流程进行研究和改进;Orasanu等在2005年利用自然决策理论对国际空间站中的乘组表现进行分析;Darby等利用该方法对铁路调度员的决策过程进行了探究。总的来看,自然决策理论在军事、航天、运动以及复杂工程场景下的应用越来越多。

此外,实验室研究中也有支持自然决策理论的证据。一项对比国际象棋领域中新手和专家表现的研究发现,新手在快棋(一局棋局时间少于5 min)中走出臭棋的比例要远远高于慢棋(一局棋局的时间往往大于50 min),而专家在快棋与慢棋中的表现则较为一致,这与自然决策理论的预期一致。

3.4 小结

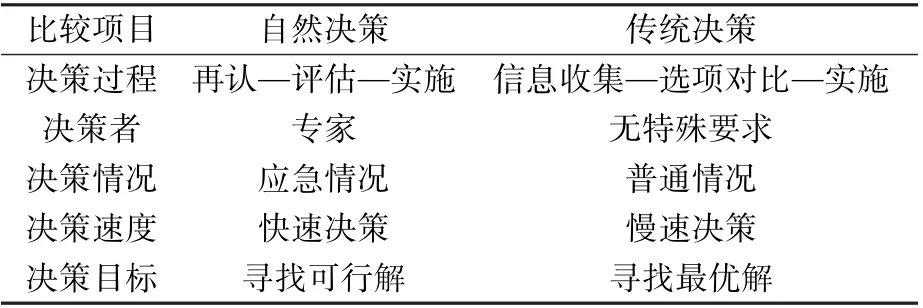

对比来看,实验室研究的决策任务较为简单,其可以较好地控制被试接收到的决策信息、较为明确地控制决策流程,对决策结果优劣也有明确的评价标准,便于进行数据分析,并且可以对比不同研究取得的结果,有助于了解被试基本的决策原则、偏好以及影响因素。但是实验室研究的外部效度较差,很多决策研究结果在现实生活中、尤其是复杂场景下进行应用时往往因各种因素的干扰而失效。

与实验室决策研究方法不同,自然决策理论的研究方法一开始就瞄准复杂环境下的决策过程,以真实执行过复杂决策任务的领域专家为研究对象,虽然得到的研究结果与实验室研究结果具有较大差异,但是往往更具有现实和指导意义,能够帮助现实生活中的决策者改进决策流程和决策质量。不过由于该方法进行的是定性分析研究,也存在着某些概念定义不清、不同研究者之间的研究方法差异较大等问题。目前已有研究者呼吁将定量分析、建模分析等方法引入自然决策理论下一步的研究之中。

总结来看,两种研究方法的主要差异见表1。

表1 自然决策理论研究方法与传统决策研究方法的主要区别Table 1 The main differences between naturalistic decision-making research methods and traditional decision-making research methods

4 载人航天领域中的决策研究

目前,国内外载人航天领域中关于决策方面的研究还较少,绝大部分研究和测试都集中在基本认知能力方面,通过测试评估航天员在轨工作记忆、知觉、注意等能力状态,避免因航天员基本认知能力下降导致操作失误。鉴于这些基本认知能力是进行良好决策,尤其是应急状态下决策的基础,因此也可以借鉴到载人航天领域的决策研究中。

目前NASA在国际空间站新一代的认知测试工具Cognition中引入了气球模拟测试任务,并且在双生子研究中发现长期在轨飞行并没有对气球测试中的表现产生影响,但是该研究只有一个对比样本,还需要更多的数据才能得到有说服力的结论。

5 展望

考虑到未来长期在轨飞行压力高、风险大、突发性强、关键决策后果不可逆等特点,开展针对航天员在轨决策的有关研究、分析航天员在轨决策能力和决策倾向变化等具有重要意义。

当前实验室决策研究发展出了丰富的决策范式和成果,利用成熟的测试方法评估航天员在轨决策风险偏好、理性决策倾向等决策特性的变化,将帮助研究者探究长期在轨环境对决策表现的影响,并可以指导工作安排及地面支持等工作。

此外,自然决策理论的研究目标与航天领域的决策研究目标更加贴近,需要更加重视其在航天领域内的发展和应用。目前自然决策理论在美军及NASA的研究中都得到了应用,尤其指导了美军和NASA部分工作手册和决策评估程序的编制与改进,取得了较好的应用成果。但是目前自然决策理论在国内的相关研究还比较少见,大部分决策研究仍以实验室决策任务为对象,取得的结果较难直接应用在复杂决策场景中。考虑到文化因素的可能影响,以自然决策理论为指导,开展真实、复杂、动态决策条件下的载人航天决策研究,将不仅能够在学术上丰富自然决策理论内涵,而且研究成果将能够直接用于指导航天员和相关系统提高决策质量,是未来载人航天决策研究中重点方向。