登月任务中压力应急状态下废弃物收集与排出系统发展研究

王云英 ,李西园 2,3,王 晶 2,4,侯雅琴 2,方明元 2,王 磊 2,马 进

(1.空军军医大学,西安 710032;2.北京卫星环境工程研究所,北京 100094;3.北京航空航天大学,北京 100191;4.可靠性与环境工程技术重点实验室,北京 100094)

1 引言

载人登月具有飞行剖面复杂、航天器构型多变、任务环境极端等特点,是复杂程度最高的系统工程之一。在登月任务中,航天器失压是风险程度最高、危害最严重的故障,在严重的失压故障下,航天员只能借助航天服进行6~7天的生命保障,直至航天器返回地球。在如此长的时间内实现航天员的生命保障,一方面需要解决舱内航天服,即应急压力服的长期工作问题;另一方面,在不影响航天服气密性的前提下,将人体产生的尿液、粪便等废弃物排出至航天服外也是必须要考虑的问题。NASA相关标准规定,对于穿着航天服长达24 h以上的任务需要考虑应急废弃物排出的问题,其中尿液收集量应按照每人6次/天设计,单次最大收集量不应低于500 mL,最大收集速率应满足50 mL/s,粪便收集则应当兼顾每人75 g/天及每人75 mL/天的需求。

在早期的航天长期飞行任务中,一般采用位于航天服衬底内的吸水材料进行吸收,但是舒适度较低,难以长时间工作。在水星计划、双子星计划中,NASA开始发展用于穿着航天服状态使用的尿液排出装置;在阿波罗计划中,NASA设计了尿液收集装置(Urine Collection/Transfer Assembly,UCTA),用于进行压力应急状态的尿液储存与传输,具有多天连续工作能力,并在此基础上发展了空间实验室、航天飞机用的应急尿液收集装置,兼顾了男、女航天员的使用需求;在Artemis计划中,NASA提出了猎户座乘员生存系统(Orion Crew Survival Systems,OCSS)的概念,作为长期(登月任务返回)生保系统的组成,主要依托NASA新型舱内航天服,其中应急尿液排出装置(Contingency Urine Device,CUD)是应急尿液排出的关键硬件,由快速断接器、管路、尿液容器、阀门等组成,可以实现航天员穿着航天服6天内的尿液排出问题。

本文针对未来登月任务中的尿液、粪便的收集、排出问题,系统整理、归纳了近50年间国外相关技术的发展,为未来中国相关型号研制提供数据支撑。

2 以往任务废弃物收集排出方案

2.1 水星计划和双子星计划

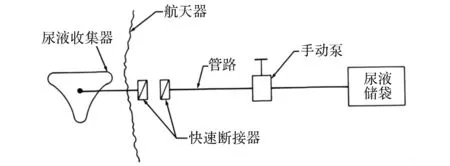

在1963年水星-阿特拉斯9号(MA-9)任务中,NASA首次提出了废弃物管理系统的概念,通过手动泵的方式将尿液输送至尿液储袋中,如图1所示。

图1 水星-奥特利阿斯9号的尿液排出系统[8]Fig.1 Mercury-Atlas 9(MA-9)urination system[8]

图中系统由2个主要组件组成:①穿着于航天服内的尿液收集器;②舱内的手动泵、管路、快速断接器、尿液储袋。在使用该系统时,航天员首先将尿排放至航天服内的尿液收集器中,并连接快速断接器,将两部分连通,通过手动泵将尿液抽出并储存在舱内的容器中。在后续飞行任务中,该系统可靠性较差,曾出现过泵难以操作、管路泄漏等问题。

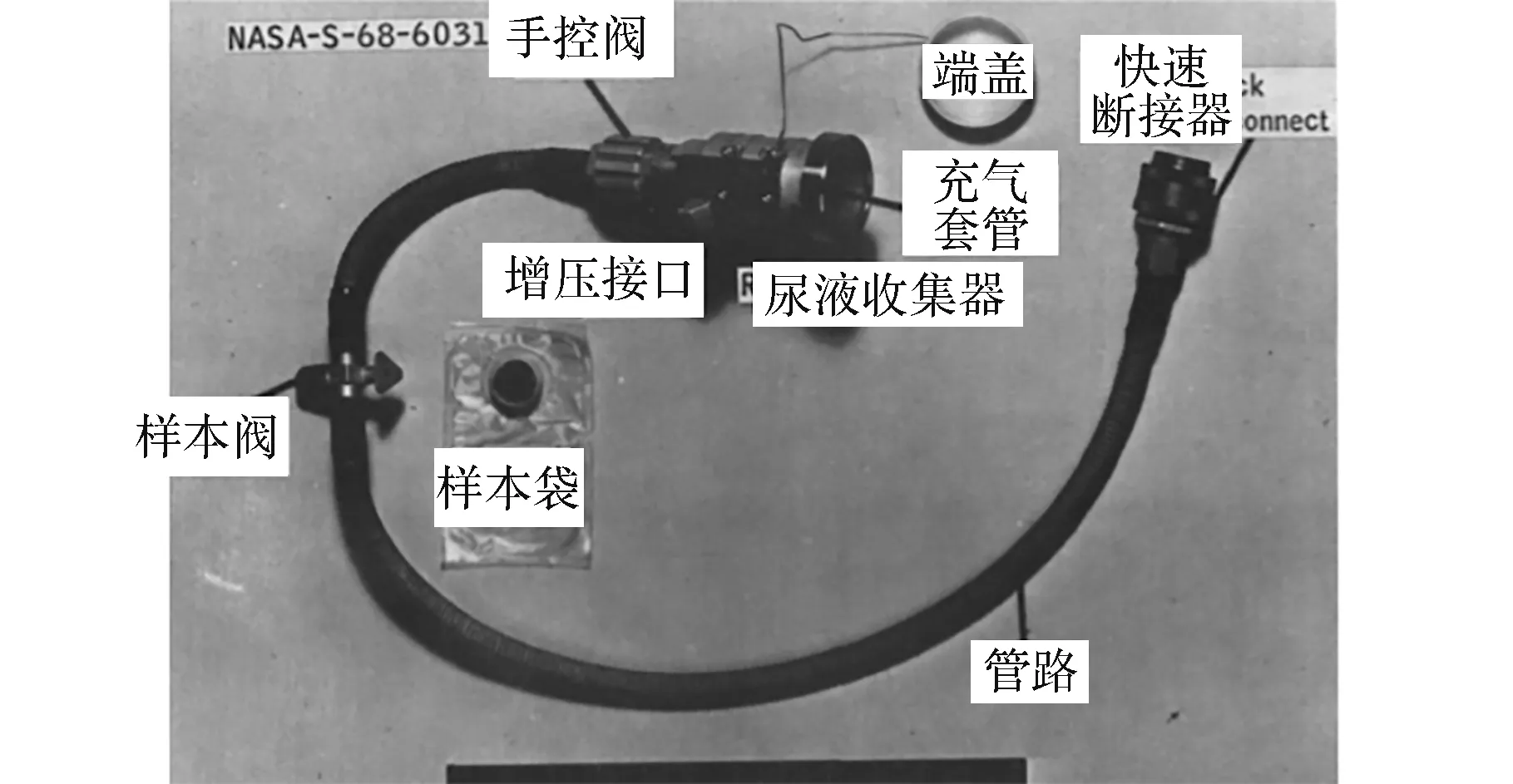

在1965年的双子星载人任务中,由于飞行时间更长,对于废弃物管理系统提出了更高的要求。排尿系统被分为2个不同功能的子系统:应急排尿系统(用于在穿着舱内航天服时进行排尿的系统)和飞行中排尿系统。其中应急排尿系统继承水星计划相关技术,由航天服内的尿液收集器和航天服外的排尿管路组成。图2为航天服内部的尿液收集器,图3为双子星Ⅲ、Ⅳ号使用的飞行中尿液排出系统。

图2 航天服内尿液收集器[8]Fig.2 In-suit urine-collection device[8]

图3 双子星Ⅲ、Ⅳ任务飞行中的尿液排出系统[8]Fig.3 Inflight disposal of urine for Gemini missions III and IV[8]

图3所示系统的主要组件包括:①尿液收集器为圆柱形结构,通过向顶部的充气套管进行增压以实现气密,防止尿液漏出(图4);②可伸缩尿液储袋,通过拉伸波纹管形的可伸缩尿液储袋,可在尿液收集器、管路内形成负压,对尿液进行捕获。随后通过舱内外的压差,可将尿液排放至航天器外(图5)。

图4 尿液接收器组合体[8]Fig.4 Receiver-line assembly[8]

图5 可伸缩尿液储袋[8]Fig.5 Extendable urine bag[8]

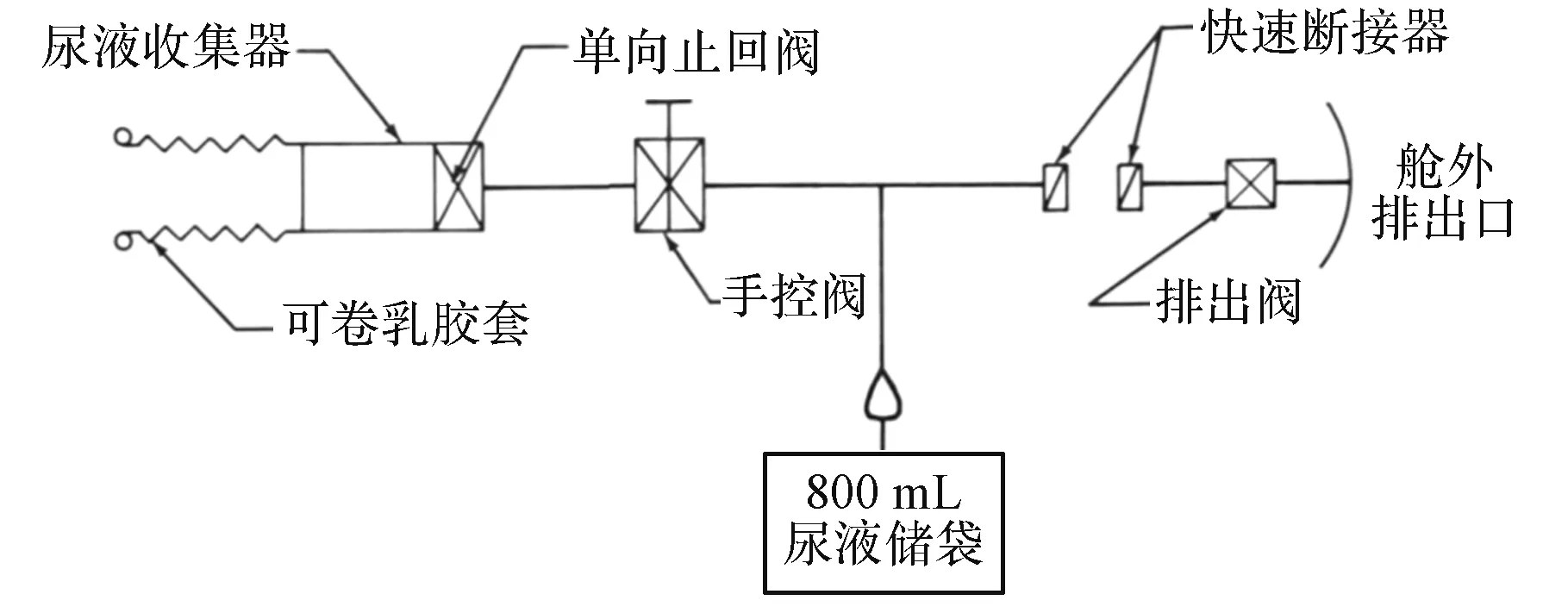

在实际使用中,该尿液排出系统主要问题在于可伸缩尿液储袋由另一名航天员手动控制,伸长速度必须与航天员排尿速度成正比,以形成负压对尿液进行收集,这样需要航天员精准配合操作,否则导致尿液漏出。随后在1965年的双子星V~Ⅻ任务中,NASA重新设计了废弃物管理系统。其主要结构如图6所示,其中尿液收集器使用1个可卷曲的乳胶套管进行尿液收集,并防止尿液漏出。尿液收集器和尿液储袋如图7所示。

图6 双子星V~Ⅻ任务飞行中的尿液排出系统[8]Fig.6 Inflight disposal of urine for Gemini missions V~Ⅻ[8]

图7 双子星V~Ⅻ任务尿液接收器及储存袋[8]Fig.7 Urine receiver assembly and collection bag for Gemini missions V~Ⅻ[8]

相对于双子星Ⅲ、Ⅳ任务中的飞行中尿液排出系统,新系统主要使用舱内、舱外压差驱动,即每次排尿后通过阀门控制800 mL尿液储袋与真空直接相连。在下次使用时,尿液即可直接吸入尿液储袋中,同时管路上也设置了止回阀,以防止倒流。此外,在双子星Ⅶ~Ⅸ任务中,管路上还有采样阀用于保存尿液样本进行后续分析。综上,双子星计划中已经初步将尿液收集、排出系统分为正常飞行用系统和应急用系统,并明确使用压差作为尿液驱动的排出方案,但系统尚存诸多问题,使用较为困难。

2.2 阿波罗计划和航天飞机

在20世纪60年代的阿波罗载人登月任务中,废弃物管理系统由尿液收集与排出系统和粪便废弃物收集系统组成。其中尿液收集与排出系统的主要组成部分是尿液接收装置(Urine Rseceptacle Assembly,URA)、尿液转移装置(Urine Transfer System,UTS)、尿液收集和传输装置(Urine Collection and Transfer Assembly,UCTA),在其中几次飞行任务中,还包括样本采集装置等。1968~1969年间的阿波罗7号至阿波罗11号飞行任务中,未穿着航天服的航天员使用尿液转移装置排尿。1969~1972年的阿波罗12号~阿波罗17号飞行任务中,未穿着航天服的航天员主要使用尿液接收装置,尿液转移装置作为备用,其中尿液接收装置和尿液转移装置的原理如图8所示。

图8 尿液接收装置和尿液转移装置[10]Fig.8 URA and UTS[10]

图8所示的尿液接收装置和尿液转移装置均使用航天器舱内外的压差作为尿液收集的驱动力,其中尿液转移装置由可卷薄壁乳胶管、1.2 L尿液储袋、阀门、快速断接器、管路等组件构成。处于安全及卫生考虑,可卷薄壁乳胶管为个人消耗品,使用5~6次后需进行更换。航天员可以通过可卷薄壁乳胶管向尿液收集袋中排尿,随后将尿液储袋与管路相连,完成向舱外的排出,也可以选择同步完成排尿/尿液排出操作。尿液接收装置为1个手持的圆柱形容器,使用时直接与舱外的真空环境相连,透过内部的蜂窝结构亲水膜对尿液进行捕获并排出。其内部容积为480 mL,使用中的最大排尿速率可达40 mL/s。此外,系统的外部管路还具有电加热器,用于防止冰堵。但是,该系统收集尿液的主要动力仍然来源于尿液自身的速度,圆柱形容器内的空气流速较慢,因此系统只能作为辅助收集,较难适用于女性航天员。

在实际使用中,尿液转移装置较为复杂,使用舒适度不高,尿液接收装置每次需要额外的60 s吹干时间,操作步骤较为繁琐,每次损耗舱内氧气量较大。

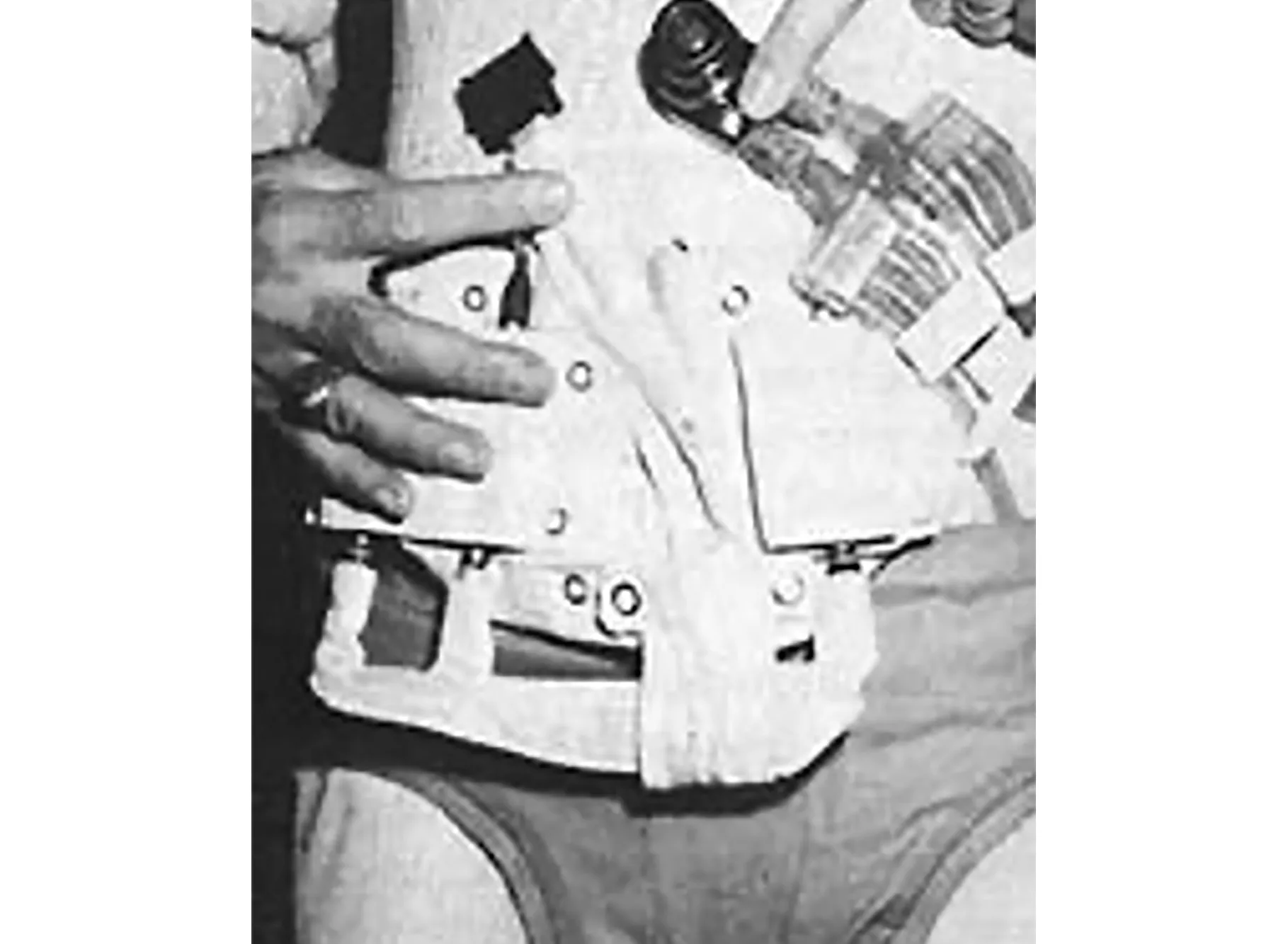

在发射阶段、舱外活动和应急模式下则使用航天服内部的尿液收集和传输装置,如舱外活动时穿着登月服、失压长期生保时穿着舱内服等场景。阿波罗计划中舱内服、舱外服均基于A7L系列压力服组件,支持使用尿液收集和传输装置进行尿液收集与排出。该系统由1个可卷薄壁乳胶管和腰间的尿液储袋组成。收集的尿液可以在乘员穿着航天服时排出,也可以在脱下航天服后,通过管路连接到航天器废弃物管理面板上排出。图9为航天员穿着尿液收集和传输组件,图10为阿波罗16号使用的尿液收集和传输装置的连接关系图。

图9 尿液收集和传输装置[10]Fig.9 Urine collection and transfer assembly[10]

图10 阿波罗16号尿液收集和传输装置连接关系[10]Fig.10 Connection relationship of Apollo 16 urine collection and transfer assembly[10]

阿波罗计划中尿液收集和传输装置主要供男性航天员使用,女性航天员则以材料吸收的方式为主。

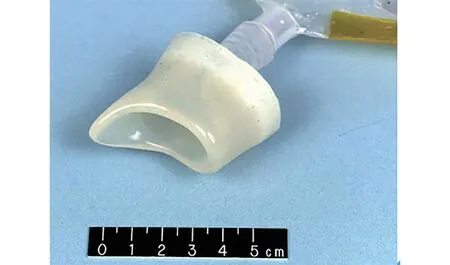

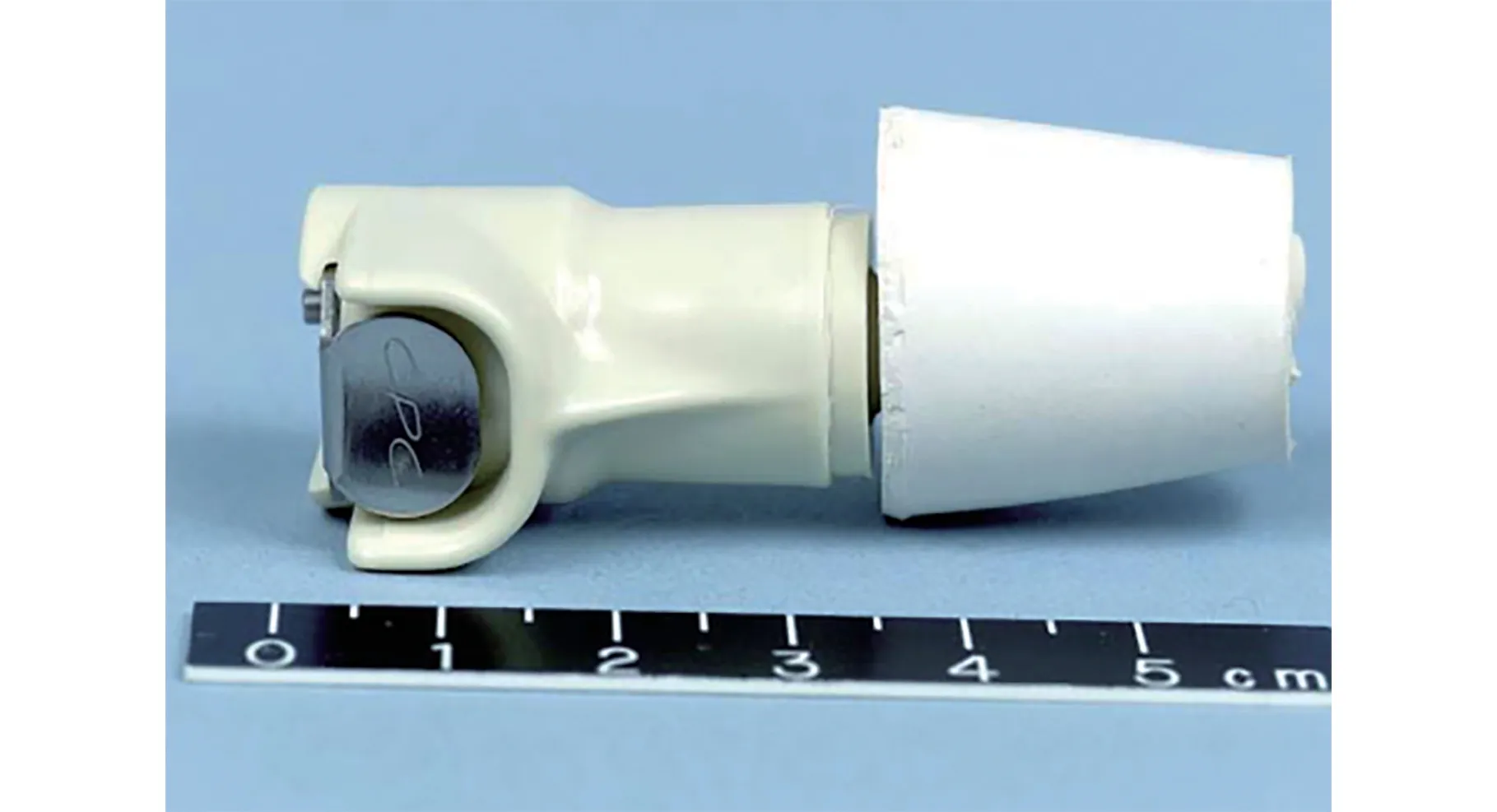

在1973年的空间实验室及1981年开始的载人航天飞机任务中,除具有固定的尿液收集装置外,航天服内也具有改进的尿液收集和传输装置,可替换的尿收集适配器组件(Urine Collection Device Adapter)提供了女性航天员可用的型号,图11、图12分别为男性、女性航天员使用的尿收集适配器组件。

图11 尿收集适配器(男)[14]Fig.11 Urine collection device adapter(Male)[14]

图12 尿收集适配器(女)[14]Fig.12 Urine collection device adapter(Female)[14]

此外,优化后的尿液收集和传输组件还具有尿收集适配器快速断接器、样本收集袋等组件,用于返回地面后对航天员每天的尿液样本进行分析,具体如图13、图14所示。

图13 尿收集器快速断接器[14]Fig.13 Urine Collection Device(UCD)quick disconnect[14]

图14 采样袋[14]Fig.14 Urine sample storage bag[14]

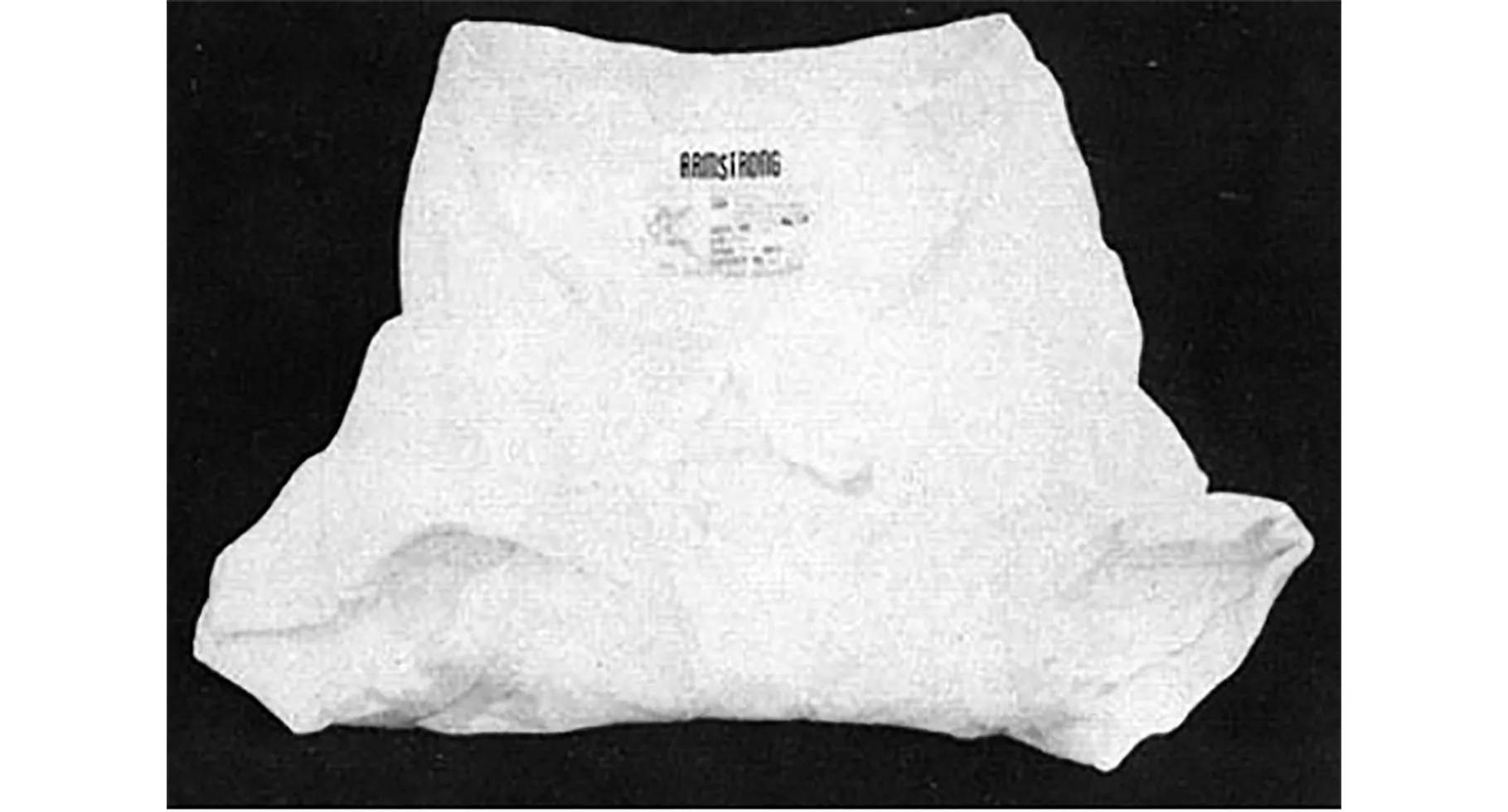

阿波罗计划中的粪便收集系统包括粪便收集装置(Fecal Collection Assembly)、粪便袋(Fecal Bag)、粪便控制装置(Fecal Containment System),其中粪便收集装置和粪便袋主要用于飞行中的粪便收集,图15所示的粪便袋仅能用于正常飞行中,不能用于穿着航天服的状态。

图15 粪便袋[10]Fig.15 Fecal bag[10]

粪便控制装置(Fecal Containment System)是穿着航天服情况下的应急粪便收集装置,其穿着于液冷服或常用服(Constant Wear Garment,CWG)内部,可用于在压力应急状态下的粪便收集,能容纳1 L左右的粪便,如图16所示。其主要结构为贴身弹性的短衬裤和贴在臀部的吸收材料,在实际使用中,尿液、粪便中的湿气被填充材料吸收,并逐渐挥发到服装气体中,最终被排风系统吹除。同时为了防止使用者的皮肤和粪便长期接触,穿戴之前需要涂抹特制软膏。

图16 粪便控制装置[10]Fig.16 Fecal containment system[10]

阿波罗计划-航天飞机任务中,设计上已经考虑了长期穿着压力服生保状态时的尿液、粪便处理问题,其中尿液排出方式已经较为成熟可靠,具有长期使用的能力,但粪便依然以储存为主,难以支撑长期使用。

2.3 空间站方案

对于空间站而言,即使发生失压事故,也可以快速返回飞船,启动自主返航程序,因此基本不需要考虑长时间穿着舱内航天服时的排尿需求,其尿液处理系统主要为固定于舱内的厕所。

与应急状态的尿液处理理念不同,空间站尿液处理更注重物质、能量的闭合度,目前国际空间站中水再生系统(Water Recovery System,WRS)对尿液中水的回收比例高达85%。尽管更高的水利用率能满足更长期飞行的需求,但目前该类设备质量和体积一般难以满足登月任务要求。因此,在目前技术水平下,对于应急状态的尿液处理,仍应选择直接排出的方式,这样具有最低的成本和最可靠的结构。

3 未来登月任务中的应急废弃物收集与排出

3.1 应急尿液收集与排出方案

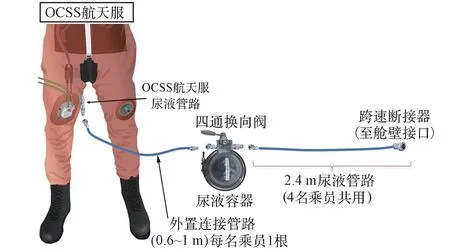

Artemis计划开始于2017年,旨在将美国航天员在2024年左右送往月球,并在未来登陆更遥远的火星。在Artemis计划中,猎户座乘员生存系统(Orion Crew Survival Systems,OCSS)提供了长达6天的失压防护能力。新型双压力制度舱内航天服是猎户座飞船中的主要压力防护手段,具备了短期、长期的生保能力。原型系统已经通过真空有人测试,但目前头盔、液冷服、手套、废弃物收集及排出系统等辅助单元仍在设计阶段。猎户座乘员生存系统中的应急废弃物管理(Off-Nominal Waste Management,ONWM)是在压力应急模式下对废弃物进行收集、排出的重要系统之一,其中应急尿液排出装置(Contingency Urine Device,CUD)充分考虑了阿波罗计划中尿液收集和传输装置的诸多不足,其主要设计要求包括:

1)使用寿命内应至少达到24 L排出量,即4人6天的排尿需求;

2)尽可能使用透明材料,使航天员对尿液排出过程有直观感觉,以判断系统可靠运行;

3)设计满足穿着航天服操作,由于穿着航天服后航天员活动性较差,触觉感受能力较低,任何操作都应该由穿着压力服的受试者来验证;

4)在舱内发生失压时,航天服外的系统应由4名乘员共用;

5)材料应能承受6天的真空暴露和尿液暴露;

6)系统仅用于压力应急状态,正常飞行时间应收纳于航天器内部。

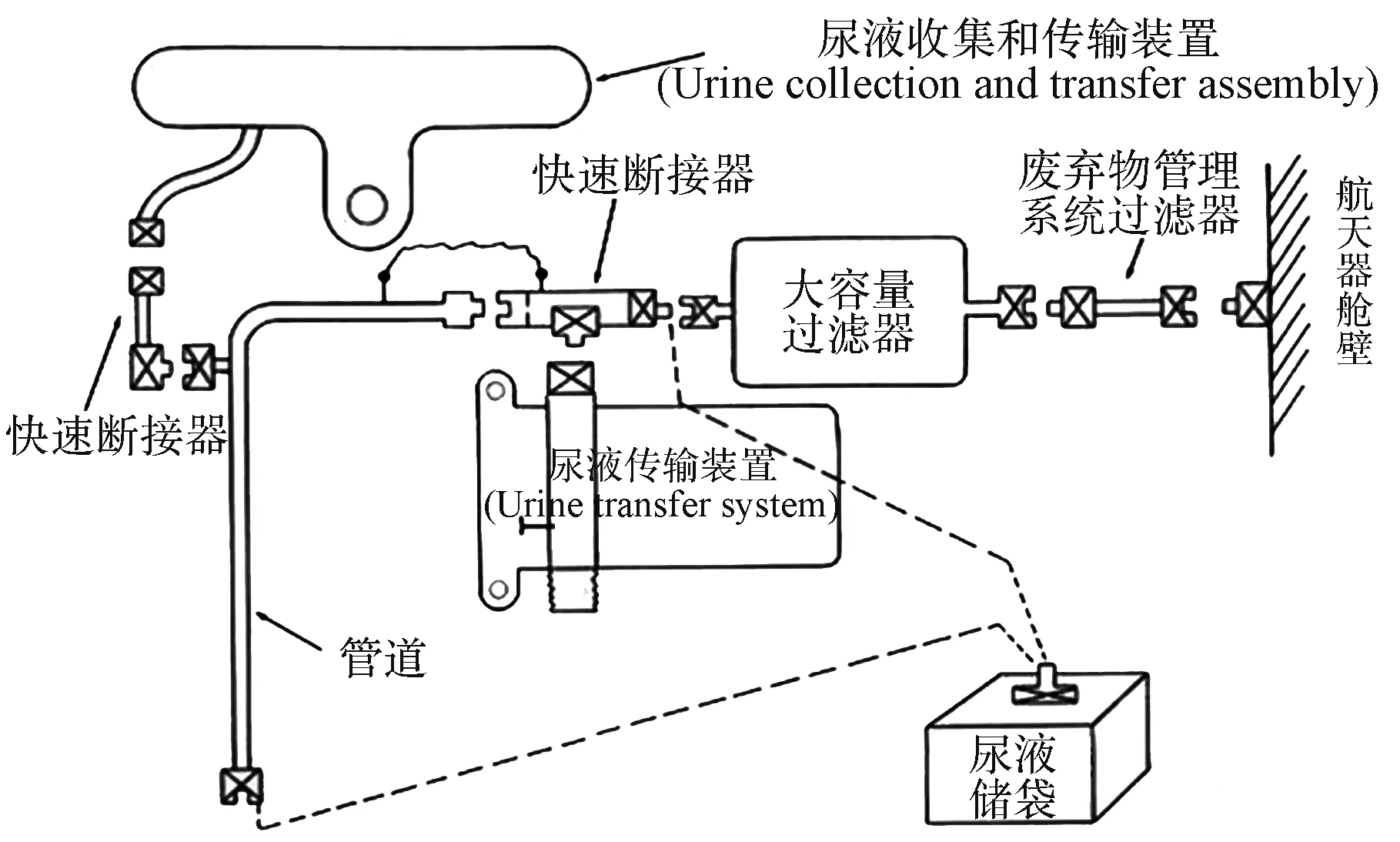

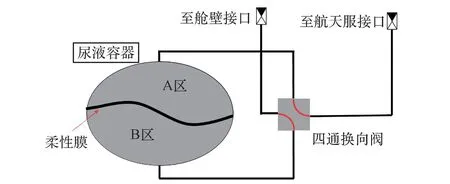

为了满足设计要求,应急尿液排出装置由快速断接器、管路、尿液容器和舱壁上的排出接口组成,装置运行的主要动力依然为航天服和舱外的压差,系统连接如图17所示。

图17 猎户座应急尿液排出装置[24]Fig.17 Orion contingency urine device[24]

猎户座应急尿液排出装置与之前的尿液排出装置的最大区别在于不直接与真空相连,尿液容器通过1个弹性隔膜分隔成A、B 2个区域,各500 mL,隔膜的作用在于防止系统直接与真空相连,同时不阻碍压力的传递。通过选择不同的隔膜厚度,可调整管路内部压力,提升舒适度。其原理如图18所示。

图18 猎户座应急尿液排出装置原理图[24]Fig.18 Schematic diagram of Orion contingency urine device[24]

猎户座应急尿液排出装置中四通换向阀的4个端口分别连接至尿储容器A区域、舱外排出管路、尿储容器B区域、航天服管路。通过扳动四通换向阀可以实现尿储容器A/B区域交替进行尿液收集、排出。航天员使用步骤如下:①连接快速断接器;②在排尿过程中手动交替切换四通换向阀实现对尿液的连续捕获、排出;③尿液全部排出后,断开快速断接器。

目前猎户座应急尿液排出装置已经通过压力循环试验、尿液浸泡试验及穿着航天服测试。图19所示模拟环境和航天服间的压差,航天员穿着航天服对猎户座应急尿液排出装置进行评估。装置硬件已经迭代至V2版本,其性能、使用寿命等均可以满足设计要求,未来的研制工作主要考虑微重力条件下的气液混合流动以及出口温度、压力的影响。

图19 穿着航天服对猎户座应急尿液排出装置进行评估[25]Fig.19 Pressurized,suited OCSS CUD functionality evaluation[25]

3.2 压力应急状态下的粪便排出方案

对于登月任务中失压后长期生保环境下的粪便收集、处理问题,目前尚无成熟解决方案,只能通过在失压发生后供给流质、少残渣食物以减少废弃物的产生,同时通过应急粪便收集系统对少量粪便进行收集,并储存于航天服内部,该种方式系统简单,但存在清理困难,舒适度较差等问题。针对未来以载人登月为代表的长期有人深空探测任务,NASA在2016年向公众征集用于舱内服的废弃物排出方案,旨在寻找一种可用于失压生保状态下6天可用的兼顾尿液、粪便废弃物的排出方案,并于2017年2月选择了3种获奖方案,如图20所示。

图20 Space poop challenge获奖方案[27]Fig.20 Space poop challenge winners[27]

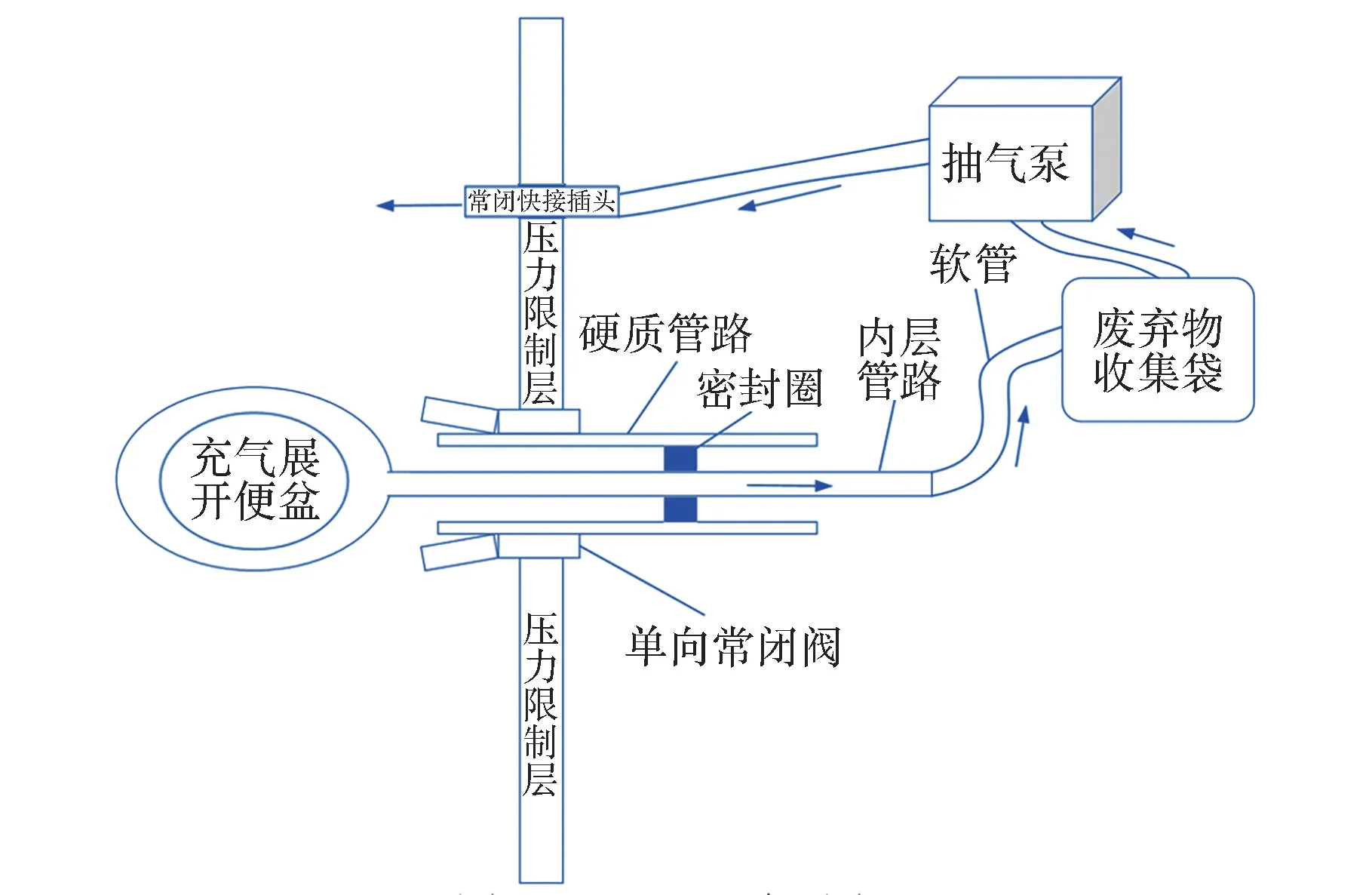

为了在失重环境下对尿液、粪便进行收集、排出,3种方案均使用气流携带的方式对废弃物进行吹除,但具体实现方式存在差异。其中新一代舱内服用会阴接入的如厕系统(MACES Perineal Access&Toileting System,M-PATS)是唯一具有演示样机的方案,也是目前可行性最高的方案,其原理图如图21所示。

图21 M-PATS原理图[28]Fig.21 Schematic diagram of M-PATS[28]

新一代舱内服用会阴接入的如厕系统主要包括:①航天服上的单向常闭阀用于在非使用时对压力服内部进行密封;②硬质套管在需要使用时穿过航天服的单向常闭阀,将充气展开便盆、尿液收集器或清洁用品送入航天服内部,并在保证气密性的前提下实现内部管路的连接;③软管用于实现尿液、粪便的传输;④废弃物收集袋用于对废弃物进行收集、过滤,防止其进入抽气泵;⑤抽气泵用于提供系统的主要驱动力,并将抽出气体输送回航天服内部,降低不必要的气体损失。图22为收纳于硬质套管内部的可展开便盆、尿液收集组件及清洁装置。

图22 可充气便盆、尿液收集组件及清洁用品Fig.22 Inflatable bedpan,urine-collection devices and cleaning devices

综上所述,相对于尿液废弃物排出,目前对于长期生保状态下的粪便排出尚无成熟方案,目前国外的概念性方案中以气体输送粪便等废弃物为主,由于其排出时间相对较长的特点,应考虑排出过程中尽可能减小气流损失,即优化各个连接部位阀门等组件,降低流阻,以提高粪便输送效率,同时考虑将气流进行回收。

4 小结

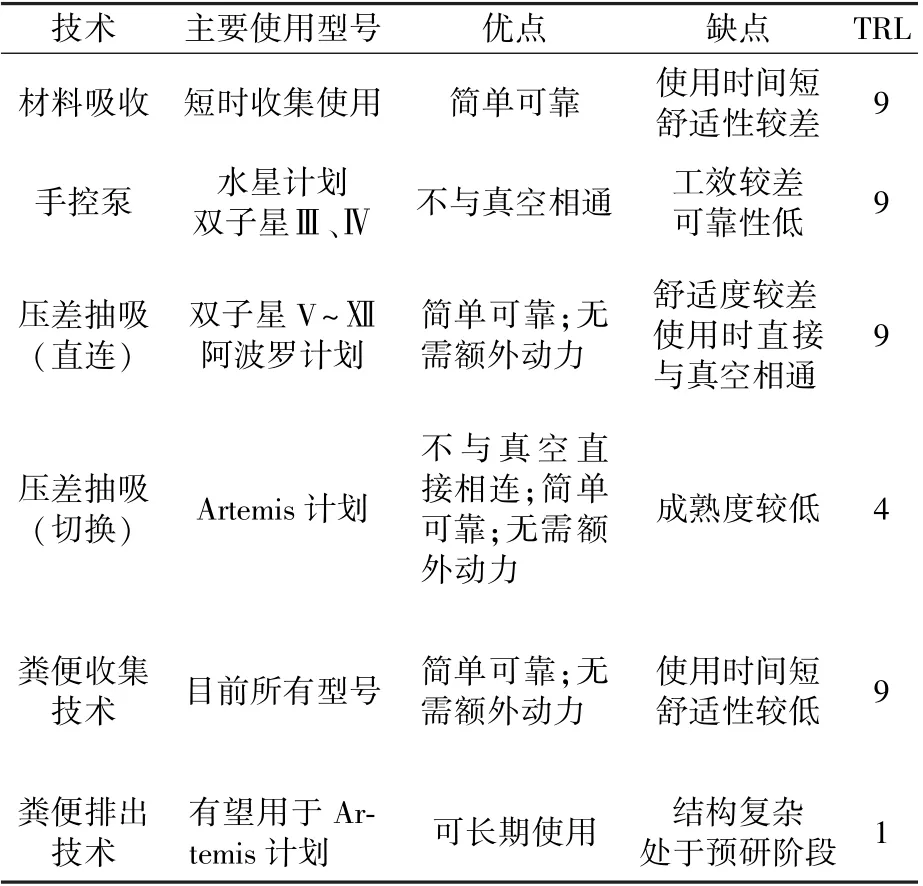

本文针对载人登月过程中压力应急状态下的废弃物处理问题,对国外航天器中已经应用的和处于预研阶段的压力应急状态下尿液、粪便的收集、排出方案进行了整理,并根据航天产品技术成熟度等级的定义对其技术成熟度等级进行了评价,如表2所示,其中TRL(Technology Readiness Level)为技术成熟度等级。

表2 国外废弃物收集、排出技术对比Table 2 Comparison of waste collection and transfer technology

对于穿着航天服状态下尿液处理,得到了如下的结论:

1)目前国外针对穿着航天服状态尿液的处理已经较为成熟,对于穿着舱内服、舱外服状态均有相应的型号应用,在中国型号研制中应充分参考国外的成熟方案和设计理念;

2)在技术指标上,应急尿液废弃物排出系统设计寿命应至少达到满足每人6次/天,尿液处理总量至少1 L/天,最大流量至少需要达到50 mL/s的要求;

3)对于尿液的驱动方式,应首选压差作为驱动方式,即利用航天服与空间真空背景间的压差将尿液进行排出,但出于安全性、舒适性考虑,应当避免系统与真空直接相连;

4)对于尿液排出装置的验证,除了在地面进行压差模拟、压力循环、尿液浸泡等特殊试验外,还应当考虑通过在轨试验对其微重力下的流动特性进行测试;

5)穿戴式的尿液收集装置应具有不同的替换接口,满足不同航天员的穿戴舒适性需求。

对于压力应急状态下粪便的处理,目前只有收集方案较为成熟,排出方案目前尚无成熟应用的案例,通过对国外方案设计的调研,得到了如下结论:

1)使用气流对粪便进行输送是目前最为可行的方法,驱动力可选择泵、航天服-真空间的压差等;

2)应急状态下粪便收集和处理系统的能力至少应达到每人75 g/天及75 mL/天的要求;

3)相对于尿液排出系统,粪便收、排出系统应考虑尽可能对气体进行回收,即通过泵将抽出的气体返回航天服或舱内环控生保系统;

4)目前粪便排出系统成熟度较低,距离实际应用距离较大,建议开展相应预研工作。