一次成功的春季强对流寒潮天气气象服务总结与思考

冯晓钰 黄 艳 吴天贻

金华市气象局,浙江 金华 321000)

0 引 言

全球气候变暖已是不争的事实。研究表明,近60 a来,我国东部长期增暖明显,冬、春季节气温对全球变暖响应最为显著[1],2019年冬季(12月至次年2月)金华国家基本气象站平均气温为9.8 ℃,较常年平均(1981—2010年30 a平均为6.9 ℃)偏高2.9 ℃,为金华国家基本气象站有气象资料记录以来最暖的冬季,且于2020年2月20日入春,较常年平均入春时间(3月16日)提前近1个月。在气候异常偏暖背景下,早春冷空气南下,冷暖交汇明显,强对流天气呈现提前、偏多、偏强的特点。加强对灾害性天气的监测预警、提升灾害性天气的应急气象服务能力等是有效避免和减轻气象灾害的重要手段。针对一次成功的高影响天气过程气象服务典型案例,进行定性、定量分析,总结气象服务经验,可以更好地提高气象服务水平和服务能力,提升防灾减灾效益。

1 强对流寒潮天气过程概况

2020年3月25—26日受强暖区控制,金华市白天最高气温升至27~29 ℃,其中金华国家基本气象站25、26日最高气温平均值为28.8 ℃,为建站以来历史同期最高值。受切变线和强冷空气先后影响,26—28日出现了降水和降温天气过程。26日傍晚到夜里全市出现了雷阵雨天气,并伴有强雷电、短时强降水和局地7~9级雷雨大风等天气;自27日早晨起,受强冷空气影响,气温明显下降,全市普降中到大雨,局部暴雨;自28日早晨到上午,部分地区还出现了短时冰粒;日平均气温的过程降温幅度达14~16 ℃,29日早晨最低气温为4~6 ℃,山区为1~3 ℃,高海拔山区为-1 ℃左右,大部分地区出现了寒潮天气过程。

这次天气过程覆盖范围广、对流强度强、降温幅度大、降水量大、带来的气象灾害明显。在这次强对流寒潮灾害性天气预报服务中,金华市气象部门预报超前准确,及时有序发布预警信息,提前主动开展全方位新媒体气象服务,全市应急处理启动早,部门联动响应快,社会媒体投入,市民主动参与,形成了上下合力。在这次天气过程中,未出现任何恶性事件,社会各界和广大公众对气象服务和城市应急管理给予了高度评价。

2 要素简要分析

2.1 强对流天气

2020年3月26日16—19时对流云团自西向东快速移过金华地区,期间共出现1412次闪电,最大小时雨强为26.9 mm,出现在武义石井里;另外,26日16时—27日08时全市有71个站点出现了7级以上的大风,最大为磐安城区23.1 m/s(9级)。

2.2 寒潮天气

在强冷空气影响下,全市平均气温下降明显,26日平均气温为21~23 ℃,28日平均气温仅为5~7 ℃,最大过程降幅达到15~17 ℃,最低气温降至5 ℃以下,一些站点最低气温降至0 ℃以下,以高山站为主,全市最低气温出现在金华北山,仅为-2.7 ℃,大部分地区达到寒潮标准。

2.3 累计降水量

26日08时—29日08时,全市平均面雨量为60.4 mm,大于50 mm的站点有235个(占比为71%),大于100 mm的站点有3个,最大累计雨量为婺城区塔石105.3 mm。3月下旬此类强降水天气过程罕见,统计表明,金华国家基本气象站3月下旬(21—31日)累计雨量达166.4 mm,破建站以来历史同期最高纪录,此次降水过程累计雨量占比高达78.3%,列历史同期第二。

3 气象服务分析

3.1 预报准确、决策果断、预警发布及时有序

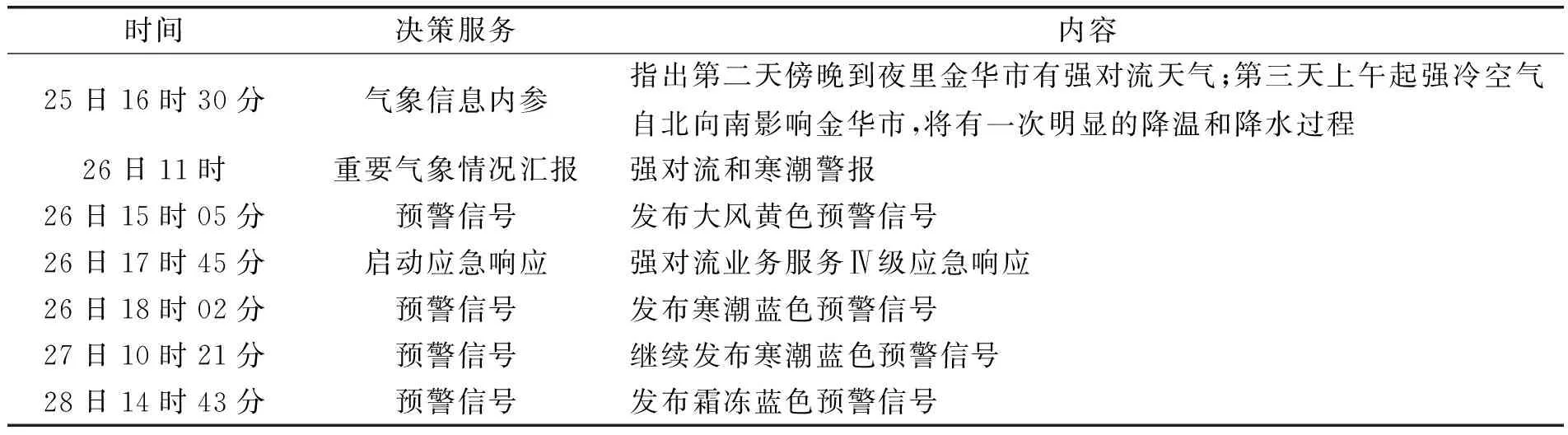

针对该次天气影响过程,金华市气象局领导高度重视、全面部署;气象台值班员和首席预报员加强值守,认真研判天气形势,及时汇报,于25日下午向金华市政府领导、应急、交通、农业、国土等联动部门发布气象信息内参,26日上午拉响史上第一次“强对流+寒潮”双警报,并密切关注天气变化,不间断跟踪监测服务,做到决策服务早于应急响应启动命令,同时根据天气影响过程的变化情况,及时有序地发布多个预警信号,共发布决策服务短信10条,受众达30742人次。表1为金华市气象台决策服务过程。

表1 金华市气象台决策服务过程

3.2 信息传递

3.2.1 主动、超前、靶向、全面

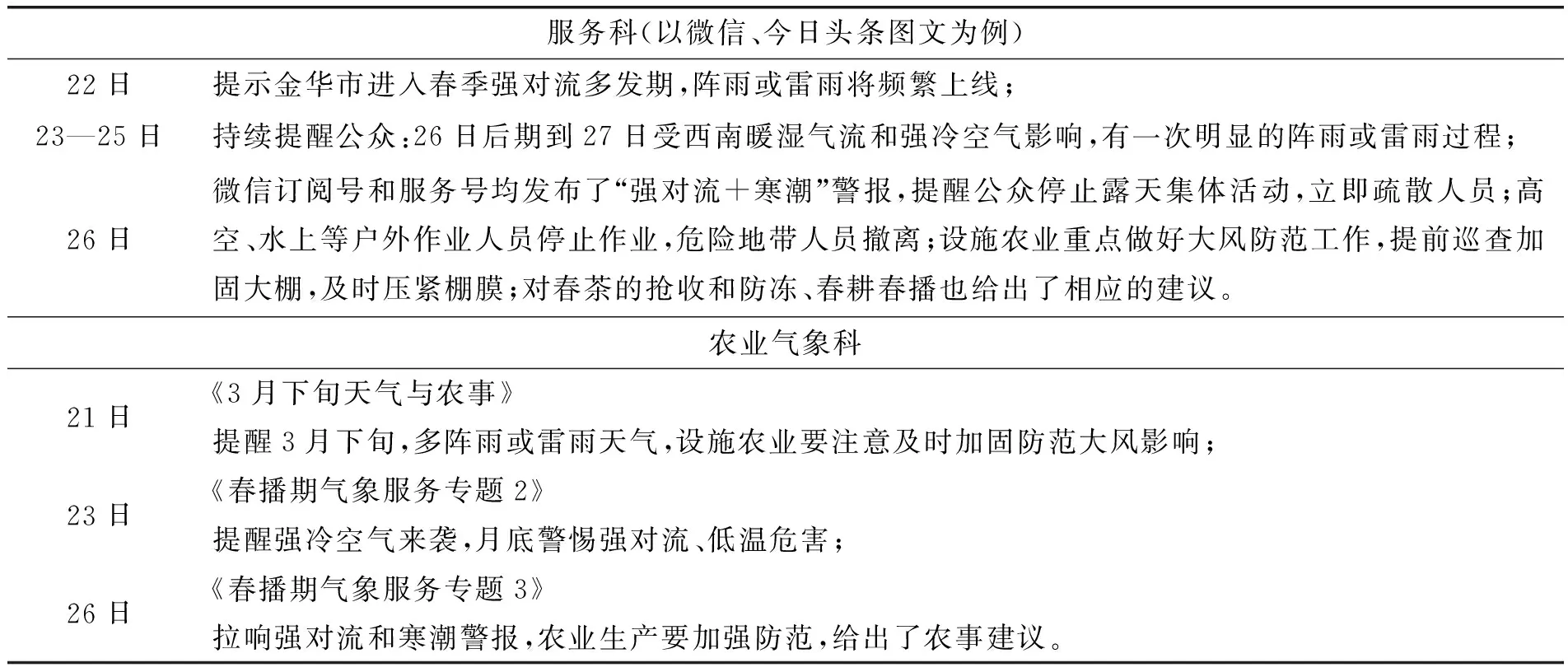

除传统气象信息传播途径——短信、96121声讯电话、电视、广播电台、传真、电子显示屏和金华天气官网外,金华市气象服务中心紧跟天气形势,利用微博、微信、今日头条、抖音、QQ群等新媒体手段,从3月21日起,提前4~5 d开始靶向对公众和农业等提供气象服务。在天气过程发生当日,通过微信,主动向用户推送消息列表,传递“强对流+寒潮”警报消息,提醒公众注意天气变化及做好防护。纵观整个天气过程,气象服务中心主动传递气象信息,做到超前服务,提出有针对性的建议。服务途径多样化,服务范围全方位覆盖,受到公众的广泛关注。表2为金华市气象服务中心气象服务过程。

表2 金华市气象服务中心气象服务过程

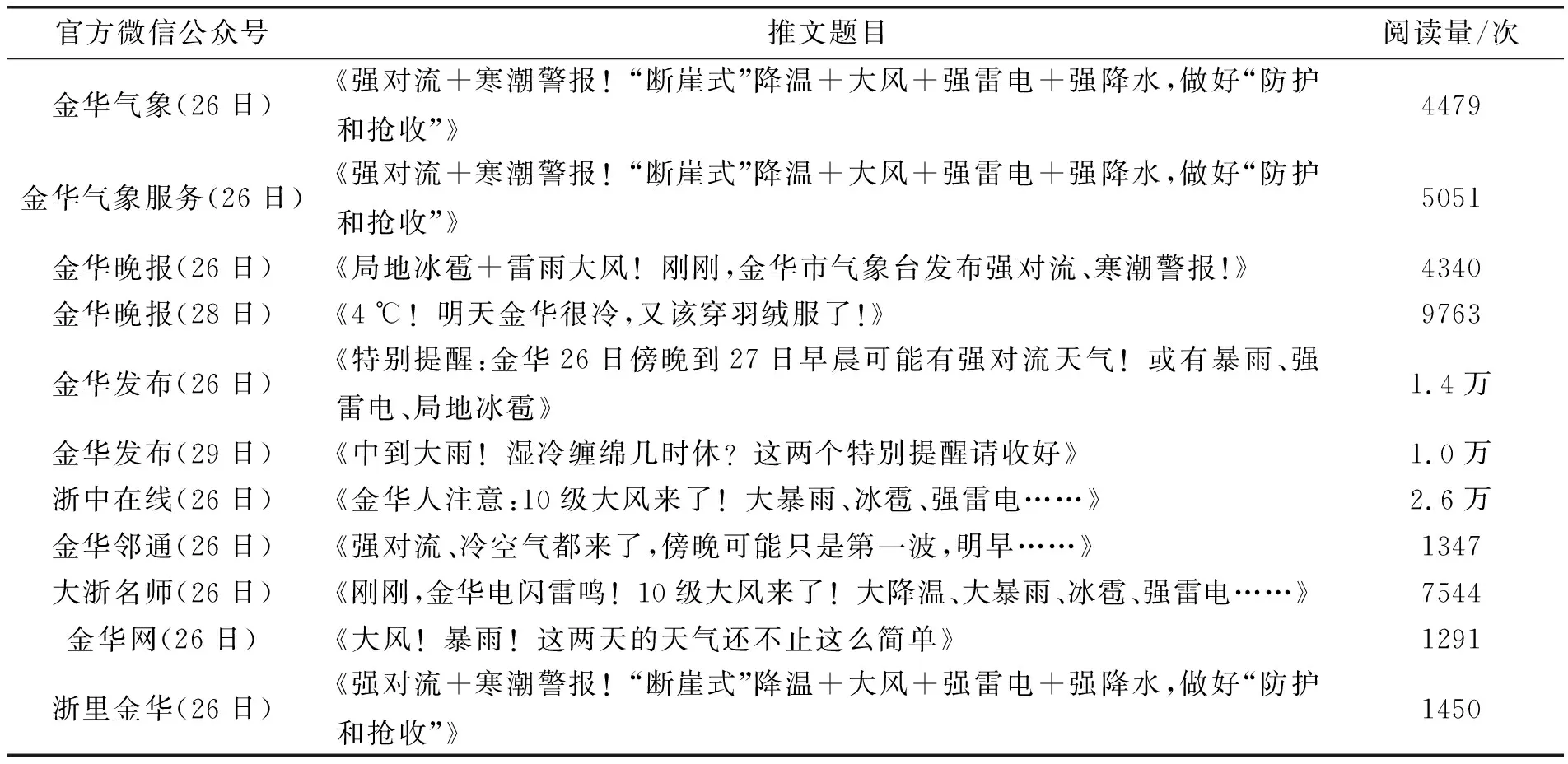

3.2.2 与官方媒体合作,提升气象信息传播力

尽管进入自媒体时代,人人都是发声者,但是官方媒体的地位依旧不可撼动,从纸质时代到网络时代,其受众面、传播力和影响力并没有削弱,反而利用其便捷性、快速性、实时性等优势获得了更多的关注。在以往电视台来气象台采访获取最新天气资讯的基础上,气象服务中心化被动为主动,将天气信息与服务提醒主动提供给“金华气象媒体群”微信群,发挥官媒优势,将气象信息传播力提升至最大化。在这次天气过程前后,金华市主流官方媒体均有转发或编辑发布,阅读量和信息传播力得到显著提升。表3为金华市主流官方媒体微信推文及阅读量。

表3 金华市主流官方媒体微信推文及阅读量

3.2.3 当地论坛和朋友圈发挥重要作用

此次天气过程发生前(3月26日上午),除一般的天气预报和预警信息外,最具特色的是一份根据金华市气象台最新预报,由金华市人民政府防汛防台抗旱指挥部发送至各县(市、区)防汛防台抗旱指挥部、市防汛防台抗旱指挥部有关成员单位的“明传电报”《关于做好强对流天气防范工作的通知》,在微信朋友圈、浙中在线论坛及各地微信公众号广泛传播。各行各业人员积极转发,尤其是销售、中介和微商等,拥有相对较多的当地客户和朋友,积极分享至朋友圈、微信群或者群发,温馨提示亲朋好友,提前防范傍晚到夜里的强对流天气,全市未出现任何恶劣事件。

3.3 信息共享、部门联动、积极应对

金华市气象部门加强与交通、农业、国土、应急等部门的信息传递和联动防灾。强对流发生时正值下班高峰期,公安交通部门加强交通疏导;农业部门提醒大棚加固和冷空气影响后谨防低温冻害;自然资源和规划局于21∶53与气象局联合发布地质灾害气象风险预报,提示全市部分农村山区发生地质灾害气象风险等级较高(黄色预警),需密切关注降雨情况,做好地质灾害防范工作;应急部门则提前到岗,坚守一线,根据气象部门发布的预警信号及时启动预案,降低灾害性天气的影响。

4 一次成功的气象服务指标化分析

4.1 预警信号与强天气服务时间提前量

金华市气象台于3月26日15∶05发布大风黄色预警信号,提前量达到135 min;强天气预警服务雷电大风提前量为104 min,为政府组织、相关部门防灾减灾赢得了时间和主动。

4.2 推文涨粉量、阅读量、转发量

“金华气象”微信订阅号平时的涨粉量平均维持在个位数,阅读量维持在1000次左右。3月为世界气象日活动月,2020年开展线上“记录风云变幻摄影比赛”和“气象科普知识有奖竞答”活动后,涨粉明显;随着活动结束,新增粉丝数明显下降。26—28日又出现了一个新高峰,单日涨粉量高达305人;从微信推文逐日阅读量可知,26日的阅读量达到4479次,为3月最高值(3月已有世界气象日活动效应,已高于平时阅读量);同时26日今日头条的推文有11个转发量,创图文转发量新高,均可表明公众对此次强对流和寒潮天气过程的关注。图1为微信推文3月涨粉量和阅读量。

图1 微信推文3月涨粉量和阅读量

5 结 语

一次成功的天气过程气象服务是多方面配合的结果。该次强对流寒潮天气的气象服务经验对金华市气象部门应对灾害性天气过程具有十分重要的参考价值和现实意义,其中有许多方面值得总结与思考。

(1)超前准确的预报预警信息是决策服务的前提。气象预报预警结论的正确与否、提前多少是气象服务工作开展和政府部门决策指挥防灾减灾工作成败的关键。在该次天气过程中,对于强对流的影响时间、影响范围和冷空气影响的降温幅度等都预报得较为准确,提前数日发布气象信息内参,提前2个多小时发布预警信号,做到决策气象服务先于应急响应启动命令,为政府决策部门科学安排部署防灾减灾工作争取了有利时机。

(2)主动、超前、靶向、全面的气象信息传递是新时代气象服务的有效手段。灾害性天气往往突发性强、时效短,传统媒介有定时性、单一性等特点,已不能满足当下需求,气象部门不仅要发挥传统媒介的作用,发挥微信、微博、今日头条、抖音、自媒体等新媒体优势,而且还需主动加强与官方主流媒体的合作,利用其受众面、传播力和影响力,将气象信息传递至千家万户。

(3)充分信任,人人行动,发挥每一个公民的力量是气象服务的制胜法宝。在此次天气过程中,最为突出的是“明传电报”——一份官方政府文件在微信朋友圈、论坛等社交平台广泛传播。从政府、官媒,到广大百姓,接收并传递了这份气象信息,公众做到心中有预知、行动上有计划,大大减少了气象灾害损失。

(4)信息共享、部门联动、积极应对是防灾减灾工作的重要举措。气象灾害与社会发展和人们生活息息相关,影响范围广,涉及行业多,只有加强部门会商与联动,才能具体落实到各行各业,才能最大程度地体现气象服务效益。

6 思 考

在该次强对流天气过程中,先后出现了多种强对流天气,预报员仅选择发了大风黄色预警信号,而未发布雷电黄色预警信号。实际上出现了强雷电天气,公众对雷声感受明显,尽管也做好了强对流天气预警服务,但强雷电天气预警服务仍成为此次气象服务中的不足。一方面仍需加强人才培养,提高预报员的判断力和决断力;另一方面,未来是否可以有“强对流预警信号”,当对流云团快速影响时,一般会有风雨雷电等影响,此时,一个包含有多要素的预警信号是否更为合适?在一定程度上也能避免预报员手忙脚乱出现错误。

另外,在此次强对流天气过程中,人人都是气象信息传递员,为气象部门的信息传递提供了非常重要的帮助。然而,公众的防灾、减灾、救灾、抗灾知识仍存在一定的差距,气象部门还需要“三走”开展科普宣传工作,“走”出单位,“走”入门户,“走”进心里,真正使公众了解气象灾害或天气变化可能带来的影响,从心里愿意争当气象信息传递员,实现防灾减灾效益最大化。