双偏振雷达偏振参量产品在宁波的初步释用

李 云 沃伟峰 方艳莹

(宁波市气象局,浙江 宁波 315012)

0 引 言

新一代多普勒天气雷达不仅能探测气象目标的位置和强度,还能探测目标的径向速度和速度谱宽,得到大气风场信息,对短临天气尤其是对突发性强对流天气如雷暴、短时强降水、龙卷、下击暴流等灾害性天气的监测预警发挥了重要作用,是防灾减灾气象保障必不可少的工具[1]。但新一代多普勒天气雷达只发射和接收水平偏振电磁波,对降水系统内部水凝物粒子相态的识别能力和对降水的估测能力非常有限。具有双线偏振功能的多普勒天气雷达可以同时发射水平和垂直方向的电磁波,可探测水平偏振反射率因子ZH、差分反射率ZDR、相关系数CC、差分传播相移率KDP等与降水粒子类型、形状和分布等要素密切相关的参数,对降水粒子的相态识别、空间分布、降水估测等都有较好的指示意义[2-3]。双偏振天气雷达是新一代天气雷达的发展趋势,自2011年至2014年底美国完成了其境内158部WSR-88D多普勒天气雷达的双偏振功能升级改造[3],我国近年来也逐渐开展了双偏振雷达的升级改造工程。2019年2月宁波新一代多普勒天气雷达升级改造完成并投入应用,分辨率达到250 m,采用业务应用广泛的双发双收(SHV)模式,利用模糊逻辑算法,对强对流降水粒子进行相态识别。

由于S波段双偏振多普勒天气雷达在我国业务应用不久,对其偏振参量产品的研究应用还处于初始阶段,尤其是一线业务人员对其认识还较少。本文通过介绍双偏振雷达的主要偏振参量产品以及已有的研究成果,并利用宁波双偏振雷达探测资料,分别对一次强对流过程和热带气旋的降水过程,进行降水粒子相态识别以及强度分析等应用研究,为业务人员在开展双偏振多普勒天气雷达应用方面,提供一些参考和帮助。

1 差分反射率ZDR

偏振雷达的偏振(或极化)是指电磁波在传播时其电场的振动方向,电场在水平方向振动的称为水平偏振波,在垂直方向振动的称为垂直偏振波,常规天气雷达只发射一种偏振波即水平偏振波,双偏振雷达可同时发射水平和垂直两种电磁波。在实际中粒子并非总是球形,反射率在不同极化方向上会产生差异,差分反射率ZDR就是用来描述雷达水平和垂直反射率因子的差别,计算公式为:

(1)

其中ZH是水平偏振的反射率因子,Zv是垂直偏振的反射率因子。差分反射率ZDR表达了一个探测空间体(距离库)平均的粒子形状,ZDR大小与粒子的尺寸和轴比(粒子的半短轴和半长轴的比率,表示扁平率)有关,ZDR单位为dB,典型取值范围为-2~6 dB[4]。

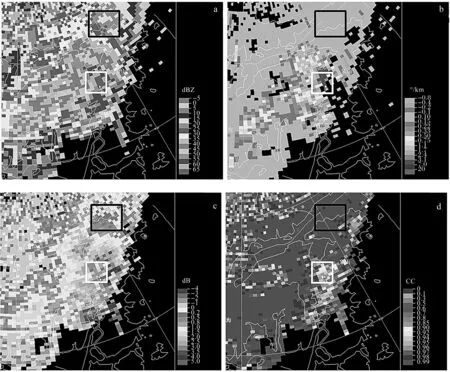

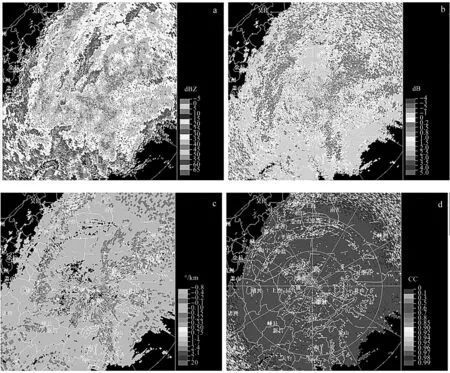

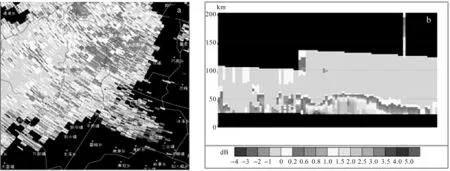

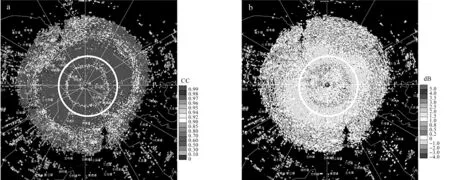

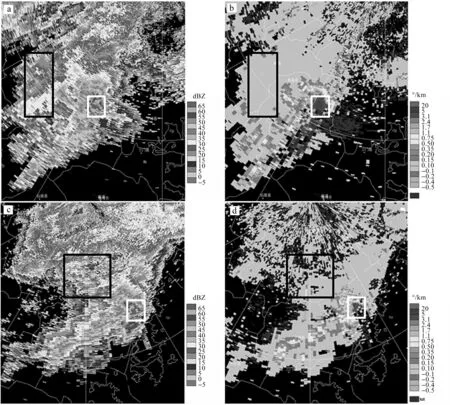

研究表明[3],粒子直径大于1 mm的雨滴都是非球形的,可以近似为扁球体,雨滴越大越扁。小雨滴近似于球形,ZH≈ZV,ZDR接近于0;大雨滴的ZH>ZV,ZDR>0,雨滴越大,ZDR越大。理论上对S波段雷达而言,当雨滴直径分别为2 mm、4 mm、6 mm时,对应的ZDR值分别为0.5 dB、2.1 dB和3.8 dB;大气中竖向椭圆形的冰晶ZH 通过宁波双偏振雷达2019年以来的多次过程应用发现,结合反射率因子后,差分反射率ZDR可以有效识别粒子的相态和尺寸。图1为2019年3月21日11∶02(北京时,下同)强对流的0.5°仰角反射率因子和偏振参量回波图。由图1a可见,在风暴单体中心出现了ZH>60 dBZ的强反射率因子核心(图1a中白色方框区域),对应差分反射率(图1c),在ZDR大值中出现了ZDR的较小值,尤其是在65 dBZ以上的区域,ZDR为0~-1.4 dB,说明此处出现了冰雹,且冰雹的周围是大雨区,实测此地出现了直径1~2 cm的冰雹。在风暴单体的外围ZH<35 dBZ的区域(如黑色方框包围区域),ZDR值在-0.3~1 dB之间,说明粒子较接近球形,为小雨滴区,但每一个小雨滴并不为完全的球形,有的ZDR值略小于0;在风暴反射率因子>35 dBZ的区域,ZDR普遍出现了1 dB以上的值,说明对流风暴主体部分雨滴较大,同时在核心区的前侧,ZDR值最大达到了4~5 dB,说明在风暴单体的前侧出现了大雨滴,此处大雨滴的形成是粒子大小筛选和长时间增长的结果[3]。 图1 2019年3月21日11∶02强对流的0.5°仰角反射率因子和偏振参量回波图(a.ZH、b.KDP、c.ZDR、d.CC) 图2为2019年10月1日14∶54 1918号台风“米娜”的0.5°仰角反射率因子和偏振参量图(此时“米娜”中心位于宁波雷达东南130 km附近,7级风圈半径为200~330 km)。图2a中反射率因子强度多在35~50 dBZ之间,但差分反射率ZDR值(图2b)非常小,均在-0.5~1 dB之间,在2019年其他的热带气旋降水中,也都显示存在如此特征(图略),说明热带气旋基本是由小于等于2 mm的小雨滴组成,这是热带降水的一个典型特征,可能是由于缺少冰相的增长过程造成的[3]。 图2 2019年10月1日14∶54 1918号台风“米娜”的0.5°仰角反射率因子和偏振参量图(a.ZH、b.ZDR、c.KDP、d.CC) 另外,ZDR也可以用来识别对流风暴中的上升气流位置。在强的上升气流区,雨滴会被上升气流带到0 ℃层以上,产生过冷水滴,过冷水滴的ZDR仍为正值,就会在0 ℃层以上ZDR为0或负值的区域出现正的ZDR值,同时可以在风暴单体中观测到正的ZDR呈垂直柱状分布,也就是ZDR柱[5,8-9],正的ZDR顶端可以延伸到0 ℃层以上1~2 km,ZDR柱常出现在风暴发展达到成熟阶段前。图3为2019年3月21日9∶49强对流1.5°仰角差分反射率ZDR图和沿风暴移动方向的ZDR垂直剖面。由图3a可知,在1.5°仰角(4.3 km左右高度)仍有ZDR的大值区,最大值达4.19 dB,从ZDR垂直剖面图(图3b)可知1 dB值伸展到了5.5 km高度(约-10 ℃层高度),结合反射率因子(图略)可知,此ZDR柱刚好位于风暴单体前侧入流区。 图3 a.2019年3月21日9∶49强对流的1.5°仰角差分反射率ZDR图、b.沿风暴移动方向的ZDR垂直剖面 相关系数CC用来描述水平和垂直极化的回波信号变化的相似度,可用于区分降水和非降水、数据质量改善以及雷达取样体内水凝物粒子的均匀性识别,取值范围为0~1.00[4]。相关系数CC与取样体中降水粒子的均质性密切相关,均质性越好,相关系数越大,可用来判断水凝物相态的均一性。如果取样体只包含雨或雪,则CC值接近1,如果取样体既包含雨滴又包含冰雹,则相关系数会明显降低。对于S波段雷达来说,尺寸较大的干冰雹CC值常小于0.85,干的小冰雹CC值在0.9~0.95之间,湿冰雹CC值在0.9~0.96之间。CC常常受到地物杂波和旁瓣回波的影响,非气象目标CC值较低,值得注意的是由于衰减,在强降水的后侧,CC会出现明显的低值。同时,在反射率因子小于20 dBZ以及波速展宽在长距离后,CC会出现不可靠值[3]。 如图1 d所示,在强对流单体核心区外围,相关系数基本为接近1的值,说明此处为相态均一的液态降水回波。在风暴核心区,在ZH大、ZDR<0的区域,CC值出现了下降,在0.85~0.95之间,说明出现了干的小冰雹。同时在白色方框的前侧、风暴的V形缺口处,出现了CC值小于0.7的低值区,说明此处为非气象回波,可能是强上升气流夹卷的碎片造成的粒子随机取向,引起了随机散射相位差异。在“米娜”台风降水中,整个观测范围相关系数CC值均为1,说明为相态均一的液态降水回波区(图2 d)。 相关系数CC和差分反射率ZDR还可以用来识别融化层,尤其是在中高仰角。当高空的冰晶、雪花和软雹下降到0 ℃层附近时,表面会发生融化,在融化过程中,液态水的相对增加导致介电常数的增大,对电磁波的反射能力增大,这导致雷达反射率、差分反射率增大。同时,融化层附近既包含固态的冰晶、雪花,也包含液态的雨滴和外包水膜的固态粒子,相关系数CC会明显减小,出现一个CC低值环区,融化层以下转为以液态雨滴为主,CC又增大。如图4a所示,2019年3月21日上午在雷达站周围2.9~3.6 km高度附近出现了CC低值环,环内为相态均一的降雨,环外为固态的冰晶、雪花或霰粒子(软雹),CC值都接近1。如图4b所示,在同样高度上,出现了明显的ZDR环状大值区;在此环状高度以上,为ZDR<0的负值区,表明此处为球形或纵向椭圆形的冰晶、雪花、霰粒子或干冰雹。环状大值区的出现,说明此处固态的冰晶、雪花或冰雹开始融化,出现外包水膜,ZDR增大。从图4可知,对融化层的识别,采用相关系数CC,比采用差分反射率ZDR更清晰,这是由于融化层下雨滴会产生ZDR正值。另外,ZH、CC和ZDR相互配合,也可以用来识别雨雪相态转换。 图4 2019年3月21日上午融化层识别(a.CC、b.ZDR) 在雨中水平极化的电磁波相比垂直极化的要慢一点,不同极化方向上的传播路径存在相位差,用ØDP表示,ØDP与粒子的形状和密度有关,当粒子为圆球形时,ØDP=0,当粒子为横椭圆形时,ØDP>0;当粒子成竖椭圆形时,ØDP<0;ØDP还与粒子的密度有关,同一探测区域内粒子的密度越大,ØDP值越大。差分传播相移率KDP指水平偏振和垂直偏振脉冲沿着某一段传播路径的相位差与路径长度之比。KDP的计算公式为: (2) 式中,r1和r2分别为测量点1和测量点2与雷达的距离,KDP是单位距离的ØDP,一般典型取值范围是-0.5~8°/km[4]。KDP对冰雹和波速阻挡不敏感,与降水率线性相关,可以用来估测降水,KDP正值越大,扁平粒子越多,降水量越大。理论上,当雨滴直径小于4 mm时,KDP的值几乎是0;只有当雨滴直径大于4 mm时,KDP随着雨滴直径的增加而明显增加,同时降雨强度越大,KDP越大。干冰雹的KDP较小,接近0或是负值,通常在-0.5~0.5°/km之间,大的冰雹KDP波动很大,有时不能获得符合质量控制的KDP值,S波段多普勒雷达当CC<0.80时,不计算KDP,KDP会出现缺值;另外对于S波段雷达,直径较小的湿冰雹,KDP值会出现很大的正值[4]。 图5为2019年3月21日10∶12和11∶02反射率因子ZH及差分传播相移率KDP图。在反射率因子ZH<35 dBZ的区域(图5a、5c中黑色方框),KDP在-0.1~0.1°/km之间(图5b、5d中黑色方框),说明此处雨滴为小雨滴且雨强较小。在接近风暴核心区,随着反射率因子的增大,KDP逐渐增大,在ZH>40 dBZ以上区域,出现KDP>0.5°/km的值,在50 dBZ以上区域,出现KDP>1°/km的值,说明出现大雨滴且雨强较大。10∶12和11∶02在风暴的核心区,0.5°仰角最强反射率因子高达71 dBZ(图5a、5c),两个时刻还分别出现了三体散射和旁瓣回波,据此可判断应有2 cm以上的大冰雹出现,但从图5b可知,10∶12在反射率大于等于65 dBZ的区域,出现了KDP>5°/km的明显偏大的KDP值,最大达到11.2°/km,说明此时这个中心是大量密集的直径小于12 mm的湿冰雹,且伴有强降水,这与实况相符,信息员报告出现了1 cm以下的冰雹,附近测站分钟雨强达2.7 mm。11∶02虽然反射率因子强度和形状与10∶12的相似,但从KDP来看,强核心区南侧出现了KDP的空缺(图5 d),且核心区KDP极大值为5.2°/km,明显小于10∶12的核心值,结合ZDR和CC可知,此处以干冰雹为主,雨强较10∶12的减小,强降水范围较10∶12的缩小,附近测站降水分钟雨强为0.7 mm。这表明KDP可以帮助识别区分干湿冰雹和强降水。 图5 2019年3月21日10∶12和11∶02反射率因子ZH及差分传播相移率KDP图(a.10∶12 ZH、b.10∶12 KDP、c.11∶02 ZH、d.11∶02 KDP) 在1918号台风“米娜”的降水中,从差分反射率ZDR可知,热带气旋降水粒子尺寸较小(图2b),从KDP来看(图2c),也验证了这一点。在ZH<40 dBZ的区域,差分传播相移率KDP<0.2°/km,说明雨滴和雨强都很小;但在ZH>40 dBZ以上的区域,虽然ZDR仍然较小,但KDP值却明显增大,达到0.5°/km以上;在ZH达到45~50 dBZ的区域,ZDR<1 dB,但此处KDP值达到了0.5~1.4°/km,附近镇海站出现了39.3 mm/h的强降水,说明在这个区域虽然粒子尺寸较小,但是粒子密度较大,仍会产生较强的降水回波。这表明KDP在估测强降水时可以单独作为判据使用,但需注意KDP在降水超过一定量时才能较好地发挥作用,对于大雨以下的识别作用不太明显。 (1)在实际应用过程中,将不同仰角ZDR和反射率因子进行同步对比分析,对于降水粒子相态和尺寸的识别,具有较好的应用效果。当降水粒子为液态时,差分反射率因子ZDR与降水粒子的尺寸有较好的对应关系,雨滴越大,ZDR越大,在热带气旋降水中,ZDR值较小,显示粒子尺寸较小;采用ZDR结合水平反射率因子ZH,可以识别冰雹区,ZDR小(≤0 dB)、ZH强(≥55 dBZ),是冰雹的典型特征;同时,ZDR也可以用来识别上升气流的位置。 (2)相关系数CC主要反映同一个距离库内粒子相态的均一性,当降水粒子为一致的液态(雨)或固态(干雪、冰晶或霰粒子)时,CC值接近1;CC可以用来识别融化层(雨雪混合相态,CC值会降低),当出现干的小冰雹时,CC值通常为0.90~0.95,大冰雹CC值通常小于0.85。注意单独使用CC特征图无法判断降水物的具体相态,需要结合基本反射率因子、ZDR等其他产品,CC才能较好地发挥作用。 (3)差分传播相移率KDP与降水强度有关,KDP越大,雨强越大,KDP大值区可以为强降水的落区提供判别依据,使预报更精准;当出现干冰雹时,KDP的值接近0或是负值,当相关系数CC<0.8时,KDP常出现空缺,这一特征可以用来识别大冰雹。当反射率因子ZH<40 dBZ时,KDP的值都较小,可分辨性较弱,单独使用的效果并不明显。 (4)值得关注的是当冰雹在下降过程中未完全融化、具有外包水膜时,由于介电常数,ZDR和KDP会呈现较大的值,其中ZDR可以达到3 dB以上,KDP可以达到7~11°/km以上。 综上所述,双偏振天气雷达可以很好地描述粒子的尺寸、降水强度以及识别降水粒子的类型,尤其对冰雹区的探测、预警以及强降水的估测,比常规多普勒雷达有明显的提高。在使用过程中,要结合反射率因子强度以及多种偏振参量一起使用,才能更好地体现双偏振雷达的真正价值。

2 相关系数CC

3 差分传播相移率KDP

4 结 语