日本遗孤回国后的社会融合过程

张龙龙

自2020 年2 月起,新冠病毒在全球快速蔓延。世界各国纷纷采取对策并封锁国境,之前频繁的国际人口流动现象戛然而止。在此背景下,日本政府为了防控疫情,最大程度地限制非本国籍人员的出入境自由。纵观历史,日本社会长期受“单一民族神话”的影响[1],二战后长达40 年未接受外国移民。1980 年代末,日本政府放宽对外国移民的限制,1993 年开始实施“技能实习制度”及“外国人研修制度”①技能实习制度及外国人研修制度:外国人在日本持有“技能实习”或“研修”资格,从事技能实习及研修,同时获得相应报酬的制度。,从此定居日本的外籍人员逐渐增多。值得一提的是,1980 年代日本需要输入外国劳动力的呼声越来越高,然而国内接纳外国劳工的体制尚未建立。恰在此时,日本政府实施日本遗孤②1945 年日本战败,混乱中约3000 名未满13 周岁的日本小孩被父母遗弃或送人,留在了中国。虽然中国的日侨遣返工作持续至1950 年代中期,但是由于各种原因,这些日本小孩未能成为遣返对象。1959 年日本政府颁布《未归还者特别措置法》,实施“战时死亡宣告”制度,宣布这些孩子在战争中死亡,并抹消了他们原有的户籍。这个群体在中国生活长达数十年,被称为日本遗孤。回国政策。换言之,日本遗孤(以下简称“遗孤”)虽然持有日本国籍,但从语言、文化、生活习惯等方面看,俨然成为日本国内第一波外来移民。自1981 年至2018 年,2818人被日本政府认定为遗孤,其中2557 人已回国定居。遗孤的回国及社会适应问题是日本战后社会史的重要组成部分,然而该部分并未引起学界的足够重视。

本文在文献回顾与访谈调查的基础上,按照回国政策与实际回国进程将遗孤分为4 个回国群组,并以回国时期与社会环境的变化为焦点分别阐明各群组的社会融合过程。

一、回国政策与日本遗孤的回国之路

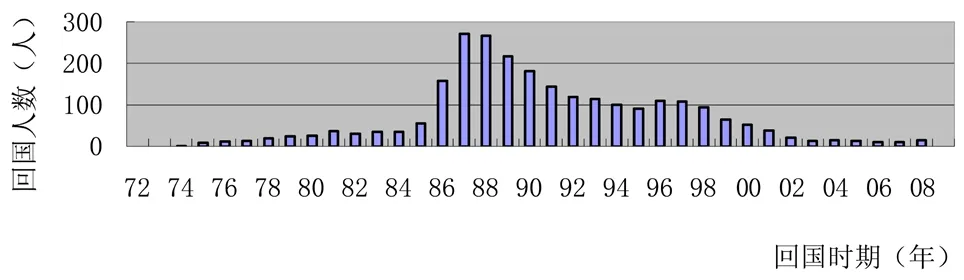

1972 年中日实现邦交正常化,这原本为遗孤回国带来转机。然而,1981 年以前日本政府视遗孤回国为个人问题,并未采取相关援助措施[2]。1981 年,日本政府迫于国内社会舆论压力终于实施遗孤回国政策。但是该政策自实施起便存在一系列问题,1980 年代至1990 年代被日本政府反复修改。每次修改,遗孤的回国条件随之改变。图1反映了遗孤年度回国人数的变化。

图1 日本遗孤年度回国状况

1981 年日本政府开始组织遗孤“访日调查”,正式为遗孤回国提供援助。然而回国政策仅适用于身份判明(即已找到日本亲属)并且回国已征得日本亲属同意的遗孤。换言之,未找到亲属或回国定居未得到亲属同意者仍然无法回国。截至1985 年仅243 名遗孤回国定居。

由于政府调查进程缓慢,1985 年以前大多数遗孤未找到亲属,或者回国定居未得到日本亲属的同意。他们表示,同为遗孤却因身份判明及亲属同意与否而被区分对待实属不公,向日本政府提出抗议。1985 年3 月日本政府实施身份保证人制度①身份保证人制度:日本政府为未判明身份的遗孤寻找身份保证人,并要求遗孤在身份保证人住所附近安家定居,以便于身份保证人随时掌握遗孤家庭的生活动态。,随即身份未判明的遗孤可以回国定居。如图1 所示,1985 年以后回国人数急剧上升。1986年至1993 年约1500 名遗孤回国。

然而,虽已判明身份但回国未征得日本亲属同意者仍然不能满足回国条件。该现象被称为“逆转现象”,即身份判明反而不能回国而遭到日本社会的强烈批判[3]。1989 年,政府实施特别身份保证人制度②特别身份保证人制度:日本政府针对身份判明但回国定居遭到亲属反对的遗孤实施的一项制度。即政府寻找身份保证人,令其充当遗孤的亲属角色。,意在寻找身份保证人来代替亲属行使应有职责。然而几乎无人愿意充当亲属角色,该制度从一开始便存在弊端,形同虚设。1993 年12 月特别身份保证人制度得以改善,遭受日本亲属反对的遗孤也有资格回国定居。1994 年,日本政府颁布《有关促进中国遗留邦人等顺利回国以及回国定居后的自立支援之法律》(以下简称《自立支援法》)。此后,凡是被日本政府认定为遗孤者均可回国定居。如图1 所示,受《自立支援法》影响,1994 年至1998 年的年度回国人数呈平稳状态,在此期间503 名遗孤回国。

二、文献回顾与本文目的

1990 年代后半期,遗孤逐渐成为学者研究对象。该时期的研究焦点是遗孤回国后的短期适应问题。主要研究当属江畑敬介等人主编的《移住与适应》[4]。该研究在遗孤回国时、3 个月后、1年后、2 年后、3 年后分别实施追踪调查,用精神医学视角分析了遗孤在不同时期的物质与精神生活状态。同时就减少遗孤及其家人的适应障碍问题为政府提供了必要的策略。

2000 年以后,遗孤研究数量逐渐增加。兰信三(2000)对遗孤的历史背景、回国后的生活、第二代与第三代的适应问题、遗孤与中国社会等内容作了论述。该研究“促进了遗孤社会科学研究体系的进一步形成”,并“深化了对遗孤的一般性理解”[5]。兰信三(2009)又将遗孤及其家人的生活史分为回国前的生活、回国后的经历、第二代与第三代的教育问题三个层面,并分别对其做出论述。该研究被称为“遗华日侨的综合研究”[6],在遗孤研究上占有重要地位。此外,吴万虹(2004)将遗孤的生活史分为“满洲”移民、回国前的“漂流”“定着”三个时期。“定着”期又分为遗孤选择回国与留在中国两种类型[7]。张岚(2011)通过对遗孤的实际访谈,指出回国动机是一个多元化的动态过程[8]。这些研究虽然深化了人们对遗孤的认识,但是“均采用新闻报导式的观点,对遗孤形成的历史经过、塑造他们生活世界及特性的社会结构毫无关心”[9]。

2010 年以后,研究焦点逐渐转移到遗孤生活与中日社会变迁的相互关系上。浅野慎一与佟岩(2016)将历史变革与遗孤的生活行为相联结,从“帝国崩塌后的难民”“后殖民期的遗孤”“后现代期的中国归国者”三方面对遗孤的生活史展开论述[10]。南诚(2016)指出,遗孤不仅仅是历史的产物,同时也是为顺应时代潮流不断积极构建生活的主体,他们在构建生活的同时也创造了独自的境界文化。

如图1 所示,2557 名遗孤的回国之路并非一蹴而就而是持续了30 余年,这与回国政策的频繁更改密切相关。各项制度的实施对遗孤的回国时期产生很大影响,而回国时期不同,回国后所处的社会环境与社会融合状况也不一样。目前研究倾向于将遗孤作为一个相同的群体,而忽略了回国时期。鉴于研究现状,本文按照回国政策与实际回国进程将遗孤分为4 个回国时期群组,其次结合社会环境分别阐明各群组的社会融合过程。

三、群组设定与调查数据

(一)回国时期与群组设定

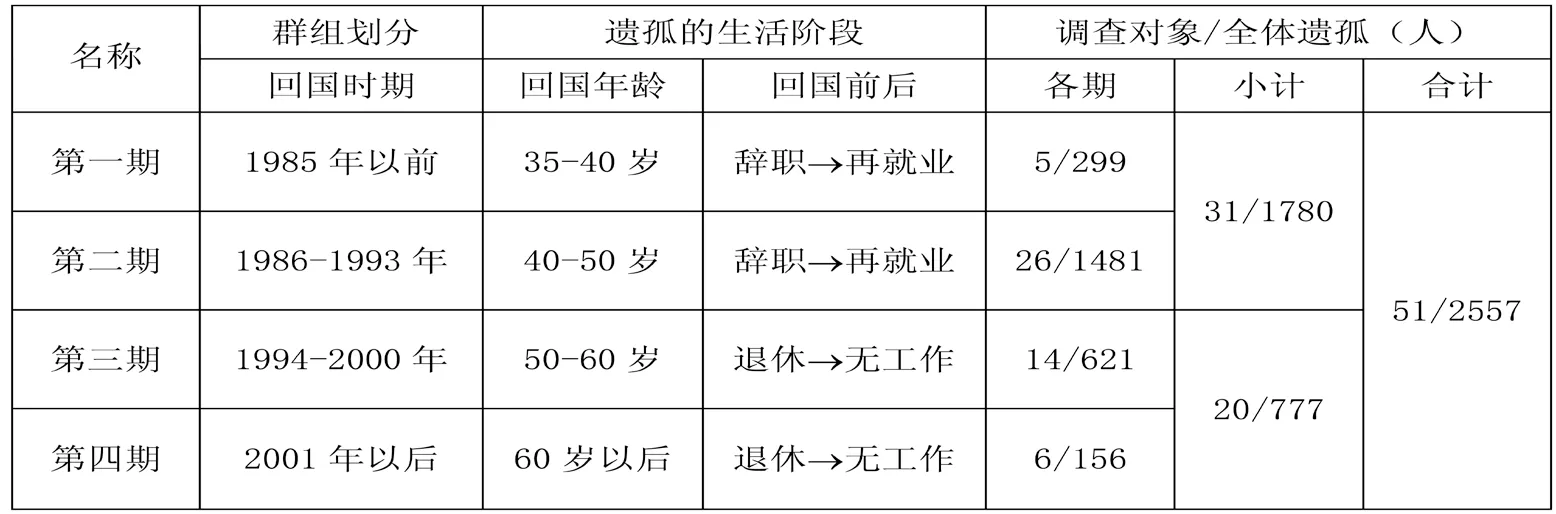

根据回国政策与实际回国进程,本文将遗孤分为4 个群组,如表1 所示:

表1 日本遗孤回国群组划分

第一期回国者是指1985 年身份保证人制度实施以前回国的遗孤。该组成员均身份判明,回国时未满40 岁且拥有工作。他们回国后面临再就业问题。第二期回国者是指受身份保证人制度影响,于1980 年代后半期至1990 年代初大量回国的遗孤。他们回国时未满50 岁,回国后面临再就业问题。如图1 所示,1994 年至2000 年的年度回国人数呈现平稳状态①1999 年与2000 年的人数虽然有所减少,但是与之后的人数规模相比,将这两年归为第三期比较合适。,该时期回国的遗孤为第三期回国者。他们回国时介于50 岁至60 岁之间且已经退休或不再从事劳动。2001 年回国人数跌至50 名以下,之后人数规模明显减少。本文将2001 年以后回国的遗孤划为第四期回国者。他们回国时已满60 岁,回国后不再就业。

(二)本文使用的调查数据:对51 名遗孤的访谈

笔者向“中国归国者支援交流中心”网站上记载的4 个日本关东地方支援团体发出协助调查的请求。征得同意后,笔者于2015 年4 月至2017年12 月对4 个团体的51 名遗孤(26 名男性,25名女性)实施访谈调查。主要调查项目为遗孤回国前的生活状态、回国选择、回国后的生活(包括“生活经历”“归属意识”“民族文化认同”“社会关系”“偏见与歧视”等)。

51 名调查对象中,1940 年至1945 年间出生的遗孤多达40 名,出生年份的相差幅度不大。2017 年12 月笔者完成访谈调查时,访谈对象的平均年龄是75.1 岁。27 人身份判明,20 人身份未判明,4 人回避身份判明问题。他们回国前的职业各不相同,有农民、工厂工人、教师、医生等。调查对象的回国年份从1979 年持续到2014 年。回国后,大部分人无法利用回国前的职业经验,只能从事单纯体力劳动。1990 年代后半期及以后回国的遗孤不再就业。

四、日本遗孤回国后的社会融合过程

(一)第一期回国者:支援体制欠缺下的贫困与社会适应摸索

1976 年中国“文革”结束,1978 年《中日和平友好条约》签订,1981 年日本政府组织遗孤“访日调查”。短时间内发生的一系列历史事件使遗孤与日本亲属寻亲成为可能。1970 年代末至1980 年代前半期,中日两国经济发展水平差距悬殊。在此时代背景下,遗孤接受日本亲属邀请,怀着“回日本过好日子”的想法回国定居。以下是遗孤山田(化名)的生活经历。

1976 年(35 岁)山田收到长兄来信,随即判明身份。1980 年(39 岁)她与丈夫、3 个子女(均处于学龄期)赴日定居,开始在餐馆打工。1983 年(42 岁)夫妻两人在中国餐馆担任厨师。1987 年(46 岁)开始在中华街开食材杂货店。自2002 年起山田参加国家战争赔偿诉讼运动(后文详述),2006 年(65 岁)申请“生活保护”①生活保护:日本政府对生活贫困家庭实施的一项最低生活保障制度。。2008 年以后领取“支援给付金”②支援给付金:日本政府对回国遗孤实施的一项生活保障制度,每月向遗孤发放生活费。该制度于2008 年4月实施。。

回日本后,大哥帮着安家。当时没条件学日语,就在餐馆打工。因为不会说,反正什么重活都给我干。另外工资总少算,打工的天数我也记着啊,我说不明白。跟哥哥们说吧,他们好像不站在咱们这边说话,也是挺窝火的。物质方面比在中国好,但语言不通,心理总处于一种压抑的状态。后来去中国餐馆当厨师,也卖过包子开过杂货店。(省略)65 岁的时候我想实在生活不下去就回中国吧,市政府的人说好不容易来日本了就别回中国了,还是吃“生活保护”吧。吃了两年,新支援法就实施了。现在已经习惯日本了,但不能说融入。总的来说,在中国形成的观念和习惯是改不了的③资料来源:作者对调查对象的实际访谈,下同。。

1980 年代前半期,日本政府尚未建立外国人接纳体制④1990 年代以后,伴随日裔中南美人的移民及外国劳务的输入,日本的外国人接纳体制才逐渐建立。。即使遗孤拥有日本国籍,政府也未出台相关支援法律。第一期回国者身份均已判明且大多为开拓团民子女,户籍在日本农村。按照政策,第一期回国者必须在亲属居住地(一般为户籍所在地)定居。与城市不同,农村缺乏日语教育机构,遗孤在语言完全障碍的情况下开始生活,其压抑程度可想而知。他们“回国过好日子”的梦想随之化为泡影。在农村招工单位较少,在城市排斥外国人风气盛行,第一期回国者多年来面临就业难问题。1985 年政府实施身份保证人制度以前,日本亲属行使身份保证人职责,给予遗孤家庭最基本的生活照顾。亲属是接受过战前或战时教育的一代人,为了不让遗孤家庭成为日本社会的“包袱”,他们往往表现出既亲切又严厉的一面,给遗孤家庭施加压力,促其早日掌握日本人的生活习惯与思维方式。许多亲属宁可自己贴补遗孤,也不让其申请政府的“生活保护”救济。

第一期遗孤回国时子女均处于学龄期,抚养子女、维持生计成为遗孤面临的首要问题。在就业难及贫困的情况下,第一期回国者优先选择家庭整体经济利益而无力关心子女的教育[11]。如同调查对象山田,遗孤回国时未满40 岁,他们努力尝试多种工作,掌握各种生活技能,较好地发挥了个人能动性。即使如此,第一期回国者退休前一般从事“3K”(“累”“脏”“危险”的日语表述)劳动,收入低,一直处于贫困边缘。该群组成员于2000 年左右退休(后文详述退休后的生活)。

(二)第二期回国者:在偏见中求生存

1985 年日本政府实施身份保证人制度,未找到亲属的遗孤也可回国定居。1980 年代后半期,日本出现“泡沫经济”,在遗孤及其家人看来,只要努力财富唾手可得。同时该时期大部分遗孤子女即将成年。根据回国政策,成年子女不能随遗孤赴日定居。在此情境下遗孤匆忙决定回国。调查对象田中(化名)于1978 年(38 岁)与兄长取得联系,随即判明身份。1987 年(47岁)养母去世,1988 年(48 岁)她与丈夫、儿子(19 岁)、女儿(16 岁)赴日定居。1989 年(49 岁)田中经过一年的日语学习,在电线制造厂谋取一职。1990 年(50 岁)跳槽至汽车零部件加工厂,直至2001 年(61 岁)退休。

回国后第二年就去工作了,每天电线在手上转,手指都粘在了一起。后来我去‘职业安定所’找到了一家生产汽车零件的工厂,在那里干到退休。我丈夫更苦,一开始做冷冻食品,手都冻伤。后来又去焊接钢板,腰疼得站不起来。来日本前我做好了吃苦的准备,但是实际的苦比预想的要多得多,劳动强度也难以想象。首先语言障碍三年五年很难突破,在语言不过关的情况下还得工作,所以困难相当大。(省略)我完全没有融入日本社会,无论怎么努力,只要一说话人家就知道你不是本地人。说话、穿着都和人家有一种距离。但是我不自卑,你越是软弱日本人就越欺负你,所以就要强势。我们回到这里,真是不光受苦还受气。(省略)已经走到这一步了,再三番五次地回头看已经没有意义。既然回来了,就想着一定在日本生活下去,苦也能受,累也没关系。

1980 年代后半期,政府的支援措施不断完善,遗孤及同伴家人赴日后在“定着促进中心”与“自立支援中心”①1984 年日本政府在埼玉县为回国遗孤及同伴家属开设“定着促进中心”,提供4 个月的日语教育与生活指导。1987 年以后,该设施相继在北海道、福岛、爱知、山形、岐阜、广岛、宫城、长野、福冈、大阪开设。1988 年起,政府又在全国开设20 处“自立支援中心”,遗孤在“定着促进中心”研修结束后可继续在“自立支援中心”学习8 个月。接受一年免费日语教育。在此期间,遗孤家庭通常申请“生活保护”救济。当时日本社会正值“泡沫经济”期,大量用工单位亟需劳动力。加之就业政策充实,就业对第二期回国者来说并非难事。遗孤及其家人在身份保证人、自立指导员或就业指导员②日本厚生省为1987 年以后回国的遗孤家庭派遣一名自立指导员,协助遗孤尽快适应日本社会。1989 年在“自立支援中心”配置就业指导员,指导遗孤及其家属顺利就业。的指导下,通过各地“职业安定所”③职业安定所:在日本为求职者介绍工作的公共机构。介绍即可就业。由于经济十分景气,遗孤子女在日语学习期结束前便参与到劳动市场。然而“生活保护”制度以家庭为单位实施,一起居住的家庭成员一旦工作,其劳动所得会充当“生活保护”费而自动减少。于是,遗孤子女选择离开父母单独居住,使其个人收入免受影响,这也是遗孤的家庭策略。即使如此,遗孤并非始终接受政府救济,“生活保护”制度不仅约束遗孤的生活自由,而且影响将来的年金数额。因此,如同调查对象田中,遗孤回国一年后便选择就业。第二期回国者虽然回国时年龄偏大,但是就业并不困难。此外大部分子女赴日后不久便经济独立,家庭负担较小。

然而由于年龄限制与语言障碍,第二期回国者在职业选择上并无话语权。他们只能从事工厂的体力劳动。如田中所述,语言不通成为遗孤最大的生活障碍。第二期回国者虽然在公共支援机构有过一年的日语学习经历,但是他们“当日所学往往翌日便忘得一干二净”[12]。2017 年笔者访谈调查结束时,大部分调查对象仍然存在日语表达障碍。此外,被歧视与差别对待现象在该群组成员中尤为突出。与第一期回国者相比,第二期回国者并未博得日本社会的同情。如图1 所示,1986 年至1993 年大量遗孤及家属赴日定居,加之该时期旅日中国人迅速增加,打破了日本原有的单民族社会秩序,日本社会对遗孤的偏见逐渐加深。在工作单位,由于语言、思维方式、工作态度存在差异,遗孤往往受到同事歧视,甚至与雇用方发生纠纷,最终身份保证人或自立指导员出面调停。该现象一直持续到遗孤退休。

(三)第三期回国者:政府救济与生活孤独

伴随1994 年《自立支援法》的实施,遗孤的回国进程进入第三阶段。第三期的遗孤回国前已经结束职业生涯,他们期待拥有稳定的老年生活而选择赴日定居[13]。例如,1995 年58 岁的吉野(化名)与丈夫赴日定居,关于回国后的生活她这样描述到:

回来后每天就憋在这小屋里,语言不通没地方去啊。见了邻居无非就是点个头就算打招呼了。在中国的时候马路上不认识的人都能聊起来。要不是孩子们都在这儿,我早就回中国了。

遗孤回国时已接近60 岁,受年龄与“平成萧条”社会环境的限制,他们不再就业。当然如上所述,颐养天年也是他们的主要回国目的。然而由于第三期回国者无日本工作经历,他们无法领取国民年金,只能靠申请“生活保护”度日。同时,孤独是该时期回国者所面临的最大问题。造成孤独的原因主要有四点。第一,如吉野所述,语言障碍隔断了遗孤与日本人的交往。第二,子女受“平成萧条”影响,生活无暇自顾,没有给予遗孤更多的关心[14]。第三,遗孤回国后按照“适度集中、适度分散”方针①日本政府为了防止遗孤过度集中定居于东京、大阪等特定区域,实施“适度集中、适度分散”方针,半强制性地将回国遗孤分散于全国各地。这与身份保证人制度相吻合。定居于全国各地,相互之间交往甚少。第四,由于遗孤家庭接受“生活保护”救济,遗孤及配偶回中国省亲的自由遭到限制。第三期回国的调查对象均表示,2002 年国家战争赔偿诉讼开始以前,他们一直忍受着孤独。

(四)第四期回国者:与其他回国者维权并享受新政策果实

2000 年以后,第一期与第二期回国者退休。由于他们无法领取全额国民年金,生活更加困难。2001 年底,70%的回国遗孤被迫申请“生活保护”来维持生计[15]。自2002 年12 月起2211 名遗孤为了老年生活得到基本保障而状告日本政府,要求给予国家战争赔偿。该诉讼运动持续至2007 年11 月,全国15 个地方法院受理此案②各地方法院及原告人数分别是东京1092 人、札幌85 人、仙台85 人、山形34 人、长野79 人、名古屋210 人、京都109 人、大阪144 人、神户64 人、冈山27人、广岛61 人、德岛4 人、高知56 人、福冈137人、鹿儿岛24 人。。虽然大部分法院诉讼以失败而告终,但是政府开始关注遗孤生活并于2008 年4 月实施新支援法。从此,回国遗孤每月领取全额国民年金与“支援给付金”。伴随新支援法的实施,遗孤可以度过稳定的老年生活,从此他们进入新的生活阶段。

2001 年至2007 年回国的遗孤加入诉讼队伍,与前三期的回国者一起状告日本政府。2008年以后的回国者也能享受新支援法带来的成果。2002 年,调查对象长谷川(化名)与妻子赴日定居,回国时60 岁。有关长达五年的诉讼与新支援法实施后的生活,他这样描述:

回国后我就主要参加诉讼运动,每周跟着大家去街头开展签名。遗孤的个人生活经历虽然不同,但都是从苦难中出来的。所以说不管到哪儿,大家都相互理解。(省略)我们不要求高的生活水平,能够过得去就行了,实际上现在的生活也就是一般人的生活,并不是有些日本人想得那样,官司打完了吃得怎么好穿得怎么好。我们也不奢求这些,而且我们看病不花钱,所以生活上比较安心。

五、结语

遗孤回国与其他迁移(migration)研究存在共性,即掌握生命事件(例如开始新生活)的时机(timing)对分析社会融合问题至关重要。而时机往往通过社会语境与个人选择等因素体现出来。第一期回国者在外国人接纳体制尚未建立且支援政策欠缺的状况下开始日本生活,他们虽然回国年龄偏低,能够较好地发挥个人能动性,但是只能从事低收入劳动。第二期遗孤回国时正值日本“泡沫经济”,大量用工单位亟需劳动力。加之遗孤支援体制改善,就业并不困难。然而由于年龄限制、语言障碍与思维方式的差异,他们不得不从事体力劳动并长期遭受歧视。第三期与第四期回国者受“平成萧条”社会环境与自身年龄因素的影响不再就业,回国后长期依靠政府救济金维持生计。

遗孤回国与一般迁移相比又拥有特性。首先宏观层次上,遗孤回国是基于日本政府的政策之上的。1980 年代至1990 年代回国政策连续发生变化。在突如其来的各种制度下,回国选择明显超出了遗孤的掌控范围。其次中观层次上,在家庭内部,遗孤与其他家庭成员按照政府要求同时赴日定居,不存在“先飞”与“后赴”一说。在家庭外部,遗孤回国前相互之间并无交往,回国后按照“适度集中、适度分散”的方针定居于全国各地,他们在定居地的人际关系非常薄弱。换言之,遗孤的回国与连锁式迁移(chain-migration)不同,对遗孤而言,一般迁移所具备的人际关系网功能,即“先飞”帮助“后赴”或者相同族群成员的相互协助功能不复存在。最后个人层次上,遗孤虽然拥有中国工作经验,但是回国后面临各种不同的社会制度,他们无法利用之前积累的人力资源。除此以外,遗孤无日语表达能力,同时很难掌握日本人的思维方式与生活习惯。在以上三个因素的相互作用下,遗孤无法较好地发挥个人能动性,他们的上层地位或职业开始向下层流动。一部分人甚至选择放弃就业,依靠政府救济金度日。

迁移往往不是个人决定而是家庭成员共同选择的结果,同时家庭成员迁移后的社会融合程度与迁移时机以及家庭策略密切相关。例如,第二期群组成员于1980 年代后半期携青年子女赴日,以及赴日后未能及时调整家庭策略等行为不仅对遗孤本身的社会融合持续产生负面影响,而且长期抑制了子女的向上流动[16]。虽然家庭策略不是本文的考察重点,但是无论国际移民还是国内迁移,对家庭内在过程的考察无疑是一项重要课题。