罕见病患者社会支持、社会保障与就医选择行为的关联研究

高嘉敏 马 正

1.北京师范大学社会发展与公共政策学院 北京 100875 2.中国食品药品国际交流中心 北京 100875

近年来,国家在罕见病诊治、药物准入及医疗保障方面相继出台了多个政策和法规,罕见病患者的生存和发展权益日益得到社会的关注和重视。2018年5月,国家卫生健康委员会等5个部门联合发布了《第一批罕见病目录》[1],在我国范围内首次相对明确地划定了罕见病的范围。罕见病是指一类发病率极低的少见疾病,由于患病规模小,诊断治疗水平、药物可及性、社会保障程度低等特点,罕见病患者的卫生服务需求长期被忽视或低估。《消除罕见病患儿诊断壁垒调查结果和建议报告》指出,全球总共约有3.5亿名罕见病患者,由于罕见病信息和认知的缺失、诊断人员和工具短缺等原因,使得大部分患者长期被误诊、漏诊,罕见病患儿的平均确认时间长达5年。[2]

就医行为是指个体对身体征兆做出反应,寻求疾病原因,采取治疗措施和利用各种正式和非正式卫生保健资源的行为。个体的就医行为受文化、社会经济条件、疾病类型、卫生服务可及性和可感知的医疗服务质量影响[3],其中以资源为驱动的赋能性因素对个体的就医行为影响较大[4]。家庭和社区是患者获得信息、照护、救助保障等赋能资源的主要来源,为家庭和社区赋能有助于照护者更为熟知患者的状况,增加患者获得诊断、转诊或治疗等卫生资源的可能。本研究以安德森卫生服务利用模型为基础,构建分析罕见病患者就医行为的理论框架,运用2016年中国罕见病群体生存状况调查数据,着重考察以家庭和社区为基础的非正式社会支持,以及以社会保障和社会救助为基础的正式社会支持对罕见病患者就医行为的影响,以探讨改善我国罕见病患者防治和保障服务的新路径。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究利用2016年瓷娃娃罕见病关爱中心等组织和单位共同发起的中国罕见病大调查中罕见病群体生存状况调研数据开展分析。该调查于2016年2月19日正式开展,由调研组经网络及电话方式开展调查,共回收问卷2 200余份,其中有效问卷1 771份,应答率为80.5%,其中65%的问卷由罕见病患者自行填写,其余由他人代填或家人代答,76%代答者为患者父母[5]。本次调查共涵盖142种由患者自报的罕见病,以血友病(11.74%)、进行性肌营养不良症(9.03%)、成骨不全症(7.34%)、重症肌无力(6.27%)和结节性硬化症(6.15%)患者为主,共占40.53%。所有参与调查患者皆由本人或其监护人知情同意参与本次调查。被调查对象来源覆盖全国所有省份,广东、四川等地的患者居多,少数民族地区和偏远省份被调查对象较少。本次调查的抽样方案及样本分布详见相关材料。[6, 7]

1.2 变量界定

被解释变量:就医行为,文章选用两个代理指标。第一个是在过去12个月,患者是否曾到医疗机构接受治疗;另一个是过去12个月,患者选择的最主要接受治疗的医疗机构。

解释变量:赋能因素,文章主要以社会支持和社会保障待遇变量作为解释变量,使用中文版医疗社会支持量表[8],对自报确诊为罕见病患者的非正式社会支持水平进行测量。该变量共包含20个条目,测量患者的工具性、信息与情绪性、社会互助合作性和情感性支持。调查问题根据发生的次数或程度记为1~5分,分值越高,社会支持程度越好。社会保障待遇变量主要有医疗保险、养老保险、以最低生活保障或医疗救助为主的社会救济三个变量组成。赋能因素还包括由志愿服务、公益组织救助等服务构成的社会帮扶变量。

控制变量:(1)诱因性因素:包括人口学、社会地位因素。人口学因素包括年龄、性别、居住地,社会地位包括文化程度、家庭户收入、自我感知社会地位。(2)需要性因素:以罕见病患者的疾病特征为主要观测变量,包括致病原因、并发症情况、生活自理程度、可治疗性(依据《可治性罕见病》中列出的117项可治疗的罕见病名录进行判断[9])。(3)健康行为:参加体育锻炼或文化娱乐活动的频率。(4)卫生服务评价因素:包括患者是否有过被误诊的经历、患者认为医生对病情的了解程度以及患者对治疗的满意程度。

1.3 计量模型

为检验文章提出的研究假设,本研究将待检验的回归模型设定如下:

模型选用二值Logit模型,其中Utilization表示就医行为;Social_support表示非正式社会支持,Social_security为社会保障,其中包括社会医疗保险、养老保险和社会救济变量;Controls表示控制变量。

2 结果

2.1 基本情况

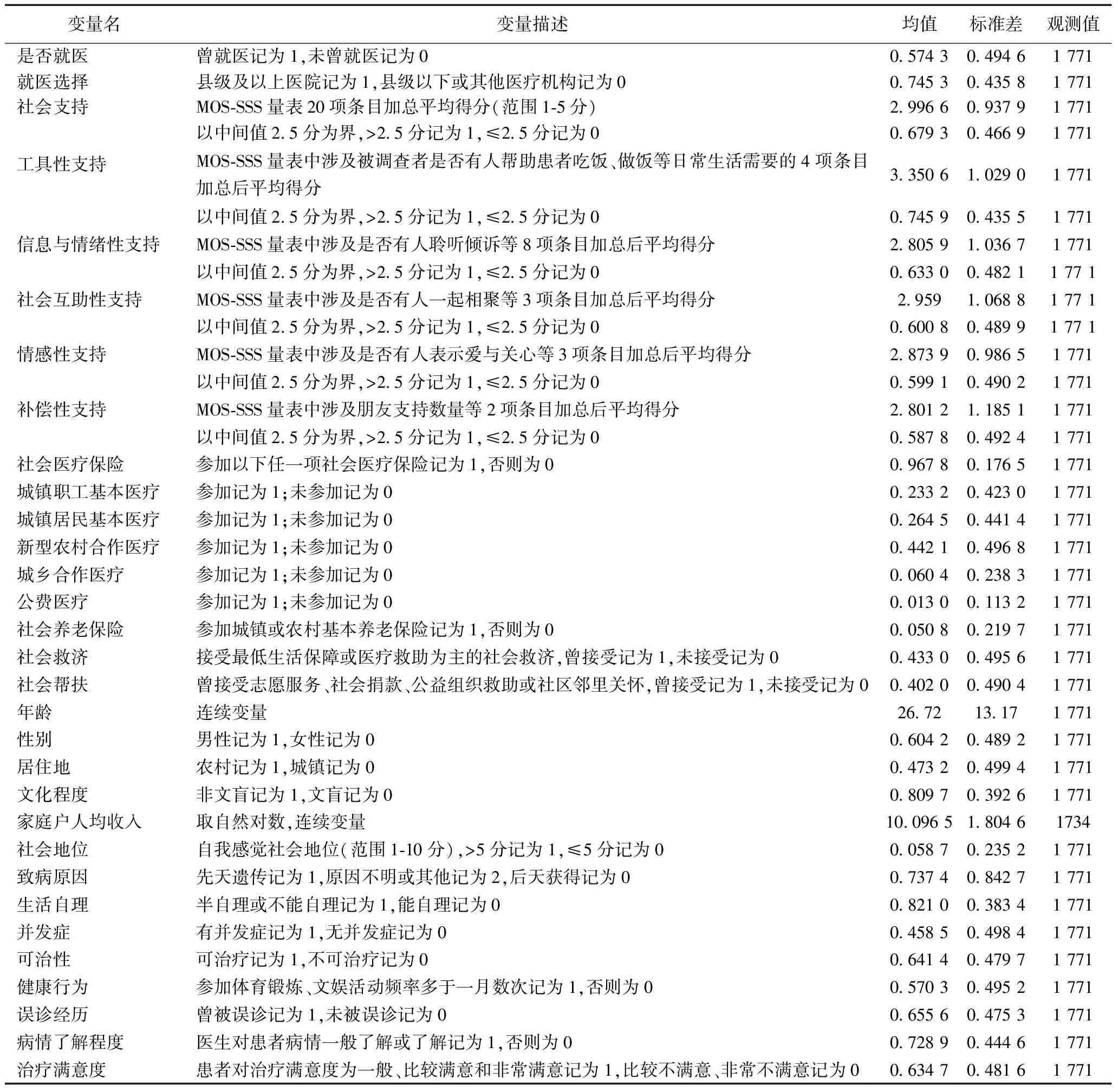

如表1所示,样本年龄均值为26.72岁,男性占60.42%,居住地为农村的患者比例为47.32%,非文盲比例为80.97%。过去12个月内曾到医疗机构就医的患者比例占57.43%,选择到县级及以上医疗机构就医的患者比例为74.53%。67.93%的患者具有良好的社会支持,96.78%的患者享受社会医疗保险,5.08%享受社会养老保险,43.30%的患者曾接受以最低生活保障或医疗救助为主的社会救济。

表1 主要变量的描述性统计结果

2.2 社会支持、社会保障与罕见病患者就医行为

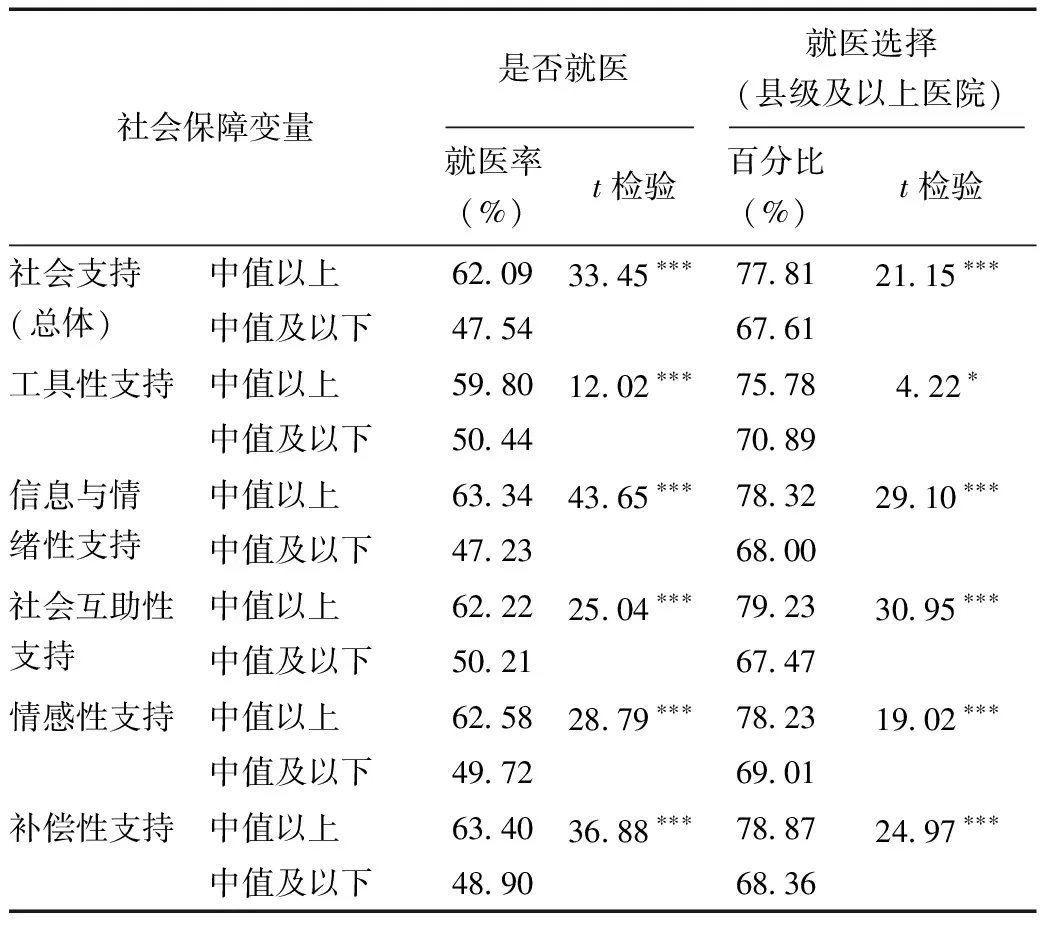

表2展示了罕见病患者从家人或亲友中获得非正式社会支持与其就医行为的分布与关系,统计结果显示:社会支持总体水平在中值以上的患者,过去12个月,曾接受过医疗卫生服务和选择县级及以上医院就医的比例分别为62.09%和77.81%,高于社会支持总体水平在中值及以下的患者(47.54%和67.61%)。罕见病患者工具性支持、信息与情绪性支持、社会互助性支持、情感性支持和补偿性支持水平与其就医行为存在关联。

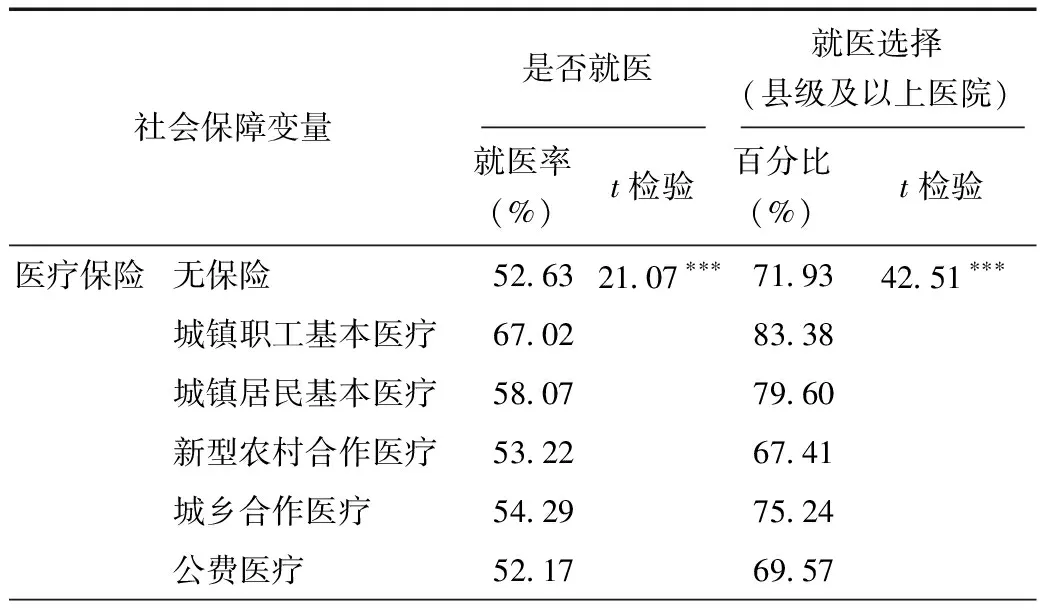

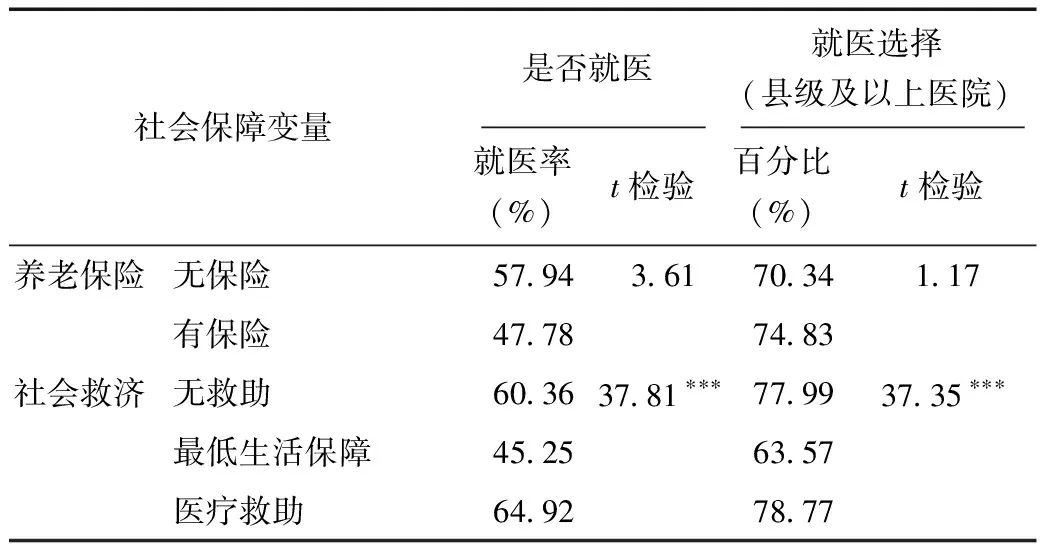

表3给出了社会保障、社会救济与罕见病患者就医行为的统计结果,结果显示:与无医疗保险的患者相比,享受各类医疗保险的患者就医率和到县级以上医院就诊的比例更高,其中享受两项城镇基本医疗的患者的就医率和选择县级以上医院就诊的比例最高,分别为67.02%、58.07%和83.38%、79.60%。尽管社会救济与罕见病患者的就医行为存在直接关联,但是与未曾接受最低生活保障或医疗救助的患者相比,曾接受最低生活保障的患者过去一年的就医率和选择在县级及以上医疗机构就医的患者比例更低,分别为45.25%和63.57%,而曾享受医疗救助的患者,就医率和选择在县级以上医疗机构就诊的比例更高。

表2 社会支持与罕见病患者的就医行为

表3 社会保障、社会救济与罕见病患者的就医行为

(续)

2.3 计量模型结果

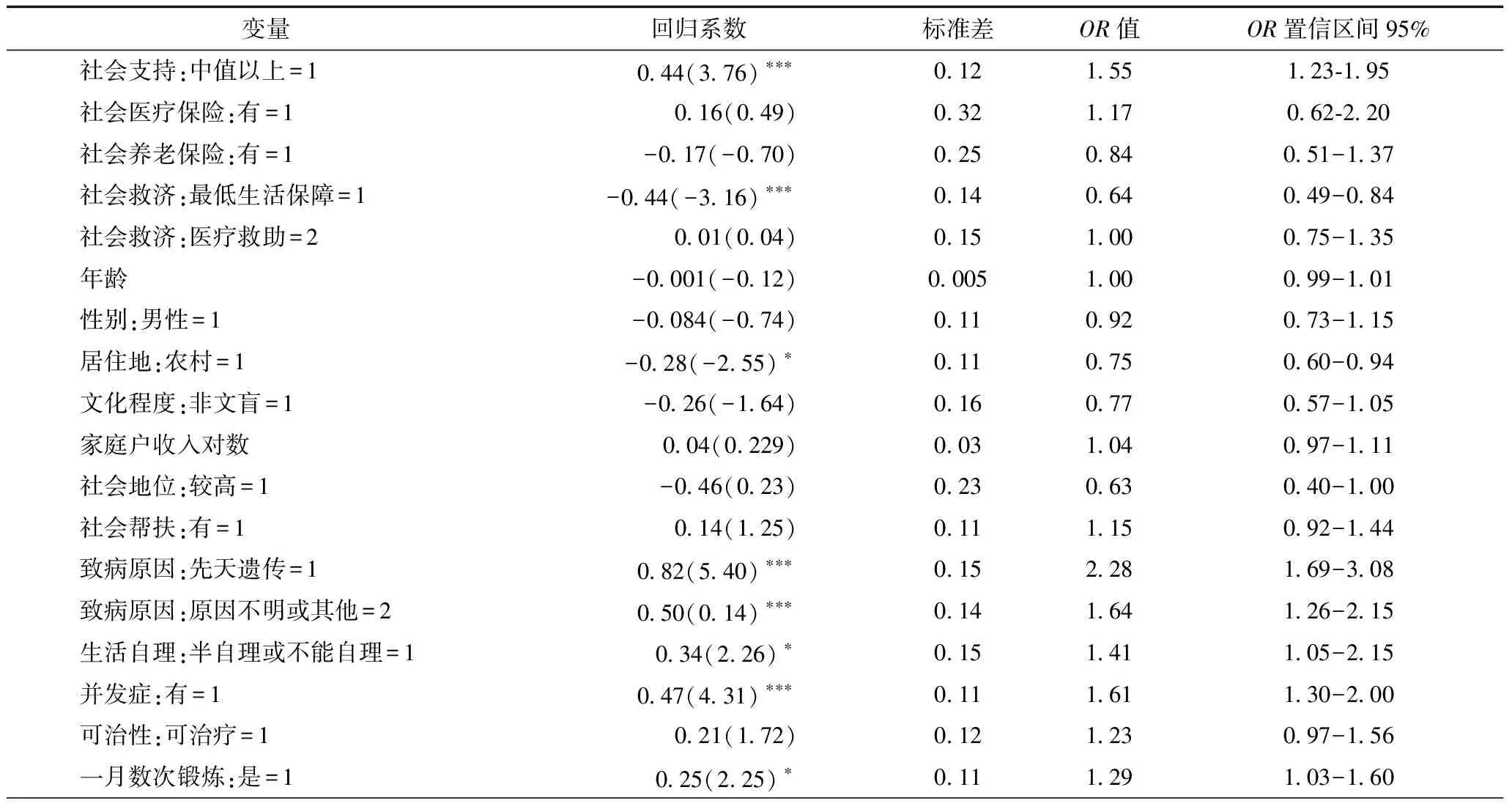

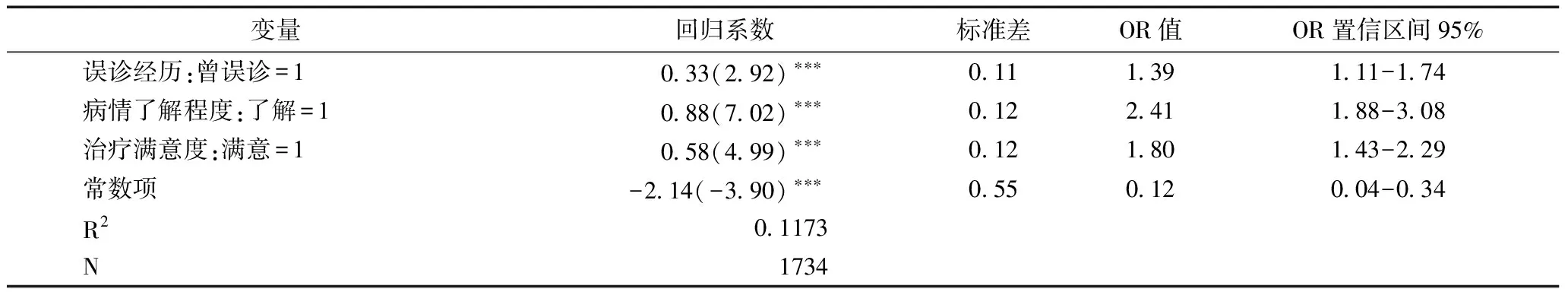

本文分别以罕见病患者在过去12个月内是否到医疗机构就医,以及是否选择县级及以上医疗机构为被解释变量构建logit回归模型,结果显示,(1)社会支持、社会保障与罕见病患者就医的关联性(表4)。以非正式社会支持中值及以下(中低水平)为参照组时,其与患者是否就医呈显著相关,OR值为1.55,非正式社会支持水平与罕见病患者的就医行为有显著关联性。控制变量方面,诱因性、需要性、健康行为与评价性因素与罕见病患者是否就医存在关联。具体表现为,居住在城镇地区、先天遗传、原因不明或其他、生活半自理或不能自理的患者、有并发症、经常锻炼或参加文娱活动、患者自评医生对病情了解程度、治疗越满意的患者,选择就医的可能性更大。

表4 以是否就医为被解释变量的二值logit回归

(续)

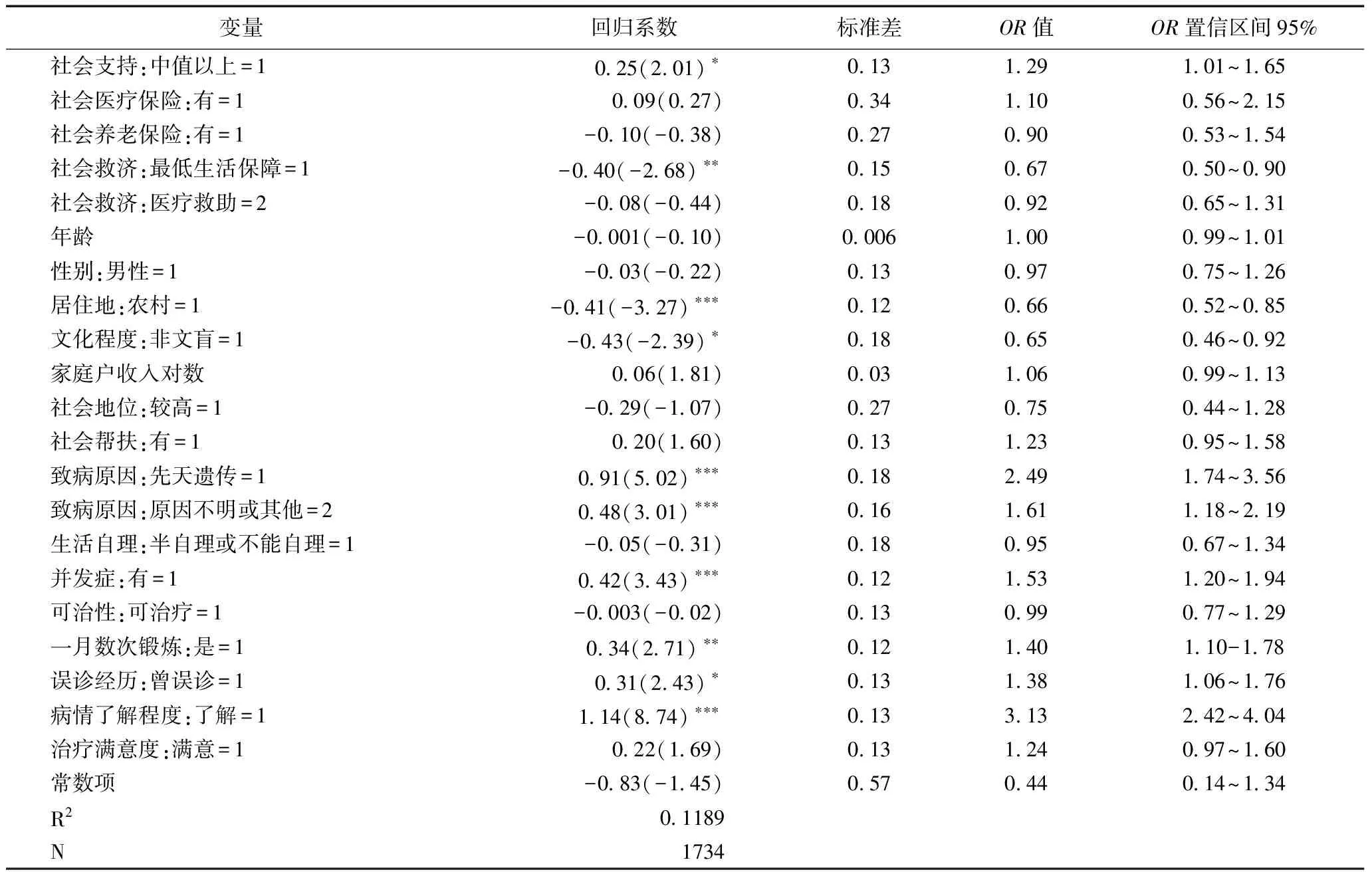

(2)社会支持、社会保障与罕见病患者就医选择的关联性。为进一步检验社会支持、社会保障与罕见病患者就医行为关联性的稳健性以及对不同就医行为代理变量的一致性,如下使用患者就医选择作为被解释变量并运用二值模型检验。表5的计量检验结果显示:以社会支持中低水平为参照组,社会支持与罕见病患者到县级及以上医疗机构就医呈显著正相关,OR值为1.29,说明社会支持水平较高的患者更倾向到医疗服务质量相对更好的医疗机构就诊,这与社会支持与罕见病患者就医呈正相关的结果一致;社会保障方面,患者的就医选择与以医疗保险和养老保险为主的社会保险不存在具有统计学意义的关联性,社会救济与罕见病患者的就医选择存在一定的相关性,曾接受最低生活保障的患者到县级以上医院就诊的可能性更低,而接受救助与就医选择不存在关联性。

在控制变量方面,诱因性、需要性、健康行为和医疗服务评价相关因素与患者的就医选择相关,具体表现为:居住在城镇地区、致病原因为先天遗传、原因不明或其他、有并发症、曾有误诊经历、认为医生对病情更为了解的患者,更倾向到县级及以上医院就诊。

从以上主要解释变量的回归结果检验发现,在以就医选择为代理变量替代是否就医之后的回归结果显著性、关联性的方向变化不大,因而模型的结果是稳健的。

表5 以就医选择为被解释变量的二值选择logit回归

3 讨论

本文基于Andersen提出的卫生服务利用模型构建了罕见病患者就医行为影响因素的理论分析框架,在此基础上利用2016年中国罕见病群体生存状况调查数据资料,着重关注以社会支持、社会保障为主的赋能性因素与罕见病患者就医行为的关联性,并对患者的就医行为的影响因素进行了实证分析检验。研究发现,赋能性因素、诱因性因素、需求因素、行为和服务评价因素与罕见病患者的就医行为相关。

3.1 社会支持在罕见病患者就医行为中具有增益性

在赋能性因素中,社会支持与罕见病患者就医行为呈正相关关联,非正式社会支持水平越高,罕见病患者选择就医、选择到县级及以上医疗就诊的可能性越强。非正式社会支持在各维度上的支持水平与患者的就医行为均具有显著正相关关系,工具性、信息与情绪性、社会互助性和情绪性支持的水平越好,患者的卫生服务利用率越高。

就医行为的发生很大程度受赋能性因素这类资源驱动性因素的影响。可以看出,以家人或亲友为主要供给者的非正式社会支持对罕见病患者的就医行为影响特别明显(OR值相对较大),非正式社会支持对罕见病患者就医行为的重要性可从以下方面解释:第一,借鉴徐鹏等利用嵌入性理论介绍与家人朋友联系对老年人主观幸福感影响的解释[10],患者对罕见病的知识、态度和行为是嵌入在社会关系系统中,从家庭和病人组织等渠道获得的社会支持越多意味着患者的关系系统运行良好,可获得用于应对疾病的信息资源、物质资源和社会资源更多,这对于提升患者医疗服务的可及性和高质量医疗服务的可获得性有促进作用;第二,从压力过程范式(The stress process paradigm)的角度看,个体会对突发的压力事件或持续的压力环境产生抵触和抗拒的行为。[11]罕见病,如重症肌无力症、血友病,通常需要长期服药以维持生命或病情,一旦停药或服药不及时,会造成残疾等危害,照料压力较大,并且对患者的个人发展造成长期影响。患者在知悉患病和反复接受治疗的过程中,可能面临反复调整心理预期、抵触和抗拒情绪等问题,来自微观人际环境的有效社会支持可通过介入患者压力评价和行为调整的过程,来改变患者的就医态度,进而改善其就医行为。

3.2 社会医疗保险对患者的就医行为改善效果有限

本次调查罕见病患者社会医疗保险覆盖率高,但是并未发现其与患者的就医行为存在关联性,社会救济与患者的就医行为相关,曾接受最低生活保障政府救助的患者,医疗卫生服务的利用水平更低。

尽管相关研究表明,参加任何一项社会医疗保险均能显著增加特定人群的卫生服务利用且对患者的就医机构选择有影响[12- 13],但是本研究中,医保类型仅在单因素分析中与罕见病患者的就医行为存在关联,参加城镇职工医保的患者卫生服务利用水平相比无参保者更高。本次调查中参加社会医疗保险的患者比例高达97%,由于并非所有罕见病都纳入基本医疗保险,且纳入城镇职工医保的罕见病种类较多[14],因此反映出医保类型对患者的就医行为不存在显著影响。有研究指出,我国基本医疗保险制度实施后,罕见病患者的就医行为发生了变化,就诊率、医疗诊疗人次显著增长,医保覆盖范围和保障程度有所提高,但是,由于罕见病医药费用中药物治疗成本占据较大比重,基本医疗保险制度的实施对罕见病患者医疗负担的缓解程度有限。[15]

3.3 需求和服务评价显著影响患者就医行为

需求性因素和服务评价因素显著影响罕见病患者的就医行为,罕见病类型为先天遗传、原因不明或其他,有并发症,患者曾有被误诊经历,认为医生对病情了解以及对治疗和医疗服务满意度越高,就医和到县级及以上医疗机构就诊的可能性更大。城镇地区和有良好健康行为习惯的患者更倾向就医和到更高层次的医疗机构就诊。值得注意的是,疾病的可治疗性通常被认为与患者的就医行为相关,然而,在本研究中,罕见病的可治性对患者的就医行为没有明显影响。

罕见病患者的疾病特征和对卫生服务的评价因素对于就医行为的显著影响凸显了健康状况和医疗质量对就医行为的重要性。一般而言,遗传缺陷导致的罕见病病情严重,而病因不明的罕见病诊断和治疗难度大,有并发症等共病情况也会增加治疗的复杂性,故会提高患者的就医频率和医疗质量的需求。而医疗质量,如医生对患者病情的了解程度、治疗的有效性和满意度也会影响患者的就医行为,该结果与以往研究一致。[16]经常参加体育锻炼或文化娱乐活动的患者更可能对自身健康需求有正向评估,因此卫生服务的水平更高。

4 政策启示

首先,以家庭和亲友为主的微观人际环境是罕见病患者直接获取工具性支持、信息资源和有效帮扶的主要来源,政府或相关组织可设计和提供罕见病相关的以家庭和社区为基础单位的综合社会支持干预方案,鼓励病人组织的发展和介入,帮助患者与家人亲友、病友保持良性的互动;其次,构建可及、可负担的医疗服务体系和多层次、多渠道的社会保障体系能有效改善患者的卫生服务利用行为和治疗的可负担性。罕见病作为一个特殊病种,覆盖的具体疾病和治疗方案相当广泛,可治性罕见病可通过完善医疗保障政策层次、覆盖范围和保障程度改善患者的健康福祉,对于治疗费用较低的罕见病类型可考虑纳入医保范围,并将相关的药品纳入医保药品目录和基本药物目录,增加患者药物的可及性;而对于治疗费用较高的罕见病可通过多渠道筹资和多种政策组合进行帮扶;再次,罕见病多为遗传性疾病,且遗传性罕见病的治疗费用较高,相关医疗服务政策可以通过鼓励新生儿筛查、罕见病诊疗技术研发和普及的投入,提高为患者提供正确诊断和治疗方案的服务水平;最后,通过筛查重点人群,如因病致贫的低收入人群、因病致残的失能人群以及因病导致教育、就业发展受限的人群予以具有针对性的社会救济措施,发挥兜底保障功能,以保障各类罕见病患者公平享有医疗机会和医疗资源的权利。

本研究的局限性

本研究存在一定的局限性。第一,基于罕见病的特殊性,本次调查采用了滚雪球抽样的方式抽取样本,因此,样本的构成不能满足随机化分布的要求,样本的选择偏移可能会影响本研究结论的外推性;第二,由于本次调查是由罕见病患者组织共同发起的第一次具有全国性、综合性的罕见病患者群体调查,而非罕见病患者卫生服务利用的专项调查,因此,本次调查中并未对潜在影响患者群体就医选择的关键信息进行收集和测量,如医保自付比等,可能会导致遗漏的情况;第三,本次调查的研究对象为罕见病患者人群,共涵盖142种罕见病,考虑到本研究的研究目的及各类罕见病的样本规模较小,本研究并未对具体的罕见病类型及严重程度进行区分,因此,可能存在样本选择偏移的情况。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。