大都市郊区农业技术推广人员工作积极性影响因素分析

——基于上海市602位农技推广人员的问卷调查

周 洲,胡亚琳,刘增金*,俞美莲

(1.上海市农业科学院 农业科技信息研究所 都市农业研究中心,上海 201403;2.中国海洋大学 管理学院,山东 青岛 266000)

0 引言

农业新技术的供给是农业增长的首要条件。只有实现新技术的发明和传播,才能将新技术应用到农业生产中去。目前,我国的农业技术成果转化率仍然在中下水平,农业技术进步对农业经济增长的贡献水平依然不高[1],农业技术推广率低显著影响了我国农业产业兴旺步伐。在农业技术推广体系中,农业技术推广人员是最关键、最活跃的因素,其作为农业技术的主要传播者将农业技术推广应用于农业生产的实践,是农业技术推广“最后一公里”得以顺利实现的主体[2]。我国的农业科技资源主要集中在城市,农业生产资源广泛分布在农村,基层农技推广人员成为双向资源结合、转化、创新环节过程中的必要环节,他们的工作状态和积极性直接影响到农业科技新成果、新技术的推广和应用效果[3-4],调动农业技术推广人员的工作积极性对促进农技推广绩效提升和现代农业发展具有重要作用和意义。

农技人员对农业技术推广的积极性受多种因素的影响。在分析农技推广工作积极性的限制因素时,学者们多提到了经费短缺、工资收入低、任务分配不合理、农技推广人员和农户科学素质有待提高等问题[5-7]。丰军辉等[8]研究表明,工作认可度及自我成就感与基层农技推广人员工作积极性正相关,单位同事示范作用以及农户信任对工作积极性具有显著正影响,而地方政府重视不足和技术设施条件落后则会显著抑制其工作积极性。另有学者针对西南贫困地区农户做了分析,发现初级农产品品种更换比例不高、农技推广途径单一,从而加大了农技推广工作的难度[9]。李学婷等[10]采用因子分析法研究了76个农技推广机构数据,得出基础设施是影响农技推广工作积极性的最大原因。邓泰安等[11]研究认为农业技术推广制度和推广机构的管理机制对农技推广人员的工作积极性也有显著影响,而激励机制丧失、乡级农技推广部门弱化、人事制度改革失败等新问题已成为限制农技人员做好为农技术服务工作的重要原因[12]。

针对这些问题,专家学者们寻求多种途径来提高农技人员的工作积极性,包括实行公益性农技推广国家投资与市场化营运有效对接[13]、推进农技推广管理体制和投入运行机制改革[14-15]、完善奖惩考核机制和提高农民文化素质[16]以及改革现行的人事制度和加快农技推广去行政化等[17]。通过农民对农技推广人员的行为绩效进行评价,可以避免单纯通过上级领导评价带来对农技员激励机制的扭曲[18]。因此,有学者研究认为应建立基于农户需求型的技术推广机制[19],通过研究发现,以农户作为调查对象,以农户满意度和相关客观指标为评价标准,并将考评结果作为薪酬调整和评选先进的依据,对激励基层农技员推广积极性具有明显效果,能够显著改进农技员的推广行为,提高其推广绩效[20-22]。为防止片面短期的激励无法准确衡量农技推广人员的付出,挫伤农技推广人员的积极性和创造性,应建立农技推广考评责任制[23],重建有活力的人力资源管理机制来激励农技员的推广行为[24]。还有学者认为应按照农技人员专业化、专家化的要求,解决好工资待遇、职务职称问题,为农技人员减负,调动农技人员积极性[25],通过提供财政支持以保障基层农技员的福利待遇和薪资水平,充分调动农技员到田间地头开展农技推广的积极性和工作热情[26]。

当前,中国已进入以城市型社会为主体的新的城市时代。都市农业地处城市及其延伸地带,是推进乡村振兴背景下城乡统筹发展的先行区,也是现代农业的高级形态。已有研究针对农技推广工作积极性限制因素做了较多分析,但还有部分因素未考虑在内,有进一步改进和完善的空间。本文基于管理科学理论,将未研究的环境激励因素及其他因素纳入模型进行分析,根据国际化大都市上海郊区农技推广人员的问卷调查数据,采用有序Logistic模型对农技推广人员的工作积极性及其影响因素进行分析,以期为调动大都市郊区农技推广人员的工作热情、构建完善高效的农业技术推广体系,从而推动都市现代农业发展提供理论依据和决策参考。

1 数据来源与分析方法

1.1 数据来源

本研究数据来源于2019年4~5月对上海市宝山区、奉贤区、嘉定区、闵行区、浦东新区、松江区、崇明区、青浦区和金山区9个城区农技人员进行的调查,经过严格筛选,最终获得602份有效问卷。其中宝山区57份、奉贤区101份、嘉定区78份、闵行区33份、浦东新区50份、崇明区65份、青浦区78份、松江区81份。被调查者多是高校科研院所科研人员、农业企业科研人员、基层农业科技人员等,对于回避问题或者前后出现明显逻辑错误的问卷在筛选时都予以剔除。为保证问卷质量,调查采取面对面访谈的形式,主观性的问题采取自由开放式的回答,以保证问卷的真实、客观和有效。调查问卷主要包括农技推广人员的基本特征、收入情况、农技推广人员对农技推广工作的态度和认知、工作强度、所在单位性质特征、农民技术接受能力等内容。

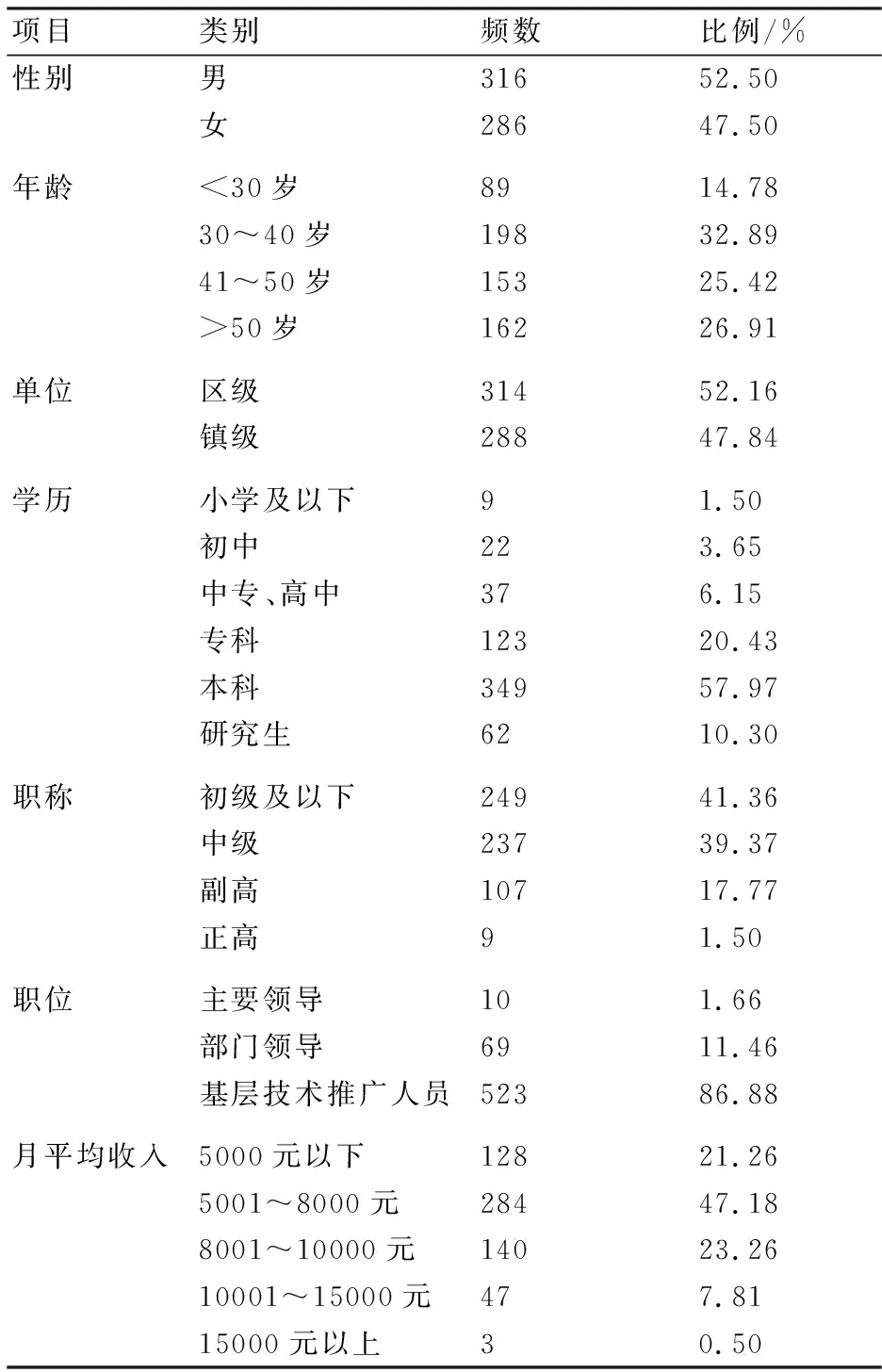

由表1可知:从性别来看,样本农技推广人员男性为316人,占比52.50%,女性为286人,占比47.50%,男性农技推广人员略多;从年龄来看,30~40岁的有198人,占比最多,为32.89%,其次为50岁以上的和41~50岁的,分别占比26.91%和25.42%,30岁以下的占比最少,为14.78%;从所在单位来看,区级单位的有314人,占比52.16%,镇级单位的有288人,占比47.84%;从学历来看,农技推广人员学历大多集中在本科和专科水平,分别占比57.97%和20.43%,研究生学历人群占比10.30%,高中及中专学历人群占比为6.15%,初中学历人群占比3.65%,小学及以下学历人群占比1.50%;从职称来看,农技推广人员中初级及以下职称居多,占比41.36%,中级职称有237人,占比39.37%,副高职称和正高职称分别占比17.77%和1.50%;从职位来看,基层技术推广人员的人数最多,占比86.88%,主要领导和部门领导的占比较少,分别为1.66%和11.46%;从收入来看,月平均收入在5001~8000元的农技推广人员最多,占比47.18%,其次为月平均收入在8001~10000元的,占比23.26%,21.26%的农技推广人员月平均收入在5000元以下,月平均收入10001~15000元的农技推广人员占比7.81%,月平均收入在15000元以上的占比最少,为0.50%。

表1 样本农技推广人员基本特征

1.2 分析方法

本文主要考察农技推广人员推广工作积极性的影响因素,被解释变量为农技推广人员的工作积极性。考虑到被解释变量是存在明显序次关系的名义变量,所以选用有序Logistic模型进行分析,其基本形式为:

其中,y为农技推广人员从事农技推广工作的积极性,将农技推广人员从事农技推广工作的积极性从“很不积极”到“非常积极”分别赋值为1~5,α为常数项,Xk表示影响农技推广人员推广积极性的第k个解释变量,βk表示第k个影响因素的回归系数,μj为残差项。

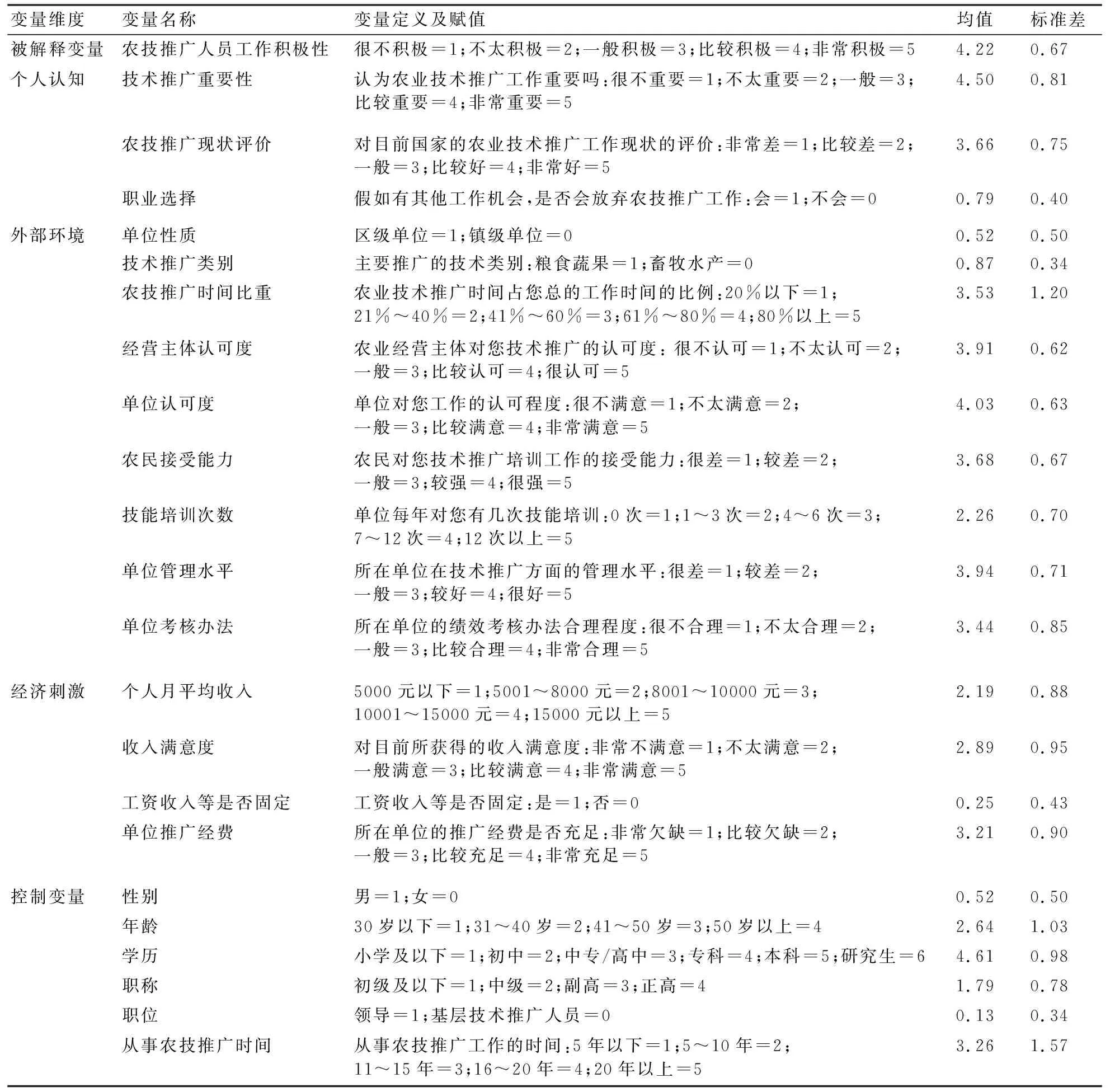

根据已有的研究基础和理论文献,农技推广人员工作积极性主要受个人认知、外部环境和经济刺激3方面因素的影响。因此,在解释变量的选取上,个人认知因素方面,选取技术推广重要性、农技推广现状评价、职业选择3个变量予以表征;在外部环境因素方面,选取单位性质、技术推广类别、农技推广时间比重、经营主体认可度、单位认可度、农民接受能力、技能培训次数、单位管理水平、单位考核办法9个变量予以表征;在经济刺激因素方面,选取个人月平均收入、收入满意度、工资收入是否固定、单位推广经费是否充足4个变量予以表征。农技推广人员的工作积极性还会受其个人特征的影响,故加入性别、年龄、学历、职称、职位、从事农技推广时间等因素作为控制变量。各变量的定义赋值及描述性统计如表2所示。

表2 变量定义赋值与描述性统计

2 实证结果与分析

本研究利用软件Stata 13.0进行模型估计,模型估计结果如表3所示。由表3可以看出,模型伪R2值为0.2503,极大似然值为287.03,其相应P值为0.0000,可见模型拟合优度和显著性都很好,具有较好的解释效果。

2.1 个人认知因素的影响

农技推广人员对农技推广工作重要性的认知在1%的显著水平上正向影响农业技术推广人员从事农业技术推广工作的积极性,即越是认为农技推广工作重要的农技推广人员其工作的积极性越高。这主要是因为对所从事职业重要性的认同可以激发农技推广人员对所从事职业的自豪感和热情,从而调动其工作积极性。同样,农技推广现状的评价在1%的显著水平上对农业技术推广人员从事农业技术推广工作的积极性具有正向影响,即对当前国家农技推广工作现状评价越高的农技推广人员,其从事农技推广工作的积极性也越高,这可能是因为对当前国家农技推广工作现状评价状况反映了农技推广人员对自身所处工作大环境的认知,评价越好的农技推广人员其对自身所从事工作的认同感会越强,其工作的热情和积极性也会越高。职业选择对农技推广人员工作积极性没有显著影响。

2.2 外部环境因素的影响

(1)单位性质对农业技术推广人员对农业技术推广工作的积极性的影响为负,且在10%的水平上显著。即区级单位的农业技术推广人员相对于镇级农业技术推广人员来说,其对农业技术推广工作的积极性更低。这可能是因为相对于镇级农技推广人员来说,区级农技推广人员面临着更为繁重的农业技术推广任务,而相对来说待遇却没有大幅的提升。另外,由于区级农技推广人员处于较高的农技推广平台上,其对自己的职业发展规划或薪资待遇的要求往往也较高,如果实际情况没有达到其预期,可能就会降低其从事农业技术推广工作的积极性。(2)农技推广时间比重对农业技术推广人员从事农业技术推广工作的积极性具有积极的正效应,且在1%的水平上显著。这可能是因为农技推广工作时间占总工作时间比重越大的农技推广人员,往往其农技推广工作的积极性越高,这可能是因为在农业技术推广上投入时间多的农技推广人员其业务的熟练度和专业度水平更高,往往能在农技推广工作中取得更为突出的业绩,因而其从事农业技术推广工作的积极性更高。也可能是由于在工作积累的过程中农技推广人员逐渐掌握了要领和经验,不断激励自身通过传播农业新技术和新理念实现自身社会价值。经营主体认可度、单位认可度均在1%的水平上对农技推广人员工作积极性具有积极作用。表明农业经营主体和所在单位对农技推广人员认可度的提高可以显著调动农技推广人员从事农技推广工作的积极性。根据马斯洛需求层次理论,农技推广人员有着被人尊重和认可的需要,因此,鼓励农业技术推广人员时应结合上级赞扬和荣誉表彰等情感激励方式。此外,研究发现,农民接受能力和单位管理水平对农技推广人员从事农技推广工作的积极性也具有正向影响,且分别在5%和1%的水平上显著。表明提升农民接受新技术的能力和单位的管理水平,可以促进农技推广人员工作积极性的提高。其他外部环境因素的影响均不显著。

2.3 经济刺激因素的影响

从表3可以看出,相对于工作收入不固定而言,拥有固定的工资收入对农技推广人员从事农业技术推广工作的积极性具有积极的正向影响。这可能是因为每个月稳定的保底工资收入解除了农技推广人员的后顾之忧,使得其更有保障,从而可以将自己的主要精力都投入到农技推广工作中,从而从事农技推广工作的积极性会得到有效提高。

表3 农技推广人员工作积极性影响因素模型估计结果

3 结论与建议

3.1 结论

研究发现,农业技术推广人员对农业技术推广工作的积极性主要受技术推广重要性的认知、农技推广现状评价、单位性质、农技推广时间比重、经营主体认可度、单位认可度、农民接受能力、单位管理水平、工资收入是否固定等因素的影响。其中,越是认为农技推广工作重要和对当前国家农技推广工作现状评价越高的农技推广人员,其工作的积极性越高。相对于镇级农业技术推广人员来说,区级单位的农业技术推广人员对农业技术推广工作的积极性更低。农技推广工作时间占总工作时间比重越大的农技推广人员,往往其农技推广工作的积极性越高。农业经营主体和所在单位对农技推广人员的认可对调动农技推广人员的工作积极性具有重要作用。另外,提高农民接受新技术的能力和单位的管理水平,也可以促进农技推广人员工作积极性的提高。有固定工资收入的农技推广人员在农技推广上越具积极性。

3.2 建议

3.2.1 加大农业技术推广工作投入力度,完善经费分配和绩效考核的体制机制 应加大对农业技术推广工作的投入力度,提高农技推广人员的收入和福利待遇,使其拥有稳定的收入来源,解决农技推广人员的后顾之忧。应多渠道筹集农技推广经费,建立综合考虑推广工作量、推广努力程度和推广实际效果的经费分配机制。完善绩效考核机制,将农户满意度、新技术推广品种和数量、推广面积或规模、推广次数以及新技术的运用纳入考核范围。应出台相关政策,对农技人员从事农技推广和成果转化给予物质和精神奖励,让农技人员有充分的获得感和工作认同感,调动其农技推广工作积极性。

3.2.2 定期开展农户交流培训,提高农户素质和新技术接受能力 农户在新技术的采用过程中具有决定性的作用,农户是新技术的采纳者和应用者,是决定农业科技成果转化推广的决定性因素。开展对农户的农业技术培训可以提升农户素质能力以及对农业技术的吸收和应用能力,不仅可以提升农业技术成果转化效率,也可以调动农业技术推广人员的积极性和热情。另外,可通过在新媒体、报纸、电视等平台上宣传农技推广的典型案例和优秀成果提高广大农民对农业技术的认识,提升农户对农技推广工作重要性的认识和对农技推广工作人员工作的认可度和支持度。

3.2.3 加强农技推广人员技能和素质培训,畅通农技推广人员发展通道 应加强对农技推广人员的培训,使其掌握现代农业科技技能,同时也要注重农技人员表达能力和说服能力的培训。与此同时,应加强农技推广工作的职业文化培训和思想教育。定期对农业技术推广人员进行政治思想培训,鼓励基层人员吃苦耐劳、脚踏实地服务“三农”和发展农村事业的决心。鼓励农业技术推广人员通过不断学习增强自身专业本领,提高推广业绩。对于技术水平高、推广能力强、专业素质过硬的基层服务组织人员提供优先培训深造和晋升职称的机会,畅通农技推广人员通过自身努力实现自我价值的通道。

3.2.4 完善农业技术推广体制机制,促进农业科技创新和推广应用的良性循环 目前我国农技推广人员队伍呈倒金字塔状,农民和农业企业主要面对基层农业推广人员,但基层人员数量远远达不到当下的农业生产需求,应进一步完善农技推广政策鼓励和吸引更多的知识型高素质人才从事农技推广工作。与此同时,应积极促进农业技术推广机构与农户、科研机构、农业科技企业的联系和连接,进一步强化农业技术推广工作的纽带作用,一方面使农技推广内容面向农户和市场需求,一方面也将在推广过程中遇到的问题和一线农户的技术需求第一时间反馈给农业科研机构和农业科技企业,促进农业技术的改进和创新,形成农业科技创新、成果转化推广和农业生产力提升的良性循环。