气候变暖背景下晚稻不同生育期叶面积指数变化及其与产量的关系

王成孜,王尚明,张清霞,曾 凯,曾越楠,胡 磊*

(1.江西省农业气象试验站,江西 南昌 330200;2.江西省吉安市气象局,江西 吉安 343000)

叶面积指数(Leaf Area Index,LAI) 为单位土地面积上的叶面积,是反映作物长势及产量潜力的重要参数[1],也是决定植物光能捕获、光合初级生产力的关键因素[2-4]。LAI作为表征植被冠层结构的关键参数,生态气候系统模式中生物地球物理和化学过程均受其影响,近年来备受全球气候变化研究者的关注[5]。研究表明,1950年以来全球几乎所有地区都经历了升温过程,据统计1880~2012年全球平均温度已升高0.85 ℃,全球气候系统变暖已成不争的事实[6],因此如何在田间生产中应对气候变暖是经久不衰的课题。水稻作为主要的粮食作物,事关我国的粮食安全,以往关于水稻叶面积指数的研究多集中于光谱植被指数与叶面积的关系以及叶面积指数与产量构成的关系[7-8],但在当前气候变暖背景下,关于水稻叶面积指数的研究却鲜见报道。因此探究气候变暖背景下水稻叶面积指数变化及其与产量的关系具有重要意义。

本研究采用地处长江中下游典型双季稻产区江西省南昌县1999~2017年这19年的晚稻生长发育及同期的该地气象观测资料,对晚稻叶面积指数变化特征及其与气候因子和产量之间的关系进行了分析,旨在揭示在气候变暖背景下晚稻的叶面积指数的变化状况及其与产量形成的关系,为适应气候变暖促进晚稻高产提出有益的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于江西省中部偏北的南昌县,为鄱阳湖平原地区,境内面积1810.7 km2,耕地面积7.87万hm2,土地肥沃,其中水稻田面积达5.63万hm2,是双季水稻适宜种植区。南昌县属于亚热带湿润季风气候,气候温和、四季分明、雨水充沛、日照充足。南昌县年平均气温为17.9 ℃,年平均日照时数1655.4 h,年平均降水量1618.9 mm,4~6月份是雨季,年平均相对湿度为77%。

1.2 试验材料

1999~2017年的晚稻试验观测基地位于南昌县境内,每年选取一块具有代表性、面积为1000~1500 m2的稻田为双季晚稻试验观测基地。各试验年份晚稻的土壤、肥料、水分、病虫害防治等均依据当地生产习惯,实行常规的大田栽培管理。试验期间的晚稻品种见表1。本文使用的气象资料为历年晚稻生长发育间同期的当地气象部门气象观测数据。

表1 1999~2017年晚稻试验品种

1.3 测定项目及方法

在水稻生长过程中,按照中国气象局编著的《农业气象观测规范》要求,进行晚稻发育期的观测,在发育期的普遍期观测晚稻的株(茎)密度,利用人工或叶面积仪测定植株叶面积,根据株(茎)密度和单株叶面积计算叶面积指数,晚稻成熟收获时取样考种,测定晚稻产量。晚稻发育期的普遍期是指在所观测的株(茎)中,有50%的株(茎)进入了发育期。

1.3.1 分蘖动态的测定 定点定期测定分蘖动态直至成熟:每小区4点,每点10穴,于返青期、拔节期、抽穗期、乳熟期和成熟期随机普查100穴。

1.3.2 植株叶面积指数的测定 人工测定采用面积(系数)法。

式中:Li为绿色叶片的长度,Di为叶片最大宽度,k为校正系数。

叶面积仪测定法:采用LI-COR 3000叶面积仪测定。

叶面积指数(LAI)=(单株叶面积×m)/10000

式中:m为1 m2的株数。

1.4 数据统计与分析

用Excel 2016软件对数据进行分析和处理。

2 结果与分析

2.1 晚稻气象条件的时间变化

2.1.1 年平均气温 1999~2017年南昌县历年的年平均气温(图1A)显示:1999年~2017年,南昌县的年平均气温呈现上升趋势,以每10 a增加0.4 ℃的趋势增温。1999~2017年历年平均气温为18.5 ℃,最大值为19.4 ℃,出现在2017年;最小值为17.8 ℃,出现在2012年。

2.1.2 晚稻生育期间平均气温 南昌县晚稻生育期一般为6月下旬至10月中旬。1999~2017年南昌县晚稻历年生育期间的平均气温(图1B)显示:南昌县晚稻生育期间的平均气温呈现上升趋势,以每10 a增加0.6 ℃的趋势增温,晚稻生育期间升温明显。1999~2017年,生育期平均气温为26.3 ℃,最大值为27.2 ℃,出现在2013年;最小值为25.1 ℃,出现在2002年。

图1 1999~2017年平均气温和生育期平均气温

2.2 晚稻产量与生育期平均气温

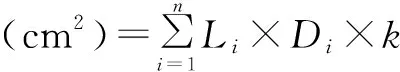

1999~2017年南昌县晚稻历年产量(图2A):南昌县晚稻产量呈现上升趋势,以每年增加94.7 kg/hm2的趋势增加,晚稻增产明显。1999~2017年,平均产量为7040 kg/hm2,最大值为7882 kg/hm2,出现在2016年;最小值为5772 kg/hm2,出现在2002年。1999~2017年南昌县晚稻产量和生育期平均气温呈正相关关系(图2B),随着生育期温度的升高,每增加1 ℃,水稻产量升高424 kg/hm2。

图2 1999~2017年晚稻产量及其与生育期平均气温的关系

2.3 晚稻不同发育期的叶面积指数

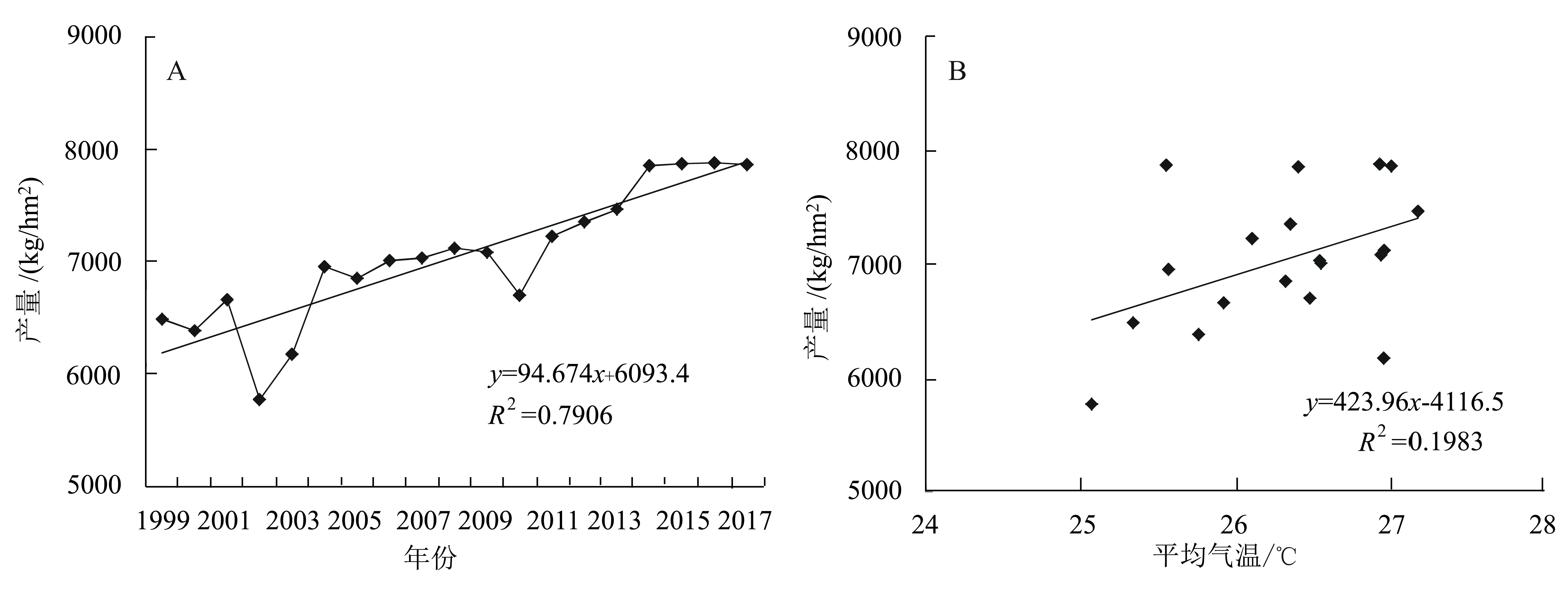

2.3.1 秧苗期 南昌县历年晚稻秧苗期的平均LAI为5.2,LAI最大值为10.1,出现在2017年;最小值为2.6,出现在2008年和2012年(图3A)。由此可知,1999~2017年,南昌县历年晚稻秧苗期的LAI没有明显趋势,年际波动较大。

2.3.2 分蘖期 南昌县历年晚稻分蘖期的平均LAI为0.6(图3B)。由此可知,1999~2017年南昌县晚稻分蘖期LAI没有明显的变化趋势,但年际波动较大。

2.3.3 拔节期 南昌县历年晚稻拔节期的平均LAI为3.8,LAI最大值为7.0,出现在2001年;最小值为2.1,出现在2007年(图3C)。由此可知,1999~2017年,南昌县晚稻拔节期LAI没有明显的变化趋势,但年际波动较大。

2.3.4 抽穗期 南昌县历年晚稻抽穗期的平均LAI为4.4,LAI最大值为8.2,出现在2017年;最小值为1.8,出现在2007年(图3D)。由此可知,1999~2017年,南昌县历年晚稻抽穗期的LAI呈现上升的趋势,其增长率为1/10 a。

2.3.5 乳熟期 南昌县历年晚稻乳熟期的平均LAI为3.7(图3E),LAI最大值为6.9,出现在2017年;最小值为1.8,出现在1999年。1999~2017年,南昌县历年晚稻乳熟期的LAI呈现上升的趋势,其增长率为0.8/10 a。

2.3.6 生育期间的平均LAI 尽管晚稻的LAI是随着发育期的变化而不断变化的动态量,但可以定义一个生育期间的平均LAI,即将晚稻各个发育期的LAI进行平均,分析生育期间的平均LAI(图3F)。由图3B可以看出,南昌县晚稻分蘖期LAI没有明显的变化趋势,年际间波动不大。

图3 1999~2017年各生育期叶面积指数

2.4 不同发育期叶面积指数与产量的关系

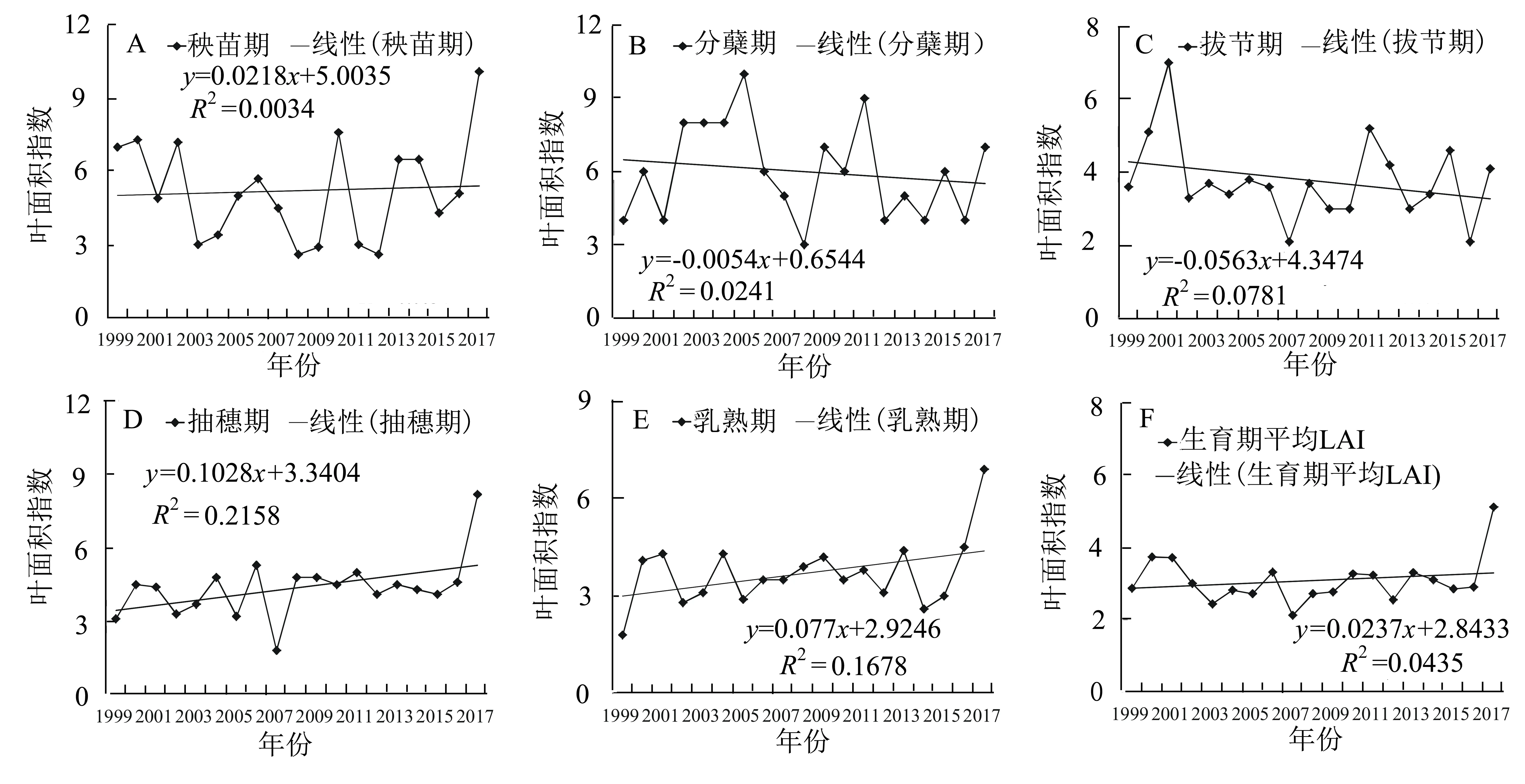

通过分析1999~2017年晚稻各发育期的叶面积指数与产量的相关性,由图4D可知,晚稻产量随着抽穗期叶面积指数的升高而升高,叶面积指数每升高1,产量增长210.78 kg/hm2。由图4E可知,晚稻产量随着乳熟期叶面积指数的升高而升高;叶面积指数每升高1,产量增长218.17 kg/hm2。由图4A、图4B、图4C、图4E可知,晚稻秧苗期、分蘖期、拔节期、全生育期平均叶面积指数与产量相关性不大。

图4 不同生育期叶面积指数与产量的关系

2.5 不同发育期≥20 ℃积温与叶面积指数的关系

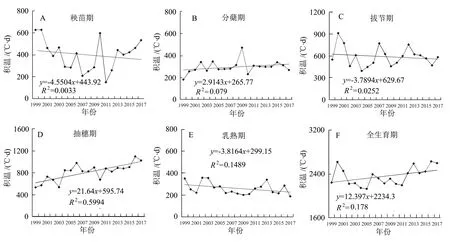

通过分析1999~2017年晚稻各发育期≥20 ℃积温,由图5A、图5B、图5C可知,晚稻各生育期≥20 ℃积温没有明显的变化趋势,年际间波动不大。由图5D可知,晚稻抽穗期≥20 ℃积温呈现上升的趋势,其增长率为21.6 ℃·d/a。由图5E可知,晚稻乳熟期≥20 ℃积温呈现下降的趋势,其递减率为3.8 ℃·d/a。由图5F可知,晚稻全生育期≥20 ℃积温呈现上升的趋势,其增长率为12.4 ℃·d/a。

图5 1999~2017年晚稻不同生育期≥20 ℃积温

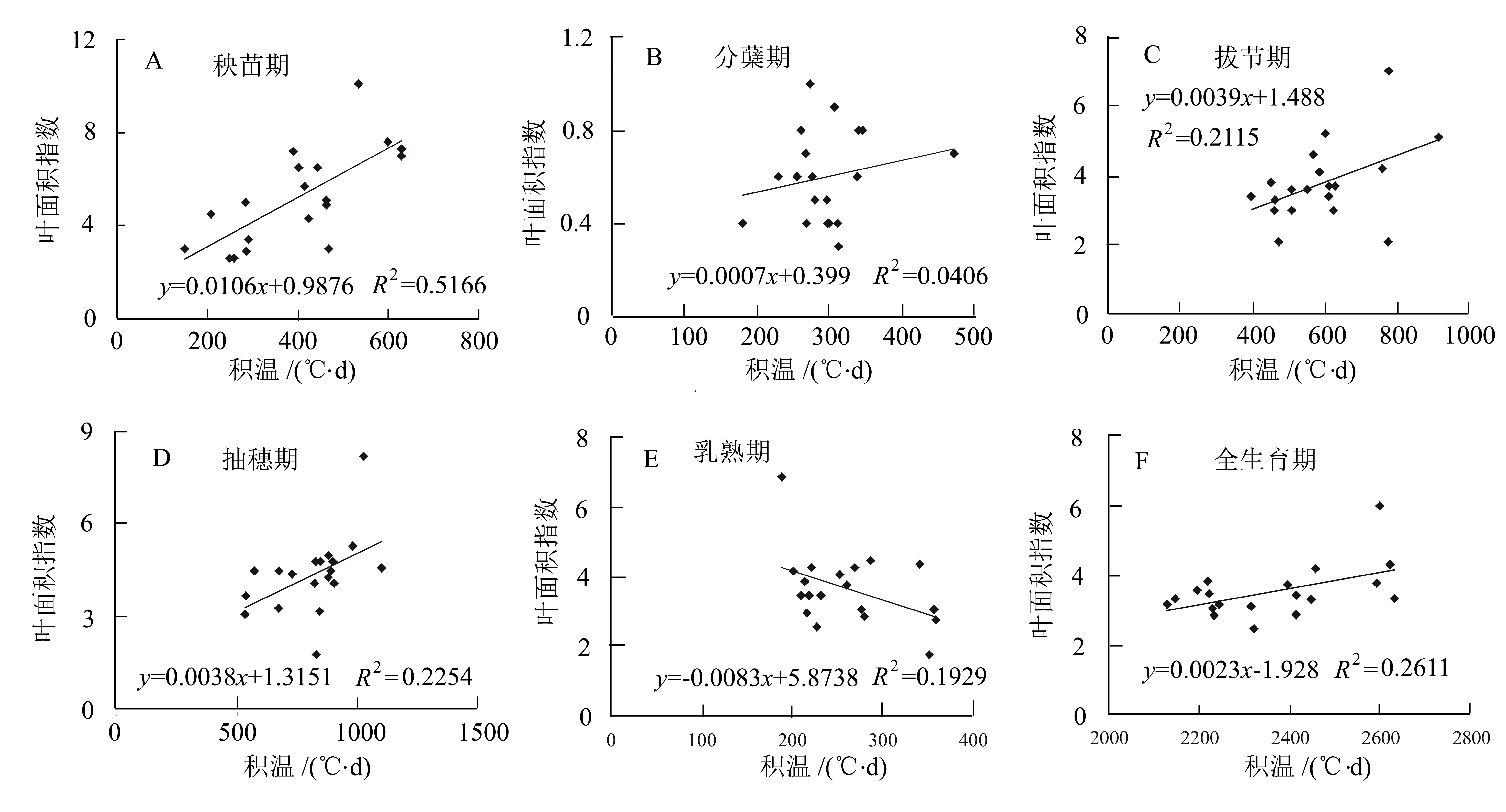

通过分析1999~2017年晚稻各发育期的LAI与≥20 ℃积温的相关性,由图6A可知,晚稻秧苗期叶面积指数随着≥20 ℃积温的升高而升高,生育期≥20 ℃积温每升高100 ℃·d,叶面积指数升高1.06。由图6B可知,晚稻分蘖期≥20 ℃积温与叶面积指数相关性不大。由图6C可知,晚稻拔节期叶面积指数随着≥20 ℃积温的升高而升高,生育期≥20 ℃积温每升高100 ℃·d,叶面积指数升高0.39。由图6D可知,晚稻抽穗期叶面积指数随着≥20 ℃积温的升高而升高,生育期≥20 ℃积温每升高100 ℃·d,叶面积指数升高0.38。由图6E可知,晚稻乳熟期叶面积指数随着≥20 ℃积温的升高而下降,生育期≥20 ℃积温每升高100 ℃·d,叶面积指数下降0.83。由图6F可知,晚稻全生育期叶面积指数随着≥20 ℃积温的升高而升高,生育期≥20 ℃积温每升高100 ℃·d,叶面积指数升高0.23。

图6 不同生育期≥20 ℃积温与叶面积指数的关系

3 讨论

随着全球变暖,气温升高对水稻的增产效应比较明显[9],生育期内充足的热量有助于水稻提高产量潜力[10-11]。本研究中,1999~2017年,年均气温呈现逐年升高的趋势,晚稻生育期平均气温伴随着年平均气温升高也呈升高趋势。生育期平均气温每升高1 ℃,晚稻产量升高424 kg/hm2。气温升高有利于延长生育期[12],进而增大作物生育期积温,这与本研究结果一致,1999~2017年晚稻全生育期≥20 ℃积温呈现上升的趋势,其增长率为12.4 ℃·d/a。水稻作为一种喜温作物,生育期积温升高有利于水稻拥有良好的生长发育的环境,有利于提高水稻的叶面积指数[13]。本研究中晚稻秧苗期、拔节期、抽穗期、全生育期叶面积指数均与生育期≥20 ℃积温呈现良好的正相关关系。而乳熟期叶面积指数与生育期≥20 ℃积温呈现负相关关系,这可能与适宜的生长环境加快了水稻植株从营养生长转向生殖生长的进程,从而导致叶片衰老加快,使叶面积指数出现下降。

研究表明,抽穗期和乳熟期叶面积指数与产量在一定范围内有显著相关关系[14],水稻群体的最大叶面积指数与水稻群体产量呈二次曲线关系[15]。因此适当提高作物的叶面积指数,单位面积作物拥有更大的光能截获面积[16],有利于作物光合产物的积累从而获得高产[17]。本研究中叶面积指数与产量具有一定相关性,晚稻拔节期叶面积指数每升高1,产量增长210.78 kg/hm2;乳熟期叶面积指数每升高1,产量增长218.17 kg/hm2。因此叶面积指数随生育期≥20 ℃积温升高,可能是气温升高导致晚稻逐年增产的原因之一。

在气候变暖的大背景下合理增大叶面积指数进而增产增效是一项长期课题。笔者认为应通过综合改进田间管理技术与品种改良等方法,提高晚稻在拔节期和抽穗期的叶面积指数,增加单位面积作物光合截获面积,从而实现晚稻的增产增收。