中国食用豆种植区域比较优势分析

——基于全国15省1999~2018年数据测算

毛昭庆,于海天,陈良正,王 奕,李 梁,董晓波,王雪娇*

(1.云南省农业科学院 农业经济与信息研究所,云南 昆明 650205;2.云南省农业科学院 粮食作物研究所,云南 昆明 650205)

0 引言

食用豆是指除大豆和花生外,以收获籽粒或嫩荚为主兼作蔬菜[1],供人类食用或进行动植物生产的豆科作物的统称[2]。食用豆在我国有2000多年的栽培历史,是当今人类栽培的三大类食用作物(禾谷类、食用豆类及薯类)之一[3],种类繁多、种植范围广。食用豆丰富的蛋白质含量及特有的生物固氮作用,使其在食物构成和农业生产中具有重要意义[4]。目前,我国食用豆主要分布在东北、华北、西北、西南的干旱半干旱地区以及高寒冷凉山区[2]。随着国内经济的稳步发展,人们对生活品质的要求也不断增加,食用豆作为医食同源的新型食品资源[5],在需求日益提升的消费市场上表现出越来越大的经济价值,在农业生产中逐渐摆脱了救荒或接口的角色并逐步成为较重要的经济作物[6],且逐渐成为西部地区农业和农村经济发展中最具竞争优势和发展潜力的特色产业[5]。因此,分析我国食用豆种植区域比较优势,对优化布局食用豆产业发展战略和增加贫困地区农民收入有迫切的现实意义及重要的研究价值。

宗绪晓等[1](2003)从植物学特征、营养特点对食用豆功能特性进行了分析,认为适当增加食用豆类作物种植比例能够有效促进农业可持续发展。段灿星等[7](2013)从品种选育和病虫害防治对食用豆选育的角度进行论述,认为利用抗性品种控制病虫害是最为安全有效的措施。岳玲[8](2017)以栽培技术对食用豆生产进行研究,认为必须严格把控好品种选择、选地、整地、播种、施肥、中耕、除草、病虫害防治和适时收获各个环节。郭永田[2](2014)从加工、流通、价格、消费和贸易等方面对食用豆市场供求进行研究,全面、系统地构建了食用豆产业经济分析的基本框架。朱周平[5](2011)、梁泉[8](2008)、赵秋[9]等(2016)从产业现状、存在问题和发展对策等方面对食用豆产业进行了研究,充分肯定了食用豆产业对加速农村农民脱贫致富步伐的成果。现有研究主要围绕食用豆生物学特性、产业现状和发展战略展开,对全国食用豆种植区域的比较优势分析鲜有报道。本文采用集中度指数、生产规模指数、规模比较优势指数、效率比较优势指数和综合比较优势指数等研究方法,在分析1999~2018年我国食用豆主产省份综合比较优势空间布局的基础上,提出优化食用豆产业布局的建议,为推进全国食用豆产业良好发展提供决策依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文所用数据主要包括全国及29个省份粮食、豆类及大豆的播种面积和产量。数据主要来源于《中国农村统计年鉴》及《云南统计年鉴》。考虑到食用豆生产数据的可获得性,本文重点对1999~2018年全国食用豆生产省域比较优势进行分析。由《中国农村统计年鉴》可知,中国有29个省份种植食用豆,本文重点关注2018年食用豆种植面积在3.33万hm2以上的15个省份,依次为:云南、内蒙古、黑龙江、四川、贵州、重庆、山西、甘肃、吉林、江苏、广西、湖南、河南、安徽、陕西。2018年,这15个省份食用豆播种面积和产量在全国的比重分别占89.74%和86.53%。因此,本文选择对这15个省份进行对比分析可以较准确地反映全国食用豆生产比较优势情况。

1.2 研究方法

借鉴杨慧莲等[11](2017)对近20年全国玉米生产优势与时空变化分析以及李红霞等[12](2019)对近20年甘肃省马铃薯省域竞争力分析时运用的比较优势指标及研究方法,结合全国食用豆生产实际情况,本文采用生产集中度指数(PCI)、区位熵(LQ)、显示性对称比较优势指数(RSCA)、生产规模指数(PSI)、规模比较优势指数(SAI)、效率比较优势指数(EAI)和综合比较优势指数(CAI)7个指标对这15个省份食用豆生产比较优势进行评价。

1.2.1 生产集中度指数 生产集中度指数(Production Concentration Index)指某地区某一行业的产品产量占国内该产品总产量的比重[11]。该指标能直观地反映一个地区食用豆生产变化及其对全国食用豆总产量贡献变化的趋势。计算公式为:

(1)

式中:Pi表示i省份食用豆产量,∑Pi为全国食用豆总产量。PCIi值越大,说明该地区对全国食用豆总产量的贡献越大,即集中度越高。

1.2.2 区位熵 区位熵LQ(Location Quotient)可用来衡量全国食用豆生产的空间分布和集中状况[12]。其计算公式为:

LQi=(gi/G)/(Pi/P)

(2)

式中:gi和Pi分别为i省份和全国食用豆产量,G和P分别为i省份和全国粮食总产量。当LOi>1时,说明该地区食用豆具有比较优势,其供给能力超过本地需求,甚至可以对外输出,而大于1的部分即为对外市场份额;当LOij=1时,则处于供需平衡状态;当LOij<1时,则处于比较劣势,供给能力低于本地需求。

1.2.3 显示性对称比较优势指数 为了解决用区位熵确定农产品优势产业时存在的缺陷,引入改进后的新形式即显示性对称比较优势指数RSCA(Revealed Symmetrical Comparative Advantage),可以反映出一个地区食用豆生产的专业化程度。其计算公式为:

(3)

通常情况下,RSCA的计算结果介于-1和1之间,若RSCAi>0,表示该地区食用豆产业的专业化程度高于全国同期的平均水平,否则即相反。比较优势越大,表明专业化程度越高[13]。

1.2.4 生产规模指数 生产规模指数(Production Scale Index)是指一个地区给定年份某种农作物播种面积占全国该农作物总播种面积的比重[11]。该指标可以用来衡量各省份食用豆种植在全国的规模状况。其计算公式为:

(4)

式中:GSi为i省份食用豆播种面积,∑GSi为全国食用豆总播种面积。

1.2.5 综合比较优势指数 规模比较优势指数(Scale Advantage Indices)指某时期某一地区的某种农作物播种面积占该地区所有农作物面积的比重与同期全国比重的对比关系[14]。效率比较优势指数(Efficiency Advantage Indices)是指某时期某一地区的某种农作物生产相较于同期全国水平的土地产出率[15]。综合比较优势指数(Comprehensive Advantage Indices)是规模比较优势指数和效率比较优势指数的综合运用,可以更全面地反映一个地区某种农作物生产的比较优势程度[12]。计算公式为:

(5)

(6)

(7)

式中:GSi和TSi分别代表i省份食用豆和粮食的播种面积;GS和TS分别是全国食用豆和粮食的播种面积;APi是i省份食用豆单产;AP是同期全国食用豆平均单产。若CAIi>1,说明该地区食用豆与全国平均水平相比,具有综合比较优势,而且值越大说明优势越明显。反之,则不具备综合比较优势。

2 结果与分析

2.1 集中度指数结果分析

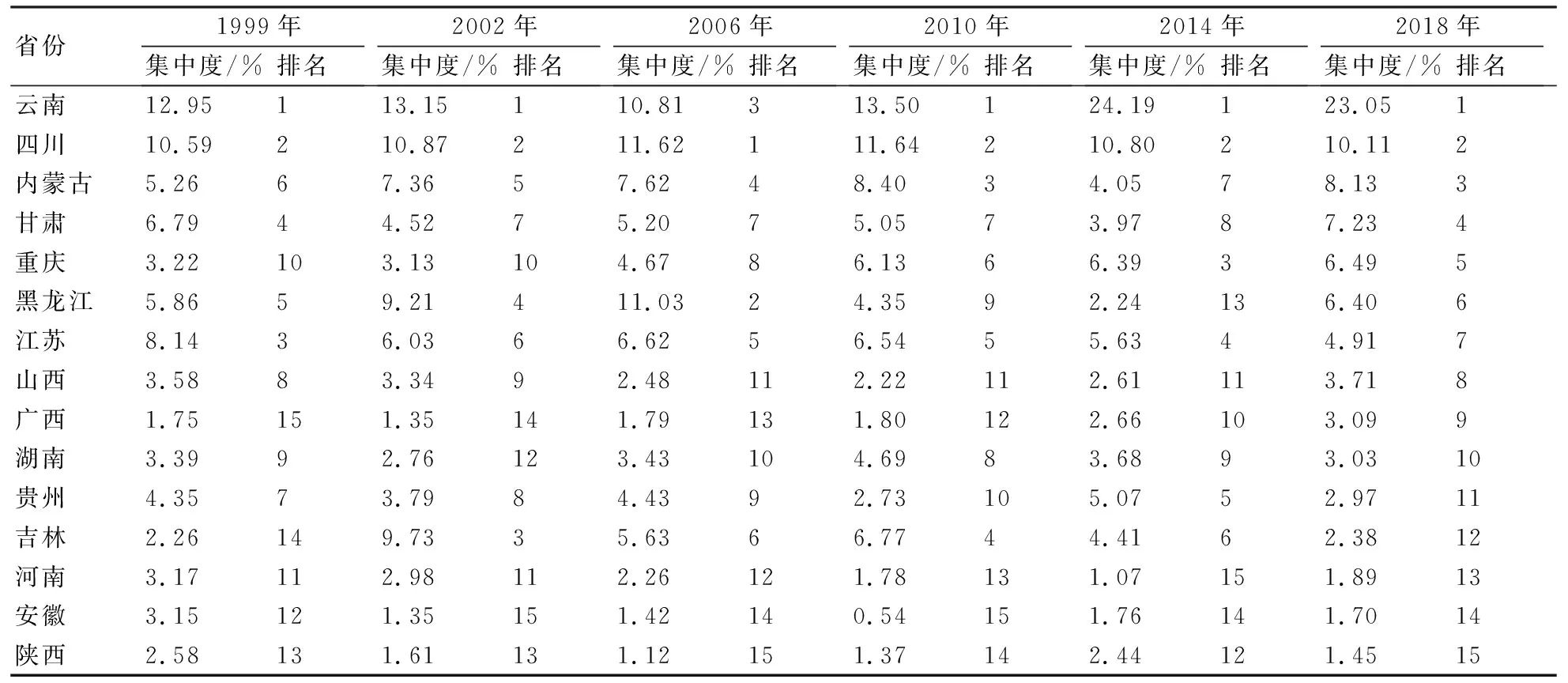

依据公式(1)计算15个省份1999~2018年的食用豆生产集中度指数,结果显示:20年间这15个省份食用豆生产集中度的排名变化很明显。其中,排名上升的省份有4个,分别是内蒙古、重庆、吉林和广西,20年间内蒙古由第6位上升到第3位,重庆由第10位上升到第5位,吉林由第14位上升到第12位,广西由第15位上升到第9位。排名下降的省份有7个,分别是黑龙江、贵州、江苏、湖南、河南、安徽和陕西,20年间黑龙江从第5位下降到第6位,贵州由第7位下降到11位,江苏由第3位下降到第7位,湖南由第9位下降到第10位,河南由第11位下降到第13位,安徽由第12位下降到第14位,陕西由第13位下降到第15位。总体而言,食用豆生产集中度排名上升和下降最多的是重庆和江苏。从表1可知,除了云南和四川常年稳居全国前2位外,其他省份食用豆生产集中度排名均不稳定。云南食用豆生产集中度由1999年的12.95%上升到2018年的23.05%,说明云南是全国食用豆主要产区,对全国食用豆总产量的贡献起着关键作用。

表1 1999~2018年15个省份食用豆生产集中度变动情况

2.2 区位熵结果分析

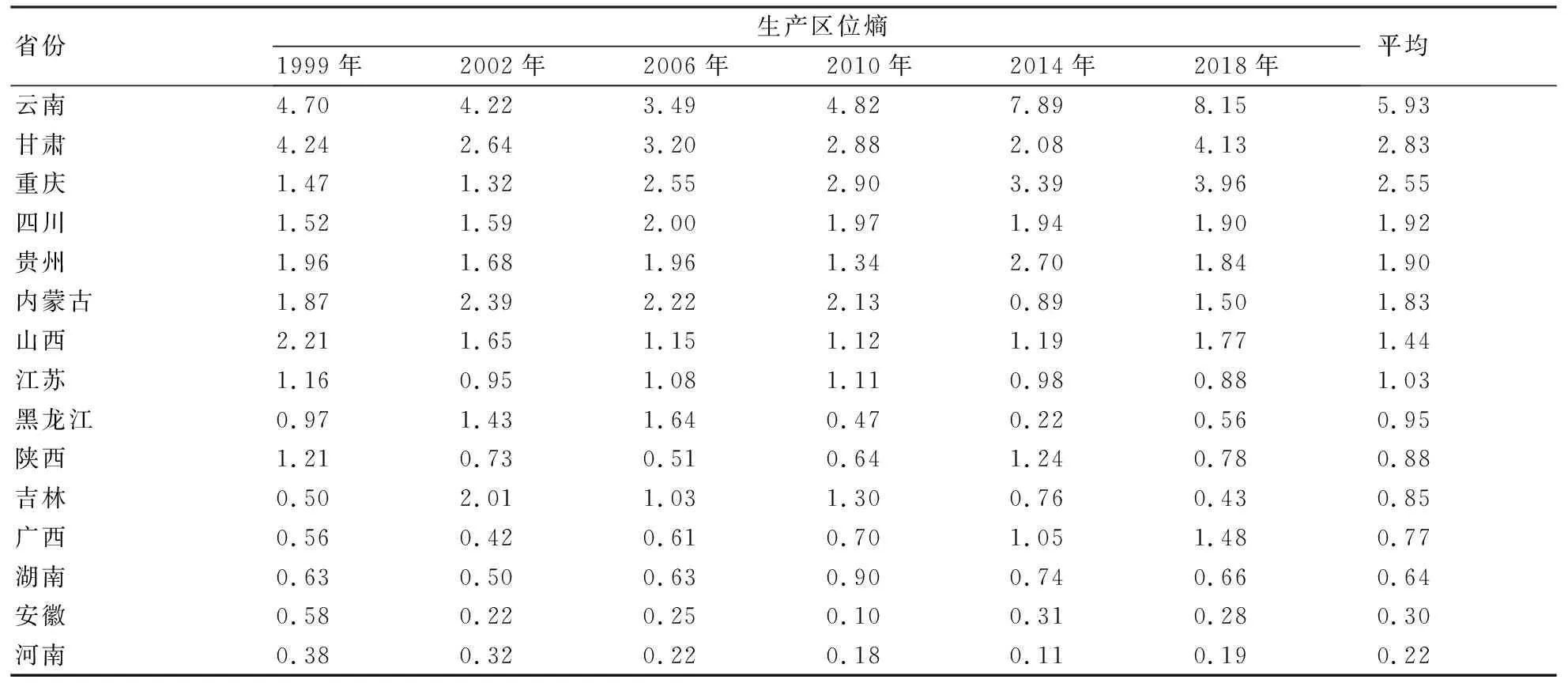

由表2可知,1999~2018年全国15个食用豆主产省份平均区位熵排名依次是:云南、甘肃、重庆、四川、贵州、内蒙古、山西、江苏、黑龙江、陕西、吉林、广西、湖南、安徽、河南,其中,平均区位熵大于1.0的省份有8个,主要集中在西南地区和华北地区。云南平均区位熵高达5.93,具有明显的比较优势,且逐年上升,其区位熵和集中度指数的结果说明了云南食用豆产业在全国的重要地位。其余7个省份中,除了重庆和四川呈上升趋势,甘肃、贵州、内蒙古、山西和江苏均呈下降趋势。云南食用豆除了满足本省需求,主要销往上海等华东地区。

表2 1999~2018年15个省份的食用豆生产区位熵变动情况

2.3 显示性对称比较优势指数结果分析

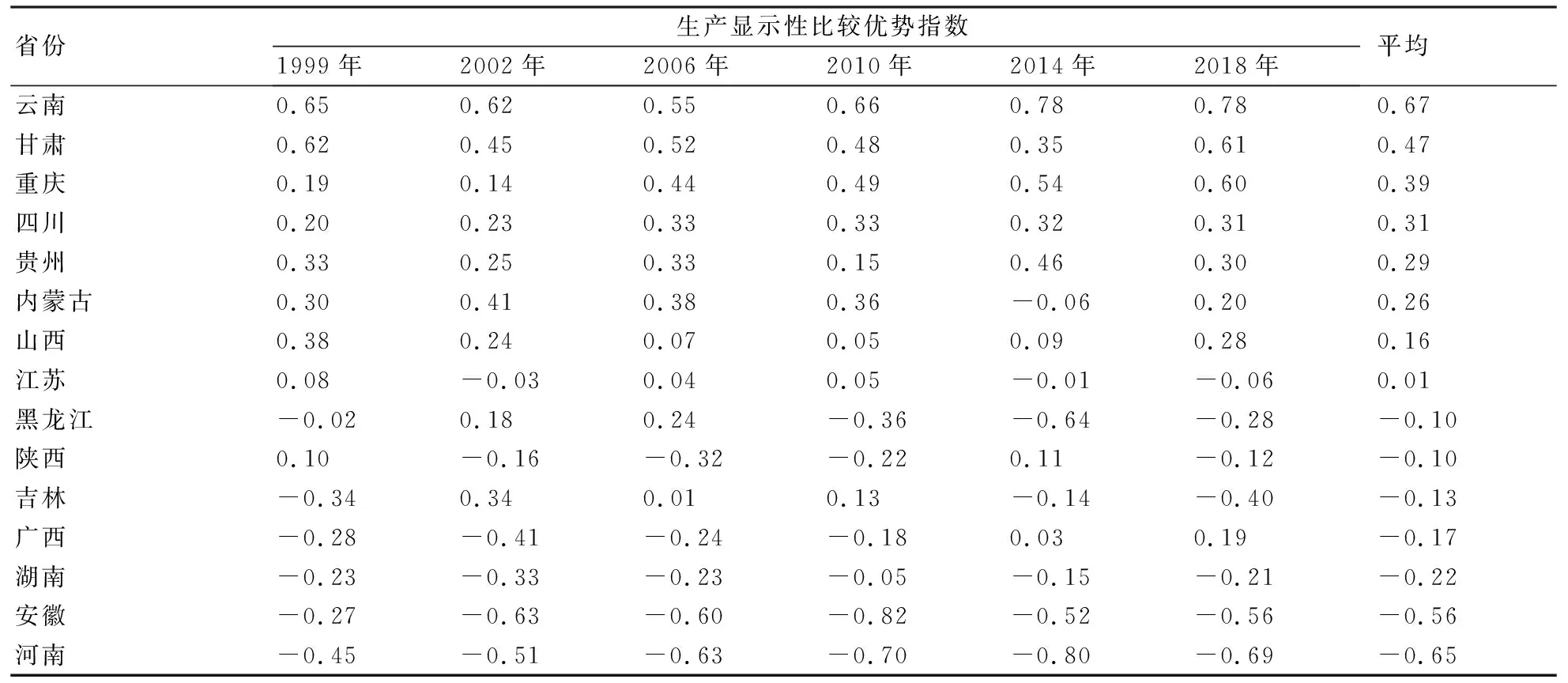

由表3可知,1999~2018年全国15个食用豆主产区平均显示性对称比较优势指数为正数的省份依次是:云南、甘肃、重庆、四川、贵州、内蒙古、山西、江苏,说明这8个省份的食用豆生产专业化程度均高于全国水平。20年间云南的RSCA值一直位居全国首位,且稳定在0.55以上,云南食用豆产量优势首先体现在种植规模上。究其原因主要有2个,一是中国的蚕豆、豌豆和绿豆合计占食用豆面积的90%以上[2],而云南是我国蚕豆和豌豆栽培面积最大的省份。二是优良的品种、先进的栽培技术和领先的生产理念支撑着云南蚕豌豆产业经济效益一路攀升[16]。

表3 1999~2018年15个省份的食用豆生产显示性比较优势指数

2.4 生产规模指数结果分析

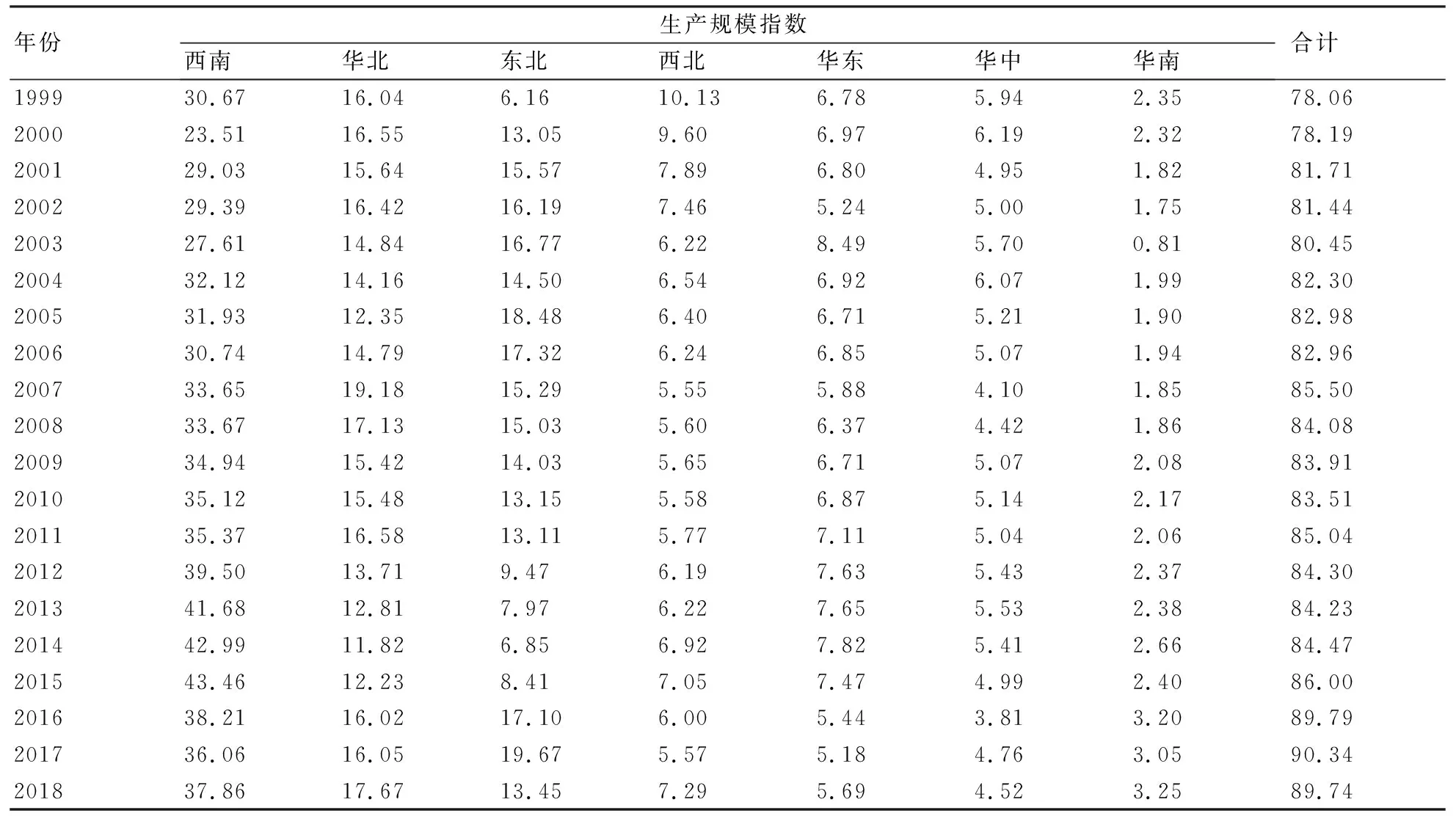

由表4可知,1999~2018年西南地区食用豆生产规模指数从30.67%增加到37.86%,其中,云南和重庆对该区域生产规模指数的增加贡献较大,分别是3.25%和2.16%。华北地区20年间食用豆生产规模指数从16.04%增加到17.67%。20年间东北地区食用豆生产规模指数上涨最多,从6.16%上涨到13.45%。20年间华东地区和华中地区食用豆生产规模指数均下降,属于该区域的江苏、安徽和河南、湖南分别减少0.74%、0.34%和1.09%、0.33%。20年间西北地区食用豆生产规模指数下降最多,而陕西食用豆生产规模指数下降3.05%。考虑到华南地区食用豆种植面积在全国占比较少,本文重点对分布在该区域的广西食用豆生产规模指数进行测算,20年间该指数总体呈波动上升趋势,共增长0.9%。总体来看,我国食用豆种植主要集中在西南地区和华北地区,该区域2018年的食用豆种植面积占全国的55.53%,比1999年高出8.83%。究其原因,食用豆作物通过长期的自然选择形成耐寒、耐旱、耐瘠、生育期短、适应性强、适应范围广等特点,能很好地种植于大宗粮食作物主产区,尤其适宜种植于经济欠发达地区、少数民族聚居地区、边疆地区、贫困地区、革命老区,成为这些地区农牧民增收的主要来源[2]。

表4 1999~2018年15个省份的食用豆生产规模指数 %

2.5 综合优势指数结果分析

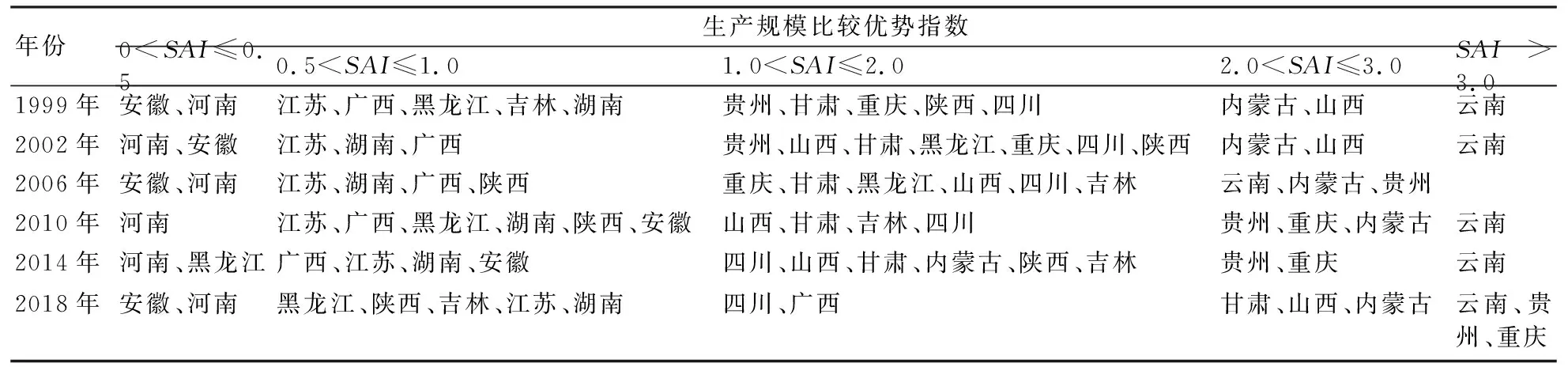

2.5.1 规模比较优势指数结果分析 运用公式(5)计算15个省份1999~2018年食用豆生产的规模比较优势指数,并分析其变动特征。根据计算结果,将SAI指数分成5个等级,以1.0为基准标准线,若SAI>1.0,表明其食用豆生产在全国具有规模比较优势,反之则相反;且SAI指数越大说明规模比较优势越显著,否则即相反。由表5可知,20年间大多数省份的规模比较优势指集中于0.5~2.0区间内,且相对稳定;云南、重庆和贵州的规模比较优势指数遥遥领先,且逐年扩大,2018年分别是4.63、3.41和3.04;另外,规模比较优势高于全国平均水平的省份还有5个,分别是甘肃、山西、内蒙古、四川和吉林;其余7个省份的规模比较优势均低于全国平均水平,分别是黑龙江、陕西、江苏、广西、湖南、安徽和河南,说明该区域受自然条件限制,相较于其他作物,食用豆种植面积较小。

表5 1999~2018年15个省份的食用豆生产规模比较优势指数分析

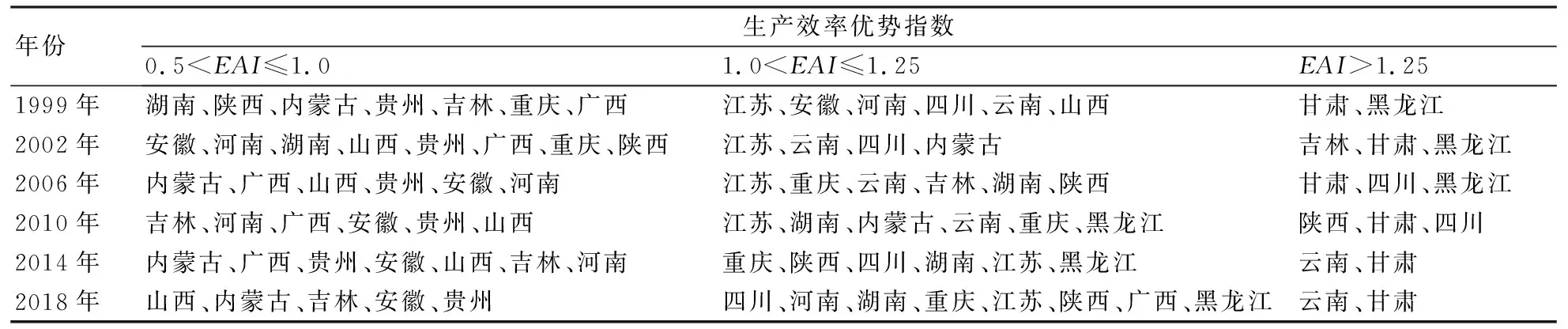

2.5.2 效率比较优势指数结果分析 运用公式(6)计算15个省份1999~2018年的食用豆生产效率比较优势指数,并分析其变动特征。根据计算结果,将EAI指数分成3个等级,以1.0为基准标准线,若EAI>1.0,表明其食用豆生产在全国具有效率比较优势,反之则相反;且EAI指数越大说明效率比较优势越显著,否则即相反。由表6可知,20年间大多数省份的效率比较优势指数集中在0.5~1.0和1.0~1.25区间内。生产效率优势较高的省份数量相对较少,主要是由于我国食用豆多种植于农业生产条件较差的地区,食用豆生产的规模化、规范化、标准化水平不高以及先进适用技术普及率低所致[17]。20年间这15个省份效率比较优势指数总体差距在缩小,但效率指数均偏低;云南食用豆生产效率优势指数不断提高,20年间平均值为1.45,居全国第1位;此外,还有4个省份的效率比较优势稳定高于全国平均水平,分别是甘肃、四川、江苏和黑龙江;20年间贵州食用豆生产效率优势均低于全国水平,说明该省食用豆单位面积产量较低,食用豆生产效率存在较大提升空间。因此,挖掘食用豆单产潜力对生产效率提升空间巨大。

表6 1999~2018年15个省份的食用豆生产效率优势指数分析

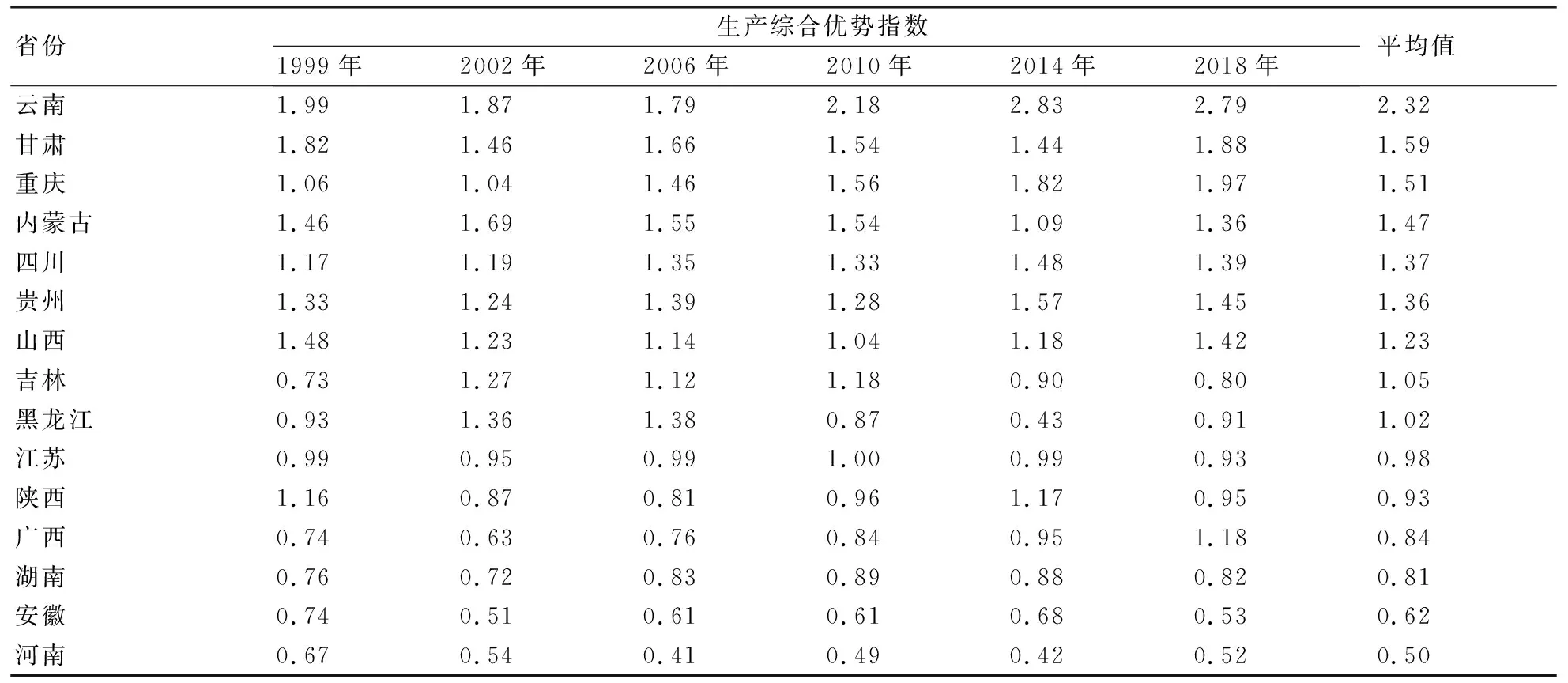

2.5.3 综合比较优势指数结果分析 运用公式(7)计算这15个省份1999~2018年食用豆生产的综合比较优势指数,并分析其变动特征。由表7可知,20年间平均综合比较优势排序为:云南、甘肃、重庆、内蒙古、四川、贵州、山西、吉林、黑龙江、江苏、陕西、广西、湖南、安徽、河南;其中,有9个省份的平均综合优势指数大于1.0的,说明其食用豆生产在全国具有综合比较优势。通过对比分析可知,20年间这15个省份的综合比较优势指数(CAI)与规模比较优势指数(SAI)具有相同的变化规律,究其原因,随着国家“稳粮、优经、扩饲”政策的不断深入和大众对健康重视程度的不断提升,食用豆因其较高的营养价值颇受关注,其种植面积的潜力不断攀升,因此,其综合比较优势受规模比较优势的影响较大。其中,SAI指数的高值中心一直是云南,2000年后EAI指数的高值中心也一直是云南,这与云南食用豆种植面积、产量和鲜销生产规模均居全国首位息息相关。

表7 1999~2018年15个省份的食用豆生产综合优势指数分析

从省域综合比较优势来看,20年间云南SAI、EAI和CAI的指数平均值分别是3.72、1.45和2.32,分别位居全国第1、第2和第1,说明云南食用豆生产的综合比较优势较强,且规模比较优势发挥的作用更多。但是,随着我国不断深化改革开放,经济社会得到迅猛发展,城镇化进程也不断加快,耕地和水资源约束日益增强,通过增加食用豆种植面积以增长潜力的空间越发有限。因此,提高效率比较优势成为提升综合比较优势的关键。

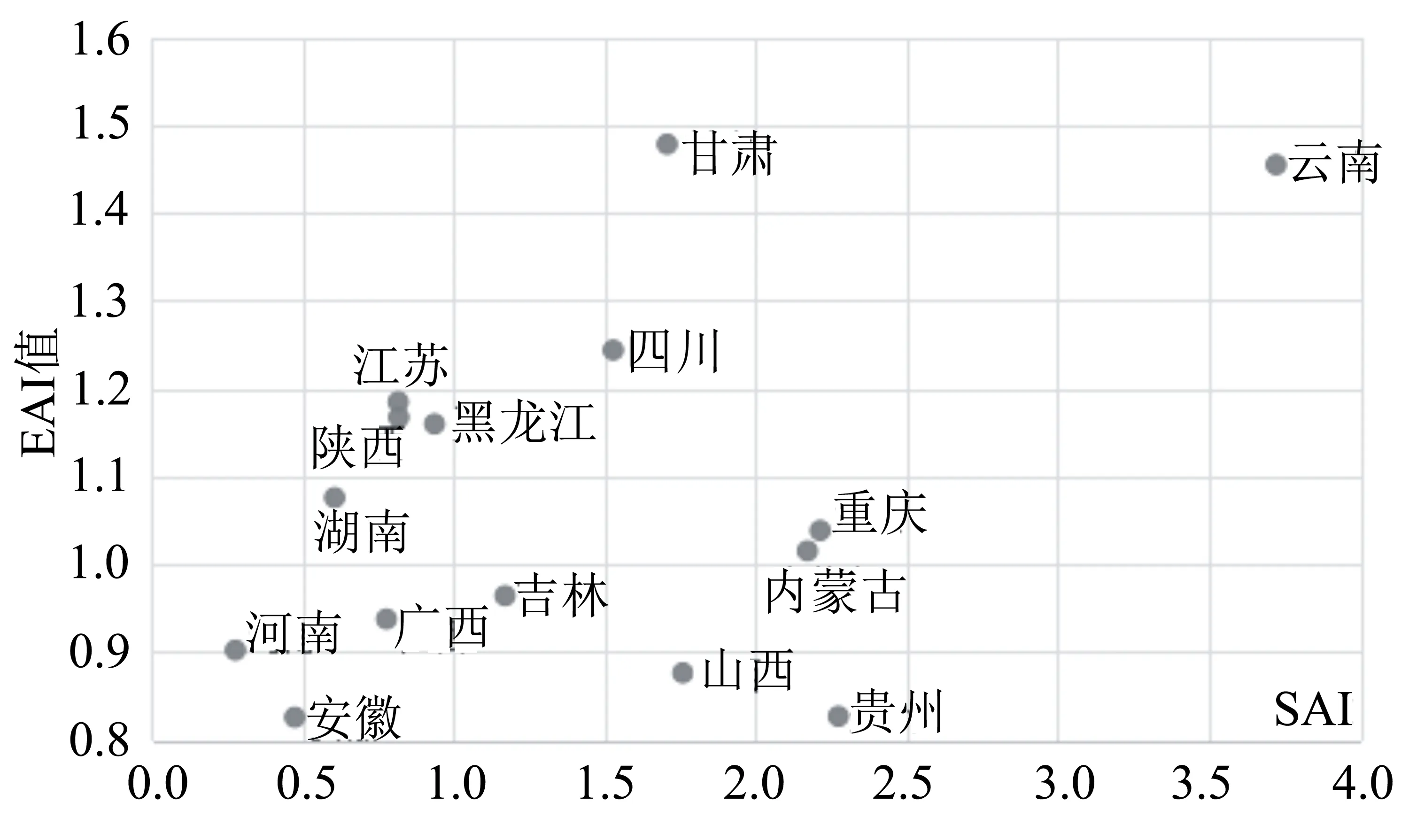

2.5.4 区域比较优势的空间分布 根据1999~2018年15个省份SAI和EAI指数平均值,把SAI作为X轴,EAI作为Y轴,以1.0为类别划分基准线,将15个省份划分为4类(图1)。一是“双高省”(SAI>1.0,EAI>1.0),有5个省份,分别是云南、重庆、内蒙古、甘肃和四川,其食用豆生产在全国具备规模比较优势和效率比较优势。二是“规模优势省”(SAI>1.0,EAI<1.0),有3个省份,分别是贵州、山西和吉林,其食用豆生产在全国仅具备规模比较优势。三是“效率优势省”(SAI<1.0,EAI>1.0),有4个省份,分别是黑龙江、陕西、江苏和湖南,其食用豆生产在全国仅具备效率比较优势。四是“双低省”(SAI<1.0,EAI<1.0),有3个省份,分别是广西、安徽和河南,其食用豆生产在全国不具备比较优势。

图1 1999~2018年15个省份食用豆生产规模-效率优势区间划分

综合来看,云南和甘肃的食用豆综合比较优势相对较明显。1999年,全国食用豆种植的CAI高值中心是云南,略高于其他省份,“极化效益”不明显。随后云南的食用豆种植面积不断减少导致综合比较优势不断下降,但仍位居全国首位,直至2006年达到最低。随着云南食用豆种植面积逐渐回升、生产技术不断完善和机械效率不断提高,云南的综合比较优势不断增加,逐渐拉开与其他省份的距离,“极化效益”越来越凸显。究其原因,主要是在国家政策支持的背景下,西部地区通过不断调整农业生产结构、推广新品种和推行高效种植模式,使其食用豆生产综合比较优势变得越发出色,有效弥补了其先天资源禀赋的不足。

需要重点指出的是,2004年以来国家通过实施水稻、小麦和玉米等粮食直接补贴政策来提高粮食综合生产能力建设,这极大地促进了水稻、小麦和玉米等粮食产业的发展,直接挤压了食用豆的生产空间,也促使食用豆产区向集中化发展,造成了粮食主产区的食用豆生产日渐稀少,实现了粮食主产区和食用豆主产区清晰的界线[4]。

3 结论

本文利用生产集中度指数、区位熵、显示性对称比较优势指数、生产规模指数和综合比较优势指数,系统分析了1999~2018年我国食用豆省域比较优势变化过程。研究表明,我国食用豆种植区域向西南地区和华北地区集聚,该区域2018年集中了全国食用豆种植面积的55.53%。2010年以后,云南和四川食用豆生产集中度常年稳居全国前2位。在食用豆生产比较优势方面,20年间食用豆生产具备规模比较优势和效率比较优势的省份相对稳定,但排名不固定,其中,具备规模比较优势的省份是云南、贵州、重庆、甘肃、山西、内蒙古和四川,具备效率比较优势的省份是云南、甘肃、四川、江苏和黑龙江,且云南食用豆综合比较优势遥遥领先。同时,全国食用豆种植省份的综合优势指数(CAI)与规模优势指数(SAI)具有相同的变化规律,且综合比较优势“极化效益”不断增加。综合来看,云南食用豆生产比较优势最显著,甘肃和重庆具有一定的综合比较优势,内蒙古和四川在具有一定的区位熵优势,云南、甘肃、重庆、内蒙古和四川5个省份即为我国食用豆生产优势产区。

4 建议

(1)稳固提升优良品质,增强食用豆生产水平。为了促进食用豆产业化发展,必须加大新品种选育力度,筛选符合各优势产区种植的优良品种,加快品种迭代步伐,结合集成高产栽培和病虫害综合防控技术,不断提高新品种普及率[18]。在全国15个食用豆主产省份尤其是前5个优势生产省份,建立高产稳产的优良品种和商品生产基地[19],全面提升全国食用豆生产水平。

(2)重点布局云南产区,适当发展其他产区。2010年以来,我国食用豆生产逐渐向云南集中,云南在全国食用豆生产中的地位越来越重要。这符合比较优势原理,能够促进食用豆生产经营,却不利于食用豆产业规避市场和自然风险[15],阻碍了产业可持续健康发展。应确保云南食用豆产量适度增长,以保障产业有序发展。重庆、甘肃和内蒙古具有一定的综合比较优势,四川食用豆生产效率具有比较优势,应充分发挥各省份的比较优势特征,适当在重庆、甘肃、内蒙古和四川发展食用豆产业。

(3)充分发挥地区资源优势,分类制定产业发展计划。国家在优化食用豆生产区域布局时,应当根据各省份经济发展水平和资源禀赋条件等现实情况,重点加大对食用豆生产优势省份的扶持力度。同时,利用各优势产区发展特征,进行分类指导。具体来讲,“双低省”应尝试在与生产优势省份建立长期稳定的购销协作关系的基础上,逐步减少食用豆生产转而发展具有相对比较优势农产品的生产[11];“规模优势省”应从改良优势品种、推广高效种植模式、优化种植结构等方面寻找突破点;“效率优势省”应以主攻单产和提高品质为主要方向,提升食用豆供给质量;“双高省”应加快打造特色鲜明的全产业链体系,提升食用豆品牌竞争力,推行“一村一品”和“一县一业”,将食用豆发展成为地方特色产业和支柱产业。

(4)不断提高生产效率,提升优势产区比较优势。随着我国城镇化的不断推进,耕地面积逐渐减少,加上种子、农药、化肥等农业投入品价格逐年上涨,使得农业生产成本持续攀升,这不仅影响了农民收入提升,更制约着地区农业产业发展。因此,提高食用豆生产效率以降低生产成本对提升地区比较优势的现实意义显得尤为重要。在食用豆生产优势产区,应通过优化产业结构、改良优势品种、改善栽培技术和推进规模化经营等措施来提高食用豆生产效率,降低其生产成本,不断提升优势产区比较优势,促进我国食用豆产业健康发展。

(5)逐步增强品牌意识,增强产业发展竞争能力。充分利用各优势产区独特的自然资源,放大其优势品种的品牌效应,如云南、四川、江苏、甘肃、青海选育的蚕豆品种系列,青海、河北选育的豌豆品种系列,河南、河北、山东选育的绿豆品种系列,吉林、江苏、辽宁、黑龙江、山西、云南选育的菜豆品种系列等[20]。不断加强各优势产区食用豆品牌的推广,对荣获“名品”“名牌”称号的企业给予一定的补贴政策,积极引导农业产业化龙头企业、农民专业合作社和农村专业协会注册和使用商标;逐步加大各优势产区食用豆地理标志产品的开发保护力度,促进全国食用豆优势产区特色品牌建设的快速发展[18]。