褶子的迭奏:德勒兹论巴洛克艺术

清华大学人文学院 | 高畅

“褶子”并非是德勒兹的发明,如德勒兹所言,我们的世界充满褶皱——岩石、江河、森林、组织、头颅或大脑、精神或思想、造型艺术作品——但是德勒兹照亮了“褶子”,他使得“褶子”的概念从无处不在的存在中凸现出来。巴洛克艺术即是德勒兹为了照亮“褶子”而选取的一个光点,在他看来,“巴洛克代表了褶皱走向无限和溢出一切界限的第一个时代”[1]217,在巴洛克艺术中,褶子获得了“无限制的解放”[2]200。借用《千高原》中的概念,可以将这种“无限制的解放”称之为“褶子的迭奏”。

一、褶子的迭奏:被解放的褶子

如何理解褶子在巴洛克艺术中获得的解放?试看德勒兹对格列柯的作品《基督的洗礼》(图1)中一处细节的描述——“腿肚和膝盖呈反褶,膝盖是腿肚的反向,这种反褶使腿有了一种无穷的波状起伏。”[2]200格列柯被德勒兹视为无与伦比的巴洛克式画家,此处德勒兹突出强调了格列柯笔下基督右腿的反褶,基督的左腿则被另一种折曲所占据:他半跪在深色的岩石层上,左腿从坚实的膝盖处向斜后方弯折,观者得以看到他紧致异常的肌肉和凸起的脚踝。不同方向的腿部折曲在基督身体的腹部相遇,顺势蔓延至他双手合十的上身,拉长了他向前探出的颈部。这一系列折曲所形成的“褶皱群”振荡不安却又自如流畅,彷佛一场永无休止的角逐,相互推涌的褶子塑造出一个新颖的基督形象,将观者的目光引入画面上层的人物群像,或者说,引入上层空间内重叠交错的褶皱群像。

《基督的洗礼》可被视作巴洛克式风格的一个示例,在巴洛克时代之前,我们不太可能看到这样的弯曲与反褶。例如乔托的《哀悼基督》(1304—1306),圣徒们的衣褶沉默而庄重,它们在自然阴影中的有序显隐强化出人物内心的虔敬与哀伤,这种线条式的褶皱与画面内蕴的宗教情绪相契合,增添了画面整体的重量。再如波提切利的《春》(1478—1482),轻透的衣褶似流水般缠绕于光滑优美的身体之上,这些褶皱典雅精致,充满悠扬而灵动的诗韵,汇集了和谐之美的诸种形式。直观褶皱的各种形态不难发现,褶子的确在巴洛克艺术中得到了无限制的解放,巴洛克式的褶子从古典风格的和谐静穆中跳脱出来,不再臣服于各式线条预先规划的界域或轨迹,而是以团块的方式做着打褶与解褶的运动,从褶子中生成褶子,褶子继续折叠为褶子,直至无穷。这种运动从原初的生命强度中汲取灵感,生生不息,以连续不断的振动铺陈出粗糙而饱满的体量。

图1 基督的洗礼 1608.1614① 格列柯

巴洛克式褶子的这种无限生成的状态可与“迭奏曲”的概念相互生发。“迭奏曲”的概念出自德勒兹与加塔利合著的《资本主义与精神分裂(卷2):千高原》。“迭奏曲”(La Ritournelle)的本义指向一种重复迭奏的曲式,也被译作“叠句曲”或者“叠歌”。在《千高原》中,“迭奏曲”经过德勒兹和加塔利的浇灌而生长成一个哲学概念,他们将迭奏曲视为主体实施界域化的手段,以迭奏曲的功能去阐述迭奏曲的含义。迭奏曲并非一段节拍井然、连续奏响的声音,而是一个持续进行着界域化运动的配置。这一配置在混沌和环境之间往复周旋,对混沌的界域化意在从混沌之中寻找一条走向环境的导引路线,对环境的界域化则是以一种无规则的异质性节奏表达对混沌的回应。因而,迭奏曲始终处于开放的居间状态。在迭奏曲的配置中,起关键作用的不是依照线性延展的、合乎比例的“点”,而是不断解域或结域、折叠或打开、编码或解码的“间距”,正是这些处于生成之中的、临界的、混沌的“间距”赋予迭奏曲以连绵不断的强度和活力。故而,我们不能通过规律化的简单线型去把握迭奏曲的形象,迭奏曲的形象显然是生动立体且富有张力的,如《千高原》中所说,“所有那些可以被把握为一个迷宫的事物事实上都是一首迭奏曲”[3]496。

反观上文对巴洛克式褶子的论述,不难发现,褶子即是建造迷宫的高手。如德勒兹所言,“迷宫的意思就是多,因为它有许多褶子。而这个多,并不仅仅是指有许多部分,也还指折叠的方式很多”[2]149。褶子以多样的折叠方式在各种空间内开拓出布满间距的迷宫,就像波洛米尼设计的圣卡罗教堂的穹顶,这些迷宫即是褶子所创造的迭奏曲,它们呈现为“一种有无穷个小微孔的,海绵状或有孔洞而非虚空的物体的组织结构,总是一个洞里还有另一洞:每个分离体,不论它有多小,都包含着一个世界”[2]152。因而,褶子的迭奏曲没有终点,迷宫的最小元素就是褶子,褶子里面还有褶子;而反过来亦可以说,巴洛克艺术即是由褶子的迭奏曲所建筑的样式各异的迷宫。

一旦确定了巴洛克式的褶子与迭奏曲的运作的同一性,“迭奏”即可被视作褶子的最佳谓词,作为动词的“迭奏”很好地描绘出褶子的界域化运动。《千高原》中对迭奏曲的论述亦可引导我们更深入地理解褶子的迭奏,《千高原》中这样写道:

迭奏曲就是一块棱镜,一个时间-空间的晶体。它作用于那些围绕于四周的东西——声音或光线,以便从这些东西之中抽取出千变万化的振动、离析、投射和变型。迭奏曲还具有一种催化的功用:不仅是加快在那些围绕四周的东西之中所进行的交换和反应的速度,而且还确保着那些缺乏所谓自然亲合性的元素之间的互动,由此形成有组织的团块。[3]497-498

这一段对迭奏曲之功能的阐述实质上揭示出作为谓词的“迭奏”的施动结果。在巴洛克艺术中,遍布于间隙之中的褶子连续不断地迭奏,所以我们可以看到褶子所创造的振动、离析、投射和变型等各种变幻不定的形态,以及褶子所催化生成的各种有间距的互动和有组织的团块。可以说,巴洛克世界里大部分的喧哗与骚动都要“归咎”于褶子的迭奏,迭奏即是褶子实现解放的具体方式,也正是褶子的迭奏标识出巴洛克风格的特殊属性。如德勒兹所言,巴洛克风格的关键问题“不在于如何完成一个褶子,而在于如何使它连续,使它穿越最高极限,将它载向无限。”[2]200那么,褶子如何通过迭奏进入无限呢?

二、依据褶子的褶子:什么是巴洛克式的?

德勒兹在《褶子:莱布尼茨与巴洛克风格》中的第三章提出这个问题——什么是巴洛克式的?他回答道:“巴洛克风格的运作标准或运作概念实际上就是在其全部含义及其引伸意义上的褶子,即依据褶子的褶子。”[2]198尽管褶子并非巴洛克风格的独创,但是德勒兹依然将褶子视作巴洛克风格最突出的特质,这是因为巴洛克风格为褶子的无限制解放提供了确定的条件。为了解释这些确定的条件,德勒兹归纳且阐述了巴洛克艺术的六个美学要点——“褶子;内部和外部;上与下;展开褶子;结构;例词”。[2]200-207这六个要点共同诠释出巴洛克风格的核心概念:“依据褶子的褶子”。“依据褶子的褶子”这一概念描绘出褶子迭奏的具体方式,因而可以说,这六个要点实际上回答了上文末尾处的提问——褶子如何通过迭奏进入无限。我们可以将这六个要点归纳为三个方面:褶子迭奏的矢量,褶子迭奏的内在结构,承载褶子之迭奏的物质因素。

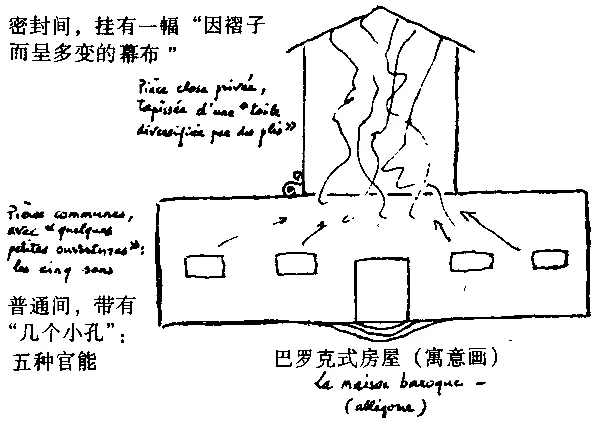

尽管褶子在巴洛克艺术中获得了无限制的解放,但是褶子的迭奏并不是绝对的混乱和无序。沃尔夫林在《文艺复兴与巴洛克》中指出,巴洛克艺术具有一种与生俱来的明确的方向感,不同于执着追求永恒和宁静的文艺复兴艺术,在巴洛克艺术中,水平结构受制于垂直方向的力量,这使得巴洛克艺术呈现出对向上运动的渴望。[4]德勒兹进一步深化了沃尔夫林的发现,他在这种渴望向上的运动中抽象出巴洛克风格的内在空间构形,他指出,“巴洛克世界依据两个矢量而组成,即向下进入和向上推进”[2]190,这两个矢量标识出褶子迭奏的具体方向。在内在性切面上,褶子的无限迭奏划分出上(内部)和下(外部)两个层次,褶子因而也分化为“物质的重褶”与“灵魂中的褶子”。德勒兹由此勾勒出巴洛克式空间的寓意图(图2)。下层的普通间被象征着五种官能的小孔所占据,这些孔洞是身体知觉外部的物质性通道,物质的重褶即产生自这层空间在感受和知觉中不断延展和弯曲的运动。而上层的密封间则是自闭的,“是纯粹的无外部的内部、是处于失重状态的、封闭的内在性,挂满了自发的褶子,并且,这些褶子只能是灵魂的或者是精神的褶子,而不再是其他”[2]190。物质的重褶与精神的褶子揭示出巴洛克风格的具体特质:“一面是永远在外部的外部,一面是永远在内部的内部;一面是无穷‘感受性’,一面是无穷‘自生性’,即感受的外在表面和活动的内在房间。”[2]200-201需要强调的是,外在表面与内在房间并非呈现为一种相互对立的分裂状态,相反,它们是对分裂的化解。如图2 所示,德勒兹以一个弯曲的纹饰标识出穿行于上下两个层次之间的褶皱,这两个层次归属于唯一的同一个世界,在这个世界中,“外表物质下行,而室内灵魂上升。因而,无穷褶从两个层次之间穿过。然而,在被分化的同时,褶子分派出两个旁侧,也就是说褶子被分化为渗入内部的褶子和漫向外部的褶子,并且,两种褶子呈现为彼此连接的上和下”[2]201。换言之,整个巴洛克世界被褶子所分化,也经由褶子而连接,正是褶子的无限迭奏建立起巴洛克世界的外部(物质)与内部(灵魂)的全新的联系方式。

前文论及的《基督的洗礼》即创造了一个典型的巴洛克世界。象征上帝显灵的白鸽将整体空间分为上下两个层面,白鸽从远处俯冲而来,飞动的翅膀仿佛掀起一团生动有力的漩涡。这团漩涡沟通着物质的重褶与灵魂中的褶子。物质的重褶受制于重力作用而下沉,在外部空间里的流水、岩石、身体和衣料上肆意迭奏。经由漩涡的扭动和折曲,灵魂则沿着褶皱上升至失重的、封闭的内部空间,褶子的迭奏因而变得愈加激烈且繁复。于是,观者看到了一群手舞足蹈、飞腾翻转的裸体小天使,他们在自生性的动荡中永不停息,和其他天使一起将上帝紧紧围绕。

如上文所述,巴洛克式的褶子按照“向下进入”和“向上推进”这两个矢量而迭奏,褶子的迭奏在划分空间层次的同时亦分化为物质的重褶与灵魂中的褶子。但是,仅仅明确迭奏的方向并无法完全解释巴洛克式的褶子如何被载入无限;我们必须要深入至褶子迭奏的内在结构,即褶子如何打褶与解褶,方能理解巴洛克世界为褶子之无限制解放所创造的具体条件。德勒兹以褶子的“双重性”揭示出褶子迭奏的内在结构:“褶子的‘双重性’必然被它所区分的、并在区分它们的同时,将一端与另一端相联系的两边所复制:一是分裂,每个项都以分裂将另一项折回;二是张力,每个褶子都以这种张力被延伸至另一褶子。”[2]192-193

在论及褶子迭奏的矢量时我们已然阐述了褶子所创造的上(内)下(外)两层的分裂。与其称之为分裂,不如说这是经由褶子在两个层次之间所作的连续的折返运动所分摊的分裂,即褶皱化的分裂。“这两个层次是被褶子分开的,而褶子又被两个边按照不同的方式反射。”[2]191德勒兹以大理石的纹理去解释这种褶皱化的分裂。大理石的褶皱同时呼应于上(内)下(外)两个层次,其既呈现出生命体知觉万物时所泛起的层层涟漪,又纳入了灵魂中的天赋观念。正如德勒兹在提及贝尼尼的雕塑作品时所说,贝尼尼以一种精神探险让大理石骚动起来的同时赋予了大理石的褶皱以崇高的意义。

图2 巴洛克式房屋(寓意画)[2]151

褶子的张力则生成于褶子向褶子的迭奏。借用数学术语,德勒兹很形象地将褶子向褶子的迭奏称作“幂”:“所谓褶子,即是幂,就像在经由求根的无理数中和在经由量与幂之比的微商中见到的褶子一样,是作为变异的条件的。”[2]173也就是说,类似于无理数(无限不循环小数)求根的结果和过程,褶子的迭奏即在于将不断积累的变异推至无限。从这种无限不循环的运算中可以看到,任何褶子都源自褶子,褶子始终处在两个褶子之间。故而,褶子的迭奏绝非机械化的折叠与展开,展开褶子从来就不意味着褶皱的消失,“而是褶子活动的连续或延伸,是它得以表现的条件”[2]202。因此,尽管打褶与展开褶子的连续运动呈现为空间上的收紧-放松、皱缩-膨胀、包裹-伸展等多种态势,但是褶子之打褶与展开的迭奏本身实质上是一种绵延的时间形式。“褶子的物质即是一种时间的物质,其现象就若‘许多风力火枪’连续不断射击一样。”[2]155正是时间绵延的冲动为褶子的迭奏提供了无限能量,推动着褶子始终朝向褶子过渡,停顿下来是不可能的。于是我们看到,在巴洛克艺术中,例如贝尼尼的雕塑,褶子的迭奏总是遵循着时间的逻辑而献身于一系列空间层面的累积,每一个褶子都承载着上一个褶子的物质和记忆而涌入下一个褶子;褶子之间的各种张力结构——重叠与分叉、挤压与舒张、缩小与增大、塌陷与上升——因而都充满着流动且饱满的弹性。正是褶皱内部的张力赋予褶子的迭奏以强度和生气,形态各异的褶子共同建筑起时间化的巴洛克空间。

图3 基督的洗礼 1579.1581[5] 丁托列托

行文至此,通过对褶子迭奏的两个矢量和内在结构的分析,我们已然阐释了德勒兹总结的巴洛克艺术之美学特征的前四个要点——褶子、内部和外部、上与下、展开褶子。这四个要点实质上揭示出褶子通过迭奏进入无限的具体方式。可以看到,褶子的确在巴洛克世界中获得了绝对自由的运动权力,经由内在分裂和张力的驱动,褶子往返迭奏于上(内)下(外)两个层面之间直至没有尽头的尽头。一旦厘清了褶子迭奏的矢量与结构,巴洛克世界的异彩和迷人之处就得到了更为强有力的解释,这直接表现于德勒兹所提炼的后两个要点之中——结构和例词,也就是承载褶子之迭奏的物质因素。

德勒兹认为,能够承载褶子之迭奏的物质即是表现的物质,他提到了这几项物质因素:光、深度、物质的场所以及所有的物质因素对于更高的精神之点的整体趋向。其中,光显然是最为突出的物质因素,因为对光的处理表现出巴洛克世界的整体肌理与深度空间,在某种程度上甚至可以说,褶子在光上的迭奏决定了巴洛克式的褶子在其他物质因素上的表现。故而,德勒兹指出,“巴洛克风格与一种光和色彩的新的流动方式不可分”[2]195。那么,巴洛克式的光怎样流动?巴洛克大师们异彩纷呈的手法不允许这个问题只有一个确定的答案,但可以肯定的是,巴洛克式的光与褶子的迭奏同步,这种光拒绝一览无余的慷慨而追求显隐交错的打褶和解褶,如德勒兹援引莱布尼茨的话所说,“它好像在黑暗中的一个裂隙里滑动”[2]195。试看丁托列托在《基督的洗礼》中对光的表现。(图3)

德勒兹提名的两位最为杰出的巴洛克式画家,一位是格列柯,另一位就是丁托列托。实际上,格列柯从丁托列托的作品中受益颇多,尽管他并不师从于丁托列托,但他坦承自己受丁托列托的影响最大。格列柯作品中那种大胆肆意的巴洛克风格早在丁托列托那里就已经开始绽放,这在对光这一物质因素的处理中表现得尤为明显。面对基督受洗这一传统的绘画题材,丁托列托选择了自己得心应手的倾斜式构图,他别出心裁地将基督受洗的场景置于中景,又在前景中安放了一棵粗壮的树干,整个画面向左斜上方以折曲的形式无限延伸。这一倾斜式构图从视觉上将约旦河两岸的人群隔开,营造出一种情节丰富的戏剧氛围;同时又为云层之间透出的本就晦暗的光亮设置了多重障碍,这使得整幅空间中的光因为跳跃和颤动而显得捉摸不定,正如上文所说,光在黑暗的缝隙里滑动。可以看到,丁托列托的《基督的洗礼》潜伏于诡谲的暗棕色调之中,光在探头的男人、暗红色的布和哺乳的女人之间来回闪动,一跃而到基督的腿部和背部,继而在水中汇聚,又被岸上的人群打乱。丁托列托的褶子沿着光互相追逐着前进,铺展出节奏多样的复调旋律。这一弯曲的旋律载着褶子向深出迭奏,意在规避单一的定点透视和静态的均衡,试图让观者能够在黑暗中看见。如德勒兹所说,色彩向着阴暗部分渐弱,“绘画的规程变了,物体从远景中突现出来,色彩从表现它们的模糊性质的公共底子上迸发而出,与轮廓线比较起来,形象则更多地被它们的覆盖物所规定”[2]195。巴洛克式的光不是光线而是褶子,它拒绝划分轮廓反而意图扰乱轮廓使其变得模糊。

若我们将不同艺术家关于同一主题的作品并置比较,即能更真切地体悟到德勒兹在巴洛克风格中发现的绘画规程的改变。在文艺复兴初期弗朗切斯卡的《基督受洗图》(图4)中,艺术家充分发挥了自己的数学才能,明朗的自然光线普照万物,定格了基督受洗的庄重时刻。弗朗切斯卡也选用了一颗树来布置画面,相较于丁托列托用力斜插的树干,弗朗切斯卡的树笔直而严肃,其与远景中平静的透视空间相互呼应,共同支撑起整幅画面的统一与和谐。再看与丁托列托同时期的委罗内塞,画面里集中于左侧的光线和基督前倾的身体已然内蕴着一种撬动古典风格之稳定图式的冲动。但委罗内塞内敛含蓄的笔法和用色显然稀释了这一冲动,整幅《基督的洗礼》(图5)依然笼罩在宁静典雅的氛围之中。在对比之下回看丁托列托和格列柯的《基督的洗礼》,即可发现巴洛克风格的开创性意义。巴洛克风格之所以能够改变绘画的规程,即在于它解放了物质的重褶和灵魂中的褶子,褶子的迭奏在物质肌理和灵魂深处的缝隙之间四处涌现,为图画空间注入时间的动势和情感的强度。一切都在打褶和解褶,一切都是从褶子过渡到褶子,一切都是依据褶子的褶子。用德勒兹的话来说,这就是巴洛克风格对于全部艺术的贡献。

三、从弯曲到包含:巴洛克式的褶子观念

“依据褶子的褶子”概括性地彰显出褶子迭奏的具体方式,从这一无限迭奏的过程中,德勒兹进一步抽象出一条巴洛克式的褶皱法则:从弯曲到包含。依据这一法则,德勒兹生成了一种巴洛克式的褶子观念。“从弯曲到包含”一方面揭示出德勒兹的运思方式,另一方面引导我们深入理解巴洛克式褶子观念的理论内涵。

在《褶子:莱布尼茨与巴洛克风格》中,德勒兹将褶子、巴洛克艺术和莱布尼茨组合成一个装置加以论述。如果说巴洛克艺术是德勒兹照亮“褶子”概念的一个光点,那么可以说,莱布尼茨则为德勒兹的褶子思想提供了取之不尽、用之不竭的光源,而“单子”概念就是其中最耀眼的一个。莱布尼茨以“单子”去讨论宇宙万物的组成方式,“单子是自然界之真正的原子,一言以蔽之:是事物之要素”。[8]481作为包含于复合体中的单一实体,单子是不包含多个部分的东西,“在没有部分的所在就不可能有广延,既无形状,也不可分解”[8]481,所以“单子没有使某种东西能够藉以进出的窗口”[8]481。每一个事物的要素,即每一个单子,都以自己的视点反映着无限宇宙。因为自然界中绝对没有两个完全一样的本质,所以每一个单子必然有别于其他任何单子;同时,自然万物的持续变化也必然意味着单子也在无时不刻经受着变化。尽管单子绝非由部分所构成,但是“在单子中必然有众多变动和关系”[8]482-483。德勒兹的创举即在于他以打褶-解褶的方式深入至单子中的变动和关系,参照巴洛克艺术的结构特质,以弯曲的褶子勾勒出单子所包含的内部自律,以褶子打开单子进入到宇宙万物的一和无限。

图4 基督受洗图 1450[6] 弗朗切斯卡

图5 基督的洗礼 1561[7] 委罗内塞

德勒兹将单子视为一个既无门也无窗的房间,其一切变化活动都是内在的。单子代表着形而上学的点的灵魂或主体,它是没有外部的内部自律。而这个内部自律即是包含着多的统一体,确切来说,“一具有包裹和展开的潜能,而多则既与它在被包裹时所制作的褶子不可分,又与它在被展开时的褶子的展开不可分”[2]181-182。也就是说,“每个单子的深处是由无数个在各个方向不断自生又不断消亡的小褶子(弯曲)所构成的”[2]279。这些自生性的褶子遵循着褶子迭奏的两个矢量与内部结构,“因而就有一个褶子从活体经过,但其目的是要将单子的绝对内在性分配为生命的形而上原则,而将物质的无穷外在性分配为现象的物理定律”[2]189。德勒兹由此用褶子打开了单子,从下层(外部)知觉的物质重褶进入到上层(内部)灵魂或主体的褶子,经由弯曲走入包含,生成了巴洛克式的褶子观念。

巴洛克式的褶子观念信奉一种巴洛克式的内在透视,这种内在透视意在阻挡一种外在的、二元对立的思维方式的侵扰。毕竟,褶子所连结的两个层面以及褶子的两种类型都容易引诱这种思维方式的参与。而巴洛克式的内在透视则以横贯性的切面观照世界中的两个层次。从弯曲到包含,并非如图2 的寓意画所示是从外部进入到内部,这一过程本身就是内在性的。褶子的迭奏催化着从弯曲到包含的进程,借助于褶子的内部分裂和张力所生成的一股扭力,这股扭力就如同格列柯的《基督的洗礼》中由鸽子所掀起的那一团漩涡,我们从世界的弯曲来到主体的包含:“总是灵魂去包含从其视点里所捉获的东西,那就是弯曲。‘弯曲是一种只能现时地存在于包裹它的灵魂中的理想性或潜在性’。”[2]180这种扭力也标识出褶子的特征,充满扭力的褶子搭建起从弯曲(世界)到包含(灵魂)的路径:“灵魂是世界的表现(现实性),这是因为世界是灵魂的被表现(潜在性)。”[2]186可以说,世界是被弯曲着折叠入一个单子(灵魂)中的褶皱。而单子是变幻不定的,它的视点随着时间而变化,如莱布尼茨所说,“一个单一实体的每一种当前的状态自然地是它先前的状态的结果,同样,在它之内当前也孕育着未来”[8]485。因此,单子中视点的差异性以及单子本身的差异性决定了世界之弯曲的差异性,也就是褶子的差异性。巴洛克式的褶子观念究其内核即是一种坚守差异性的观念。

在《褶子:莱布尼茨与巴洛克风格》中,与其说德勒兹阐述了巴洛克风格的美学特质,不如说德勒兹创造了一个“褶子-巴洛克艺术-莱布尼茨”的装置,经由这个装置,德勒兹生产出了一种巴洛克式的褶子观念。褶子迭奏的两个矢量与内在结构决定了巴洛克式褶子观念的内在性和差异性。这一观念表现于巴洛克艺术中,即是无限绵延的折叠、展开褶子、再折叠。而巴洛克式的褶子观念本身也处在不断褶皱化的生成之中,如德勒兹所说,“褶皱在巴洛克中的升高和自主化以不同的节奏产生了艺术、科学和哲学的后果,这些后果远未终结,每次人们都从中发现一些莱布尼茨的‘主题’”[1]217-218。显然,“褶子-巴洛克艺术-莱布尼茨”这一装置在《褶子》之后也不会停止运转,每一次启动这个装置,都会迸发出更多富有创意的德勒兹“主题”。

注释:

① 图片来源:https://gallerix.org/storeroom/442445070/N/1825414494/.格列柯的《基督的洗礼》有不同的版本,尚未确定德勒兹观看的是哪一个版本。但在笔者所见到的两个版本中,基督的腿部都呈现出德勒兹所描述的反褶。