辽金时期“连坐”与“缘坐”制度辨析

程 麒

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

中国古代有“一人犯罪,连及无辜”的处罚方式,而“连坐”和“缘坐”最具代表性。“连坐”有广义与狭义之别,狭义的“连坐”与“缘坐”的区分在于主犯与被株连者是否有亲属关系。广义的“连坐”包含“缘坐”,株连范围较大,无论与犯罪者有无亲属关系均在其中。连坐制出现较早,以商鞅创立的“什伍连坐法”最具代表性,这一时期尚未出现缘坐制,因此,无论有无亲属关系的株连皆称为“连坐”。“缘坐”一词最早见于《魏书》:“及浩被诛,卢遐后妻,宝兴从母也,缘坐没官。”[1](P877)唐以前这两种制度差异较小,可通用;到了唐代,界限逐渐明晰。“连坐”主要指处罚与主犯无亲属关系的人员,在处罚职官犯罪及什伍犯罪等时施用,而“缘坐”则指处罚犯罪者家属亲族。前辈学者认为:“从严格意义上说,从唐代起,缘坐已逐渐与连坐、族刑等表示株连的词汇分离并形成自己相对稳定的特点。”[2](P9)唐代的缘坐制和连坐制确有此特点,而后世王朝是否具有这一特点仍有继续研究的必要。如:辽金两朝在司法过程中就出现了“连坐”与“缘坐”混淆之例,这一现象值得关注。

较早关注辽金连坐制的是清代学者沈家本,他在《历代刑法考》中对辽金连坐制的条目有所总结。[3]此后,黄震云、武玉环、嵇训杰、黄震云、王善军均在其论著中对辽代连坐制有不同程度的述及。[4-8]叶潜昭、曾代伟、王珊珊、武玉环、张博泉、李锡厚等均在其论著中对金代连坐制有所述及。[9-14]而金代缘坐制的研究成果较少,如傅百臣曾指出金律对特殊重罪科以“缘坐”,并认为金律“缘坐”比唐重。[15]

可见,前辈学者在研究辽金法律相关问题时对“连坐”与“缘坐”有所关注,但未形成全面而系统的论述。而对二者的区别、联系以及对前代法律的继承关系等方面,仍未有专文论述。为此,笔者不揣浅陋,在前人成果的基础上对此进行探讨,不当之处,请方家指正!

一、“连坐”与“缘坐”概述

“连坐”产生较早,“缘坐”的记录则最早见于北魏。在“缘坐”一词出现之前,“连坐”包含后来出现的“缘坐”概念。“缘坐”出现后,“连坐”便与之相对应。“缘坐”指处罚与案犯有亲属关系的人员,而“连坐”则指株连与案犯无亲属关系之人。学界关于“连坐”与“缘坐”定义有分歧,主要有两种观点:一是以戴炎辉为代表的“缘坐连坐异义说”;[2](P9)二是以陈顾远为代表的“二者同义说”。[2](P10)连坐制与缘坐制在唐代发展最为迅速,并且成为了体系化的法律。通过翻阅《唐律疏议》,发现在唐代“连坐”与“缘坐”相区分,有着明确的差异。

辽金均为北方民族政权,在政权建立初期辽金均以本民族的法律惩处犯罪行为。随着统治区域的扩大,中原汉制中的连坐制和缘坐制被引入,并逐渐发展完善。在学界对中国古代连坐制和缘坐制的研究中,对辽金两朝较为忽视,如陈玺和姜舟在其合作撰写论文中系统地论述了中国古代缘坐制度的演变,但对辽金时期的缘坐制未有着墨。[16]虽然辽金连坐制与缘坐制沿袭唐律,但与唐相比发生了许多变化,有其特殊性,需要结合具体情况加以分析。

二、辽金时期“连坐”“缘坐”案例分析

辽金时期“连坐”与“缘坐”案例较多,限于篇幅无法逐一列举,这里只列出明确出现“连坐”或“缘坐”字样的案例,虽数量不多,但具代表性,足以见微知著。

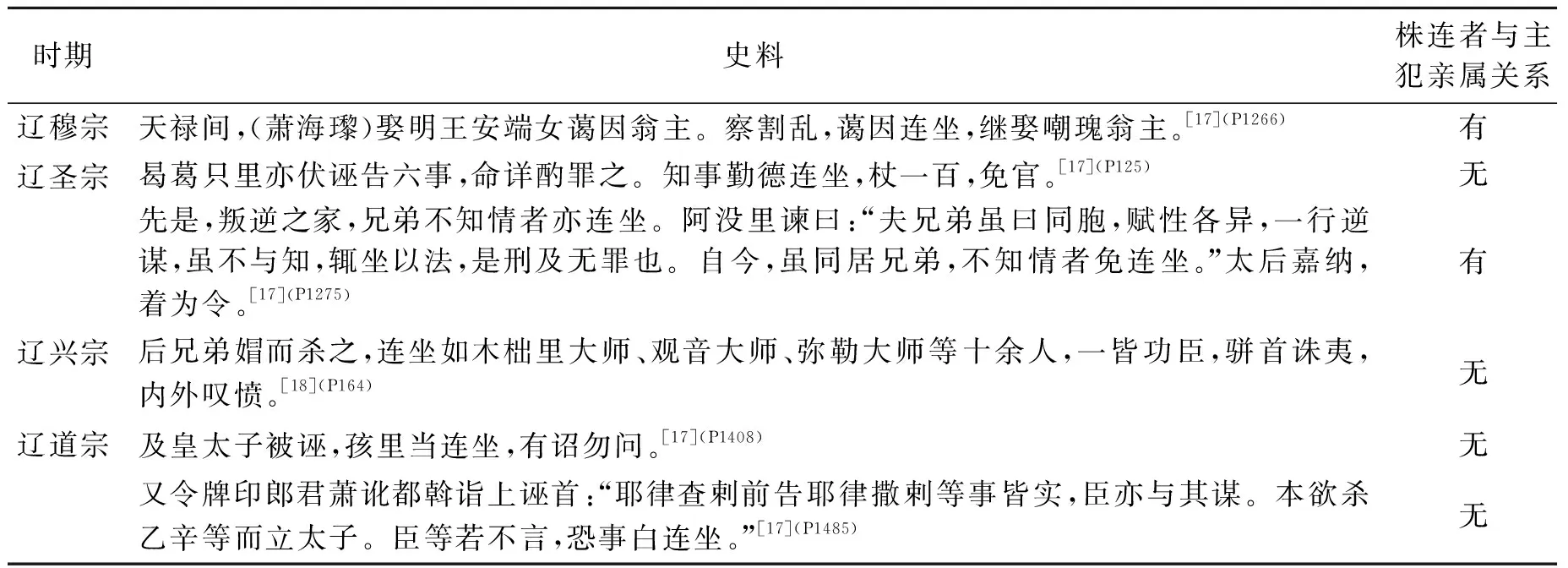

(一)辽代出现“连坐”字样的案例

翻检辽代相关史料,未发现“缘坐”记载。从表1“连坐”案例中可发现三大问题:第一,表1史料中出现的“连坐”记载大都出现在辽圣宗朝以后,即辽中后期,仅有一例出现于辽穆宗时期,这与辽朝中后期法律体系逐渐完备以及汉化的深入有关。第二,“缘坐”并未见诸辽代史料,说明时人对“缘坐”这一概念的认知与区分较为模糊,但并不能据此说明辽代不存在缘坐法,其或以其他形式体现在辽代的法律体系中。第三,辽代连坐制包含了汉律缘坐制的处罚方式,无论被株连者与主犯有无亲属关系,均以“连坐”加以处置。其中辽圣宗时期“兄弟不知情免连坐”的法令就是一例证。

表1 辽代“连坐”案例表

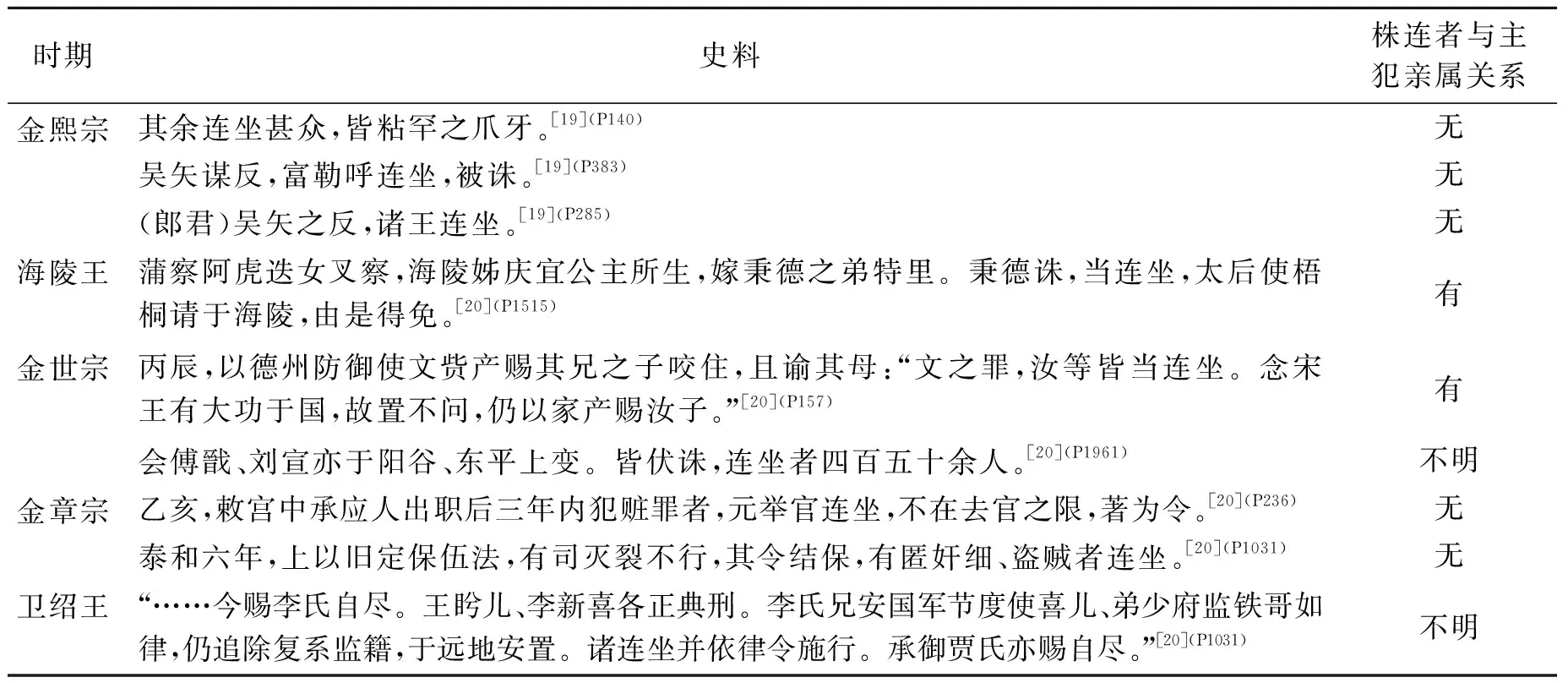

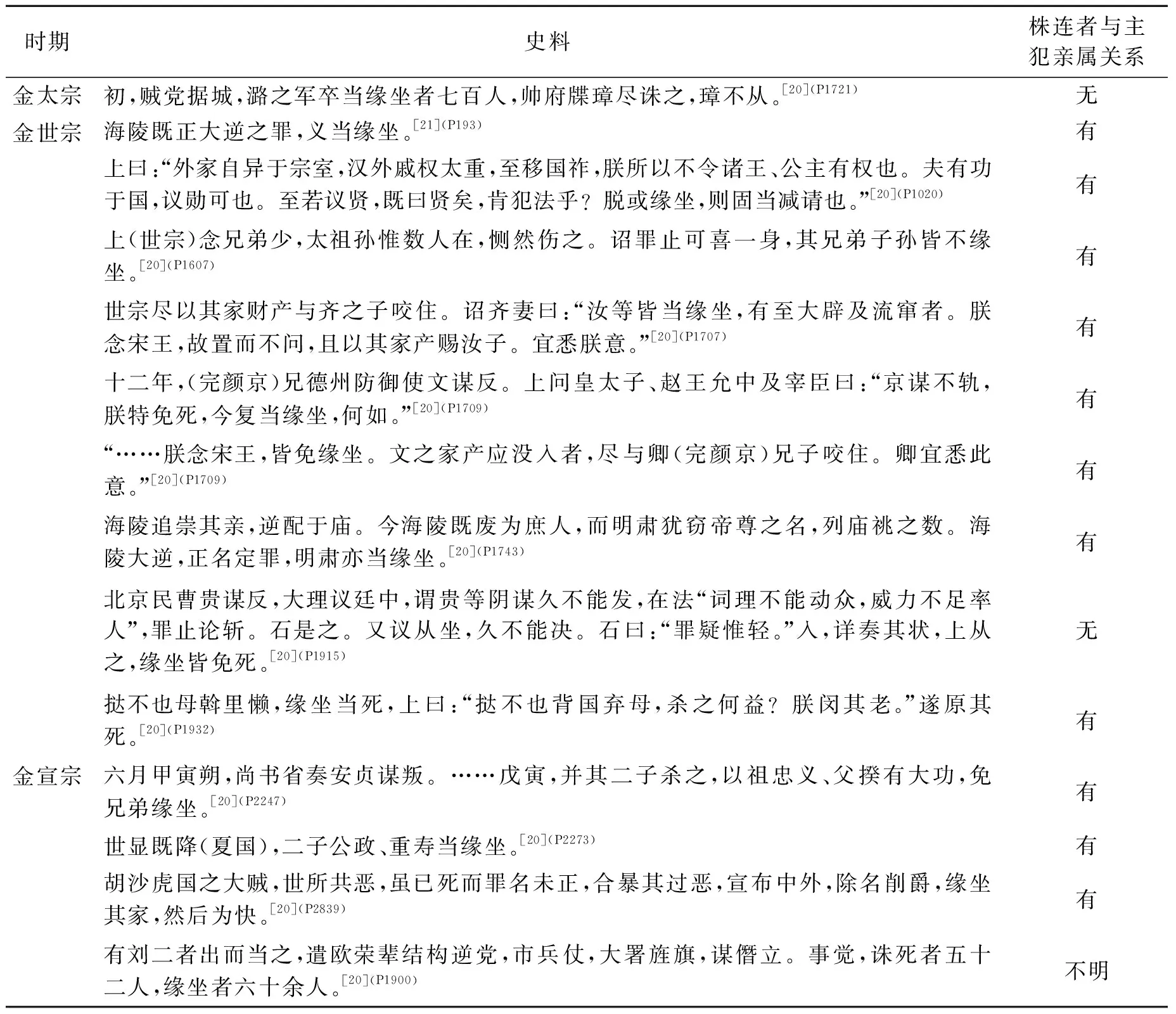

(二)金代出现“连坐”字样和“缘坐”字样的案例

分析金代“连坐”(见表2)及“缘坐”(见表3)案例,发现以下问题:第一,金代“连坐”或“缘坐”的相关记载,基本出自金熙宗朝以后,金世宗朝尤多。其原因:一个是自金熙宗朝始汉化进程加快,对汉律的学习进一步强化;另一个则是受到时局影响,政治的动荡使“连坐”与“缘坐”二法频频施用,如金世宗时清理海陵一党时便采取了严酷的株连。第二,金代“连坐”和“缘坐”存在混淆现象,甚至在相同的案例中“连坐”和“缘坐”同时出现。结合上述史料,笔者认为这并非错记,而是时人对“连坐”与“缘坐”的区分并不十分明确。第三,金代存在“缘坐”特例。金世宗时有一案例,以斩刑惩处造反的北京民曹贵,而对其党羽最终免除“缘坐”。株连无亲属关系的人员显然属于“连坐”范畴,因此该案例为“连坐”与“缘坐”混淆之例。并且案例前后使用了“从坐”和“缘坐”两种表述方式,使其更为含混不清。

表2 金代“连坐”案例表

表3 金代“缘坐”案例表

三、辽代是否存在“缘坐”

虽辽代史籍中不见“缘坐”字样,但不能据此武断地认为辽代没有“缘坐”或缘坐制,对此仍需进一步论述。

(一)辽代“缘坐”的存在形式及具体表现

笔者认为,辽朝并没有承袭唐朝严格的缘坐制,但“缘坐”的法律精神仍存在。缘坐制的核心是家属亲族的株连,辽未建国之前已有类似的法规:“籍没之法,始自太祖为挞马狘沙里时,奉痕德堇可汗命,按于越释鲁遇害事,以其首恶家属没入瓦里。”[17](P963)这种籍没之法是具有契丹民族特色的法律,其中对案犯家属的“没入”显然具有唐律缘坐制的特征。王善军先生曾指出:“而家属亲属的藉没,则明显是连坐法的运用。”[8]这是由于辽代连坐制株连范围广,包含唐律“缘坐”内容。在唐代,对主犯家属的籍没是连坐制的重要组成部分,籍没“是唐律中对多数缘坐者的处罚规定,也是最常见的一种处罚方式”。[22](P13)然而这一时期辽朝尚未建立,籍没法属于契丹族固有的“诸夷之法”,只能说此法体现了唐律“缘坐”的精神。终辽一世,籍没法沿用不辍,后来更是成为处罚境内各民族的通用之法。另外,根据耶律阿没里谏言承天太后萧绰废除“兄弟不知情连坐”一事亦可以看出唐律中的兄弟“缘坐”到了辽代以“连坐”来表述。

从前文述及的辽代“连坐”代指“缘坐”,可以看出辽以前缘坐制中对犯罪者家属的惩处方式已包含于辽代的连坐制中。辽代“连坐”范围较大,既包括狭义“连坐”含义,也包括狭义“缘坐”含义,符合“因他人犯罪而使与犯罪者有一定关系的人连带受刑的制度”[23](P375)这一现代法学定义。

综上,辽代虽无“缘坐”记载,但“缘坐”的形式仍存在,具体表现为契丹本民族的籍没法以及汉制“连坐”中的“亲属连坐”。

(二)辽代“缘坐”未见诸史传的原因

第一,史家修史时存在混淆。《辽史》仓促而成,讹误颇多。从辽代“连坐”案例中发现,许多应表述为“缘坐”的案例混淆为“连坐”。

第二,辽代采取“因俗而治”的民族政策。辽未建国前就实行了籍没法用以惩处犯死罪的案犯家属,在这一时期采用“以国制治契丹,以汉制待汉人”[17](P685)的政策。自辽建立至辽亡,尽管汉化趋势不断加强,但“因俗而治”的政策始终未变。连坐制与缘坐制究其本源属于中原汉制,在推行过程中不可避免地发生变化,这是“缘坐”一词未见诸辽代史料的一个重要原因。

第三,辽代家族观念有别于中原王朝。中原汉制缘坐制是用以惩处与案犯有亲属关系的家族成员的制度。在唐代,不同等级地位的家族成员受到不同程度的“连坐”,尤其是家中长者要受到最为严厉的惩罚,这在中原王朝是理所应当的,连坐制度也随着中原法律制度的演进逐渐扩大株连范围。而契丹民族采用“国制”,并未继承中原王朝那种较为复杂的宗族观念以及宗族等级,这一点可以从辽代连坐制中对家属的株连范围看出。辽代株连范围较小,黄震云先生曾指出:“辽人执法时历来强调连坐,一人犯罪往往殃及九族。”[4]从辽代连坐案例中发现,辽代在惩治犯罪尤其是重罪时常使用连坐制,但株连范围远远达不到九族之广。在辽代存在犯罪者受族诛后仍有剩余家属被籍没之例,如辽道宗时“族伶人赵惟一,斩高长命,皆籍其家,仍赐皇后自尽”。[17](P945)

第四,辽代原始史料缺失,《辽史》编撰存在疏漏。在辽代,“汉人是辽国除契丹皇族、后族外的第三大势力”,[24]但记入《辽史》的汉官却不过寥寥,这说明辽代史料编撰时存在疏略。相当程度的辽朝汉官失载,这对于研究中原汉制在辽代的实行产生了不便。同时辽代立法文献的缺失也使今人在研究辽代法律的一些相关问题时几乎无从入手,连坐制便是其中之一。正因为如此,在有限的文献资料中不见“缘坐”的记录。期待新资料的出现能够对辽代是否存在“缘坐”这一问题的发现有所帮助。

综上,“缘坐”字样不见于史籍记载,但辽代确有与缘坐制相关的处罚方式。由于相关史料匮乏,目前还无法断定辽代有无缘坐制,但在辽代“缘坐”可以用“连坐”进行表述是确实无疑的。

四、辽金时期连坐制的异同及其与唐律的关系

(一)辽金连坐制异同

辽金连坐制相同之处主要有以下三点:第一,辽金建国初期都曾实行过与中原汉制“连坐”相似的处罚方式。如辽建国以前实行的籍没法,以及金的旧俗——将主犯家属没为奴隶的处罚方式。“金国旧俗,轻罪笞以柳篸,杀人及盗劫者,击其脑杀之,没其家赀,以十之四入官,其六偿主,并以家人为奴婢。”[20](P1014)这些均为契丹或女真民族的特有法律或习惯法,但中原连坐法精神的因素已经具备。第二,辽金连坐制的演变与汉化程度及法制建设进程相关。辽代连坐制出现较早,辽太祖阿保机在惩处叛逆时已经施用,但这一时期未见“连坐”字样。“连坐”真正出现是在穆宗在位时期的应历年间,这一时期辽仍沿用“因俗而治”的国策,显然连坐制度并不完善,但到了圣宗以后连坐制度逐渐以立法的方式加以完善。金代的连坐制发展脉络则较为清晰,金熙宗、海陵王时期大规模立法,女真民族汉化程度加深。第三,辽金都存在连坐制与缘坐制的混淆。这一现象并非偶然,应有着深刻的原因。

而不同之处主要有以下四点:第一,金代连坐制更为完备。通过检索金代连坐制的案例实施情况,发现金代的连坐制从制度规范到具体案例的实施较辽代都更为有据可循,这与金代的汉化程度高于辽代有关;并且对比辽金两代“连坐”与“缘坐”混淆情况,辽代的混淆情况甚于金代。第二,辽金两代连坐制的种类存在差异。辽代“连坐”种类较少,仅见“家庭连坐”“职官连坐”的记载,而金代除了上述“连坐”种类外,还有“伍保连坐”以及“职官连坐”中的“举主连坐”等,种类较为全面。第三,金代连坐制的案例远多于辽代。连坐制度的完备,使金代连坐制的记载远多于辽代。辽代史料的相对匮乏是这一现象产生的根本原因。第四,金代“连坐”的破坏性更大。由于效法中原汉制,金代的“朋党连坐”之法尤为酷烈。在熙宗时期发生的田珏党祸,株连许多无辜之人,造成了“君子之党熄焉”[20](P2716)的恶劣政治影响,致使士人“惟务苟且,习以成风”,[20](P1981)挫伤了士人的参政积极性,这对金的统治极为不利。

总之,由于辽金两朝相承接,在政治制度方面会体现出相似性,连坐制也必然有相近之点。辽金两代史料的详略程度则使辽代连坐制较难探究,而金代连坐制的资料相对完备。

(二)辽代连坐制与唐律的关系

辽代连坐制显然受到唐律的影响。“兄弟不知情免连坐”是最为重要的辽代连坐法修订事件,前辈学者对此事论证极详,然而对这一事件中叙述的“知情”一点的关注却甚少。笔者翻检《唐律疏议》发现,与案犯有关系却对犯罪情况不知情之人往往可以免于“连坐”的记载俯拾皆是。对于不知情的兄弟免除“连坐”,显然是自唐律以来就有的规定。根据《唐律疏议》记载,“‘缘坐非同居者’,谓谋反、大逆人亲伯叔兄弟已分异讫,田宅、资财不在没限。虽见同居,准律非缘坐。”[25](P323)辽朝修订“兄弟不知情免连坐”发生于圣宗时期,是辽鼎盛之时,辽朝的法律制度逐渐完善,对唐律的学习亦进一步加深,可见辽代连坐制的修正是以唐律为参考的。而这一事件之前“兄弟不知情”也要处以“连坐”,说明辽代的连坐制在圣宗以前并未严格沿用唐制,此后,才沿着唐代的法律轨迹逐渐修订与完善。

(三)金代连坐制、缘坐制与唐律的关系

“连坐”与“缘坐”均存在于金代史料中。但通过前文对二者的列举,发现金代的这两种法律制度仍相混淆。

金代的“亲属缘坐”“职官连坐”“什伍连坐”均见诸记载,其中“职官连坐”中的“举主连坐”在辽代未见。尽管“连坐”与“缘坐”的界限仍较为模糊,但许多“连坐”与“缘坐”之例已经能够正确反映出唐律所规定的范围。

金代的连坐制及缘坐制受唐律的影响更大。金代汉化进程较快,金太宗时已“稍用辽、宋法”。[20](P1014)金熙宗和海陵王热衷汉化,法律体系在汉化进程中逐渐走向严密。金章宗时期颁布的《泰和律义》究其本质,“实唐律也”,[20](P1024)可见金代连坐制与缘坐制对唐律的继承更多。通过分析具体的案例,也可发现金代的“连坐”和“缘坐”与唐律均有契合之处。至于金律中对“连坐”或“缘坐”的处罚方式是否较唐代为重,根据前人的研究成果,唐代许多连坐制的案例并不符合唐律中的规定,在金代也是如此。尽管金代法律承袭自唐,体系较为完备,但仍在不断补充完善,因此很难下定论。由于统治者的威权凌驾于法律之上,许多“连坐”及“缘坐”案例为权宜处置,致使许多本应株连的案例最终因案犯在“八议”之中而减轻或免除处罚,也有许多罪不至“连坐”“缘坐”者惨遭株连。