从展览史的编辑到“照料式”策展:对话比利安娜·思瑞克

于渺 [塞尔维亚]比利安娜·思瑞克

于渺:这几天北京特别冷,看见你穿短袖T恤才想起来现在是墨尔本的夏天。记得我们上次见面还是2019年年底吧,在广东时代美术馆。

比利安娜·思瑞克:是啊,那是2019年12月,我们在“从展览的历史到展览制作的未来”的第三次集会上见到。后来不久疫情就爆发了,我2020年1月离开中国后就再也没能回来。

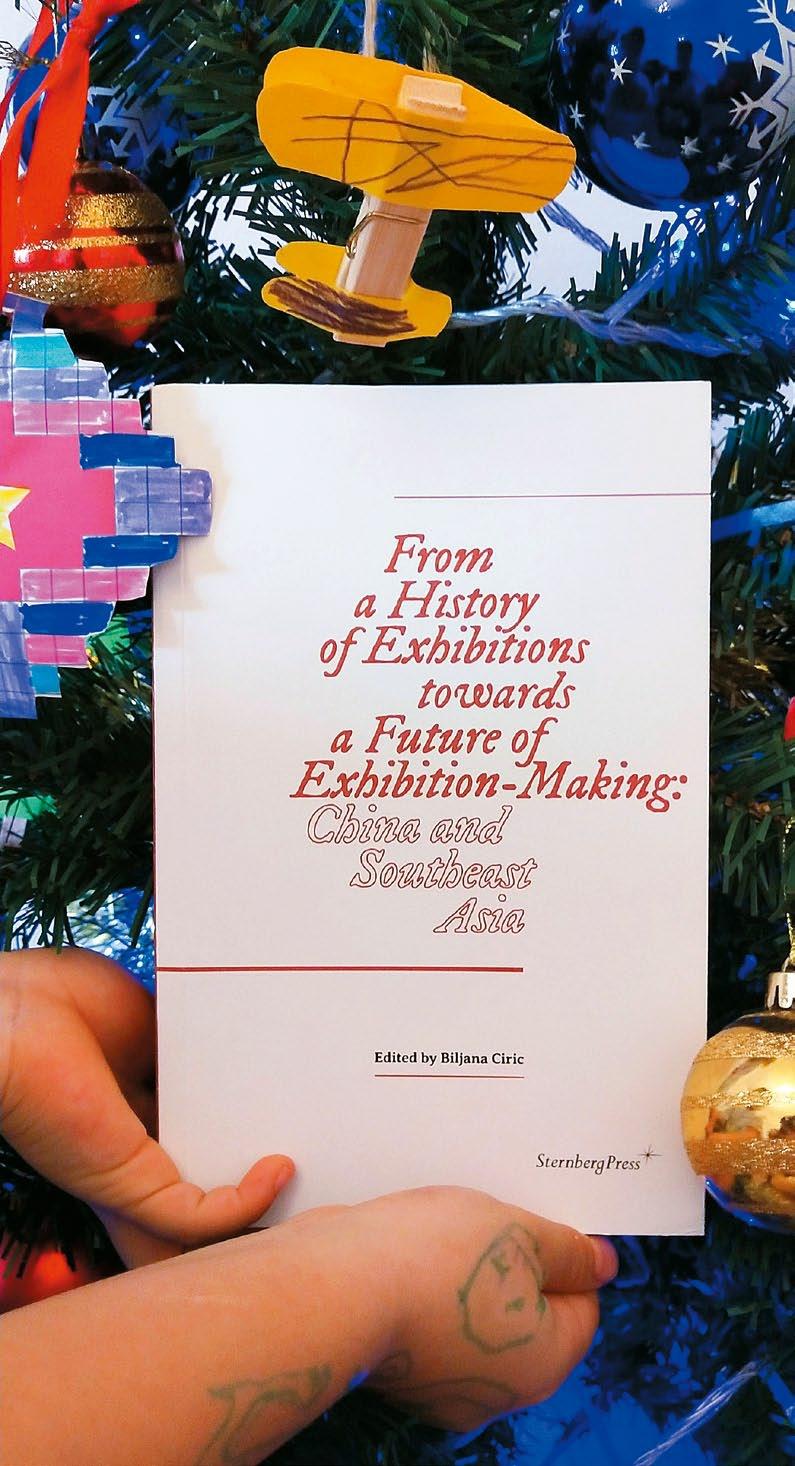

于渺:时代美术馆的那次集会也是你编辑的英文文集《从展览的历史到展览制作的未来:中国和东南亚》(From a History of Exhibitions Towards a Future of Exhibition-Making: China and Southeast Asia)的新书发布。你和蔡影茜邀请我参加是因为我正在为《不合作的共存:2000年的上海当代艺术展览》那本书写作。这两本书先后在2019年和2020年出版。虽然都是英文的,但是国内的研究者还是因为这两本书关注到展览史这一研究领域。能否谈谈你最早是如何开始展览史研究的?展览史对你来说有何种必要性和迫切性?你的基本方法是什么?

比利安娜·思瑞克:好的。這其实跟我2000年后在上海艺术现场的亲身经历有很大关系。我是2000年年底搬到上海的,正赶上20世纪90年代艺术家自己组织“地下展览”的尾声。现在回想起来,给我印象最深的展览依然都是艺术家策划的展览。比如2002年周子曦的个展“对不起,我不知道”,那个展在苏州河边的T-Art空间发生,虽然只持续了2天,但实在是一个精彩而难忘的现场。作品和建筑空间之间的紧密关系、录像作品的投影方式等都给我留下了很深的印象。那也许是上海最后一个“地下”艺术展览。于是,我对我去上海之前的艺术家策划的展览产生了强烈的兴趣。一直以来,以西方为中心的艺术史书写没有考虑到微观、活泼的在地叙事。探索在地语境、艺术家网络和展览之间的关系是一种有效的方式,将这种粗陋的艺术史写作问题化。但是如果没有一手的文献整理,这种问题化是无从可谈的。《1979年至2006年的上海展览史》那本书的编辑就是从一项最为基础的工作着手的——搜集和整理一手文献。这本书更为确切地说是一本文献集,包括了从1979年“十二人画展”到2006年“38个个展”之间的34个由艺术家策划的群展、个展和艺术事件。每个展览都包括我写的一篇概述、展览的请柬、现场照片、作品图、当年重要的媒体报道,还有我与艺术家的访谈。除此之外,我还原了每个展览的平面图,这个工作量很大。平面图包括入口和前言的位置、每个作品的位置,甚至留言簿的位置。(事实上)每个展览的平面图都已经遗失,所有细节都需要艺术家根据回忆和照片来确认。从2007年开始,这项工作进行了好几年,最终成果就是《1979年至2006年的上海展览史》那本书。

于渺:还原展览平面图是一项相当扎实必要的基础工作,特别耗时费力。刚刚看到《1979年至2006年的上海展览史》时,给我留下了最深印象的正是每个展览的平面图。《不合作的共存:2000年的上海当代艺术展览》也复原了2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”3个展览的平面图。这是我们从多个艺术家和策展人那里索取文献资料,在整合和比较中拼凑出来的。虽然花费了大量的时间,但是非常有价值。作品与作品之间、作品与环境之间的空间关系非常清晰地浮现出来,这种关系也折射出作品与观众的关系,甚至展览背后的艺术生态和非正式网络。作品的空间关系成为写作中的参照甚至重要证据。

比利安娜·思瑞克:是的。虽然艰难、费事,但是很有必要,所以那本书最终花了5年时间才出版。

于渺:请你讲一下编辑《从展览的历史到展览制作的未来:中国和东南亚》这本书的初衷和方法?

比利安娜·思瑞克:在我编辑《1979年至2006年的上海展览史》的同时,我开始关注东南亚当代艺术。2008年开始,我走访了很多东南亚艺术家。最强烈的感受是在艺术界的生产洪流中,很多重要的地方性叙事很快被遮蔽、冲刷殆尽,一些具有里程碑意义的展览也从来没有被历史化。比如1995年马来西亚民间艺术团体“五艺中心”根据剧作家K.S.马粘(K. S. Maniam)的剧本策划的“肌肤三部曲”。我策划了很多展览之后就不想再持续没有积淀的展览生产,不想产生职业的惯性和固化。我想慢下来,做一些更有建设性的工作。“慢”作为一种工作方法和态度对我很重要。差不多在2013年左右,我开始想到编辑一本中国和东南亚的展览史研究文集。这项工作是建立在我已有的对上海这一相对的定点的研究基础上,试图展开更大的区域展览史的研究。我想通过记录、整理和评述这个地区的策展知识,为未来的研究和实践建立一些坐标。同时,我也想继续反思、挑战白盒子这种已成为常规的展览模式。2000年之后,中国的艺术机构大多不假思索地接受了白盒子的展陈方式,而并没有反思这些展览仪式背后的西方中心主义的历史渊源。我们不能再集体无意识地接受,白盒子需要被去魅,我们更需要看到西方展览范式之外的展示实践。大型展览和世界博览会这些媒介背后的殖民历史也需要被指认、被质疑。

于渺:所以,你作为一个独立策展人开始自觉地把时间和精力让渡给研究集会和编辑出版这种知识生产上?

比利安娜·思瑞克:是的。这些工作并不像策展那样享有很高的可视度,其中包含了大量隐性的劳动,周期也更为漫长,艺术界同行们往往不知道我在做什么。而在我开始这项工作的时候,大多数中国艺术机构都没有意识到展览史的价值,对于长期的知识生产也少有坚持。我必须用一种坚韧、开放的态度去处理其中的挑战,并且笃信这种隐性工作背后长久的价值。

于渺:这本文集的写作召集过程中,你采取了一种近乎策展的方式,与3个美术馆合作,组织了3次研究者的集会,并在美术馆设立阅读室、研究资助计划等。这与学院对于研究的组织和传播有很大不同。请谈谈你为什么要采用这种“类策展”的方式?

比利安娜·思瑞克:我与3个艺术机构合作来组织,或者可以说是动员起研究者对展览史的关注。2013年到2019年間,我与奥克兰的St Paul St美术馆、上海的外滩美术馆和广东时代美术馆3个机构合作策划了3次展览史研究集会。第一次集会是在侯瀚如策划的2013年第5届奥克兰三年展期间,得到了侯瀚如的很多支持。那次除了关注中国和东南亚的展览个案之外,还特意聚焦了澳大利亚和新西兰的在地策展实践。第二次集会是在5年之后了。2018年在上海外滩美术馆,我策划了一系列展览史讲座,展示了正在为第二次集会准备的研究,都是半成品(work in progress)。包括邀请策展人吴家仲(Eric Goh)历史性地梳理“肌肤三部曲”的策划方式,来探讨这个重要展览如何对东南亚的社群概念做出新的阐释;台北教育大学策展专业的主任吕佩仪做了中国台湾展览史的讲座,她将展览看作不仅是作品的集结和展示,更是诸多复杂关系的交织和汇聚,或者说是一个“复合体”(complex),包括作品/档案、时间/空间、策展意识/实践、集体协力之社群、社会政治的语境、观众的涉入参与。与外滩美术馆的合作包括在美术馆大厅设立展览史阅读室、设立展览史研究的资助奖金,这些在中国艺术机构都是首次。合作的重头戏当然是2018年12月的展览史集会,聚焦20世纪90年代中国和东南亚的策展实践。那个会你也在场吧?

于渺:是啊,我还记得外滩美术馆那次集会的主题发言者是斯洛文尼亚卢布尔雅那现代艺术博物馆(Moderna Galerija)的馆长兹登卡·巴多维纳茨(Zdenka Badovinac)。邀请她是出于何种考虑?

比利安娜·思瑞克:我特意邀请了一位貌似与中国和东南亚没什么关系的策展人,是想希望通过一个来自前社会主义国家美术馆的工作者来开启相关历史语境的艺术实践者如何构建不同种“国际”的思考。十几年来,兹登卡和她管理的美术馆一直致力于东欧现代艺术的历史化,以此来扭转欧美主宰的艺术史单一叙事。中国、东南亚和东欧的地方语境具有可比较的共通之处,而这种关联和比较从来没有被讨论过。2019年12月,第三次集会在时代美术馆举行,聚焦2000年后的中国和东南亚展览实践,包括何子彦作为艺术家对亚洲双年展“山海异人”的策划,Afterall的编辑大卫·莫里斯(David Morris)对1977年第2届世界非洲艺术节的研究,还有你提到的对2000年上海双年展的研究等等。总之,这三次集会中选出的论文构成了《从展览的历史到展览制作的未来:中国和东南亚》这本书的主体。这些论文帮助我们想象,如何能够在未来重新创造新的展览范式。

于渺:在看这本书的时候我着实有种阅读星图的感觉。文章大多不提供一个全景式的概览,而是从一个具体的切入点进入,展开一个错落的局部肌理。而在展览实践背后浮现出来的是一幅复杂的历史图谱。亚洲各个地区,由于自身历史的时间轴和丰富的在地实践也无法简单地用“后冷战”“后89”等线索粗犷地划分。作为主编,你并没有把文章归类到主题章节里面。我经常因为对东南亚的背景不了解而要花很多时间消化一篇文章。你能否概括一下,这本书的诸多文章牵扯出的问题框架有哪些?

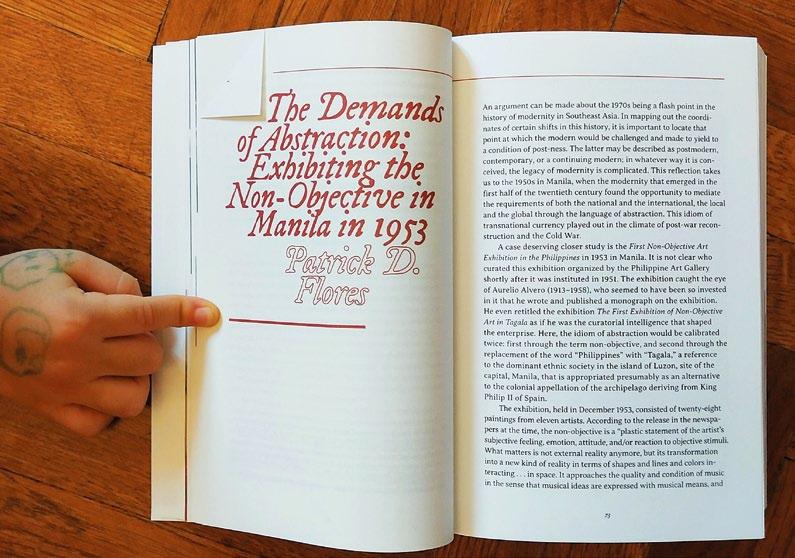

比利安娜·思瑞克:这本书里的文章都是围绕展览进入公共视野的时刻,我们如何将这些“公共时刻”档案化、历史化?随着“全球当代艺术”这个概念普遍被接受,很多问题也随之而来:今天的“全球”“国际”和“本土”意味着什么?我们期许什么样的“国际”?艺术家策划的展览如何进入艺术史?我们如何重新发明展览仪式以帮助我们思考新的机构模式?作为主编,我没有想过把这些文章放进一个个章节,因为我不想把自己的诠释附加到作者的工作上,这些文章也不需要我去解释。作为策展人式的编辑,我能够重现“犯罪现场”就好了。在排序上,第一篇是兹登卡·巴多维纳茨的文章,第二篇我特意安排了一个很年轻的艺术家郑晋加(Maggie Zheng)的文章。随后是新加坡国立美术馆的辛友仁(Seng Yu Jin)、菲律宾大学的帕特里克·弗洛雷斯(Patrick Flores)、时代美术馆的蔡影茜、胡志明市的Factory当代艺术中心总监Zoe Butt等资深策展人的文章,还有刘菂、尤莉亚·哈特曼(Julia Hartmann)等青年研究者的文章。

于渺:我注意到这本书的写作者大多有着策展经验。在亚洲,似乎引领展览史领域研究的都是策展人,而在牛津、中央圣马丁学院和苏黎世艺术大学等西方学院,更多的是专注研究的学者,他们很少有策展经历。这是一个有意思的现象。你是否有类似的观察?

比利安娜·思瑞克:这是一个有意思的观察,我还没有好好想过。文章作者的确大多都有策展经验,少数几位比如帕特里克·弗洛雷斯既是菲律宾大学的艺术史教授,也是此大学Vargas博物馆的策展人。我想策展工作不应该从单一作者的模式来考虑,这极大限制了策展工作的潜能。策展人的工作永远是关系化的(relational)、依情况而变的(contingent)实践性工作。策展人从来不可能像艺术家那样完全独立地工作,而是永远处在与他人的合作中,永远处在一个关系网里。这种策展工作的关系性(relationality)对应的正是世界本身的关系性。世界就是由复杂的、相互依附的关系网络组成。而在西方现代主义对于艺术家作为单一作者(auteur)的构建中,这种复杂的关系性往往被抹杀掉了。策展工作包括很多“情动关系”(affective relationships),或者说正是某种“情感经济”将艺术社群中的个体联结在一起。与学院研究者相比,有策展经验的研究者对展览中的非正式网络和情动关系更为敏感,也有着更为深刻的理解。

于渺:你关于展览史的研究并不仅仅局限于历史,而是自覺地以此探索新的策展模式。能否讲一下你目前在进行的策展和研究项目?你的展览史研究如何滋养了这些新的项目?

比利安娜·思瑞克:我对策展实践的历史研究,的确是以寻找新的策展方式为目的。在我工作的这个阶段,我考虑的不是自己去策什么展,而是如何建立一个研究策展的机制,以此建立一个研究和创作的社群。“要旅行,先修路。通向未来的路在你脚下”(As you go…road under you feet, towards the new future)是一个长期的研究策展项目,反思“一带一路”(BRI,Belt and Road Initiative),以及其将如何改变不同语境中的日常生活实践及美学。这是我于2019年在非洲之角、西亚、中亚及几个巴尔干半岛国家的艺术机构进行一系列考察之后构思并发起的。我将参与的组织、机构和个人称为“合作细胞”,其中包括我做的策展平台“策展可以/应该做什么”、斯洛文尼亚卢布尔雅那现代艺术博物馆、上海外滩美术馆、广东时代美术馆、哈萨克斯坦阿斯塔纳的Artcom平台、位于亚的斯亚贝巴的罗贝尔·特梅斯根和辛尼埃·舍图以及位于塞尔维亚博尔市的公共图书馆。这些“合作细胞”分布在中国、中亚、东非和东欧,“一带一路”对于这些地区的布局和影响将这些地点联结起来。疫情也让我觉得思考“合作细胞”的亲密性更有必要,以及共同免疫的可能性。最近,我和很多女性策展人朋友不再用“独立策展人”来描述我们,因为“独立”(independent)这个词仅仅强调作者的独立个体,并没有(说明)我们之间的协作与团结。于是,我们换了一个词。与其说我们是“independent curator”,不如说我们是“interdependent curator”。“interdependent”的意思是超越二元对立的交融与相互依存,其重要性在疫情一开始就显现出来。一个人类知之甚少的小病毒,利用了我们全球化的工具,在短短2个月的时间里“控制”了世界。可见,交融与相互依存并不仅仅出现在人类内部,也适用于一切非人类介质,比如动物、植物、土地和水。在策展语境中,这种相互依存应该提供一种照料(care)空间。在这种空间里,“照料”作为一种概念,其重要性在于建立、呵护新型的关系,而并非仅仅以策划展览和展示艺术品为目的。我目前的策展和研究项目就是在创造这样一种“照料”的空间。

于渺:我很喜欢“interdependent curator”这个称谓。你策展工作的一个重要面向是在机构与机构之间、机构与艺术家之间搭建相互依存的合作机制。我们今天需要的不是几个满天飞的明星策展人,而是“照料式”的策展关系、横向的互助网络,是彼此激发中的广泛团结。谢谢你充满洞见的谈话,让我们以此共勉。

注:比利安娜·思瑞克是一位长期活跃于上海和国际当代艺术界的资深策展人,目前正在墨尔本蒙纳士大学攻读策展学博士学位。她长期致力于展览史和展览实践的研究工作,曾于2014年编辑出版了《1979年至2006年的上海展览史》。2019年,她主编的展览史研究论文集《从展览的历史到展览制作的未来:中国和东南亚》由德国Sternberg出版社出版,并获得第十四届AAC艺术中国年度艺术出版物。2020年2月,比利安娜和于渺就展览史研究和策展实践进行了一次视频畅谈。