因地制宜,因时制宜:李怒访谈

孟尧 李怒

孟尧:我还没看到你对“2021《画刊》封面计划”主题“归零”的视觉回应。虽然我很好奇你微信上发给我的那段关于创作想法和实施办法的描述,最终会怎样呈现在封面上。但我们还是从你這段文字给到的信息开聊。你提到会取一本杂志随机摊开,再用铅皮将其完全覆盖包裹。然后在左边铅皮上写上中文“铅”,右边写上英文“lead”,并说:“此次创作通过对一本杂志‘塑形的雕塑手段,探讨社会塑形手段对于个体精神状态的影响和干预,以及进一步讨论自我形塑和社会塑形之间的博弈关系。”我觉得这个创作描述恰巧涉及理解你艺术的一些关键信息,而且有些东西是持续在你创作的不同阶段稳定出现的。也许我们可以依照时间线索逐渐展开,对你不同时期的艺术做相应的探讨。我将2011年和2016年看作理解你创作变化的两个重要时段:2011年你去了英国并于2013年进入英国皇家艺术学院读书,2016年再回到中国。这两年也可以说是你人生与艺术经历的两个新起点。从2011年你出国前的作品来看,当时你已经有了个人创作的初步面貌。比如说,《父亲》(2005)一定程度上展现了你对图像与传播关系的敏感审视;《一根骨头》《上即是下》(2008)显现了你以特定“现成品”介入社会现场的表达倾向;《可口可乐》(2008)、《躯干》(2010)、《冬至》(2011)既体现了你探索“媒介”链接观念可能性的意识,也显露了你在作品中构建系统性“隐喻”的偏好。站在今天的视角,你如何看当时的这些作品?

李怒:创作是一种包含了极端的个人审美与价值认同的产物,在某种程度上,非常个人化的偏执是根深蒂固的,这是为什么你从我早期的作品里依然能看到现在的我的一个原因。当我回头再看那些作品时,我看到的是“我”远大于作品本身。这种回溯对我而言,与对你或者观众而言是完全不同的,我所看到的是作为“我”的过程,而他人所看到的是一个结果或新的猜想。也许我会说:“哦,那个地方如果这样做会更好玩一些。”但这是时间本身的作用和痕迹。这种回望在某种程度上讲是毫无意义的,就像在今天我们去回望一段曾经的爱情,不管你说起时多么的云淡风轻,都不能否定它曾经是那么的热烈和真挚。

孟尧:与之前相比,你在英国生活与学习期间的作品,似乎一方面在尝试各种艺术语言与媒介表达的可能性,另一方面又在作品中发展了一些更加抽象与克制的形而上气质。我印象比较深的作品有《窄门》《楔》《气球》《床垫》《脊梁》等。虽然我对《窄门》中钉子组成的图案的意义并不了解,对《气球》和《脊梁》要表达的内容一无所知,但却体会到一种形式与媒介之间的精神张力。另外,在《风景》《门楔》《脸》《支柱》《迷失的猎人》等作品中,我注意到你对作品如何与环境空间发生关系的思考,这也为你后续回国后的创作推进埋下了伏笔。我这些个人化的观察,希望引发你分享当时真实的个人创作与思考状态。

李怒:初到英国时会有一种明显的疏离感,但也因此获得了一种前所未有的开放状态。在英国期间,围绕雕塑、身体、文化和空间上的突破,我做了大量的创作实践。我看重瞬间的感知力,也强调永恒的象征性。从直白的切身感受,到隐晦的诗性表达,有时我会调和一点点黑色幽默或戏剧性,来模糊作品的多重意义。在英国学习的意义不是把我引向一条正确的路径甚至捷径,而是帮我打开尽可能多的可能性。《窄门》是直接用钉子钉写出《圣经》中“窄门”二字的盲文;《楔》是用木头楔子在一块“钢板”上削出口子;《气球》是在一堆氢气球上抹满石膏和泥迫使它下垂,并混合有蜂蜜,只有蚂蚁能发现;《脊梁》是沿着旧木板的痕迹用火柴烧出一副黑色的“骨骼”,这些粗暴的手段都是假借物质的力来表达自我的感知。《风景》是在房梁上压上沙袋,取名“windscape”而不是“landscape”;《门楔》是对英国的风的无限延伸;《脸》是对英国“面目”的一探究竟;《支柱》是在柱子之间再加入“柱子”,影射英格兰和苏格兰的关系。这些对英国的玩笑实际上包含了文化的好奇和空间的恶作剧。《迷失的猎人》是在英国期间耗时最长的一件雕塑,共由21个“铸铁”大锥体构成,一个有近一吨重,全是自己亲手干出来的,做了有半年的时间。椎体有多重指向意义,是关于人类欲望的,指涉21世纪的世界。

孟尧:你曾谈到回到国内后,有一个重新适应的阶段。在这个重新适应的过程中,我觉得2016年的一些作品,无论是《鲁智深倒拔垂杨柳》《奇经八脉》,还是《丰碑》《地仗》《不朽》,都显现了一种重新整合过往经验、并退回到一个更久远的历史与传统中寻找灵感,做校正、比对,进而调整创作方向的努力。能否谈谈这些作品?

李怒:其实不存在像你说的那样要退回到历史中去找寻灵感,当你回到阔别已久的土地时,它会比以往更清晰地出现。2016年是比较抽离的一年,既没从西方的体系里完全拔出来,也没能找到一个适合的东方入口可以扎进去,像是一个待移植的状态。你提到的这批作品就是在这种状态下产生的。所谓的移植并不是异地平移,而是需要多方位的转换,像《鲁智深倒拔垂杨柳》两头都是根,消除了“本末”的定义,变为一个同等重要的东西,同时在这种两头拉扯的情况下,又显示出某种无力感和不确定性。《地仗》讲的是赑屃的故事,赑屃就是那个长年累月驮载石碑的“龟”,当我凝视它时看到的是沉重和无奈,而“截断”的方式就是断臂求生的慈悲。“地仗”本是个古建筑术语,是保护木质结构的中间物质,是不被看到的那一层。而《奇经八脉》就是把敦煌壁画的“地仗层”剥开来看,在树脂包裹的立方体内,可以清晰地看到麦秸、稻草、麻丝、棉花和人的头发,其中人的头发是我额外加进去的,在传统壁画的“地仗层”中没有这个东西。《不朽》是收集北京民用草木灰压制的一块灰碑,碑的原型取自唐宋碑。唐宋碑又称“五礼记碑”,本是块唐碑,碑文是柳公权的书法,到宋朝碑文被抹去,重新刻上了宋徽宗的《五礼新仪》。从这一点来看,《不朽》(灰碑)又是对应《地仗》(赑屃)的某种讽刺。

孟尧:以创作与时间的关联对你的艺术做分段梳理,仅仅是为了寻求一种切入角度,设定一个参考坐标。从不同的维度和视点做观察,会更有助于读者注意到有价值的信息。沿着这种方式,我觉得把你在南京做过的艺术项目和作品作为创作案例讨论,会发现一些重要的线索。《我不知道水有多深》引发的系统性艺术变奏(它后续演化出了《潜》《甚嚣尘上》与《广场》),56步空间的两次个人项目里中英文标题的“互文性”修辞,《上帝不会掷骰子》对美术馆的“旁敲侧击”,《被风吹皱的昼与夜》对野山林的“轻描淡写”,从不同角度展现了你处理媒介与空间关系的多样手法,以及深度地链接艺术形式与艺术观念的能力。从这些作品里,也能看到你从在地文化的历史语境中提炼与生发出超越日常经验的形式与象征意义的野心。可否就我对你南京项目的理解,展开谈一谈你的创作?

李怒:我不太认同创作的规划性,我更看重创作的随机性。所谓灵感就是机缘巧合。《我不知道水有多深》就是受邀去看了南京射乌山才有的想法,是那个具体的场景带给我的具体感受,它是在追问人和时代的关系以及作为具体的人的价值。射乌山作为中华人民共和国成立后全国最大的国营石膏生产地,在2005年因为地下渗水事故关停,我就用石膏做了28件人物雕塑,这是“原汤化原食”,并通过悬吊的方式让它们游离和充斥在整个车间。做完之后我就想要把它挪到北京再次呈现,我看重的不是它的展览意义,而是它在北京的地理意义。于是有了《潜》。《潜》的呈现是把《我不知道水有多深》做了90度翻转,雕塑不再是穿过垂直的工厂大窗户,我将窗户水平横置,这样穿插其间的雕塑就是冲着观众扑面而来的。“潜”展览分三个视角:仰视、平视和俯视,代表了过去、今天和未来。“甚嚣尘上”是2017年圣诞节开幕的,地点是在松美术馆的马厩里,我把马厩原有的隔墙都贴上金箔,把这批雕塑全部填埋进厚厚的草料里,因为展厅内上千只鸽子的日夜踩踏,一个月后这批雕塑又从草料里浮现了出来,像是历史和命运的轮回。直到2018年受“中国当代艺术年鉴展”邀请,这批雕塑在民生美术馆展出作为终结,因为“民生”两字,让我认为这是它最好的归宿。我将雕塑分别浇铸进不同高度的水泥立方体内,排布成一个矩阵伫立在民生美术馆的展厅,取名《广场》。广场本就该是属于人民聚集和议事的权利之地。

2018年在56步空间连续做了两次展览,第一次是“天空的飞鸟是海洋的鱼群”(The Fish in the Sea Are the Birds in the Sky),在这个20世纪70年代的工人宿舍里悬置了三个玻璃镜面体,是对物理空间内外边界的消解和反转、对现实世界的折叠和混淆,是用镜子去反射另一面“镜子”,是虚无之上的虚无。第二次就是把第一次展览撤下来的镜子碎片堆叠成一个摇摇欲坠的雕塑基座,还用了一块碎镜片去反射播放乌克兰推倒列宁雕像的纪录片,这次展览叫“万岁万岁万万岁”(The Inner World of the Outer World of the Inner World)。如果把《我不知道水有多深》《潜》《甚嚣尘上》《广场》看作“四世同堂”,那么“天空的飞鸟是海洋的鱼群”“万岁万岁万万岁”就是“一石二鸟”,是面对那个当下的一种条件反射和应激反应。而《上帝不会掷骰子》和《被风吹皱的昼与夜》是就地取材的在地性创作。在地性创作不仅要因地制宜,更需要因时制宜,它就是个坑,其风险在于如何“拈花”,又如何让人“微笑”。

孟尧:我想如此聊下来,也就可以理解你所说的何谓“自我形塑和社会塑形之间的博弈关系”。这个访谈,其实也是在可说和不可说之间博弈。既要防范把手指当作月亮,也要警惕过度阐释。对此你怎么看?

李怒:佛理不言,还是有一代代禅师在孜孜不倦地说;诸相非相,还是塑了一尊尊像来供人寄托。说的人有自己的理解,听的人也有自己的想法,都是试图找到一个关联、一个切入口,说矛盾又不矛盾。禅师和佛像都是手指,都是阐释,但也都是局部,甚至是误读,但不妨碍月亮作为月亮本身,不管你抬头还是低头,它自在它自己的轨迹里运行。

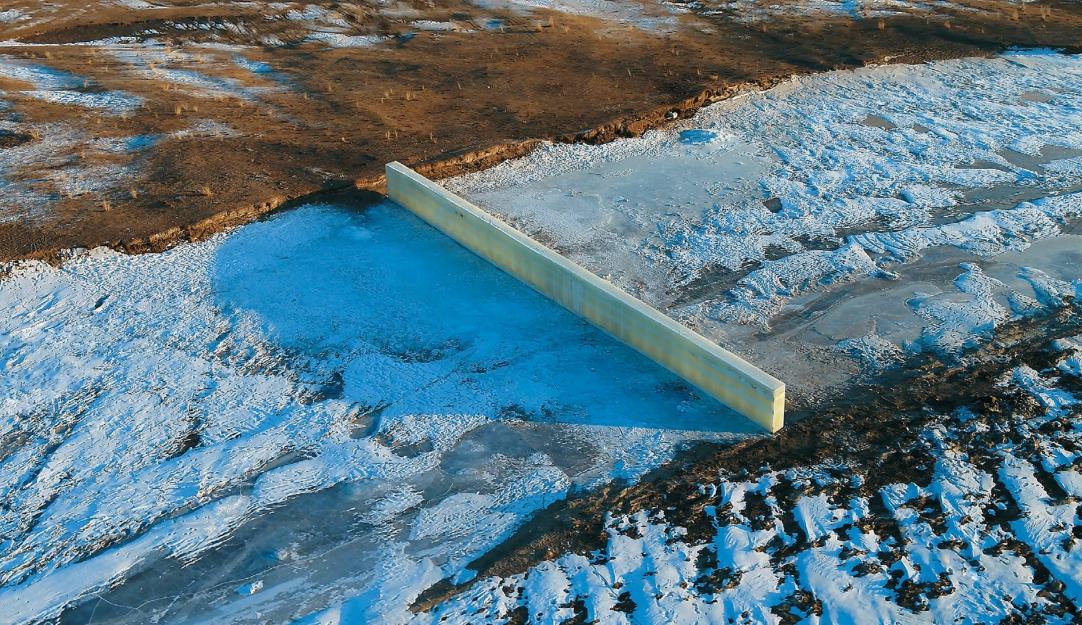

孟尧:2021年你首个展览“一片和平”,我还没去过现场,但从展览图片中我看到《解手》的最新变奏——无头举伞雕塑《R皇后》立在展厅,那个欲尿不能的李怒“消失”了。这让我联想到你作品中那些从石膏厂跳水的、被掩埋在马厩中的雕塑,迟早腐朽的草木灰丰碑,迟早被风吹落的树叶,克鲁伦河上迟早化掉的冰壁,以及迟早要消失的图书馆。这其中是否潜藏了一种虚无主义的视觉逻辑?

李怒:在展览“一片和平”中有一件现场发挥的作品《不存在的立柱》,是我剔除了展厅中央一根原始立柱的粉饰面,从而将它的建筑水泥面暴露出来的一件现场作品。这根立柱一直被视为画廊空间的障碍物存在,在以往的展览中经常性地被包裹或遮蔽,而这次我让它彻底地暴露无遗,并取名为“不存在的立柱”,在语义上也是消失的状态,但实际上它是被强调了。在这之前我也做过别的柱子:2014年在爱丁堡艺术学院,在展厅内两根柱子之间的空隙里我又塞入了新“柱子”;2018年我把长春雕塑馆内的一根柱子用射灯打亮;2019年我把沈阳K11展厅内的一根立柱的底部掏空以直接威胁到柱子的功能性。对这些柱子做出的动作都是隐性的,呈现的结果也是容易被忽略、被“消失”的,但“消失”并不一定就是指涉虛无,“消失”更多的是指向“消失了什么”和“为什么会消失”,是借由消失主体展开的一系列追问。如果你再来“一片和平”的现场,你会发现在开幕展示过的《R皇后》同样也“消失”了,在它的这个位置又放上了另外一件空木箱雕塑《国王的景观》。我不认为一个展览就该是一个标本化的存在,因为时间在变、事物在变,那么展览自身就应该随之做出反应。所以,如果你认为我的作品潜藏了“消失”的特征,那么它一定不是指向“虚无”;恰恰相反,它可能毫不避讳地指向了“存在”本身。