右室不同间隔部位起搏对心功能的影响研究

王亚玲, 张飞宇, 张 杨, 刘 涛, 饶明月, 张晓丹

2.河北医科大学口腔医院口腔内科, 河北 石家庄 050000)

心脏永久性起搏器植入术是临床上治疗房室传导阻滞等心律失常病变的主要手段,可通过起搏器植入后的起搏作用,维持患者有效心率,避免患者心跳停止,从而挽救患者的生命[1~3]。以往,心脏永久性起搏器通常在右室心尖部植入,该部位植入便于导线定位[4],而近年来,右室间隔部起搏逐渐成为心脏永久性起搏器植入术的首选[5],本研究为对比右室中位间隔部起搏与右室高位间隔部起搏对心脏永久性起搏器植入术后患者心功能的影响,针对2018年1月至2020年3月我院100例进行心脏永久性双腔起搏器植入术的完全房室传导阻滞患者进行研究。

1 资料与方法

1.1一般资料:于2018年1月至2020年3月,将我院100例进行心脏永久性双腔起搏器植入术的完全房室传导阻滞患者纳入研究,按照1∶1的分配比例,将患者完全随机分配到两个组别,每组50例。A组的年龄为60~81岁,平均(69.75±8.37)岁,男26例,女24例,心功能分级为Ⅲ级30例、IV级20例;B组年龄60~82岁,平均(69.93±8.45)岁,男25例,女25例,心功能分级为Ⅲ级29例、Ⅳ级21例。两组之间比较年龄、性别、心功能分级,P>0.05,研究可比。此次研究获医院伦理委员会审批,患者知情同意。纳入标准:①经临床综合检查,确诊完全房室传导阻滞;②年龄≥60岁。排除标准:①合并脑血管病变;②合并先天性心脏病、风湿性心脏病、急性心肌梗死;③合并严重肝肾功能不全、恶性肿瘤;④术后未完成为期6个月的随访,中途失访,脱落研究。

1.2方法:所有患者均接受右室间隔部心脏永久性双腔起搏器植入术,由同一组医师操作,选择主动固定电极(圣优达1888TC型号),心脏起搏器选择美敦力5076型号起搏器。采取局麻,经锁骨下静脉穿刺,在透视下将电极送入至肺动脉,再回撤至右室流出道,于左前斜位进行透视,确认电极头端与右室间隔部关系后,将电极置入右室间隔部。采用X线图像判断心影与椎体影来判断电极的相对高度,A组于右室高位间隔部起搏,距离心影底部约1.5~2个椎体影;B组于右室中位间隔部起搏,距离心影底部超过2个椎体影。于术后第7天采用起搏器程控,术后持续对患者随访6个月。

1.3观察指标:比较两组的N末端脑钠肽水平(NT-proBNP)、心脏彩超监测指标、QRS波时限、生命质量评分、心脏不良事件发生率(术后随访6个月统计观察)。NT-proBNP:在清晨空腹时采集患者肘部静脉血液3mL作为标本,以每分钟3000r的速度持续离心处理后取血清,采用酶联免疫吸附法测定。心脏彩超监测指标:包括心射血分数(LVEF)、左心室舒张末期内径(LVEDD)、左心室收缩末期内径(LVESD)、左房射血分数(LAEF),采用美国GE彩色多普勒超声检测仪测定。QRS波时限:采用美国DMS动态心电图分析系统,患者检查时采取平卧位,在其胸前安放10个电极,对患者24h全息动态心电图进行描记,观察心电图中QRS波形态,测量QRS波时限。生命质量评分[6]:采用明尼苏达心功能不全生命质量量表评估,量表分为情绪、身体、其他3个领域,分值分别为25分、40分、40分,综合得分的分值为105分,得分越低,生命质量越高。

2 结 果

2.1两组患者NT-proBNP水平比较:两组术后3个月、6个月的NT-proBNP水平均较术前显著降低(P<0.05),而术后3个月、6个月时B组的NT-proBNP水平均低于A组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者NT-proBNP水平比较

2.2两组患者心脏彩超监测指标比较:两组术后3个月、6个月的LVEF、LVEDD、LVESD、LAEF均较术前显著改善(P<0.05),而术后3个月、6个月时,B组的LVEF、LAEF均高于A组(P<0.05),B组的LVEDD、LVESD均低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者心脏彩超监测指标比较

2.3两组患者QRS波时限比较:两组术后3个月、6个月的QRS波时限均较术前显著缩短(P<0.05),而术后3个月、6个月时B组的QRS波时限短于A组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者QRS波时限比较

2.4两组患者生命质量评分比较:两组术后3个月、6个月的生命质量评分均较术前显著降低(P<0.05),而术后3个月、6个月时B组的生活质量评分均低于A组(P<0.05),见表4。

表4 两组患者生命质量评分比较分)

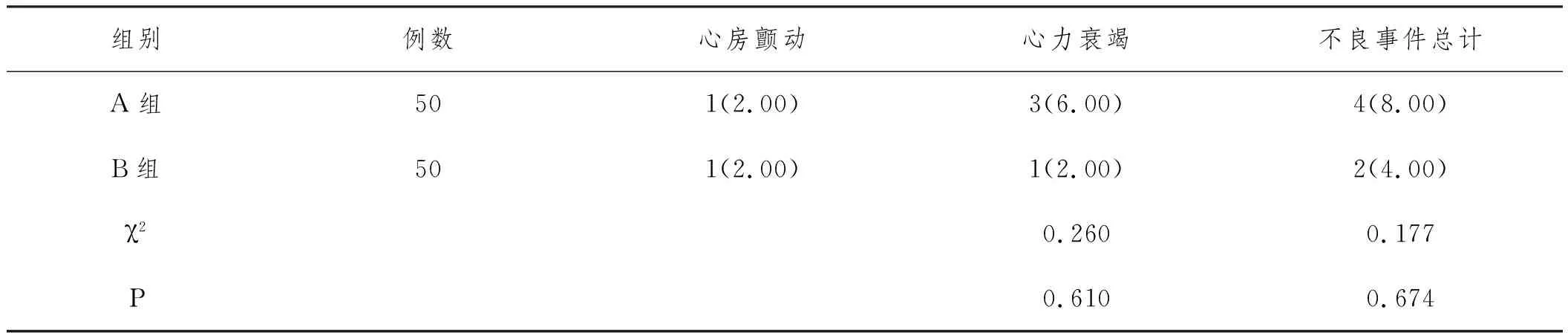

2.5两组患者心脏不良事件发生率比较:术后6个月内,A组心力衰竭发生率6.00%,B组2.00%,组间比较无显著差异(P>0.05)。A组心脏不良事件发生率为8.00%,B组4.00%,组间比较无显著差异(P>0.05),见表5。

表5 两组患者心脏不良事件发生率比较n(%)

3 讨 论

房室传导阻滞是临床上常见的心律失常病变,部分患者房室传导阻滞程度严重,甚至发展至完全房室传导阻滞阶段,导致其心功能受到严重影响,出现左心衰竭,具有较高的心源性猝死风险[7]。

正常的生理性心脏激动是维持心功能的关键,为改善心室收缩功能和舒张功能,临床上主张对完全房室传导阻滞患者实施心脏同步化治疗,以改善其心脏泵功能[8,9]。既往研究显示,给予慢心室率心衰患者起搏器治疗联合倍他乐克可以显著改善患者的心功能[10]。心脏永久性双腔起搏器植入术是一种常见的心脏同步化治疗手段,对于房室传导完全阻滞主要是通过将心脏起搏器植入至患者右室,提高右心室的电极部位,从而实现房室正常激动顺序,解除房室传导延迟状况,逆转左心室重构进程,改善心功能[11,12]。

临床上认为,心脏永久性起搏器起搏部位的不同会在一定程度上影响心功能,以往心脏永久性起搏器的起搏部位以右室心尖部为主,在右室心尖部起搏,电脉冲自右室心尖部向室间隔进行逆向传导,由于受到左心室心肌细胞除极速度的影响,心室同步性往往不够理想,易导致心脏激动顺序发生紊乱,导致心室功能受损,故右室间隔部起搏逐渐成为心脏永久性起搏器植入术中起搏部位的首选[13]。在右室间隔部起搏时,螺旋电极处于间隔与隔缘肉柱嵌入部位,由于右室间隔部是心室最早激动部位,在该部位起搏的方式接近于人体自然生理传导束,可更好地保持左右心室收缩同步性,其心脏激动顺序接近于正常,避免心脏激动顺序紊乱,从而更好地改善心功能[14]。临床上关于右室间隔部起搏的高度仍在继续研究,在临床治疗时应选择适宜起搏部位仍在进一步探讨。

本研究针对右室间隔部起搏高度进行对比后发现:①术后3个月、6个月时,B组的NT-proBNP水平、LVEDD、LVESD均低于A组(P<0.05),B组的LVEF、LAEF均高于A组(P<0.05),B组的QRS波时限短于A组(P<0.05),说明右室中位间隔部起搏对心功能的改善效果优于右室高位间隔部起搏,这主要是因为右室中位间隔部起搏可减轻对患者左心室收缩同步性、左右心室收缩同步性的影响,且中位间隔部起搏更接近于房室传导系统的出口,兴奋性更易传入至浦肯野纤维,避免心室各部位的激动时间相差过多,从而提高心室各部位激动的同步性[15];②术后3个月、6个月时B组的生活质量评分均低于A组(P<0.05),这主要是因为右室中位间隔部起搏更好地改善了患者的心功能和房室传导阻滞情况,提高了病情控制效果,减轻了病情对患者生命质量造成的不良影响;③术后6个月内,A组心脏不良事件发生率为8.00%,B组4.00%,组间比较无显著差异(P>0.05),说明右室间隔部不同高度进行起搏均具有良好的安全性,心脏不良事件风险较低。

综上所述,在右室中位间隔部起搏对心脏永久性双腔起搏器植入术患者可起到改善心功能的作用,其对心功能的改善作用优于右室高位间隔部起搏,且心脏不良事件风险未增高,安全性可靠。但本研究仍存在一定局限性,本研究入组患者均为心衰患者,目的有利于观察心功能改善情况,但对于心功能正常患者仍有待进一步研究。