《左传》所见族灭现象原因探析

牛杰群,李健胜

(1.青海师范大学历史学院,青海 西宁 810008;2.青海师范大学黄河文化研究院,青海 西宁 810008)

春秋时期是我国历史上典型的社会动乱期,随着王权的衰落和各诸侯国实力增强,以周礼为制度文化基础的贵族政治体制逐渐崩解。这使得公室与公族、公室与卿族、公族与卿族之间围绕着国家权力展开了针锋相对的斗争,并因此产生族灭现象。但相关研究,尚付之如阙,故本文以上述家族为研究对象,分析不同贵族集团之间因矛盾引起的族灭,并在此基础上探讨春秋时期族灭现象产生的原因。

一、公室与公族之间矛盾引起的族灭

春秋时期的公室,主要为诸侯国国君及其配偶,以及未立新氏的公子、公孙。谢维扬称之为“国氏集团”。[1](P151)公族,则是从公室血缘关系中分离出来的同姓贵族。国君在世时与公室相互依赖,国君去世,新君与其直系子孙构成新的公室,由于血缘关系的疏远及公族势力的强大,对新君君权构成潜在的威胁。尤其是在“礼乐征伐自诸侯出”[2](P1469)的春秋初期,这种矛盾尤为激烈,并因此产生族灭现象。

(一)晋灭游氏之族《左传·桓公二年》载:“晋始乱,故封桓叔于曲沃。”[3](P93)此举不但未能弥乱,反而在晋国掀起一场争夺君位的战争。经过曲沃桓叔、庄伯、武公三代60多年的努力,在晋缗侯二十七年(公元前678年),伐晋成功,并列为诸侯,“尽并晋地而有之”。[4](卷39《晋世家第九》,P1460)武公去世,献公新立。这时,晋国翼支公族已经在“曲沃代翼”的过程中遭到削弱,而曲沃桓叔、庄伯之支庶族却在此过程中强盛起来,对公室形成威胁。《左传·庄公二十三年》载:“晋桓、庄之族偪,献公患之。”[3](P226—227)面对公族威逼公室的局面,大臣士蔿建议献公采取分化瓦解的方式解决危机。首先,士蔿言于献公,“去富子,则群公子可谋也已”。[3](P227)杨伯峻注,富子为桓、庄之族中多智术能为谋划者。其次,去除富子之后,士蔿又与群公子谋划,杀掉游氏二子(游氏二子亦桓、庄之族[3](P230))。可见游氏之族为桓、庄之族中的一支,且实力较强。再次,在去掉有智谋的富子,并挑拨起桓、庄之族内部的矛盾之后,士蔿借助群公子的力量,“尽杀游氏之族”。[3](P232)最后,尽杀群公子,使公族逼君的局面得以改善。[5]

从桓、庄之族逼迫公室,到献公尽灭游氏之族,晋献公尽杀游氏全族,彻底解决了来自祖、父辈公族的威胁,从而达到了集权目的。与此同时,异姓贵族崛起,宗法关系失去了连接公族与公室的纽带作用。[6]清代的高士奇曾感叹:“然桓、庄之族何罪,而以为戮?葛藠庇根,独无所以全之之道乎?残忍阴忮若此,蔿真倾危之士哉!”[11](卷23《曲沃并晋》,P261)

(二)楚灭若敖氏 若敖本指楚王熊仪。《史记·楚世家》载:“熊咢九年,卒,子熊仪立,是为若敖……霄敖六年,卒,子熊眴立,是为蚡冒。”[4](P1694)之后,若敖、蚡冒“筚路蓝缕以启山林”,[3](P731)形成了蒍氏、屈氏与若敖氏几个世袭大族。蒍氏为先君蚡冒的后裔, 屈氏,为楚武王子屈瑕的后代。若敖氏则是先君熊仪的后裔,斗氏与成氏是其两个分支,是“某诸侯后裔组成的近缘氏集团”。[1](P228)西周至春秋初年,因支持叔熊作乱蒍氏失势,因伐罗失败屈瑕自杀,故在春秋初期,执政大权主要掌握在若敖氏手中。

“政事之原,莫大于官制”,春秋时期,与中原国家相异,楚国形成了以令尹为核心的官制体制。而令尹的更替,则反映了楚国王室与世族的斗争与合作。[9]从楚武王到庄王灭若敖氏,楚国令尹共出现11人,8人出自若敖氏。如令尹子文曾“自毁其家,以纾楚国之难”。[3](P247)《国语》也赞其“夫从政者以庇民也”。[10](P522)子文之后,若敖氏长期垄断令尹之职。与王权相配合,逐渐向江淮流域开疆拓土,为庄王争霸打下基础,但也使楚王与若敖氏间的关系渐生裂痕。城濮之战后子玉自杀,成王晚年,斗勃因太子商臣的构陷而被处死。而庄王收回王族之权的举措,也使其掌权者斗越椒深感危机四伏。

《左传·宣公四年》载:“及令尹子文卒,斗般为令尹,子越为司马。蔿贾为工正,谮子扬(斗般)而杀之,子越为令尹,己为司马。子越又恶之,乃以若敖氏之族,圄伯嬴于轑阳而杀之,遂处烝野,将攻王。”[3](P680-681)从上述记载可看出,楚庄王九年(公元前605年),时任工正的蔿贾诬陷令尹斗般,使其被庄王所杀。之后,斗越椒为令尹,蔿贾为司马。不久,斗越椒囚禁了蔿贾并杀之。其原因,《左传》仅载为“又恶之”。但《史记》可补充之,“九年,相若敖氏。人或谗之王,恐诛,反攻王”。[4](P1701)由此可知,蔿贾在庄王面前谗害斗越椒,使其有被诛灭的危险。斗越椒杀掉蔿贾后,与庄王的矛盾已不可避免。

起先,庄王以三王之子作为人质,斗越椒没有接受。于是,秋七月戊戌,双方战于皋浒(今湖北襄阳西)。年轻的斗越椒先发制人,连射两箭,王师大惧。庄王对军队传话:“吾先君文王克息,获三矢焉,伯棼窃其二,尽于是矣。”[3](P682)之后,军队一鼓作气,灭亡了若敖氏。皋浒之战中庄王无疑是幸运的,如若斗越椒的两箭其中之一射中庄王,则楚政将亦下移,为晋之续。[11](P63)

若敖氏族灭的原因,《左传》的记载更偏重于斗越椒的个人因素。如叔仲惠伯曾言:“(斗越椒)傲其先君,神弗福也。”[3](P574)北宋的程颐认为斗越椒“自是出来便恶了”。[12](P1353)南宋朱熹则认为是斗越椒本身“气禀”[12](P1386)的原因。根据前述,笔者认为若敖氏家族被灭,是其在随楚国强大过程中自身实力渐强并威胁到王权所致,如赵盾就曾预言若敖氏“彼宗竞于楚,殆将毙矣”。[3](P655)故从成王开始,历代楚王都削弱若敖一族的实力。而庄王的集权意识和斗越椒的个人性格,更使得这两种矛盾迅速白热化。年轻的斗越椒被迫举若敖之兵造反,最终身死族灭。

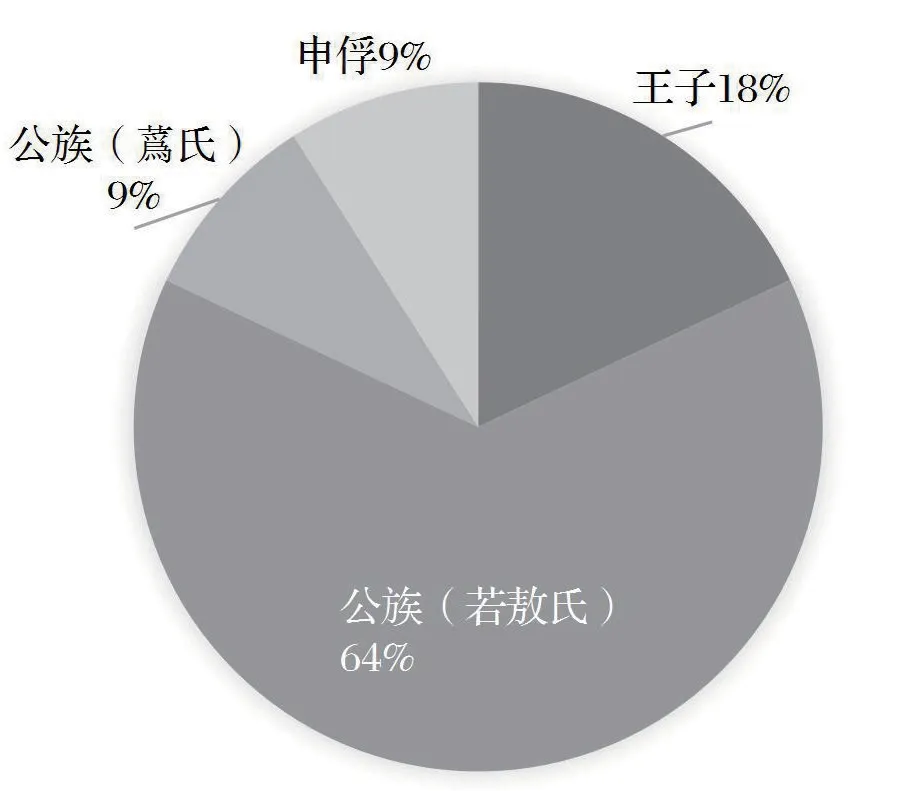

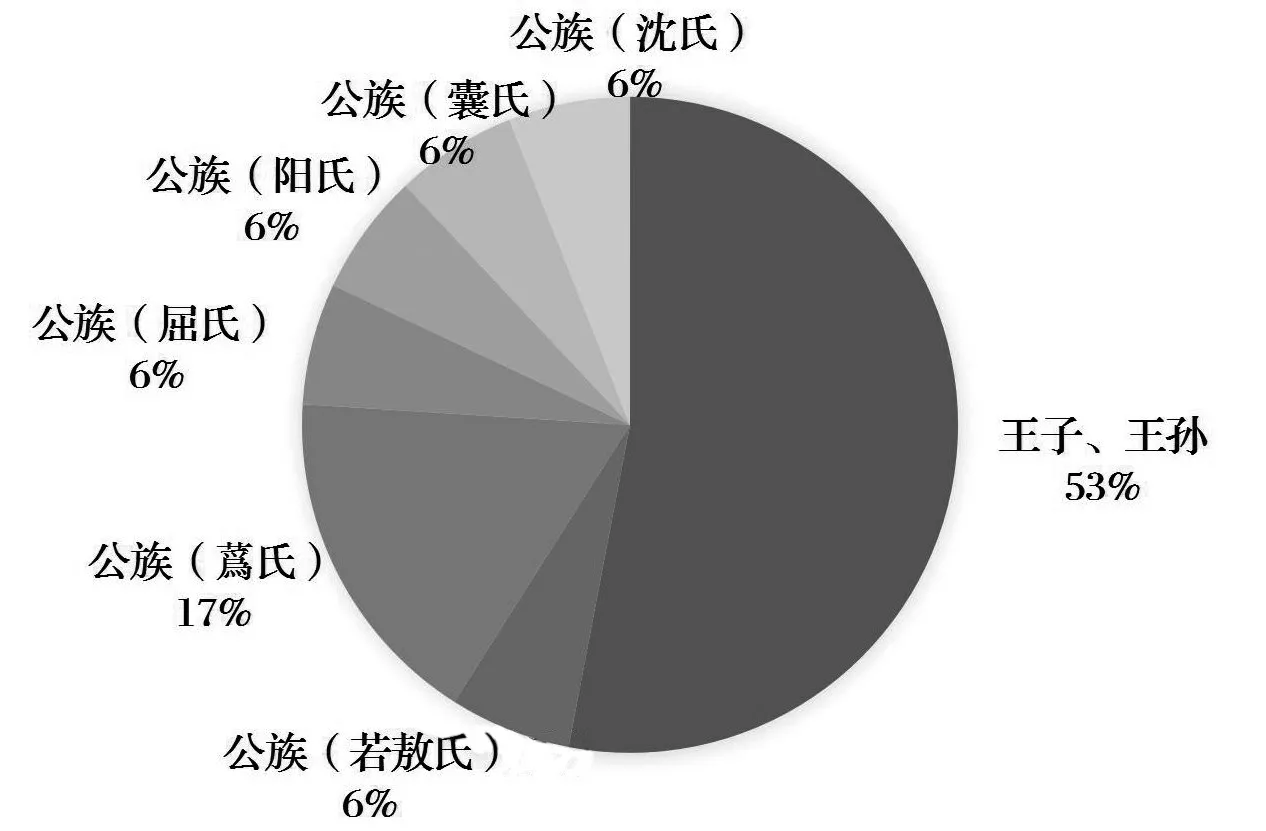

在“事王者千数”的楚国,令尹执一国之权柄,故楚王对其多有限制。其中,“杀戮灭族”[13](P160-180)为楚王制约令尹的终极手段。笔者据清人顾栋高的《春秋楚令尹表》及相关学者的《春秋楚令尹出身表》,[14](P122)制成春秋楚令尹出身统计图并附于文中,以便于论述。

图1 族灭若敖氏前春秋楚令尹出身统计图

图2 族灭若敖氏后春秋楚令尹出身统计图

由图1可知,在斗越椒之前,令尹之职被若敖氏垄断,11位令尹中若敖氏占据7席,占比高达64%。斗越椒之后的17位令尹中,王子、王孙与六大家族几乎各占一半。楚王依靠王子、王孙并让令尹在世家大族中轮流传递的制衡与均势手段,使得楚国直到战国时期,权力都未下行,王权一直保持较强的竞争力。

(三)晋灭三郤《通志·氏族略》记载:“郤氏,姬姓,晋之公族也,晋大夫郤文子食邑于郤,世为晋卿,以邑为氏。”[15](《通志·氏族略第三·晋邑》,P83)《世本》载,“郤豹生冀芮,芮生缺,缺生克。豹生义,义生扬,扬生州……。”[16](P43)根据上述记载,郤豹之后,郤氏分为郤芮与郤义两支。鲁孟献子曾称郤克为“先君之嗣卿也”。[3](P860)可见,郤芮为大宗,郤义为小宗。

从郤芮开始,郤氏家族逐渐依赖晋国公室而崛起。郤芮因功食邑于冀(今山西省河津县东北五十里处)。[17](P220)献公“诅无畜群公子”后,郤芮成为公子夷吾的谋士。之后,为维护怀公的地位,郤芮“焚公宫而弑晋侯”,[33](P414)但事泄被杀。文公即位时,公室旧族已基本被铲灭,由此产生的权力真空需要新的势力介入。在文公“昭旧族,爱亲戚”的政策下,郤芮之子郤缺为下军大夫。后郤缺因俘获白狄首领而为卿,并在赵盾之后为中军帅主政。之后,郤氏家族的地位更胜从前。郤至、郤犨、郤锜分任晋军的新军佐、新军将与上军将,在晋国的内政外交中扮演着重要角色。鄢陵之战中,郤锜将上军,郤至佐新军,郤犨如卫。之后,“郤犨为公族大夫,以主东诸侯”。[3](P891)

家族的兴盛也使三郤不断做出非礼的举动,如“郤至与周争鄇田”,[3](P854)郤锜去鲁乞师,将事不敬,“卫侯飨苦成叔(苦成,郤犨采邑)……苦成叔傲”。[3](P869)另一方面,郤氏与其他家族的关系也很微妙。《左传·成公十七年》载:“胥童以胥克之废也,怨郤氏,而嬖于厉公。郤锜夺夷阳五田,五亦嬖于厉公。郤犨与长鱼矫争田,执而梏之,与其父母妻子同一辕。既,矫亦嬖于厉公。栾书怨郤至,以其不从己而败楚师也,欲废之。”[3](P900)

麻隧之战后,晋厉公着手打击侈卿势力。晋厉公七年(公元前574年),厉公任用胥童、夷阳五、长鱼矫等宠臣心腹,利用郤氏与其他家族的矛盾,发动“车辕之役”,族灭郤氏。对其族灭之原因,《国语》认为其“无德也”。[10](P439)《后汉书》曰:“不能以德守之,而竞为骄奢,与乱世争权”。[18](P1525—1526)《艺文类聚》载:“三郤好胜,厥身以亡”,[19](P417)但均未言及根本。鄢陵之战后,厉公“欲尽去群大夫,而立其左右”。[3](P900)但这时的郤氏已发展到“其富半公室,其家半三军,恃其富宠以泰于国”[10]P439)的程度。故厉公宠臣胥童曰:“必先三郤。族大,多怨。去大族,不逼。敌多怨,有庸。”[3](P901)童书业认为,如果计划完成,则晋国会转入中央集权官僚制度。[11](P72)叔向曾感叹“(三郤)其身尸于朝,其宗灭于绛。夫八郤五大夫三卿,其宠大矣。一朝而灭”。[10](P439)因此笔者认为,郤氏族灭之原因是郤氏势力发展与厉公集权意志之间的矛盾所致。

二、公室与卿族之间矛盾引起的族灭

春秋中期,各国权力进一步下移,公室为制衡公族而大力发展的卿族势力已经逐渐取代公族,成为威胁公室的新兴力量。此时的公室虽实力尚存,但已不像春秋初期那般强大,反而需要利用各家族之间的矛盾,方能维系自身统治。

(一)晋下宫之难 赵氏是晋国的异姓卿族,《史记·赵世家》载:“赵氏之先,与秦共祖……(周穆王时)赐造父以赵城,由此为赵氏。”[4](P1779)西周末年,幽王无道,叔带去周如晋,事晋文候,始建赵氏于晋国。献公时,赵夙受赐耿为邑。文公时,因赵衰辅佐文公建国有功,而使赵氏家族稳步发展。

文公、襄公时期,晋国国政主要掌握在郤氏和先氏的手中,直到晋襄公七年(公元前621年),襄公重整三军,赵衰长子赵盾才在先克的建议下,为中军佐。之后,阳处父易中军主帅,赵盾将中军,执掌国政。襄公卒后,赵盾扶立灵公为傀儡,继续培植自己的势力。晋灵公十四年(公元前607年),“赵盾弑其君”。[3](P662)之后,赵盾立文公庶子为成公,赵氏势力臻于至盛。赵括为公族大夫,赵盾的儿子赵朔娶成公女儿为妻,封为“旄车之族”。异姓大夫代为公族,晋公室之弱,自此始矣。[11](P61)

赵朔去世后,其妻庄姬与叔叔赵婴齐私通,赵婴齐被赵同、赵括放逐,庄姬怀恨在心。晋景公十七年(公元前583年),庄姬向景公举报:“原、屏将为乱。”[3](P838)栾、郤两家族趁机为庄姬作证。是年六月,晋国诛杀赵同、赵括、并灭其族,史称“下宫之难”。关于“下宫之难”,《左传》与《史记》记载迥异。首先在时间上,《左传》为晋景公十七年(公元前583年),《史记》中的《赵世家》《韩世家》为晋景公三年(公元前597年),《晋世家》记载与《左传》相同。其次在原因上,《左传》认为是“孟姬之谗”,《史记》记载为“赵盾弑君”。最后,在族灭的范围上,《左传》记载为:“晋讨赵同、赵括。”[3](P838)《史记·赵世家》记载为:“杀赵朔、赵同、赵括、赵婴齐,皆灭其族。”[4](P1783)《史记·晋世家》云:“诛赵同、赵括,族灭之。”[4](P1679)由于两种文献记载不同,后世产生不少分歧。

首先为全盘否定《史记》的观点。如唐代孔颖达认为,司马迁妄说,不可跟从。赵翼在《陔馀丛考》中认为《史记》记载“荒诞不足信也”,杨伯峻也认为“全采战国传说,与《左传》《国语》不相同,不足为信史。”[3](P839)其次,对《左传》与《史记》记载采取两存之的态度如高士奇认为“此为千古疑案也。自当两存之。”[7](P261)韩席筹亦云:“史家互见,幸勿以抵悟为乖谬也。”[20](P329)最后,以明代学者王樵为代表的前贤认为《左传》《史记》所载并非一事,今人也著文讨论此事。

综合上述记载和前贤研究成果,笔者认为赵氏灭族既非《左传》所云,亦非《史记》所载。首先,赵氏与其他公族尤其是栾、郤两族之间的矛盾。赵盾去世后,子赵朔为卿,赵同、赵括分任中军、下军大夫。之后,赵同、赵括、赵旃担任卿职,引起栾、郤两族的觊觎。赵氏虽然一门三卿,但晋国的执政权在赵盾之后为栾、郤二氏所掌握。邲之战中,赵同、赵括从先縠主战,拂逆众卿。众卿中,赵氏与栾、郤的矛盾尤为尖锐。这一点,从赵庄姬向晋侯举报原、屏为乱,栾、郤为证可知。其次,晋公室的打击。景公即位后,对“赵盾弑君”的历史不可能无视,所以拼命扶植栾、郤为代表的旧公族势力。而晋国迁都新田,据学者研究为晋公室为摆脱赵氏等卿族势力之举。[21]最后,家族内讧成为其族灭的催化剂。晋景公十三年(公元前587年)“赵婴齐通于赵庄姬”。[3](P819)次年,赵同、赵括放逐赵婴齐。赵婴齐预言:“我在,故栾氏不作。我亡,吾二昆其忧哉。且人各有能、有不能,舍我,何害?”[3](P821)这也使得赵氏家族失去一位政治能力较强的人才。正所谓“族大多怨,常成怨府,族大逼君,易为君仇,一族发展过速反易招致君主的猜疑和他族的嫉恨”,[22](P139)“下宫之难”使晋国摆脱了赵氏近四十年对晋国政权的垄断,晋国大政转入栾氏之手。[23](P71)

(二)楚灭养氏 养氏为楚国的异姓卿族,源于嬴姓,周代曾有养国,后被楚所灭,养氏由此并入楚国的历史。《左传·昭公十四年》杜预注:“养氏,子旗之党,养由基之后。”[3](P1366)养由基为楚国善射者,文献多有记载。楚国养氏之族被灭,是因为楚王与令尹之间的矛盾,养氏系令尹斗成然党羽而遭到族灭。

楚郏敖四年(公元前541年),楚公子熊围代楚王郏敖而立,是为楚灵王。子旗即斗成然,斗韦龟之子,因食邑于蔓,又称蔓成然。灵王即位以后,对内,杀薳掩而取其室,又夺薳居田,得罪楚国的蔿氏家族。之后又夺取斗韦龟的中犨、斗成然的蔓邑。对外,申地会盟侮辱越国大夫,并杀死蔡国观起,迁许地人口而质许围,后又灭蔡。故“薳居、许围、蔡洧、蔓成然,皆王所不礼也”,[3](P1344)而楚灵王的这些举动,也使得楚国内外的矛盾十分尖锐。

楚王灭蔡、陈后,任命公子弃疾为陈、蔡地区的最高长官。斗成然因“当璧之命”而辅佐弃疾。楚灵王十一年(公元前530年),趁楚伐徐之际,以弃疾为首的灵王敌对势力发动政变,斗成然在其中表现异常活跃。先是率领陈、蔡、不羹、许、叶之师攻入郢都。后又杀公子子干、公子子晳,为弃疾即位扫清最后障碍。弃疾即位为平王后,斗成然被任命为令尹。但仅仅一年之后,楚平王元年(公元前528年),“楚令尹子旗有德于王,不知度,与养氏比,而求无厌。王患之。九月甲午,楚子杀斗成然,而灭养氏之族。”[3](P1366)并入楚国后,作为异姓卿族的养氏无法在王族力量较盛的楚国取得发展,故其只得投靠于强宗大族以获得庇护,因此,养氏的命运是与若敖氏捆绑在一起的。正所谓,“皮之不存,毛将焉附”。由于其与斗成然勾结,贪求索取无度,对楚王造成忧患,故楚王杀斗成然时,其作为党羽而遭族灭。

三、公族与卿族之间矛盾引起的族灭

春秋中后期,公室逐步丧失了在国家政权中的统治力,公族在春秋中前期公室的接连打击下,势力亦被削弱。公室制衡政策下壮大的卿族势力,则逐渐强盛。在这一过程中,公族成为卿族壮大的阻碍,故其要么单独,要么联合公室打击公族势力。

(一)晋克栾盈于曲沃 栾氏,姬姓,晋公族,其祖为晋靖侯。晋哀侯八年(公元前710年),晋封桓叔于曲沃时,“靖侯之孙栾宾傅之”。[3](P93)栾宾之孙栾枝、曾孙栾盾都曾担任晋军的下军主将,故栾氏在晋国的地位一直较为显赫。至栾盾之子栾书时,逐渐鼎盛。

晋楚邲之战中,栾书为下军佐。晋、鲁、卫联军伐齐的鞍之战中,栾书任下军将。赵朔曾赞栾书:“栾伯善哉,实其言,必长晋国。”[3](P732-733)果不其然,晋郤献子去世后,栾书一越士燮成为晋执政。在其执政期间,侵蔡、伐楚、伐郑,并在麻隧之战中大败秦国。此时,栾氏自身面临的局面却非常严峻。赵氏与郤氏先后遭到族灭之祸,使栾书等大夫深感威胁。而晋国的胥童也看到,栾氏强大威逼君权。故在厉公灭亡三郤后,以甲劫持栾书、中行偃,并对厉公说:“不杀二子,忧必及君。”[3](P902)但厉公却说:“一朝而尸三卿,余不忍益也。”[3](P903)后栾书弑厉公,厉公的集权意识被卿大夫所瓦解。[24](P52)

如前所述,一般家族遭遇族灭之祸,与家族宗主的失德或非礼行为有关。秦晋“迁延之役”中,栾黡(栾书长子)不听统帅中行偃指挥,并言:“晋国之命,未是有也。余马首欲东。”[3](P1009)致晋军师出无功,此举也得罪了与栾书共同弑君的盟友中行氏。之后,栾鍼(栾书次子)认为“役又无功,晋之耻也”[3](P1009)。与范鞅相约攻击秦军,但栾鍼战死,范鞅幸存,栾黡认为是范鞅之过。范鞅奔秦,栾范交恶。

栾黡娶范宣子女儿栾祁为妻,生子栾盈。栾黡卒后,栾祁与家臣州宾私通,怕栾盈兴师问罪。故至娘家与执政的范宣子言:“盈将为乱,以范氏为死桓主而专政矣,曰:‘吾父逐鞅也,不怒而以宠报之,又与吾同官而专之。吾父死而益富。死吾父而专于国,有死而已,吾蔑从之矣。”[3](P1058-1059)范鞅也添油加醋地说:“怀子好施,士多归之。”[3](P1059)于是,栾盈被其外公范宣子驱逐。

晋平公八年(公元前550年),齐国趁晋、吴联姻,送栾盈潜回晋国。栾盈据曲沃发动叛乱,但这时其处境已经相当孤立。《左传·襄公二十三年》载:“赵氏以原、屏之难怨栾氏。韩、赵方睦。中行氏以伐秦之役怨栾氏,而固与范氏和亲。知悼子少,而听于中行氏。程郑嬖于公。唯魏氏及七舆大夫与之。”[3](P1074)原先支持他的魏氏也因范宣子以栾氏采邑曲沃拉拢而作壁上观。栾盈攻公宫,范鞅杀死栾乐,击伤栾鲂。栾盈奔曲沃。同年十月,“晋人克栾盈于曲沃,尽杀栾氏之族党”。[3](P1084)这个唯一能与卿族抗衡的公族强族,成为卿族兼并斗争的第一个牺牲品。

关于栾氏族灭的原因,后世史书将其归结为灾异。也有学者认为是栾氏的侍宠骄纵,[25](P33)也有人通过卿族斗争的时代背景来分析。[26]笔者认为栾氏被灭是晋六卿夺权的必由之举。且栾氏采邑众多,分其室成为众卿的共谋。此外,栾黡骄纵已久,栾盈好施,招致其他家族嫉恨。在各种因素的共同作用下,栾氏惨遭族灭之祸。自此以后,晋国内部家族之间的斗争开始绕过国君,越来越向独立的政治实体演变。

(二)楚灭郤宛与费无极之族 在《左传》的记载中,费无极是以一个奸佞小人的形象出现的。首先在楚平王二年(前527年),费无极担心朝吴在蔡危及自身,挑拨朝吴与其长吏的关系,使得朝吴奔郑。其次,楚平王六年(前523年),因与太子太师伍奢争宠,挑拨太子建与平王的关系,并建言楚平王强纳儿媳为妻。之后,担心太子建报复自己,向平王建议让太子建守城父,并于次年诬陷太子建与伍奢谋反。最终太子建奔宋,伍奢与其子伍尚被杀,伍员(伍子胥)奔吴。

郤宛,为楚左尹。因其为人正直,深得人心,费无极与鄢将师相勾结,憎恶郤宛。令尹子常爱财,费无极贿之。让郤宛宴请子常,郤宛认为自己卑贱,没什么好招待的。费无极说,令尹喜欢甲兵,可以挑几件来供令尹观赏。但宴会那天,费无极却诬陷郤宛,对令尹子常说:“吾几祸子。子恶将为子不利,甲在门矣。子必无往!”[3](P1485)子常大怒,发兵攻打郤氏,尽灭郤氏之族、党。子常这一举动也引起了国人的一片反对,呼曰:“鄢氏、费氏自以为王,专祸楚国,弱寡王室,蒙王与令尹以自利也,令尹尽信之矣,国将如何?”[3](P1486)且进胙者莫不谤令尹。

同年九月,“子常杀费无极与鄢将师,尽灭其族,以说于国。谤言乃止。”[3](P1488-1489)关于费无极,《吕氏春秋》对其评价为:“动而不论其义,知害人而不知人害己也,以灭其族,费无忌之谓乎。” 而《韩非子》仿佛对郤宛与费无极之族被灭看得更为深刻,正所谓:“似类之事,人主之所以失诛,而大臣之所以成私也。”[28](P241)

(三)晋六卿灭祁氏、羊舌氏 祁氏、羊舌氏均为晋的远支公族。晋献侯五世孙祁奚,因采邑在祁(今山西省祁县东南),故因邑为氏。羊舌氏,根据杜预的《春秋释例》:“羊舌,其所食邑也。或曰羊舌氏姓李,名果,有人盗羊,而遗其头,不敢不受,受而埋之。后盗羊事发,辞连李氏,李氏掘羊头而示之,以明己不食,唯识其舌,舌存得免,号曰羊舌氏也。”[29](P446)

祁氏家族最出色的人物当属祁奚。“下宫之难”后,晋公室曾把赵氏田邑赐予祁奚,晋悼公元年(公元前573年),“祁奚为中军尉,羊舌职佐之”,[3](P910)这时,祁氏与羊舌氏关系交好。晋悼公四年(公元前570年),祁奚告老还乡,推荐儿子祁午接替己职,推荐羊舌赤接替其父位置。羊舌䏬在平公即位时为太傅,祁午为公族大夫。

虽然祁奚、羊舌䏬在晋国广受称赞,祁氏、羊舌氏二族在晋国政坛也颇具影响,但其实力并不像之前的先氏与栾氏那样强大。在晋政下移,六卿专政的大势下,其生存境遇已不可逆转。晋顷公十二年(公元前514年),祁盈的家臣祁胜与邬臧私通,祁胜为逃脱祁盈惩罚而贿荀跞(知文子),荀跞遂言于晋侯。祁盈家臣出于义愤而杀死祁胜与邬臧。同年六月,“晋杀祁盈及杨食我。食我,祁盈之党也,而助乱,故杀之,遂灭祁氏、羊舌氏”。[3](P1492)之后,魏献子执政,分祁氏、羊舌氏之田。

栾氏、祁氏、羊舌氏灭亡均由族内通室丑事而惧族人讨伐所致。事实上,那只不过是六卿灭公族的一个借口而已,内在原因是为削弱公室势力,夺取晋国政权的一个重要步骤。[30](P109)而太史公所言:“六卿欲弱公室,乃遂以法尽灭其族,而分其邑为十县,各令其子为大夫。晋益弱,六卿皆大。”[4](P1684)正是对其最好的论断。

结语

《左传》所载族灭具体原因有公族逼迫公室、叛乱、贪得无厌、谗言、家臣私通等几种情况,也有学者认为是这些家族成员的失德、失礼或家族斗争策略的失败所致。但笔者认为族灭现象的产生,是各国贵族政治斗争的结果,且各家族斗争性质较为复杂,具体来说,族灭现象使得以晋国为代表的中原诸国公室权力不断下移、卿族因此兴起;楚国王权通过族灭对令尹之职进行有效制衡,族灭现象也反映了楚国贵族集团内部围绕国家权力展开的较量、整合。

综上,族灭现象是春秋时期礼乐制度崩坏、贵族政治失范的具体体现,通过研究这一历史现象,可从较微观层面了解礼乐制度崩坏、贵族政治失范的一些具体细节,也可借此了解春秋时期总的社会特征。因此,研究这一问题一方面具有较高的学术价值,另一方面也有助于我们更深入地了解春秋时期社会政治及其演变发展的具体情形。