婚礼主体仪式结构的基本范式

——以“三礼”所载士婚礼为中心

关长龙 田 琛

(浙江大学 古籍研究所,浙江 杭州310058)

婚礼作为人生的重要礼仪之一,是人类进入文明社会以来的共同选择。唯其表达形态因时空差异而有所不同,故自近代西风东渐以后,中国社会的婚礼仪式就在古今中外的选择中取舍,“没有什么不可以”[1]致读者,1,此虽能彰显个体的生命自由,却也因为缺乏礼义共识和范式认同而使人不免产生一种社会性的文化“失根”感。因此,厘清婚礼的传统范式“宿根”,无疑也是当代接续传统礼仪、重建文化自信的重要内容之一。

完整的礼文是以礼意、礼义为精神原型,由礼仪、礼乐、礼器三个显象和礼法一个隐象组成的。其中礼意是主体对境时心性所产生的自发反应,在经由性体乃至心体的整合后,形成主体的自觉行为策略,此行为策略即为礼义,礼意与礼义的内容可以相互统摄。而礼仪是个体在对境活动中由主体以礼义为依据呈现出来的外在容姿与行为,礼乐是主体以礼义为依据建构起来的终极冥契之媒,礼器则是主体用来与礼仪配合使用以表达礼义的器物。因为礼仪是主体活动的外在表现形态,故也被用来作为整个礼文的代称。另外,礼仪在活动中还伴随着具有防护功能的礼法,从而形成一个复杂的中华“礼生态”系统。本文所要讨论的是作为礼文形态呈现的礼仪结构,具体到本文的话题,则是特指婚礼亲迎中的主体仪式结构。

相关的论述和研究成果虽亦散见于多种著作和论文中,但尚未见有明确的结构范式考证和解析。本文拟在《仪礼·士昏礼》和《朱子家礼》基础上,结合有关文献和历代部分践礼案例,对婚礼亲迎中的仪式结构范式略加解析,俾便对其内在独立仪节进行整体观照和边界讨论。

一、“三礼”所载士婚礼“神圣时空”的仪式结构

法国人类学家范热内普在其名著《过渡礼仪》中指出,每个人的一生都是由一系列阶段所组成,出生、成人、结婚、死亡等等,“其中每一事件都伴有仪式,其根本目标相同:使个体能够从一确定的境地过渡到另一同样确定的境地”[2]3-4,“从而既保证社会秩序的自然延续及其约束力,又帮助个人顺利实现该阶段的人格转变与精神转变。人生的旅程是不连贯的,它有一个又一个的中断点。在这些中断点上,人们告别了旧有的‘自我’,嬗变为新的‘自我’”[3]164。而过渡礼仪的完整模式在理论上则包括阈限前礼仪(rites préliminaries,即分隔礼仪)、阈限礼仪(rites liminaires,即边缘礼仪)和阈限后礼仪(rites postliminaires,即聚合礼仪),当然,在实践上这三组礼仪并非始终同样重要或同样被强调细节[2]10。也就是说,典礼需要设定一个“神圣时空”,主体通过与此时空中的“天地人”逐一沟通融合,从而达成“命运共同体”之约,才能获得下一阶段的生命赋能和成长安顿。这里的“天”以自然的天空以及与天象变化相关联的时间为代表;“地”则以大地以及依附于大地上的万物为代表;“人”则以主体所在的群体及此群体所赖以从出的祖神等为代表。

对婚礼而言,中国最早的礼仪文献把它设计为六个相对独立的阶段性礼仪:纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。从婚礼仪式的整体而言,前五礼可视为第六礼亲迎的分隔准备,亲迎为婚礼的核心阈限,亲迎后的成妇、成婿可视为婚礼的聚合完成。以此观察士婚礼亲迎阈限中的仪式结构,其“神圣时空”大致可以理解为一种时空范式,具体如下。

首先是时间范式。《白虎通·嫁娶》云:

嫁娶必以春何?春者,天地交通,万物始生,阴阳交接之时也。《诗》云:“士如归妻,迨冰未泮。”《周官》曰:“仲春之月,令会男女,令男三十娶,女二十嫁。”《夏小正》曰:“二月,冠子娶妇之时”也。①参见陈立《白虎通疏证》卷一○,吴则虞点校,(北京)中华书局1994年版,第466页。此时节选择后来亦颇有不同意见,参杜佑《通典》卷五九“嫁娶时月议”,(北京)中华书局1988年版,第1676-1679页。

《仪礼·士昏礼》谓初昏即黄昏时开始陈馔。古代一般以日入为酉时(17—19时)、黄昏为戌时(19—21时)、人定为亥时(21—23时),虽然早期婚礼未必皆按此一时间执行,然文献所传亦当视为一般规则,唯践行时各有其仪注与权变而已。如此,则接亲出发的时间当为夏历二月的黄昏之初,故须“执烛前马”。其仪式结束时间当在人定之前,也就是在一个时辰(两个小时)之间完成亲迎的基本程序。与选择黄昏亲迎相应,新郎出行时着黑服乘墨车,且不能举乐②如《礼记·郊特牲》:“昏礼不用乐,幽阴之义也。乐阳气也。”“昏礼不贺,人之序也。”《礼记·曾子问》引孔子语释其因云:“嫁女之家三夜不息烛,思相离也;娶妇之家三日不举乐,思嗣亲也。”就是说,女方之家因为女儿的别离而感伤,而男方之家在婚后则因新郎新娘已经有了家长的意义,想到自己代替了父母的家庭地位,也就意味着父母的衰老,所以都不能高兴。本文“三礼”文本所据为上海古籍出版社点校本《礼记正义》(2008年)、《周礼注疏》(2010年)、《仪礼注疏》(2008年),其余经书皆据中华书局1980年影印本《十三经注疏》,为免烦琐,后不一一注明。,凡此皆表明婚礼的“冥合”性。这种情况至汉初才有所改变。及至汉宣帝五凤二年(前56),诏令取消禁止百姓婚宴行乐的旧政,后世也因此增加了吹吹打打的乐歌节目,而亲迎的“神圣时间”也从此有所延长,新郎亲迎出发的时间亦有选取白日吉时的情况①许逸民《酉阳杂俎校笺》续集卷四“贬误”:“礼,‘婚礼必用昏,以其阳往而阴来也’,今行礼于晓。……谬之大者矣。”(北京)中华书局2015年版,第1737页。。唯至《朱子家礼》所载,亲迎出发的时间仍从古用初昏之时。

其次是空间范式。这是由男出男家、男入女家、双出女家、双入男家四个环节组成。在此四个环节中,依亲迎的行程展开,又可以揭出九个对境节点:男方家、庭、门、车,路,以及女方车、门、庭、家,每个对境节点要经过两次(出入、上下或往返),从而形成一个闭合的“神圣时空”。而家本身又可再细分为室、庙、堂三个对境节点。

从主体在“神圣空间”中与“天地人”逐一沟通融合的角度而言,此结构中天的信息是以吉日、吉时、吉位等隐性形态存在的,地的信息是以庭、门、车、路为代表的形态存在的,而人的信息则是以家(夫妻之室、家长之堂、祖灵之庙)的形态存在的。在这些对境节点中,男女双方及其父母、祖神、亲友等俱在场,并在此“神圣空间”中依次与新人沟通融合而建构起新的社会关系。

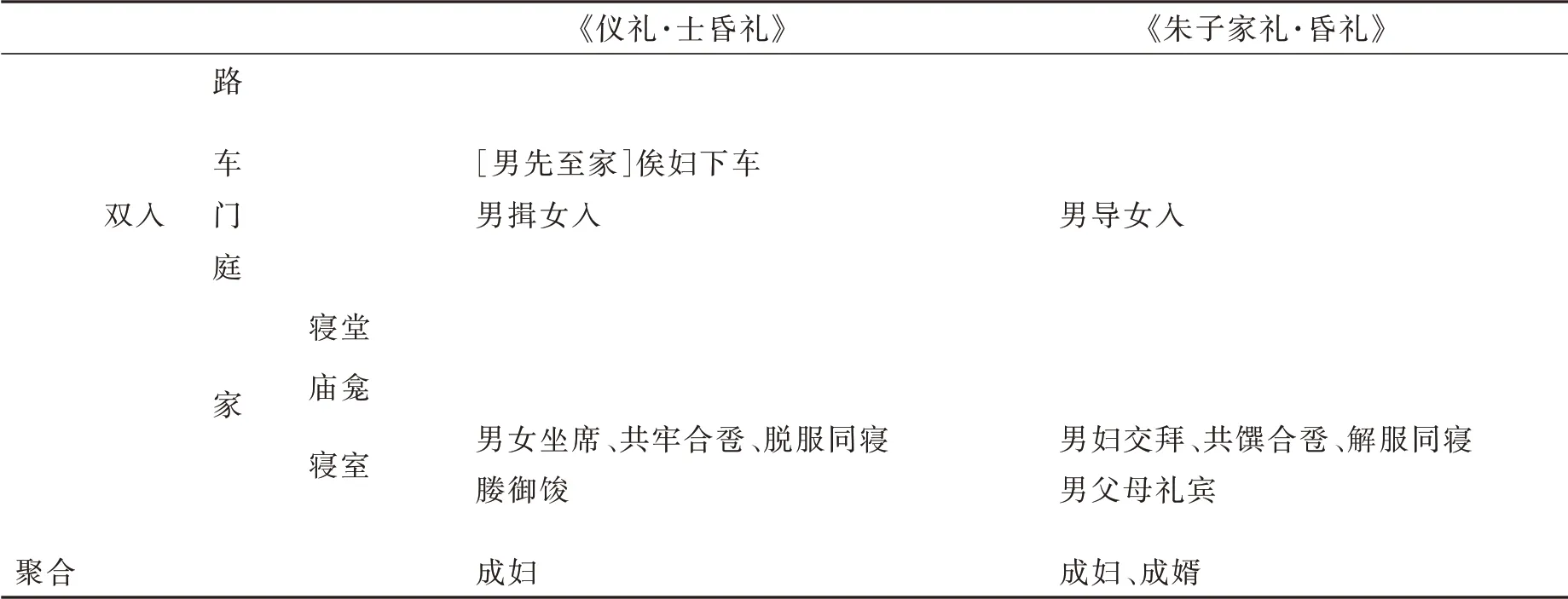

表1略陈《仪礼·士昏礼》和《朱子家礼·昏礼》②本文所引《朱子家礼》为朱杰人等主编《朱子全书》第7册,(上海)上海古籍出版社、(合肥)安徽教育出版社2002年版,为免烦琐,后亦不一一注明。中所载的亲迎节点仪式,以见其大略。

表1 《仪礼·士昏礼》和《朱子家礼·昏礼》所载亲迎节点仪式

续表1

在婚礼仪式的践行中,有一点我们必须认识到,那就是在整个人生礼仪中,婚礼是唯一一个由主体本身完成的典礼。《礼记·冠义》谓“冠者礼之始也”:

故冠于阼,以著代也;醮于客位,三加弥尊,加有成也;已冠而字之,成人之道也;见于母,母拜之,见于兄弟,兄弟拜之,成人而与为礼也;玄冠玄端奠挚于君,遂以挚见于乡大夫、乡先生,以成人见也。成人之者,将责成人礼焉也。责成人礼焉者,将责为人子、为人弟、为人臣、为人少者之礼行焉。

也就是说,在其他人生典礼如冠礼、丧礼、祭礼中,主体都不是作为一个独立且能动的行礼主人存在的,唯有在婚礼中,新郎、新娘都已经经过了成人礼的过渡而成为成人,故在婚礼诸对境节点的仪式表达中,他们要以独立的成人形象来表达并完成自己的这次生命过渡,而不是如其他典礼中那样更多地由“主人”安排甚至替代行事。

另外,从表1中可以看出,在“神圣空间”诸对境节点“敬慎重正”的表达上,经典礼书的表达是不全面的,或者说在有些对境节点的记录上是有缺省的。而这些缺省仪式在后世礼学文献和践礼活动中是有所记录、补充乃至变通的。

二、“三礼”所载亲迎缺略仪式辑述

礼学在中国传统学术体系中属于明体达用的达用范畴,是用来指导人们行为活动的典范彝则。故沈文倬先生指出:“自殷至西周各种礼典次第实行,而礼书至春秋以后开始撰作。”“和任何事物一样,礼也是从简单向复杂、从低级向高级发展的。”[4]7自最早的经典礼书《仪礼》形成之后,礼至今已有两千五百多年的践行历程,其践行类型可因群体对象略分为四个方面:礼制、礼俗、家礼、宗教礼。

礼制是由国家制定的官方礼典,现存最早的完整礼制文献是《大唐开元礼》,其后宋明清也各有相应的国家礼制文献传世。此类文献除了给出各种礼典的基本结构外,更重要的是从国家视角规范了各阶层的礼器等差,以使尊卑有序,不相紊乱。但也因其体大面广而不免在具体仪节的设计选择上趋于保守和疏阔。

礼俗则是历代民间践行的礼仪,它因时因地而不同,往往会呈现出活泼且变动不居的形态,其结果当然也是是非混杂、良莠不齐的。

因为国家礼制的疏阔和民间礼俗的混杂,一些饱读诗书、谨于修身的士大夫就针对自己的家庭撰著家礼,《孔子家语》虽为早期形态,但后世影响最大的则是宋代朱熹所著的《朱子家礼》。此类文献的特点是学理性强,但也最容易受到学者个人的学术主张和判断的影响。

至于宗教礼,顾名思义,是各宗教群体为生活和修行制定的行为依据。陈戍国先生指出:“礼不是儒家的创造,不是儒家的专利,诸子百家皆有礼。但是,汉武以后,儒术独尊,儒家讲‘礼’较多却是事实。然而释、道两家何尝无‘礼’!”[5]456从礼学实践的传承史来看,宗教礼仪因其方外环境和教团信仰的背景,在西学东渐中受到的影响较世俗颇少,故更能保存其传统的延续性。

参考以上特别是前三种礼仪践行类型,姑依家(室庙堂)、庭、门、车、路五类对境节点,辑述“三礼”亲迎中的部分缺省仪式,以引起婚礼研究的讨论与思考。

1.家。家是关乎人伦的对境节点,它由代表主体的室,代表祖灵的庙,以及代表家长的堂三个空间组成。

作为代表新人的室,在阈限前礼仪中要有充分的准备①另外,新人主体有义务遵守典礼举行前的斋戒规矩。《礼记·祭统》云:“是故君子之斋也,专致其精明之德也,故散斋七日以定之,致斋三日以齐之。定之之谓齐,齐者精明之至也,然后可以交于神明也。”《仪礼·士冠礼》亦提到戒宾、宿宾的斋戒之仪,宾犹如此,则主人与主体更要遵行此规矩了。只是斋戒地点是在其故有的堂室,而不是在此新室而已。,此在《仪礼·士昏礼》中虽仅载有设“尊于室中北墉下”,但在《朱子家礼》中有亲迎前一日“女氏使人张陈其壻之室”的记载,则男方对室的各种准备也必然是婚礼亲迎前的题中应有之义。至亲迎当日,新郎之着婚服盖亦当于此新室为宜,以与迎归后坐床撒帐、同牢合卺、脱服同寝形成一个“神圣时空”的完整闭合。

庙是祖神的代表,《仪礼·士昏礼》记云,“凡行事,必用昏昕,受诸祢庙”,郑玄注:“用昕,使者;用昏,壻也。”后者即指新郎的亲迎而言。至于女方则直接在庙中嫁女,《白虎通·嫁娶》云:“遣女于祢庙者,重先人之遗体,不敢自专,故告祢也。”②参见陈立《白虎通疏证》卷一○,吴则虞点校,(北京)中华书局1994年版,第461页。祢庙有两个含义:一是指主体(新郎、新娘)的祢庙,二是指主人(新郎或新娘之父)的祢庙,一般情况下婚礼的对境多是第二个含义。也就是说,新郎在出发前要向祖神告迎,新娘也应该在出嫁当日随父向祖神告嫁;新郎接新娘到家后要携新娘向祖神告返。告庙当有三种形态:词祭、奠祭和献祭。词祭仅以言语告示即可(如“我去接亲了”“我接亲回来了”等),奠祭则是在神位前放置祭品(如仅放置水果或上香等),而献祭则是比较复杂的需要人神互动的祭祀活动。

堂是主人(新郎、新娘父母)的代表。《礼记·曲礼上》云:“夫为人子者,出必告,反必面。”这就表明新郎、新娘在出行、归来时必然有向父母告出、告归的环节,而婚礼作为“人子”唯一以主体行事的重要人生典礼,就更不可以省略此一环节。与新郎、新娘的告出、告归相应,新人的父母在其告出前各有醮醴之仪。那么从礼义言,则新郎带新娘离家时必有向新娘父母告辞的仪式(可以非常简单),而返回新郎家时也必先有拜见父母之仪(可以非常简单)。只不过亲迎中的仪式都是在庙堂中举行的,由于士庶百姓往往设庙于寝,则所谓寝堂也就与庙堂合二为一了③此时男家的寝堂当视为两处,即新郎出发时的寝堂当为父母家的,而迎亲归来时的寝堂当为新婚二人的新房。。这里还有三个小的要点应该提及:一是新郎到新娘家后先由新娘之父接入,此固然要先拜见新娘之父,然后于礼义则当拜见新娘之母(后世或以为是奠雁的对象)。二是新郎接新娘返家后亦应先告父母,新娘随同拜见公婆,然后再随夫告祖行拜见礼。与告出时先告祖再辞亲的顺序相反,告归时应先告亲再告祖。《礼记·中庸》谓“事死如事生”,《礼记·祭义》亦有“事死者如事生”,故于礼义而言,亲迎归来向死的祖神告归而不向生的父母告归是不合礼义的。三是新郎到新娘家后,《仪礼·士昏礼》仅提到新娘着婚服后“立于房中”,在新郎奠雁后下堂,“妇从,降自西阶”,此时新娘父母不下堂,因新娘已经以礼仪主体的身份开始自行践礼了,故郑玄注说“礼不参”。那么在新娘出房时新郎、新娘二人就应该有一个初次的“拜见”仪式,因为到亲迎时,二人已“受币”在先而可以相交相亲了④《礼记·曲礼上》:“男女非有行媒,不相知名;非受币,不交不亲。”,如果仍采取一种不相识的冷漠态度同出升车,恐非合于人情礼义。

2.庭。新郎以及新娘在经过庭路时的仪式表达在经典礼书中记载比较简单,新郎出行自家庭路时没有仪式记载,入行女家庭路时有岳父揖引;新娘出行自家庭路仅是从新郎行而已,入行婿家庭路没有记载,盖亦从婿行而已。魏晋以后,关乎新娘的仪式有所增加,如新娘出行自家庭路时以扇或盖头遮面①参见赵贞信《封氏闻见记校注》卷五“花烛”:“近代婚嫁有障车、下婿、却扇及观花烛之事。”(北京)中华书局2005年版,第43页。又《通典》卷五九:“以纱縠蒙女首,而夫氏发之,同拜舅姑,便成妇道。”(北京)中华书局1988年版,第1682页。可见以盖头易扇之仪至迟在中唐时期就已经出现了。,且由兄弟等人背负而行,直至出门升车或轿子;入行男家庭路,亦以扇或盖头遮面,而脚下则踩踏席子或麻袋而行②参见宋龚颐正《芥隐笔记》“转席”:“今新妇转席,唐人已尔。乐天《春深娶妇家》诗云:‘青衣转毡褥,锦绣一条斜。’”见《影印文渊阁四库全书》第852册,(台北)台湾商务印书馆1983年版,第496页。,席子或麻袋一般用五张(拟五行之数)转接铺路,直至上堂,借席、袋的谐音以寓意子息世代相传的礼义。这个做法符合宗教禁忌的基本理路,即在婚礼仪式中,新娘的变动最大,她不仅有身份的变动,也有生活空间的变动,为了保障其在变动过程中短暂失序状态下的安全,就采取这种上不见天光、下不踩泥土的全方位保护措施。

3.门。此门包括大门与寝门。就新郎亲迎的路径而言,其最主要的对境节点是两家的大门,不过经典礼书中未提及其出离自家大门的仪式,而进入女家的大门则有岳父揖入。至于新娘出自家大门亦未见仪式记载,而进入男家大门和寝门时则有新郎揖入导行。宋高承《事物纪原》卷九提到自西汉以来,“凡嫁娶者,皆置草于门阃内,下车则撒谷豆;既至,蹙草于侧而入,今以为故事也”[6]473。从这个过程及所使用的礼器来看,此当是模仿植物生殖而祈求多生子息的一种模拟巫术。又唐代段成式《酉阳杂俎》续集卷四载魏晋以来或用胡人跨马鞍以寓平安[7]1737。后代有跨火盆以取净化之意等仪式。这些皆地方殊俗各自设计的巧妙仪式,以“敬慎重正”此入门节点罢了。

4.车。车是亲迎中动态的乘载工具,《仪礼·士昏礼》载有新郎、新娘各一主车,每车配二辆副车,其中新娘的车是有帷帘的。至《朱子家礼》所载则男乘马而女乘车,且未言别设副车,仅马、车前各有“二烛前导”(当是二人执烛前导),盖于简化之余,也说明迎送亲的人数大为减少。经典礼书提及在女家门外,新郎揖新娘上车,且有授绥、举帘、御轮三周等仪式。《白虎通·嫁娶》云:“天子下至士,必亲迎授绥者何?以阳下阴也,欲得其欢心,示亲之心也。必亲迎,御轮三周,下车曲顾者,防淫泆也。”[8]460至男家时,新郎先行至家门口,迎揖新娘下车并导入庭宅。然至唐代,封演《封氏闻见记》卷五中提到“近代婚嫁,有障车、下壻”[9]43之事,其中所谓的障车、下婿当指新郎出发及至女家下车时两家亲邻围拦讨要利市之仪。

5.路。就亲迎礼的“神圣空间”而言,连接两家的路也是一个重要的对境环节,只不过行于路上的新人已各自保护在婚服和婚车中,所以,此时的路与天空相似,可谓“神圣时空”的一个外层空间,加之社会对婚礼仪仗的尊重和理解,此外层空间对新人的影响多可忽略不计。唯于“撞婚”“撞丧”之际,传统或有些互赠礼物、抛洒钱币等小的化解仪式而已。

三、士婚礼中的室家认同与宗法嬗变

《仪礼》十七篇,其中有八篇为士礼内容③分别是《士冠礼》《士昏礼》《士丧礼》《既夕礼》《士虞礼》《特牲馈食礼》《士相见礼》《乡射礼》。,故《汉书·艺文志》谓“汉兴,鲁高堂生传《士礼》十七篇”。这里“士”的初义当指春秋以前宗法时代已无再行分封权力的最低级的贵族。有学者指出:

士虽是贵族,但其家族的内部结构相当于一个同族共宗、同财相亲的父权家长制家族。它对家族其他成员的关系,不是宗主对小宗的关系,士不以君临之态凌驾族人之上,而是行父权以家长身份将家族置于自己的统治之下。在经济上,士家族内部诸兄弟异居共财,仍然保留了浓烈的原始平均主义的精神。[10]20

也正因此,《礼记·大传》所载的大宗百世不迁、小宗五世则迁的周代宗法,即是与此相应的制度。只不过在宗法制度最完备的西周时代,其家庭形态也存在着王族、贵族和庶民之别,士当是由王族和贵族中的数代小宗发展而来的,其中不乏已经沦为庶民者。至于庶民家族中的个体家庭(即核心家庭),则“已作为生活细胞而存在”[10]21。所谓核心家庭,是指由一夫一妻及其未成年子女组成的家庭,这也是“男有室,女有家”中室家一词的初义①参见何九盈《汉字文化学》:“这是春秋战国时候的材料。男子结婚为‘有室’,女子结婚为‘有家’。‘室家’指的就是夫妇。”(沈阳)辽宁人民出版社2000年版,第169页。。吕思勉先生指出:

宗法盖仅贵族有之,以贵族食于人,可以聚族而居。平民食人,必逐田亩散处。贵族治人,其抟结不容涣散。平民治于人,于统系无所知。《丧服传》曰:“禽兽知母而不知父。野人曰:父母何算焉?都邑之士,则知尊祢矣。大夫及学士,则知尊祖矣。诸侯及其太祖,天子及其始祖之所自出。”其位愈尊,所追愈远,即可见平民于统系不甚了了。于统系不甚了了,自无所谓宗法矣。[11]299

故诸侯之子中唯嫡长子可以继世为君,至于次子以下,即使对于亡故父母,自己也没有独立的祭祀权,只能在嫡长兄祭祀时参与佐祭而已,这种规定颇不合于次子以下人性的自然表达,所以宗法制的主导地位在封建制解体后也逐渐走向式微。杜正胜先生指出:

春秋晚期以后封建崩解,社会基本单位逐渐转变成为个体家庭,集权中央政府才有可能实现。……这些家庭就是史书所谓的“编户齐民”。编户齐民奠定秦汉以下两千五百年政治和社会的基础,直到今日依然未曾改变。[12]780

春秋以后,核心家庭对祭祀权的伸张就与传统的宗法制度产生了抵牾②参见吕思勉《中国制度史》第八章“宗族”,(上海)上海教育出版社2002年版,第299-300页;刘广明《宗法中国》之“宗法理想和家国矛盾”,(上海)上海三联书店1993年版,第47-49页;[美]加里·斯坦利·贝克尔《家庭论》第十一章“家庭的演进”,王献生、王宇译,(北京)商务印书馆2005年版,第421页;等等。。而且,春秋以后,“士”概念也出现了一个新变化,即士不仅仅指旧时最低级的贵族,还被赋予了文化意义上的“志于道”者,这个概念也颇与“君子”相并用。比如:

子贡问曰:“何如斯可谓之士矣?”子曰:“行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣。”(《论语》)

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《论语·泰伯》)

无恒产而有恒心者,唯士为能。(《孟子·梁惠王上》)

坐而论道,谓之王公;作而行之,谓之士大夫。审曲面势,以饬五材,以辨民器,谓之百工;通四方之珍异以资之,谓之商旅;饬力以长地财,谓之农夫;治丝麻以成之,谓之妇功。(《周 礼·冬官考工记》)

士农工商,四民有业,学以居位曰士,辟土殖谷曰农,作巧成器曰工,通财鬻货曰商。(《汉书》卷二四《食货志》)[13]第4册,1117-1118

余英时先生即指出:“‘士’作为一个承担着文化使命的特殊阶层,自始便在中国史上发挥着‘知识分子’的功用。”①参见余英时《士与中国文化》,(上海)上海人民出版社1987年版,自序第3页。余英时对西方一般意义上的知识分子也做了阐述:“今天西方人常常称知识分子为‘社会的良心’,认为他们是人类的基本价值(如理性、自由、公平等)的维护者。知识分子一方面根据这些基本价值来批判社会上一切不合理的现象,另一方面则努力推动这些价值的充分实现。这里所用的‘知识分子’一词在西方是具有特殊涵义的,并不是泛指一切有‘知识’的人。这种特殊涵义的‘知识分子’首先也必须是以某种技能为专业的人;他可以是教师、新闻工作者、律师、艺术家、文学家、工程师、科学家或任何其他行业的脑力劳动者。但是如果他的全部兴趣始终限于职业范围之内,那么他仍然没有具备‘知识分子’的充足条件。根据西方学术界的一般理解,所谓‘知识分子’,除了献身于专业工作以外,同时还必须深切地关怀着国家、社会以至世界上一切有关公共利害之事,而且这种关怀又必须是超越于个人(包括个人所属的小团体)的私利之上的。所以有人指出,‘知识分子’事实上具有一种宗教承当的精神。”见余英时《士与中国文化》,(上海)上海人民出版社1987年版,自序第2页。余先生所谓的“自始”,应该就是指春秋时代,以儒家为主的学人赋予“士”新的意义和使命。从生活方式看,他们应该有相当大一部分人是以普通庶民的核心家庭形态生活着,但与普通庶民不同的是,他们“行己有耻”“仁以为己任”“作以行之”“学以居位”,也就是说,他们有文化,有志向,也有地位上升的空间,所以汉以后关注礼仪的主要群体就是这些被称为士大夫的人,他们也代表了中国最广泛的核心家庭的礼仪诉求。也正因此,汉以后关乎中国礼仪的理解、讨论和建构都是基于这一阶层群体的感受和认知。

有鉴于此,我们再回看婚礼的主体结构问题。《礼记·昏义》云:

昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙而下以继后世也,故君子重之。是以昏礼纳采、问名、纳吉、纳征、请期,皆主人筵几于庙而拜迎于门外,入,揖让而升,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也。

家庙作为祭祀祖灵的地方,无疑具有一定的宗法意义。但如果基于普通的核心家庭来观察其家庙情况,就有两个现象是我们要注意的。

一是家庙的设置。《礼记·祭法》云:“适士二庙一坛,曰考庙,曰王考庙,享尝乃止。显(郑玄校作‘皇’)考无庙,有祷焉,为坛祭之。去坛为鬼。”这是从宗法角度设置的,考为父,王考为祖父,皇考为曾祖,显考为高祖,庙以祭近亲之神,坛以祭祧亲之神,即刚入祧庙的远亲则姑以坛祭过渡。汉以后无论是理论还是践行,关于士庶庙祭的数量争议甚多,至宋代朱熹的弟子陈文蔚就提到“今虽士庶人家亦祭三代”的情况[14]2317,从传统阴阳数理的角度看②《黄帝内经·素问·三部九候论》:“天地之至数,始于一,终于九焉。一者天,二者地,三者人,因而三之,三三者九,以应九野。”((北京)中华书局2010年版,第194页)《史记》卷二五“律书第三”:“数始于一,终于十,成于三。”((北京)中华书局1959年版,第1251页)《艺文类聚》卷一引三国徐整《三五历记》:“数起于一,立于三,成于五,盛于七,处于九。”(欧阳询《艺文类聚》,(上海)上海古籍出版社1982年版,第2-3页),取三庙说盖比较允妥。且以生活实际而论,祖父母之于孙辈,多有负抱之情,其故逝之音容笑貌,于子孙成人后犹可“容貌颜色如见所祭者”(《礼记·玉藻》)。此外,还应别设不祧之远祖庙,以“明始”“尊本”(《礼记·祭法》)③此不祧之“远祖”庙,在宗法制时代当为大宗之始祖或为宗之始祖的别子而设,然至核心家庭为主的时代,追本溯源亦乃人之常情,故当“以义起”之。。从“时为大”的礼义角度说,此“庙数”的设置不论嫡长子与否都应该是一样的,而不是如封建时代的宗法制有大宗、小宗之别。

二是祖宗牌位的存放。宗法时代的要求是“寝不逾庙”(《礼记·王制》),也就是居室的大小不能超过庙,“古之所谓庙者,其体面甚大,皆是门、堂、寝、室,胜如所居之宫”[14]2317。以一庙论,则神主异室而藏,同堂为祭;宋以后如《朱子家礼》则倡以单室祠堂取代古时多室之庙制,遂集神主于一室藏之,亦取同堂为祭之法。唯此祠堂仍是独立于居室的专属建筑,其于广大的普通士庶家庭,仍或有难以负任之重。故士庶或于居室的堂中别置神龛以藏神主,祭时则请出置于堂中供桌受飨,如此其寝堂就有了“一堂二用”的功能,即平时供起居之用,而祭时则行庙堂之功。如此,从礼义上说,新人成家时,就表示其已具有了独立的家庙(可以是寝庙合一的形制)。

基于这一认识,我们再来思考传统的成妇仪式。《士昏礼》载亲迎的次日早晨,新妇沐浴见公婆,以枣栗、腶修表达敬畏、请教之义,又盥馈特豚以示供养之义,于是公婆“先降自西阶,妇降自阼阶”以明“著代”之义。孔颖达疏谓“是著明代舅姑之事也”。也就是新郎亲迎前其父醮命所言:“往迎尔相,承我宗事。勖帅以敬先妣之嗣,若则有常。”至此其任务就算完成了。而据《士冠礼》,成人礼“冠于阼,以著代也”,也就是说,男女于成人礼后,已是随时可以代父行礼的“候补”主人,故婚礼亲迎伊始,文本即以“主人”称新郎。至新妇“著代”之后,作为核心家庭主人的夫妇就完成了“下以继后世”的成夫妻礼和“合二姓之好”的成妇礼,并具有了“上以事宗庙”的权利和义务。

若公婆已故,则于四时祭前先择日在庙中之室行奠祭公婆礼以成妇,然后以成妇的身份行四时祭“相宗事”的妇职。然汉以来持守封建宗法制的门阀世家为维护家族的控制权,遂曲解经典礼书“三月庙见”之义,而强调“庙见先祖”为成妇之必要条件,这一观点在宋代《政和五礼新仪》和《朱子家礼》中都得到了认同和采纳。其中《朱子家礼》又接受程颐意见而改“三月庙见”为“三日庙见”,此对以后的中华乃至东亚礼仪都产生了重要影响。如果把婚礼置于当代社会史研究的大背景中考察,则朱熹因同情封建宗法制而舍主流士庶家庭情实的仪式设计还是很需要反思和讨论的。

四、结 论

由前论可知,“三礼”中作为阈限体证所建构的士婚礼主体仪式,可以分为隐显两个层级的结构范式:其隐者由主体在亲迎时“神圣时空”的对境节点组成,即男方的家(室堂庙)、庭、门、车,路,及女方的车、门、庭、家(室堂庙),新郎与新娘在出入这些节点时要有相应的仪式表达,这些表达也各有其隐在的礼义说法,如以家室合夫妻,家堂亲父母,家庙敬祖宗,庭、门礼众人,车、路礼万物①主体在“神圣时空”中如何礼敬天地人诸对境节点的礼义,不同时代和地域的人们会有一些不同的解读和说法,其“说法”之合礼(“所以事神致福也”)者即可谓礼义,故此结构也可以从礼义的角度称为礼义结构。与礼仪结构相比,它在古今殊域的变化中具有相对稳定的形态。,这些时空节点的仪式排列可以称为礼义结构。其对应显现的礼仪表达则由主体经由各节点时所举行的仪式组成,包括与各仪式节点相配合以呈现礼义的礼器和礼乐。由新人着装出室至二人入室合卺、脱服同寝,形成一个完整的“神圣时空”的过渡闭环,则可以称为礼仪结构。

其中礼仪结构虽因记录不全而或有缺环(如告庙、拜亲等),然其对境节点的基本结构或者说礼义结构是明确而完整的,则缺环亦可依“礼以义起”的原则而存疑待考,或因古今殊域的践礼案例而加以补充。二者的关系与结构主义语言学所谓的“深层结构”和“表层结构”应该具有一定的相似性。婚礼亲迎的礼意是“成夫妻”,落实于男女二人之对境,则有“合二姓之好”“事宗庙”“继后世”的“总礼义”,此与前述因家、庭、门、车、路诸对境而起的“分礼义”②分礼义如《礼记·昏义》所谓“男先于女”,故于堂有父醮子而命之迎之仪。新郎“亲受之于父母”,故有在新娘庙堂再拜奠雁之仪。二位新人入洞房后要“合体同尊卑以亲之”,故于室内有共牢合卺之仪。这也是前文所谓以“家堂亲父母”、以“家庙敬祖宗”、以“家室合夫妻”的具体表达。总礼义与分礼义的关系与《周易》一卦之内有大象(卦象)和小象(爻象)的情况是一致的。不同。亲迎为阈限礼,它与阈限前之五礼和阈限后的成妇、成婿共同构成婚礼的整体结构范式。

这一范式的理解与认知不仅可以在古今殊域婚礼仪式结构践行的比较中丰富和完善,而且应该与人生四礼中的冠礼、丧礼和祭礼中的“神圣时空”仪式结构呼应和衔接,从而为认知中国传统的人生典礼和重建今日的礼仪生活提供一种可资改造和损益的模板性资源。