国民政府审判日本战犯法庭的置废与变更*

曹鲁晓

抗战胜利后,国民政府在沈阳、北平、太原、济南、徐州、南京、上海、武汉、台北和广州10个城市设置了审判日本战犯军事法庭。从20世纪80年代起,这10所法庭就已走入学界前辈的视野,时至今日,在胡菊蓉、刘统、严海建、顾若鹏、茶园义男等国内外学者的努力下,该领域已不再是一片未垦之土。(1)胡菊蓉是国内较早研究国民政府审判日本战犯的学者,其代表作有《中国军事法庭对日本侵华部分战犯审判概述》(《史学月刊》1984年第4期)、《中外军事法庭审判日本战犯:关于南京大屠杀》(南开大学出版社1988年版);刘统的研究成果有《国民政府审判日本战犯概述( 1945-1949)》(《民国档案》2014年第1期)、《国民政府对日本重要战犯的审判》(《军事历史研究》2015年第6期)等;严海建的研究成果有《宽大抑或宽纵:战后国民政府对日本战犯处置论析》(《南京社会科学》2014年第7期)、《国民政府与日本乙丙级战犯审判》(《近代史研究》2017年第1期)、《犯罪属地原则与证据中心主义:战后北平对日审判的实态与特质》(《民国档案》2018年第1期)等;Barak Kushner, Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice(Harvard University Press, 2015);茶園義男解説『BC級戦犯中国·仏国裁判資料』(不二出版、1992年);宋志勇:《战后初期中国的对日政策与战犯审判》(《南开学报》2001年第4期);半藤一利、保阪正康、秦郁彦、井上亮『「BC級裁判」を読む』(日本経済新聞出版社、2009年);左双文:《国民政府与惩处日本战犯几个问题的再考察》(《社会科学研究》2012年第6期);户谷由麻:《战犯审判研究的历史意义——从东京审判到各国审判的延伸》(东京审判研究中心编:《东京审判再讨论》,上海交通大学出版社2015年版,第30—63页);小林元裕:《东京审判与中国——研究成果和课题》(东京审判研究中心编:《东京审判再讨论》,第286—298页);林博史:《东京审判与BC级战争犯罪》(东京审判研究中心编:《东京审判再讨论》,第363—394页);刘萍:《从“宽而不纵”到彻底放弃——国民政府处置日本战犯政策再检讨》(《民国档案》2020年第1期)等。

然而,若将目光从法庭的运行概况和审判内容中抽离,单看其置废及变更,那么,一个有待耙梳和探讨的问题便现于眼前。在法庭设立及运行的过程中,不乏修改名称或变更隶属单位的情况,比较显著的是“第十一战区长官司令部审判战犯军事法庭”与“保定绥靖公署审判战犯军事法庭”,“第一绥靖区司令部审判战犯军事法庭”与“国防部审判战犯军事法庭”。在某些情况下,这只是法庭名称的更迭,而在另一些情况下,其背后则隐藏着法庭实体的变化。相关更迭和变化,不但在当时影响了审判的进程,也增加了今人查阅和理解相关史料的困难。如今,通过对报刊资料和中国第二历史档案馆所藏战犯审判相关档案的检视,一个既未被前人讨论又与想象相距甚远的军事法庭设立、变更过程逐渐浮现出来,运有史料对这一过程的考证与分析,也将加深学界对国民政府审判所面临的困境的认知。

一、战犯的逮捕与法庭的设置

1945年11月6日,由国民政府军令部、军政部、外交部、司法行政部、行政院秘书处和同盟国战争罪行委员会远东分会等六个机关联合组织的战犯处理委员会成立。(2)《战犯处理委员会成立会议记录》(1945年11月6日),中国第二历史档案馆藏,593-00163。该委员会每两周召开一次常会,与审判战犯相关的各类事项皆由其讨论决定。1945年末至1946年初,审判工作的三份纲领性文件《战争罪犯处理办法》《战争罪犯审判办法》和《战争罪犯审判办法施行细则》通令施行。其中,《战争罪犯审判办法》第2条规定了应行设立审判战犯法庭的机构:

战争罪犯由陆军总司令部或犯罪地或犯人所在地之战区司令长官部或方面军司令部组织军事法庭审判之,无战区司令长官部及方面军之区域,由军政部或中央最高军事机关组织军事法庭审判之。(3)《战争罪犯审判办法》(1945年12月),胡菊蓉编:《南京审判》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第24册,江苏人民出版社2006年版,第37页。

另外,《战争罪犯审判办法施行细则》的附件《审判战犯军事法庭编制表》又规定:

战犯不满十名之单位应暂缓成立军事法庭,得经解送其他有军事法庭之单位审判,但如有特殊情形必须在当地审判者,得呈经军事委员会核准后设立之。(4)《审判战犯军事法庭编制表》,中国第二历史档案馆藏,593-00109。

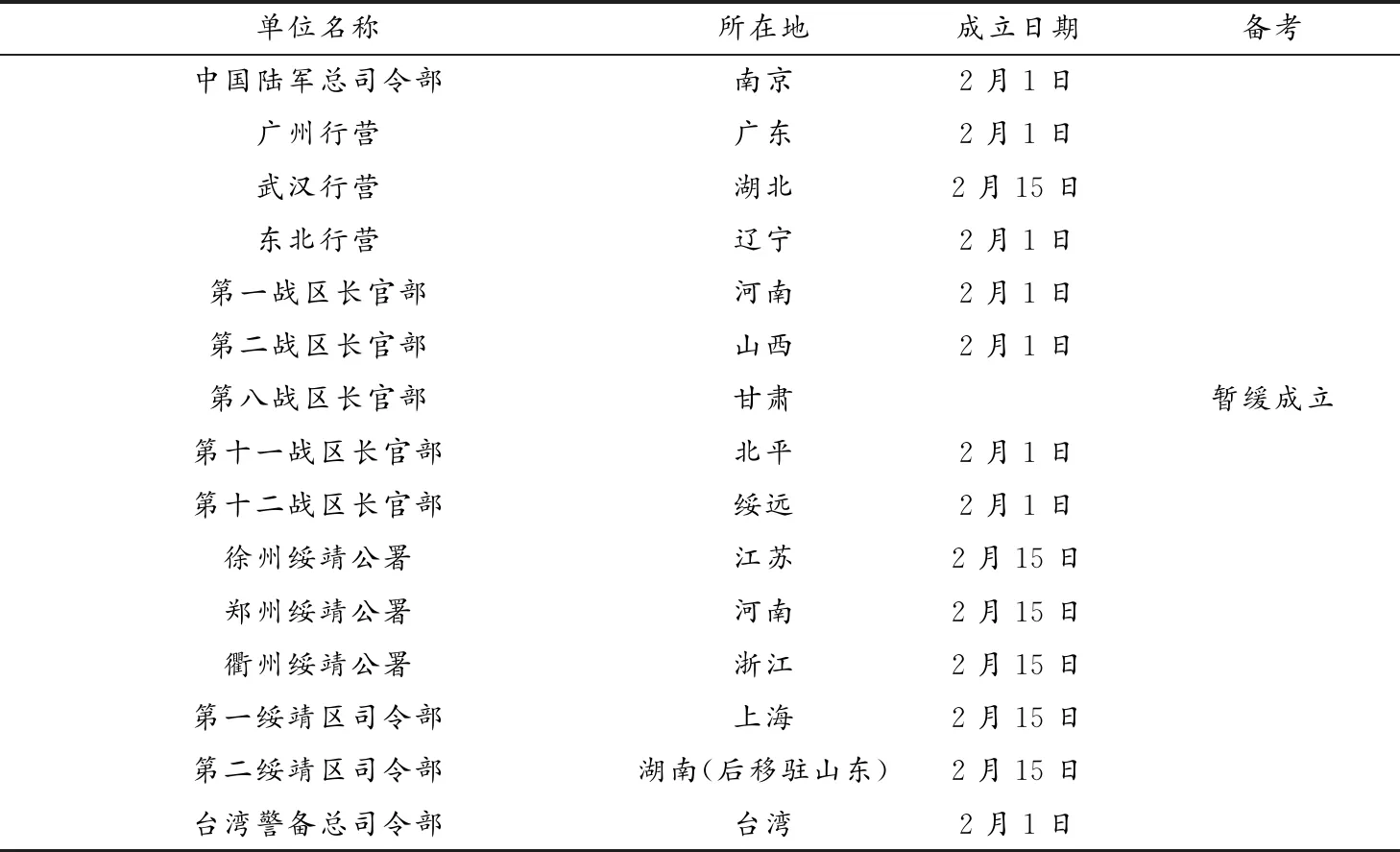

由此可知,审判战犯军事法庭的设置地点需满足两个条件:1.存在战区司令长官部或方面军司令部——保证有主持审判的军事机关;2.战犯数量在10人之上——保证有战犯可审。随即,国民政府拟出一份《应行设立审判战犯军事法庭各单位一览表》。现补全各单位所在地,可得下表:

应行设立审判战犯军事法庭各单位一览表

国民政府所构想的法庭设置地可以覆盖全部的战时沦陷区。在确定设置地的同时,还限定了法庭的成立日期。由此可窥见其从全、从速处置战犯的最初构想。

然而,不久之后,一些军事机关呈报当地无法成立军事法庭。譬如,所辖主要为甘宁青三地的第八战区在战时属于西北大后方,没能逮捕到10名战犯,因而“暂缓成立”军事法庭。(5)《抄军委会于卅政独行电》,中国第二历史档案馆藏,593-00109。第一战区(辖区主要为陕西、豫西)也因未逮捕到战犯而暂缓设立军事法庭。(6)《战犯处理委员会第20次常会记录》(1946年3月26日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。第十二战区同样因“无战犯暂未设立军事法庭”。其后,郑州绥靖公署电称因战犯较少,故而不设立法庭。(7)《战犯处理委员会第22次常会记录》(1946年4月9日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。1946年4月2日,战犯处理委员会列出已经成立军事法庭的8个单位:第十一战区长官部(成立法庭时间:1945年12月16日)、东北行营(1946年2月1日)、衢州绥靖公署(2月14日)、陆军总部(2月15日)、广州行营(2月15日)、武汉行营(2月20日)、第二战区(3月1日)和第一绥靖区司令部(3月20日)。对比实际成立日期与限定成立日期可知,大多法庭都没能按时成立。(8)《战犯处理委员会第21次常会记录》(1946年4月2日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。6月11日,衢州方面电称仅逮捕到18人,因人数不多,要求战犯处理委员会批准将之移送上海审理。(9)《战犯处理委员会第28次常会记录》(1946年6月11日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。至此,在国民政府拟定的15个单位中,第一战区长官部、第八战区长官部、第十二战区长官部以及郑州绥靖公署、衢州绥靖公署5个单位均因战犯数量少而放弃设立法庭。10所最终被设立的法庭如下:

各审判战犯军事法庭成立时间、地点表

这即是开篇所述的10所法庭。当然,上表所示的法庭名称与其他史料中的法庭名称未必一致,这是因为在1945年12月到1949年1月的整个审判过程中,10所法庭的名称大多发生过变化。不过,无论如何变化,其命名依据都是《战争罪犯审判办法施行细则》第2条:“战区司令长官或方面军司令部有变更者,关于该区域战犯之审判由与其变更前相当之军事机关组织军事法庭办理之”。(10)《战争罪犯审判办法施行细则》(1946年1月27日),胡菊蓉编:《南京审判》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第24册,第38页。

法庭名称的变化与所隶军事机关的变化一致。抗战胜利后,军事机关名称发生变化,所属的军事法庭名称也随之改变。譬如,1946年6月,中国陆军总司令部被裁撤(11)李景田主编:《中国共产党历史大辞典·1921—2011新民主主义革命时期》,中共中央党校出版社2011年版,第572页。,新组建的国防部取而代之,南京法庭的名称即由“中国陆军总部审判战犯军事法庭”更名为“国防部审判战犯军事法庭”;再如,1946年8月,国民政府军事委员会被裁撤,“各地军事委员会委员长行营改称为国民政府主席行辕”(12)陈方南、陈学知:《从东北行营到东北剿总》,《社会科学战线》2003年第1期。,随即,“军事委员会委员长武汉/东北/广州行营审判战犯军事法庭”便更名为“国民政府主席武汉/东北/广州行辕审判战犯军事法庭”;此外,1947年初,“第二战区长官部审判战犯军事法庭”更名为“太原绥靖公署审判战犯军事法庭”,“第十一战区长官司令部审判战犯军事法庭”也更名为“保定绥靖公署审判战犯军事法庭”。

抗战胜利后,中国境内滞留着数以百万的日本人,各军事机关仅需逮捕到10个战犯便可成立军事法庭。然而,15个机关中竟有4个不能满足这个要求,着实令人意外。追本溯源,最先需要检讨的是战犯逮捕政策。《战争罪犯处理办法》第4条规定,各地方军事机关可通过两种方式逮捕战犯:1.依据国民政府下发的战犯名单逮捕;2.依据民众的检举逮捕。(13)《战争罪犯处理办法》(1945年12月),胡菊蓉编:《南京审判》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第24册,第36页。在实际执行中,两种方式都遇到了障碍。因为战犯名单需核报同盟国战争罪行委员会远东分会,所以国民政府对之十分慎重,规定只有罪证充分者才能被列入,如此,那些存在嫌疑但缺乏罪证的日本人便不能被随意逮捕,导致许多实际在战争期间触犯过战争罪行、但在战后却无罪证可寻的日俘日侨趁机逃脱。(14)即便是曾在香港纵兵屠杀、高居将位的酒井隆也曾因罪证不足而被暂缓列入名单,可见国民政府对战犯罪证的要求之高。《战犯处理委员会第37次常会记录》(1946年8月13日),中国第二历史档案馆藏,593-00165。战犯名单严格的“准入门槛”体现了战犯审判应有的严谨和文明,但却拉低了逮捕工作的效率,进而影响了军事法庭的成立。第二种方式一定程度上弥补了第一种方式的缺陷。国民政府十分重视这个环节,在战犯处理委员会会议上,委员们最常讨论的问题便是被民众检举的日本人能否列为战犯。然而,民众举报多空口无凭,而且“道德观念极重,如遇强奸等耻辱事件,不肯向外宣扬,故现向当局告发者,要打一极大折扣,而能确定指出人名者更少,或告发之罪犯有姓无名,致对逮捕方面,极为困难”。(15)《调查日寇暴行 搜集战犯罪证》,《和平日报》(上海版)1946年5月13日,第2版。显然,这也不是一个有效的办法。受制于此,逮捕战犯工作的进展极缓。以1946年6月25日战犯处理委员会第31次常会的数据为例,截至该日,国民政府已发布10批战犯名单,共计935名,已被逮捕者仅53名;经人民检举并被逮捕者共1480名,其中仅153人被列为正式战犯,而徐州、郑州、广州、东北等地被民众检举的日俘日侨中尚无一人可被列为正式战犯。(16)《战犯处理委员会第31次常会记录》(1946年6月25日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。

另外,从1945年11月起,国民政府开始在秦皇岛、青岛、上海、高雄等10个港口陆续将日俘日侨遣送回国,这对于战犯逮捕工作的影响无异于釜底抽薪。11月13日,战犯处理委员会第1次常会上,行政院秘书处参事张平群要求委员会商讨解决遣送日俘日侨给逮捕战犯造成的阻碍,对此,委员会的决议如下:

除第1号名单可商请查照逮捕外,已经远东分会审查通过之第2-7号战犯名单在未经委座核准批示以前,对输送地日战俘在港口乘轮时得协商美方酌情逮捕。(17)《战犯处理委员会第1次常会记录》(1945年11月13日),中国第二历史档案馆藏,593-00163。

被拟定的战犯名单需经过两重审核后才能被下发为逮捕战犯的凭据,即远东分会的审查与蒋介石的核准。此时,第1号名单已通过两重审核,因此委员会将之下发以“查照逮捕”战犯。同时,为配合战犯逮捕工作,尽管第2—7号名单尚未经过蒋介石核准,但委员会也决议将其下发各港口以便“酌情逮捕”战犯。可见,委员会已尽可能地在逮捕战犯与遣送日俘日侨之间做出协调。然而,在国民政府处理战犯的整个过程中,前后共有26号战犯名单,此时的第8—26号名单尚未被制定、审核,这意味着各军事机关和港口是在依据着不完整的战犯名单从日俘日侨中搜寻战犯,其效率高低可想而知。当然,若为逮捕战犯而停止遣返工作并对全体日俘日侨实行拘留,将会耗资巨大,也非明智之举。从这个角度看,国民政府则是做出了一个尽量兼顾的决定。

为满足于严格的逮捕标准和让步于更具实际意义的日俘日侨遣返工作,战犯逮捕工作的效率十分低下。受制于此,军事法庭从15所减少至10所,这意味着国民政府从全、从速地处置日本战犯的构想破灭,同时也必将影响国民政府处置战犯的整体效果。

二、内战与东北法庭

侵华战争中,东北地区首当其冲,日军在此建立伪满洲国,作为向南扩张的大本营,因此,东北是战后日俘日侨最密集的地区,其数量“共约一百四十五万”(18)《处理战犯东北督导组公毕归来畅谈东北事》,《中华时报》1946年10月16日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,国家图书馆出版社2014年版,第387页。。基于如此庞大的日俘日侨数量以及东北地区漫长的被侵略历史,战犯的逮捕与审判都显得十分必要。然而,战后东北的局势相当复杂。苏联撤兵、国共内战、美国调停,三国四方的势力纠结于此,时动荡时胶着。(19)参见薛衔天《战后东北问题与中苏关系走向》,《近代史研究》1996年第1期。国民政府组建军事法庭以及逮捕、审判战犯工作无不受到大环境的影响。

根据1946年4月《战犯处理委员会第21次常会记录》,东北行营军事法庭于1946年2月1日在锦县成立。(20)《战犯处理委员会第21次常会记录》(1946年4月2日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。然而,1946年10月《战犯处理委员会对日战犯处理政策会议记录》则记载东北行营军事法庭于同年2月1日在沈阳成立。(21)《战犯处理委员会对日战犯处理政策会议记录》(1946年10月25日),中国第二历史档案馆藏,593-00158。两种相互矛盾的记录不免令人对法庭成立时的驻地产生疑惑。幸而,战犯处理委员会东北督导小组曾赴东北考察,并将东北行营军事法庭的成立过程报告给委员会:“东北行营驻平时曾筹设军事法庭,后行营移锦迁沈,期间有关战犯业务由行营军法处兼理,抵沈后始确定设立办公处及审判法庭于行营内部。”(22)《关于战犯处理及督导经过情形》(1946年10月26日),中国第二历史档案馆藏,593-00241。可见,东北行营虽曾处理战犯工作,但都由军法处兼理,并不存在军事法庭,直到行营从锦州迁至沈阳之后,法庭才实际成立。档案记录相互矛盾的原因与东北法庭曲折的设置历程有关。

按照国民政府的构想,东北行营军事法庭的理想驻地并非沈阳。早在1945年8月31日,国民政府便出台《收复东北各省处理办法纲要》,第1条为“国民政府为便于处理东北各省收复事宜,特在长春设立军事委员会委员长东北行营,综理一切”。(23)《收复东北各省处理办法纲要》(1945年8月31日),薛衔天编:《中苏国家关系史资料汇编(1945—1949)》,社会科学文献出版社1996年版,第1页。

东北行营本应驻扎在长春,按照军事法庭隶属军事机关的规则,东北行营军事法庭自然也就应该设在长春。然而,因为抗战胜利后的东北实际掌控在苏联手中,所以,国民政府只得先将东北行营设立于北平,之后再步步推进。1945年10月,东北行营的官员抵达长春准备接管工作。若一切顺利,东北法庭将随行营设在长春。事实上,长春也是一个合适的选地,作为伪满洲国首都,滞留于此的日俘日侨远多于其他城市(24)国民政府拟在长春集结遣送的日俘日侨有50万人,沈阳、锦州则各10万人,可见长春地区日俘日侨之多。《督导东北日侨俘管理及遣送工作报告》(1946年10月),中国第二历史档案馆藏,593-00241。,十分需要一所军事法庭来处理从日俘日侨中析出的战犯。

在苏军的帮助下,中共军队先于国民政府军进入长春。(25)《国民政府主席蒋介石致美国总统杜鲁门告苏联违反条约电》(1945年11月17日),薛衔天编:《中苏国家关系史资料汇编(1945—1949)》,第38页。1945年11月17日,行营官员被迫从长春撤回北平。1946年3月5日,在国民政府与苏方几次斡旋以后,行营才再次进入东北,驻扎在锦州。(26)《国民政府主席东北行辕接收报告》(1947年3月),秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第7编 战后中国(一),(台北)中国国民党中央委员会党史委员会,1981年,第84页。在国共展开几番城市争夺战以后,东北行营于5月进驻沈阳。此时的长春仍在双方争夺之中。为尽快开始审判,军事法庭及战犯拘留所便落户沈阳。(27)《关于战犯处理及督导经过情形》(1946年10月26日),中国第二历史档案馆藏,593-00241。10月下旬,开始审判战犯。(28)《东北行辕军事法庭开始审理日本战犯》,《救国日报》1946年10月22日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第399页。

将上述过程梳理清楚之后,可知1946年4月《战犯处理委员会第21次常会记录》之所以会记载东北行营军事法庭于同年2月1日成立于锦县,大概率是因为1946年4月时东北行营就驻扎在锦县。而1946年10月《战犯处理委员会对日战犯处理政策会议记录》之所以会记载东北行营军事法庭于同年2月1日成立于沈阳,是因为1946年10月时东北行营已在沈阳。然而,在东北行营落定沈阳之前,实际并无军事法庭,也就没有曾驻锦县的说法。至于法庭的设置时间,则当在东北行营迁沈至第一名战犯受审之间,即1946年5月至10月之间,档案中所记载的2月1日显然是将法庭的应行成立日期误为实际成立日期。

除了东北行营以外,东北地区还有一个军事机关——东北保安司令长官部。这个机关成立于1945年10月16日,专门办理东北地区的军事事务,其职权比“综理一切”的东北行营小,但不与行营存在隶属关系。东北保安司令长官部分别于1945年12月12日、1946年4月5日进驻锦州和沈阳,可见,其迁移路线与行营相同,迁移时间则早于行营(29)辽宁省地方志编纂委员会办公室主编:《辽宁省志·军事志》,辽宁科学技术出版社1999年版,第122页。,这是为便利行营前进而先行作战的缘故。东北保安司令长官部也参与战犯工作,譬如东北地区的逮捕战犯工作便由行营和司令长官部一同负责。(30)战犯处理委员会将战犯名单同时寄予东北行营和保安司令长官部,并要求两单位按册逮捕。《战犯处理委员会第14次常会记录》(1946年2月13日),中国第二历史档案馆藏,593-00163。随着审判的推进,战犯处理委员会曾两次想要增设一所隶属于东北保安司令长官部的军事法庭。1946年2月13日,军令部李立柏提案:“东北保安司令长官部为战犯处理之最高军事执行机关之一,拟请设立军事法庭一所以便审处提请公决案。”(31)《战犯处理委员会第14次常会记录》(1946年2月13日),中国第二历史档案馆藏,593-00163。

此时的国民政府尚在斟酌应行成立军事法庭的单位。根据前述相关条例,作为地方军事机关的东北保安司令长官部理应配置一所军事法庭,所以,委员会通过了这项提案。然而,一周之后,委员会意识到此时的东北行营和保安司令长官部都驻扎在锦州,便又撤销了设立新法庭的决定。(32)《战犯处理委员会第15次常会记录》(1946年2月19日),中国第二历史档案馆藏,593-00163。

1946年7月23日,为提高处理战犯的工作效率,战犯处理委员会再次打算添置新机构,决议如下:

1.东北保安司令部增设军事法庭一所,设在长春,另在长春、葫芦岛各设一拘留所,均限文到十日内成立具报(军法司办)。2.由国防部派员前往督导,国防部派员三人,行政院外交部、司法行政部各派员一人,组长由国防部担任,订名为战犯处理委员会东北督导小组。3.关于东北战犯处理事宜授权于东北督导小组负责实施,并限一周内出发。(33)《战犯处理委员会第34次常会记录》(1946年7月23日),中国第二历史档案馆藏,593-00164。

由此便诞生了两个针对东北的战犯处理机构——长春军事法庭和东北督导小组。前者负责分担东北行营军事法庭的工作,隶属于东北保安司令长官部(驻扎沈阳);后者负责督促、引导东北地区的战犯处理工作,隶属于战犯处理委员会。1946年8月底,督导小组到达长春以后,又组织成立了长春战犯调查委员会,以推进战犯的检举和调查。(34)《关于战犯处理及督导经过情形》(1946年10月26日),中国第二历史档案馆藏, 593-00241。一个月之内设立了三个相关机构,国民政府对东北战犯处理工作的重视可见一斑。

在有关战后审判的研究成果中,长春法庭从来没有被提及,因此,有必要对其进一步阐释。1946年9月24日,战犯处理委员会讨论有关长春法庭更换法官的议案,理由是现法官曾在战时任伪职,因而“身份能力均不适合”。(35)《战犯处理委员会第43次常会记录》(1946年9月24日),中国第二历史档案馆藏,593-00165。这说明长春法庭与之前郑州、衢州等胎死腹中的法庭不同,它的确存在过,当时的报刊也曾对其进行过报道,例如,9月30日的《和平日报》记载:“中国现有十一个军事法庭审讯战犯,其中两个在东九省,一属东北行营,一由……东北保安司令部组织。”(36)《日战犯东条英机 可能引渡中国审讯》,《和平日报》(上海版)1946年9月30日,第2版。

不过,长春法庭并非众所周知的10个国民政府审判战犯军事法庭之一,审判末期的各类法庭、战犯统计文件中也没有关于长春法庭的记载——该法庭的去向令人疑惑。根据《战犯处理委员会常会记录》,可以推算长春法庭的大体存在时间。在1946年10月23日和12月27日,委员会曾分别决定将吉林高等法院和长春战犯调查委员会所检举的战犯移交沈阳法庭审讯,(37)《战犯处理委员会第47次常会记录》(1946年10月23日),《战犯处理委员会第56次常会记录》(1946年12月27日),中国第二历史档案馆藏,593-00165、593-00166。据此可知,长春法庭必定在10月23日之前被撤销,否则没有理由屡次舍近求远。从1946年7月23日算起,长春法庭的存在时间大致为三个月。至于其被撤销的缘由,便只能根据《战犯处理委员会常会记录》中的相关争论,结合时局加以推断。

1946年9月,东北行辕主任熊式辉向战犯处理委员会建议裁撤长春法庭。同月,委员会还接到东北督导小组支持增设法庭的电报。来自地方机构与中央派出机构截然相反的建议令委员会为难。(38)“东北行辕熊主任中秋电复长春及葫芦岛无另设军事法庭及拘留所之必要……上月东北督导小组自沈阳来电,详陈沈阳、长春两地拘留战犯甚多,建议在长春葫芦岛增设军事法庭及拘留所等语与东北行辕来电所陈情形完全不同,本案究应如何办理拟请公决案”。《战犯处理委员会第45次常会记录》(1946年10月8日),中国第二历史档案馆藏,593-00165。东北督导小组的考量与战犯处理委员会一致——增设法庭是为尽快处理东北的战犯。然而,督导小组毕竟只考察了沈阳、长春和吉林等少数城市(39)《关于战犯处理及督导经过情形》(1946年10月26日),中国第二历史档案馆藏,593-00241。,与远在南京的战犯处理委员会一样,他们对东北大多数地区的境况并不真正了解。熊式辉则深知东北实况。在给国民政府的报告中,他列举了在长春法庭成立的1946年7月,国共两党在东北展开的多次作战。(40)《国民政府主席东北行辕接收报告》(1947年3月),秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第7编 战后中国(一),第87页。苏军撤退后,国民政府接收东北的过程就是与共产党军队展开争夺战的过程,而负责作战的机构正是长春法庭所隶属的东北保安司令长官部。很难想象,驻扎于沈阳的保安司令长官部如何在如此强度的作战任务下远程指挥长春法庭的审判工作,检方又如何在战乱之中搜集罪证。有鉴于此,熊式辉主张不设长春法庭也确实是迫于形势之举。毕竟对国民政府来说,争夺地盘显然比清算日本战犯更具实际意义。

另外,由于东北的许多地区已被解放,国民政府仅能控制辽宁、吉林、辽北三省的30余县,因此“对全东北所有战犯之检举与处理,因行政地域有限,每感困难”。(41)《东北沦陷十四年中,日人暴行一斑》,《和平日报》(上海版)1946年10月17日,第2版。再者,东北日俘日侨虽多,但截至1946年10月,已遣归“百万左右,其余均在大连区及共军区”(42)《处理战犯东北督导组公毕归来畅谈东北事》,《中华时报》1946年10月16日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第387页。,而大连区当时由苏联管制,也就是说,国民政府势力范围内的日俘日侨已基本遣送完毕,发现新战犯的可能性比较有限。这种情况下,长春法庭的设立就显得既不现实也无必要。1947年以后,内战愈演愈烈,9月30日,沈阳法庭也被国民政府饬令撤销,未判案件交由地方法院草草了结。(43)《战犯处理委员会第77次常会记录》(1947年10月31日),中国第二历史档案馆藏,593-00168。

在负责处理战犯的各个单位中,东北法庭的设置最为曲折,效率最为低下,机构最为翻覆。国民政府不仅没能按照最初设想将法庭设置在长春,甚至在沈阳法庭之外增设长春法庭的弥补之举也没能完全实现。此乃局势所致,但却典型地反映了陷于内战之中的国民政府无力彻底、高效地完成审判任务。

三、南京法庭与上海法庭的分与合

在10所军事法庭中,南京法庭最受关注。当时,它直接隶属于国防部,同时负责审判南京大屠杀案而备受政府重视和民众瞩目,这导致如今的南京审判研究尤其是南京大屠杀案研究一直是国民政府审判研究中的焦点。(44)相关研究从20世纪80年代至今延续不断,如胡菊蓉:《中外军事法庭审判日本战犯:关于南京大屠杀》,南开大学出版社1988年版;严海建:《对战后南京大屠杀案审判的再认识》,《南京师大学报》2008年第 3期;程兆奇:《南京大屠杀研究的几个问题》,《史林》2010年第4期;严海建:《法理与罪责:国民政府对战犯谷寿夫审判的再认识》,《江海学刊》2013年第6期;经盛鸿:《论南京“审判战犯军事法庭”对南京大屠杀案的审判》,《南京社会科学》2013年第6期等。尽管如此,相关研究仍有未尽之处,从法庭的变更看,它与上海法庭的关系尚未被理清,而两者最终合而为一的原因更是未被研究者提及,有进一步探讨的价值。

从成立之初,南京法庭就拥有高于其他法庭的地位。正如媒体报道的那样:“首都军事法庭为全国最高级者,除受理此间战犯外,并已电调各拘留所已捕之主要战犯押解来京受审。”(45)《本市日战犯月中举行公审》,《大刚报》(南京版)1946年4月9日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第60页。

所谓“主要战犯”有两类,一是“少将阶级以上”(46)《军事法庭十四处,日战犯已逾千人》,《和平日报》(上海版)1946年4月15日,第1版。的战犯,二是“特别重要东京引渡或不属其他各地战犯法庭者”(47)《南京大屠杀案犯矶谷、谷寿夫即将提公诉》,《和平日报》(上海版)1946年10月7日,第2版。。此外,南京法庭所审战犯的逮捕和侦讯皆由陆军总部(后改为国防部)负责。所以,不同于地方军事法庭,南京法庭自始至终都是“陆军总部/国防部法庭”。这使南京法庭在人事等诸多方面获得了更多支持,同时也承担了重于其他法庭的责任。

因为南京法庭所审的重案要犯自始至终受到民众的高度关注,所以其运作不仅关乎战罪的清算,还对国民政府审判的整体形象有着莫大的意义。从这个角度考虑,即便少将级以上的战犯的罪行证据相对充实,南京法庭也不得不格外谨慎地对待各个环节,如此,审判的预定时间便被拉长,南京大屠杀罪魁、中将师团长谷寿夫的审判便是一个典型案例。1946年10月4日,谷寿夫被押解至南京。此前,南京法庭已搜集到多达“一千八百件”的相关罪证,庭长石美瑜告诉记者,谷寿夫“年内当可判决”。(48)《日战犯谷寿夫与矶谷 昨自沪押解抵京》,《和平日报》(上海版)1946年10月4日,第2版。然而,近一个月后,谷寿夫尚未开始公审,石美瑜解释道:“该犯罪状累积如山,需传讯数百证人,故侦察颇费时日……经多次侦察后,始能公审,故公审日期,最快亦需在十二月上旬。”(49)《战犯谷寿夫公审尚有待》,《益世报》(天津版)1946年10月30日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第408页。12月,南京法庭以每周一次的频率公审谷寿夫,五轮庭审以后,开始草拟判决书。(50)《战犯谷寿夫起诉书草拟中》,《中央日报》(南京版)1946年12月27日,第4版。直到1947年3月10日,才正式宣判。(51)《南京屠杀主犯谷寿夫今宣判》,《北平新报》1947年3月10日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第5册,第38页。如此,原定在2个月内审判完结的谷寿夫案被延长为5个月——证据充实的谷寿夫案尚且如此,遑论欠缺罪证的战犯。

鉴于重犯要案的审理已经不堪重负,南京法庭实际无力兼理前述“不属其他各地战犯法庭者”。为处理这类战犯,上海法庭被赋予额外的职责。从1946年起,便有青岛、厦门等地的战犯被押解到上海法庭受审的情形。其中,青岛的例子最为典型。无论是从军政辖属还是就近原则来看,青岛的战犯都应由济南法庭审理,然而,由于胶济铁路在战时受损无法承担运输,所以这批战犯(39人)便被以水运经上海押至南京。国防部了解相关情况以后,以“犯罪证据,尚未调查竣事”为由拒绝接收,并“改交沪军事法庭审问”。于是这批战犯便又被押解返沪。(52)《青岛解京战犯改交沪军事法庭审问,已于昨晚京沪快车解沪》,《救国日报》1946年10月23日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第402页。由此,本为地方军事法庭的上海法庭因为辅助南京法庭而扩大了职权,其性质也不再能被框定在“地方军事法庭”之内。

除了外地战犯,重案要犯以及从日本引渡的战犯也有被押解上海审判的例子。比如,1946年8月至10月,东北地区的“若干重要日犯,均已分批押解来沪”。(53)《处理战犯东北督导组公毕归来畅谈东北事》,《中华时报》1946年10月16日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第387页。1946年8月2日,在谷寿夫和矶谷廉介这两名与上海关系不大的要犯被从日本引渡来华时,国防部战犯管理处产生了“是否移送上海军事法庭,抑解京归案”的纠结。(54)《侵华主要犯解沪,矶谷廉介为主张侵华最力,谷寿夫主使南京大屠杀案》,《中华时报》1946年8月2日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第262页。尽管最终还是押赴南京,但这种纠结本身就反映了上海法庭超越地方属性的地位。1947年4、5月间,包括中将福田良三以及曾在南京斩杀数百人的大尉田中军吉在内的几批重要战犯被引渡到上海,其中,田中军吉被押送南京审判,而福田良三等就地在上海处理。为了给南京法庭减负,国民政府将一部分战犯,尤其与南京无关者,都推给上海方面。

在1947年8月之前,上海法庭虽然没有在名称上由地方军事法庭改为国防部法庭,但其职责却已开始发生变化。这与上海的地理位置有关。在10所军事法庭中,有8所地处东部沿海,因铁路受阻,水运是通往南京的主要运输方式,于是上海便成为押送战犯的必经之地。从日本引渡战犯赴南京受审也是如此。所以,当南京法庭忙于对大屠杀案的审理时,上海便成为一道为南京方面筛选战犯的滤网,从而减轻南京法庭的压力。然而,在几拨战犯接踵而至以后,上海法庭的案件堆积如山,其运行随之出现危机。对此,1947年6月5日,战犯处理委员会做出决议:1.将上海法庭并入国防部审判战犯军事法庭;2.在上海设置战犯监狱。(55)《战犯处理委员会第67次常会记录》(1947年6月5日),中国第二历史档案馆藏,593-00167。由此,上海法庭与南京法庭合而为一,这既是实至名归,又便利了双方统筹工作、提高效率。1947年8月16日,南京法庭庭长石美瑜赴沪办理接收工作,上海法庭正式改隶国防部,从此,“国防部审判战犯军事法庭”的一庭两部同时工作:未起诉案件以及犯罪地在上海的战犯仍在沪侦察、审理;罪证充足、已被起诉,只待走完审判程序的案件则移送南京。(56)《沪军事法庭,今日起撤销,石美瑜率员来沪接收》,《前线日报》1947年8月16日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第5册,第282页。至于新引渡来华的战犯,曾在南京犯下罪行的皆押往南京受审,譬如曾进行杀人比赛的向井敏明、野田毅;与南京无关的则就近在上海审判。(57)《战犯处理委员会对日战犯引渡政策会议记录》(1947年10月1日),中国第二历史档案馆藏,593-00158。这样的工作分配实际与南京、上海法庭合并之前毫无二致。

1947年末,国民政府督促各地法庭尽快审结现存案件,并计划在年底撤销所有地方法庭,仅保留国防部军事法庭以待审判尚未来得及引渡的战犯。(58)《战犯处理委员会第87次常会记录》(1948年6月19日),中国第二历史档案馆藏,593-00168。然而,因为仍有积压案件需要处理,且需制作各类报告、编表,所以各地法庭没能如期结束。直到1948年3月底,各地法庭才基本完成工作,并被全部撤销。随后,全国战犯皆被押送到上海监狱,少数未结案件则被分送京沪二地处理。

至于国防部军事法庭,国民政府原定于1948年9月底将之与战犯处理委员会同时撤销以彻底结束审判(59)《军法庭迅谋结束,今起审三日战犯》,《申报》1949年1月26日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第5册,第525页。,后因战犯引渡工作尚未结束而作罢。1949年1月26日,国防部军事法庭草草审结了最后三名战犯——冈村宁次、伊东忠夫和樱庭子郎。(60)《军法庭迅谋结束,今起审三日战犯》,《申报》1949年1月26日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第5册,第525页。不过,这仍不代表战犯审判的终结。1949年8月,南京和上海均已被解放、国民党大部已撤退到台湾,海南高等法院还曾电询司法行政部关于押送琼山地区战犯的事宜:“战犯审判法庭仍设上海,但上海已被……占据,该战犯应移送何处?又战犯之移送应由本院抑由地检处办理,请赐电示。”(61)《海南高等法院代电》(1949年8月9日),中国第二历史档案馆藏,593-00157。

据此可知,在审结冈村宁次案之后,国防部军事法庭虽未再审理新案,但也未被撤销,而是以将废未废的状态存在至国民党政权迁台。

因为一贯分担南京法庭的职权,所以于上海法庭而言,并入国防部可谓水到渠成,合并所带来的变化仅体现在人事和名称上,运作方式、审判对象等诸多事项则一如既往。尽管在合并以后法庭的效率有所提高,不过,事实证明,一庭两部仍然不能将各地押送及引渡来华的战犯妥善、高效地处理完毕。在国内局势翻转的大背景下,国民政府审判最终只得不了了之。

四、余论

国民政府审判战犯军事法庭的设置历程十分曲折,从最初设想的15个到最终稳定下来的10个,法庭不断因逮捕不到足够数量的战犯而被撤销,其背后隐藏的是罪证搜集工作、民众检举工作的低效以及大规模遣返日俘日侨对逮捕战犯造成的障碍。囿于复杂的国内外局势,国民政府不能按照计划在东北设置法庭,致使长春法庭被两立两废,周折而低效。至于南京法庭,重犯要案的冗杂程度使之不堪重负。为此,上海法庭“挺身而出”,在辅助南京法庭的过程中改变了地方法庭的属性,并最终被合并。然而,在内战失利的大背景下,不论如何设法提高战犯审判的效率,都避免不了虎头蛇尾的结局。

关于军事法庭的设立和更迭,仍有问题可考。例如,《战犯处理委员会常会记录》中曾有“河南境内战犯赴汴受审”(62)《战犯处理委员会第53次常会记录》(1946年12月3日),中国第二历史档案馆藏,593-00165。的记载,报刊资料中也有相关的报道(63)“现北平审判战犯军事法庭,已奉命于本月底结束,保定开封等地亦已于本月结束,因有未了案件,均将全部移至本市军事法庭审理”。《审判战犯工作加速进行 军事法庭六月结束》,《正言报》1948年3月30日,第4版。。另外,战犯处理委员会曾决议,在“必须审判”的情况下,即便逮捕到的战犯不足10人,也可设置军事法庭。(64)《战犯处理委员会第10次常会记录》(1946年1月15日),中国第二历史档案馆藏,593-00163。这是否意味着,除了10所为人熟知的军事法庭之外,在某些“必须”的地方,还有小规模法庭的存在?再者,1946年3月30日的《华商报》还报道了中共在承德公审战犯小苍巳之吉和汉奸朱盛林的过程。(65)《人民的法庭,人民的审判,承德公审战犯汉奸》,《华商报》1946年3月30日,对日战犯审判文献丛刊编委会选编:《二战后审判日本战犯报刊资料选编》第4册,第53页。可见,在国民政府组织审判的同时,中国共产党也设置了自己的军事法庭审判日本战犯,这是特例还是普遍情况?是否与国民政府审判体系相关?类似问题都有考证和探讨的必要,只待相关史料的进一步挖掘。