数字经济、人力资本红利与产业结构高级化

俞伯阳 丛屹

摘 要:基于省际面板数据,利用广义矩估计(GMM)、面板门槛回归(PTR)等计量模型考察数字经济、人力资本红利与产业结构高级化之间的动态关系。研究发现:在数字经济发展下,人力资本红利有助于推动产业结构高级化进程。从不同地区来看,东部地区的人力资本红利和西部地区的数据要素对于本地的产业结构高级化呈现积极影响。进一步研究发现,当数据要素积累到一定阶段将提升我国人力资本红利对于产业结构高级化的积极影响。

关键词: 数字经济;人力资本红利;数据要素;产业结构高级化

中图分类号:F241.2;F061.3 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2021)03-0124-08

一、引 言

伴随着以人工智能为代表的数字技术迅猛发展,我国正从“工业经济”向“数字经济”转型。2019年11月,中共中央、国务院发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,标志着我国正式提出将数据要素作为生产要素纳入到国家经济体系之中,也表明数据要素越来越成为我国经济发展的核心要素之一。2020年7月,中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示,数字技术的渗透通过数字产业化和产业数字化等渠道全面推动了我国产业结构的优化与升级。当前,我国正处于劳动力市场转型的关键期,劳动年龄人口供给量逐年下滑。我国劳动力不再处于无限供给状态,迎来了“刘易斯拐点”,传统的“人口红利”趋于消失,经济发展和产业结构优化面临着巨大的挑战[1]。与此同时,我国当前已实现就业的劳动者中大专学历以上的高技能劳动力所占比重逐年持续增加[2]。在劳动力供给总量持续减少而高技能劳动力所占比重持续增大的背景下,我国劳动力市场正呈现出从“人口红利”向“人力资本红利”优势方向转变的特点[3],即劳动力总量减少,但劳动力质量提升的新趋势将给我国经济发展与产业结构优化升级带来诸多新的影响[4]。在劳动年龄人口增长放缓的趋势下,要保持现有的经济发展水平和产业结构升级速度,我国应尽快由人口红利发展向人力资本红利发展转变[5]。在数字经济时代,信息与通信技术设备(Information Communications Technology,ICT)以其高边际产出的特点,一方面,通过“替代效应”冲击了低技能劳动力;另一方面,通过“提升效应”提高了对原有岗位员工的技能要求[6]。因此,数据要素的发展对于劳动者和产业结构形成了多重影响,从而也给部分升级速度较快产业中的企业发展提出了更多的挑战[7]。此外,人才要素对于产业结构的影响更为全面,数字化人才将对于产业结构的持续升级产生更积极的影响[8]。从我国的现实情况来看,劳动力的数量、技能水平和资源配置效率对于不同产业转型升级的影响作用存在较大的差异[9],而数字经济发展所带来的新要素投入和资源配置效率提升等优势将全面重塑我国的经济建设体系[10]。进一步地,数字经济的资源配置效率提升效应和各类体制机制改革将持续挖掘我国人力资本存量的效能,通过提高劳动者就业技能与产业技术的匹配度来实现产业结构的转型升级[11]。鉴于此,在数字经济迅猛发展的背景下,能否通過数据要素的直接和间接作用充分激发我国现有的人力资本红利来加快产业结构高级化发展进程、推动我国产业向更高价值链攀升值得深入探讨。

总体来看,已有相关研究主要存在以下不足:(1)在针对数字经济的测算和研究中将数据要素与技术进步要素视为一体,鲜有将数据要素进行独立分析的实证研究;(2)关于数字经济、人力资本与产业结构优化升级的学术论文较为丰富,但将三者结合并进行实证研究的文献匮乏。基于此,本文尝试从传统的技术进步变量中剥离出数据要素变量,并通过数据要素和地区经济发展水平相结合的形式提出数字经济的一种表示方法,考察兼顾数据要素和人才要素及两者动态关系对产业结构高级化的影响作用,以期丰富相关研究。

二、理论分析及研究假设

(一)人力资本红利与产业结构高级化

从传统的新古典增长理论到新经济增长理论,都普遍认识到除了传统生产要素之外,人力资本是国家经济发展的重要因素。从影响范围来看,人力资本作为个人拥有的能改善个体和社会经济福祉的知识、技能和素质,其对于经济增长和产业结构升级能产生持续性影响作用[12]。从影响方式来看,国家和地区产业结构的差异主要是由人力资本结构的差异所造成的,人力资本质量是促进产业结构升级的长期性因素[13]。因此,传统发展模式下,依靠劳动力数量增加并不能持续地推动产业结构优化升级,不同产业对于人力资本的需求层次也不尽相同。从分类来看,农业和工业为主导的产业结构以劳动密集型和资本密集型为主要特征,相比于人力资本红利,其对于人口红利的需求更为直接。因此,人力资本红利对于传统产业结构升级的影响并不突出[14]。产业结构高级化主要以先进制造业、现代服务业以及第二、三产业融合发展等新业态为主要特点,表现出知识密集型的产业发展特征;此时,人力资本红利发挥的作用更大。故人力资本红利对产业结构高级化的影响主要体现在两个方面:(1)产业结构高级化发展需要创新性、竞争性和持续性的经济活力,人力资本红利以其高边际产出的正外部性为产业结构高级化发展带来更多可能性[15]。(2)从2015年开始,我国积极推行供给侧结构性改革,其实质在于将传统经济模式中以量取胜的特征向以质取胜转变,而产业结构高级化和充分发挥人力资本效能是供给侧改革的重要内容[16]。改革开放四十多年的历程表明,人力资本对于我国经济发展的影响至关重要,且这样的影响呈现出阶段性特征,区域间的异质性人力资本也决定了我国不同地区产业结构的动态变化趋势[17]。综上所述,当前我国正处于由人口红利向人力资本红利转变的窗口期,创新型人才在劳动年龄人口中的所占比例持续提高,这一趋势有利于实现产业持续转型升级。因此,提出研究假设1。

假设1 我国人力资本红利的发展将推动产业结构高级化进程。

(二)数字经济下人力资本红利与产业结构高级化发展及其机制分析

工业经济的传统生产方式下,资本、劳动力、技术进步等要素是经济发展的重要影响因素。数字经济的发展进程重塑了传统经济形态中的生产关系,以其协同性、渗透性、替代性等特征渐进式地改变了生产过程中其他各类要素种类和所占比例,通过重构原有劳动分工与协作体系的破坏式创新促进生产力发展和产业结构的优化升级[18]。伴随着第四次技术革命和经济新常态发展的新趋势,数据要素通过产业数字化和数字产业化推动了产业结构跨越式转型升级[19]。一方面,数据要素的聚集衍生出了各类平台的新业态,实现了各类传统产业的数字化升级,即通过数字技术的高渗透性特征推动了数字农业、数字工业、数字服务业的发展[20]。另一方面,数据要素的积累和算法能力的提升,通过优化要素资源配置的方式实现了以人才要素为代表的各类传统生产要素更高效率的市场化配置,将在一定程度上破解工业经济下要素错配的桎梏,从多方面推动我国的产业结构优化升级[21]。此外,数据要素的溢出效应通过劳动者技能提升的劳动力市场传导机制、生产要素在产业部门间更合理流动的方式为媒介实现各类产业技术的聚集和升级[22]。从影响机制来看,各类数字技术以数据驱动性、系统智能化、广泛渗透性的特征有效拓展了我国自主技术创新的战略纵深,从而倒逼劳动力禀赋提升并助推相关新兴产业快速成长[23]。因此,通过数据要素的累积和数字经济新业态发展深度激活的人力资本红利,将推动我国产业结构持续优化升级并向更高水平迭代。可见,产业结构高级化发展的根本在于以人力资本红利为基础的创新力、竞争力和经济活力,且此趋势在数字经济时代尤为显著。基于此,提出研究假设2。

假设2 数据要素积累到一定阶段,将提升我国人力资本红利对产业结构高级化的正向作用。

三、模型设定与变量说明

(一)模型设定

在数字经济时代,一方面,以固定资产投资为代表的传统要素对于经济发展的推动作用逐渐减弱,符合资本边际报酬递减规律;另一方面,以数据要素为代表的新要素对于经济发展的带动作用越来越强。与此同时,人才要素作为经济增长的核心动力,仍以其高边际产出推动着我国的经济发展。为此,基于高质量发展及要素多样化配置的理念,构建模型如下:

Isuit=α0+α1Hcdit+α2Digiit+α3Xit+γi+ δt+εit(1)

其中,Isuit为产业结构高级化变量,Hcdit为人力资本红利变量,Digiit为数据要素变量,α表示常数项及各解释变量回归系数,Xit为控制变量,γi为地区i的固定效应,δt为年份t的固定效应,εit为随机扰动项,即地区i在时期t受到的随机因素影响。为探讨我国数据要素积累的不同阶段是否会对人力资本红利产生阶段性影响,在式(1)的基础上构建门槛回归模型如下:

Isuit=α0+α1Hcdit(Digi≤r)+ α2Hcdit(Digi>r)+α3Xit+εit(2)

其中,Hcdit为核心解释质量,Digi为门槛变量,r为门槛值,其余变量和参数设置与式(1)相同。

(二)变量说明

1.被解释变量。选取产业结构高级化(Isu)作为被解释变量。已有研究中表示产业结构的方式主要是第二、三产业与国民生产总值的比值或第三产业与国民生产总值的比值。考虑到我国数字经济产业赋能的特点,本文采用第三产业与第二产业的比值来表示产业结构高级化变量。

2.解释变量。选取人力资本红利(Hcd)、数据要素(Digi)作為核心解释变量。将大专及以上学历的劳动者设定为高技能劳动力,大专以下学历的劳动者设定为低技能劳动力,人力资本红利变量采用高技能劳动力和低技能劳动力的比值来表示[24]。当前,数字经济的测度方法没有统一的标准,随着智能手机等设备的普及,数字经济领域的经济活动主要基于互联网数据量积累的运算衍生出的新业务。基于此,根据我国互联网发展进程中数据要素积累的渠道和方式,并考虑到数据的可得性,选取人均邮电业务量来表示数据要素变量。当前,我国数字经济发展已深度嵌入到各个产业之中,为此,构建数据要素与经济发展水平的交互项表示我国数字经济的发展水平(Digi×Pgdp)。控制变量包括技术进步、人均物质资本存量、经济发展水平、城镇化水平。其中,技术进步(Tech)选取各地区发明专利数的相对数,人均物质资本存量(Pcap)选取各地区各类企业全部物质资本存量水平的人均值,经济发展水平(Pgdp)选取各地区人均国民生产总值,城镇化水平(Urban)选取各地区的城镇人口占总人口的比例。

(三)数据来源和描述性统计

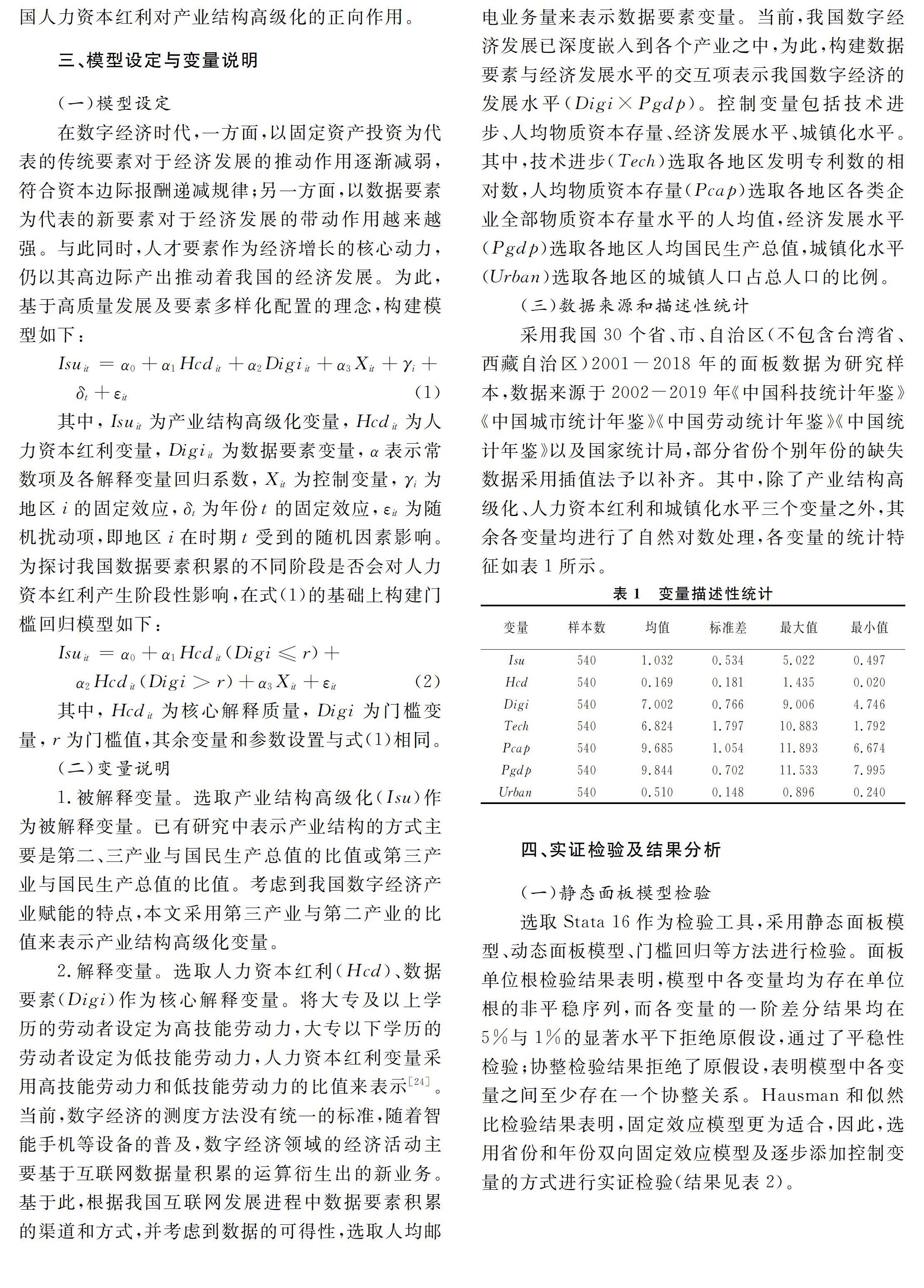

采用我国30个省、市、自治区(不包含台湾省、西藏自治区)2001-2018年的面板数据为研究样本,数据来源于2002-2019年《中国科技统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国统计年鉴》以及国家统计局,部分省份个别年份的缺失数据采用插值法予以补齐。其中,除了产业结构高级化、人力资本红利和城镇化水平三个变量之外,其余各变量均进行了自然对数处理,各变量的统计特征如表1所示。

四、实证检验及结果分析

(一)静态面板模型检验

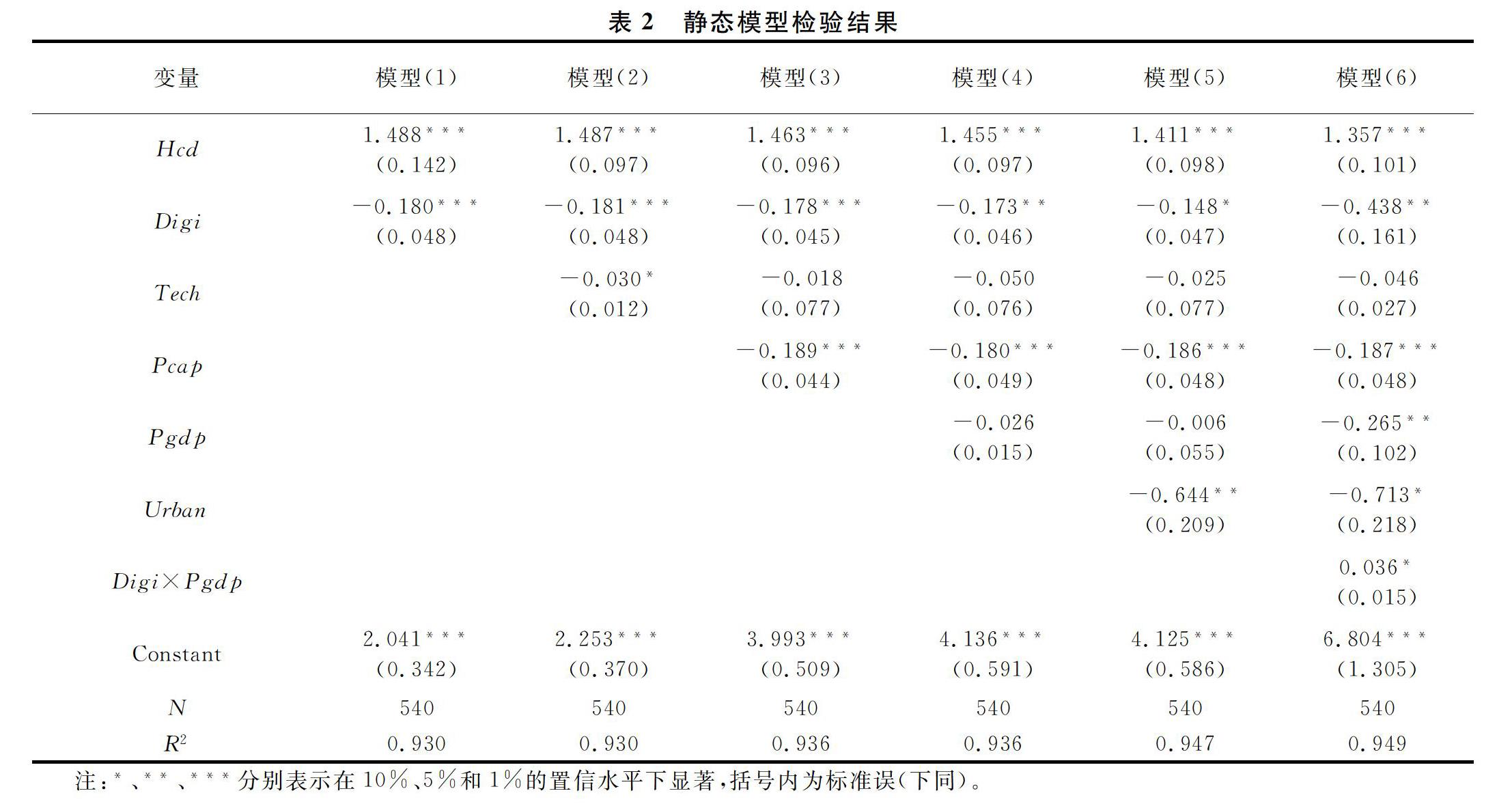

选取Stata 16作为检验工具,采用静态面板模型、动态面板模型、门槛回归等方法进行检验。面板单位根检验结果表明,模型中各变量均为存在单位根的非平稳序列,而各变量的一阶差分结果均在5%与1%的显著水平下拒绝原假设,通过了平稳性检验;协整检验结果拒绝了原假设,表明模型中各变量之间至少存在一个协整关系。Hausman和似然比检验结果表明,固定效应模型更为适合,因此,选用省份和年份双向固定效应模型及逐步添加控制变量的方式进行实证检验(结果见表2)。

表2中各模型的检验结果显示,伴随着各控制变量和交互项的逐渐加入,拟合优度持续提升,表明模型中各变量的选取具有一定的科学性及合理性。其中,模型(6)中绝大多数解释变量的检验结果都通过了显著性检验,表明该模型具备较高的显著性和拟合度。从核心解释变量的回归系数来看,人力资本红利与产业结构高级化之间存在显著的正相关关系,其回归系数达到1.357,表明我国现有的人力资本红利对于产业结构高级化进程有着重要的提升和推动作用。数据要素变量与产业结构高级化呈负相关关系,表明当前我国数据要素的积累水平尚未对产业结构高级化进程产生正向影响。交互项数字经济的回归系数达到了0.036,表明在我国数字经济的发展下,数据要素的积累将显著改善传统经济发展模式对于产业结构高级化的负向影响。究其原因,主要是由于我国数字经济发展仍处于初期阶段,其对产业结构高级化进程尚未呈现出显著的正向影响,未来有着较大的发展潜力。

控制变量中,人均物质资本存量、经济发展水平、城镇化水平的回归系数显著但呈现负向影响,表明在经济发展的新常态下,传统依赖固定资本投资的经济发展模式和城镇化建设模式已不能进一步推动产业结构向更高水平发展,也说明当前我国产业结构高级化进程需挖掘高质量人才与数字经济发展的新动力源。

(二)动态面板模型检验

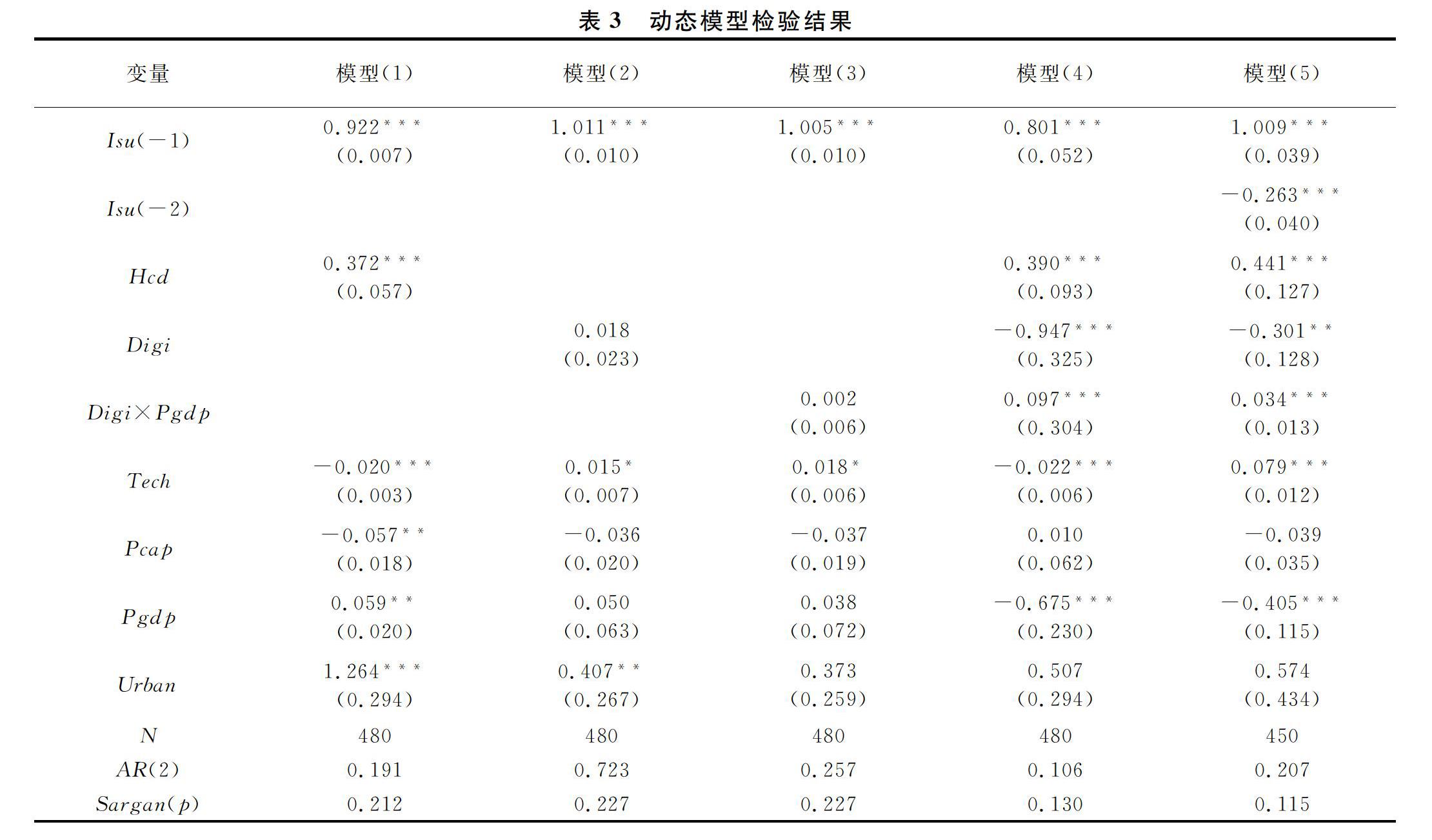

静态面板模型中各解释变量可能存在内生性,造成其检验结果的解释力不够突出,为此,采用动态面板模型的差分广义矩估计(GMM)方法考察数字经济、人力资本红利与产业结构高级化三者之间的动态关系。过度识别检验结果显示,可以加入被解释变量的一阶滞后项和二阶滞后项作为工具变量(结果见表3)。

表3的检验结果显示:各模型均通过了序列相关性检验及Sargan检验,模型(1)~(5)接受了原假设,即所有工具变量均外生且不存在二阶自相关,表明五个动态面板模型变量选择的有效性,各解释变量回归系数基本呈现显著状态。从检验结果来看,被解释变量产业结构高级化的一阶和二阶滞后项的检验结果显著,核心解释变量人力资本红利对于产业结构高级化发展的影响最为突出,即人力资本红利每增长1个单位,产业结构高级化能增长0.441个单位。数据要素的发展则对于产业结构高级化呈现负向影响,表现为当数据要素增长1个单位,产业结构高级化将减小0.301个单位,表明在动态检验过程中,单一维度的数据要素增加不能够推动产业结构高级化进程。从交互项来看,数字经济变量回归系数显著为正,表明在动态模型中数据要素的积累将显著改善传统经济发展模式对于产业结构高级化的负向影响。在各控制变量中,技术进步变量对于产业结构高级化呈高显著性的正向作用,当技术进步提高1个单位,产业结构高级化能提升0.079个单位。

综合比较多个差分GMM模型的回归结果可发现,人力资本红利和数字经济发展都显著地推动了我国产业结构高级化发展,数据要素的发展尚未能够给产业结构高级化产生实质性积极影响。因此,通过人才驱动战略并加快培育数字技术与经济发展相结合的数字经济新业态,才能实现我国产业结构高级化发展。

(三)稳健性检验

静态模型和动态模型的检验结果表明:人力资本红利和数字经济的发展有利于实现产业结构高级化发展。为检验结果的稳健性,采用替换变量的方法进行稳健性检验。一方面,核心解释变量选择将大专及以上学历就业人员占总体就业人员的比重作为原变量的替代变量;另一方面,选择滞后一期的数据要素变量作为核心解释变量的替换变量,同样,也替换了交互项数字经济变量中的数据要素变量。在完成替换后,同样采用省份和年份双固定效应模型来进行回归检验(结果见表4)。

表4中的稳健性检验结果显示,各模型的拟合优度均较好,其核心解释变量与控制变量的回归系数均与表2中各个模型检验结果的系数方向和显著性水平保持一致,且绝大多数解释变量的检验结果都在1%的统计水平上显著,从而证明回归结果的稳健性较好。

(四)异质性检验

静态模型、动态模型以及稳健性检验的结果均表明,人力资本红利和数字经济对产业结构高级化发展具高显著性的积极影响作用。鉴于我国东、中、西部地区的经济发展水平,特别是数字经济发展水平差异较大,东部沿海地区的高技能人才、产业集聚水平和数字化转型升级速度远高于中、西部地区,区域间的异质性可能对估计结果产生一定的影响,因此,异质性检验可考察数字经济、人力资本红利对我国东、中、西部地区产业结构高级化进程的影响作用(结果见表5)。

表5显示,各模型的拟合优度均较好,人力资本红利和数字经济发展对东部地区产业结构高级化发展具有显著的正向影响,但对中部地区和西部地区的影响作用不够积极和显著。究其原因,主要是:一方面,我国高质量的人力资本红利主要聚集在东部地区,也印证了近年来东部各大城市“抢人大战”的突出成果;另一方面,数字经济在东部地区的发展较为成熟,其对于区域产业结构高级化进程的影响更为显著。与此同时,虽然西部地区数字经济的发展对于产业结构高级化发展进程呈现出一定的抑制作用,但数据要素的聚集效应显著推动了区域产业结构高级化发展。表明当前我国数据要素积累所带来的直接影响将带动西部地区产业结构高级化进程,其新经济业态的数字化赋能将通过间接影响推动东部地区产业结构高级化进程。

五、进一步讨论

为进一步考察数据要素、人力资本红利与产业结构高级化进程的作用机制,特别是数据要素的不同积累规模对产业结构高级化边际影响的变化趋势,采用面板门槛回归模型(PTR)对原模型进行重新估计,考察解释变量对被解释变量影响的门槛效应。通过门槛个数检验发现,本文的模型更适合选择单一门槛,数据要素变量的门槛值为6.672。因此,选择数据要素变量作为门槛变量来考察人力资本红利变量在其不同数值下对产业结构高级化产生的不同影响(见表6)。

表6的门槛模型检验结果中,各解释变量的回归系数全部显著且模型的拟合优度较好。检验结果表明:当数据要素变量的值较小时(小于门槛值6.672),人力资本红利对于产业结构高级化具有不显著的负向影响;但当数据要素变量的值大于门槛值6.672时,人力资本红利对于产业结构高级化进程的作用方向和显著性特征产生反转。当数据要素积累到一定阶段后,人力资本红利将有利于产业结构高级化进程,即人力资本红利每提升1个单位,能推动产业结构高级化提升0.193个单位。显然,近年来,我国经济发展过程中的人才要素和数据要素已经形成了相互促进的良好发展态势,协同助力产业结构向更高层次跃进。各控制变量回归系数結果与前文部分模型的估计结果类似,其中,技术进步、人均物质资本变量和城镇化发展显著加快了产业结构高级化进程,但其作用尚未达到人力资本红利的效用水平。

总结来看,静态模型、动态模型的检验结果都表明人力资本红利有助力于推动我国产业结构高级化进程,且这样的结果在我国不同地区有所差别。门槛模型的检验结果表明,当数据要素积累到一定阶段,将提升人力资本红利对产业结构高级化的影响作用,验证了两个研究假设。因此,我国需根据不同地区的经济特点统筹规划人才要素与数据要素,以形成更高效率的要素资源配置模式,从而实现数字经济、人力资本红利与产业结构高级化的协调发展。

六、研究结论与政策建议

以上研究表明:(1)人力资本红利显著地推动了我国产业结构高级化进程。从异质性检验结果来看,东部地区的人力资本红利显著推动了区域产业结构高级化进程,而中西部地区由于人力资本红利的相对匮乏,导致其尚未对区域产业结构高级化进程形成积极影响。因此,针对我国不同区域需要实行更科学的人才要素资源配置方案。(2)当前,我国数据要素的发展不能直接作用于产业结构高级化发展,但能通过与新经济业态结合催生的数字经济推动产业结构高级化发展。从不同地区来看,数据要素的发展对西部地区产业结构高级化进程呈现显著正向促进作用,而数字经济发展尚未展现出这样的影响作用,表明当前我国数据要素与实体经济的结合发展尚未全面推动西部地区产业结构高级化进程。(3)只有当数据要素积累到一定水平,才能激发出人力资本红利对产业结构高级化进程的积极影响,这也说明数字经济的发展必须结合我国人力资本红利的优势才能真正发挥其最大效用。

根据研究结论,提出政策建议如下:(1)要持续提高劳动力供给质量,以延长人力资本红利的积极效应。相比于数据要素,人力资本红利所代表的人才要素在各模型中的表现都更积极、更稳健,表明要推动我国产业结构高级化进程和经济高质量发展的核心,仍在于充分挖掘我国现有的人力资本存量、增强未来人力资本质量。因此,各地区应当继续推进各类经济体制机制改革创新,通过加快要素市场化配置、特别是加快劳动力资源的市场化配置进程,推动我国产业结构高级化进程的驱动力从“人口红利”向“人力资本红利”转变,从而加快推进我国“人才强国”战略目标的实施。(2)加快发展各类数字经济新业态,以数字经济推动产业融合发展。数据要素对于我国产业结构高级化的积极影响必须结合各类新经济业态。当前,我国数字经济发展处于上升阶段,数字经济发展对产业结构高级化进程的影响作用仍有巨大的增长潜力。在我国“十四五”规划中,发展数字经济是重要议题,通过发展数字经济推动我国加快实现经济高质量发展是关键举措。因此,应推动数据要素和各类实体经济融合发展,以数字技术为核心加快建设产业互联网,进而通过产业内和产业间“数字赋能”实现企业内和企业间的“数字使能”。(3)以新基建加速数字经济发展,推动人才要素与数据要素协调发展。当前,我国新型基础设施建设能通过优化资源配置的方式加快以人才要素为代表的各类要素市场化配置进程,从而破解由于人才要素资源供需错配等问题对产业结构优化升级的阻碍。基于此,各地区应加快制定数据要素和人才要素相结合的发展规划,破解传统的数据孤岛、人才培养与企业用工需求不匹配等问题,实现“数据链”“人才链”“产业链”的融合发展。

参考文献:

[1] 陆旸, 蔡昉. 从人口红利到改革红利:基于中国潜在增长率的模拟[J]. 世界经济, 2016, 39(1):3-23.

[2] 徐少俊,郑江淮.信息化引致中国劳动力市场极化了吗——多层次技能深化假说与检验[J].经济问题探索,2020(7):157-167.

[3] 董翔宇,赵守国,王忠民.从人口红利到人力资本红利——基于新经济生产方式的考量[J].云南财经大学学报,2020,36(2):3-11.

[4] 蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010,45(4):4-13.

[5] 胡鞍钢, 才利民. 从“六普”看中国人力资源变化:从人口红利到人力资源红利[J]. 清华大学教育研究, 2011,32(4):1-8.

[6] Michaels G, Natraj A, Reenen V. Has ICT polarized skill demand? Evidence from eleven countries over twenty-five years[J] . Review of Economics and Statistics,2014,96(1):60-77.

[7] Vaisman Y, Nikiforova N. Development of industrial enterprises' dynamic capabilities in the digital economy[J]. Journal of New Economy, 2018,19(3):126-136.

[8] 劉毓芸,程宇玮.重点产业政策与人才需求——来自企业招聘面试的微观证据[J].管理世界,2020,36(6):65-79.

[9] 戴翔,刘梦,任志成. 劳动力演化如何影响中国工业发展:转移还是转型[J].中国工业经济,2016(9):24-40.

[10]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[11]李静, 楠玉.人力资本错配下的决策:优先创新驱动还是优先产业升级?[J].经济研究,2019,54(8):152-166.

[12]Schultz T.Investment in human capital[J].American Economic Reviews, 1961(1):1-17.

[13]刘智勇,李海峥,胡永远,等.人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小[J].经济研究,2018,53(3):50-63.

[14]白婧,冯晓阳.人力资本对产业结构高级化发展的实证检验[J].统计与决策,2020,36(4):67-71.

[15]吕洪燕,于翠华,孙喜峰,等.人力资本结构高级化对科技创新绩效的影响[J].科技进步与对策,2020,37(3):133-141.

[16]张同斌.从数量型 “人口红利”到质量型 “人力资本红利”——兼论中国经济增长的动力转换机制[J].经济科学,2016(5):5-17.

[17]张勇.人力资本贡献与中国经济增长的可持续性[J].世界经济,2020,43(4):75-99.

[18]丛屹,俞伯阳.数字经济对中国劳动力资源配置效率的影响[J].财经理论与实践,2020,41(2):108-114.

[19]李永紅,黄瑞.我国数字产业化与产业数字化模式的研究[J].科技管理研究,2019,39(16):129-134.

[20]蔡跃洲.数字经济的增加值及贡献度测算:历史沿革、理论基础与方法框架[J].求是学刊,2018,45(5):65-71.

[21]马文君,蔡跃洲.新一代信息技术能否成为动力变革的重要支撑?——基于新兴产业分类与企业数据挖掘的实证分析[J].改革,2020(2):40-56.

[22]郭凯明.人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J].管理世界,2019,35(7):60-77.

[23]胡俊,杜传忠.人工智能推动产业转型升级的机制、路径及对策[J].经济纵横,2020(3):94-101.

[24]赵恢林.人口流动管制与中国宏观经济波动——基于异质性技能视角分析[J].南方经济,2019(12):118-133.

(责任编辑:宁晓青)

Abstract:Based on provincial panel data, using the generalized method of moments(GMM) and panel threshold regression (PTR) method to systematic investigate the dynamic interaction between digital economy, human capital dividend and advanced industrial structure. The conclusion found that, under the development of digital economy, human capital dividend are beneficail to promote the advanced industrial structure. Different regions research found that, human capital dividend of east region and data element of west region will promote the regional advanced industrial structure. Further research found that, the efficiency of human capital dividend will be enhanced when the data element were accumulated on a certain level.

Key words:digital economy; human capital dividend; data element; advanced industrial structure