高职院校专业群与产业群协同发展的角色互动模型及实践取向

姜洋 易烨

摘 要:专业群与产业群协同发展是实现高职教育跨越式发展的内生动力,是呼应国家政策指向的现实规约,同时能为产业结构调整提供强有力的人才支撑。专业群与产业群协同发展的一个重要前提是明确各自的角色定位,根据不同角色进行分工协作,才能形成良性互动与发展。高职院校应通过科学布局专业群、建立校企“双主体”育人机制、重构专业群课程体系、依托创新服务平台助力产业转型升级和打造“四有三能”师资队伍等加强专业群建设,促进人才培养与经济发展互利、双赢。

关键词:高职院校;专业群;产业群;协同发展;角色互动模型

基金項目:2020年浙江省人力资源和社会保障科研项目“高职院校产教融合技能人才培养动力研究”(项目编号:2020048);2020年度杭州市哲社规划课题“杭州市高职智能制造专业群与产业群协同创新发展机制研究”(项目编号:Z20JC048)

作者简介:姜洋,男,浙江机电职业技术学院教务处副处长,副教授,主要研究方向为信息技术、职业教育;易烨,女,浙江机电职业技术学院教务处助理研究员,硕士,主要研究方向为高等职业教育。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1674-7747(2021)05-0038-06

进入二十一世纪以来,我国职业教育发展路径开始由量化扩张向质量提升转变,职业教育的内涵建设、人才培养质量、与产业对接融合等问题成为职业教育转型发展背景下的研究新热点,关于以专业群建设促进人才质量提升的结构性变革[1]的观点也由此产生,并且引起学术界的广泛讨论与研究。2019年4月,《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》明确提出,要集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群[2],高职院校专业群建设的重要性凸显。以专业群建设突破传统专业发展方式和教学组织形式[3],实现产教深度融合、专业群与产业群高度对接,已经成为高职教育研究的重要方向。因此,高职院校专业群与产业群协同发展在理论认识层面和实践探索层面都需要进行深入研讨。

一、高职院校专业群与产业群协同发展的内涵及价值取向

(一)高职院校专业群与产业群协同发展的内涵

1.专业群的内涵。“群”的概念源自经济学领域,而后逐渐向职业教育领域拓展。当前,国内学者对专业群内涵的界定尚未形成统一意见,而关于专业群的组群思路则主要集中在以下两个方向。一是围绕核心或特色专业组织专业群,即以某个核心或者特色优质专业为龙头专业,把与其相关的专业、技术领域相近或有共同基础的专业组成专业群,聚集群内资源,发挥资源共享优势,促进产业和经济发展。例如,袁洪志提出,专业群就是以重点建设专业为核心专业,若干工程对象相同、技术领域相近或专业学科基础相近的专业组成的集合[4]。二是基于产业逻辑和岗位逻辑,以服务区域产业群或相关技术领域为出发点,整合学校现有专业,组建相应的专业群,形成集群式的专业结构[5]。综合上述两种观点可以看出,他们的区分点主要在于以什么样的组群逻辑构建专业群,但出发点或落脚点都是基于或促进产业群的发展。因此,未来关于专业群的研究应以专业群的内涵建构及其与产业群的协同发展为研究重点。

2.产业群的内涵。产业群是指特定产业中互有联系的相关企业及政府、大学等机构聚集在特定空间的现象[6],进而构成具有群体竞争优势和集聚发展规模效益的产业空间组织形式[7]。作为外原动力主体,产业集群一般具有集聚效应、规模效应、外部效应和区域竞争力[8]。因此,从横向上看,产业群的生命周期性特征决定了其在不同环节需要具备不同技术技能的人才;从纵向上看,产业群的结构差异化发展决定了其所需技术技能人才的结构差异性。

3.协同发展的内涵。专业群与产业群的协同发展是双向互动关系,强调两者通过联合、统筹、协调相互协作,完成某一目标,促进共同发展,达到双赢。一方面,高职院校通过专业群建设整合优质资源、优化内部结构、发挥聚集效应,为产业群发展输送对口人才,回应社会技术进步和经济结构转变;另一方面,产业群与专业群通过建立长效合作机制为专业群建设提供实践资源、技术支持、师资辅助,促进高职院校再发展。

(二)高职院校专业群与产业群协同发展的价值归属

1.实现高职教育跨越式发展的内生动力。随着经济结构调整、产业转型升级以及人工智能等新技术的发展,人才需求结构变得日益复杂,仅具备单个技能的人才越来越难以适应岗位需求。构建与产业群协同发展的专业群,一方面,能够将产业的新技术、新工艺、新要求及时融入专业群人才培养,促进产业需求与人才培养的衔接,有效提升人才培养的针对性及适应性;另一方面,通过重构专业群课程体系、整合教学资源、与产业群共享实习实训资源等手段,可以提高高职院校教学的软硬件实力,全方位提升高职院校的综合办学水平和复合型技术技能人才培养质量。

2.呼应国家政策指向的现实规约。专业群与产业群协同发展是职业教育相关国家政策的重点内容。2006年,《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》指出,要“形成500个以重点建设专业为龙头、相关专业为支撑的重点建设专业群,提高示范院校对经济社会发展的服务能力”[9],其中“对经济社会发展的服务能力”就是指向职业院校专业建设要对接区域产业。2015年,《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》提出,要“围绕各类经济带、产业带和产业集群,建设适应需求、特色鲜明、效益显著的专业群”[10]。此后的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》《国家职业教育改革实施方案》和《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》等文件进一步对专业群与产业群的要素融合等方面作了重要阐述。可以说,建立与产业群协同发展的专业群已成为国家高职教育的重要建设目标之一。

3.促进产业结构调整的人才支撑。“十三五”以来,我国经济转型升级和产业结构调整进入改革深水区,产业结构追求具有效益性、合理性、可持续性和协调性的高质量发展道路。随着工业化水平的提升和新兴技术的涌现,各产业分化越来越精细,各个产业之间的关联性也逐渐增强,现代化产业呈现出既高度分化又高度综合的发展趋势[11]。在这种发展背景下,产业对高素质复合型人才的需求日益迫切,人才供给不足的结构性矛盾日益突出。高职院校作为技术技能人才培养的主阵地,要勇于承担促进我国经济社会发展的历史重任,针对现代化产业高度分化又高度综合的發展特征,积极构建与产业群相适应的专业群结构,提高人才培养的针对性和有效性,形成高职院校专业群与区域产业群相互支撑、相互促进的良性发展模式,带动区域内教育、经济、社会服务的全面发展。

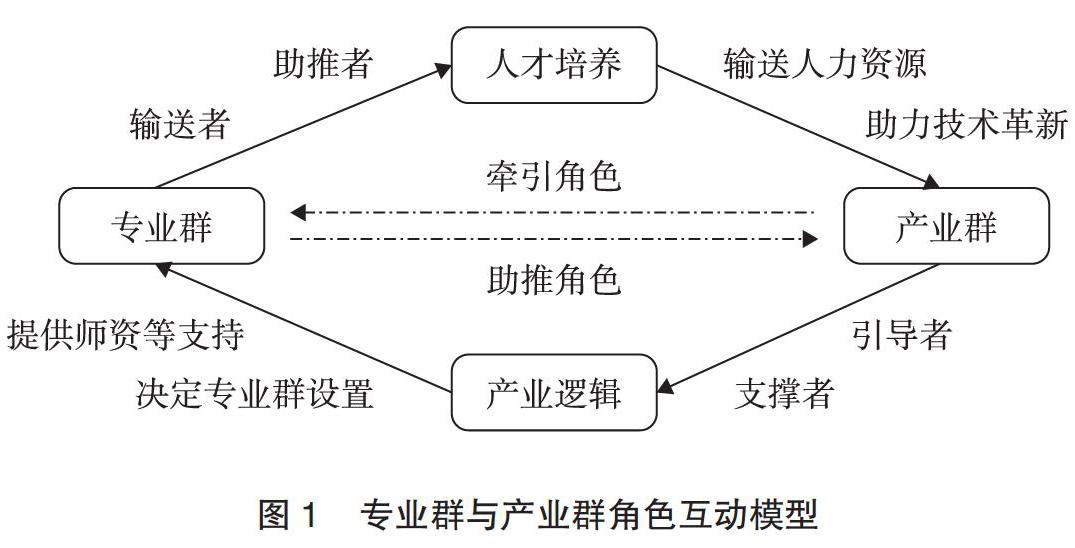

二、高职院校专业群与产业群协同发展的角色互动模型

专业群与产业群协同发展的一个重要前提就是要明确各自的角色定位,根据不同角色进行分工协作,这样才能形成良性互动与发展。产业群作为牵引角色,产业逻辑决定了专业群的设置方向,也为专业群的建设提供物质与人力保障;专业群作为产业群发展的助推角色,为其发展输送人力资源并促进其技术创新。具体的角色互动模型如图1所示。

1.产业群是专业群建设的“引导者”。产业逻辑是专业群构建的出发点,高职院校应依据产业逻辑构建适应产业群需求的专业群,即基于产业结构、产业空间布局和产业链组建专业群,专业群内各专业与产业有着明确的对应关系,产业的调整和转型升级决定着专业群的调整和优化[12]。以产业逻辑为出发点构建专业群主要体现在以下两个方面:一是应依据“产业群—岗位群—专业群”三链联结的原则组建专业群,确保专业群与岗位群适配,与产业群互动良好;二是通过课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接,实现人才培养“精准定位”,确保高职院校所培养的技术技能人才规格与产业需求高度吻合。

2.产业群是专业群建设的“支撑者”。一方面,产业群为专业群人才培养提供一系列物质支持。职业教育的人才培养从来都不是校园内的“闭门造车”,它需要一系列来自外部环境的支持,其中最重要的支持来自于产业群。产业群为专业群人才培养提供师资、设备、技术、教学内容及教学场地等,帮助高职院校提升技术技能人才培养质量。另一方面,产业群为专业群人才培养提供实践平台。产业群囊括了产业上下游中的各个岗位,为高职学生的实习实训提供了更多的“试错”机会,让学生有更多的机会探索更适合自己的职业方向,为其职业发展提供广阔空间。

3.专业群是产业群发展所需人力资源的“输送者”。高职教育的“职业性”特点决定了其人才培养必然服务于产业发展、经济增长。现代产业是被科学技术高度“武装”的产业,技术和工艺的迭代是现代产业发展进步的基本特征,而新技术、新工艺的应用和推广,又高度依赖高素质技术技能人才[13]。同时,随着大数据技术、人工智能等新兴技术的崛起,产业融合程度加快,职业分化加剧,专业边际逐渐模糊,经济社会发展对复合型技术技能人才的需求增加。高职院校通过整合、优化专业群内资源,以专业群发展模式把握产业集群发展态势,提升复合型技术技能人才培养质量,从而为产业发展、经济转型升级提供强有力的人才支撑。

4.专业群是产业群创新发展的“助推者”。创新发展和技术革新是产业群适应经济结构优化升级的关键。专业群建设是职业教育教学改革的关键内容,也是提升职业教育服务区域产业发展能力的最直接手段[14]。《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》明确提出,要“同步规划职业教育与经济社会发展,协调推进人力资源开发与技术进步,推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套”。这说明国家十分重视专业群建设对产业和经济发展的重要作用。高职院校专业群以协同创新中心为载体,积极开展技术研发和知识创新、科技成果转化及社会服务,能为产业群的创新发展提供技术和科研支持,对产业群的发展具有重要意义。

三、高职院校专业群与产业群协同发展的实践取向

专业群与产业群协同发展能够实现高职院校和产业发展的双赢,因此,在实践中高职院校如何把握专业群与产业群的互动原则,以专业群建设为抓手,促成人才培养与经济发展互利与双赢是专业群与产业群协同发展的关键。本文以浙江机电职业技术学院为例,从专业群布局、校企协同育人、课程体系建设、技术创新及师资队伍建设等方面探讨如何加强专业群建设,以促进专业群与产业群协同发展。

(一)出发点:科学布局专业群,主动对接区域经济和产业发展

适应区域经济社会发展是专业群的组织逻辑,契合产业结构调整是专业群的发展动力[15]。加强对区域经济和产业发展的适应能力,要求专业群建设必须把握两个原则。一是专业群应以区域经济特色为核心进行科学布局;二是应围绕产业群发展和人才培养实际适时调整,形成动态调整机制。例如,浙江机电职业技术学院为主动适应浙江省高端装备制造、新材料、新能源汽车、数字创意、新一代信息技术等高新、特色和战略新兴产业发展对高素质技术技能人才的需求,首先对二级学院设置和专业群布局作出了优化调整,对实训资源、教师资源、课程资源等进行重新整合与合理调配,以“人工智能+、信息技术+”推动专业(群)的转型升级,将原有六大专业群升级为“2+5”七大专业群(以智能制造技术和智能控制技术两大国家级高水平专业群为引领和示范,带动现代信息技术、智慧交通技术、创意设计、增材制造技术和数字商贸五大专业群建设),从而更好地服务浙江经济社会高质量发展。此外,学校利用大数据、人工智能等现代技术手段,对接智能制造产业,开展产业结构变化、新技术应用、市场需求变动等相关数据采集与分析,预测产业企业人才需求信息,了解用人单位能力评价标准,对专业人才培养目标、专业教学标准、课程标准及师资队伍等进行精准评价,确保专业群建设与产业发展同步,完善专业联动发展、动态调整机制,形成专业群设置与产业发展需求、专业群实际建设情况之间的动态联系、良性调整。

(二)立足点:建立校企“双主体”育人机制,形成校企协同育人合力

产教融合是产业与教育两个系统基于共同利益,发挥各自资金、技术、师资等优势资源,开展深度合作的发展模式[16]。一方面,高职院校应树立协同发展理念,与合作企业确立共同发展愿景。校企双方应遵循“共谋、共建、共享、共管、共赢”原则,充分发挥各自优势,建立战略伙伴关系,共同谋划发展、共同建设项目、共享资源成果、共组管理机构,实现互利共赢。另一方面,高职院校应建立校企“双主体”育人机制,形成育人合力。浙江机电职业技术学院与行业知名企业合作,建成了特色产业学院、混合所有制学院等产教协同育人实体,校企共同招生、共同商定人才培养方案、共同设计课程体系、共同组建师资团队、共同实施教育教学、共同建设专业课程与实训基地、共同参与管理与考核评价,形成了校企共同育人开展专业群人才培养的长效机制。例如,2020年5月,学院与浙江能源集团按混合所有制培养模式成立浙江能源学院,将企业培训体系与学校教学方案相结合,将企业工程师的专家角色与教师角色相结合,将企业评价与教学评价相结合,将企业管理制度与教学管理制度相结合,实现产教深度融合。

(三)落脚点:重构专业群课程体系,加强课程资源建设

课程是实现专业群内部耦合、集聚发展的主要纽带。专业群内各专业相关课程的融通和共享,以及课程模块的选择和重组是专业群建设的基本要求,也是群内各专业间潜在知识关系的显性表示。课程设置及其优化是保证专业群人才培养质量、产教深度融合、群内协同发展的基本抓手[17]。浙江机电职业技术学院以“基础课程共享、专业方向分流、职业技能可选”为思路,构建“公共基础课程+专业群共享课程+专业核心课程+X个职业技能课程”课程体系。公共基础课程、专业群共享课程重在夯实学生的专业基础知识和技能基本功,同时专业群共享课程要保证有较好的迁移性和可持续性;专业核心课程旨在深化学生的专业技术技能;X个职业技能课程是针对产业群内核心岗位的技术技能,为学生获得职业技能等级证书而开设的课程,能够满足学生的个性发展需求,拓展其成长通道。

(四)突破点:依托创新服务平台,助力产业转型升级

《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》将技术技能创新服务平台建设作为“双高”建设十大任务之一,充分说明高职院校在技术技能创新服务上的重要性。高职院校在技术供给上应充分发挥自身优势及特色,在做好技术“融入”的同时,还应积极开展技术技能积累和技术“输出”。例如,浙江机电职业技术学院发挥学校智能制造专业群资源优势,围绕智能制造应用技术,依托“中小企业车间智能化改造应用技术协同创新中心”“知识产权研究与服务中心”“智能轨道交通机电技术技能创新服务平台”和“工业机器人应用技术技能创新服务平台”,完成了一批企业智能化改造、智能工厂建设等标志项目,建成了“科技创新与成果转化特区”,促进了创新成果与核心技术产业化,创立了科研反哺教学的“机电模式”。

(五)支撑点:组建教学创新团队,打造高水平师资队伍

高素质教师队伍是专业群建设的基础和保障,因此,高职院校要建设一支数量充足、专兼结合、结构合理、德才兼备的教学团队。一是组建个体特长突出、知识互补的教师教学创新团队,跨专业组建模块化课程教学团队,强化专业群共享课程教学力量。二是搭建专业群教师能力发展平台,以“学、赛、研”相结合的方式,不断提升教师的“四有三能”素养,即培养教师有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心,能胜任理论教学、能胜任实践教学、能与企业合作开展应用研究。三是要加强企业技术专家的引进,形成“双师结构”的师资队伍,确保教师整体素养与产业发展相匹配。例如,浙江机电职业技术学院与西门子、海尔等国内外著名制造企业合作,培养、引进、聘任智能制造专业群中智能控制、数控系统维修、工业机器人、物联网等领域的高水平师资,领军省内智能制造专业群复合型人才的培养。

参考文献:

[1]杨云.高职教育专业群建设研究[J].教育与职业,2016(21):53-56.

[2]教育部,财政部.教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见[Z].教职成〔2019〕5号,2019-03-29.

[3]沈建根,石伟平.高职教育专业群建设:概念、内涵与机制[J].中国高教研究,2011(11):78-80.

[4]袁洪志.高职院校专业群建设探析[J].中国高教研究,2007(4):52-54.

[5]周桂瑾.高职院校专业群建设模式的研究与实践[J].职业技术教育,2017,38(29):24-27.

[6]迈克尔·波特. 国家竞争优势[M].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002:2.

[7]刘家枢,高红梅,赵昕.适应区域产业集群要求的高职专业集群发展对策思考[J].现代教育管理,2011(4):38-41.

[8]谭起兵.职业教育特色专业群服务产业集群内涵建设与路径探析[J].中国职业技术教育,2020(8):54-59.

[9]教育部.关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见[Z].教高〔2006〕14号,2006-11-03.

[10]教育部.关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见[Z].教职成〔2015〕6号,2015-07-27.

[11]苏荟,张宝文.“双高计划”引领下高职院校专业群协同性建设的价值导向、现实困境及发展路径[J].中国职业技术教育,2020(32):62-68.

[12]李書光.高职院校特色专业群建设的研究综述[J].职教通讯,2018(14):18-21.

[13]温贻芳,苏益南,苏华.新技术新经济背景下高职专业升级的战略思考——制造类专业随动产业升级系统方案应对挑战的方略[J].高等工程教育研究,2018(5):135-142.

[14]邱福明,鞠紅霞.高职专业群与产业链协同创新的价值与路径探索[J].中国高等教育,2020(Z3):76-78.

[15]郭福春.高水平专业群在高水平高职院校建设中的现实意义分析[J].中国职业技术教育,2019(5):20-23.

[16]刘晓,段伟长.产教融合型企业:内涵逻辑与遴选思考[J].中国职业技术教育,2019(24):9-14.

[17]米高磊,郭福春.“双高”背景下高职专业群建设的内涵逻辑与实践取向——以浙江金融职业学院为例[J].高等工程教育研究,2019(6):138-144.

[责任编辑 贺文瑾]

The Role Interaction Model and Practice Orientation of the Coordinated Development of Professional Group and Industrial

Group in Higher Vocational Colleges

——Taking Zhejiang Institute of Mechanical and Electrical Technology as an Example

JIANG Yang, YI Ye

Abstract: The coordinated development of professional group and industrial group is the endogenous power to realize the leap forward development of higher vocational education, and is a realistic regulation in line with the national policy direction, and provides strong talent support for industrial structure adjustment. One of the important prerequisites for the coordinated development of professional groups and industrial groups is to define their roles and cooperate according to different roles, so as to form benign interaction and development. Vocational colleges should strengthen the construction of professional groups in the aspects of scientific distribution of professional groups, establishment of "double main body" education mechanism, reconstruction of curriculum system of professional groups, support industrial transformation and upgrading based on innovation service platform and build "four-have and three-abilities" teachers, so as to promote the mutual benefit and win-win of talent training and economic development.

Key words: higher vocational colleges; professional group; industrial group; coordinated development; the model of role interaction