消费主义文化与符号崇拜:“分数膨胀”的内在逻辑

王立成

(南京大学 教育研究院,江苏 南京210093)

一、引言

分数,作为教育评价的重要形式,已经成为全球高校区分学生的基本分类和信号传递机制。[1]分数不仅标志着学生的学业能力,在某种程度上也反映了高校的教学质量和人才培养水平。[2]随着高等教育从精英化阶段步入大众化和普及化阶段,学生的学业分数在较长时间内呈现出明显的增长,但其增长远高于学生真实能力的提高,[3-5]即出现了“分数膨胀”现象。[6-7]

分数的“膨胀”,一方面反映出高校对学生学业评价的失灵,另一方面表明了高校人才培养质量和学术标准的下滑。[8]尽管国内高校在考试管理方面采取“标准分”“分数正态分布”和“考卷效度分析”等措施来抑制“分数膨胀”,[9]但其本质只是“头痛医头、脚痛医脚”。在如今高等教育回归“育人”的现实要求下,“分数膨胀”严重制约着高校的教育质量和学生素质的提高,其背后的内在逻辑亟待进一步探究。

通过对高校学生课程成绩与评教得分的数据研究,Krautmann和Sander、[10]Mcpherson和Kim[11]发现,课程成绩与评教分数成正相关,并进一步指出教师可以通过“放松”课程成绩来“购买”评教得分。与此同时,Gorry的研究指出,教师采取成绩限制的方式会显著降低学生的评教分数。[12]由此来看,学生与教师之间可能存在合作或共谋,即教师给学生打高分,学生给教师评高分,赵颖[13]、黄桂[14]的研究也证实了这一点。此外,有学者认为,选修制度的引进会促使学生普遍追求高分课程,[15-16]并且赵颖和哈巍[8]发现选课策略对“分数膨胀”有着较强的贡献,贡献率已超过5%。从外部环境来看,随着高等教育入学率的提高,大学能否毕业已经不足以成为判断个人能力的重要信号,学业成绩开始成为雇主关注的重要因素,因此分数的普遍“膨胀”是高校面对就业市场压力下为维持学校声誉的消极反应。[9]也有学者认为,“分数膨胀”是消费主义对高等教育冲击下的结果。[17]

目前,大多学者将“分数膨胀”的动因归结于教学管理相关制度的失灵,即学生评教制度和选课制度的过度使用,部分学者利用社会环境与高校的互动来解释“分数膨胀”,但鲜有学者将“分数膨胀”置于高等教育的消费主义文化环境下进行深究,基于成本收益这一量化方法的研究更是少之又少。因此,本文基于消费主义文化视角,采用成本收益的方法来研究“分数膨胀”的内在逻辑,并尝试为解决教育评价失灵,发挥高校“育人”功能提出相应的对策。

二、高等教育的消费主义倾向

20世纪80年代以后,由于经济的持续低迷,美国高等教育领域的财政资助大幅度减少,公立高校纷纷效仿私立高校寻找私人资助作为办学经费的主要收入渠道。[18]办学经费来源的转变促使高校将高等教育视为私人商品,在市场上公开营销与买卖。由此,高校逐渐演化为“教育”商品交换的特定场所,“学生是消费者”的观念盛行一时,Stadtman[19]将这一时期高等教育的变化称之为“学生消费主义”。与美国类似,英国和澳大利亚削减公共财政在高等教育领域的投入,积极将市场机制引入高等教育,鼓励高校自筹经费,[20]“学生消费者至上”的理念被一度认可。在中国,西方的消费主义思想在改革开放之后进入中国,20世纪90年代末的高校大扩招引起了公众关于教育商品属性的关注与讨论,[21]但此时高等教育并没有被消费主义文化较大程度地渗透,高校依旧有着较强的自我保护功能。[22]直到21世纪初,我国高等教育毛入学率达到12.5%,高校的学生规模在不断扩大,而政府由于财政困难并没有增加相应的经费投入。为了解决高等教育入学率的提高与政府公共财政投入不足之间的矛盾,政府开始实施高等教育学费制度,同时鼓励高校自创收入。伴随着高校缴费入学制度的实施,消费主义正式“入驻”高校。同时,随着高等教育从精英化阶段步入大众化和普及化阶段,高等教育领域的消费主义在不断扩张与自我强化。

随着高校消费主义文化的形成,“教育”被视为商品,“学校”被视为超市,教育的功用受到越来越多的关注,教育的“育人”价值逐渐被忽视。同时,学生与教师间传统的师徒角色扮演遭到破坏,学生由“求学者”异化为“消费者”,教师由“教化者”异化为“服务者”,并且高校逐渐沦为“教育”商品交换的市场。并且,学生对“教育”商品质量好坏的评价是建立在其是否能够满足自我欲望的需求。[23]在消费主义文化下,符号化与娱乐化是消费主义文化的重要特征,[18,24]娱乐化是指学生对于教育的态度是“购买”而非“接受”,学生并不关心教育过程中的知识学习与技能训练。[25]符号化是指学生购买“教育”商品的目的不仅是提升个人人力资本,更是想要获得商品背后所蕴含的社会公众所追捧的附加符号价值。[26]伴随着消费主义文化的盛行,高等教育领域出现了高校实力的标签化、专业抉择的功利化、课程修读的分数化以及学历层次的攀高化等特点。

1.高校实力的标签化

当前,我国高等教育市场并非是完全竞争市场,其关键在于高校类型多、质量层次不齐。学生在高等教育市场选择高校就读时往往很大程度上迎合社会偏好,尤其是在高等教育入学率不断增长提升的现实背景下。社会公众所偏好的高校往往会给学生带来更高的效益或满意度,其原因在于市场经济下就业市场对该类高校学生的认可与追捧。社会公众在高等教育领域中的偏好主要表现为两种形式:第一,高校排行榜。社会公众对高校按照一系列的标准进行排名与分档,如中国大学排行榜、武书连排行榜和校友会排行榜等,排名越靠前的高校,在高等教育市场中的层次越高,社会对其偏好越大,其毕业生的“价格”越高,学生选择入学就读的概率就越大;第二,高校“帽子”。高校所谓的“帽子”是指高校所获得社会公认的称号,例如“C9联盟”“华东五校”“985/211”和“双一流”等,戴“帽子”的高校俨然成为阶层流动的平台和日后成才的捷径,其相对更容易获得社会公众的承认与崇拜。因此,学生在进行学校选择时也会青睐于“帽子”高校。

从高校自身来看,无论是排名还是“帽子”,这些标签均是高校在社会公众心中的综合实力的衡量。社会公众基于这样的衡量选择“消费”的对象,即标签成为社会公众对高校偏好的标准,同时也是高校获取社会资源多寡的标准。因此,高校为保证在高等教育市场中对资源获取的绝对优势地位,会自发维护或追求自身的标签效应。

2.专业抉择的功利化

专业关乎学生的未来就业方向与研究道路,因此专业的选择是学生继择校后的又一重要选择。在高等教育步入大众化和普及化阶段下,高校毕业生在就业市场中面临的竞争与挑战日趋激烈,大多学生对于专业的选择并非依据个人的兴趣爱好,而是基于就业市场中的就业率、工资待遇和发展前景。进入“好”的专业被认为是拥有一个好的“钱程”或获得进入高收入群体的“通行证”,例如金融、互联网和人工智能等专业,而那些注重“人文素质”的专业却处于无人问津阶段。[22]在功用心理的驱动下,学生对专业的选择和期待与社会市场经济需求紧密相连,市场需求成为专业值不值得就读的标尺。[27]随着市场经济的发展与演变,“热门”专业和“冷门”专业相互更替,“热门”专业始终(是)学生进行专业抉择的风向标。

3.课程修读的分数化

进入高校后,学生的主要学习方式是正式的课堂学习。然而,学生与教师角色的异化使得学生并不关注课程内容,而只看重课程最后的成绩得分。[28]课程成绩得分与学生在校期间的奖助学金评定直接挂钩,甚至直接影响到日后进入就业市场的机会。[16]学生对课程高成绩得分的获取并非是通过“购买”,而是通过一系列的“消费”策略。就所学习的课程类型而言,在读课程大致可以分为必修课和选修课。从学生的选修课学习状况来看,大多学生所选择课程的内容往往是来源于隐藏在学生口口相传的“水课大全”,[29]这类课程具有给分高、课程难度低和课程考核简单等特点,学生的这种选课策略可以归因于“花最少的钱和精力获得最高的分数”的消费心态。[21]与此同时,就必修课而言,学生试图通过评教的方式来迫使教师转变教学方式,“放松”给分标准,向学生的功利主义妥协。[30]

4.学历层次的攀高化

学历标志着个人的受教育程度和知识能力水平,同时在就业市场中充当着求职者的综合能力证书。然而,随着高等教育的不断普及,本科学历的含金量逐渐降低,单凭普通本科学历难以获得用人单位的青睐,学生试图通过继续深造来增加学历的含金量,即由本科学历晋升至硕士学历,再由硕士学历晋升至博士学历,甚至博士后。此外,也有学生尝试让学历“海外化”来增强就业竞争力,即在国外获取相应学位。就业市场用人单位对学历层次的歧视,促使高学历成为就业机会获取和日后高收入的信号,进而使得学生不断关注如何快速获取高学历,忽视高校就读期间的能力培养。

三、符号崇拜下“分数膨胀”的机理

在消费主义文化下,学生购买“教育”商品时的动机往往取决于商品能否带来满足感或快感,即商品给学生所带来的效用是否是最大的或最优的。而教师生产“教育”商品也取决于商品是否可以带来效用及其最大化。作为“教育”商品交换的场所,高校支持或保护这种交换法则亦是取决于其是否可以带来效用的增加。在符号消费下,“教育”本身的价值即知识的获得并不能成为消费行为下的效用,反而分数是其更重要的表征。

1.分数即净收益

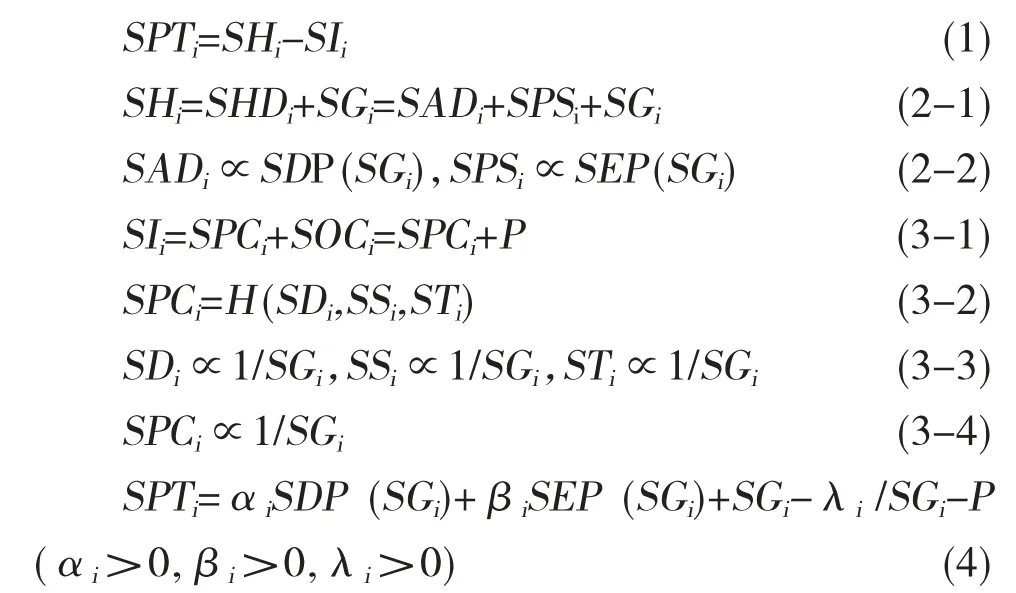

“分数膨胀”,名为分数,实为课程,课程是“分数膨胀”的唯一载体。基于学生符号消费特点和功用心理,学生课程“消费”的标准是追求课程净收益(SPTi)的最大化,即课程收益(SHi)与课程投入(SIi)差值的最大化。而课程收益主要分为课程未来回报的贴现(SHDi)和课程的成绩得分(SGi),其中,课程未来回报的贴现主要由未来就业市场工资的贴现(SPSi)与学生奖助学金的贴现(SADi)组成。并且,未来就业市场工资的贴现与学生工作就业的概率(SEP)成正相关,学生的课程得分越高,学生成功就业的概率也会越大;学生奖助学金的贴现与学生获得奖助学金的概率(SDP)成正比,而学生获得奖助学金的概率是关于课程成绩得分的增函数(SDP(SGi))。学生在课程方面的投入主要分为隐性投入(SPCi)和显性投入(SOCi),隐性投入包括学生的时间和精力(t和e),这一部分投入是课程难度、课程考核严厉程度和课程任务量的增函数H(SDi,SSi,STi),并且课程难度、课程考核严厉程度和课程任务量与课程成绩得分成反比,即课程难度越高、课程考核越严厉、课程任务量越多意味着课程得分越低,故学生的隐性投入在某种程度上与课程成绩得分成反比。学生在课程方面的显性投入即为课程的价格,而我国高等教育所实施的选课制度并非是缴费选课,而是统收统选,即选课市场上各课程的价格是相同的,并无明显区别。

其 中,αi、βi、λi分 别 为SADi与SDP(SGi)、SPSi与SEP(SGi)、SSi与1/SGi的相关系数。

通过上述公式的迭代,最终得到公式(4)。公式(4)显示,学生的课程净收益(SPTi)是课程成绩得分(SGi)的单调增函数,即课程的得分越高则会带来学生净收益的增加。因此,课程的成绩得分成为学生“消费”的唯一信号和符号,学生通过过去高年级学生的经验而获得该信号。教师作为“服务者”,通过不断提高分数以满足学生的偏好,进而吸引学生的“消费”。在此值得深究地是,教师为何要强化分数这一信号?

作为“服务者”,教师名义上提供的是“课程”产品,实际上是售卖分数,因为学生的需求是分数。教师提供课程服务的净收益是课程的收益(THi)与课程投入(TIi)的差值,差值越大则意味着教师越会提供i课程。教师上课的收益由两部分组成:一是教师的课时费(TRi),而教师的课时费与课程的时长(TCi)挂钩,即课程的上课时间越长,教师的课时费越多;二是教师在学生中的声誉,教师在学生中的声誉主要由学生进行评价,学生的评价可以分为正式评价SFi(T)和非正式评价SIFi(T)。学生对教师的正式评价是学生基于评教制度给予的评分,而非正式评价是教师在学生群体中的声誉。但无论是正式评价还是非正式评价,学生评价的标准是其净收益的大小,即学生所获得净收益越大,学生的满意度越高,学生对教师的评价也就越高。然而,学生的净收益与成绩得分成正比,因此学生的评价与学生的分数成正比关系。另外,教师在课程上的投入主要是备课的时间和精力(TIi)。

其中,ρi、σi为SFi(T)与SGi、SIFi(T)与SGi间的相关系数。

公式(7)显示,最终教师的净收益是关于学生课程成绩得分的单调增函数,即教师给学生的成绩得分越高,其净收益就会越大。与此同时,需要关注地是教师的净收益是关于教师课程投入的单调减函数,即教师投入越低,教师的净收益越大。当教师降低投入后,学生反而更加无法在课程中获得知识的增长。在这一前提下,当教师不断提高学生成绩得分后,学生的“分数膨胀”被进一步强化。教师这种“服务者”逻辑也恰好能说明学生必选课程的“分数膨胀”。

进一步地,当分数成为选课市场上的唯一标尺后,“高分课”对“低分课”就会产生挤压效应,也就是所谓的“劣币驱逐良币”现象。由此,课程失去了其知识传授的作用,分数失去了其准确反映学生真实学业能力的功能,而异化为消费主义文化下学生和教师追逐课程“净收益”的刺激性符号。

2.分数即声誉

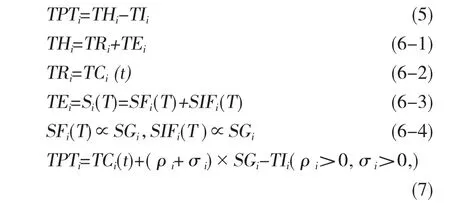

随着高等教育普及化过程的推进,高校的学术研究和学生就业越来越受到重视。高校对“象牙塔”的突破,使得高校需要用绩效向社会换取资源,[31]而高校的绩效在社会中的表现即为学校的声誉(CP)。高校的声誉主要依靠高校的学术研究(SR)和学生就业(SE)来提升。高校毕业生的就业状况取决于就业市场对其能力(AB)的偏好(MS),就业市场的偏好建立在学生的毕业院校排名(CR)、学历层次(SEL)以及学生的学业评价(SAE)上。假设学生毕业后在就业市场上与其类似高等教育背景的学生进行竞争,即学生间的毕业院校排名差距不大,学历层次大致相同,那么学生的学业评价即成为学生获得就业单位青睐的重要因素。进一步,学生的学业评价反映在学生的学业成绩上,即LG。反观高校的学术研究,学术研究成果需要教师对科研方面的大量投入(时间为t,精力为e),高校要求教师加大科研投入,则意味着教师对教学方面减少投入,教师在教学方面投入的减少符合其净收益最大化的逻辑。

其中,ξ为SE与AB间的相关系数。

通过相关公式的迭代,公式(10-2)显示,高校为了提高自己的绩效,一方面会提高学生的分数来帮助毕业生迎合就业市场的偏好,从而进一步提高毕业生在就业市场的竞争力,另一方面会促使教师“牺牲”教学投入从而换取科研投入的增加,即“重科研轻教学”。随着教师教学投入的削减,一方面意味着教师所教的知识将会“大打折扣”,而课程分数由于其自身刚性并不会下降,导致学生课程分数被动“膨胀”;另一方面,教师也会基于净收益最大化原则提高分数。简而言之,学生分数的“膨胀”是高校基于就业和科研压力下符号的自我强化。

四、如何破除“分数膨胀”怪象

基于上述分析,可以看出“分数膨胀”一方面是符号消费下学生与教师对“净收益”(即分数)追逐的必然现象,另一方面是高校为维护其社会“垄断”地位的符号自我强化。因此,解决高等教育领域的“分数膨胀”问题,让教育重新回归“育人”的功能,需要从学生、教师和高校三个主体进行探讨。

1.唯能力而不唯分数,学生应构建以能力为导向的发展观

“分数膨胀”的盛行一方面会导致学生对自身能力认识的偏见,造成学生“高分低能”的错配;另一方面会造成就业市场对劳动力分配成本的增加,使得就业市场逐渐质疑高校的教学质量,从而降低高校的社会声誉,反过来亦会抑制学生进入就业市场。简而言之,学生的“分数膨胀”会造成学生长期发展的受限。根据现代人力资本理论,学生就业收入的增加和社会地位的提升关键在于其所掌握的知识和技能,而非所谓的分数、学历层次等符号。并且,伴随着高校的扩招趋势,具有类似高等教育背景的毕业生数量将大大增加,远高于就业市场的实际需求,因此,用人单位对学生综合能力的重视与强调也将成为必然趋势。此外,我国高新技术产业发展受限,核心技术遭到国外“卡脖子”威胁,这在一定程度上也反映出我国科技产业的发展仍需要学生真实能力的支撑,而非分数的多寡。

2.教师应加强职业道德修养,重拾“教化棒”

教育,实际上并不是一个行为,而是一系列过程。教师一方面需要对学生进行长期的、合适的、系统的言传身教,另一方面需要对学生进行准确适宜的教育评价,以供学生“吾日三省吾身”。教师在整个教育过程中所表现出的错误行为都容易对学生产生错误的示范与引导效应。尽管教师受雇于高校,教师承担高校所安排的科研与课程教学任务以换取薪水,看似是高校与教师之间的工作契约,但教师的“教化者”角色定位并未发生变化。教师对学生的任一教育行为均要符合师风师德,否则就违背了教育的初衷。就分数而言,学生对分数的态度由教育手段异化为教育目的,其问题的关键也在于教师并未充分扮演好“教化者”的角色。

3.高校应改革教学管理制度,重“教”育人

“分数膨胀”看似是高校对学生教育评价制度的失灵,实则是高校对“教”环节的漠视。虽然教师作为教学工作的直接执行者,但其角色的定位与功能的发挥仍需要高校的支持。高校要转变“重科研轻教学”的功用倾向,加大对教师在教学管理方面的资金、信息和制度等资源的投入,赋予教师“教化者”的合法地位,保障教师的权益与工作待遇。并且,高校要加强教师队伍的职业道德修养,重视教师的教学质量而非教学数量。此外,高校要为学生营造良好的教育氛围,以学生的发展为中心,重视教育的过程,对学生所接受的教育内容进行严格把关,不能把教育手段异化为学生接受教育成功与否的符号。另外,在当今大力推进“科教兴国”和“人才强国”战略的时代背景下,社会的发展所需的不仅是科技的进步,更是高质量人才的培养与储备,高校理应高度重视学生的教化过程。